水稻抗逆 优质分子设计育种创新团队

- 格式:docx

- 大小:10.31 KB

- 文档页数:2

项目名称:主要农作物核心种质重要农艺性状单元型区段及互作研究首席科学家:张学勇中国农业科学院作物科学研究所起止年限:2010年1月-2014年8月依托部门:农业部一、研究内容以水稻、小麦、大豆全基因组单元型区段分析及关联分析为切入点,重点研究和筛选控制高产、优质、抗病及水肥高效的优异单元型区段(或基因),揭示其形成基础和遗传本质,阐明不同功能单元型间的互作效应,为三大作物设计育种奠定材料基础。

重点从以下四个方面开展研究:1、种质资源中重要单元型区段的发掘对水稻、小麦、大豆微核心种质中的重要基因组区段进行精细扫描,结合系谱分析,摸清我国育种中稳定传递的单元型区段及其形成和演变过程;通过标记/性状关联分析,明确一些区段所控制的重要性状,系统分析这些单元型区段在核心种质样本中的变异及主要载体(品种)。

2、控制重要性状单元型区段的遗传及互作效应分析以重要单元型区段在核心种质样本中的变异信息为基础,在微核心种质导入系中,系统筛选同一区段不同单元型,评价它们的遗传效应,发掘具有重要育种价值的新变异; 对优良单元型在不同遗传背景下的遗传效应进行比较和评价,筛选和培育正向效应突出、对产量、品质等无负面效应的抗病、水肥高效等重要单元型,为育种提供新的基因资源;通过导入系之间互相杂交,在消除杂合遗传背景效应的基础上,研究单元型之间的互作效应,提出三大作物育种中单元型优化组合模式与实施方案,与育种单位结合,进行组装育种的研究和实践。

3、典型单元型区段基因组成、结构和功能分析在小麦中选择15~20个典型单元型区段,用与其紧密连锁的标记筛选染色体大片段插入文库(BAC文库),构建覆盖相应单元型区段的跨跌群(Contig),并完成序列分析;用候选基因在核心种质群体中进行关联分析,结合大面积推广品种突变体库进行重要农艺性状鉴定,发掘有重要育种价值的功能基因;从DNA 和性状形成两个层面揭示单元型区段的本质,为作物的分子育种提供基因和理论依据;充分利用水稻和大豆的全基因组信息,利用高通量测序设备,对典型材料进行重新测序分析,发掘有重要育种价值的单元型和功能基因。

【导语】深圳⼤把的时间都在做⼀件事——把⼈才聚合在⼀起,然后千⽅百计为其所⽤。

---以下是为您提供的信息,欢迎阅读。

4⽉12⽇,中国深圳“双创”⼤赛第⼆届国际赛开幕,来⾃世界各地的⾼层次⼈才和项⽬在深圳⾓逐;4⽉14⽇⾄15⽇,第⼗六届中国国际⼈才交流⼤会在深圳召开。

此前,由诺贝尔化学奖得主切哈诺沃教授领衔的⾹港中⽂⼤学(深圳)切哈诺沃精准和再⽣医学研究院在深圳正式成⽴……当然,还包括深哈对⼝合作中以哈⼯⼤深圳研究⽣院为基础,深哈共建哈⼯⼤深圳校区。

⼀个区域的发展质量与速度有什么样的潜⼒?⼈才是重要指标。

为吸引⼈才,深圳早早实施“孔雀计划”等顶层设计,并抛出⼀系列配套“政策包”把各类优秀⼈才集聚到新时代城市发展建设中来。

越来越多的“孔雀⼈才”南飞深圳,城市创新⼒、活⼒竞相迸发。

深圳在世界经济舞台上的国际竞争⼒⽇趋凸显。

A“孔雀计划”绚丽“开屏” 4⽉26⽇,中国农业科研的⼀项重⼤成果“3010份亚洲栽培稻基因组变异研究”登上了国际顶尖学术期刊《Nature》。

在这篇论⽂末尾“致谢”中提到,该研究获得深圳市“孔雀团队”资助。

参与这项研究的科研⼈员中,来⾃深圳的科研⼈员有10位。

深圳“IT+BT”融合创新的氛围,给了这群年轻的科研⼈员充分展⽰⾃⼰的机会。

⽽这篇论⽂的作者黎志康(中国农业科学院农作物基因资源与基因改良国家重⼤科学⼯程⾸席科学家),正是深圳市“孔雀计划”引进的“⽔稻抗逆、优质分⼦设计育种团队”领军⼈才。

“孔雀计划”是深圳于2010年推出的引进技术⼈才项⽬。

纳⼊“孔雀计划”的海外⾼层次⼈才可享受80万元⾄150万元的奖励补贴,并享受落户、⼦⼥⼊学、配偶就业、医疗保险等⽅⾯的待遇政策。

对于引进的世界⼀流团队,深圳给予8000万元的专项资助,并在创业启动、项⽬研发、政策配套、成果转化等⽅⾯⽀持海外⾼层次⼈才创新创业。

近8年来,“孔雀计划”绚丽“开屏”。

深圳市⼈⼒资源和社会保障局公布的最新数据显⽰,截⾄2017年,深圳共确认海外⾼层次⼈才2954名,累计发放奖励补贴⾦额9.16亿元。

农业部重点实验室建设规划(2010-2015年)(征求意见稿)农业部2010年3月目录一、规划背景........................................................................ 错误!未定义书签。

(一)加强农业领域重点实验室建设的重要意义............ 错误!未定义书签。

(二)我国农业领域重点实验室建设和运行取得的成绩错误!未定义书签。

(三)存在的主要问题........................................................ 错误!未定义书签。

二、指导思想、原则和目标................................................ 错误!未定义书签。

(一)指导思想.................................................................... 错误!未定义书签。

(二)建设原则.................................................................... 错误!未定义书签。

(三)建设目标.................................................................... 错误!未定义书签。

三、建设布局........................................................................ 错误!未定义书签。

(一)综合性重点实验室建设布局.................................... 错误!未定义书签。

(二)专业性(区域性)重点实验室与野外科学观测试验站建设布局错误!未定义书签。

四、建设进度........................................................................ 错误!未定义书签。

水稻与小麦抗逆性研究随着气候变化的不断加剧,各种自然灾害频繁发生,影响农作物产量的逆境环境问题越来越突出。

对于水稻和小麦这两种全球主要的粮食作物,其抗逆性的研究日益受到关注。

一、水稻抗逆性研究作为全球最重要的主食作物之一,水稻的耐旱、耐盐等抗逆性研究已经成为当今研究热点。

近年来,众多研究者借助各种手段,深度挖掘水稻抗逆性形成的分子、基因等机制,进而为提高其抗逆性和品质提供新的思路和技术支持。

1. 抗旱性研究水稻的耐旱性在干旱等逆境条件下具有重要的生产价值。

多年来,相关研究人员通过成熟期降水管理、根系构型、开花和结实等方面的方法提高了其胁迫胁迫下的适应性,同时也在分子基因层面上进行了一系列研究。

例如,研究者们发现在干旱和缺水胁迫下,大量的抗氧化物酶和水分相关基因会被激活,特别是大量的转录因子如ABA和DREB基因,它们各自调控多个石质代谢途径。

同时,基于CRISPR\cas9技术进行基因功能研究最近也成为了热点。

通过此项技术,研究者能够直接对水稻基因进行编辑和操作,进而探索各种新的分子机制和新型水稻抗旱品种的育种方案。

2. 抗盐性研究盐碱化土壤严重影响了世界各地的农业生产。

而水稻作为耐盐性弱的作物,如何种植耐盐性良好的水稻不断成为世界各国研究者的重要任务之一。

近年来,研究者通过体内培养、外源物质的管理、直接筛选等多种手段提高了水稻盐碱胁迫下的适应性。

例如,研究者通过CRISPR/CAS9技术将OsFpt改造为高效的钾转运蛋白(riceOsHKT1;5)。

经过此项改造后,水稻细胞内的钠/钾浓度与钾浓度比例大幅度提高,在盐碱环境中其存活率和生产率都大幅提高。

二、小麦抗逆性研究与水稻一样,小麦也是全球重要的粮食作物之一,也面临着多种逆境环境的威胁。

为了应对这些挑战,研究者们也在从分子机制、育种技术等多个方面开展了小麦抗逆性研究。

1. 抗旱性研究在多年的小麦抗逆性研究中,抗旱性是比较引人关注的一个研究方向。

水稻逆境生理与抗逆性研究水稻作为世界上最重要的粮食作物之一,扮演着保障全球粮食安全的重要角色。

然而,水稻生长过程中面临着各种逆境因素的威胁,如干旱、盐碱、高温、低温等,这些逆境因素对于水稻的生长发育和产量产生负面影响。

因此,研究水稻的逆境生理和抗逆性具有重要意义,可以为提高水稻产量和适应不同环境条件下的种植提供科学依据。

水稻逆境生理是指水稻在逆境条件下的生理反应和调节机制。

干旱逆境是水稻生长过程中最常遇到的逆境之一。

在干旱条件下,水稻植株缺水导致叶片的蒸腾作用减弱,影响光合作用和生长发育。

研究表明,干旱胁迫会影响水稻根系形态、细胞壁合成和酶活性,同时还会引起植物内源激素的变化,如脱落酸和赤霉素的含量增加。

这些生理和生化变化可以帮助水稻适应干旱环境并提高抗旱性。

盐碱逆境是水稻生长的另一个重要限制因素。

当土壤中盐分和碱性物质过高时,会对水稻的生长和发育造成负面影响。

盐分过高会导致土壤中水分的流失,进而影响水稻的根系发育和营养吸收能力。

此外,高盐环境还会导致细胞内钠和氯离子的积累,破坏离子平衡,进而抑制植物的光合作用和生长发育。

与盐碱逆境相比,较高水温对水稻生长的影响更为直接和即时。

高温会影响水稻的光合作用、呼吸作用和养分转运,进而降低光合产物的积累和粮食产量。

在逆境条件下,水稻植株会通过一系列的生理和分子调节来提高抗逆性。

例如,在干旱胁迫下,水稻调节雄性不育基因控制的基因网络与雄性不育突变体有关,这些基因调节了植物的转录和翻译水平,从而增强了植物对干旱的耐受性。

此外,研究发现,某些抗旱基因和植物激素如脱落酸、赤霉素和脱落酸等的信号通路在水稻的抗旱反应中起到重要作用。

除了对逆境生理的研究外,还有一些措施可以增强水稻的抗逆性。

例如,通过遗传改良来培育抗旱性水稻品种。

通过转基因技术导入抗旱相关基因或通过杂交选育来培育抗旱性强的杂交水稻品种。

此外,改善土壤环境也是提高水稻抗逆性的重要手段。

例如,采取水肥一体化、合理施肥和改进排水系统等措施,可以减轻水稻在逆境环境下的应激反应,提高其抗逆能力。

水稻分子育种技术研究一、引言水稻作为全球主要的粮食作物之一,其育种技术的研究一直受到广泛关注。

随着分子生物学技术的不断发展和普及,分子育种技术已经成为水稻育种的重要手段之一。

本文将围绕水稻的分子育种技术展开讨论,探究其在水稻育种中的应用和前景。

二、水稻分子育种技术的概念水稻分子育种技术是一种基于水稻遗传基因组信息的育种方法,它利用分子生物学技术分析水稻外部表型与内部基因组之间的关系,为选育水稻新品种提供依据。

相比传统的育种方法,分子育种技术可以大大加速水稻的品种改良过程,并且在保证育种效果的同时,减少了对环境和资源的依赖。

三、水稻分子育种技术的主要方法水稻分子育种技术的主要方法包括:1. 基因组学基因组学是水稻分子育种技术的核心。

通过对水稻基因组序列的分析和研究,可以深入了解水稻的基因组结构和功能,探究各种基因的作用和表达规律,为选育新品种提供关键的信息。

基因组学的主要技术包括基因组测序、基因组注释和基因组比较等。

2. 分子标记辅助选择分子标记辅助选择是水稻分子育种技术的另一种重要手段。

它利用特定的分子标记检测水稻品种的遗传差异,确定不同品种的遗传基因型,选择与目标性状相关的遗传基因,并对水稻种质资源进行评估和筛选。

分子标记辅助选择主要包括单核苷酸多态性标记、序列标记、核酸序列多态性标记等。

3. 转基因育种转基因育种是水稻分子育种技术的重要组成部分。

它采用基因工程技术将目标基因转移到水稻株中,从而改变水稻的遗传特征,提高水稻的产量和品质等。

转基因育种技术主要包括基因克隆、基因转移、基因表达和基因组稳定性等。

四、水稻分子育种技术的应用水稻分子育种技术在水稻选育中的应用主要包括以下几个方面:1. 高产优质抗病新品种的选育利用水稻分子育种技术,可以筛选出生长快、产量高、耐冷、抗病等一系列优质性状的水稻新品种。

这些新品种不仅可以提高水稻的产量和品质,还可以有效地抵抗各种逆境和病害。

2. 遗传多样性的评估和利用水稻分子育种技术可以更准确地评估水稻种质资源的遗传多样性,发现新的基因和性状,充分利用和保护稻种资源,推动水稻品种改良和发展。

农作物遗传育种创新研究在当前科技飞速发展的时代,农作物遗传育种创新研究在我国农业领域取得了显著的成果。

为了进一步提高我国农业产业的核心竞争力,推动农业科技创新,我国相关部门和科研机构加大了对农作物遗传育种研究的投入,致力于培育高产、优质、抗病、抗逆等特性优良的新品种。

本文将简要介绍农作物遗传育种创新研究的主要方向和进展。

一、研究方向1.基因定位与克隆:通过遗传分析方法和分子标记技术,定位作物重要性状的基因,进而克隆这些基因,为分子设计和育种提供基础。

2.功能基因组学:研究作物基因组的结构和功能,揭示基因间的相互作用和调控网络,为作物性状改良提供理论依据。

3.生物信息学:利用计算机技术和统计学方法,对大量生物学数据进行分析和挖掘,以发现作物遗传育种中有价值的信息。

4.分子设计育种:基于基因型和表现型数据,运用数学模型和计算机模拟技术,预测和优化育种目标,提高育种效率。

5.基因编辑技术:利用CRISPR/Cas9等基因编辑技术,对作物基因进行精确改造,实现作物性状的定向改良。

二、研究进展1.水稻育种:通过遗传育种技术,我国成功培育出了许多高产、优质、抗病的水稻新品种。

例如,近年来推出的“超级稻”品种,实现了水稻产量的显著提高。

2.玉米育种:针对我国玉米产业面临的病害、产量等问题,研究人员通过遗传育种技术,成功培育出抗病、高产的玉米新品种。

3. 小麦育种:在小麦育种领域,研究人员通过基因定位和分子设计育种等技术,成功培育出抗病、抗逆、高产的小麦新品种。

4.油料作物育种:针对油料作物产量和品质问题,研究人员成功培育出高产、高油、抗病等优良品种,为我国油料产业发展提供了有力支持。

5.果树育种:通过遗传育种技术,我国成功培育出了许多果树新品种,如抗病苹果、优质葡萄等,为果农带来了显著的经济效益。

三、展望随着科技进步和研究水平的提高,农作物遗传育种创新研究将在未来继续发挥重要作用。

我国科研人员将继续深入研究作物遗传规律,发掘和利用作物遗传资源,为农业可持续发展提供有力支撑。

水稻抗逆机理的研究水稻是世界上最重要的粮食作物之一,其产量和质量直接关系到全球几十亿人的生计。

然而,水稻在生长过程中经常会受到各种逆境的影响,如缺水、高温、低温、盐碱等,严重影响着水稻的生长发育和产量。

因此,水稻的抗逆性能研究成为了近年来科学家们的热点研究领域。

一、缺水逆境对水稻的影响及其抗逆机制1. 缺水逆境对水稻的影响水稻在生长过程中,缺水逆境是其最常见的逆境之一。

缺水逆境不仅会导致水稻生长受阻,而且还会使水稻的产量和质量明显降低。

据研究,当缺水程度加重时,水稻的产量减少比例也就越大。

2. 抗逆机制水稻对缺水逆境的抗逆机制主要包括生理调节和分子调控两个方面。

在生理调节方面,水稻通过增加根系生长、合理分配养分、调节蒸腾作用等方式来适应缺水逆境。

在分子调控方面,水稻可以利用一些关键基因来调节蛋白质的合成和代谢,从而保护细胞免受逆境的损害。

例如,研究发现,表达OsACS1(一种乙烯合酶)基因可以促进水稻在缺水环境下的适应能力,并减少毒害损伤。

二、高温逆境对水稻的影响及其抗逆机制1. 高温逆境对水稻的影响高温逆境对水稻的影响与缺水逆境类似,都会导致水稻产量和质量的降低。

在高温环境下,水稻的花药发育异常,叶片出现枯黄和发生叶烧等现象,影响着水稻的正常生长和发育。

2. 抗逆机制水稻对高温逆境的抗逆机制主要包括改变生理代谢路径和分子调控两个方面。

在生理代谢路径方面,水稻可以通过调节光合作用、保护细胞膜功能、促进气孔关闭等方式来适应高温逆境。

在分子调控方面,水稻可以利用一些关键基因来调节热激蛋白的合成和功能,从而保护细胞免受逆境的影响。

例如,研究发现,表达OsDREB1G(一种转录因子)基因可以增强水稻适应高温的能力,并有效减轻逆境损害。

三、未来的研究趋势和挑战水稻抗逆性研究是一个复杂而艰巨的课题,研究人员需要在细胞、分子和生理功能等多个层次深入探究水稻抗逆机理。

随着技术的不断进步,越来越多的研究正在开展,从而有可能在未来提出更具体和有效的水稻抗逆策略。

优质高产抗病杂交中稻品种玮两优1273的选育、栽培及制种

技术

曾昀;符星学;张选文;朱灵芝;刘珊珊;符辰建;秦鹏

【期刊名称】《农业科技通讯》

【年(卷),期】2024()1

【摘要】玮两优1273是湖南亚华种业科学研究院用矮秆抗倒温敏型两用核不育系华玮338S为母本、自主培育的抗稻瘟病优质中晚稻恢复系华恢1273为父本配组育成的两系杂交中稻品种,该组合具有高产稳产、中抗稻瘟病、耐肥抗倒、耐热耐冷性较强、广适等特点,2019年、2020年分别通过国家长江中下游中籼迟熟组和长江上游中籼迟熟组审定。

本文作者介绍了该组合的亲本来源、选育过程、主要特征特性,并对其栽培技术和制种技术作了详细阐述。

【总页数】3页(P164-166)

【作者】曾昀;符星学;张选文;朱灵芝;刘珊珊;符辰建;秦鹏

【作者单位】湖南亚华种业科学研究院;袁隆平农业高科技股份有限公司

【正文语种】中文

【中图分类】S51

【相关文献】

1.高产优质抗病两系杂交稻新组合玉两优28的选育及栽培制种技术

2.高产优质杂交水稻新品种N两优4118的选育及高产制种技术

3.杂交水稻新组合玮两优1273

在邵武市烟后秋制高产制种技术4.优质两系杂交中稻新组合C两优福星占的选育过程及栽培与制种技术

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

水稻育种与抗逆性研究进展水稻是世界上最重要的粮食作物之一,为了满足不断增长的人口需求,提高水稻产量和品质成为了农业科学家们的主要目标之一。

然而,由于气候变化和环境污染等因素的影响,水稻面临着越来越严重的抗逆性挑战。

因此,水稻育种和抗逆性研究成为了当前研究的热点之一。

一、水稻育种的历史与现状水稻作为中国古代的传统农作物之一,育种历史悠久。

在过去的几十年中,通过选择育种和杂交育种等手段,水稻的产量和品质得到了显著提高。

然而,随着人口增长和环境问题的不断加剧,传统育种方法已经无法满足需求。

因此,科学家们开始探索新的育种方法,以提高水稻的抗逆性。

二、分子标记辅助选择技术的应用分子标记辅助选择技术是近年来水稻育种中的一项重要技术。

通过分析水稻基因组中的特定标记位点,科学家们可以迅速鉴定出具有抗逆性的基因型,并进行选择育种。

这项技术的应用大大加快了育种进程,提高了育种的效率。

三、利用转基因技术提高水稻抗逆性转基因技术是目前水稻育种中的另一项重要技术。

通过将具有抗逆性基因的外源DNA导入水稻基因组中,科学家们可以增强水稻的抗逆性。

例如,转基因水稻中引入的耐盐基因可以使水稻在高盐环境下生长更好。

然而,转基因技术也存在一些争议和风险,需要谨慎使用。

四、利用基因组学和遗传学研究水稻抗逆性随着基因组学和遗传学的发展,科学家们可以更深入地研究水稻抗逆性的机制。

通过分析水稻基因组中的关键基因和调控网络,科学家们可以揭示水稻抗逆性的分子机制。

这些研究为进一步提高水稻抗逆性提供了理论基础。

五、利用遗传多样性提高水稻抗逆性水稻的遗传多样性是提高抗逆性的重要资源。

科学家们通过收集和保存不同地理种质的水稻,建立了庞大的水稻种质资源库。

这些种质资源可以为育种工作提供丰富的遗传背景,提高水稻的抗逆性。

六、利用组织培养和基因编辑技术研究水稻抗逆性组织培养和基因编辑技术是近年来发展起来的重要技术。

通过组织培养技术,科学家们可以快速繁殖和筛选具有抗逆性的水稻品种。

分子设计育种国家自然科学一等奖1. 概述分子设计育种是一种结合了生物技术和传统育种方法的新颖育种方式。

它不仅可以加快育种过程,提高作物的产量和抗病性,还可以减少对化学农药和化肥的依赖,从而减少对环境的污染。

近年来,我国在分子设计育种领域取得了突破性的进展,为此,国家自然科学基金委员会授予了“分子设计育种国家自然科学一等奖”。

2. 研究内容(1)分子设计育种的理论基础分子设计育种是基于对植物基因组的深入研究,通过对作物基因的分析和编辑,可以实现对植物性状的精准调控。

研究者在对作物基因组进行高通量测序和功能分析的基础上,利用CRISPR/Cas9等基因编辑技术,实现了对植物抗逆性、产量、品质等性状的精准改良。

(2)分子设计育种的应用在水稻、小麦、玉米等重要农作物的育种中,分子设计育种已经取得了显著成果。

通过精准编辑关键基因,研究者培育出了抗旱、抗病、高产、优质的新品种,这些品种在实际生产中表现出了良好的应用价值,为农业生产提供了有力支持。

3. 突破性贡献(1)精准基因编辑技术利用CRISPR/Cas9等基因编辑技术,研究者可以直接对植物基因进行编辑,实现对植物性状的精准调控。

这一技术的出现极大地加快了作物育种的速度,大大提高了育种的成功率。

(2)遗传多样性的利用研究者在进行分子设计育种时,重视利用作物中的遗传多样性,通过对不同基因型的杂交和选择,培育出了适应不同环境条件的新品种。

这为丰富我国作物品种资源、增加作物耐逆性提供了重要的理论和实践支持。

4. 社会意义分子设计育种的成功应用,不仅可以提高我国农业生产的产量和质量,还可以减少对化学农药和化肥的使用,降低农业对环境的负面影响。

新品种的应用还可以减轻农民的劳动强度,提高农产品的市场竞争力,为农业现代化做出了重要贡献。

5. 结语分子设计育种的引入和应用,为我国农业的可持续发展提供了新的思路和途径。

通过不断的研究和创新,我国在分子设计育种领域必将取得更多的成就,为实现农业现代化和农产品的高质量供给做出更大的贡献。

水稻抗逆育种研究水稻是全球最重要的粮食作物之一,在亚洲尤其是中国,它在人类的饮食结构中占有举足轻重的地位。

然而,随着全球气候变化和人口增长的压力,为了保障食品安全,我们不得不寻求一种更为智能的水稻种植技术,即育种技术。

水稻抗逆育种研究所带来的希望让人们对未来更乐观,它通过优化水稻的基因组,使它们能够在各种重要的逆境条件下生长茁壮,进而增加食品的产量。

水稻抗逆性的重要性水稻抗逆性是指水稻耐受环境逆境的能力。

水稻和其他作物一样,生长在一个充满各种逆境因素的环境中,包括热、寒、干旱和盐等。

这些逆境因素会降低农作物的产量和质量,严重威胁全球食品安全。

水稻的种子是世界上最大的穗果之一,因为水稻的营养物质主要集中在种子里面,这就需要水稻在种子生长和成熟的过程中有足够的养分和水分。

因此,水稻种植必须为其提供充足的水、肥料、和适宜的温度。

否则,水稻在生长过程中就会面临很多的问题,受到各种逆境条件的影响就无法正常生长,这将会明显降低这一重要作物的产量。

水稻抗逆性研究的历史水稻抗逆性的研究始于20世纪60年代,当时的农业生产已经成为一个日益关注的领域。

随着尖端技术的进步,特别是DNA测序技术、基因芯片技术和转基因技术等,水稻抗逆性的研究在过去十年得到了一系列的突破。

目前,许多学术机构和科学家都在制定和开展水稻抗逆性的研究计划,这些计划涵盖水稻的遗传、分子和表型特征。

这种研究向我们揭示了水稻种植的复杂性,并促进了我们对基因组学和转化生物学更深入的了解。

水稻抗逆性研究的目的水稻抗逆育种研究旨在通过科学技术对水稻的基因组进行调整,从而使其在逆境环境中表现出更强的生长能力。

它可以提高水稻的耐旱性、耐盐性、抗寒性、抗病性和抗虫性等特性,从而增加它的产量和质量。

水稻抗逆性研究的方法水稻抗逆性研究的主要方法有两种:传统育种和分子育种。

传统育种是通过杂交不同品种的水稻来创造适应不同逆境条件的新品种。

分子育种则是通过对水稻的基因组进行解析,从而识别和标记出影响水稻抗逆性的基因,之后通过基因编辑、转移和融合等方法,将这些基因进行组合,创造出更好的、更能适应不同逆境条件的新品种。

颜静宛,陈子强,周淑芬,等.利用CRISPR/Cas9系统创制水稻品种GW2基因的突变体[J].江苏农业科学,2024,52(3):73-78.doi:10.15889/j.issn.1002-1302.2024.03.011利用CRISPR/Cas9系统创制水稻品种GW2基因的突变体颜静宛,陈子强,周淑芬,王 锋(福建省农业科学院生物技术研究所/福建省农业遗传工程重点实验室,福建福州350003) 摘要:培育具有育种价值的GW2基因编辑的水稻优异新品种在水稻育种中具有重要意义,利用CRISPR/Cas9基因编辑技术,以生产上广泛推广应用的13份水稻品种为材料,对粒质量基因(GW2)进行定向性状改良,通过农杆菌转化创制出一批无T-DNA元件的水稻非转基因GW2突变纯合株系。

结果表明:13份T0代水稻转基因中,有28.0%~59.1%植株的GW2基因发生了突变,纯合突变株数量占总突变株数量的35.0%,双等位突变株数量占总突变株数量的14.2%,杂合突变株数量占总突变株数量的50.8%。

此外,不同水稻品种发生的突变类型也略有不同。

对13份T2代非转基因水稻GW2突变纯合株进行千粒质量性状的考种分析。

与对应的野生型亲本品种相比,纯合突变水稻植株的千粒质量显著提高10.81%~58.22%。

本研究结果极大地丰富了GW2的突变类型,为不同水稻品种的高产稳产创造了重要的种质资源,同时也为利用基因编辑提高水稻产量提供了有价值的育种信息。

关键词:水稻;CRISPR/Cas9;基因编辑;粒质量;GW2基因;突变 中图分类号:Q344+.14;S511.01 文献标志码:A 文章编号:1002-1302(2024)03-0073-06收稿日期:2023-04-08基金项目:福建省科技计划———省属公益类科研院所基本科研专项(编号:2020R1027008);福建省农业高质量发展超越“5511”协同创新工程(编号:XTCXGC2021002)。

主要农作物良种科技创新规划(2016-2020年)种业是保障国家粮食安全的根本,良种是支撑现代种业发展的基础。

根据《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》(国发〔2011〕8号)、《国务院办公厅关于深化种业体制改革提高创新能力的意见》(国办发〔2013〕109号)和《国务院印发关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知》(国发〔2014〕64号),依据《国家中长期科学与技术发展规划纲要(2006-2020年)》和《全国现代农作物种业发展规划(2012-2020年)》,制订本规划。

一、发展现状与需求(一)发展现状1.优良品种选育为保障我国主要农产品供给作出重要贡献建国以来,我国育成农作物新品种达20000余个,实现5~6次新品种大规模更新换代,推广了一批突破性优良新品种,例如杂交稻(汕优63、两优培九、扬两优6号、Y两优1号等)、优质高产小麦(扬麦158、郑麦9023、济麦22、矮抗58等)、杂交玉米(中单2号、丹玉13、掖单13、农大108、浚单20、郑单958等)、高产广适大豆(中黄13等)、转基因抗虫棉(中棉29、中棉所41、鲁棉研15等)、双低油菜(中双11号、华油杂62等)等优良品种,良种供应能力显著提高,良种覆盖率达到96%,品种对提高单产的贡献率达43%。

农作物新品种对确保粮食产量持续增长做出了重大贡献。

总体上,我国杂交水稻、转基因抗虫棉、杂交油菜、杂交小麦、杂交大豆等研究处于国际领先水平,杂交玉米、优质小麦、蔬菜等处于国际先进水平。

2.主要农作物育种技术创新成效显著我国农作物育种技术先后经历了优良农家品种筛选、矮化育种、杂种优势利用、分子育种等发展阶段。

杂种优势利用有力提升了作物生产能力,推动了现代种业发展。

野生稻雄性不育胞质的发现和应用诞生了三系杂交稻,光温敏核不育水稻资源的发现和应用诞生了两系法杂交稻,促使水稻杂种优势利用向更高水平发展,水稻产量大幅度提升。

团队创新助力中国农业科研

--水稻优质、抗逆分子设计育种创新团队

团队首席科学家黎志康(左三)

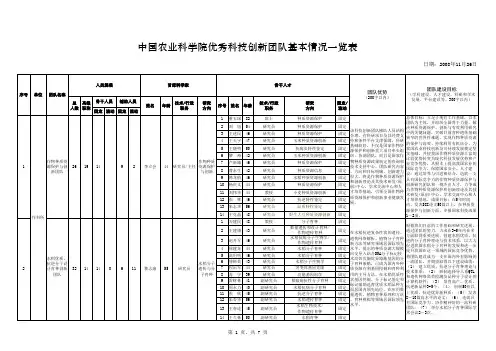

2003年8月,作为中国农业科学院国外引进人才,黎志康带领他实验室的团队一起回国,成为近年来中国农科院团队整体引进回国的杰出代表。

5年来,以黎志康博士为首席科学家,万建民、王健康、赵开军、徐建龙等农科院一、二级人才为骨干队伍的“水稻抗逆、优质分子设计育种创新团队”,集中优势研究力量和科技资源,充分发挥多学科综合交叉优势,围绕国家重大需求,以近年来国内外倍受关注的“分子育种理论与技术”为生长点和切入点,重点攻克抗逆、优质分子育种理论与技术体系,对水稻抗逆、优质等复杂性状进行深层次基因挖掘和种质创新,分离重要功能基因和进行品种分子设计,取得一系列突破性进展。

团队还充分发挥骨干成员在知识结构上的互补性,以及研究方向相对集中的特点,开展水稻抗逆复杂性状的遗传网络解析和植物分子育种新方法等研究。

提出的种质资源大规模回交导入结合DNA分子标记技术高效发掘优异隐蔽基因的分子育种策略,已成为国内外种质资源有利基因挖掘和育种利用的主导方法,居国际领先水平。

该团队依托于农作物基因资源与遗传改良国家重大科学工程,拥有分子育种和分子设计的高效平台及全国水稻分子育种协作网;目前主持国家973、863、农业部948、转基因专项、支撑计划、行业科技及盖茨基金、国际挑战计划等国内外重大项目32项,年均合同经费达5034万元。

在北京昌平和海南南滨建有规模化试验场,为本团队研究工作顺利的开展提供全方位的保障。

团队力争在3~5年内在多方面取得重要进展,创建水稻抗逆、优质的分子育种理论与技术体系,研制选择导入系QTL和品种分子设计的计算机软件,克隆优质、抗逆基因,通过分子设计培育高产、优质、抗逆新品种,大力促进我国水稻分子育种的发展和进一步提升我国在这一领域的国际竞争优势,将团队建设成为一支在国内外有影响的一流团队。

“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”。

水稻抗逆、优质分子设计育种创新团队将继续发扬“严谨、勤奋、开放、创新”的团队精神,在复杂数量性状遗传机理剖析及分子设计改良上勇于创新,从而在育种实践中向“知其然,又知其

所以然”的方向迈出重要的一步。