唐诗宋词选读·沉郁顿挫的杜甫诗

- 格式:ppt

- 大小:6.82 MB

- 文档页数:139

杜甫沉郁顿挫的诗歌(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如诗词歌赋、教学资料、作文大全、总结计划、党团报告、活动方案、制度手册、名言警句、祝福语、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as poems and songs, teaching materials, essays, summary plans, party reports, activity plans, system manuals, famous sayings, blessings, other sample essays, etc., I want to know Please pay attention to the different format and writing styles of sample essays!杜甫沉郁顿挫的诗歌杜甫,字子美,自号少陵野老,唐代现实主义诗人,与李白合称“李杜”,后人称他为“诗圣”,其诗被称为“诗史”。

杜甫沉郁顿挫的诗

杜甫,唐代著名的诗人,以其悲愤的诗风而闻名于世。

他的诗作广泛表现了他内心深处的沉郁和顿挫情绪,揭示了他对时代动荡和社会不公的忧虑和不满。

在杜甫的诗歌里,我们可以看到他对身世之苦的沉郁表达。

杜甫自幼失去父亲,成年后又经历了数次失败的科举考试,生活一直陷入困顿。

他的诗作中常常流露出对贫困和失落的痛苦感受,如《月夜忆舍弟》中写道:“竹喧归浣女,莲动下渔舟。

随意春芳歇,王孙自可留。

”这些诗句反映了他对逝去的亲人和破碎的家庭的思念之情。

同时,杜甫的诗作还展现了他对时代动荡和社会不义的担忧。

唐朝时期,社会秩序动荡,战乱频仍,百姓生活困苦。

杜甫的诗作中充满了对这些现实问题的忧虑和愤怒,如《秋夜将晓出篱门迎凉有感二首之一》中写道:“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

”他用冷冰一般的心来形容自己和他人对社会现实的无奈。

然而,杜甫的诗歌里也有一些表达他顿挫情绪的作品。

尽管他才华横溢,但他的作品却很少被当时的文人士大夫所推崇,多次考试不中,生活陷入困顿。

在《登高》中,他写道:“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

”这些诗句反映了他内心的挣扎与困惑。

总之,杜甫的诗作流露出他内心的沉郁和顿挫情绪。

他通过诗歌表达对个人命运的无奈和对时代动荡的忧虑,揭示了他对社会不公和人生的痛苦反思。

他的诗作不仅是个人情感的宣泄,也是对社会现实的呼吁,成为了古代文学中的珍贵遗产。

浅析杜甫诗歌的沉郁顿挫第一篇:浅析杜甫诗歌的沉郁顿挫浅析杜甫诗歌的沉郁顿挫中文系0936 林静 17号摘要:杜甫诗歌具有独特的艺术风格,体现着诗人的人格魅力。

杜诗沉郁顿挫的独特风格饱含爱国情怀和忧国忧民的精神。

沉郁顿挫的杜诗反映了唐代由盛到衰的历史,诗人用诗书写着当时社会的苦难,还有自己悲苦的命运。

这种沉郁的风格体现着诗人伟大的情怀,感人的精神,诗人的形象因此更为高大。

关键词:沉郁顿挫性格命运忧国忧民杜甫(712-770),字子美,在唐代诗坛上是与李白双峰并峙的伟大诗人,被后人称之为“诗圣”。

他的诗歌创作,内容极为丰富,广泛地反映了他的时代的社会生活,而他的诗歌的艺术性更是达到了我国古典诗歌的颠峰。

杜诗内容广博,体式多样,风格也多姿多彩,而其主导风格是其夫子自道的“沉郁顿挫”。

而这种沉郁风格的形成和杜甫的性格、命运有一定的关系。

胸怀天下、才华横溢,而仕途坎坷是沉郁顿挫风格形成的基本原因。

杜甫可以说是志向高远,但屡试不第,报国无门。

杜甫有着显赫的家世,其祖父杜审言,以五言诗著称,是五言诗的奠定者之一。

其父杜闲曾任县令、司马等职,是世代仕宦之家。

他七岁能作诗,九岁能临摹虞世南的书法,诗文在十四五岁时已经小有名气。

可就是这样一个“神童”才子,仕途上却很是失意。

安史之乱爆发,盛唐转衰,杜甫的命运也更加不幸。

年过半百的杜甫颠沛流离,过着近似乞丐的流浪生活,最终客死他乡。

在兵荒马乱颠沛流离,受尽苦难的杜甫看到了百姓更深的苦难,对现实有了更深刻的理解,他的《新安吏》、《潼关吏》、《石壕吏》、《新婚别》、《垂老别》、《无家别》这“三吏三别”真实地描写了衰败的唐朝县吏、关吏、老妇、老翁、新娘、征夫等人的思想、感情、行动、语言,生动地反映了那个时期的社会现实和广大劳动人民的深重灾难和痛苦,展示给人们一幕幕凄惨的人生悲剧。

生活的磨难使诗人更能深入体验社会现实,从而促成了沉郁顿挫的风格。

但是无论遭受怎样的苦难,杜甫的理想始终坚定不移,就是“致君尧舜上,再使风俗淳。

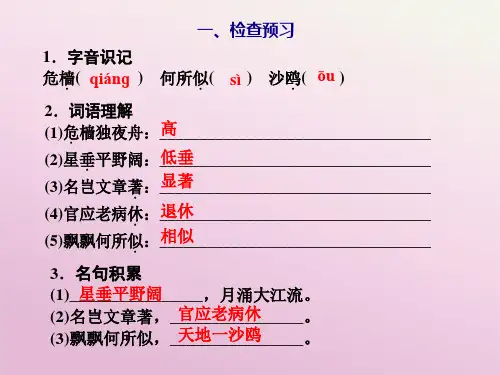

(四)"沉郁顿挫"的杜甫诗1,教学目标(1)能初步了解杜甫的生平事迹及其所生活的时代背景.(2)能借助注解鉴赏本专题中杜甫律诗歌的代表作品.(3)初步体会杜甫诗歌"沉郁顿挫"的风格并对"沉郁顿挫"的内涵有所了解. 2,教学建议"沉郁顿挫"是杜甫诗歌已有定论的风格特征,教师在本专题的教学过程中应重点突出这一专题教学目标.所谓沉郁,就是指情感的深厚,浓郁,忧愤,蕴藉.所谓沉,主要是就情感的深沉而言:所谓郁,主要是就情感的浓郁而言.所谓顿挫,从字面上看,就是指语意的停顿挫折(间歇,转折);从结构上看,顿挫往往表现在起承转合处,它表现为纡徐斗健,交互为用,按理循脉,或起或伏,有情有景,相间相融.沉郁和顿挫是不可分割的.沉郁凭借顿挫,顿挫服从沉郁.二者有机结合,相得益彰.杜甫极善于运用反复,重叠,对比,衬托等手段,使沉郁之情巧妙地寓于跌宕有致,徐疾相间的顿挫中,把沉郁顿挫昭然揭示在人们的面前.因此我们建议:(1)《兵车行》是杜甫诗歌沉郁风格的典范作品之一,教师应重点指导学生感悟诗人情感起伏的历程并体会作者满腔郁愤的悲痛之情,走进作者的心灵深处.在理清诗人的情感历程后,再从本诗句法和用韵的角度分析该诗的沉郁顿挫的风格.(2)对《旅夜书怀》一诗,教师可在指导学生弄清楚本诗情景相生的基础之上重点感悟杜甫诗歌沉郁顿挫的风格.(3)观看《唐之韵》第九集:千秋史圣(上)(视频)和第十集:千秋诗圣(下)(视频)(4)重点讲《兵车行》,归纳律诗的解读方法.(五)"创新求变"的中唐诗1,教学目标(1)初步了解"安史之乱"及中唐的重大政治事件对诗人的人生及诗歌风格的影响.(2)能够了解本专题诗人及其作品所代表的风格特征.(3)初步体会中唐诗歌风格的多姿多彩的风貌特征.2,教学建议"安史之乱"是唐代社会由盛而衰的转折点,也是诗歌风貌发生重大变化的时期.唐诗由此进入另一个相对繁盛的时期.中唐的诗坛流派众多,风格多样,开拓与创新是中唐诗歌的主要创作倾向.中唐诗歌以徘徊苦闷,哀怨惆怅,凄凉感伤为基调,气象内敛.其风格或雕琢炼饰,追求丽藻与远韵的统一;或崇俗尚质,追求浅切尽露的平易之风;或崇奇尚怪,追求"笔补造化"的人工之美.本专题选取了这一时期的六首诗歌.教师在进行单篇作品的鉴赏教学时应注意结合诗人的总体风格来把握.(1)刘禹锡《西塞山怀古》是一首寓意深刻的怀古诗,但中学生的历史知识储备有限,理解这种寓意有一定的难度,因此,教师应该结合诗人所处时代的政治格局以及传统的大一统思想来对诗歌进行恰当的解读.(2)中唐诗人的身份有所不同,他们不仅是诗人,也是政治家,在改革中遭贬诗歌的创新求变:平易(白居易),奇怪(韩愈)可以设立一个小专题:贬谪诗专题。

登楼杜甫花近高楼伤客心,万方多难此登临。

锦江春色来天地,玉垒浮云变古今。

北极朝廷终不改,西山寇盗莫相侵。

可怜后主还祠庙,日暮聊为梁甫吟。

【内容赏析】这首诗是唐代宗广德二年(764)春,杜甫在成都所写,是一首感时抚事的诗。

作者写登楼望见无边春色,想到万方多难,浮云变幻,不免伤心感喟。

进而想到朝廷就像北极星座一样,不可动摇,即使吐蕃入侵,也难改变人们的正统观念。

最后坦露了自己要效法诸葛亮辅佐朝廷的抱负,大有澄清天下的气概。

全诗即景抒怀,写山川联系着古往今来社会的变化,谈人事又借助自然界的景物,互相渗透,互相包容;融自然景象、国家灾难、个人情思为一体,语壮境阔,寄慨遥深,体现着诗人沉郁顿挫的艺术风格。

《兵车行》[常识·速览][识作者]诗圣——杜甫杜甫(712-770),字子美,河南巩县(今郑州巩义)人,世称杜工部、杜拾遗,自号少陵野老,是我国唐代伟大的现实主义诗人,世界文化名人,与李白并称“李杜”。

杜甫生活在唐朝由盛转衰的历史时期,其诗多涉笔社会动荡、政治黑暗、人民疾苦,被誉为“诗史”。

杜甫忧国忧民,人格高尚,诗艺精湛,被后世尊称为“诗圣”。

杜甫一生写诗一千四百多首,其中很多是传诵千古的名篇,比如“三吏”和“三别”,并有《杜工部集》传世;其中“三吏”为《石壕吏》《新安吏》和《潼关吏》,“三别”为《新婚别》《无家别》和《垂老别》。

杜甫的诗对后世影响深远。

杜甫善于运用古典诗歌的许多体制,并加以创造性地发展。

他是新乐府诗体的开路人。

他的乐府诗,促成了中唐时期新乐府运动的发展。

他的五言、七言古体长篇,亦诗亦史,展开铺叙,而又着力于全篇的回旋往复,标志着我国诗歌艺术的高度成就。

杜甫在五言、七言律诗上也表现出显著的创造性,积累了关于声律、对仗、炼字炼句等方面的完整的艺术经验,使这一体裁达到完全成熟的阶段。

[探背景]天宝以后,唐王朝对西北、西南少数民族的战争越来越频繁。

连年不断的大规模战争,不仅给边疆少数民族带来深重的灾难,也给广大中原地区的人民带来同样的不幸。

客至一、诗人名片杜甫——“漂泊西南天地间"的十一年到成都后,杜甫靠朋友帮助,在城西建了一座草堂。

后靠好友严武表荐担任了节度参谋、检校工部员外郎。

这一时期,生活相对安定。

后因蜀中大乱,杜甫又带着全家老小,登上一条小船,向东漂泊至夔州,住了两年。

这两年是杜甫创作的第二次高峰.到57岁那年,终于乘舟出三峡,在湖北、湖南一带的水路上漂泊。

59岁,在湖南末阳附近客死旅舟。

杜甫艰难漂泊的一生,在这里得到一个凄凉的结束.二、诗词故事杜甫的“仁”心杜甫住在夔州期间,居住的屋前有几棵枣树.一到秋天,树上沉甸甸的都是枣子.邻居是个年老无儿无食的寡妇,时常跑到杜甫屋前打些枣子充饥,杜甫非常同情她,不但不加以干涉,有时还帮助她多打些枣,让她能多吃一些。

后来,杜甫把茅屋让给从外地来的一吴姓亲戚,自己搬走了。

不料,这个亲戚刚住进去,就在屋前插上一道篱笆,禁止寡妇打枣。

杜甫听说后,心里很难受,当即写了一首七律诗《又呈吴郎》代替书信,送给姓吴的亲戚。

诗写得委婉真挚、动情。

这件事虽小,但小处细处往往更能体现杜甫的“仁”心。

三、文题背景这首诗是在成都草堂落成后写的。

这之前一年,也就是草堂新落成不久,有两位客人先后来看他:一位是旧相识,偶然过访;另一位是专程来访的远道客人.《客至》这首诗题下还有作者的自注:“喜崔明府相过.”可见是老朋友之间偶尔过访,从诗中那些话的亲切、随意的程度来看,也确实非老朋友不能。

一、诵读,整体感知1.按照所标出的节拍、韵脚字诵读该诗,感知内容。

舍南/舍北/皆/春水,但见/群鸥/日日/错误!。

花径/不曾/缘客/扫,蓬门/今始/为君/错误!。

盘飧/市远/无/兼味,樽酒/家贫/只/旧错误!。

肯与/邻翁/相对/饮,隔篱/呼取/尽/余错误!。

2.在前面的基础上有感情地朗读该诗.提示这是一首洋溢着生活气息的记事诗,表现了诗人诚朴的性格和喜客的心情。

作者自注“喜崔明府相过”,一个“喜”字,揭示了本诗的情感。

二、悟读,诗情画境春天到了,春水遍地,溪面初平,鸥鸟翔集.日日拄杖而行,不见半个客至,落红满径不曾扫,万物静观皆自得。