青海省与军事交通重镇——西宁

- 格式:docx

- 大小:1.06 MB

- 文档页数:3

西宁是哪个省的城市

西宁市是青海省省会,古称西平郡、青唐城。

地处青藏高原东北部,是全省政治、经济、科技、文化、交通、医疗中心。

西宁总面积7660平方公里,市区面积476.5平方公里,规划建成区面积118平方千米,下辖五区、二县及西宁(国家级)经济技术开发区,是青藏高原唯一人口超过百万的中心城市,也是“三江之源”和“中华水塔”国家生态安全屏障建设的服务基地和大后方。

市区生态良好、环境宜人,空气质量连续五年位居西北省会前列,有“中国夏都”之称。

自1992年被国务院确定为内陆开放城市后,对外连接通道不断拓宽,西宁机场国内、国际航线持续增加;青藏铁路、兰新高铁通车运行,西成铁路已开工建设;国家重点公路网中多条国道、高速公路在西宁交汇;连接东西、通达南北的立体交通网络使西宁成为西部地区连接丝绸之路经济带和长江经济带的重要枢纽。

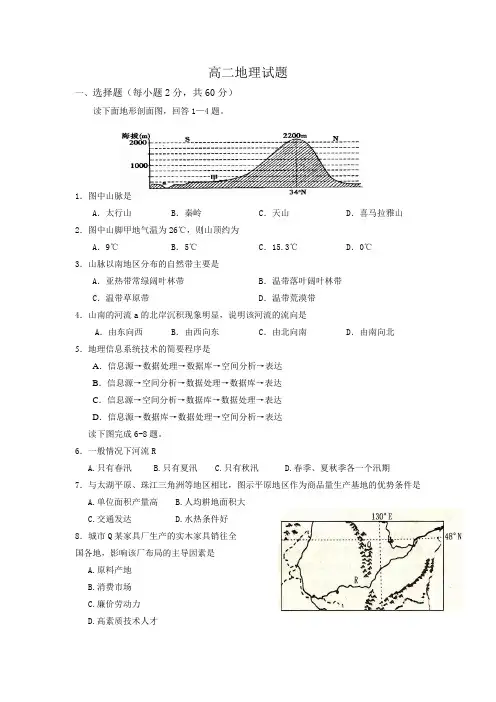

高二地理试题一、选择题(每小题2分,共60分)读下面地形剖面图,回答1—4题。

1.图中山脉是A.太行山B.秦岭C.天山D.喜马拉雅山2.图中山脚甲地气温为26℃,则山顶约为A.9℃B.5℃C.15.3℃D.0℃3.山脉以南地区分布的自然带主要是A.亚热带常绿阔叶林带B.温带落叶阔叶林带C.温带草原带D.温带荒漠带4.山南的河流a的北岸沉积现象明显,说明该河流的流向是A.由东向西B.由西向东C.由北向南D.由南向北5.地理信息系统技术的简要程序是A.信息源→数据处理→数据库→空间分析→表达B.信息源→空间分析→数据处理→数据库→表达C.信息源→空间分析→数据库→数据处理→表达D.信息源→数据库→数据处理→空间分析→表达读下图完成6-8题。

6.一般情况下河流RA.只有春汛B.只有夏汛C.只有秋汛D.春季、夏秋季各一个汛期7.与太湖平原、珠江三角洲等地区相比,图示平原地区作为商品量生产基地的优势条件是 A.单位面积产量高 B.人均耕地面积大C.交通发达D.水热条件好8.城市Q某家具厂生产的实木家具销往全国各地,影响该厂布局的主导因素是A.原料产地B.消费市场C.廉价劳动力D.高素质技术人才9.我国不断加大对西部地区生态补偿力度的原因是 A.西部地区自然条件较差、生态环境脆弱 B.西部地区经济发展缓慢,需要大力扶持 C.西部地区矿产资源丰富,需要资金开发 D.西部地区是我国中多大江大河的水源保护区读“黄河流域图”,右侧圆形区域是左图A 区域的放大图,据此回答10-12题。

10.图示右侧圆形区域是左图A 区域的放大图,A 地形区名称及成因分别是 A .华北平原;流水沉积 B .华北平原;风力沉积 C .黄土高原;流水沉积 D .黄土高原;风力沉积11.A 区域大部分地区的地貌特征及成因分别是A .地势低平,河网密布;流水沉积B .地势较高,开阔平整;风力沉积C .支离破碎,千沟万壑;流水侵蚀D.地表崎岖,岩石裸露;风力侵蚀12.图中甲、乙、丙代表黄河流域拥有的能源资源,从甲至丙依次是 A .水能、煤炭、石油 B .煤炭、水能、石油 C .煤炭、石油、水能 D .太阳能、风能、煤炭 读图,回答13-14题。

七年级地理知识点西宁七年级地理知识点——西宁西宁,是青海省的省会城市,是全国重要的高原城市之一。

西宁地理位置十分特殊,不仅处于世界高原的中心地带,而且还位于我国的西北角。

以下是关于西宁的一些地理知识点。

一、地理位置西宁地理位置位于东经101°42′—103°23′、北纬35°14′—37°27′之间,距离北京约2276公里,距离上海约2950公里,是我国西北角的重要城市和青藏高原的中心城市。

二、地形地貌西宁地处青藏高原南北交汇处,地形地貌多样。

西北部是群山环绕的戈壁滩和荒漠地带,以遍地荒凉、沙漠奇观、特殊的盐结构和群山环绕,形成了壮观奇异的自然景观。

东、南、西部则是高原山地,常年被积雪覆盖。

三、气候西宁属于典型的高原大陆性气候,四季分明,日照时间长,年平均气温在8℃左右,日温差较大,年降水量较少。

冬季漫长而寒冷,春季干燥,夏季温暖,秋季凉爽。

四、水资源西宁拥有丰富的水资源,境内有黄河、激流勇进的湟水、激阳河等河流,加上众多的湖泊、草原和雪峰,构成了特殊的水文地理环境。

五、交通西宁市是通往青藏高原的重要交通枢纽之一。

西宁市内有青藏铁路火车站,也是通往拉萨的重要交通路线。

据此,也为西宁市的旅游业和经济发展提供了强有力的保障。

六、产业与经济西宁市是青海省政治、经济、文化和科技中心,是一个拥有多种资源的城市。

农业、畜牧业和矿产资源开发是其传统优势和支柱产业。

同时,西宁市还在快速发展工业、旅游业、物流及信息产业,目前已形成了以服务业为主的经济结构。

总之,西宁作为青藏高原中部重镇和青海省的政治、经济、文化中心,在以下方面都拥有独特的地理优势:地理位置、地形地貌、气候、水资源、交通和产业经济。

这些特点不仅造就了西宁的丰富多彩的旅游资源,也为该市的经济发展提供了强有力的保障。

西宁周边⾃驾游必去的10个景点推荐,西宁⾃驾游这些好玩地⽅你知道吗西宁有着2100多年的历史,是古“丝绸之路”南路和“唐蕃古道”的必经之地,⾃古就是西北交通要冲和军事重镇,素有“海藏咽喉”之称。

西宁的⽂化底蕴丰富,汉族、藏族、⼟族、回族、撒拉族等多民族在这⽚⼟地上繁衍⽣息、和平相处,民族⽂化多元变融,宗教⽂化和谐共⽣。

和⼩编⼀起看看西宁有哪些好玩地⽅吧~1、塔尔寺塔尔寺是藏传佛教格鲁派创始⼈宗喀巴⼤师的诞⽣地,是庄严的佛教圣地和道场,它以悠久的历史和在藏传佛教界的崇⾼地位享誉海内外。

塔尔寺是珍贵的民族⽂化遗产,它以博⼤精深的佛教⽂化、辉煌⽽独特的建筑风格、浩如烟海的古籍藏书、丰富⽽珍贵的⽂物收藏、独具⼀格的“艺术三绝”,以及僧众们独特的修⾏⽅法,吸引着世界各地的信众和游客前来朝圣瞻礼、观光揽胜。

2、青海省博物馆青海省博物馆是国家⼀级博物馆,国家4A级旅游景点,是青海第⼀座具有现代化功能的⼤型博物馆。

占地⾯积17000平⽅⽶,其整体建筑采⽤传统的中轴对称⼿法,具有浓厚的民族、地⽅特⾊,散发着强烈的时代⽓息,常设展览有《江河源⽂明——青海历史⽂物展》、《青海省⾮物质⽂化遗产展》,分别从不同⾓度全⾯展⽰了青海各民族悠久灿烂的历史⽂化和丰富多彩的民族⽂化。

3、青藏⾼原野⽣动物园西宁野⽣动物园⼜名青藏⾼原野⽣动物园,地处西宁城西区⾏知路9号,占地近16公顷,是集野⽣动物观赏、保护、科研、繁育、科普教育等多种功能于⼀体的4A级综合性公园。

园区内有动物散养区、动物圈养区、动物救护检疫区、科普教育区、餐饮游乐综合服务区五个区24个景点,共展出动物180余种,3000余头(只)。

4、中国(青海)藏医药⽂化博物馆青海藏医药⽂化博物馆建成于2006年,建筑总⾯积1.2万平⽅⽶,是世界上唯⼀⼀座反映藏⽂化的综合性博物馆。

分别设有藏医史、曼唐器械、古籍⽂献、藏药标本、天⽂历算、彩绘⼤观等展厅。

各⼤展厅通过环境再现、唐卡雕塑、⽂物展⽰、⾼科技模拟等⽅式和⼿法,突出特点,各具风格,展⽰了具有数千年的历史传承,在世界医药⽂化领域独树⼀帜的中国藏医药⽂化博⼤精深的丰富内涵。

西宁概述西宁市是青海省的省会,是全省政治、经济、文化、教育、科教和交通和、通讯中心。

全市常住人口万人,增长%,其中,城镇人口万人, 乡村人口万人。

在常住人口中,市区人口万人。

人口出生率‰,人口死亡率‰,人口自然增长率‰,计划生育率%。

辖城东、城中、城西、城北四个区,大通、湟中、湟源三个县。

以及正在建设的西宁(国家级)经济技术开发区和城南新区、海湖新区。

西宁地处青藏高原河湟谷地南北两山对峙之间,统属祁连山系,黄河支流湟水河自西向东贯穿市区。

全市总面积7665平方公里,市区面积350平方公里,建城区面积75平方公里。

市区2261米,年平均降水量380毫米,蒸发量毫米,年平均日照为小时,年平均气温摄氏度,最高气温摄氏度,最低气温零下摄氏度,属大陆高原半干旱气候。

夏季平均气温17-19摄氏度,气候宜人,是消夏避暑胜地,有“中国夏都”之称。

西宁历史悠久。

商周秦汉时期,河湟地区是古羌人聚居的中心地带。

西汉二年(公元前121年)将军在此设西平亭。

东汉十九年(公元214年)设西海郡。

唐初(公元619年)建鄯州,成为青藏高原与中原的交通中转站。

五代北宋时称青唐城,是吐蕃唃厮啰的国都,成为东西商贸交通的都会,兴盛一时。

宋三年(公元1104年),宋军进入青唐城,改称西宁州(取名西方安宁之意),建陇右都护府。

清三年(1725年)改置西宁府.1914年裁西宁府,设西宁道。

1926年,撤销道,改为西宁行政区,设西宁行政长官。

1946年西宁改县为市,成为青海省省会。

1949年9月5日西宁解放,仍作会省会。

西宁是典型的移民城市,多民族聚集、多宗教并存。

西宁地处黄土高原与青藏高原、农业区与牧业区、汉文化与藏文化的三大结合部,是青藏高原人口唯一超过百万的中心城市,移民人口达100万之多,有汉、回、藏、土、蒙古、撒拉等34个民族,其中少数民族人口54。

36万人,占总人口25.55%。

佛教、伊斯兰教,道教、基督教、天主教五大宗教并存,藏传佛教和伊斯兰教影响尤为深远,塔尔寺是我国六大藏传佛教寺院之一,东关清真大寺是西北四大清真寺之一。

西宁市概况西宁市简称宁,因取“西陲安宁”之意而得名。

地处青海省东部,黄河支流湟水上游,四面环山,三川会聚,扼青藏高原东方之门户,地理位置十分重要,古有“西海锁钥”之称。

西宁市是青海省省会,是全省政治、经济、科技、文化、交通中心,主要工业基地。

西宁有渊源流长的历史文化,得天独厚的自然资源,绚丽多彩的民俗风情,是青藏高原一颗璀璨的明珠。

西宁市位于青藏高原东部,平均海拔2261米,地理坐标东经101°77′、北纬36°62′。

地势自北向南倾斜,西北高,东南低,东西狭长,形似一叶扁舟。

湟水及其支流南川河、北川河由西、南、北汇合于市区,向东流经全市。

西宁属大陆性高原半干旱气候。

气压低、日照长,雨水少,蒸发量大,太阳辐射强,日夜温差大,无霜期短,冰冻期长,冬无严寒,夏无酷暑,是天然的避暑胜地。

西宁市现辖城东、城中、城西、城北四个区,大通、湟中、湟源三个县。

以及正在建设的西宁(国家级)经济技术开发区和城南新区(属城中区)、高新技术开发区(生物科技产业园区)、海湖新区。

截至2011年11月1日,西宁市总人口达220.87万人, 占全省39.25%,城镇化率达到63.7%。

西宁市是一个拥有悠久历史的高原古城。

是我国黄河流域文化组成部分。

据城北区朱家寨遗址、沈那遗址和西杏园遗址等考古发现,早在四、五千年以前就有人类在这块土地上生产、生活,繁衍生息。

商周秦汉时期,河湟地区是古羌人聚居的中心地带。

西汉元狩二年(公元前121年)霍去病将军在此设西平亭。

东汉建安十九年(公元214年)设西海郡。

唐初(公元619年)建鄯州,成为青藏高原与中原的交通中转站。

五代北宋时称青唐城,是吐蕃唃厮啰的国都,成为东西商贸交通的都会,兴盛一时。

宋崇宁三年(公元1104年),宋军进入青唐城,改称西宁州(取名西方安宁之意),建陇右都护府。

清雍正三年(1725年)改置西宁府。

1914年裁西宁府,设西宁道。

1926年,撤销道,改为西宁行政区,设西宁行政长官。

QINGHAI PROVINCE XINING CITY RAILWAY STATION SQUARE URBAN DESIGN青海省西宁市火车站站前广场城市设计方案城市背景研究01区位现状发展A 历史文化要素提取C 自然文化B 山水变迁城市发展D区位现状发展青海省省会西宁位于省境东部,黄河支流湟水上游,四面环山,三川会聚,扼青藏高原东方之门户,海拔2275米,地理坐标东经101°49′17〃、北纬36°34′3〃。

地势由北向 南倾斜,西北高,东南低,东西狭长,形似一叶扁舟。

湟水及其支流南川河、北川河由西、南、北汇合于市区,向东流经全市。

西宁取“西陲安宁”之意,是青藏高原的东方门户,地理位置十分重要,古有“西海锁钥”之称。

全省政治、经济、文化、科技、交通中心,主要工业基地。

西宁市是青海省省会,全省政治、经济、科技、文化和交通中心,有渊源流长的历史文化,得天独厚的自然资源,绚丽多彩的民俗风情,是青藏高原一颗璀璨的明珠。

西宁古称“湟中”,是一座具有2100多年历史的高原古城。

西宁曾是西汉将军赵充国屯田的基地,是丝绸之路青海道的通衢、沟通中原与西部边地的重要城镇,也是历史上古“丝绸之路”南路和“唐蕃古道”的必经之地。

自古就是西北交通要冲和军事重镇,素有“海藏咽喉”之称。

随着西部大开发和现代交通建设步伐的加快, 以西宁为中心辐射全省的交通网络已通航全国各主要城市。

“兰一西一拉”(兰州一—西从古代的“丝绸之路”、“唐蕃古道”到今天的“海藏咽喉”,西宁这座神秘而美丽的城市,对青海乃至整个青藏高原的发展,都起着至关重要的作用。

齐,拉萨的中转站。

亚欧大陆桥横穿西宁。

由于得天独厚的地理与社会环境,使得西宁成为青藏高原的一个璀璨的明珠。

西宁 ——“西海锁钥”、“海藏咽喉”自然文化疾病的功效。

虽然水泉究竟有没有这样的疗效不得而知,但是药水泉中含有矿物质却是不争的事实。

大神泉:获得新的生机解放前,西宁市还有一处与香水园齐名的娱乐场所——麒麟公园。

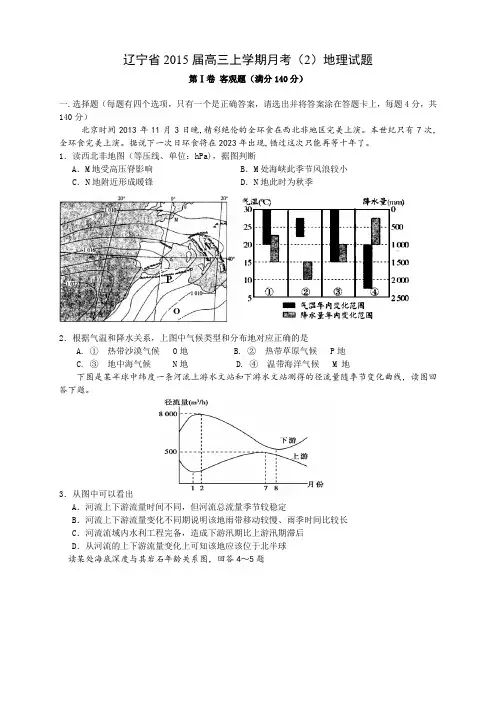

辽宁省2015届高三上学期月考(2)地理试题第Ⅰ卷 客观题(满分140分)一.选择题(每题有四个选项,只有一个是正确答案,请选出并将答案涂在答题卡上,每题4分,共140分)北京时间2013年11月3日晚,精彩绝伦的全环食在西北非地区完美上演。

本世纪只有7次,全环食完美上演。

据说下一次日环食将在2023年出现,错过这次只能再等十年了。

1.读西北非地图(等压线、单位:hPa),据图判断A .M 地受高压脊影响B .M 处海峡此季节风浪较小C .N 地附近形成暖锋D .N 地此时为秋季2.根据气温和降水关系,上图中气候类型和分布地对应正确的是 A. ① 热带沙漠气候 O 地 B. ② 热带草原气候 P 地 C. ③ 地中海气候 N 地 D. ④ 温带海洋气候 M 地下图是某半球中纬度一条河流上游水文站和下游水文站测得的径流量随季节变化曲线,读图回答下题。

3.从图中可以看出A .河流上下游流量时间不同,但河流总流量季节较稳定B .河流上下游流量变化不同期说明该地雨带移动较慢、雨季时间比较长C .河流流域内水利工程完备,造成下游汛期比上游汛期滞后D .从河流的上下游流量变化上可知该地应该位于北半球 读某处海底深度与其岩石年龄关系图,回答4~5题O PN4.甲处的岩石类型和地形是A.喷出岩海岭 B.侵入岩海沟C.沉积岩海岭 D.喷出岩海沟5.下列地区所处的板块边界与甲处类似的是A.日本群岛 B.西西里岛C.新两兰南北二岛 D.冰岛读某大城市居民出行时间分布比例变化图,完成6—7题。

6.人员出行与图中曲线最相符的城市功能区是A.商业区 B.工业区 C.住宅区 D.旅游区7.与2000年相比,2012年甲时段出行比例下降的主要原因是A.城市人口增加 B.道路系统先进C.出行方式改变 D.出行距离增加中国封建社会以农业经济为主,唐诗中就有“忆昨深山里,终朝看火耕”,据此完成第8题。

8.下列述评,正确的是①江南立体农业的生产景观②农民夜晚耕作,农民生产积极性高③暂时缓和一些农民缺少土地的矛盾④对自然生态平衡产生了不利影响A.①②B.①④C.③④D.①③④阅读不同社会阶段资源利用示意图,图中数字表示智力资源、矿产资源、空间资源(主要指区位条件)。

夏都西宁列国志门源油菜花西宁互助十二盘西行百科西宁是青海省的省会,古称西平郡、青唐城,取“西陲安宁”之意,位于青海省东部,湟水中游河谷盆地,是青藏高原的东方门户,古“丝绸之路”南路和“唐蕃古道”的必经之地,自古就是西北交通要道和军事重地,素有”西海锁钥“、“海藏咽喉”之称,是世界高海拔城市之一。

西宁概况西宁市行政图西宁面积7649平方公里,人口227万。

除汉族外,世居青海的主要有藏、回、土、撒拉和蒙古族。

西宁市位于青海省东北部,青藏高原东北部,地处在湟水及三条支流的交汇处。

呈东西向条带状,地势西南高、东北低。

四周群山怀抱,南有南山、北有北山。

2012年底西宁市中心城区建成区面积是150平方公里。

西宁市辖城东、城中、城西、城北四个区,大通、湟中、湟源三个县。

另外设有西宁(国家级)经济技术开发区、城南新区(属城中区)、高新技术开发区(生物科技产业园区)、海湖新区。

西宁历史西宁街头雪白一片西宁是一个拥有悠久历史的高原古城,是中国黄河流域文化组成部分。

据城北区朱家寨遗址、沈那遗址和西杏园遗址等考古发现,早在四、五千年以前就有人类在这块土地上生产、生活,繁衍生息。

商、周、秦、汉时期,河湟地区是古羌人聚居的中心地带。

西汉时置军事和邮传据点西平亭,神爵初属金城郡临羌县。

武帝元狩二年(前121年),汉军西进湟水流域,汉将霍去病修建军事据点西平亭,这是西宁建制之始。

东汉建安中置西平郡,治西都县(今西宁市)。

魏文帝黄初三年(222年)扩建为西平郡,开始在此筑城。

北宋崇宁三年(1104年)改为西宁州,至此“西宁”之称始于见史。

民国十八年(1929年)青海正式建省,治西宁县,民国三十五年(1946年)以省垣周围正式成立西宁市。

1949年9月5日西宁解放,9月8日成立市人民政府,为青海省辖市。

1950年西宁市为青海省人民政府驻地。

西宁交通兰青、兰新黄河大桥铁道线路:兰青铁路、青藏铁路、兰新铁路第二双线。

西宁曹家堡机场是青海省唯一的二级机场,也是青藏高原上重要的空中交通枢纽,已开通了直通北京、上海、西安等数十个大中城市的航班。

西宁概况西宁是青海省的省会,古称西平郡、青唐城,取"西陲安宁"之意,是青海省第一大城市,亦是整个青藏高原最大的城市。

是青海省全省的政治、经济、文化、教育、科教、交通和通讯中心,是国务院确定的内陆开放城市。

西宁位于青海省东部,湟水中游河谷盆地,是青藏高原的东方门户,古"丝绸之路"南路和"唐蕃古道"的必经之地,自古就是西北交通要道和军事重地,素有"西海锁钥"、"海藏咽喉"之称,是世界高海拔城市之一。

西宁历史文化渊源流长,得天独厚的自然资源,绚丽多彩的民俗风情,是青藏高原一颗璀璨的明珠。

先后荣获全国卫生城市、中国特色魅力城市200强、全国优秀旅游城市、全国园林绿化先进城市等荣誉称号。

如果说西藏是人们精神里的人间圣地,香格里拉是人们梦想中的世间乐园,那么,青海就是人、神、自然在源头共处的泰初净土。

信步高原古城西宁的街头,林立的高楼,喧嚷的道路并没有想象中西部城镇的那种蛮荒之感。

唯有见到穿着绚丽的民族服装,佩戴炫目硕大饰品的少数民族群众的身影,才让我们多少有了一种“身在边陲”的感觉。

西宁小吃:酿皮,羊肠面,青海老酸奶,手抓羊肉,甜醅,青海尕面皮。

张掖概况张掖市位于甘肃省西北部,是古丝绸之路重镇,是新亚欧大陆桥的要道,有着悠久的历史、灿烂的文化、优美的自然风光和独特的人文景观,是全国历史文化名城和中国优秀旅游城市,海省毗邻,北和内蒙古自治区接壤。

汉武帝元鼎六年(前121年)置张掖郡,取“张国臂掖,以通西域”之意。

北朝西魏改为甘州。

隋恢复郡制。

唐初设州。

元置甘州路。

明设甘州卫。

清为甘州府。

1927年置张掖县,1985年撤县设市,被国务院公布为第二批历史文化名城和对外开放城市。

面积40874平方公里,人口131万(截至2011年)。

民族分布以汉族为主,另有回族、裕固族、蒙古族等26个少数民族。

张掖是甘肃省商品粮基地,盛产小麦、玉米、水稻、豆类、油料、瓜果、蔬菜,工业有煤炭、机械、纺织、酿造等10余个部门。

说说西宁的建筑变化和国防力量西宁古城历史悠久,距今已有两千多年的历史。

西汉元狩二年(公元前121年),骠骑将军霍去病挥军直指湟水流域,在湟水中游修建西平亭,正式将西宁纳入西汉版图。

公元1104年改为西宁州,治所西宁,取“西陲安宁”之意。

自此,“西宁”一词始见于青海史籍,至今,已有900多年历史。

西宁古城不但是一个军事战略重镇,也是一个茶马古道南丝绸之路的要冲。

俗称“海藏咽喉”。

唐代大诗人王昌龄留有绝句: 青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

固执地认为,西宁似乎就是那片“孤城”,通过西宁可以西达西藏,南至四川,北通新疆,东及河西走廊,可见青海西宁地理位置的重要性。

由于西部的社会稳定,到了明清时代,西宁的发展以及社会和平进步,已成为西北的经贸重镇。

清末民初,西北的山陕商人和五花八门的手工艺源源不断的涌入到西宁及湟源、湟中、大通等地。

青海主要的特产畜产品、矿产、药材,流入内地,或出口国外。

青海各族人民所需要的生活必须品,也运到西宁和广大牧区。

到了解放初期,西宁人口增加到五万人,在那个年代人口的增长也是一个了不起的数字。

纵观西宁历史,明朝洪武十九年(1386年),修建了西宁卫城,明朝嘉靖年间,修建了东关厢城,按城池计算,西宁总面积约6平方公里,一直到解放时,城区建设没有变化,几百年间全城除了低矮的土平房,就是尘土飞扬的沙石路。

加之气候恶劣,自然条件恶劣,西宁的百姓始终生活在落后的城市环境中。

当时有一段童谣“西宁的山上不长草,西宁的房上能赛跑,西宁的姑娘不洗澡,西宁的风沙能埋脚。

”道尽了西宁的自然环境之差。

1949年以后,西宁人口急遽增加,特别是来自河南、山东、四川等地的建设者和开拓者使西宁的人口飞涨。

西宁这座古老的城市容纳不了这么多人口的压力,交通设施落后,生活必须品亏缺,从兰州到西宁唯一的交通渠道只有西兰公路,交通运输业发展滞后。

好多物资难以及时的运往西北重要的城市兰州。

解放初期政府压力不少,也影响了城市的发展和百姓的正常生话。

青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

这被称为西海锁钥、海藏咽喉的要道,胡笳阵阵,羌笛悠悠。

千年之前你可曾跟随霍去病的八百精骑千里驰骋?你可曾见那尊贵而坚强的文成公主在此翘首东望?一个西宁,千年梦境,万里江山。

西宁,这两个字映入眼帘时,日月山、青海湖、塔尔寺的倩影就会浮现在眼前,一种压抑不住的心驰神往让人前去撩开它神秘的面纱,沉醉与它的怀抱,迷恋与蓝天、白云、雪山、草原间。

夏都西宁西宁(藏语:Zi-ning,撒拉语:Ci Liang)是青海省的省会,古称西平郡,青唐城。

青海第一大城市。

西宁是典型的移民城市,多民族聚集、多宗教并存。

市内居住汉、藏、回、蒙古、撒拉、满及土等众多民族。

主要宗教为伊斯兰教,藏传佛教,汉传佛教,道教,天主教等。

西宁是古“丝绸之路”南路和“唐蕃古道”的必经之地,自古就是西北交通要道和军事重镇,素有“海藏咽喉”之称。

西宁市是中国优秀旅游城市,正积极扩大“天路起点,中国夏都,健康之旅”旅游品牌。

形成了以西宁为中心的两小时车程半径旅游圈,利用已开辟或正在开辟的环青海湖旅游线、黄河源旅游线、唐蕃古道旅游线、宗教朝圣旅游线、世界屋脊旅游线、青藏铁路旅游线等十条精品旅游线路,充分展示塔尔寺、青海湖、原子城、日月山等著名自然区和人文景观。

河湟文化西宁是著名的高原古城,十六国时曾为南凉国都,迄今已有2100多年历史,延续至今的河湟文化,使人感到神秘。

河湟,当指黄河上游、湟水流域、大通河流域,古称“三河间”。

这一地区自古以来多民族繁衍生息,至少从秦汉以来,众多民族的先民耕牧于其间,创造了辉煌灿烂的河湟文化。

西宁位于青海境内湟水河畔。

湟水是黄河上游最大的支流,正是这条河创造了黄河上游著名的河湟文化。

自古以来人们都将黄河流域看作是中华文明的发祥地,而河湟文化则是黄河源头人类文明化进程的重要标志。

河湟文化以其鲜明的风格和较高的水准在中国早期文化史上写下了浓重的一笔。

河湟文化板块包括以柳湾彩陶文化为代表的远古文化,以民歌“花儿”艺术为代表的青海民间文化,和以塔尔寺为中心的佛教文化品牌亮点。

西宁市简介概况

西宁市位于中国青海省的东部,是该省的省会城市。

以下是对西宁市的简要概况:

西宁市是青海省政治、经济、文化和交通中心,也是青海高原的门户城市。

它位于青海省东北部,毗邻青藏高原,地理位置十分重要。

西宁市总面积约为7,665平方公里,辖区内有四个市辖区和一个县。

西宁市是一个历史悠久的城市,有着丰富的文化遗产和自然景观。

其中最著名的景点之一是塔尔寺,它是中国藏传佛教的重要寺庙之一,吸引了许多信徒和游客前来参观。

此外,西宁市还有青海湖,它是中国最大的内陆湖泊,以其美丽的风景和丰富的生态资源而闻名于世。

经济方面,西宁市是青海省的经济中心之一。

其经济以农牧业、能源、化工、制造业和旅游业为主导。

西宁市是青海省的交通枢纽,拥有发达的公路、铁路和航空网络,便利了货物和人员的流动。

总体而言,西宁市是一个充满历史和文化底蕴的城市,同时也是一个经济发展迅速的地区。

它的独特地理位置和丰富的自然资源使其成为一个值得探索和体验的目的地。

西宁地区介绍区号:0971邮政编码:810000位置:西宁地处青海东部,黄河支流湟水上游谷地,四面环山,三川会聚,扼青藏高原东方之门户。

面积:7765平方公里人口:180万人,其中市区人口68万人民族:市有汉、土、藏、回、蒙、满、撒拉等35个少数民族,少数民族人口占总人口的四分之一行政区划:西宁市现辖四区(城东区、城中区、城西区、城北区)三县(大通县、湟中县、湟源县)。

西宁简介形似一叶扁舟的西宁市,扼青藏高原东方之门户,西宁位于青海东部,黄河支流湟水上游,四面环山,三川会聚,市内潢水及其支流缓缓东向流过。

西宁这里境内最高海拔4394米,西宁市区中心海拔2275米,属大陆性高原半干旱气候。

冬无严寒,夏无酷暑,西宁市依山傍水。

南禅寺、北禅寺居高临下俯瞰西宁全景。

西宁这里夏季杨柳成荫,凉爽宜人,是旅游避暑之胜地。

市内的人民公园、儿童游乐场等。

绿丛之间的人工湖,夏季可水上泛舟,冬季是天然滑冰场。

西宁北山烟雨北山烟雨——西宁古八景中遗留最完善的一景,面对自然界这神奇的造化,你会在一刹那间万念俱空。

西宁千百年的风剥雨蚀和鬼斧神功,造就了这或状如层楼迭起,或如宝塔凌空的奇峰。

西宁高原的气候乍雨时睛,而到北山游玩,最佳胜景则是雨中观游北山。

清朝诗人张思宪曾描绘到:“北山隐约树模糊,烟雨朝朝入画图。

”在烟雨中才能真正感受到北山隐约模糊、水墨入画的意境。

站在斗母殿,殿檐滴水如珠,雨幕中的群楼像笼罩了一幅轻纱,道路纵横像是几笔粗墨,片片树林犹如淡墨渲染。

遥望南山,似见似不见,形隐而神存矣。

唯有北山顶上那座具有唐代建筑风格的宁寿塔,在烟雨朦胧中依然矗立,像是一位久经风霜的老僧,在沉思于苍茫的人世,乃为西宁市的旅游胜地。

西宁清真大寺在西宁,不可不去的便是东关清真大寺,整个大寺和殿内都显得古朴雅致,庄严肃穆,富有浓郁的伊斯兰特色。

该寺建造雄奇,坐西面东,具有我国古典建筑和民族风格的建筑特点,雕梁彩檐、金碧辉煌,大殿内宽敞、高大、明亮,可以同时容纳3000多回教徒进行礼拜。

青海西宁的历史故事

青海西宁地处青藏高原,拥有悠久的历史和丰富的文化遗产。

下

面将介绍几个与西宁历史相关的故事。

西宁在古代属于藏族地区的一部分,隶属于吐蕃王朝。

吐蕃时期,西宁是一个重要的商贸中心,因为位于丝绸之路的交汇点。

这里的人

民以经商和畜牧业为生,繁荣发展。

明代时,西宁成为了中国的边疆重镇,成为军事、政治的重要据点。

当时修建了西宁城墙,用于抵御外族的侵略。

这座城墙是由石头

垒筑而成,屹立至今,成为西宁的标志性建筑之一。

清代时期,西宁成为青海省的行政中心。

在这个时期,西宁的经

济和文化得到了进一步的发展。

中央政府派遣官员驻扎西宁,推动了

西宁的现代化进程。

同时,西宁也成为了藏传佛教的重要中心,修建

了许多寺庙和学院。

20世纪初的西宁历经了社会变革和政治动荡。

辛亥革命爆发后,西宁成为了国民革命军的重要根据地之一。

1928年,西宁成为青海省

首府。

此后,西宁逐渐现代化,城市规模不断扩大,工业和交通基础

设施也得到了发展。

改革开放以来,西宁迎来了更加快速的经济发展。

特别是西宁作

为青海省的政治、经济和文化中心,吸引了大量的投资和人才。

现在,西宁已经成为一个现代化的城市,拥有完善的市政设施和丰富的旅游

资源,吸引着越来越多的游客前来探索它悠久的历史和独特的文化。

青海省与军事交通重镇—西宁市

秦为胜

青海雄踞世界屋脊青藏高原的东北部,是中国青藏高原上的重要省份之一,简称青,省会为西宁。

青海省轮廓很象一只玉兔,地理位置介于东经89°35′—103°04′,北纬31°9′—39°19′之间,东西长1200多公里,南北宽800多公里,总面积72.23万平方公里,占全国总面积的十三分之一,面积排在新疆、西藏、内蒙古之后,列全国各省、市、自治区的第四位。

青海北部和东部同甘肃省相接,西北部与新疆维吾尔自治区相邻,南部和西南部与西藏自治区毗连,东南部与四川省接壤。

青海辖西宁市、海东市两个地级市和玉树藏族自治州、海西州、海北州、海南州、黄南州、果洛州等6个民族自治州,共48县级行政单位。

青海省有藏族、回族、蒙古族、土族、撒拉族等43个少数民族。

人口593万(2016年常住人口),是西部地广人稀省份。

青海有着“世界屋脊”的美称。

青海东部素有“天河锁钥”、“海藏咽喉”、“金城屏障”、“西域之冲”和“玉塞咽喉”等称谓,是长江、黄河、澜沧江的发源地,被誉为“三江源”、“江河源头”、“中华水塔”。

从远古起,羌人的祖先三苗就从江汉间流徙至青海,逐水草而居,以狩猎游牧为主。

羌族是最早在青海劳动生息的民族。

在殷商以前,青海被称为“三危地”。

在夏代(约公元前21—前16世纪),生活在河湟地区的居民称为西羌,仍以畜牧业为主,农业开始使用牛、马耕作。

青海地形多样,盆地、高山、高原和河谷相间分布,山脉高耸,河流纵横,湖泊棋布。

昆仑山横贯中部,唐古拉山峙立于南,祁连山矗立于北,茫茫草原起伏绵延,柴达木盆地浩瀚无限。

它是“世界屋脊”青藏高原的一部分。

长江、黄河、澜沧江之源头—三江源,以及中国最大的内陆高原咸水湖—青海湖均位于该省,因大湖—青海湖而得名“青海”。

东北部由阿尔金山、祁连山数列平行山脉和谷地组成,平均海拔4000米以上,蕴藏着丰富的冰雪资源。

位于达坂山和拉脊山之间的湟水谷地,海拔在2300米左右,地表为深厚的黄土层,是本省主要的农业区。

西北部的柴达木盆地,是一个被阿尔金山、祁连山和昆仑山环绕的巨大盆地,海拔2600~3000米,东西长800公里,南北宽200~300公里,面积

20万平方公里,盆地南部多为湖泊、沼泽、并以盐湖为主。

“柴达木”在蒙古语中为“盐泽”之意。

南部是以昆仑山为主体并占全省面积一半以上的青南高原,平均海拔4500米以上。

现已对外开放的阿尼玛卿峰(即玛积雪山),在果洛藏族自治州玛沁县境内,峰高6282米。

全省地势自西向东倾斜,最高点(昆仑山的布喀达坂峰6860米)和最低点(民和下川口村约1650米)海拔相差5210米。

青海省地貌以山地为主,兼有平地和丘陵。

青海属于高原大陆性气候,具有气温低、昼夜温差大、降雨少而集中、日照长、太阳辐射强等特点。

冬季严寒而漫长,夏季凉爽而短促。

各地区气候有明显差异,东部湟水谷地,年平均气温在2~9℃,无霜期为100至200天,年降雨量为250~550毫米,主要集中于7~9月,热量水分条件皆能满足一熟作物的要求。

柴达木盆地年平均温度2~5℃,年降雨量近200毫米,照长达3000小时以上。

东北部高山区和青南高原温度低,除祁连山、阿尔金山和江河源头以西的山地外,年降雨量一般在100~500毫米。

青海地处中纬度地带,太阳辐射强度大,光照时间长,年总辐射量每平方厘米可达690.8~753.6千焦耳,直接辐射量占辐射量的60%以上,年绝对值超过418.68千焦耳,仅次于西藏,位居中国第二。

青海省气象灾害较多,主要为干旱、冰雹。

霜冻、雪灾和大风。

全省有270多条较大的河流,水量丰沛,水能储量在1万千瓦以上的河流就有108条,流经之处,山大沟深,落差集中,有水电站坝址178处,总装机容量2166万千瓦,在国内居第5位,居西北之首。

尤其是黄河上游从龙羊峡至寺沟峡的276公里河段上,水流落差大,地质条件好,淹没损失小,投资省,造价低,水电站单位造价比全国平均水平低20~40%,初步规划可建设6座大型电站和7座中型电站,总装机1100万千瓦,年发电量368亿千瓦时,是我国水能资源的“富矿”带。

境内江河有流量在每秒0.5立方米以上的干支流217条,总长1.9万公里。

较大的河流有黄河、通天河(长江上游)、扎曲(澜沧江上游)、湟水、大通河全省水力资源十分丰富。

长江的源头是位于青海省南部唐古拉山脉主峰格拉丹东大冰峰。

黄河是中国第二长河,发源于巴颜喀拉山北麓约古宗列盆地。

澜沧江是亚洲流经国家最多的大河(六国),发源于青海唐古拉山脉北麓的贡则木杂雪山,源头段称扎曲。

省内有湖泊230多个,总面积约7136平方公里,其中咸水湖50多个,淡水湖面积在一平方公里以上的有52个。

中国第一大内陆湖——青海湖,海拔3200米,是本省重要的渔业基地。

察尔汗、茶卡、柯柯等盐湖蕴藏着极为丰富的盐化资源。

青海省内冰川主要分布在西部和北部,冰川总面积4621平方公里,总储量3988亿立方米。

冰川面积以唐古拉山脉最大,其次是东昆仑山脉和祁连山脉。

省会西宁,古称青唐城、西平郡,取”西陲安宁“之意,是西北地区重要的中心城市;是国务院确定的内陆开放城市,及直属中央军委西宁联勤保障中心驻地,军事要地,交通枢纽,它位于青海省东北部,湟水中游河谷盆地,是青藏高原的东方门户,古“丝绸之路”南路和“唐蕃古道”的必经之地,自古就是西北交通要道和军事重地,素有”西海锁钥“、海藏咽喉之称,是世界高海拔城市之一。

西宁市位于东经101°77′、北纬36°62′,青藏高原东北部,地处在湟水及三条支流的交汇处。

呈东西向条带状,地势西南高、东北低。

四周群山怀抱,南有南山、北有北山。

西宁属大陆性高原半干旱气候,年平均日照为1939.7小时,年平均气温7.6℃,最高气温34.6℃,最低气温零下18.9℃,属高原高山寒温性气候。

夏季平均气温17-19℃,气候宜人,是消夏避暑胜地,有“中国夏都”之称。

西宁是一座有着两千一百多年历史的高原古城,古称西平亭,曾是汉后将军赵充国屯田的地方、南凉的都城、唐蕃古道的咽喉、丝绸南路的要道、青藏高原通向中原的门户、河湟文化的发祥地之一,自古就是一颗璀璨的“高原明珠”。

西宁八景是:石峡清风、金娥晓日、文峰耸翠、凤台留云、龙池月夜、湟流春涨、五峰飞瀑和北山烟雨。

石峡位于西宁东15公里处,在历史上是以险关危隘著称的。

世治时,它是连通东西交通的要道;世乱时,它又是隔断两地的重门。

宋代时修筑绥远关以控制要害地段,后于清代修筑了武定关和德安关。

石峡也为人们留下了动人的传说:昔日此地重山环复、河道不通,有仙人投石击山,丘峦崩摧,湟水中通,形成了奇峻雄伟的小峡。

而今的石峡,一座钢筋混凝土拱桥飞架南北,公路平坦如砥,行人车辆川流不息,险关变通途。

如今的西宁凭借得天独道的资源和浓郁的风土人情已上榜中国特色魅力城市200强。

近几年每年旅游人数都高达1300多万,旅游收入高达120多亿,占据了西宁总收入10%以上。