高三语文2018复习小说专题小说叙述视角

- 格式:doc

- 大小:31.54 KB

- 文档页数:2

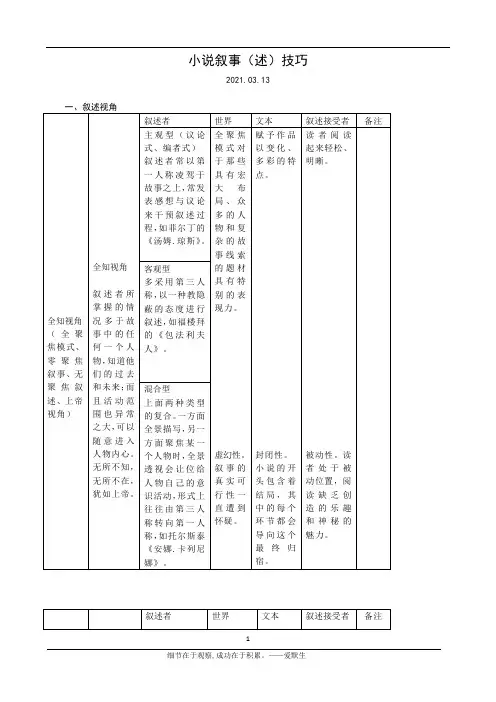

小说叙事(述)技巧2021.03.13一、叙述视角 全知视角 (全聚焦模式、零聚焦叙事、无聚焦叙述、上帝视角)全知视角 叙述者所掌握的情况多于故事中的任何一个人物,知道他们的过去和未来;而且活动范围也异常之大,可以随意进入人物内心。

无所不知,无所不在,犹如上帝。

叙述者 世界 文本 叙述接受者 备注 主观型(议论式、编者式) 叙述者常以第一人称凌驾于故事之上,常发表感想与议论来干预叙述过程,如菲尔丁的《汤姆.琼斯》。

全聚焦模式对于那些具有宏大布局、众多的人物和复杂的故事线索的题材具有特别的表现力。

虚幻性。

叙事的真实可行性一直遭到怀疑。

赋予作品以变化、多彩的特点。

封闭性。

小说的开头包含着结局,其中的每个环节都会导向这个最终归宿。

读者阅读起来轻松、明晰。

被动性。

读者处于被动位置,阅读缺乏创造的乐趣和神秘的魅力。

客观型 多采用第三人称,以一种教隐蔽的态度进行叙述,如福楼拜的《包法利夫人》。

混合型 上面两种类型的复合。

一方面全景描写,另一方面聚焦某一个人物时,全景透视会让位给人物自己的意识活动,形式上往往由第三人称转向第一人称,如托尔斯泰《安娜.卡列尼娜》。

限知视角(有限视角)内视角(内聚焦模式、人物视点式、同视界式)叙述者好像寄居于某个人物之中,借着他的意识与感官在视、听、感、想,叙述者所知道的和书中人物一样多。

1.主人公视点(主要人物内视点)2.见证人视点(次要人物内视点)3.不定内聚焦如《喧哗与骚动》担负视点的人物在书中很难被全方位表出来。

该视点人物受自身身份等限制,不能有越界行动。

作品的真实感大大加强。

内聚焦有助于强化生活体验,从另一个新的角度来把握世界。

内聚焦对生活的反映会留下许多空白,而且还存在许多盲区。

小说中空白点较多。

内心独白、意识流较明显。

形式上,消除了叙述者和读者的不平等关系,给读者的想象提供了更多的活动余地。

盲区会削弱读者对生活的把握。

外视角(外聚焦模式)叙述者所了解的情况少于书中人物,如同局外人和旁观者,这位叙述者可以用第三人称也可以用第一人称形式出现。

高考小说阅读之叙事视角知识梳理与典例高考小说阅读之叙事视角知识梳理与典例一、知识点1.叙述视角也称叙述聚焦,指作者以什么角度来讲故事。

叙述角度可分为“全知视角”和“有限视角”两种。

全知视角”叙述者仿佛是无所不知的“神”,对事件的前因后果都十分了解,对人物的心理状况也清清楚楚,有时甚至走到前台发表议论、对人物进行评价。

有限视角”指叙述者是当事人,参与故事的发展,带领我们看世界。

大部头的小说中,不将一种视角一种人称一贯到底,而是不断变换,以比较全面地塑造人物形象。

例如,《红楼梦》中,XXX运用了转换叙述视角的方法,用人物之间的相互观察来刻划人物的外貌特征,从XXX的视角看贾府,XXX的视角看XXX,再用别人视角看XXX,这样成为主客观统一的有机整体,写得非常成功。

2.叙述视角通常是由叙述人称决定的,即第一人称、第二人称、第三人称三种。

XXX的小说惯用第一人称视角,这个“我”并不是他自己,而是以叙述者、参与者的角度来叙事,给人以真实感,也更容易塑造人物形象。

例如,《祝福》中以作为知识分子的“我”来看祥XXX的苦难,审视看客的冷漠与麻木,展现知识分子的软弱与逃避。

二、答题模板1.第一人称写作的好处(作用):①叙述亲切自然,给人以真实感;②是故事的见证者、旁观者、参与者;③便于抒发情感;④线索人物,通过“我”的见闻感受推动情节发展;⑤塑造“我”这个人物形象,进而凸显主题;⑥作为次要人物,侧面衬托主人公的形象。

2.第二人称的好处(作用):①拉近作品与读者的距离;②直接对话,增强文章的抒情性和亲切感,便于感情交流;③用于物时,具有拟人化的作用。

3.第三人称的好处(作用):①引导读者从客观的角度对小说反映的问题进行冷静的思考;②深入人物内心,将人物的心理活动告诉给读者;③具有不确定性,使小说反映的现象更具有普遍性。

三、典型题型分析“我”的形象特点】阅读下面的文字,完成下面的问题。

放生羊(节录)XXX,你形销骨立,眼眶深陷,衣裳褴褛,苍老的让我咋舌。

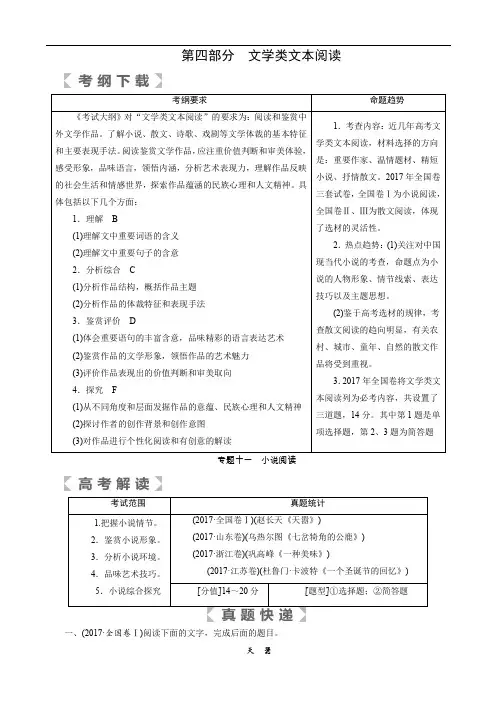

第四部分文学类文本阅读考纲要求命题趋势专题十一小说阅读一、(2017·全国卷Ⅰ)阅读下面的文字,完成后面的题目。

天嚣赵长天风,像浪一样,梗着头向钢架房冲撞。

钢架房,便发疟疾般地一阵阵战栗、摇晃,像是随时都要散架。

渴!难忍难挨的渴,使人的思想退化得十分简单、十分原始。

欲望,分解成最简单的元素:水!只要有一杯水,哪怕半杯,不,一口也好哇!空气失去了气体的性质,像液体,厚重而凝滞。

粉尘,被风化成的极细极小的砂粒,从昏天黑地的旷野钻入小屋,在人的五脏六腑间自由遨游。

它无情地和人体争夺着仅有的一点水分。

他躺着,喉头有梗阻感,他怀疑粉尘已经在食道结成硬块。

会不会引起别的疾病,比如矽肺?但他懒得想下去。

疾病的威胁,似乎已退得十分遥远。

他闭上眼,调整头部姿势,让左耳朵不受任何阻碍,他左耳听力比右耳强。

风声。

丝毫没有减弱的趋势。

他仍然充满希望地倾听。

基地首长一定牵挂着这支小试验队,但无能为力。

远隔一百公里,运水车不能出动,直升机无法起飞,在狂虐的大自然面前,人暂时还只能居于屈从的地位。

他不想再费劲去听了。

目前最明智的,也许就是进入半昏迷状态,减少消耗,最大限度地保存体力。

于是,这间屋子,便沉入无生命状态……忽然,处于混沌状态的他,像被雷电击中,浑身一震。

一种声音!他转过头,他相信左耳的听觉,没错,滤去风声、沙声、钢架呻吟声、铁皮震颤声,还有一种虽然微弱,却执着,并带节奏的敲击声。

“有人敲门!”他喊起来。

遭雷击了,都遭雷击了,一个个全从床上跳起,跌跌撞撞,竟全扑到门口。

真真切切,有人敲门。

谁?当然不可能是运水车,运水车会揿喇叭。

微弱的敲门声已经明白无误地告诉大家:不是来救他们的天神,而是需要他们援救的弱者。

人的生命力,也许是最尖端的科研项目,远比上天的导弹玄秘。

如果破门而入的是一队救援大军,屋里这几个人准兴奋得瘫倒在地。

而此刻,个个都像喝足了人参汤。

“桌子上有资料没有?当心被风卷出去!”“门别开得太大!”“找根棍子撑住!”每个人都找到了合适的位置,摆好了下死力的姿势。

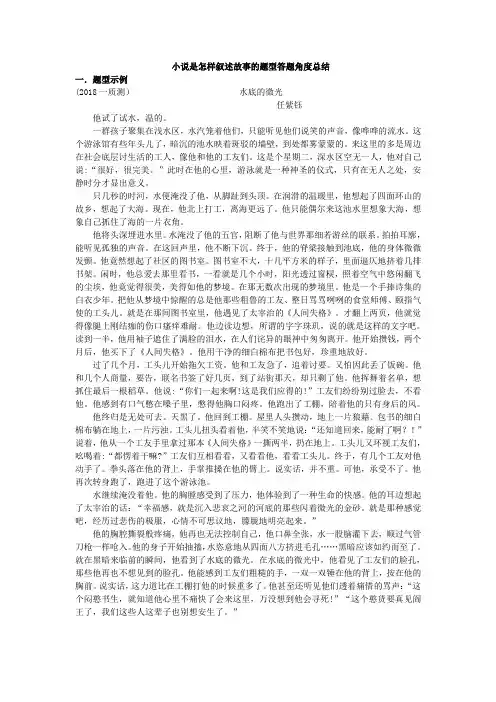

小说是怎样叙述故事的题型答题角度总结一.题型示例(2018一质测)水底的微光任紫钰他试了试水,温的。

一群孩子聚集在浅水区,水汽笼着他们,只能听见他们说笑的声音,像哗哗的流水。

这个游泳馆有些年头儿了,暗沉的池水映着斑驳的墙壁,到处都雾蒙蒙的。

来这里的多是周边在社会底层讨生活的工人,像他和他的工友们。

这是个星期二,深水区空无一人,他对自己说:“很好,很完美。

”此时在他的心里,游泳就是一种神圣的仪式,只有在无人之处,安静时分才显出意义。

只几秒的时河,水便淹没了他,从脚趾到头顶。

在润滑的温暖里,他想起了四面环山的故乡,想起了大海。

现在,他北上打工,离海更远了。

他只能偶尔来这池水里想象大海,想象自己抓住了海的一片衣角。

他将头深埋进水里。

水淹没了他的五官,阻断了他与世界那细若游丝的联系。

拍拍耳廓,能听见孤独的声音。

在这回声里,他不断下沉。

终于,他的脊梁接触到池底,他的身体微微发颤。

他竟然想起了社区的图书室。

图书室不大,十几平方米的样子,里面逼仄地挤着几排书架。

闲时,他总爱去那里看书,一看就是几个小时,阳光透过窗棂,照着空气中悠闲翻飞的尘埃,他竟觉得很美,美得如他的梦境。

在那无数次出现的梦境里。

他是一个手捧诗集的白衣少年。

把他从梦境中惊醒的总是他那些粗鲁的工友、整日骂骂咧咧的食堂师傅、颐指气使的工头儿。

就是在那间图书室里,他遇见了太宰治的《人间失格》。

才翻上两页,他就觉得像腿上刚结痂的伤口瘙痒难耐。

他边读边想,所谓的字字珠玑,说的就是这样的文字吧。

读到一半,他用袖子遮住了满脸的泪水,在人们诧异的眼神中匆匆离开。

他开始攒钱,两个月后,他买下了《人间失格》。

他用干净的细白棉布把书包好,珍重地放好。

过了几个月,工头儿开始拖欠工资。

他和工友急了,追着讨要。

又怕因此丢了饭碗。

他和几个人商量,要告,联名书签了好几页,到了站街那天,却只剩了他。

他挥舞着名单,想抓住最后一根稻草。

他说:“你们一起来啊!这是我们应得的!”工友们纷纷别过脸去,不看他。

总借俊眼传出来——小说叙事视角【学习目标】学 1. 了解叙述视角相关知识,明确三种人称的作用。

2.总结叙事视角题题型类型,规范表述自己观点。

知识构建一、知识链接案 1. 叙述角度:叙述学中,一般把“谁说故事” “站在什么立足点上说故事”称为叙述角度。

叙述角度可分为“全知视角”和“有限视角”两种。

“全知视角”,就是叙述者站在局外,不出现在故事中,但他仿佛是无所不知的“神”,对事件的前因后果都十分了解,对人物的心理、过去和未来也都清清楚楚,有时甚至走到前台装发表议论、对人物进行评价。

读者们好像面对作者而坐,听他讲故事。

“有限视角”,就是叙述者是当事人,参与故事的发展,我们依赖于他的眼睛看世界,靠他的引领进入故事。

第一人称是“有限视角”,是通过自己的眼睛去看待。

第二人称和第三人称,则要具体分订析,它可以是“全知视角”,也可以是“有限视角”。

2. 叙述角度不同,表达效果就会不同。

如果突出事件的亲历性,一般选择第一人称“有限视角”;如果想增加事件的曲折性、悬念感,可以考虑选择第三人称“全知视角”。

3.小说的叙述视角有两层含义,一是叙述者的叙述视角,也就是作者的叙述视角;一是人线物的叙述视角,即小说中的人物的叙述视角。

前者,主要表现为人称的变化,即第一、二、三人称的叙述视角;后者,就是小说中从某一人物角度看人看事。

这样,我们看到,小说的叙述视角,并不等同于人称,有时,人称不变,但人物视角却变化了。

4.人称叙述视角。

第一人称叙述角度,从“我”出发,一以贯之。

凡是“我”没有出场的地方,“我”没有看到的东西,都无法写。

即使“我”在场,除“我”之外的人物内心活动,也不能直接写,只能通过人物的行动、言语、表情等间接表现。

欣赏第一人称时要注意,第一人称叙述中,“我”不是作者,而有人一看到“我”,就以为是作者本人,这是错误的,“我”与小说中人其他任何一个角色一样,只是小说中的一个角色,没有特殊性,“我”可以是主角,也可以是配角。

高考小说考点突破:儿童视角篇【考情分析】在2016-2022七年高考小说考查中,有一次涉及了对儿童的描述,考查频率低。

但近年的模拟试题中对儿童视角考查的比较多,要关注这个考点。

1.(2018·江苏卷)《小哥儿俩》小说叙述了小哥儿俩的日常故事,请探究作者在其中所寄寓的情感态度。

(6分)【考点归纳】1.探究作者以儿童为主要描述对象的情感态度。

2.分析采用儿童视角叙事的好处。

3.分析采用儿童视角叙事的效果。

【考点突破】一、“童话”特征的具体表现1.以儿童为叙述主体。

2.以儿童的语言叙事,浅易、简洁。

3.以儿童的眼光创设童话般的情境。

二、以儿童视角叙事的好处1.展现儿童眼中的世界,符合儿童心理,使表达更加真实自然。

2.与成人视角形成对比,体现了儿童世界的纯真美好,突显文章的主题。

3.叙事语言带有儿童的思维和情感,给读者带来美好的阅读体验。

4.寄托作者对儿童纯真世界的喜爱与怀念。

三.采用儿童视角叙事的效果1.以儿童视角成年人的生活,使小说富有诗意,淡化悲剧内容。

2.直观地表现孩子们的心灵创伤,凸显主题。

3.用有限视角,制造悬念,吸引读者阅读的兴趣。

【真题引领】(2018·江苏卷)阅读下面的作品,完成下列小题。

(6分)小哥儿俩凌叔华清明那天,不但大乖二乖上的小学校放一天假,连城外七叔叔教的大学堂也不用上课了。

这一天早上的太阳也像特别同小孩子们表同情,不等闹钟催过,它就跳进房里来,暖和和地爬在靠窗挂的小棉袍上。

前院子一片小孩子的尖脆的嚷声笑声,七叔叔带来了一只能说话的八哥。

笼子放在一张八仙方桌子上,两个孩子跪在椅上张大着嘴望着那里头的鸟,欢喜得爬在桌上乱摇身子笑,他们的眼,一息间都不曾离开鸟笼子。

二乖的嘴总没有闭上,他的小腮显得更加饱满,不用圆规,描不出那圆度了。

吃饭的时候,大乖的眼总是望着窗外,他最爱吃的春卷也忘了怎样放馅,怎样卷起来吃。

二乖因为还小,都是妈妈替他卷好的,不过他到底不耐烦坐在背着鸟笼子的地方,一吃了两包,他就跑开不吃了。

叙述叙述即记叙和述说,它是一种记人叙事并陈述其来龙去脉的表述方法。

它一般包括时间、地点、人物、事件、原因、结果六个要素。

叙述是记叙性文章的主要表述方法。

(1)本文的叙述角度是什么?简要分析其好处。

(2)文章在叙述上有什么特点?(3)文章使用了第一人称的叙述角度,那么文中的“我”有什么作用?(4)作者采用第二人称的叙述角度,有什么好处?方法指导:首先,确认文中人称的运用和变化情况。

基本的叙述角度有三种,个别的文章可能采用几种叙述角度相结合的方法,这种情况在分析时要特别注意。

其次,要了解每种人称的作用。

第一人称便于直接抒情,真实、可信;第二人称呼告、抒情更强烈感人,可使作者的态度更鲜明,亲切自然;第三人称可以多角度描写,不受时空限制,灵活自由,显得客观冷静,便于叙事和议论。

再次,结合内容分析其具体作用。

分析时,要结合文章的主旨和作者的观点态度来考虑。

场景场景就是常说的“场面描写”。

它与单纯的环境描写不同,它以人物为中心,一般由人物、事件和环境组成。

它是某一段时间内社会生活的横截面,小说就是由这样一个接一个的“面”构成的。

对场景思考主要有以下几种:(1)小说场景(景物)描写有什么特点?(2)小说场景描写的作用是什么?(3)小说是如何用场景描写来深化主题的?(4)小说的场景描写与情节发展有何关系?方法指导:场景描写的作用,可按下面步骤进行:首先找到环境描写的语句在文章中的位置。

处于不同位置的环境描写,其作用是不同的。

其次概括所描写的环境,归纳景物特点。

最后分析其作用,分析作用时可从以下几个方面考虑:(1)借环境描写交代故事发生的时间、地点、背景。

(2)增添或烘托某种气氛。

(3)衬托或突出人物的性格、心理。

(4)推动情节发展。

(5)突出、深化主题等。

主题1.小说主题的特点及其在小说中的地位小说的主题是小说的灵魂,是作家在描写、叙述人物性格、人物命运时显示出的对生活的理解和认识。

小说的主题具有模糊多义性和朦胧美,而“说不尽”的主题又增加了小说的艺术魅力。

- 1 -

总借俊眼传出来

——小说叙事视角

【学习目标】

1.了解叙述视角相关知识,明确三种人称的作用。

2.总结叙事视角题题型类型,规范表述自己观点。

知识构建

一、知识链接

1.叙述角度:叙述学中,一般把“谁说故事”“站在什么立足点上说故事”称为叙述角度。

叙述角度可分为“全知视角”和“有限视角”两种。

“全知视角”,就是叙述者站在局外,不出现在故事中,但他仿佛是无所不知的“神”,对事件的前因后果都十分了解,对人物的心理、过去和未来也都清清楚楚,有时甚至走到前台发表议论、对人物进行评价。

读者们好像面对作者而坐,听他讲故事。

“有限视角”,就是叙述者是当事人,参与故事的发展,我们依赖于他的眼睛看世界,靠他的引领进入故事。

第一人称是“有限视角”,是通过自己的眼睛去看待。

第二人称和第三人称,则要具体分析,它可以是“全知视角”,也可以是“有限视角”。

2.叙述角度不同,表达效果就会不同。

如果突出事件的亲历性,一般选择第一人称“有限视角”;如果想增加事件的曲折性、悬念感,可以考虑选择第三人称“全知视角”。

3.小说的叙述视角有两层含义,一是叙述者的叙述视角,也就是作者的叙述视角;一是人物的叙述视角,即小说中的人物的叙述视角。

前者,主要表现为人称的变化,即第一、二、三人称的叙述视角;后者,就是小说中从某一人物角度看人看事。

这样,我们看到,小说的叙述视角,并不等同于人称,有时,人称不变,但人物视角却变化了。

4.人称叙述视角。

第一人称叙述角度,从“我”出发,一以贯之。

凡是“我”没有出场的地方,“我”没有看到的东西,都无法写。

即使“我”在场,除“我”之外的人物内心活动,也不能直接写,只

能通过人物的行动、言语、表情等间接表现。

欣赏第一人称时要注意,第一人称叙述中,“我”不是作者,而有人一看到“我”,就以为是作者本人,这是错误的,“我”与小说中人其他任何一个角色一样,只是小说中的一个角色,没有特殊性,“我”可以是主角,也可以是配角。

第二人称叙述视角。

运用第二人称写作,有两种情况,一是在小说中既出现“你”,同时也出现“我”与“他”,这种情况一般不能称为真正的第二人称小说;二是小说通篇只出现“你”,而不出现“我”,更不出现“他”,这就是所谓真正用第二人称写作的小说。

第二人称叙述与第一、三人称叙述的明显差异,就在于它的强烈的感情倾向。

一个“你”字,似乎让读者遇到久别重逢的老友,回忆起许多美好的往事。

第三人称叙述视角。

这种叙述视角,小说的叙述者不但了解小说里全部细节的发展,而且了解小说中所有人物的心理动态,就连两个人之间的悄悄话,叙述者也知道;连第二个人都无法知道的人物内心最隐秘的想法,叙述者也了如指掌。

它的最大优点是比第一人称和第二人称在叙事方面都更方便,无所不知,全知全能;不足之处,是导致作者与读者之间的隔阂,作者总把读者排斥在外。

不像第一、二人称那样,好像作者在与读者交谈似的。

5.各种人称的作用

第一人称的作用:①叙述亲切自然,给人以身临其境之感 ②拉进作品与读者的距离, ③便于抒发情感 ④贯穿全文的线索,通过“我”的所见所闻、所想推动情节。

第二人称的作用:① 一般有拟人的意味,直接对话,增强文章的抒情性和亲切感,便于感情交流 ② 拉近了叙述者与人物之间的距离。

第三人称的作用:①不受时间和空间的限制,能够比较自由灵活地反映客观内容。

②可以深入人物内心,将人物的心理活动告诉给读者,还可以展示不同人物在不同地点同时发生的事情。

全知视角:叙事人相当于上帝,他对所有线索、发展和结局都了如指掌,对每个人物的心理、过去和未来都清清楚楚,甚至还走到前台对人物评头论足,进行道德评价和情感判断。

有限视角:完全依赖于人物的眼睛来看小说中的世界,完全靠叙述者带领读者走进情节的每个链条,使读者的能动性发挥到最大限度,从而使读者变得不再只是被动地听故事,必须动

脑筋,调动自己的知识、经验和想象力。

第一人称时,叙事者同时是故事里的人物,他站在故事内部的参与者角度来讲述故事的,采取的是有限的视角。

使用第三人称时,叙事者并非故事里的人物,他是站在故事外部,以旁观者的身份来讲述故事的,其视角可以是有限的也可以是无限的。

二、常见题型:

1.作者主要用第二人称写……,这样写的好处是什么?

2.这篇小说,作者从“你”的角度来写,这样写有什么好处?

3.本文主要采用了哪种叙述人称?其作用是什么?

4.文章对……的称呼大多用第三人称,而在……中却有两处用了第二人称,这样写有何作用?

5.文章在人称的使用上有什么特点?这样写有什么作用?

问题探究

探究主问题:《最后的常春藤叶》《林黛玉进贾府》《祝福》《一个人的遭遇》《流浪人,你若到斯巴……》《说书人》《边城》采用的叙述视角及作用,并仿照高考考查题型设计成题目,有效规范表述自己观点。

探究问题分解:

1.《林黛玉进贾府》采用“人物有限叙述视角”写人物、场景的有什么妙处。

2.《一个人的遭遇》中以第一人称叙述有什么好处?

3.《流浪人,你若到斯巴……》采用“我”的有限视角有什么好处?

4.《边城》是采用何种叙述视角叙事的?有什么好处?

5.《祝福》采用第一人称叙述有什么好处?

6.《最后的常春藤叶》视角转化作用。

- 2 -。