一起布鲁氏菌病聚集性疫情调查与分析_蔡全民

- 格式:pdf

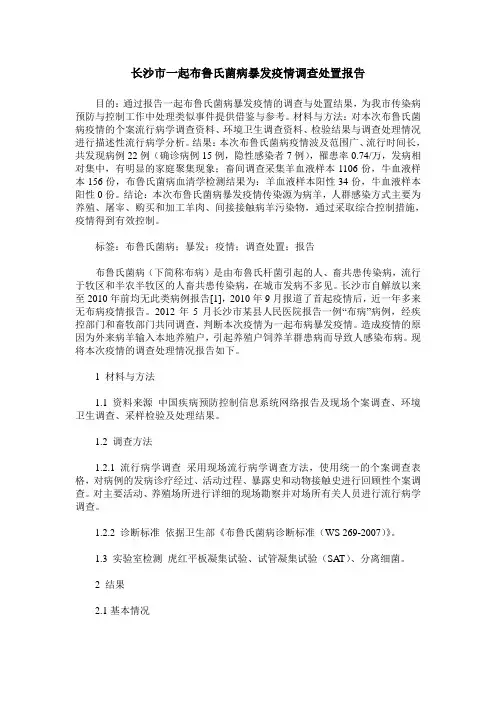

- 大小:182.53 KB

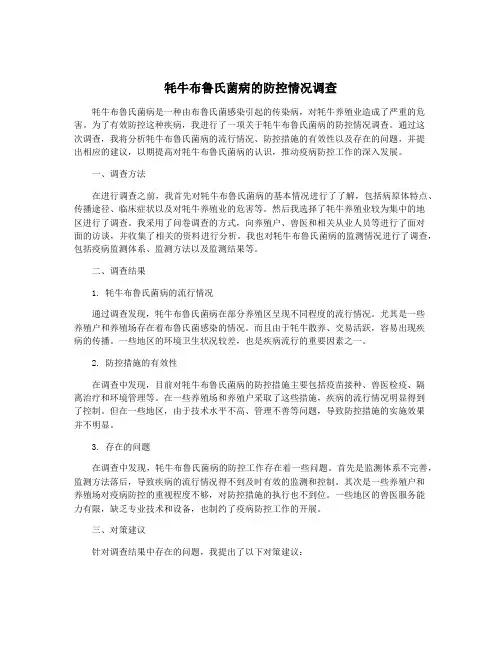

- 文档页数:3

湖南省新化县一起布鲁氏菌病暴发疫情的调查分析摘要:目的通过新化县首次报告的一起布鲁氏菌病暴发疫情的调查与处置结果,为在本地区关于新发传染病预防与控制工作中处理类似事件提供了有效的借鉴与参考。

方法通过对本次布鲁氏菌病暴发疫情的个案流行病学调查资料、检验结果与调查处理情况进行描述性流行病学分析。

结果本次布鲁氏菌病疫情共发现确诊病例2例,隐性感染者1例,家庭成员带菌率为75.00%,病例分布呈现出一定的家庭聚集性;采集人血清学检查23人,阳性3人,阳性率13.04%;畜间调查共采集羊牛血液样本128份,其中阳性样本20份,阳性率15.63%。

结论调查结果表明本次布鲁氏菌病暴发疫情传染源为病羊,传染途径为饲养病羊、接触流产物、清理排泄物等行为,通过采取综合性的控制措施,疫情得到平息。

关键词:布鲁氏菌病;暴发疫情;调查;分析Investigation and analysis of an outbreak brucellosis in Xinhua County Hunan Province LI Bai-shan,PAN Zhong-hui,ZENG Yong,CAO Wei-min,YANG Shi-yiXinhua County Center for Disease Control and Prevention,Xinhua,Hunan 417600,China[Abstract] Objective The results of investigation and disposal of the outbreak of brucellosis in Xinhua County for the first reported provide an effective reference for similar incidents on the prevention and controling of emerging infectious diseases in the region. Method According to the epidemiological investigation of the outbreak of brucellosis,the inspection results and investigation to do descriptive epidemiological analysis. Results The distribution of cases showing a certain degree of family aggregation that 2 cases were found in confirmed cases,1 case of latent infection and family members carrier rate of 75.00%;23 cases of human serum collected in which three people were positive,the positive rate of 13.04%;128 samples from cattle and sheep were collected from livestock sheds for analysis of positive samples of which 20 were positive rate of 15.63%. Conclusions The results show that the sick sheep is the outbreak of infectious brucellosis. Infection is to keep sick sheep,contact with flow products,clean up excrement and other acts. By taking comprehensive control measures,the epidemic has subsided.[Key words] Brucellosis;infectious outbreak;investigation;analysis 布鲁氏菌病(brucellosis,简称布病)是由布鲁氏菌属的细菌引起的传染-变态反应人兽共患传染病,法定的乙类传染病,临床症状以发热、乏力、关节痛、肝脾肿大为特点,严重威胁人、畜健康[1]。

布鲁菌病调查报告一例目的:通过对一例诊断为布鲁氏杆菌病病例发生经过的调查与分析,促使相关人员提高对此病的防范意识,采取相应的防范措施,并防止对布鲁氏杆菌病的漏诊和误诊。

方法:调查分析患者暴露并患病的经过。

结论:本次病例是由于在养羊过程中感染布鲁氏杆菌而引起的布鲁氏菌病。

标签:布鲁氏菌病;调查;防范布鲁菌病又称波状热,是布鲁菌所引起的动物源性传染病,临床上以长期发热、多汗、乏力、关节疼痛、肝脾及淋巴结肿大为特点。

该病为全球性疾病,来自100多个国家每年上报WHO的布鲁菌病超过50万例。

【1】近年来,布病在我国发病呈增多趋势,从牧区向农区及城市蔓延【2】。

该病例为我区首例布鲁菌病病例,為了引起对布病诊断和治疗以及其防治对策的重视,我们将本次布病病例调查报告如下:一、病历简介患者,男,57岁,农民,于2014年5月1日无明显诱因下开始发热,最高温度38.9℃,偶伴畏寒,至当地医院就诊,予予头孢、奥硝唑抗感染治疗,未见明显好转,后至江都人民医院就诊,予米星治疗,体温恢复正常一周,后再次发热,5月31日至苏北人民医院就诊,以发热待查收治入院,给予阿昔洛韦、邦达抗感染治疗,体温未见下降,追问病史,出生并生长于本地,有与羊接触史一年。

6月8日经骨髓培养提示布鲁氏杆菌感染,诊断:布鲁氏杆菌病。

后转至苏北人民医院新区分院治疗,WBC:3.3×109/L,N:57.4%,L:53.4%,ESR:28mm/h,经对症治疗,患者病情已好转。

二、疫情调查病例曾在邵伯兽医站从事动物检疫工作22年,三年前下岗,2013年初至邵伯镇昭关林场养殖场工作,主要从事羊的饲养、治疗、屠宰工作,工作过程中无防护措施。

13年底辞职后至安徽从事建筑业相关工作。

三、存在问题1、畜间检疫、免疫工作不彻底,在牧畜交易过程中,畜间检疫不严或不检疫是造成布病发生流行的主要原因。

外地购进的羊不经检疫,直接放入了羊群里放牧或饲养。

由于各种因素的限制,不能及时检出传染源,疫区处理措施不落实,使布病在畜间传播并传染给人成为可能。

131一起布鲁氏菌病暴发疫情调查处置及分析张煜彬(顺义区疾病预防控制中心,北京市 101300)摘 要:目的对一起布鲁氏菌病暴发疫情调查分析,为今后顺义区防控布鲁氏菌病提供参考依据。

方法采用现场流行病学调查,开展病例个案调查,对病例发病过程及感染来源进行分析;采用虎红平板凝集试验和试管凝集试验对检测布鲁氏菌病抗体。

结果本次暴发疫情有4例布病确诊病例。

结论根据流行病学史、临床诊断及实验室检测结果判断,该疫情为1起密切接触牛引起的布鲁菌病疫情。

建议提高养殖人群的保护意识,加大动物市场监管力度,以达到防控布鲁氏菌病的目的。

关键词:布鲁菌病;暴发;调查分析布鲁氏杆菌病(Brucell osis)是由布鲁氏杆菌引起的一种人畜共患全身性传染病,简称布病。

人群接触带菌动物或食用病畜肉、乳制品,均有感染的可能[1]。

2019年3月5日某医院通过全民健康信息化疾病预防控制信息系统报告1例布病临床诊断病例,顺义区疾控中心立即开展了流行病学调查,在疫情处置过程中,发现另外3名共同暴露者均为布病抗体阳性,根据患者流行病学史、临床表现及实验室结果确认此次事件为一起布病暴发疫情,现将结果分析如下:1 材料与方法1.1 材料资料来源资料来源于全民健康信息化疾病预防控制信息系统传染病报告卡、通过电话联系访问患者发病就诊经历,流行病学调查资料和实验室检测结果。

1.2 方法1.2.1 暴发定义:3 周内,同一自然村屯、社区、饲养场、牲畜集散地、屠宰加工厂等场所发生3 例及以上急性期布鲁氏菌病病例[2]。

1.2.2 流行病学个案调查:建立统一的布鲁氏菌病流行病学个案调查表,对确诊布病病例进行流行病学调查。

1.2.3 诊断依据:诊断标准根据卫生部中华人民共和国卫生行业标准《布鲁菌病诊断标准》(WS 269-2019)来进行诊断和实验室检测。

1.3 统计分析通过用描述性流行病学方法收集病例发病及就诊经过、实验室检测结果、现场流行病学调查结果和处置情况进行分析。

一起布鲁菌病暴发疫情的调查分析刘胜萍【摘要】目的了解布鲁菌病暴发的原因,采取有效措施加以控制.方法对患者及密切接触人员进行流行病学调查和布鲁菌病血清学检测,开展病例诊断、疫情调查和控制工作.结果共调查38例,12例确诊为布鲁菌病,罹患率为31.6%.结论因引进未经检疫的外地奶牛,而相关接触人员缺少有效防护,导致本次布鲁菌病暴发疫情.因此应提高对布鲁菌病防治工作的认识,从源头控制布鲁菌病的输入,做好人畜间布鲁菌病疫情监测工作,加强医务人员培训和健康教育.【期刊名称】《安徽医科大学学报》【年(卷),期】2011(046)007【总页数】2页(P705-706)【关键词】布鲁杆菌病/流行病学;健康教育【作者】刘胜萍【作者单位】安徽医科大学附属教学医院,合肥市第三人民医院,职业病科,合肥,230022;合肥市职业病防治院,合肥,230022,【正文语种】中文【中图分类】R516.7布鲁菌病(简称布病)是由属于布氏菌属的小型革兰氏阴性球菌引起的动物源性人畜共患病-变态反应性疾病,在我国被列为乙类传染病。

我国于20世纪90年代后,布病疫情有回升的趋势,北方局部地区出现疫情暴发和流行[1]。

安徽省是布病的非流行区,近年来随着畜牧养殖业快速发展,安徽省每年都有大量从外地引进的牲畜良种,如果未经有效检疫,可导致传染源的输入,从而可能导致人布病的局部暴发。

2009年5~6月,安徽省某市一乳业公司的部分员工出现发热、乏力、大关节痛(或)和腰背痛、睾丸痛以及头痛、头晕等症状,被确诊为布病。

经流行病学调查和实验室检测,证实为一起布病暴发。

现将调查结果报道如下。

1 材料与方法1.1 病例资料1.1.1 一般资料该公司共有员工38例,其中兽医7例、挤奶员20例、行政勤杂人员11例;男23例、女15例,年龄26~67岁,平均42岁。

1.1.2 临床表现患者临床症状主要为头痛头晕、发热、乏力、大关节痛、腰背痛等,其中大关节痛或腰背痛11例、乏力10例、头痛头晕7例、发热(不规则低热为主)6例。

长沙市一起布鲁氏菌病暴发疫情调查处置报告目的:通过报告一起布鲁氏菌病暴发疫情的调查与处置结果,为我市传染病预防与控制工作中处理类似事件提供借鉴与参考。

材料与方法:对本次布鲁氏菌病疫情的个案流行病学调查资料、环境卫生调查资料、检验结果与调查处理情况进行描述性流行病学分析。

结果:本次布鲁氏菌病疫情波及范围广、流行时间长,共发现病例22例(确诊病例15例,隐性感染者7例),罹患率0.74/万,发病相对集中,有明显的家庭聚集现象;畜间调查采集羊血液样本1106份,牛血液样本156份,布鲁氏菌病血清学检测结果为:羊血液样本阳性34份,牛血液样本阳性0份。

结论:本次布鲁氏菌病暴发疫情传染源为病羊,人群感染方式主要为养殖、屠宰、购买和加工羊肉、间接接触病羊污染物,通过采取综合控制措施,疫情得到有效控制。

标签:布鲁氏菌病;暴发;疫情;调查处置;报告布鲁氏菌病(下简称布病)是由布魯氏杆菌引起的人、畜共患传染病,流行于牧区和半农半牧区的人畜共患传染病,在城市发病不多见。

长沙市自解放以来至2010年前均无此类病例报告[1],2010年9月报道了首起疫情后,近一年多来无布病疫情报告。

2012年5月长沙市某县人民医院报告一例“布病”病例,经疾控部门和畜牧部门共同调查,判断本次疫情为一起布病暴发疫情。

造成疫情的原因为外来病羊输入本地养殖户,引起养殖户饲养羊群患病而导致人感染布病。

现将本次疫情的调查处理情况报告如下。

1 材料与方法1.1 资料来源中国疾病预防控制信息系统网络报告及现场个案调查、环境卫生调查、采样检验及处理结果。

1.2 调查方法1.2.1 流行病学调查采用现场流行病学调查方法,使用统一的个案调查表格,对病例的发病诊疗经过、活动过程、暴露史和动物接触史进行回顾性个案调查。

对主要活动、养殖场所进行详细的现场勘察并对场所有关人员进行流行病学调查。

1.2.2 诊断标准依据卫生部《布鲁氏菌病诊断标准(WS 269-2007)》。

牦牛布鲁氏菌病的防控情况调查牦牛布鲁氏菌病是一种由布鲁氏菌感染引起的传染病,对牦牛养殖业造成了严重的危害。

为了有效防控这种疾病,我进行了一项关于牦牛布鲁氏菌病的防控情况调查。

通过这次调查,我将分析牦牛布鲁氏菌病的流行情况、防控措施的有效性以及存在的问题,并提出相应的建议,以期提高对牦牛布鲁氏菌病的认识,推动疫病防控工作的深入发展。

一、调查方法在进行调查之前,我首先对牦牛布鲁氏菌病的基本情况进行了了解,包括病原体特点、传播途径、临床症状以及对牦牛养殖业的危害等。

然后我选择了牦牛养殖业较为集中的地区进行了调查。

我采用了问卷调查的方式,向养殖户、兽医和相关从业人员等进行了面对面的访谈,并收集了相关的资料进行分析。

我也对牦牛布鲁氏菌病的监测情况进行了调查,包括疫病监测体系、监测方法以及监测结果等。

二、调查结果1. 牦牛布鲁氏菌病的流行情况通过调查发现,牦牛布鲁氏菌病在部分养殖区呈现不同程度的流行情况。

尤其是一些养殖户和养殖场存在着布鲁氏菌感染的情况。

而且由于牦牛散养、交易活跃,容易出现疾病的传播。

一些地区的环境卫生状况较差,也是疾病流行的重要因素之一。

2. 防控措施的有效性在调查中发现,目前对牦牛布鲁氏菌病的防控措施主要包括疫苗接种、兽医检疫、隔离治疗和环境管理等。

在一些养殖场和养殖户采取了这些措施,疾病的流行情况明显得到了控制。

但在一些地区,由于技术水平不高、管理不善等问题,导致防控措施的实施效果并不明显。

3. 存在的问题在调查中发现,牦牛布鲁氏菌病的防控工作存在着一些问题。

首先是监测体系不完善,监测方法落后,导致疾病的流行情况得不到及时有效的监测和控制。

其次是一些养殖户和养殖场对疫病防控的重视程度不够,对防控措施的执行也不到位。

一些地区的兽医服务能力有限,缺乏专业技术和设备,也制约了疫病防控工作的开展。

三、对策建议针对调查结果中存在的问题,我提出了以下对策建议:1. 完善监测体系,提高监测技术水平。

民和县一起人间布病疫情调查处置分析摘要:目的:分析2021年民和县中川乡一起人间布病疫情发生原因并总结防控经验。

方法:通过分析布病流行病学个案调查情况,明确该疫情波及范围和发生原因,开展病例主动搜索,有效防控,控制疫情。

结果:6例感染者均为中川乡村民, 2例来自向阳村,属于同一家庭,呈现一定的家庭聚集性。

本次疫情是由于本土疫情及购入外地隐性感染布病羊引起。

结论:布病防控是一个多部门共同参与的综合性项目,建立卫生、畜牧、工商等多部门协作与配合的联防联控防控机制,才能有效控制布病疫情发生,保障我县人民群众身体健康和畜牧业快速发展。

关键词:布鲁氏菌病;调查处理;控制措施2021年8月民和县中川乡发生一起布病疫情,红崖村和向阳村共出现6例人感染布鲁氏菌病病例。

现将有关情况总结如下:1材料和方法材料来源于民和县一起布病疫情调查处置资料,个案调查按照《全国布病监测方案(2018)》附件“布病病例个案调查表”逐项调查。

布病诊断按照卫生部 WS269-2019《布鲁氏菌病诊断标准》。

2结果2.1基本情况中川乡位于民和县南部,距县城90公里,下辖21个行政村。

向阳村户籍人口723人,常住人口672人,养殖户49户,278人,羊存栏1186只;红崖村户籍人口1926人,常住人口1756人,养殖户129户、526人,羊存栏1712只。

2.2疫情概况首发病例:谢某某,男,42岁,系中川乡向阳村村民,2020年12月母羊出现流产、羔羊死亡等现象,与畜间有密切接触史。

2021年6月24日出现发热、乏力、关节酸痛、多汗等。

2021年8月14日在县疾控中心经血清学初检,RBT (+)。

8月15日对李某某(系谢某某妻子)采集血清送青海省地方病预防控制所检测:谢某某,虎红平板凝集试验阳性、试管凝集试验滴度1:200(++),确定为布病急性期;李某某,虎红平板凝集实验阳性,试管凝集实验滴度1:200(++),诊断为布病急性期。

李某1,男,44岁,中川乡红崖村十社16号,2021年1月从甘肃河州镇购进40只羊,春节后出现流产、死亡等,流产6只羊羔,存栏47只羊,与畜间有密切接触史。

无异常反应。

10月28日,患儿颈部出现皮疹,逐渐增多,到长岛县人民医院就诊。

查体:一般状况良好,发育正常,体温3617e,脉搏80次/min,呼吸25次/min,口唇潮红,口腔无柯氏斑。

咽充血,扁桃体Ò0肿大,可见脓性分泌物。

颈背部见粟粒状丘疹,淡红色,压之褪色,部分干燥脱屑,双侧颈部扪及数个黄豆粒大的淋巴结,触痛,活动可。

血白细胞计数910@109/L,中性0148,淋巴0144。

初步诊断:猩红热?收入院治疗。

入院后给予对症处理,青霉素、黄芪静滴。

入院第2天患儿开始出现低热,体温波动在3714~3718e。

皮疹范围继续扩大,整个躯干部都出现丘疹,面色潮红,出现口周苍白圈。

第4天皮疹减轻,大量脱屑,体温降至正常,扁桃体Ñ0肿大,血白细胞计数610@109/L,心电图、胸透均无异常。

继续上述治疗,于11月7日痊愈出院,出院诊断为猩红热。

皮疹消退后未留色素沉着及瘢痕,随访2个月无异常。

2流行病学调查患儿为足月顺产,平时身体健康,发病前未曾接触过猩红热病人,无外出史,各种疫苗免疫接种史完全,其中麻疹疫苗分别在1997年5月6日和1998年6月6日各接种012ml,以往接种任何一种疫苗均无异常反应。

2003年9月26日接种白破二联制剂也无任何不适。

2003年10月27日与患儿同时接种的同校其他7岁儿童也未出现不良反应。

3讨论猩红热是一种由乙型溶血性链球菌引起的传染病,临床表现为发热、化脓性咽峡炎、皮疹。

该患儿较轻微,基层医院缺乏病原学诊断条件,但根据其临床表现及治疗效果可排除麻疹,临床表现所以临床诊断为猩红热(轻型)。

麻疹减毒活疫苗是一种安全有效的疫苗,禁忌证较少。

在接种当时查体及患儿自诉均无异常,接种第2天即出现皮疹,由此可判断接种时患儿已处于猩红热的潜伏期,该患儿为接种麻疹疫苗偶合猩红热病例。

接种活疫苗后有可能诱发或加重处于潜伏期的某些感染性疾病,今后接种前查体要慎重,详细询问,仔细检查,宁可补种,不可盲种。

一起布鲁氏菌病暴发疫情调查处理报告程志勇;赵贺春【摘要】目的:通过报告一起布鲁氏菌病暴发疫情的调查与处理结果,为在传染病预防与控制工作中处理类似事件提供借鉴与参考.材料与方法:对本次布鲁氏菌病暴发疫情的个案流行病学调查资料、检验结果与调查处理情况进行描述性流行病学分析.结果:本次布鲁氏菌病疫情共发现病例9例,罹患率3.50%.病例分布呈现出一定的家庭聚集性,重点人群血清学检查18人,阳性6人,阳性率33.33%,畜间调查共采羊血液样本58份,牛血液样本12份,布鲁氏菌病血清学检测结果阴性.结论:本次布鲁氏菌病暴发疫情传染源为病羊,传染途径为饲养、屠宰病羊及为病羊接产等接触病羊等行为;通过采取综合控制措施,疫情得到控制.【期刊名称】《继续医学教育》【年(卷),期】2011(025)006【总页数】3页(P29-31)【关键词】布鲁氏菌病;暴发;疫情;调查处理;报告【作者】程志勇;赵贺春【作者单位】吉林市疾病预防控制中心,132001;吉林市疾病预防控制中心,132001【正文语种】中文【中图分类】R181.8+1桦甸市(县级)位于吉林市东南部,自1955年有传染病疫情报告以来,布鲁氏菌病疫情一直处于常年散发状态,且发病率均较低,2008年1月7日,通过疫情检索,发现桦甸市横道河子乡文华村保泉社存在布鲁氏菌病疫情的聚集现象,通过市、县两级疾病预防控制中心的现场调查,发现了更多的确诊病例,并确认为一起布鲁氏菌病疫情暴发事件,现将本次布鲁氏菌病疫情的调查处理情况报告如下。

1 材料与方法1.1 资料来源国家疾病报告系统网络报告及现场个案调查、采样检验及处理结果。

1.2 方法采用描述性流行病学方法进行分析。

1.3 血清学检验标准试管凝集试验(SAT)。

2 结果2.1 一般情况横道河子乡文华村保泉社位于横道河子乡西南部,面积1.5万平方米,总人口257人,以生产玉米、大豆等经济农作物为主。

2.2 人间布鲁氏菌病调查2.2.1 疫情的发现本次布鲁氏菌病暴发事件涉及个案病例9例,首发病例1例,发病日期和确诊日期相对较早,但由于患病后,卖掉羊只,羊只去向不明,本人已离开本地,通过电话进行个案流调。

一起布鲁氏菌病暴发疫情的调查摘要2011年7月29日至8月20日浙江龙游县某养殖场共发生布鲁氏菌病(布病)7例,罹患率为20%(7/35),另有1例布病感染者。

细菌学检测,首发病例血培养出羊种布鲁氏菌3型。

外地未经检疫的山羊大量流入,羊养殖场工作人员缺少有效防护是造成本次暴发疫情流行的主要原因。

2011年7月29日,浙江省第一医院送检1例疑似布鲁氏菌病(布病)病例,浙江省布鲁氏菌病防治中心开展布病虎红凝集试验和试管凝集试验,7月31日报告均呈阳性结果。

流行病学调查发现患者系因清洗、食用羊胎盘发病,患者自述龙游县老家亲属中也有类似症状者。

浙江省布病防治中心判断可能是一起布病局部暴发疫情,立即赶赴疫点,并与地、县级CDC及畜牧局开展了现场调查和处理,现报道如下。

1 基本情况首发布病病例系衢州市龙游县模环乡白露岗村一羊养殖场业主的亲属。

2011年2月10日,该养殖场从山东济南济宁县守信牧业养殖场进购104头波尔山羊进行饲养,当时对方未给予检疫证明,该养殖场也未向当地畜牧局报检。

在饲养和繁殖过程中发现该批羊产羊仔率较低,经常出现死胎、流产,共计流产150多只羔羊。

当地有吃羔羊和胎盘进补的风俗,养殖场主不仅自家食用,也将流产羔羊和胎盘送给亲属食用。

该养殖场现存栏波尔山羊130头,场边还有3头奶牛和2条犬,另有1头本地母山羊与波尔山羊交配怀孕待产。

该养殖场相对较为独立,位于一茶园中央,周边500 m内无村民,养殖场内饮用水为自备井水,羊排泄物统一堆放在养殖场内,作为肥料撒在周边草丛中。

养殖场有职工22人,另有13名场外人员曾清洗或食用流产羔羊和胎盘,同源暴露人员共计35人。

2 流行病学调查对该养殖场22名职工和13名场外接触人员进行流行病学调查和布病实验室检测,并进行随访监测。

结合临床症状,最终确定本起布病暴发疫情共检出7例急性布病病例,罹患率为20%(7/35),另有1名布病感染者。

本起暴发疫情首发病例发生于7月29日,末例病例在8月20日,发病高峰在7月中下旬,发病3例(3/7)。

布鲁氏菌病的流行病学调查及分析目的通过对某市发生的56例布鲁氏菌病确诊病例的流行病学资料和临床特征的分析,总结布鲁氏菌病的流行特点及防治措施,为布鲁氏菌病的科学防治提供理论依据。

方法采取回顾性调查法,对某市2010年8月—2013年12 月收治的56例布鲁氏菌病确诊病例的流行病学资料和临床特征进行了分析,并有针对性的给出防治意见。

结果在56例布鲁氏菌病患者中,男性与女性之比为5.22:1,20~50岁的青壮年发病率最高;养殖户是主要易感染者;牛羊是布鲁氏菌的主要携带者和传染源;患者临床表现复杂多样,但是多伴有发热多汗,其它常见症状有乏力、头晕头痛、腰痛、关节痛、行走障碍等。

结论布鲁氏菌仍然是危害人类和多种动物健康的重要致病菌,由其引起的布鲁氏菌病更是我国面临的重要公共安全问题,充分了解其流行病学特征和临床症状,并且有针对性的给出防治意见,可以有效的防止疫情的发生,降低其危害。

标签:布鲁氏菌病;流行病学;临床表现;防治措施布鲁氏菌病是由革兰氏阴性的胞内寄生菌-布鲁氏菌(Brucella)引起的以感染家畜为主的人类共传染病,属于自然疫源性疾病,据报道每年全世界有将近500000新增人类布鲁氏菌感染病例,是威胁人类健康的重要公共卫生问题[1-2]。

布鲁氏菌可以经消化道(最为常见)、呼吸道、粘膜、皮肤等多种途径,多种方式进行传播,人类主要是通过接触病畜或受其污染的产品,食用消毒不完全的奶制品等途径而感染布鲁氏菌病[3]。

人类感染布鲁氏菌后,主要侵害淋巴系统和生殖系统,临床上表现复杂多样,最常见的为发热乏力、关节炎和睾丸炎等[4-5],由于其病症与常见的某些疾病类似,所以早期误诊率极高,严重影响了治疗患者的最佳时机。

该文对某市2010年8月—2013年12 月收治的56例确诊病例的流行病学资料和临床特征进行了分析,并有针对性的给出防治意见,为布鲁氏菌的临床诊断和科学防控提供有力的科学依据。

1资料与方法1.1一般资料布病患者病例来自2010年8月— 2013年12 月收治的56例布病住院患者。

一起布鲁氏菌病暴发疫情回顾性分析及控制效果评价发表时间:2013-12-10T16:20:05.467Z 来源:《中外健康文摘》2013年第30期供稿作者:乔介虹1 白晔1 刘日宏1 郝爽1 崔远圣2 岑彩凤2 [导读] 对病畜和阳性畜污染的场所、用具、物品进行严格的消毒。

对疫区和周边受威胁的羊只全部进行口服免疫接种。

乔介虹1 白晔1 刘日宏1 郝爽1 崔远圣2 岑彩凤2 田万河3(1内蒙古自治区乌兰察布市地方病防治中心内蒙古乌兰察布 012000)(2内蒙古自治区乌兰察布市兴和县疾控中心内蒙古兴和 013600)(3内蒙古自治区血液中心内蒙古呼和浩特 010070)【中图分类号】R184.6 【文献标识码】A【文章编号】1672-5085(2013)30-0172-02【摘要】目的评价兴和县城关镇杨二城夭村布鲁氏菌病暴发点疫情处理措施及实施效果,分析和探讨控制布鲁氏菌病暴发疫情的有效控制方法。

方法按照布鲁氏菌病诊断标准及疫区处理原则(GB15988—1995)进行布鲁氏菌病流行病学调查与疫区处理,并对该村人间布鲁氏菌病疫情进行连续3年的常规监测[1]。

结果 2010年通过人间布鲁氏菌病疫情专项调查判定该村疫情为暴发流行以来,当年该村累计确诊新发布鲁氏菌病12例,通过综合性布病防控措施的实施,及时对疫情进行了处理,经2011年—2013年常规监测,该村无新增病例发生,证明防控措施取得明显实效,疫情得到有效控制。

结论政府部门重视,卫生主管部门严格落实防控措施,加强防控知识的宣传教育工作,一定能够迅速遏止布病的发生与流行。

【关键词】布鲁氏菌病暴发流行疫情监测布鲁氏菌病(以下简称布病)是由布氏菌侵入机体引起的人兽共患的传染—变态反应性疾病,是《中华人民共和国传染病防治法》规定报告的乙类传染病。

人患此病常因误诊误治而转成慢性,反复发作长期不愈[2]。

1. 基本情况1.1兴和县城关镇杨二成夭村位于县城东南方,全村常住人口120人,养羊户占全村总户数的75以上。

中国初级卫生保健2020年11月第34卷第11期(总第419期)布鲁氏菌病(简称布病)是由布鲁氏杆菌侵入机体引起的人畜共患传染性变态反应性疾病,为《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病。

据估算,每年全国因布病造成的经济损失逾100亿元[1],布病已成为危害我国人群健康及社会发展的重要疾病。

非畜牧业的南方地区对布病防疫意识薄弱,在引种、运输过程中不严格执行检疫制度,造成传染源的输入与输出,从而引起布病疫情[2]。

2018年5月17日,某市某医院报告1例布病确诊病例,经流调发现此次疫情涉及非法处理羊内脏工作坊,抽血检测从业及密接者实验室检测结果显示阳性,共发现2例布病确诊病例和9例隐性感染者。

为明确此次疫情流行范围和发生原因,现将疫情处置情况进行分析。

1资料与方法1.1资料来源病例资料来源于某市某医院病例资料、中国疾病预防控制信息系统病例资料;现场调查资料来源于某市、县疾病预防控制中心联合调查组现场流行病学调查资料和实验室检测资料。

1.2诊断标准诊断标准为WS269-2007《布鲁氏菌病诊断标准》、2012年版《布鲁氏菌病诊疗指南(试行)》和2018年版《全国布鲁氏菌病监测工作方案》。

1.3病例搜索按照诊断标准,通过“中国疾病预防控制信息系统”进行网络直报;搜索附近当地医院、诊所和卫生院开展布病血清学筛查,对从业人员及密接者进行抽一起因加工动物内脏引起的布鲁氏菌病聚集性疫情分析*龚丽文①,吴景文①,谌苏燕②,朱红卫②摘要目的调查一起由加工动物内脏导致的布鲁氏菌病聚集性疫情,为布鲁氏菌病预防与控制提供借鉴。

方法通过对医院、村庄进行主动搜索,检索医疗机构上报的传染病报告信息管理系统等方式获得该区的人间布鲁氏菌病病例,采取现场查看、当面访谈和电话调查的方式开展病例个案调查,同时完成病例标本实验室检测。

结果本起布病疫情共报告2例确诊病例和9例隐性感染者。

虎红平板凝集实验、试管凝集实验(SAT)均为阳性。