水文地质学实验项目

- 格式:doc

- 大小:561.00 KB

- 文档页数:10

工程地质及水文地质实验报告一、引言工程地质和水文地质是研究地质现象与工程问题相互关系的重要学科。

本实验旨在通过实地考察和实验室分析,深入了解地质条件对工程建设和水资源管理的影响。

本报告将详细介绍实验的目的、方法、结果和结论。

二、实验目的本次实验的目的是通过对工程地质和水文地质的研究,探讨地质条件对工程建设和水资源管理的影响。

具体目标包括:1.了解地质构造对工程建设的影响;2.研究地下水对地下工程的影响;3.分析地质条件对水资源管理的影响。

三、实验方法实验采用了实地考察和实验室分析相结合的方法,具体步骤如下:1.实地考察:选择了几个具有代表性的地点进行实地考察,包括山区、平原和沿海地区,以了解不同地质条件下的工程和水文地质特点。

2.采集样本:在实地考察中采集了地质样本和水样,用于后续的实验室分析。

3.实验室分析:对采集的地质样本进行地质力学性质测试,分析地下水的特性和含量,以及水质的相关指标。

四、实验结果通过实地考察和实验室分析,我们得到了以下结果:1.地质构造对工程建设有重要影响:在山区地质条件复杂,存在地震和滑坡等自然灾害的情况下,工程建设需要更加谨慎和精确的设计。

2.地下水对地下工程有重要影响:地下水位的变化会对地下结构物的稳定性产生影响,需要采取相应的防护措施。

3.地质条件对水资源管理有重要影响:地下水的含量和水质会受到地质条件的制约,需要根据地质特点合理开发和管理水资源。

五、结论通过本次实验,我们深入了解了工程地质和水文地质的重要性及其与工程建设和水资源管理的关系。

地质条件对工程建设和水资源管理都有重要影响,需要在实际工程和管理中加以考虑和应用。

六、致谢在本次实验中,我们得到了许多帮助和支持。

特此致谢实验指导老师和实验室的工作人员对我们的指导和帮助。

七、参考文献本实验报告所涉及的理论和数据来源,均在参考文献中列出,以供读者进一步深入学习和研究。

以上是本次工程地质及水文地质实验的报告,通过实地考察和实验室分析,我们对地质条件对工程建设和水资源管理的影响有了深入的了解。

第1篇一、实践背景随着我国经济的快速发展,工程建设规模不断扩大,工程水文地质条件对工程建设的影响日益凸显。

工程水文地质学作为一门综合性学科,对于保障工程建设的安全、经济、环保具有重要意义。

本次实践报告以某大型水利工程为例,对工程水文地质条件进行实地调查、分析和评价。

二、实践目的1. 了解工程水文地质学的基本原理和方法;2. 掌握野外调查、室内试验和数据分析的基本技能;3. 培养实际工程问题分析、解决的能力;4. 为今后从事相关工作奠定基础。

三、实践内容1. 工程概况某大型水利工程位于我国南方某省,主要包括水库、大坝、泄洪闸、引水渠等建筑物。

水库正常蓄水位为200m,总库容为10亿立方米,工程总投资约100亿元。

2. 野外调查(1)水文调查通过实地观测,记录了水库上下游水位、流量、降雨量等水文参数。

同时,对水库周边的地下水文条件进行了调查,包括地下水位、水质、径流等。

(2)地质调查采用地质勘探方法,对工程区域进行了地质勘察。

主要内容包括:1)地层岩性:工程区域地层主要为第四系松散沉积层,局部存在基岩;2)地质构造:工程区域地质构造简单,未发现断层、褶皱等不良地质现象;3)水文地质条件:工程区域地下水类型主要为孔隙水,富水性较好。

3. 室内试验与分析(1)水文试验对采集的水样进行了水质分析,包括pH值、溶解氧、重金属离子等指标。

同时,对水库上下游的水位、流量等数据进行统计分析,评估水库的水文条件。

(2)地质试验对采集的土样进行了颗粒分析、渗透试验等,以了解土体的工程性质。

4. 评价与建议(1)水文条件评价根据水文试验结果,水库上下游水质良好,符合国家标准。

水库水文条件基本稳定,有利于工程建设的顺利进行。

(2)地质条件评价根据地质试验结果,工程区域土体工程性质较好,适合进行工程建设。

但需注意,部分区域存在地下水位较高的情况,可能对工程建设造成影响。

(3)建议1)加强水库上下游水质监测,确保水库水质稳定;2)对地下水位较高的区域进行排水处理,降低地下水位;3)在工程建设过程中,密切关注地质条件变化,确保工程安全。

第1篇一、前言水文地质学是一门研究地下水的形成、分布、运动和利用的科学。

为了深入了解水文地质学的基本原理和应用,我们组织了一次水文地质学实践课程。

本次实践课程旨在通过实地考察和实验操作,使学生掌握水文地质学的基本知识和技能,提高学生的实际操作能力。

以下是本次实践报告的主要内容。

二、实践目的1. 了解水文地质学的基本原理和概念;2. 掌握地下水调查和勘探的方法;3. 学会水文地质实验的基本操作;4. 提高学生解决实际问题的能力。

三、实践内容1. 实地考察(1)考察地点:某市郊地区(2)考察目的:了解该地区地下水的分布、水质和水量等情况。

(3)考察内容:1)调查该地区地质构造和地层分布;2)了解该地区水文地质条件;3)调查该地区地下水类型、水质和水量;4)分析该地区地下水资源的开发利用现状。

2. 水文地质实验(1)实验目的:通过实验了解地下水的水文地质参数,如渗透系数、给水度等。

(2)实验内容:1)野外采样:采集地下水样品,进行水质分析;2)室内实验:进行渗透实验,测定渗透系数;3)计算地下水的水文地质参数。

四、实践过程1. 实地考察阶段(1)分组:将学生分为若干小组,每组由一名指导教师负责。

(2)考察前准备:了解考察地点的地理、地质、水文等情况,制定考察计划。

(3)实地考察:按照考察计划,分组进行实地考察,记录地质、水文、水质等数据。

2. 水文地质实验阶段(1)实验前准备:了解实验原理,熟悉实验仪器和操作步骤。

(2)实验操作:按照实验步骤进行实验,确保实验数据准确。

(3)数据处理:对实验数据进行整理和分析,得出水文地质参数。

五、实践结果与分析1. 实地考察结果通过实地考察,我们了解到该地区地质构造复杂,地层分布不均,地下水类型多样。

该地区地下水主要为松散岩类孔隙水,水质较好,水量较丰富。

但在部分地区,由于人类活动的影响,地下水受到一定程度的污染。

2. 水文地质实验结果通过实验,我们得到以下水文地质参数:(1)渗透系数:0.5~1.0m/d;(2)给水度:0.05~0.1;(3)地下水矿化度:500~1000mg/L。

水文地质学实验指导书福州大学环境与资源学院刘思红编2012年5月目录实验一测定岩土的水理性质 (1)实验二观测岩土中毛细水的上升高度 (4)实验三达西渗流实验 (8)实验四绕坝渗流演示实验 (16)实验一测定岩土的水理性质一、实验目的松散岩土中的地下水主要是以结合水、毛细水和重力水的形式存在。

结合水是由于松散岩土的颗粒表面均带有电荷,水分子又有偶极体,由于静电吸引,颗粒表面具有吸附水分子的能力,这部分被吸附的水就被称为结合水,由于颗粒表面的吸引力大于水分子自身的重力,此部分水束缚于颗粒表面,不能在自身重力影响下运动。

毛细水是由于液体表面张力作用而存在于岩土细小孔隙或颗粒之间间隙中的水,前者称为孔角毛细水,后者称为触点毛细水,这部分水由于毛细力的作用,也不能在自身重力作用下运动。

重力水是指距离岩土颗粒较远,存在于岩土较大孔隙中的水,这部份水自身重力对它的影响大于岩土颗粒表面对它的吸引力,同时也大于毛细力的吸引力,能在自身重力影响下能够自由运动。

井、泉取用的地下水都属重力水,是水文地质研究的主要对象。

测定岩土的容水度、持水度、给水度是水文地质专业重要的工作内容之一。

1.容水度(n)容水度是指岩石完全饱水时所能容纳的最大的水体积与岩石总体积的比值,可用小数或百分数表示,一般说来容水度在数值上与孔隙度(裂隙率、岩溶率)相当。

但是对与具有膨胀性的粘土,充水后体积扩大,容水度大于孔隙度。

2.给水度(μ)若使地下水面下降,则下降范围内饱水岩土中的水,将因重力作用而下移并部分地从原先赋存的空隙中释出,把地下水位下降一个单位深度,从地下水位延伸到地表面的单位水平面积岩石柱体,在重力作用下释出的水(重力水)的体积称给水度(岩石完全饱水后在重力作用下释出的水的体积与岩石总体积的比值称给水度)。

3.持水度(s)地下水位下降时,一部分水(毛细水、结合水)由于毛细力和分子力的作用而仍然反抗重力保持于空隙中,地下水位下降一个单位深度,单位水平面积岩石柱体中反抗重力而保持于岩石空隙中的水量,称作持水度。

《水文地质学》实验一松散岩石容水度、给水度和持水度的测定实验类型:综合实验学时:2 实验要求:必修一、实验目的1、认识空隙中水的存在形式,加深理解松散岩石容水度、给水度、持水度、孔隙度的概念及相互关系。

2、掌握给水度仪的使用方法。

二、实验内容实验测出样砂的容水度、给水度,通过计算得出持水度。

三、仪器设备给水度仪、试样筒、量筒、滴定管、水槽、管夹四、所需耗材沙子自来水擦水纸五、实验原理、方法和手段将试样装入给水度仪的试样筒中,自下而上充水,达到饱和后,在重力作用下,一部分水从孔隙中流出,另一部分保留在孔隙中,测得给进和退出的水量及试样的体积,以求出容水度、给水度、持水度。

先测出试样筒的容积即为装入试样筒中试样的体积(V干试样),再测出试样饱水时所用水的体积(从滴定管读数视差) ,称为进水量。

最后在重力的作用下测出给出水的体积(V给水),则为给水量;则试样所保持的水体积(V持水)为:V持水=V饱水― V给水据此, 就可求出相应的容水度、给水度、持水度。

容水度%=(进水量/试样体积)ⅹ100%给水度%=(给水量/试样体积)ⅹ100%持水度%=[(进水量―给水量)/试样体积 ]ⅹ100%六、实验步骤1、饱和透水石及底部漏斗充水将试样筒从开关C处卸下,以底部漏斗向上,倒置水槽中,并从底部管中吸气,使透水石完全饱和(不在冒气泡),并使底部漏斗完全充水,关闭b,在水中倒转试样筒,并保留半筒水放回支架上。

将滴定管充水,同时打开a、b,连接管子,关闭b,倒去试样筒中的水。

2、测定透水石的负压值打开a、b,缓慢降低滴定管,同时注意观察滴定管液面,当液面停止不同,接着突然上升时,液面到透水石底部的高差,即为该透水石的负压值。

3、测定试样筒容积重复步骤1,试样筒盛水与筒口平齐,然后将水倒入量筒,记下水的体积,重复测量三次,求其平均值。

4、装样用干布将试样筒内壁擦干(注意不要接触透水石),将试样分次少量倒入,同时拍打试样筒,以保证试样均匀密实,装样至与筒中平齐为止。

水文地质学实验大纲及实验指导书《水文地质学》实验教学大纲实验一孔隙与水一、实验课程目的与任务1.加深理解松散岩石的孔隙度、给水度和持水度的概念。

2.熟练掌握实验室测定孔隙度、给水度和持水度的方法。

二、实验课程内容、要求及学时安排1.熟悉给水度仪并对仪器进行标定。

2.测定三种松散岩石试样的孔隙度、给水度和持水度。

学时安排:2学时。

三、实验课程考核完成实验报告,确定实验成绩。

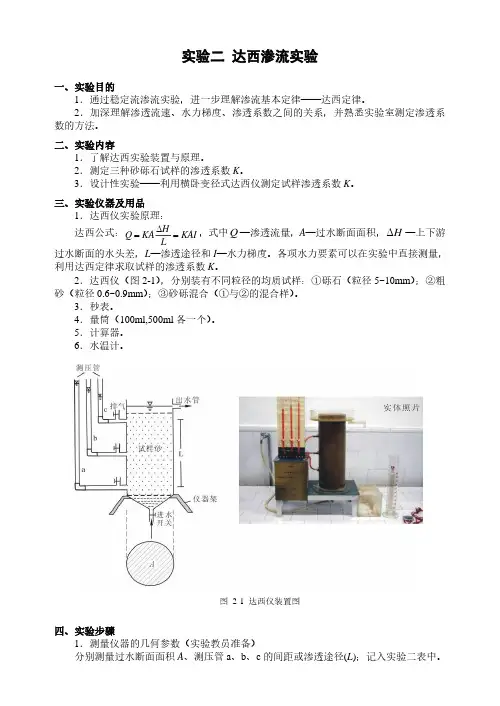

四、主要参考资料教材:《水文地质学基础》章至洁等,中国矿业大学出版社实验指导书:《水文地质学基础实验讲义》实验二达西渗流实验一、实验课程目的与任务1.通过稳定流条件下的渗流实验,进一步理解渗流基本定律——达西定律。

2.加深理解渗流速度、水力梯度、渗透系数之间的关系,并熟悉实验室测定渗透系数的方法。

二、实验课程内容、要求及学时安排1.了解达西实验装置。

2.根据达西公式: Q = KωΔH/ L = K Iω,测定不同试样的渗透系数K 。

式中:Q——渗透流量;ω——过水断面面积;ΔH ——上下游过水断面的水头差;L ——渗透途径; I ——水力梯度。

学时安排:2学时。

三、实验课程考核完成实验报告,确定实验成绩。

教材:《水文地质学基础》章至洁等,中国矿业大学出版社实验指导书:《水文地质学基础实验指导书讲义》实验三潜水模拟演示一、实验课程目的与任务1.熟悉与潜水有关的基本概念,增强对潜水补给、径流和排泄的感性认识。

2.加深对流网概念的理解,培养综合分析问题的能力。

二、实验课程内容、要求及学时安排1.观察地表径流。

2.确定潜水面形状。

3.分析地下水分水岭的移动。

4.演示不同条件下的潜水流网。

学时安排:2学时。

三、实验课程考核完成实验报告,确定实验成绩。

四、主要参考资料教材:《水文地质学基础》章至洁等,中国矿业大学出版社实验指导书:《水文地质学基础实验讲义》实验四承压水模拟演示一、实验课程目的与任务1.熟悉与承压水有关的基本概念,增强对承压水的补给、排泄和径流的感性认识。

实验一孔隙与水一、实验目的1.加深理解松散岩土的孔隙度、给水度和持水度的概念。

2.掌握实验室测定砂土样孔隙度、给水度和持水度的方法。

二、实验内容1.熟悉给水度仪的结构并了解仪器的工作原理。

2.测定三种松散岩土试样的孔隙度、给水度和持水度。

三、实验仪器和用品1.给水度仪(图1-1)。

2.水箱与大号吸耳球,用以抽吸给水度仪底部漏斗的气体。

3.水杯、量筒(100ml)和胶头滴管。

4.天然松散岩土试样:砾石(粒径为5~10mm,大小均匀,磨圆好);砂(粒径为0.45mm~0.6mm);砂砾混合样(把上述砂样完全充填于砾石样的孔隙中得到的一种新试样)。

四、实验原理与准备1.透水石与底部漏斗简介透水石是用一定直径的砂质颗粒均匀胶结成的多孔板。

透水石的负压值是指在实验过程中靠近试样的一侧,在气、液、固三相介质界面上,形成弯液面后产生的附加表面压强(-P)。

给水度仪的底部漏斗是连接供水装置与试样筒的中间部件,实验过程中要保持完全饱水状态,实验前需要事先排气充水。

2.标定透水石的负压值(-P)饱和透水石并使试样筒底部漏斗充满水(最好用去气水,即通过加热或蒸馏的方法去掉水中部分气体后的水)。

打开a、b开关,缓慢降低A滴定管(滴定管液面低于透水石底面),同时注意观测其液面的变化。

当A滴定管液面突然上升时,立刻关闭b开关。

此时滴定管液面到透水石底面的高度就是透水石的负压值。

反复测定几次,选其中最小数值(绝对值)作为实验仪器所采用的负压值。

3.标定试样筒的容积(V)将试样筒装满水,用量筒或滴定管测出所装水的体积即为试样筒的容积。

(以上准备由实验教师或同学在实验课前做好。

)图1-1 给水度仪装置图图1-2 退水时给水度仪安置/退水示意图五、实验步骤1.连接:将试样筒与滴定管装满水,同时打开a、b两开关,保持两管口朝上并在两管口同时流水的情况下连接塑料管。

关闭a、b开关,倒去试样筒中剩余的水。

2.检查:试样筒与滴定管连接之后,检查仪器底部漏斗是否有气泡,如有气泡,应参照实验室准备工作中第2点第一步进行排气,然后重复实验步骤第1步(连接)。

实验六多源汇地下水流系统设计与演示一.实验目的1.通过砂箱物理模拟直观再现托特理论的多级次地下水流动系统---局部、中间、区域的水流系统;2.通过调整降雨量大小,模拟不同降雨入渗补给强度对地下水流动系统发育模式的影响;3.通过均质砂箱和非均质砂箱多级水流系统的模拟演示,分析介质场渗透性对水流系统发育模式的影响。

二.仪器介绍多级水流系统演示仪主要包含潜水砂箱、降水系统、河流排泄系统、示踪点、测压点、测压板1.潜水砂箱主体装的是石英砂,模拟砂粒介质,可以是均质含水层,也可以是非均质含水层;2.降水系统:砂箱补给源为3个独立的降水装置,从右到左为三段补给源。

每个降水装置的进水口都与蠕动泵相连,可以独立并精确的控制降雨量大小;3. 河流排泄系统:砂箱有三个低洼河谷,构成可能的势汇,三个河谷从右往左依次降低,河流的流量可以用量筒和秒表测量;4.流线示踪系统:砂箱正面上方有一排示踪点,示踪点外面套有红色中空橡皮头,以便注入红色墨水,可以示踪地下水流线;5.水位观测系统:砂箱背面有多排测压点,连接测压板,可以测定砂箱中不同测压点的水头值。

三、实验步骤1. 熟悉地下水流系统模拟演示仪的结构及功能。

2. 观察均匀介质中的地下水流系统。

1号砂箱为均匀介质,通过调节蠕动泵转速,使得降雨强度中等,砂箱中出现三级地下水流系统。

水位稳定以后,根据示踪流线和测压点水位,在图6-1中绘制流网图。

测量各个蠕动泵的转速,砂箱各个排泄点的流量,并记录在表6-1中。

减小蠕动泵转速,减小降雨强度,向简单水流系统转变(局部、区域两级水流系统),分析降水对地下水流系统发育模式的影响。

3. 观察层状非均质介质中的地下水流系统。

在2号砂箱进行中等强度的降水,水位稳定以后,根据示踪流线和测压点水位,在图6-2中绘制流网图。

测量各个蠕动泵的转速,砂箱各个排泄点的流量,并记录在表6-1中。

与1号砂箱中等降水强度下的水流系统进行对比,分析介质渗透性对地下水流系统发育模式的影响。

自选实验砂土中水的毛细运动一、实验目的了解包气带中毛细水的赋存与运动特征。

二、实验内容1.观测、比较不同粒径砂样的毛细上升速度。

2.观测、比较不同粒径砂样的毛细上升高度。

3.观测砂柱毛细水带的运动。

4.选择性实验——利用提供的实验用品进行入渗和毛细现象观测。

三、实验仪器及用品1.观测砂土中水的毛细上升速度装置(图3-1)。

2.观测砂土饱和毛细水运移的装置(图3-2)。

图3-1 观测砂土中水的毛细上升速度装置图图3-2 观测砂土饱和毛细水运移的装置图3.底部包铜丝网的玻璃管(长度50cm)数根,管上标有刻度。

4.砂样:(1)粗砂粒径0.6~0.9mm(2)细砂粒径0.25~0.45mm5.时钟、秒表。

6.底部包铜丝网的长、短有机玻璃管各一根,如图3-2(长管长20~40cm,短管长5~8cm)。

7.量杯(25mL)。

8.放大镜。

9.卡尺。

10.干布。

11.水箱(高度大于40cm)。

12.内盛颜色水的塑料杯。

13.人造砾石和白石英砂(粒径2.0~4.0mm,0.25~0.45mm)。

14.不同长度(5~10cm)的有机玻璃管2~3根。

15.直径1~2cm的玻璃珠。

16.不同直径的毛细玻璃管数根。

四、实验项目与步骤甲观测砂土中水的毛细上升速度1.装样选择一种砂样,均匀密实地装入玻璃管内。

2.观测毛细上升速度将装有试样的玻璃管放入水槽内的透水石上,使玻璃管的下端紧贴水面(图3-1),同时起动秒表。

迅速准确地记录对应不同毛细上升高度的时间(表格实验三甲)。

初期每上升lcm观测一次时间;2分钟后每上升0.5cm观测一次时间。

也可记录对应不同时刻的毛细上升高度。

总之,初期观测频率应尽可能密,后期适当变疏。

注意:进行此步骤时,小组成员应配合好。

3.重复步骤1和2,做另外两种不同粒径的试样。

乙毛细饱和带水分运移实验1.测量短管的容积V1及长管的长度,记入表格实验三乙。

2.装样分别把同一种砂样均匀密实地装入长管和短管中,并使砂样与管口平齐。

水文地质学实验报告-中国地质大学土柱给水度实验操作原理说明+实验数据自选实验土柱给水度实验均质(或层状土)理论给水度的求取方法一、实验目的1.根据给水度的定义与影响因素,自行设计方案求取均质土理论给水度。

2.进一步理解影响给水度测试的主要因素,掌握求取土层给水度的实验方法。

二、实验内容1.选择一种砂样,求取均质或层状土层理论给水度。

2.研究均质土层包气带负压与含水量的关系。

三、实验仪器与用品1.实验一所用的给水度仪、试验样品和相关用品。

2.土柱给水度仪(图1-3)。

3.不同粒径的砂样。

四、土柱给水度仪简介本仪器主体结构包括有机玻璃试样柱、可升降的供水/排水装置以及测压板。

试样柱上设有多个多孔陶土头测压点及一般的测压点,测压点与测压板相连,可以连续测定土层从饱水的正压到非饱和负压水头,从而了解土层负压变化及其对给水度的影响。

通过升降装置调节供水/排水装置(溢水箱)水位,控制试样柱中的水位;通过溢水箱水位变化的快慢控制试样柱水位下降速度,从而求取不同埋深或不同水位下降速度下的土层给水度。

图1-3 土柱给水度仪装置图五、基本要求(参考实验演示步骤)1.自行设计实验方案,包括设计土层结构、初始水位埋深、退水速度等,实验前写出详细实验方案。

2.根据实验方案设计实验记录表格,表格设计要求直观、内容齐全、有利于计算分析。

3.根据设计方案自己动手装样与实验,详细记录实验步骤、数据和现象。

4.实验报告:实验目的、内容与步骤、主要现象与结果分析。

六、思考题1.试样给水度仪和土柱给水度仪的测试结果有何差异?为什么?2.根据实验结果总结土层给水度的影响因素有哪些?附实验测试结果表:表1:土柱给水度仪测定细砂土层在(潜水)水位分步下降时的释水量。

表2:土柱给水度仪测定粗砂土层在(潜水)水位分步下降时的释水量。

备注:(1)水位深度是指土柱(潜水)水位的埋深,每两个埋深数值为水位分步下降高度。

(2)实验数据为《水文地质学基础》MOOC开课小组提供。

一、前言水文地质学是研究地下水的分布、运动、形成和改造规律的科学。

为了更好地理解和掌握水文地质学的基本理论和方法,提高实践操作能力,我们进行了水文地质学基础实训。

本次实训主要围绕地下水的水文地质条件、地下水运动规律、地下水化学特征等内容展开,通过实地考察、实验操作和数据分析,加深对水文地质学知识的理解和应用。

二、实训目的1. 了解地下水的基本概念、分布和运动规律;2. 掌握水文地质调查和勘探的基本方法;3. 学会地下水化学特征的观测和分析;4. 培养团队合作精神和实践操作能力。

三、实训内容1. 实地考察(1)实习地点:某地区(2)实习任务:观察地形地貌、植被覆盖、水文地质条件等,了解地下水分布、运动和补给情况。

(3)实习过程:实习小组按照预定路线,实地考察地形地貌、植被覆盖、水文地质条件等。

在考察过程中,记录地形地貌、水文地质特征、地下水位、泉水出露点等数据。

2. 地下水运动规律实验(1)实验目的:通过实验,了解地下水运动规律,掌握地下水渗流的基本原理。

(2)实验仪器:渗流仪、地下水采样器、量筒等。

(3)实验步骤:① 在实验场地布置渗流仪,设置实验装置;② 通过地下水采样器采集地下水样品;③ 将地下水样品倒入渗流仪,记录地下水运动过程中的渗流速度、渗透系数等数据;④ 分析实验数据,总结地下水运动规律。

3. 地下水化学特征实验(1)实验目的:通过实验,了解地下水化学特征,掌握地下水化学分析的基本方法。

(2)实验仪器:电导率仪、pH计、离子色谱仪等。

(3)实验步骤:① 使用电导率仪、pH计等仪器,测量地下水样品的电导率、pH值等化学参数;② 使用离子色谱仪,分析地下水样品中的离子成分;③ 分析实验数据,总结地下水化学特征。

四、实训成果与分析1. 地下水分布和运动规律根据实地考察和实验数据,该地区地下水主要受地形地貌、植被覆盖、水文地质条件等因素影响。

地下水主要补给来源为大气降水,通过土壤层、岩石层等介质向下渗透,形成地下水流动。

⽔⽂地质学实验报告-中国地质⼤学承压⽔模拟演⽰操作原理说明+实验数据实验五承压⽔模拟演⽰⼀、实验⽬的1.熟悉承压⽔有关的基本概念。

2.增强对承压⽔的补给、排泄和径流的感性认识。

3.练习运⽤达西定律的基本观点分析讨论⽔⽂地质问题。

⼆、实验内容1.分析讨论承压含⽔层补给与排泄的关系。

2.承压⽔开采时流⽹的变化。

3.观测天然条件下泉流量的衰减曲线。

三、实验仪器和⽤品1.承压⽔演⽰仪(如图5-1)。

该仪器的主要组成部分的功能如下:(1)含⽔层:⽤均质⽯英砂模拟。

(2)隔⽔层:⽤隔⽔有机板模拟。

(3)断层泉:承压含⽔层主要通过泉排泄,在泉⽔排出⼝,⽤秒表和量筒测流量。

(4)模拟井(虚线部分为滤⽔部分):中间b井和开关连通,通过开关可以控制b井的抽(注)⽔。

(5)模拟河⽔位变动:承压含⽔层接受河流补给,通过调整稳⽔箱(升降阀)的⾼度控制补给承压含⽔层的河⽔⽔位。

(6)底板测压点:隔⽔底板安装测压点,测压点与测压管架连接,可以测得任⼀测压点的测压⽔头。

图5-1 承压⽔演⽰仪装置实体图2.秒表。

3.量筒:500ml、50ml、25ml各⼀个。

4.直尺(50cm)。

5.计算器等。

6.蠕动泵(⽤于模拟抽⽔)。

四、实验步骤1.熟悉承压⽔演⽰仪的装置与功能。

2.测绘测压⽔位线抬⾼稳⽔箱,使河⽔保持较⾼⽔位,以补给含⽔层,待测压⽔位稳定后,分别测定河⽔、a、b、c三井和泉的⽔位,在实验五剖⾯图上绘制承压含⽔层的测压⽔位线。

分析⾃补给区到排泄区⽔⼒梯度有何变化?为什么会出现这些变化?3.测绘平均⽔⼒梯度与泉流量关系曲线测定步骤2的泉流量、河⽔位(H1),泉点⽔位(H8),计算平均⽔⼒梯度(I),记⼊实验五表。

分两次降低稳⽔箱,调整河⽔位(但仍保持河⽔能补给含⽔层)。

待测压⽔位稳定后,测定各点⽔头、计算平均⽔⼒梯度,同时测定相应的泉流量,记⼊实验五表。

4.b井抽⽔,测定泉流量及b井抽⽔量为了保证b井抽⽔后,仍能测到各井⽔位,抽⽔前应抬⾼河⽔位(即抬⾼稳⽔箱)。

《水文地质学》实验一松散岩石容水度、给水度和持水度的测定实验类型:综合实验学时:2 实验要求:必修一、实验目的1、认识空隙中水的存在形式,加深理解松散岩石容水度、给水度、持水度、孔隙度的概念及相互关系。

2、掌握给水度仪的使用方法。

二、实验内容实验测出样砂的容水度、给水度,通过计算得出持水度。

三、仪器设备给水度仪、试样筒、量筒、滴定管、水槽、管夹四、所需耗材沙子自来水擦水纸五、实验原理、方法和手段将试样装入给水度仪的试样筒中,自下而上充水,达到饱和后,在重力作用下,一部分水从孔隙中流出,另一部分保留在孔隙中,测得给进和退出的水量及试样的体积,以求出容水度、给水度、持水度。

先测出试样筒的容积即为装入试样筒中试样的体积(V干试样),再测出试样饱水时所用水的体积(从滴定管读数视差) ,称为进水量。

最后在重力的作用下测出给出水的体积(V给水),则为给水量;则试样所保持的水体积(V持水)为:V持水=V饱水― V给水据此, 就可求出相应的容水度、给水度、持水度。

容水度%=(进水量/试样体积)ⅹ100%给水度%=(给水量/试样体积)ⅹ100%持水度%=[(进水量―给水量)/试样体积 ]ⅹ100%六、实验步骤1、饱和透水石及底部漏斗充水将试样筒从开关C处卸下,以底部漏斗向上,倒置水槽中,并从底部管中吸气,使透水石完全饱和(不在冒气泡),并使底部漏斗完全充水,关闭b,在水中倒转试样筒,并保留半筒水放回支架上。

将滴定管充水,同时打开a、b,连接管子,关闭b,倒去试样筒中的水。

2、测定透水石的负压值打开a、b,缓慢降低滴定管,同时注意观察滴定管液面,当液面停止不同,接着突然上升时,液面到透水石底部的高差,即为该透水石的负压值。

3、测定试样筒容积重复步骤1,试样筒盛水与筒口平齐,然后将水倒入量筒,记下水的体积,重复测量三次,求其平均值。

4、装样用干布将试样筒内壁擦干(注意不要接触透水石),将试样分次少量倒入,同时拍打试样筒,以保证试样均匀密实,装样至与筒中平齐为止。

5、测定进水量将滴定管充水至零刻度,然后抬高滴定管,使其液面高于试样筒口,打开a、b,用开关a控制进水速度,使试样逐渐饱水。

(注意,若进水速度过快,则孔隙中的气体不易排出)。

当试样表面看到液面时,立即关闭a,记下滴定管液面刻度。

6、测定退水量降低滴定管,使滴定管液面与透水石底部高差比透水石的负压值小5厘米。

打开b,控制其缓慢退水,当滴定管液面稳定时(2分钟内退水不足1毫升),关闭a、b,记下滴定管液面刻度。

7、换试样,重复步骤4~6。

七、实验结果处理1、认真填写实验数据及计算结果。

表1-1和表1-2。

1、充水结束底部漏斗不可留气泡,固定后保证透水石面水平2、装样前擦干试样筒时不可接触饱和过的透水石。

3、滴定管充水要缓慢,否则空隙中的气体不易排出。

九、预习与思考题1、从试样中退出的水是什么形式的水,退水结束后,试样中保留的是什么形式的水?2、能否得出该样的空隙度?实验二 达西渗流实验实验类型:综合 实验学时:2 实验要求:必修一、实验目的1、 测量样砂的渗透系数k 值,掌握特定介质渗透系数的测量技术。

2、通过测量透过砂土的渗流流量和水头损失的关系,来验证达西定律。

二、实验内容通过测渗流筒两测点间的压差,求出流量、流速和渗透系数。

三、仪器设备本实验装置图如图所示。

1、恒压水箱2、进水阀3、输水管4、进水管5、试验筒6、试验砂7、下过滤网8、下稳水室9、放空阀 10、水质过滤器 11、蓄水箱 12、水泵 13、排气嘴14、上稳水室 15、上过滤网 16、溢流管 17、出水阀 18、排气嘴 19、U 型差压计四、所需耗材样砂、自来水五、实验原理、方法和手段液体在孔隙介质中流动时,由于粘滞性作用将产生能量损失。

达西(Henri Darcy )在1852—1855年间通过实验,总结出渗流能量损失与渗流速度成一次方的线性规律,后人称为达西定律。

由于渗流流速很小,故流速水头可以忽略不计。

因此总水头H 可用测管水头h 来表示,水头损失h w 可用测管水头差来表示,则水力坡度J 可用测管水头坡度来表示: w 12h h h hJ l l l-∆===式中:l 为两个测量管孔之间距离;h 1与h 2为两个侧压孔的测管水头。

达西通过大量实验,得到圆筒断面积A 和水力坡度J 成正比,并和土壤的透水性能有关,所建立基本关系式如下:wh kkJ l==vV q kAJ =式中 v —— 渗流断面平均流速;k —— 土质透水性能的综合系数,称为渗透系数;V q —— 渗流量;A —— 圆桶断面面积; h w —— 水头损失; l —— 测孔间距。

当实验中的渗流区为一圆柱形的均质砂体时,属于均匀渗流,可以认为各点的流动状态是相同的,任一点的渗流流速u 等于断面平均渗流流速,因此达西定律也可以表示为:u kJ =上式表明,渗流的水力坡度,即单位距离上的水头损失与渗流流速的一次方成正比,因此称为渗流线性定律。

六、实验步骤1、准备 熟悉实验装置各部分结构特征、作用性能,认识装砂圆筒内砂的种类,记录圆桶直径D 、测压孔间距l 等常数。

下一步,若实验从新装干砂开始则转入步骤2,若仪器已装砂充水则转入步骤4。

2、安装试验砂 将干燥的试验砂分层装入筒内,每层2 ~ 3 cm ,每加一层,用压砂杆适当压实,装砂量以高出上测压点6 ~ 7 cm 为宜。

装砂完毕,在实验砂上部加装过滤网15及玻璃球。

最后在试验筒上部装接恒压水箱1,并在两法兰盘之间衬垫两面涂抹凡士林的橡皮垫,注意拧紧螺丝以防漏气漏水。

3、 新装干砂加水 旋开试验桶顶部排气嘴13及进水阀2,关闭出水阀17、放空阀9,开启水泵对恒压水箱1供水,恒压水箱1中的水通过进水管4进入下稳水室8,如若进水管4中存在气柱,可挤压其软管予以排除。

继续进水,待水慢慢浸透装砂圆筒内全部砂体,并且使上稳水室完全充水之后,旋紧排气嘴13及进水阀2,待接上测压计,并排气后即可试验。

4、测压架排气 待试验筒内加水完成之后,把测压架顶部排气嘴旋开,用吸气球放在排气嘴抽吸气体排除连通管与测压管内气体,使测压管保持一半空气段,并及时旋紧气嘴。

关闭出水阀17,静置数分钟,检查两测压管水位是否与装砂圆筒内的水面齐平,如不齐平,说明仪器有集气或漏气。

需检查原因或重新排气。

5、开启进水阀2、出水阀17,待出水流量恒定后,用重量法或体积法测量流量;测读U 型差压计水位差。

6、调节出水阀17,改变流量,重复实验过程5,再次测量。

7、试验结束,关闭进水阀门2、出水阀17,如果短期内做该实验,为便于下次试验开启,关闭进水阀2、出水阀17、排气嘴13、放空阀9,(防止试验筒内进气)再关闭水泵。

如果长期不做该实验,可将出水阀17、放空阀9(在水箱内)开启,关闭水泵,水体由放空阀9流回蓄水箱。

七、实验注意事项1、 实验中不允许气体渗入砂土中。

若在实验中,下稳水室8中有气体滞留,应关闭出水阀17,打开排气嘴18,排除气体。

2、 实验停泵后,再次启动时,应使上水箱水位淹没进水口后,方可打开进水阀2。

否则,气体将进入进水管。

若进水管4进气,应予排除,方法是:在上水箱正常溢流情况下,关阀9、17,开启阀13、2,将洗耳球充满水后,通过阀13口向上压力水箱加压注水,则可使进水管倒流排气。

八、实验结果处理1. 记录有关常数。

砂土名称:测点间距l = cm 砂筒直径 d = cm 2. 记录及计算(见表2-1)1当砂桶的试验段滞留大量气泡后,对实验结果的渗流系数k有何影响?2 绘制V-J曲线图实验三潜水模拟演示一、实验目的1.熟悉与潜水有关的基本概念,理解潜水与潜水含水层的基本要素。

2.增强对潜水补给、径流和排泄的感性认识。

3.加深对流网、潜水流动系统概念的理解,培养综合分析问题的能力。

二、实验内容1.观察降水与降水入渗过程。

2.确定潜水面形状。

3.分析地下水分水岭的移动。

4.演示不同条件下的潜水流网。

三、实验仪器及用品1.潜水演示仪(图2-1)。

该仪器的主要组成部分及功能介绍如下:(1)槽体:内盛均质砂,模拟含水层。

(2)降雨器:模拟降雨,可人为控制雨量大小及降雨的分布。

(3)模拟井:两个完整井和两个非完整井分别装在仪器的正面(A面)和背面(B面),均可人为对任一井进行抽(注)水模拟,也可联合抽(注)水。

(4)模拟集水廊道:可人为控制集水廊道的排水。

(5)测压点:与测压管架上的测压管连通,可以测定任一测压点的测压水头;注入示踪剂可以演示流线。

(6)测压管架。

(7)稳水箱:用于稳定河水位。

图2-1 潜水演示仪装置实体图2.示踪剂:选用红墨水演示流线。

3.直尺(50cm)和计算器等。

四、实验步骤1.熟悉潜水演示仪的结构及功能。

2.降水入渗与地表径流的演示。

打开降雨开关,人为调节降雨强度。

保持两河较低水位排水。

认真观察降水与降水入渗过程、地表径流产生情况。

分析讨论:(1)降雨强度与入渗、地表径流的关系。

(2)地形与地表径流的关系。

3.观测有入渗条件的潜水面形状如图2-2所示,潜水含水层中,等势线上各点的水头都相等,即B、C、D各点测压水位分别与潜水面上M、N、O各点的测压水位相等。

由此可以按以下具体步骤确定潜水面形状。

(1)中等强度降雨,保持两河同等低水位排水,待水位稳定后测定井水位和河水位,并按比例表示在实验二A剖面图上。

(2)在河与分水岭之间选择3~5个测压点,注入示踪剂,观察流线特征,分析流网分布规律,在A剖面图上画出流线和等势线。

(3)选择3~5个测压点与测压管连接(注意连接时不要进气),测定测压水位,按比例表示在A 剖面图上。

自各测压点测压水位顶点作水平线交各测压点所在的等势线(各交点均在潜水位线上)。

结合井水位和河水位以及各平行线与等势线的交点,在A剖面图上描绘潜水位线。

图 2-2 潜水含水层中等势线任一点水头示意图(测压管涂黑部分为对应点的测压高度)4.观测地下分水岭的偏移中等强度均匀降雨,保持两河等值低水位排水,观察地下分水岭位置。

抬高一侧河水位,即抬高一侧的稳水箱。

观察地下分水岭向什么方向移动。

试分析为什么分水岭会发生移动?能否稳定?停止降雨,地下分水岭又将如何变化?认真观察停止降雨后地下分水岭变化过程。

五、实验成果1.根据步骤3绘制实验二A剖面流网图。

实验二潜水模拟演示(A剖面)2、思考题:河流附近河水位下方的水位要比河水位高,为什么?3、抬高右侧河水位,分水岭会如何偏移?河间地块流网会如何变化?实验四土的毛细水上升高度测定实验类型:验证实验学时:2 实验要求:必修一、实验目的(毛细上升高度是指水在松散岩石孔隙中毛细力的作用,以一定速度上升的最大高度。

毛细上升高度对研究非饱和带水的运动、大气将水入渗滞留量、水均衡计算以及铁路路基的稳定性、土壤沼泽化、盐渍化的研究等方面都有重要意义。