第四纪地层划分

- 格式:ppt

- 大小:3.66 MB

- 文档页数:80

第四纪地层分期方案

及其演化

第四纪地层分期方案按地层中微体古生物和现生物的时空分布特征,

将第四纪以两次大规模冰消期和一次较小规模冰消期为标志,划分为全新

世(Holocene)、更新世(Pleistocene)及上新世(Pliocene)3个阶段,以及黄淮海古近系(Miocene)和旧近系(Oligocene)、新近系(Eocene)及白垩系(Cretaceous)4个系。

其中更新世、上新世、黄淮

海古近系又细划出区阶。

第四纪地层分期方案始于地质学家莱西林(1790),其认为第四纪共

有4个阶段:新统(Neogene)、比新统(Mesogene)、旧统(Paleogene)和白垩系(Cretaceous)。

然而,莱西林的理论只是一种假设,并未得到

实质性的论证。

而后的学者又针对现在的地质记录和微体古生物的研究,

分别以更新期(Pleistocene)、上新期(Pliocene)、黄淮海古近系(Miocene)、旧近系(Oligocene)、新近系(Eocene)和白垩系(Cretaceous)作为分期标准,重新划定了地层分期方案。

第四纪地层分期方案演化极其复杂,近年来,学者们持续对第四纪地

层分期方案进行改进,根据现有的微体古生物和气候变化特征,将更新期

分为全更新世(Pleistocene)、晚更新世(Upper Pleistocene)、中更

新世(Middle Pleistocene)和早更新世(Lower Pleistocene)4个期,以及将上新期(Pliocene)分为上新期早。

第四纪地层划分的原则和方法第四纪,这个名字听起来就像是个神秘的魔法词,实际上它是地球历史上的一个重要阶段,时间跨度可是有近260万年呢!就像在时光机里穿梭,走过的每一步都是记录着地球的故事。

那么,咱们今天就来聊聊,第四纪的地层划分到底是怎么回事,有啥原则和方法,听起来就让人忍不住想一探究竟,对吧?1. 第四纪的基本概念1.1 定义与时间框架首先,第四纪的定义就是地球历史的一个阶段,涵盖了更新世和全新世。

更新世大约从260万年前开始,一直到大约1.2万年前,而全新世则从那时一直延续到现在。

说白了,第四纪就像是地质历史上的“最近”一段,跟我们有着密切的关系。

想想你身边的一切,都是在这个时期形成的,真是神奇吧!1.2 重要性与研究意义而且,这个时期的研究可是相当重要的。

通过研究第四纪的地层,科学家们能了解到古气候的变化、动植物的演化、以及人类的起源与发展。

感觉就像是在读一本厚厚的历史书,每一页都充满了惊喜和秘密。

谁知道古代的冰河是怎样形成的,早期人类又是如何生存的呢?2. 地层划分的原则2.1 地层的基本原则那么,划分第四纪地层的原则有哪些呢?首先,地层划分就像切蛋糕,得有层次感。

科学家们通常根据岩石的特征、化石的存在以及地层的成因来进行划分。

这就好比你在点一份丰盛的晚餐,菜单上的每道菜都各有特色,缺一不可。

具体来说,化石是个好东西,它们能帮助我们了解那个时期的生物,是不是很棒?2.2 时序与对比原则其次,时序原则也很重要。

这个原则就是强调不同地区地层的对比,看看它们之间有什么联系。

比如说,北极和南极的冰层可以用来比对气候变化,看看全球的脉搏如何跳动。

就像朋友们聚在一起聊八卦,有些话题在不同圈子里反复出现,能引发共鸣,这样才能更好地理解第四纪的故事。

3. 划分的方法3.1 化石记录与古环境接下来,我们再来看看具体的方法。

第一个方法就是利用化石记录。

化石就像是大自然给我们留下的信物,通过分析这些信物,科学家们能够了解那个时期的古环境。

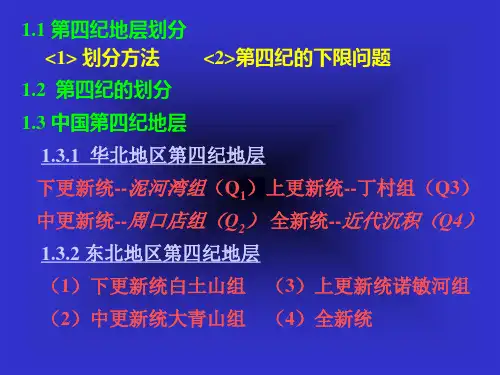

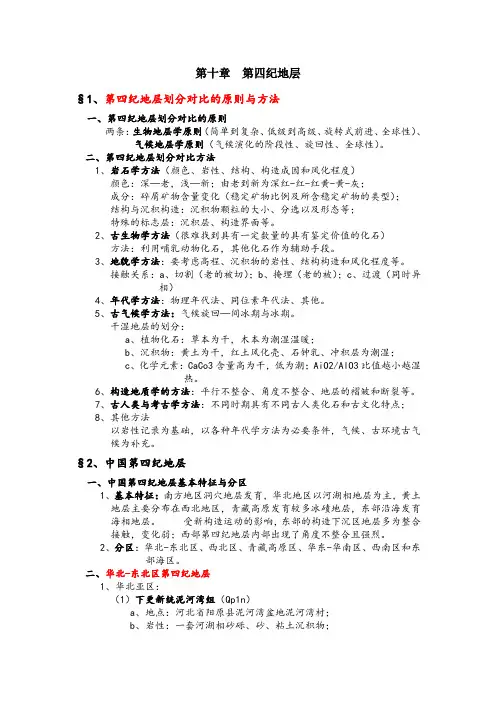

第十章第四纪地层§1、第四纪地层划分对比的原则与方法一、第四纪地层划分对比的原则两条:生物地层学原则(简单到复杂、低级到高级、旋转式前进、全球性)、气候地层学原则(气候演化的阶段性、旋回性、全球性)。

二、第四纪地层划分对比方法1、岩石学方法(颜色、岩性、结构、构造成因和风化程度)颜色:深—老,浅—新;由老到新为深红-红-红黄-黄-灰;成分:碎屑矿物含量变化(稳定矿物比例及所含稳定矿物的类型);结构与沉积构造:沉积物颗粒的大小、分选以及形态等;特殊的标志层:沉积层、构造界面等。

2、古生物学方法(很难找到具有一定数量的具有鉴定价值的化石)方法:利用哺乳动物化石,其他化石作为辅助手段。

3、地貌学方法:要考虑高程、沉积物的岩性、结构构造和风化程度等。

接触关系:a、切割(老的被切);b、掩埋(老的被);c、过渡(同时异相)4、年代学方法:物理年代法、同位素年代法、其他。

5、古气候学方法:气候旋回—间冰期与冰期。

干湿地层的划分:a、植物化石:草本为干,木本为潮湿温暖;b、沉积物:黄土为干,红土风化壳、石钟乳、冲积层为潮湿;c、化学元素:CaCo3含量高为干,低为潮;AiO2/AlO3比值越小越湿热。

6、构造地质学的方法:平行不整合、角度不整合、地层的褶皱和断裂等。

7、古人类与考古学方法:不同时期具有不同古人类化石和古文化特点;8、其他方法以岩性记录为基础,以各种年代学方法为必要条件,气候、古环境古气候为补充。

§2、中国第四纪地层一、中国第四纪地层基本特征与分区1、基本特征:南方地区洞穴地层发育,华北地区以河湖相地层为主,黄土地层主要分布在西北地区,青藏高原发育较多冰碛地层,东部沿海发育海相地层。

受新构造运动的影响,东部的构造下沉区地层多为整合接触,变化弱;西部第四纪地层内部出现了角度不整合且强烈。

2、分区:华北-东北区、西北区、青藏高原区、华东-华南区、西南区和东部海区。

二、华北-东北区第四纪地层1、华北亚区:(1)下更新统泥河湾组(Qp1n)a、地点:河北省阳原县泥河湾盆地泥河湾村;b、岩性:一套河湖相砂砾、砂、粘土沉积物;c、哺乳动物群:泥河湾动物群(长鼻三趾马、真马动物群);d、时代:Qp1,早更新世。

中国古近纪岩石地层划分和对比中国古近纪岩石地层划分和对比

中国古近纪岩石地层的划分和对比是地层学的重要内容。

根据地质时期的划分,古近纪指的是第四纪(2.58亿—11.7万年 B.P),它属于新生代中晚期地质时期,是当今活动地层学最重要的时期,由此划分出的地层现今在许多地方仍然保存着,其年代有现代、更新、全新、甲子地层四个等级,四个等级依次向上发育。

以全新世地层为例,主要有晚全新世(2.58—0.012亿年B.P)、早全新世(0.012—11.7万年B.P)两个时期,以甲子地层的话,主要有晚、早甲子两期,即1.81—1.23亿年;1.23—0.8亿年。

按照传统的地层分层方法,在各个地质时

期的地层中,晚(全新、甲子)的部分地层可以细分下去,而早(全新、甲子)的部分地层一般是模糊的。

古近纪岩石地层的划分和对比通常以地层结构和岩性作为识别依据,如古近纪

浊积岩中可以识别出碎碎屑岩,碎屑钙质岩,碳酸盐岩等,浊积岩中也可以识别出河三角洲、浅海、湖相及潮坪的沉积地层。

同时,还可以通过看岩石的状态来比较形成地层和演化过程,如颗粒状、层状、变质、岩石浆流及构造等。

总之,中国古近纪岩石地层的划分和对比是地质学重要内容,其划分是建立在

地层结构和岩性基础上的,而对比则是对比形成地层和演化过程以及看岩石的状态,可以说是地质研究的重要方法。

通过此类研究,可以更加清楚的了解当今地质发展状况,有助于科学的判断和油气资源的勘查。

第四纪地层划分方法嘿,咱今儿个就来聊聊这第四纪地层划分方法。

你说这地层啊,就像是地球这本大书里的一页页纸张,记录着岁月的故事呢。

咱先说说古地磁法吧。

这就好比是地球的“指纹”,通过对地层中磁性物质的研究,能发现地球磁场的变化规律,从而划分出不同的时期。

你想想,是不是挺神奇的?就好像我们通过一个人的指纹就能认出他一样。

还有气候地层学方法呢。

气候就像个爱变脸的小孩子,一会儿冷一会儿热的。

而地层就像是它的“日记”,把这些气候变化都给记录下来了。

通过研究地层中的沉积物、化石啥的,就能知道当时的气候情况,进而划分地层啦。

这就好像我们根据天气的变化来判断季节一样,简单易懂吧?再来说说生物地层学方法。

那些古老的生物啊,就像是地层中的“明星”,它们的出现和消失都有着特定的时间和顺序。

咱就可以根据这些生物的特征来划分地层,就跟根据明星的代表作来记住他们一样。

比如说某种化石只在某个特定时期出现,那发现了这种化石,不就知道是那个时期的地层了嘛。

同位素测年法也不能少啊。

这就像是给地层贴上了“时间标签”,通过对一些元素的同位素进行分析,就能准确知道地层的年龄。

这可厉害了,就好像我们有了一个能精确知道时间的钟表一样。

还有地貌地层学方法呢。

你看那山川河流、平原峡谷,它们可都是地层的“好伙伴”。

通过研究地貌的形成和演变,也能帮助我们划分地层。

这就像我们通过一个人的穿着打扮和行为举止来判断他的性格一样。

这些方法各有各的用处,就像我们家里的各种工具一样,有的用来砍,有的用来切,有的用来钻。

它们相互配合,才能把第四纪地层划分得更清楚、更准确。

咱在研究第四纪地层划分的时候,可不能马虎啊。

就像医生看病一样,得仔细诊断,才能对症下药。

要是弄错了,那可就闹笑话啦。

而且,这可不是一件简单的事儿,需要我们有耐心、有细心,还得有专业知识。

总之呢,第四纪地层划分方法是我们了解地球历史的重要途径。

通过这些方法,我们能更好地认识地球的过去,也能更好地预测未来。

第四纪地层的划分主要依据沉积物的岩石性质及地质年龄。

第四纪沉积物分布极广,除岩石裸露的陡峻山坡外,全球几乎到处被第四纪沉积物覆盖。

第四纪沉积物形成较晚,大多未胶结,保存比较完整。

第四纪沉积主要有冰川沉积、河流沉积、湖相沉积、风成沉积、洞穴沉积和海相沉积等。

其次为冰水沉积、残积、坡积、洪积、生物沉积和火山沉积等。

第四纪覆盖物是指第四纪元沉积下来的东西。

第四纪沉积富集了各种砂矿、盐湖化学沉积、泥炭和少量褐煤。

世界上一些重要的稀有金属多来自滨海和河流沉积中的第四纪砂矿,如沙金矿、钴镍铬砂矿、锡钨砂矿、金刚石砂矿等。

中国盐湖中锂和硼的蕴藏量居世界首位。

没有第四系覆盖物,应该是第四纪覆盖物。

第四纪(Quaternary period)是地球历史的最新阶段,始于距今175万年。

第四纪包括更新世和全新世两个阶段,二者的分界以地球上最近一次冰期结束、气候转暖为标志,大约在距今1万年前后。

第四纪生物界的面貌已很接近于现代。

哺乳动物的进化在此阶段最为明显,而人类的出现与进化则更是第四纪最重要的事件之一。

哺乳动物在第四纪期间的进化主要表现在属种而不是大的类别更新上。

第四纪前一阶段——更新世早期哺乳类仍以偶蹄类、长鼻类与新食肉类等的繁盛、发展为特征,与第三纪的区别在于出现了真象、真马、真牛。

更新世晚期哺乳动物的一些类别和不少属种相继衰亡或灭绝。

到了第四纪的后一阶段——全新世,哺乳动物的面貌已和现代基本一致。

大量的化石资料证明人类是由古猿进化而来的。

古猿与最早的人之间的根本区别在于人能制造工具,特别是制造石器。

从制造工具开始的劳动使人类根本区别于其它一切动物,劳动创造了人类。

另一个主要特点是人能直立行走。

从古猿开始向人的方向发展的时间,一般认为至少在1000?万年以前。

第四纪的海生无脊椎动物仍以双壳类、腹足类、小型有孔虫、六射珊瑚等占主要地位。

陆生无脊椎动物仍以双壳类、腹足类、介形类为主。

其它脊椎动物中真骨鱼类和鸟类继续繁盛,两栖类和爬行类变化不大。

地层系统分类单位地层是指地球表面以下的一定深度范围内,具有一定规律性和时代性的岩石层序。

地层系统分类单位是对地层进行划分和组织的基本单位,它根据岩石层序的特征和时代性等因素对地层进行分类,以便于研究和理解地球的演化历史。

下面将按照地质年代从古到今的顺序,分别介绍地层系统分类单位。

一、前寒武纪地层系统分类单位1. 古元古代地层系统:古元古代地层系统是地质年代的最早阶段,包括地球表面以下约4600万年的岩石层序。

其主要地层包括太古宙、和田群、冈底斯地层和江山期地层等。

2. 寒武纪地层系统:寒武纪地层系统是距今约541-485.4万年的地质年代,也是生命多样性迅速发展的时期。

其主要地层有新元古代地层、震旦纪地层、寒武系地层和寒武纪地层等。

1. 奥陶纪地层系统:奥陶纪地层系统是古生代的第三个地质年代,距今约485.4-443.8万年。

奥陶纪地层包括下奥陶统、中奥陶统和上奥陶统三个地层单元。

2. 志留纪地层系统:志留纪地层系统是古生代的第四个地质年代,距今约443.8-419.2万年。

志留纪地层包括下志留统、中志留统和上志留统三个地层单元。

3. 泥盆纪地层系统:泥盆纪地层系统是古生代的第五个地质年代,距今约419.2-358.9万年。

泥盆纪地层包括下泥盆统、中泥盆统和上泥盆统三个地层单元。

4. 石炭纪地层系统:石炭纪地层系统是古生代的第六个地质年代,距今约358.9-298.9万年。

石炭纪地层包括下石炭统、中石炭统和上石炭统三个地层单元。

5. 二叠纪地层系统:二叠纪地层系统是古生代的最后一个地质年代,距今约298.9-251.9万年。

二叠纪地层包括早二叠世、中二叠世和晚二叠世三个地层单元。

三、中生代地层系统分类单位1. 三叠纪地层系统:三叠纪地层系统是中生代的第一个地质年代,距今约251.9-201.3万年。

三叠纪地层包括早三叠世、中三叠世和晚三叠世三个地层单元。

2. 侏罗纪地层系统:侏罗纪地层系统是中生代的第二个地质年代,距今约201.3-145.0万年。

北京后沙峪凹陷的第四纪地层划分与构造演化

北京后沙峪凹陷位于华北地区,是中国北方地区最重要的油气田之一。

该凹陷形成于晚中生代以来的构造演化过程中,其第四纪地层划分与构造演化如下:

第四纪地层划分

后沙峪凹陷的第四纪地质时代沉积层主要为晚更新世至全新世的黄土层、粘土层、砂质砾石层、沙砾层等。

其中,粘土层和砂质砾石层相对分布较广,分别发育于凹陷东南与西北部。

构造演化

后沙峪凹陷位于华北地区的北部,是华北地区中同时期反向花岗岩隆起-俯冲构造区的一部分。

凹陷呈基本南北向的锥形结构,受东北向及东南向两个方向的受力,物理地震破裂和微观断裂普遍存在。

自第三纪晚期以来,凹陷地块受到区域性挤压和走滑双重作用,沿两侧存在相对的变形和错动。

在第四纪地层的沉积过程中,凹陷的沉积中心位于凹陷的北部和东南部,沉积物以岩浆-岩浆碎屑为主,岩浆熔体由经过熔融-熔结的后期华北岩体流入,形成短周期沉积层。

同时,南侧沟谷发育出大量砂岩、上覆黏土和黄土土壤,与凹陷的发育密切相关。

总体来说,后沙峪凹陷的第四纪地层划分与构造演化研究,不仅对该区域油气勘探开发产生重要影响,更为深入探究中国北方地区的地质演化提供了深刻的见解。