曹树基大槐树的故事及明初大移民

- 格式:doc

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:6

大槐树移民研究报告作文在历史的长河中,有一段波澜壮阔的移民故事,那便是大槐树移民。

这并非是一段简单的人口迁徙,而是饱含着无数家庭的悲欢离合,承载着深厚的文化传承和历史记忆。

话说在元末明初,由于战乱频繁、自然灾害等诸多因素,中原地区人口锐减,土地荒芜,经济凋敝。

而此时的山西,却因为相对的稳定和富饶,人口较为密集。

为了恢复中原地区的经济和社会秩序,明朝政府便决定从山西大规模移民到中原等地。

在山西洪洞县的那棵大槐树下,成为了移民们出发前最后的集结地。

这棵大槐树,树干粗壮,枝叶繁茂,它见证了无数家庭的离别和泪水。

当时的场景,那叫一个热闹又悲伤。

一家老小,带着简单的行囊,眼神中充满了对未知的恐惧和迷茫。

孩子们紧紧拉着父母的衣角,不知道即将面临什么样的生活。

老人们则是一脸的凝重,心中满是对故土的不舍。

有一户人家,姓李。

当家的叫李老汉,他和老伴儿带着三个儿子、两个儿媳还有一群孙子孙女。

李老汉蹲在大槐树下,吧嗒吧嗒地抽着旱烟,眉头紧锁。

老伴儿在一旁抹着眼泪,嘴里不停地念叨着:“这一走,不知道啥时候才能回来,咱的根可就在这儿啊。

”三个儿子站在一旁,也是沉默不语。

大儿子心里想着,到了新的地方,能不能种出好庄稼,养活一家人;二儿子担心着老父母的身体,怕路途遥远,经不起折腾;小儿子则对未来充满了好奇,同时也有些害怕。

出发的日子终于到了,官兵们催促着人们上路。

李老汉一家一步三回头,望着那棵大槐树,仿佛要把它深深地印在脑海里。

一路上,风餐露宿,艰辛无比。

有时候遇到下雨天,道路泥泞,走得异常艰难。

孩子们走累了,哭着喊着要抱抱,大人们只能咬咬牙,背着孩子继续前行。

到了新的地方,一切都要从头开始。

李老汉带着儿子们开垦荒地,搭建房屋。

起初,因为不熟悉当地的土壤和气候,种的庄稼收成并不好。

但这一家人没有气馁,他们向当地的百姓请教,慢慢地摸索出了适合的种植方法。

经过几年的努力,日子总算渐渐好了起来。

他们盖起了新的房子,娶了新媳妇,添了新丁。

大槐树的传说:人们如何记忆历史?寻根洪洞大槐树,是中国北方对于“我来自哪里”这个问题最为人耳熟能详的答案,然而何以如此?为什么是洪洞,为什么是大槐树,而不是其他,成为人们魂牵梦绕的地方?对于历史学、人类学学者而言,又能由此得到怎样的启示?赵世瑜教授在他的名作《祖先记忆、家园象征与族群历史》中,对此做出了精彩的探索。

如果去追寻大槐树传说的人口迁移背景的话,我们是去探索移民史意义上的真实;如果去追寻该传说产生和流传背景的话,我们就是去探索心态史意义上的真实。

人们对于自身历史的记忆不仅是一种社会的建构,而且是出于他们面临具体的生活境遇时的需求。

当这种历史记忆成为一种社会记忆的时候,他们必须为此创造出可以共享的资源,获得形成社会记忆的契机。

传说显然是民众记忆历史的工具之一,对于那些没有通过文字记忆历史的能力和权力的人来说,就更是如此。

但由于传说往往经历了许多世代,因此不断叠加了不同时代讲述者记忆的历史,它也就成为一种“长时段”的历史文本。

前文所举的大槐树迁民起源的传说,其主要内容是讲胡大海复仇的故事。

胡大海、常遇春,甚至明成祖朱棣,都是历史上的真实人物,他们的生平事迹也都与华北有直接的联系,但传说所借用的历史也就到此为止了,剩下的情节虽然主要围绕他们展开,但都不是为了讲山西移民的问题。

故事大都以“复仇”为母题,有的故事带上一个大雁带箭远飞,使朱元璋的限制失效的情节;有的故事带上“聪明反被聪明误”的教训性情节;有的故事带上人兽婚的情节,由此出发,自然引出复仇的主要情节。

这些成分都带有鲜明的民间性和虚构性,就一般情况来说,传说到此已经具备了相当的完整性,没有必要与大槐树移民发生直接联系。

在以明初为背景的传说中,《刘伯温建北京城》的故事里有这样的情节:为了选择北京城址,刘伯温请徐达向北射上一箭,箭落在哪儿,就在哪儿修建京城。

徐达在南京殿外向北方射了一箭,一直射到北京的南苑,这里的八家财主害怕自己的土地、房产被占,又转手向北射去,射到后来的后门桥,于是便以此为中心建造北京城。

大槐树移民

大槐树移民与明初的靖难之役有关。

朱元璋死后,皇孙朱允坟登基,就是建文帝。

建文帝为加强中央集权,决定削藩,却惹恼了他的叔叔燕王朱棣,他打着“清难”的旗号,在北京发难,率军向南京攻打。

燕王与建文帝在河北、山东、河南、江苏等地展开了大战。

经过长达四年的战争,终于攻克南京,燕王登基做了皇帝,就是明成祖。

由于长期的战乱,造成江北地区“千里无人烟”的局面。

当时燕土的军队都头戴红巾,百姓称之为“红虫”,于是民间就有了“红虫”吃人的传说。

“红虫”把人都吃光了,明成祖即位后,便下令从洪洞大槐树移民到河南、山东、河北、安徽、浙江一带开荒种田,发展农业生产。

可以说,明初把大规模移民作为建国后恢复中原地区经济的一项基本政策,确实取得了很好的效果,它对于恢复农业生产,发展经济,实现社会安定,巩固封建统治起到了很大的作用,但同时也给被移民者带来了巨大的痛苦。

大槐树传说大槐树传说“问我故乡在何处,山西洪洞大槐树。

祖先故居叫什么,大槐树下老鸹窝”。

自明朝以来,这首民谣就一直在我国各地民间尤其是黄河下游地区广泛流传,甚至在海外华人、华侨群体中也时常可以听到。

洪洞县大槐树之所以成了中华儿女魂牵梦绕的精神寄托,是因为它承载着先人对故土家园的依恋和顾盼。

同时,民谣中又分明流露出发生在明朝初年那场大规模移民运动中的血泪情别。

一亿人的故乡中国古代的移民活动自史前时期起,就一直不断地进行着,其中既有自发的,也有被迫的;既有经济方面的原因,也有政治、军事方面的原因。

明朝初年的移民活动自明太祖朱元璋起,经建文帝、明成祖,历时五十余年,规模之大、范围之广,史所罕见。

当时的移民可分为以经济为主的移民和以政治、军事为主的移民。

以政治、军事为宗旨的移民活动,主要指明朝初年朱元璋强迁苏、松、嘉、湖地区的富户于其龙兴之地濠州和龙居之地南京,以及明军攻克大都后,为加强该地的军事实力,将山西或山后地区大量的民户迁徙至居庸关以南和北平地区。

明成祖迁都北京后,为尽快使新迁之都北平繁荣起来,又将江南地区大量的富户和工商业者强行迁至北平。

明朝初年,以发展经济、稳定社会为宗旨的经济移民活动,则以山西的大槐树移民规模最大、涉及范围最广、计划性也最强。

这种移民活动,从洪武二年开始,一直持续到永乐末年,规模较大的移民活动前后共计十八次之多,移民总人口超过百万人,迁民地区涉及今天的十八个省市的五百余县市。

历史上次数众多、规模不等的移民活动,为后人留下了程度不同的文化遗产。

史前时期的民族大迁徙,为中华民族留下了同宗共祖的民族认同感;西周初年的殖民性移民活动,有力地促进了西周社会的稳定和经济的发展,为中华民族的形成奠定了初步的基础;两晋南北朝时期,北方少数民族的大量内迁,促进了当时民族融合的进一步发展,构成了中华民族发展史上十分重要的一环。

但综观历史上曾经发生的历次移民活动,没有任何一次能比明朝初年的那次大规模的移民活动在中华民族的心目中留下的烙印更深刻。

洪洞县大槐树下的迁民史实洪洞县大槐树下的迁民史实snk20070位粉丝1楼明朝时在洪洞城北二华里的贾村有一座广济寺,寺院宏大。

寺旁有一棵“树身数围,阴遮数亩”的汉槐,车马大道从树阴下通过。

汾过滩上的老鹳在树上构窝筑巢,星罗棋布,甚为壮观。

洪洞大槐树迁民并非只迁洪洞人,洪洞大槐树是山西迁民的聚集地。

明代初年,山西省辖五府、三直隶州、十六散州、七十九县。

史书记载的明初移民主要有平阳府辖二十九县,潞(lù)安府辖六县,汾州府辖三县,泽州辖四县,沁州辖二县,辽州辖二县。

这些地区共有五十一县,而平阳府就辖二十八县。

因当时的洪洞凭借古驿道,北通幽燕,东连齐鲁,南达秦蜀,西抵河陇(lǒng),加之广济寺院落宽阔,易于官府设局驻员,集结移民。

于是,大槐树旁的驿站,便成了大移民的派遣站和出发地。

大槐树移民伊始,明政府颁布告示于三晋:“不愿迁徙者,到洪洞广济寺大槐树下集合,限三天赶到。

愿迁徙者可在家等候。

”消息不胫(jìng)而走,晋北、晋中、晋南的人拖家带口,携儿挈(qiè)女簇拥而来,三日之内,大槐树下集结了十万之众。

这时,大批官兵蜂拥而至,把手无寸铁的百姓围了个严严实实,官府人员宣布:“大明皇帝敕(chì)命,凡来大槐树下者,一律迁走!”说罢,官兵恶狠狠地先将青壮年,强行登记,强发凭照,一家一户,背手而捆,绳绳相拴,数十万百姓在刀逼棒喝下,吞声饮恨,踏上了迁徙的路途。

据说后来的几次大的移民中,官府也是采取了强迫的办法。

另一传说是,明朝初年山西洪洞县人满为患,也正闹饥荒。

粮食吃光了,可是竟没一个饿死,全托福一棵老槐树了。

老槐树有七八搂粗,枝繁叶茂,远看像一把大伞矗立在地。

一到秋天远远近近的人们,每天成群结队来到老槐树下拾槐角豆。

山西洪洞大槐树移民故事山西洪洞大槐树移民故事:大槐树,这座常青古树,见证了山西洪洞移民故事的轶事和传奇。

它是洪洞县的标志性景观,也是当地移民心灵的寄托。

洪洞县位于中国山西省,素有“中国移民第一县”之称。

大槐树的移民故事与洪洞县的发展息息相关。

上世纪50年代初,随着国家经济发展的需要,洪洞县开始了大规模的土地整理和移民计划。

当时的洪洞县面临着山区环境恶劣、土地贫瘠、农业产出差等问题。

为了改善农民的生活条件,政府决定采取移民的方式,将贫困地区的农民迁移到富饶的平原地带,使他们能够脱离贫困,实现自己的梦想。

在移民过程中,大槐树扮演了重要的角色。

为了鼓励农民参与移民计划,政府组织了大规模的宣传活动,其中,大槐树成为了宣传的象征。

当时的电影、电视剧中常常出现大槐树的身影,歌曲中也流行着歌词“大槐树下美人歌”。

这些宣传手段激励了许多农民参与到移民计划中。

大槐树移民故事的精髓在于,它不仅是一棵古老的树木,更是人们梦想的象征。

农民们希望能够像这棵大槐树一样,扎根于新的土地上,茁壮成长,迎接美好的未来。

如今,洪洞县已经完成了大规模的移民计划,取得了显著的成绩。

大槐树成为了洪洞县的象征,吸引着众多游客前来观赏和品味其中的故事。

人们在大槐树下合影留念,感受着洪洞移民故事所带来的力量和希望。

山西洪洞大槐树移民故事是一个真实而感人的故事,它告诉我们,只要有信念和毅力,每个人都有机会改变自己的命运。

这个故事也成为了洪洞县的骄傲,展示了中国人民坚韧不拔的精神和凝聚力。

大槐树,见证着洪洞县的发展,也见证着中国人民追求幸福生活的奋斗历程。

洪洞大槐树的故事洪洞大槐树是一个富有传奇色彩的地方,据传是明代洪武年间到永乐年间时期,官方组织的移民活动的聚集点。

这里的故事千百年来被人们广为传颂,成为了历史和文化的瑰宝。

据历史记载,明朝建立后,为了恢复社会经济和人口,政府实行了一系列移民政策。

洪洞大槐树成为了这些移民活动的重要聚集点之一,据说这里有着大规模的移民场面和感人肺腑的故事。

其中最著名的故事是关于一对老年夫妇的。

传说这对夫妇在移民过程中,因为路途遥远,家境贫困,无法继续前行。

他们被迫停留在洪洞大槐树下,希望能在这里找到一些帮助。

然而,他们并没有得到多少援助之手,因为他们身处的这个地方已经荒芜人烟。

这对夫妇在绝望中度过了一段时间后,终于出现了一个人,他是一个来自异乡的年轻人。

他看到老夫妇的困境,决定帮助他们。

他为他们找来了一些食物和水,并为他们修建了一间小屋,让他们有了一个安身之所。

然而,这个年轻人很快离开了这里,回到了他的家乡。

老夫妇以为他们再也没有机会离开这里,但奇迹却发生在他们身上。

据说有一天,大槐树突然发出了奇异的光芒,照耀着整个地方。

老夫妇惊讶地发现,大槐树的枝叶中出现了一个神奇的鸟巢,里面有一个金色的蛋。

他们决定将这个蛋送到官府,希望能够得到政府的帮助。

当他们将蛋交给官府时,官员们也被这个神奇的蛋所震惊。

最终,政府决定将这个蛋送到京城,让皇帝亲自来处理这个神奇的事件。

在皇帝的命令下,这个蛋被送回了洪洞大槐树。

当蛋被放回鸟巢时,奇迹再次发生。

蛋破裂后,里面出现了一道金光,光芒中显现出一张金牒。

金牒上写着一首诗:“洪洞大槐树,寻根问故乡。

三百年后裔,思念故土旁。

”这个消息很快传遍了全国,人们都被这个神奇的事件所震撼。

洪洞大槐树也因此成为了移民后代的寻根之地,成为了许多人对故乡的向往和思念的象征。

除了这个故事外,还有许多关于洪洞大槐树的故事和传说。

比如有一传说说在大槐树下有三百多个姓氏的墓碑,这代表着在这里曾经生活着众多不同姓氏的家庭。

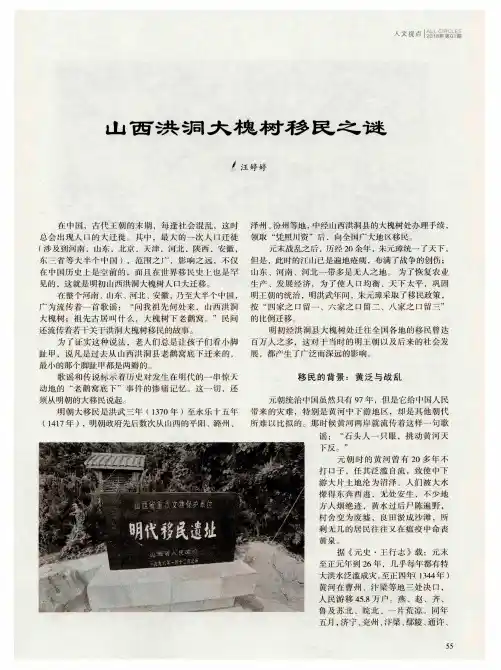

山西洪洞县大槐树移民简介元朝末年,自然灾害频有发生,黄河地区水患尤其严重。

同时统治者的高压统治,导致红巾军起义,战乱纷争,民不聊生,人口大量减少。

明初洪武年间开始从山西移民垦荒,使农业有所恢复。

明惠帝建文元年(1399年)又发生了“靖难之变”战乱四年,又一次造成河北、山东、河南、皖北、淮北等地的荒凉局面,严重破坏了社会经济。

明代时,当时将山西境内的许多移民集中到此地,再分批迁往其他省份。

根据《明史》、《明实录》等史书记载,自洪武六年(1373年)到永乐十五年(1417年)近50年内,先后共计从山西移民18次,其中洪武年间10次,永乐年间8次。

这些移民迁往北京、河北、河南、山东、安徽、江苏、湖北、陕西、甘肃等十余省,500多个县市。

洪洞大槐树迁民并非只迁洪洞人.洪洞大槐树是山西迁民的聚集地,迁出的居民是以太原、平阳二府,泽、潞、辽、沁、汾五州为主之人。

根据《明史》、《明实录》的记载,按当时的行政区划,太原府辖州六县二十二;阳曲县、太原县、榆次县、太谷县、祁县、徐沟县、清源县、交城县、文水县、寿阳县、临县、盂县、静乐县、河曲县;平定州:乐平县;忻州:定襄县;苛岚州:岚县、兴县;代州:五台县、繁峙县、谆县;保德州;石州:宁乡县。

平阳府辖州六县二十九:临汾县、襄陵县、洪洞县、浮山县、赵城县、太平县、岳阳县、曲沃县、翼城县、汾西县;蒲县;蒲州:临晋县、荣河县、猗氏县、万泉县、河律县;解州:安邑县、夏县、闻喜县、平陆县、芮城县;绛州:稷山县、绛县、垣曲县;霍州:灵石县;吉州:乡宁县、隰州:大宁县、石楼县、水和县。

泽州辖县四:高平县、阳城县、陵川县、沁水县。

潞州辖县六:长子县、屯留县、襄垣县、潞城县、壶关县、黎城县。

辽州箔县二:榆社县、和顺县。

沁州辖县二:沁源县、武乡县。

汾州辖县三:孝义县、平遥县、介休县。

在中国北方地区,大量的民间家谱、碑文资料有详细记载,在地方志如《温县志》、《宝丰县志》、《宁阳县志》、《丹风县志》、《商南县志》、《山阳县志》等都明确记载了在山西洪洞大槐树下集中移民。

当年大槐树下到底发生了什么,朱元璋下令强制移民?今天,在整个河南,在山东,在河北,在安徽……乃至大半个中国,广为流传着一首歌谣:“问我祖先何处来,山西洪洞大槐树;祖先古居叫什么,大槐树下老鹳窝。

”民间还流传着若干关于洪洞大槐树移民的故事。

为了证实这种说法,老人们总是让孩子们看小脚趾甲,说凡是过去从山西洪洞县老鹳窝底下迁来的,最小的那个脚趾甲都是两瓣的。

这是对发生在明代惊天动地的“老鹳窝底下”事件的惨痛记忆。

元朝时的黄河,曾有20多年不打口子,任其泛滥自流,致使中下游大片土地沦为沼泽。

据《元史·王行志》载:元末至正元年到26年,几乎每年都有特大洪水泛滥成灾。

由于当时黄河、淮河多次决口,淹没州城村寨甚多,漂没民居无算,死亡百姓无数,村庄城邑多成荒墟。

人们被大水撵得东奔西逃,无处安生,不少地方人烟绝迹,村舍变为废墟,良田淤成沙滩,所剩无己的居民,往往又在瘟疫中命丧黄泉。

再加上持续17年的元末农民战争,主战场都在黄河下游、黄淮平原一带,使山东地区“白骨露于野,千里无鸡鸣”。

而此时的山西晋南一带四周都是群山峻岭,易守难攻。

在元末的战乱中保持了相对的和平。

另一方面,正好那些年风调雨顺,五谷丰登,百姓丰衣足食,安居乐业。

而中原一带的老百姓也纷纷往那里逃。

如此一来,山西倒是人满为患了。

据《明太祖实录》记载:明洪武十三年(1381年),全国总人口为59873305人,而山西一地的人口就达到了4103450人。

明朝移民,就势在必行了。

明朝大移民的方法和步骤大体有遣返、军屯、商屯、民屯等几种。

更多的还是采用招诱、征派的强迫的办法。

按“四家之口留一、六家之口留二、八家之口留三”的比例迁移。

凡移民者,都必须到洪洞县的广济寺办理迁移手续,领取“凭照川资,”然后从这里出发,按官方指派的方向,在官兵的监护下,分别迁往中原各地。

朱元璋也为移民设立了有效政策,凡移民垦田,都有朝廷拨发路费,耕牛和籽种,免税三年。

有民间传说称,当时的官府预先张贴告示:除广济寺大槐树底下的人不迁,所有地方的人都迁,也有的传说限定某日凡愿迁者都到大槐树下报道,不愿迁者也必须到那里向官府央情。

大槐树寻根

“问我祖先在何处,山西洪洞大槐树,祖先故居叫什么,大槐树下老鹳窝”,这是广为流传的一首民谣。

明朝初期,中原一代饱经战乱,水、旱、蝗、疫连年发生,人口稀少,而山西地肥水美,人口众多,朱元璋下令,从山西向全国各地移民。

从1368年开始,到1417年,长达五十年波澜壮阔的战略移民,仅从洪洞就移民十八次,几十万人口被转移到全国各地。

传说,明朝统治者采取欺骗的手法,发面号令,称不愿迁徙者,到洪洞大槐树下集合,限三天赶到。

愿迁徙者可在家等候。

晋中、晋南的人拖家带口,簇拥而来,三日之内,老槐树下呼啦啦集结了十万之众。

这时,大队官兵蜂拥而至,把手无寸铁的百姓裹了个严严实实,一官员高声宣布:“大明皇帝敕命,凡来大槐树下者,一律迁走!”于是,就象串蚂蚱一样,将民众捆住双手,押往中原。

一路上,有想方便的便呼官兵解开手,路途遥远,口干舌燥,方便时便直呼“解手”,流传至今。

为了防止移民逃跑,官兵将移民小脚指割开作为记号,“ 举目鹳窝今何在,坐叙桑梓骈甲情”,直到现在,人们攀缘叙旧,都愿意看一看自己的小脚指甲是不是分成两半。

洪洞是山西移民的代表,整个山西中南部近七十个县都有移民。

从1368年开始至今已经有600多年历史,俗话说

“五百年前是一家”便从此而来,不过,以后应该叫“六百年前是一家”了。

据说,大槐树为汉代种植,早已毁于水灾,第二代大槐树也已大部分枯死,但第三代大槐树却枝繁叶茂、郁郁葱葱,象征着中华民族代代相传、生生不息。

明初山西移民原因明朝洪洞大槐树大规模的官方移民是有其政治、经济的社会原因及历史背景的。

据杜永明主编的《流民史》统计:在元代,流民人数高达全国人口的三分之一以上。

元末阶级矛盾与民族矛盾的日益激化,引起连年不断的战乱,加之水、旱、蝗、瘟疫等灾害连续不断,使河南、山东、河北、安徽、江苏、陕西等原黄河、两淮流域地区,民不聊生,“道路皆榛塞,人烟断绝”。

人民无法生活下去了,只有揭竿而起,反抗元帝国的残暴统治。

元世祖至元元年(1264)到至正十年(1350)全国各地发生农民起义百余次。

元朝末年除战乱连年外,水、旱、蝗、疫灾害也接连不断,黄河、淮河多次决口,使中原地区漂没田庐无算,死亡百姓无数,村庄城邑多成荒墟。

早在宋室南渡,北方农民就大量随宋室南逃。

到了元代,因为北方的自耕农在战乱中被掠为“驱口”,又有大量农户论为权豪的部曲,蒙古贵族在城市近郊和军营驻所,强占大片民田作牧场,也迫使大量自耕农户流离失所,幸存的自耕农和地主一起被列为“农户”,要负担繁重的丁税、地税和多种差役,因而往往被迫流亡。

元至元二十年(1283),崔或奏报,自北方中原地区流移江南的农民已有十五万户,以后这种人口南流的趋势一直不曾停止。

北方中原地区的人口南流,兵乱水旱蝗疫的连年盛行,致使黄河流域、淮河流域人烟稀少,土地荒芜,元时已把一些路降为州,如降徐州路为武安州。

经过二十年长期战争的破坏,人口减少,田地荒芜,是明朝初年的普遍现象。

例如唐宋以来的南北交通要道、繁华胜地的扬州,为青军(又名一片瓦、长枪军)元帅张明鉴所据,军队搞不到粮食。

龙风三年朱元璋部将缪大亨攻克扬州,张明鉴投降,城中居民仅余十八家。

新任知府以旧城虚旷难守,只好截西南一隅筑而守之。

如颍州,从元末韩林儿在此起义以后,长期战乱,民多逃亡,城野空虚。

特别是山东、河南地区,受战争破坏最重,“多是无人之地”。

洪武元年闰七月,大将军徐达率师发汴梁,徇取河北州县,“时兵革连年,道路皆榛塞,人烟断绝。

大槐树移民故事您听说过大槐树移民的事儿吗?那可真是一段充满传奇又让人感慨万千的历史啊。

话说在很久很久以前,具体啥时候呢,反正是明朝那时候。

当时的中原大地啊,就像一个被折腾得不成样子的大战场。

连年的战争,一会儿这个打那个,一会儿又换个对手接着打,把好好的中原打得千疮百孔。

这还不算完,又闹起了各种天灾,蝗虫像乌云一样遮天蔽日地飞过来,所到之处庄稼都被啃得精光。

还有旱灾、水灾,老百姓的日子简直没法过了,好多地方都变得荒无人烟。

可是国家要发展啊,总不能看着这么多土地就这么荒废着。

于是,皇帝和大臣们就商量出了一个大计划——移民。

这移民的起点呢,就是洪洞县的大槐树。

为啥是这儿呢?可能是因为这地方人口相对还算多些,而且地理位置比较适中呗。

那时候的老百姓可不想离开自己的老家啊,祖祖辈辈都在这儿生活,谁愿意背井离乡去一个陌生的地方呢?但是官府的命令又不能违抗。

于是,就出现了很多让人揪心又有点哭笑不得的场景。

传说啊,好多人都是被官兵们押着走的。

人们一步三回头,看着那棵大槐树,眼泪止不住地流。

大槐树上有老鸹窝,人们就死死地盯着那老鸹窝看,好像要把这家乡的最后一点记忆刻在脑海里。

这时候,有人就想了个办法,为了以后子孙后代还能找到自己的根,就告诉大家说:“要是以后想找老家,就记着咱们是从大槐树底下走的,看那老鸹窝就能认出来。

”这些移民们就像蒲公英的种子一样,被撒向了各地。

他们有的去了河北,有的去了山东,还有的跑得更远,到了河南、陕西等地。

一路上那叫一个艰辛啊,风餐露宿不说,还得时刻担心会不会遇到什么危险。

到了新的地方,一切都得从头开始。

这些移民们可都是带着希望和无奈的。

他们就像勤劳的小蜜蜂一样,开始开垦荒地,建造房屋。

他们把从老家带来的一些风俗习惯也带到了新的地方,像什么独特的方言啦、有趣的节日习俗啦。

比如说在有些地方,人们到现在还保留着一些和大槐树移民有关的习俗。

过年的时候,一家人围坐在一起,长辈就会说起自己的祖先当年是怎么从大槐树底下出发的,那场面既庄重又充满了浓浓的家族情感。

山西大槐树迁徙之谜“问我祖先在何处,山西洪洞大槐树。

祖先故居叫什么,大槐树上老鹬窝。

”这首民谣从明朝初年开始在我国的河北、河南、江苏、安徽、福建甚至台湾等地区广为传颂。

民谣记录的是从洪武初年到永乐十五年(1417)前后,明政府在山西进行了历时50年、人数达到数十万、迁出面积达到当时我国一半以上国土面积的大规模的强制性移民,这次移民是有史料记载以来中国历史上规模最大、时间最长、范围最广、意义最深远的一次大移民事件。

由于当时明政府把这些移民都集中在洪洞县古大槐树下,进行登记注册后强制带走的,所以绝大部分移民后裔都把前辈出发的最后之地洪洞作为外迁之前的祖籍,将这棵大槐树作为祖籍的标志。

人们也因此把这次迁徙俗称为“山西大槐树迁徙”。

关于当时迁徙的原因和情景,在这些移民的后裔中流传着这样的故事:相传在朱元璋在建立明朝的过程中,一个得力而勇猛的大将军胡大海为他出生入死,立下了汗马功劳,因此,在开国大典后,朱元璋要论功行赏,就问胡大海想要什么,结果胡大海竟然恶狠狠地要求杀光河南的百姓。

原来胡大海参加起义前,由于一时落魄,在河南一带讨饭,但当地百姓看到他长得过于凶狠可怕都不愿施舍,胡大海差点被饿死,因此,他得势后只想报复。

朱元璋觉得牵涉的面积太大,但又考虑到胡大海的赫赫战功,于是答应他可以在河南界内射一支箭,他只可以杀这支箭射出范围内的人。

不料,胡大海这支箭射在一支大雁的尾巴上,受伤的大雁飞出河南界内,竟一直飞到了山东,胡大海跟着飞雁一路追杀,几乎将河南、山东等地的人杀光了。

朱元璋因为“天子一言,驷马难追”,只好开始从当时地少人密的山西调拨人口过去。

减减当时,明政府完全不顾移民地区百姓的想法,贴出告示:“愿意移民的人,在家等待。

不愿移民的人,三天内赶到洪洞县的大槐树下集合。

”于是,3天内大约有十来万的不愿离乡背井的人聚集到树下,大批官兵突然将他们通通围住,全部捆绑起来,在百姓一片哭喊叫骂中开始登记造册。

移民们临行之时,悲伤地看着故乡,听着栖息在树权间的老鸹发出一声声哀鸣,潸然泪下,频频回首。

大槐树的故事历史传说大槐树寻根祭祖园旅游景区位于山西省洪洞县,是全国以“寻根”和“祭祖”为主题的唯一民祭圣地。

那你知道大槐树的故事历史传说有哪些吗?下面是给大家分享的大槐树的故事历史传说,欢迎大家阅读。

在山西省洪洞县贾村附近,南同蒲铁路西侧,有一处浓荫盖地、槐柳相间的树丛。

每年,这里都游人不断,名声传遍五湖四海。

这里就是数不清的亿万人的“故乡”——洪洞古大槐树处。

走进树丛,一座古朴的木牌坊迎面而立,它四柱三门,中门高大,门额有横匾,匾上雕着“誉延嘉树”四个斗大的古体字。

过木牌坊不远处有碑亭一座,亭内矗立着一块高大的石碑,上书“古大槐树处”五字。

石碑矗立处,就是“誉延”数百年的第一代大槐树生长的地方。

这棵大槐树在地面消失之后,从根部又生长出一株小槐,人称第二代。

这株第二代槐树不知何年又干枯了,如今树体尚在,枝叶全无,挺立于碑旁。

说来有趣,第二代死后,从它的根部又生出一棵第三代来,30多年来,年年枝繁叶茂,一年比一年高大。

对于这棵大槐树,教百年来,黄河下游的村村寨寨,甚至更广泛的地区,一直流传着许多有趣的故事。

在晋、冀、鲁、豫、皖等省,还有首都北京附近,还常常可以听到这样的歌谣:“问我祖先来何处?山西洪洞大槐树。

”“问我老家在哪里?山西洪洞老鸹窝。

”一棵槐树怎么就成了亿万人的“故乡”了呢?明初的六次移民事情要追溯到元末明初。

元朝末年,战争连绵不断,严重破坏了社会经济。

到了明朝初年,我国许多地方,特别是江淮以北大部分地区呈现着民多逃亡、城廓为墟、田地荒芜的冷落、凄凉景象。

山东、河南、河北受战争破坏最为严重。

到了永乐初年,情况仍未好转。

战争的创伤尚未愈合,紧接着又出现了较大的天灾。

永乐元年(1403年)甲午,直隶、北京、山东、河南饥。

庚寅,山东蝗。

丁酉,河南蝗。

永乐二年八月,淫雨毁北京城5000余丈。

10月,黄河决口,冲毁开封城。

面对这种社会经济异常凋敝的情况,朱元璋和朱棣意识到,如果不采取有力措施加以扭转,对于新生的明王朝是十分不利的。

山西洪洞大槐树移民冯氏传说解析山西洪洞大槐树移民传说在明清以来的华北各地流传甚广,研究者多认为它反映了明洪武、永乐时期大移民的史实,并将洪洞视为政府大规模强制移民的中转站,但其中诸多困惑仍未得到令人满意的解释。

其实无论口碑传说、族谱还是碑刻、地方志等文献,都反映了某种对祖先历史的集体记忆,也反映了移民的生活境遇。

在这些记忆中,我们看到的是移民家族定居、发展的历史,北方族群关系变化的历史,卫所制度等国家制度对基层社会影响的历史,也看到晚清民国时期地方士绅重构大槐树传说背后的时代取向或追求现代性的努力。

关于明初山西洪洞移民的问题,由于北京、河北、山东、江苏、陕西、河南、安徽、东北各地以及山西本省的许多地方长期广为流传山西洪洞大槐树的传说,并大量载之家谱、墓志和地方志,因此多年来为学术界关注。

① 据目前的文献资料,在一个相当长的历史时期内,涉及山西的移民活动事属无疑,但根据谱牒统计祖先来自此处的达到11个省的227个县,移民人口达到百万以上,也引起众多学者的怀疑,但终无合理的解释。

如果追寻有关此事的传说和历史,以其中所反映的人口迁移过程中的共同心态、移民有关祖先和家园的集体记忆和历史记忆作为研究对象,探讨大槐树或老鸹(鹳)窝被塑造成为一种神圣象征的过程,对此类话语背后的意义进行福柯(M. Foucault)所谓“知识考古学”的探究,也许可以发现这些话语和象征是如何被创造出来的;也可以通过研究这些传说的不同类型和传承特点,发现其背后的社会文化氛围(socio-cultural context)。

关于明初山西洪洞移民的传说故事,包括迁民缘起的传说、大槐树地点的传说、官府强迫或欺骗迁民的传说、脚趾甲复形、背手、解手的传说、“打锅牛”分家的传说、迁民定居过程的传说等若干类,每类下又有不同版本的异文。

我们似乎从中可以发现,尽管这些传说的产生很难定时(timing),但其基本母题和主要情节是在两个特定历史时期,即金元北方民族大融合以后的明清汉族族群意识重塑时期和清末民初民族主义意识构造时期集中产生的,探讨诸如这样的一些历史过程,也许可以被视为采用历史人类学视角的思想史。

曹树基:大槐树的故事及明初大移民

一、大槐树的传说及其他

在今天华北平原的大部分地区,流传着关于山西洪洞大槐树的传说。

这一传说的内容是:我们的祖先是从山西大槐树下迁来的;山西洪洞大槐树是我们祖先的发祥地,是我们的根。

这一传说分布于在今天河北的中南部、山东西部、中部和南部、河南中北部以及安徽淮河以北的大部分地区。

在有些地区,大槐树变成了老鸦窝——一个大槐树上的老鸦窝。

大槐树不仅仅是人们的口耳相传,它还被镌刻在古老的墓碑上,写在脆黄的族谱中。

其他地区也有类似的传说。

在江苏长江以北、淮河以南地区,有关于苏州阊门的传说。

在湖北的江汉平原上,则广泛流传着江西南昌筷子巷和朱市巷。

1990年我在安徽桐城公路边,见一老农正在晒稻谷。

我随口问起他的“故乡”。

老农不解我意,指着不远处的村庄答复我。

我问:“你的祖上呢?”,答:“江西”。

我继续问:“是不是瓦屑坝?”老人惊讶不已:“你怎麽知道?”他又补充:“我们这一带的人大多数是从瓦屑坝迁入的。

”在这之前,我已经从许多古墓碑和家谱中,得知了这个在这一地区广泛流传的移民地名。

近些年来,我经常进行类似的移民原籍的测试。

如当我知道某人爲四川人,我就会追问其先祖是否来自湖北,若来自湖北,则可断定其来自麻城,来自麻城,则可断定其来自孝感。

这里的孝感不是孝感县(今爲孝感市),而是明代以前的麻城孝感乡。

如我知道某人爲皖北西部颍州地区人,我就会追问其先祖是否迁自

山东,如若迁自山东,则可断定其迁自枣庄或枣林庄。

再如云南汉人多称迁自南京或江西,迁自南京者多称迁自杨柳巷或四牌楼,迁自江西者无类似的地名,但可大致判断其来自抚州其周边地区。

移民地名,是一个时代的遗迹,是活着的历史。

所有的移民地名都是曾经或者现在仍然存在的。

例如山西洪洞县大槐树,就曾经是一个实体的存在,今大树已倒,旧物不存。

又如苏州阊门,没有人会怀疑他的真实性。

再如南京四牌楼,至今仍是一个重要的地名。

南昌市的筷子巷和朱市巷,是我少年时代经常玩耍的地方,至今名称依旧。

村庄名称的确定要比城市街道的确定困难一些。

如江西瓦屑坝,位于鄱阳县。

名称已经雅化爲“瓦燮玲”,“燮”与“屑”同音,“土”字旁的“令”意指土沟,与“坝”相对,是鄱阳湖畔一个较大的村庄,当年可能爲渡口。

我还在兖州府城北不远的地方找到了山东枣林庄,现名爲安邱府,明清两代称爲枣林庄。

二、爲什麽迁移

明初大移民与宋金、宋元及金元之间的战争有关,只不过其性质不再是战争中的避难,而是战后的重建。

在北宋时期,中国人口、经济和文化的发展都达到中古时代繁荣的顶点。

12世纪初,兴起于今松花江下游和黑龙江中游一带的女真人建立的金国在灭了契丹人建立的辽朝后,又灭北宋。

北方人口大量南迁,导致中国北方人口大量减少。

1141年,金与南宋订立和约,金朝统治着南起秦岭——淮河以北的北中国广大地区。

宋金对峙时期,虽然秦岭——淮河是两个政权的分界线,但事实上,战争在江淮之间不断进行,使得这一区域长期成爲人口稀

疏之地。

元代末年,群雄并起,朱元璋、陈友谅、张士诚等一代枭雄,都是从江淮之间崛起的,战争也大多在这一区域内进行。

金朝统治下的华北人稀地荒。

女真贵族采用不断收夺汉人的土地拨归屯田军户,一段时间以后,肥沃的土地转爲瘠薄,瘠薄转爲荒芜。

至13世纪初,即使是风调雨顺之年,华北地区田之荒者也动辄百里,到处“草莽弥望,狐兔出没”。

13世纪初,新崛起的蒙古在成吉思汗的率领下开始征战。

1234年灭金。

在蒙古人的灭金之役的同时,北方发生大的瘟疫流行,人口死亡甚多。

蒙古人入主中原之初,不知农业生産的重要性,有人提出:“汉人无补于国,可悉空其人以爲牧地。

”元朝黑暗混乱的统治持续半个多世纪,北中国受到破坏最深。

北方地区安宁大约维持了一个世纪,14世纪中叶,蒙古高原和华北地区陷入了一场空前的灾难当中。

鼠疫流行不仅造成中国北方人口的大量死亡,还随着蒙古人的征战,引发了欧洲历史上最严重的黑死病流行。

直到今天,在华北地区的许多地方,还有关于这一时期瘟疫流行的传说。

如在山东西部的茌平县,似说元代末年瘟疫流行,红头苍蝇四处乱飞。

在苏北地区,则称“红蝇赶散”。

在山东梁山,传说元代末年该地爲浓雾所笼罩,持续七日不散,人口大量死亡。

同时代的埃及作家也记载了自商人那里听来的传说,中国北方毒雾迷漫,鼠疫肆虐。

南宋与蒙古人的对峙持续45年。

最初南宋联合蒙古人灭金,以后却被蒙古人所灭。

蒙古灭宋的激战主要发生在四川及相邻的陕南、鄂西一带,战争同时也有大规模的瘟疫发生,四川人口大部分死于战争和瘟疫。

在湖南北部的长沙府,战争也造成了大规模的人口死亡。

在女真人南下的大约250年中,在北方少数民族的进攻面前,汉族一直采取防守的姿态,从未取得过真正的战略上的主动。

由此看来,1368年元朝的灭亡和明朝的建立,实际上是南方的汉族对于北方少数民族的胜利。

爲了防止北逃的蒙古人南下,也爲了恢复上述各战争破坏地区的社会经济,朱元璋决定对上述地区进行移民。

三、移民的过程

边疆地区的军事移民朱元璋将今燕山北麓的人口全部南迁至今河北地区的北部和中部,沿边境线设置大量卫所,1120名军士爲一所,5所共5600人爲一卫。

卫所将士戊守,必须携家属前往,军人和他们的家属构成军事移民的主体。

以地区论之,在辽东设有辽东都司,在燕山以北设有北平行都司,在山西北部设有山西行都司,在陕西西部今宁夏、甘肃设有陕西行都司。

北部军籍人口的总数多达110万,他们的敌人只有一个,即不甘心失败的蒙古人。

另外,还有70余万军籍移民迁往云南和贵州。

洪武二十四年(1391年),全国的军籍人口多达620万,除人口密集区的军人来自本地外,其他地区的军籍人口均属移民。

数量以几十万人口计的投降的蒙古军队和他们的家属则被四散安插于各地卫所。

都城的政治性移民朱元璋将他的都城定在南京。

南京成爲明初移民的重点。

怀有异志的知识份子、富户、工匠、军人和他们的家属大批迁入南京,使得南京成爲一个人口大约达到100万人口的巨型城市。

不过,京城中最多的人口还是军人和他们的家属,合计多达70万人。

朱元璋还在其家乡临濠设立中都,并营建都城。

来自南方的大批富户迁入这一区域,军卫人口多达近20万人。

永乐十九

年,朱棣将都城从南京迁至北京,以之相随的又是一次大规模的移民,北京人口多达80余万,其中约70万人口爲军人及其家属。

南京随之衰落。

一般区域的经济性移民政府组织了对于华北及其他地区的移民。

大槐树的传说即与此类移民有关。

在留存至今的淇县移民碑上,我们可见政府对于移民的组织是严格的,110户爲一屯,设有屯长。

这种移民屯广泛分布,以至今天成爲北方地名的一个常见的重要尾码词。

政治爲移民颁发信印,移民从山西各地来到洪洞县大槐树下领取信印,然后分赴各地。

其他移民地名的性质大体类此。

也有一种自发的移民。

人口密集区的人口迁往人口稀疏区,并没有得到中央政府的同意。

例如,大批江西人口迁入长沙府后,直到永乐年间才得以解决户籍。

迁入河南南阳及湖北郧阳一带的山西及江西移民则没有这样幸运,直到明代中期,政府还将他们视作非法的“流民”。

四、明初大移民对明代人口、社会、文化的影响

明初大移民使大批人口稀少地区得到了有效地充实,明代的经济和社会发展就是在这一背景下展开的。

然而,尽管经过移民,人口稀少地区的人口仍然相对稀少;所以,明代移民迁入区的人口自然增长率明显高于移民迁出区。

就区域而言,长江以北的大部分地区及四川的人口增长率要高于南方。

以政府组织移民爲主要特征的明初大移民,既表明了政府巩固国防、恢复经济的能力,也表明了政府对人民控制的加强。

屯社制度与里甲制度互爲表里,表明政府对基层社会的控制卓有成效。

在明代初年尤爲如此。

明初大移民对于知识份子的惩罚,对于专制主义中央集权的巩固,也是卓有成效的。

明代边疆移民的目的不在于开疆拓土,而在于守土保民。

明代的北部边防线大致以燕山爲界,长城的修筑就表明了这一点。

东北地区则囿于辽东一隅,从不越雷池一步。

西北边界则以嘉裕关爲界,从不逾界。

对于明代的汉族统治者来说,明代以前几个世纪的北方异族的入侵对他们的影响实在太深了,能够守住中原的土地,保住汉人的政权,就足够了。

明朝文化的内敛与保守,汉唐时代的雄风不再,实与明代统治者的这一心理有关。