染色体畸变与染色体病

- 格式:doc

- 大小:58.50 KB

- 文档页数:6

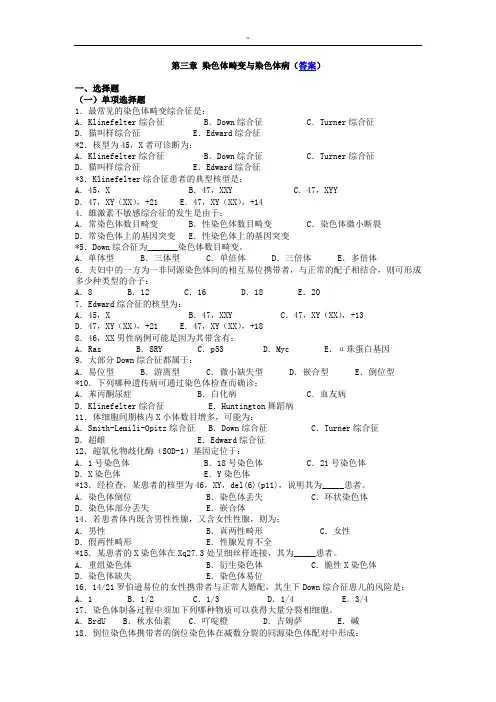

第三章染色体畸变与染色体病(答案)一、选择题(一)单项选择题1.最常见的染色体畸变综合征是:A.Klinefelter综合征 B.Down综合征 C.Turner综合征D.猫叫样综合征 E.Edward综合征*2.核型为45,X者可诊断为:A.Klinefelter综合征 B.Down综合征 C.Turner综合征D.猫叫样综合征 E.Edward综合征*3.Klinefelter综合征患者的典型核型是:A.45,X B.47,XXY C.47,XYYD.47,XY(XX),+21 E.47,XY(XX),+144.雄激素不敏感综合征的发生是由于:A.常染色体数目畸变 B.性染色体数目畸变 C.染色体微小断裂D.常染色体上的基因突变 E.性染色体上的基因突变*5.Down综合征为_______染色体数目畸变。

A.单体型 B.三体型 C.单倍体 D.三倍体 E.多倍体6.夫妇中的一方为一非同源染色体间的相互易位携带者,与正常的配子相结合,则可形成多少种类型的合子:A.8 B.12 C.16 D.18 E.207.Edward综合征的核型为:A.45,X B.47,XXY C.47,XY(XX),+13D.47,XY(XX),+21 E.47,XY(XX),+188.46,XX男性病例可能是因为其带含有:A.Ras B.SRY C.p53 D.Myc E.α珠蛋白基因9.大部分Down综合征都属于:A.易位型 B.游离型 C.微小缺失型 D.嵌合型 E.倒位型*10.下列哪种遗传病可通过染色体检查而确诊:A.苯丙酮尿症 B.白化病 C.血友病D.Klinefelter综合征 E.Huntington舞蹈病11.体细胞间期核内X小体数目增多,可能为:A.Smith-Lemili-Opitz综合征 B.Down综合征 C.Turner综合征D.超雌 E.Edward综合征12.超氧化物歧化酶(SOD-1)基因定位于:A.1号染色体 B.18号染色体 C.21号染色体D.X染色体 E.Y染色体*13.经检查,某患者的核型为46,XY,del(6)(p11),说明其为_____患者。

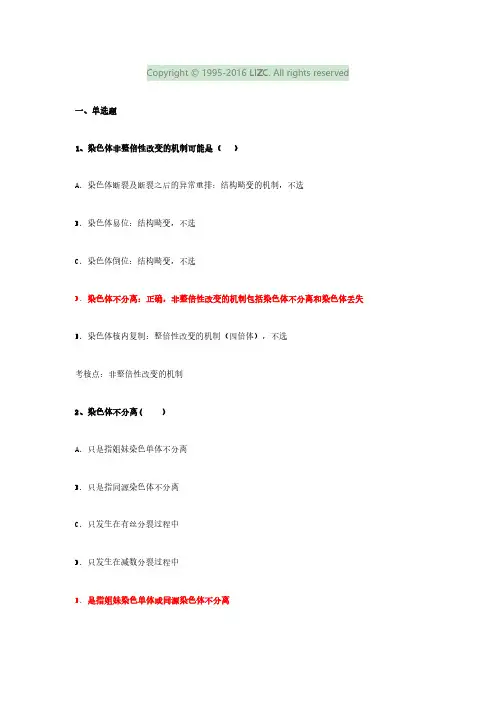

Copyright © 1995-2016 LIZC. All rights reserved一、单选题1、染色体非整倍性改变的机制可能是()A.染色体断裂及断裂之后的异常重排:结构畸变的机制,不选B.染色体易位:结构畸变,不选C.染色体倒位:结构畸变,不选D.染色体不分离:正确,非整倍性改变的机制包括染色体不分离和染色体丢失E.染色体核内复制:整倍性改变的机制(四倍体),不选考核点:非整倍性改变的机制2、染色体不分离( )A.只是指姐妹染色单体不分离B. 只是指同源染色体不分离C.只发生在有丝分裂过程中D.只发生在减数分裂过程中E.是指姐妹染色单体或同源染色体不分离解析:染色体不分离是导致染色体非整倍性改变(尤其是三体和单体)的主要原因。

不分离既可发生在减数分裂(包括第一、二次减数分裂),也可发生在有丝分裂(将导致嵌合体出现)。

选项A的含义是:只是第二次减数分裂和有丝分裂中染色体不分离;选项B的含义是:只发生在第一次减数分裂;选项C、D肯定不正确;选项E的含义是:指姐妹染色单体不分离即有丝分裂和第二次减数分裂),同源染色体不分离即第一次减数分裂。

考核点:非整倍性改变的机制3、人类精子发生的过程中,如果第一次减数分裂时发生了某号同源染色体的不分离现象,而第二次减数分裂正常进行,则其可形成( )A.一个异常性细胞B.两个异常性细胞C.三个异常性细胞D.四个异常性细胞E.正常的性细胞解析:如果第一次减数分裂时发生了某号同源染色体的不分离现象,而第二次减数分裂正常进行,则其可形成4个异常配子(共2种),其中一种染色体数目为n+1,另一种为n-1,受精后要么是三体,要么是单体。

若第一次减数分裂正常,第二次发生某号染色体不分离,则可形成4个可能的配子,其中2个正常(n),一个为n+1,另一个为n-1。

因此,受精后1/2可能性正常,1/4三体,1/4单体。

考核点:非整倍性改变的机制。

4、第二次减数分裂时染色体不分离的结果是()A.产生(n+1)和(n-1)两种类型的配子:第一次减数分裂时染色体不分离的结果B. 只产(n+1)型的配子:不正确C.只产生(n-1)型的配子:不正确D.产生的配子均正常:不正确E.产生n、(n+1)和(n-1)三种类型的配子:第二次减数分裂时染色体不分离理论上可形成4个配子,2种正常,一个为n+1,另一个为n-1。

第三章 染色体畸变与染色体病( 答案 )一、选择题(一)单项选择题1.最常见的染色体畸变综合征是: A Klinefelte 综合征 B . Down 综合征 C . Turner 综合D 猫叫样综合E . Edward 综合征*2 .核型为 X 者可诊断A Klinefelte 综合征B . Down 综合征C . Turner 综合D 猫叫样综合E . Edward 综合征*3 . Klinefe 综合征患者的典型核型是:A 45,XB . 47,XXYC .47,XYYD 47,XY , +21E . 47,XY (XX ),+144.雄激素不敏感综合征的发生是由于:A .常染色体数目畸变B .性染色体数目畸变C .染色体微小断裂D .常染色体上的基因突变E .性染色体上的基因突变*5. Down 综合征为 __ 染色体数目畸变。

A .单体型B .三体型C .单倍体D .三倍体E .多倍体6.夫妇中的一方为一非同源染色体间的相互易位携带者,与正常的配子相结合,则可形成多少种类型的合子:7. Edward 综合征的核型为:A . 45, XB . 47,XXYCD .47,XY ( XX ), +21E .47,XY (XX ),+18 8.46,XX 男性病例可能是因为其带含有:A .RasB .SRYC . p53D 9.大部分 Down 综合征都属于:A .易位型B .游离型C .微小缺失型 *10 .下列哪种遗传病可通过染色体检查而确诊:16. 14/21 罗伯逊易位的女性携带者与正常人婚配,其生下 A .1 B .1/2 C . 1/3D .1/4 17.染色体制备过程中须加下列哪种物质可以获得大量分裂相细胞。

A . BrdUB .秋水仙素C .吖啶橙D .吉姆萨E .碱 18.倒位染色体携带者的倒位染色体在减数分裂的同源染色体配对中形成: A 苯丙酮尿症 B .白化病 CD Klinefelter 综合征E .Huntingto 舞蹈病 11 .体细胞间期核X 小体数目增多,可能为:A Smith-Lemili-综合B . Down 综合CD 超雌E . Edward 综 12 .超氧化物歧化SOD-1) 基因定位于:A 1 号染色体B .18 号染色 CD X 染色体E .Y 染色体.血友病 . Turner 综合征 .21 号染色体 A . 8 B . 12 C . 16 D 18 E . 20 .47,XY (XX ),+13Myc E . α珠蛋白基因D . 嵌合型E .倒位型*13 .经检查,某患者的核型为 A .染色体倒位 B D .染色体部分丢失 E 14.若患者体内既含男性性腺,又含女性性腺,则为: A .男性 D .假两性畸形 *15 .某患者的 A .重组染色体 D .染色体缺失 46,XY , del (6)(p11) .染色体丢,说明其为 ____ 患者。

医学遗传学染色体畸变与染色体病Copyright ? 1995-2016 LIZC. All rights reserved一、单选题1、染色体非整倍性改变的机制可能是()A.染色体断裂及断裂之后的异常重排:结构畸变的机制,不选B.染色体易位:结构畸变,不选C.染色体倒位:结构畸变,不选D.染色体不分离:正确,非整倍性改变的机制包括染色体不分离和染色体丢失E.染色体核内复制:整倍性改变的机制(四倍体),不选考核点:非整倍性改变的机制2、染色体不分离( )A.只是指姐妹染色单体不分离B. 只是指同源染色体不分离C.只发生在有丝分裂过程中D.只发生在减数分裂过程中E.是指姐妹染色单体或同源染色体不分离解析:染色体不分离是导致染色体非整倍性改变(尤其是三体和单体)的主要原因。

不分离既可发生在减数分裂(包括第一、二次减数分裂),也可发生在有丝分裂(将导致嵌合体出现)。

选项A的含义是:只是第二次减数分裂和有丝分裂中染色体不分离;选项B的含义是:只发生在第一次减数分裂;选项C、D肯定不正确;选项E的含义是:指姐妹染色单体不分离即有丝分裂和第二次减数分裂),同源染色体不分离即第一次减数分裂。

考核点:非整倍性改变的机制3、人类精子发生的过程中,如果第一次减数分裂时发生了某号同源染色体的不分离现象,而第二次减数分裂正常进行,则其可形成( ) A.一个异常性细胞B.两个异常性细胞C.三个异常性细胞D.四个异常性细胞E.正常的性细胞解析:如果第一次减数分裂时发生了某号同源染色体的不分离现象,而第二次减数分裂正常进行,则其可形成4个异常配子(共2种),其中一种染色体数目为n+1,另一种为n-1,受精后要么是三体,要么是单体。

若第一次减数分裂正常,第二次发生某号染色体不分离,则可形成4个可能的配子,其中2个正常(n),一个为n+1,另一个为n-1。

因此,受精后1/2可能性正常,1/4三体,1/4单体。

考核点:非整倍性改变的机制。

第16章:染色体病染色体病经典机制:染色体畸变染色体数目畸变染色体结构畸变整倍体畸变:三倍体畸变非整倍体畸变:三体型畸变结构畸变类型结构畸变描述方式常见染色体病常见常染色体病常见性染色体病知识结构简图三体综合症(Down’s),猫叫综合症Turner,Klinefelter第一节染色体畸变染色体畸变:①数目改变②结构改变染色体畸变导致基因的增减或位置的变化。

一、染色体数目异常(一)整倍体在二倍体基础上,体细胞以整个染色体组为单位的增多或减少。

1.三倍体核型:69,XXX或69,XXY:一般致死或流产英国一例:69,XXY,出生时体重1400克,生存312天,症状:小头,眼距宽,鼻大,唇裂,腭裂,并指,隐睾,心脏病。

形成机制:①双雄受精:两个精子同时进入到一个卵子②双雌受精:减Ⅱ时,第二极体有一组染色体留在卵细胞内。

23X 23Y23Y69,XYY 1. 69,XYY 的形成三倍体的发生机制23X 23Y23X69,XXY 2. 69,XXY 的形成三倍体的发生机制23X 23X23X69,XXX 3. 69,XXX 的形成三倍体的发生机制69,XXX 4. 69,XXX 的形成三倍体的发生机制23X23X 23X2.四倍体核型92,XXYY/46,XY形成机制:①核内复制:核膜不分裂的染色体复制,使染色体数目增加一倍;②核内有丝分裂:有丝分裂时细胞完成了染色体复制,但胞质不分裂。

双倍染色体双倍染色体((diplochromosome)(二)非整倍性染色体数目不是成倍地增加或减少而是增加或减少一条或几条。

1.单体型:缺失一条染色体的那对染色体。

2.三体型:细胞中某同源染色体不是两条,而是三条。

3.多体型:细胞中某号染色体具有四条或四条以上。

非整倍体形成机制:减数分裂不分离:减Ⅰ同源染色体不分离①染色体不分离减Ⅱ姐妹染色单体不分离有丝分裂不分离:形成嵌合体嵌合体:有丝分裂过程中某一条染色体的姐妹染色单体不分离,导致产生由两种或两种以上的细胞组成的个体为嵌合体.2NNN+1N-12N+12N+12N-12N-1N+1N+1N-1N-12N 2N 2N+12N-12NNNNNN-1N+1减数分裂不分离47条染色体45条染色体1st2nd嵌合体个体中各细胞系的类型和数量的比例,取决于发生染色体不分离的卵裂时间的早晚。

染色体畸变和染色体病一、染色体畸变细胞中染色体发生数量或结构改变的一类变化称为染色体畸变。

也叫做染色体异常。

这些染色体异常可用光学显微镜检出。

由于染色体畸变可导致因基组增减和位置的转移,造成了基因间或遗传物质的增失即不平衡,影响物质代谢的正常进程而给机体造成严重的危害,成为染色体病形成的基础。

染色体异常分为数目和结构异常两类。

数目异常包括整个染色体组成倍增加、个别染色体整条或某个节段的增减造成染色结构改变,而致染色数量变异;染色体结构异常常涉及一条至多条染色体上较大的区段变化,影响较多的基因。

1、染色体数目异常的类型:染色体数目异常的主要原因在于生殖细胞分裂过程中出现了染色体的行为异常。

A整倍体:染色体数目整倍的增减,常由双雄受精、双雌受精和核内复制造成。

结果出现:单倍体(均流产);三倍体(人类有69,XXX/69,XXY);四倍体(人类为92,XXXX或92,XXXY)。

把三倍体以上的细胞称为多倍体。

B非整倍体:由染色体不分离、染色体丢失所致。

染色体数目比二倍体增减一条或几条,结果形成:(1)亚二倍体:染色体数目少于二倍体,结果必然导致单体性,如45,XO。

这是妇产科较常见疾病,临床上称为先天性性腺发育不全或Turner综合征。

(2)超二倍体:染色体数目多于二倍体,结果必然导致三体性。

如47,XXX。

(3)假二倍体:数目虽为二倍体,但有某号染色体增减。

这类核型常见于肿瘤病人的外周血细胞中。

C:嵌合体:即一个个体中存在着一个以上细胞系,在受精及受精卵的早期,受精或早期卵裂阶段发生了异常受精或染色体不分离、染色体丢失及核内复制等可导致嵌合体发生,如46,XX/47,XXX或46,XX/45,XO。

这类病人常因性腺发育异常而就诊。

我们把以上染色体组成不同于二倍体的细胞或个体统称为异倍体。

异倍体产生的机理主要与染色体不分离和内复制有关。

2.染色体结构异常:染色体的结构异常包括缺失、重复、倒位和易位四种类型。

第二讲染色体畸变与染色体病(13级临床1-10班、麻醉)考试说明:一、单项选择题1 目前临床上最常用的显带技术是( )Q带G带高分辨显带 FISH R带2 定义一个特定染色体的带时,下列______是不必要的染色体号臂的符号区的序号带的序号染色体所属组号3 染色体长臂紧靠着丝粒的带描述为()Q11 P11 q11 p11 q004 关于X染色体长臂2区7带3亚带1次亚带的描述,正确的是()Xq273.1 Xq27.3.1 Xq27.31 Xq2.7.3.1 Xq2.73.15 嵌合体形成的原因可能是( )卵裂过程中发生了同源染色体的错误配对卵裂过程中发生了联会的同源染色体不分离生殖细胞形成过程中发生了染色体的丢失生殖细胞形成过程中发生了染色体的不分离卵裂过程中发生了染色体不分离或丢失6 某一个体其体细胞中染色体的数目比二倍体多了3条,称为( )亚二倍体超二倍体多倍体嵌合体三倍体7 一个个体中含有不同染色体数目的三个细胞系,这种情况称为( )多倍体非整倍体嵌合体三倍体三体型8 如果在某体细胞中染色体的数目在二倍体的基础上增加一条可形成( )单倍体三倍体单体型三体型部分三体型9 四倍体的形成原因可能是( )双雌受精双雄受精核内复制不等交换染色体不分离10 46/47/45三种细胞系组成的嵌合型个体产生的原因为()减数分裂后期Ⅰ染色体不分离减数分裂后期Ⅱ染色体不分离有丝分裂染色体丢失第一次卵裂染色体不分离第二次或之后卵裂染色体不分离11 嵌合体的产生通常发生在()阶段第一次减数分裂第二次减数分裂受精卵有丝分裂初级卵母细胞有丝分裂次级卵母细胞有丝分裂12 单体型个体的体细胞内染色体数目是()23 24 45 46 4713 染色体不分离发生在第一次卵裂,则形成的嵌合体具有的细胞系的理论数目是()1个2个 3个 4个 3个或4个14 在胚胎发育过程中,染色体不分离发生得越晚()正常二倍体细胞系的比例越小异常细胞系的比例越大个体病情越重形成的嵌合体细胞系种类越多正常二倍体细胞系的比例越大15 ( )的发生频率有随母亲生育年龄的增加而增加的倾向家族性高胆固醇血症着色性干皮病Down综合征猫叫样综合征 WAGR综合征16 染色体数目发生非整倍性改变的可能机制是( )染色体断裂染色体易位染色体倒位细胞分裂过程中染色体不分离染色体发生核内复制17 染色体不分离( )只是指姐妹染色单体不分离只是指同源染色体不分离只发生在有丝分裂过程中只发生在减数分裂过程中是指姐妹染色单体或同源染色体不分离18 *人类精子发生的过程中,如果第一次减数分裂时发生了同源染色体的不分离现象,而第二次减数分裂正常进行,则其可形成( )一个异常性细胞两个异常性细胞三个异常性细胞四个异常性细胞正常的性细胞19 含有三个细胞系的嵌合体可能是由于以下哪种原因造成的( )减数分裂中第一次有丝分裂时染色体不分离减数分裂中第二次有丝分裂时染色体不分离受精卵第一次卵裂时染色体不分离受精卵第二次卵裂之后染色体不分离受精卵第二次卵裂之后染色体丢失20 第二次减数分裂时染色体不分离的结果是()产生(n+1)和(n-1)两种类型的配子只产(n+1)型的配子只产生(n -1)型的配子产生的配子均正常产生n、(n+1)和(n-1)三种类型的配子21 第一次减数分裂时染色体不分离的结果是()产生(n+1)和(n-1)两种类型的配子只产生(n+1)配子只产生(n-1)配子产生的配子均正常产生n、(n+1)和(n-1)三种类型的配子22 染色体不分离发生在第二次卵裂,则形成的嵌合体理论上具有的细胞系数目是()1个 2个3个 4个 3个或4个23 减数分裂时某号染色体不分离的结果是()产生(n+1)和(n-1)两种类型的配子只产生(n-1)型的配子只产生(n+1)型的配子产生的配子都是正常的产生n、(n+1)和(n-1)三种类型的配子24 46,XX,t(2;5)(q21;q31)携带者与正常人婚配,生育表型正常后代的概率是()1/2 1/4 1/8 1/9 1/1825 倒位携带者与正常人婚配,生育表型正常后代的概率是()1/2 1/3 1/4 1/6 026 罗伯逊易位携带者其细胞内染色体数目为()44 45 46 47 4827 13q21q平衡易位携带者和正常人婚配的后代可能的表型是()正常、三体(1种)、流产正常、三体(2种)、流产三体(1种)、正常三体(2种)、正常全部流产28 15q21q平衡易位携带者和正常人婚配的后代可能的表型是()正常、三体、流产正常、三体正常、流产三体、流产全部流产29 21q21q平衡易位携带者和正常人婚配的后代可能的表型是()正常、三体、流产全部流产三体、正常三体、流产三体30 以下哪种染色体畸变会使细胞在分裂时形成四射体()相互易位等臂染色体环状染色体双着丝粒染色体染色体中间缺失31 由于一条染色体长、短臂末端同时丢失,两断端粘合形成的染色体称为()同源性染色体环状染色体等臂染色体衍生染色体中期染色体32 由于着丝粒分裂异常可以导致( )畸变。

第三章染色体畸变与染色体病(答案)一、选择题(一)单项选择题1.最常见的染色体畸变综合征是:A.Klinefelter综合征 B.Down综合征 C.Turner综合征D.猫叫样综合征 E.Edward综合征*2.核型为45,X者可诊断为:A.Klinefelter综合征 B.Down综合征 C.Turner综合征D.猫叫样综合征 E.Edward综合征*3.Klinefelter综合征患者的典型核型是:A.45,X B.47,XXY C.47,XYYD.47,XY(XX),+21 E.47,XY(XX),+144.雄激素不敏感综合征的发生是由于:A.常染色体数目畸变 B.性染色体数目畸变 C.染色体微小断裂D.常染色体上的基因突变 E.性染色体上的基因突变*5.Down综合征为_______染色体数目畸变。

A.单体型 B.三体型 C.单倍体 D.三倍体 E.多倍体6.夫妇中的一方为一非同源染色体间的相互易位携带者,与正常的配子相结合,则可形成多少种类型的合子:A.8 B.12 C.16 D.18 E.207.Edward综合征的核型为:A.45,X B.47,XXY C.47,XY(XX),+13D.47,XY(XX),+21 E.47,XY(XX),+188.46,XX男性病例可能是因为其带含有:A.Ras B.SRY C.p53 D.Myc E.α珠蛋白基因9.大部分Down综合征都属于:A.易位型 B.游离型 C.微小缺失型 D.嵌合型 E.倒位型*10.下列哪种遗传病可通过染色体检查而确诊:A.苯丙酮尿症 B.白化病 C.血友病D.Klinefelter综合征 E.Huntington舞蹈病11.体细胞间期核内X小体数目增多,可能为:A.Smith-Lemili-Opitz综合征 B.Down综合征 C.Turner综合征D.超雌 E.Edward综合征12.超氧化物歧化酶(SOD-1)基因定位于:A.1号染色体 B.18号染色体 C.21号染色体D.X染色体 E.Y染色体*13.经检查,某患者的核型为46,XY,del(6)(p11),说明其为_____患者。

染色体病是染色体遗传病的简称。

主要是因细胞中遗传物质的主要载体——染色体的数目或形态、结构异常引起的疾病。

通常分为常染色体病和性染色体病两大类。

常染色体病由常染色体异常引起,临床表现先天性智力低下、发育滞后及多发畸形。

性染色体病由性染色体异常引起,临床表现性发育不全、智力低下、多发畸形等。

在自然流产胎儿中有20~50%是由染色体异常所致;在新生活婴中染色体异常的发生率是0.5~1%。

染色体病患者通常缺乏生活自理能力,部分患者在幼年即夭折,所以,染色体病已成为临床遗传学的主要研究内容之一。

染色体病的确诊一般是靠染色体组型的检查,收集受检查的白细胞,用秋水仙素处理,使之均处于中期阶段,染色制片,检查染色体有无畸变,数目如何。

发现后,目前尚无有效的治疗手段,只能通过产前诊断、遗传咨询等预防措施,来指导控制染色体病患儿的出生。

凡高龄孕妇、有反复自然流产史或有过畸形儿的孕妇均应进行产前诊断,发现胎儿有染色体异常时应终止妊娠。

对有染色体病家族史者,也应进行染色体检查,以便指导婚配和生育。

第一节染色体畸变人类在生活过程中不断受到环境中物理、化学、生物等因素的影响,这些因素可能引起染色体的结构和数目发生改变。

染色体的畸变将程度不同地引起个体性状的改变,甚至导致个体的死亡,并在可能的情况下向后代传递。

了解染色体畸变的类型,有助于我们认识染色体病,尽早诊断染色体畸变,以预防染色体病患者的出生。

染色体是遗传物质的载体,其数目和结构的相对恒定是保证个体遗传性状相对稳定的基础。

某些物理、化学等因素可使染色体数目和结构发生改变,称为染色体畸变。

染色体畸变包括数目畸变和结构畸变两大类,其发生可以在受精以前,也可以在受精之后;可以发生于常染色体,也可以发生于性染色体。

指染色体数目的增减或结构的改变。

因此,染色体畸变可分为数目畸变和结构畸变两大类。

一、染色体数目畸变以二倍体为标准,如果体细胞染色体数目超出或少于2n=46,称为染色体数目畸变。

它包括整倍性改变和非整倍性改变两种形式细胞发生。

(一)整倍性改变整倍性改变的核型描述方法是:写出此细胞中染色体的总数,数目后加逗号,然后写出性染色体的组成,如69,XXY等。

体细胞中染色体数目在二倍体的基础上,以染色体组为单位成组地增加或减少,称为整倍性改变。

整个染色体组减少可形成单倍体,在人类单倍体个体尚未见报道;整个染色体组增加可形成三倍体、四倍体等多倍体。

以人为例,三倍体细胞含3个染色体组,染色体总数为69,四倍体细胞含有4个染色体组,染色体总数为92。

在人类全身三倍性是致死的,在流产胎儿中较常见,也是流产的重要原因之一。

全身四倍体罕见,四倍体以上未见报道。

在自然流产的胎儿中,多倍体约占22%;在肿瘤等组织中,常见多倍体细胞。

多倍体的形成机制是:1.双雄受精和双雌受精双雄受精是指受精时两个精子同时进入一个卵子中;双雌受精指减数分裂时,本应分给极体的那组染色体仍留在卵子内,形成二倍体的异常卵子,该卵子与正常精子受精。

这两种情况都将形成三倍体受精卵。

2.核内复制核内复制是指细胞在一次分裂过程中,染色体复制二次或二次以上,结果导致核内多倍化现象。

核内复制在体细胞与生殖细胞内均可发生。

发生在受精卵的第一次卵裂,可形成四倍体;发生在生殖细胞形成时,可形成二倍体的生殖细胞,当与正常的单倍体生殖细胞受精后,可产生三倍体的受精卵。

2、四倍体--核内复制是指细胞具有四个染色体组。

临床上更为罕见。

在自然流产儿中占5%。

主要原因是核内复制和核内有丝分裂。

核内复制细胞内仅有染色体复制,而没有伴随细胞或核的分裂,这种现象称为核内复制。

核内复制如发生在生殖细胞形成的过程中,受精后亦可形成多倍体;如发生在体细胞中,则可形成多倍体与二倍体的嵌合体。

(二)非整倍性改变一个体细胞内染色体数目比二倍体增加或减少一条或数条,称为非整倍体。

染色体数目少于46的细胞或个体称亚二倍体,多于46的细胞或个体称超二倍体。

在亚二倍体中,丢失一条染色体构成某号染色体的单体;在超二倍体中,多出一条染色体构成某号染色体的三体。

细胞发生非整倍性改变的核型描述方法是:染色体总数(包括性染色体),性染色体组成,+(-)畸变染色体序号。

如13号染色体多一条,为三体型,其核型描述如下:47,XX(XY),+13。

如21号染色体少了一条,为单体型,核型描述为:45,XX(XY),-21。

又如某患者性染色体只有一条X,其核型可描述为:45,X。

非整倍体的形成机制是:1.染色体不分离所谓染色体不分离是指在有丝分裂或减数分裂时,一对姐妹染色单体或同源染色体彼此没有分离,同时进入一个子细胞。

不分离的结果导致一个子细胞中增加一条染色体,另一个子细胞中减少一条染色体。

染色体不分离常发生在减数分裂,它既可以发生于减数第一次分裂过程中,也可以发生在减数第二次分裂过程中。

如果在减数第一次分裂时发生染色体不分离,即同源染色体未分离,会导致某一联会的同源染色体共同进入一个次级精母细胞(或次级卵母细胞)中。

如果在减数第二次分裂发生染色体不分离,即为姐妹染色单体不分离,结果一个细胞得到二条染色单体,另一个细胞则未得到。

实践证明,减数分裂的不分离多发生在减数第一次分裂过程中。

2.染色体丢失在细胞分裂的过程中,两条染色单体形成两条染色体时,其中一条移向一极,另一条因着丝粒未和纺锤丝相连而不能移动,或因移动迟缓而未与其他染色体一起进入新细胞核,遗留在细胞质中逐渐消失。

结果所形成的两个子细胞,一个染色体数正常,另一个少了一条染色体,这种现象称为染色体丢失。

染色体不分离或染色体丢失如果发生在有丝分裂(如受精卵早期卵裂)过程中,它将导致该个体全身一部分细胞是正常的,一部分是异常的。

一个个体内同时存在两种或两种以上核型的细胞系,这种个体称为嵌合体。

嵌合体患者的临床症状往往不够典型,其轻重与异常核型所占比例有关。

异常核型细胞所占比例越大,症状越重,反之则轻。

嵌合体的描述方法,如核型为46,XX和47,XX,+21的嵌合体,可描述为46,XX/47,XX,+21,核型之间用“/”分隔开。

二、染色体结构畸变自然界中电离辐射、化学物质和病毒等因素,都可能使染色体发生断裂。

断裂端有“粘性”,易与其它断端接合,也可在原来的位置上重新结合,使染色体修复如初。

染色体结构畸变是染色体发生断裂后经非正常重接而形成的染色体结构的改变。

由于染色体发生断裂的部位及重接方式的不同,可以形成以下类型的结构畸变:(一)缺失染色体断裂后,分为有着丝粒的片段和没有着丝粒的片段。

没有着丝粒的片段在细胞分裂中不能在纺锤丝牵引下定向移动,一般被遗失在细胞质中。

保留下来的染色体丢失了相应的节段的遗传物质,称为缺失(用del表示)。

染色体发生一处断裂后,不含着丝粒的末端部分丢失,称为末端缺失。

染色体同一臂上发生两处断裂,两断裂点之间的断片丢失,称为中间缺失。

(二)倒位一条染色体上同时发生两处断裂,形成三个断片,中间的断片倒转180°后重接,称为倒位(用inv表示)。

两处断裂发生在着丝粒一侧(长臂或短臂)形成的倒位,称为臂内倒位。

两处断裂发生在着丝粒两侧形成的倒位,称为臂间倒位。

细胞内染色体的倒位,一般只是造成基因排列顺序的改变,不发生遗传物质的增减,故往往无表型效应,这样的个体称为倒位携带者。

这种个体在减数分裂时常常会形成带有异常染色体的配子,最终导致受精卵或胚胎致死,以及产生染色体异常的后代。

在临床上,臂间倒位比臂内倒位多见。

(三)重复一条染色体的某一节段有两份或两份以上,这种结构异常称为重复(用dup表示)。

重复通常是由于一对同源染色体在不同部位出现断裂,彼此断片互换重接,结果导致其中一条染色体某个节段重复,另一条染色体该节段缺失。

(四)易位某条染色体的断片接合到另一条染色体上,称为易位(用t表示)。

易位有多种形式,主要类型有相互易位和罗伯逊易位。

1.相互易位:两条非同源染色体同时发生断裂,其断片相互交换位置后重接,形成两条异常染色体,这种易位称为相互易位。

由于相互易位并无遗传物质丢失,仅涉及位置的改变,故一般情况下个体表型正常,这种个体称为平衡易位携带者。

2.罗伯逊易位:它是一种特殊形式的相互易位,只发生在近端着丝粒染色体之间。

两条近端着丝粒染色体在着丝粒或其附近部位断裂,而后两长臂重接形成一条染色体,两短臂也可重接形成一条很小的染色体,这种易位称为罗伯逊易位,又称罗氏易位或着丝粒融合。

罗氏易位形成的小染色体常在随后的细胞分裂中丢失,致使细胞中只有45条染色体。

由于小染色体只含有少量基因,它的丢失不会引起明显的遗传学效应,发生易位的个体表型基本正常。

第二节染色体病智力低下、发育缓慢,甚至多发畸形、亦男亦女,这些异常的性状特征都可能由染色体畸变引起,成为染色体病的临床表现。

染色体的畸变情况可以用核型来描述,其发生可在常染色体,也可在性染色体。

染色体病是指由于染色体数目或结构畸变所导致的疾病。

因为染色体畸变时所涉及的基因较多,所以机体的异常情况可能会涉及到许多器官、系统。

染色体病通常表现为具有多种症状的综合征,涉及生长迟缓、多发畸形、智力障碍和皮纹改变等,故又称为染色体畸变综合征。

根据染色体畸变的类型,染色体病可分为染色体数目畸变引起的疾病和染色体结构畸变引起的疾病两大类。

一、染色体数目畸变引起的疾病(一)常染色体数目畸变引起的疾病1. 三体综合征(先天愚型) 1866年,英国医生Langdon Down首先描述报道,故又称Down综合征。

发病率:在新生儿中的发病率约为1/800~1/600,是最常见的一种染色体病。

临床表现:患者生长发育迟缓,体力和智力发育均有障碍,坐、立、走都很晚,智力低下,缺乏抽象思维能力。

具有特殊的呆滞面容:眼裂小、外侧上倾,眼间距宽,鼻根低平,颌小,腭狭,口常半开,舌大外伸,流涎,故又称伸舌样痴呆。

40%的患者有先天性心脏病,其中房间隔缺损者约占一半。

患者四肢关节过度屈曲,肌张力低,指短,小指内弯,约50%的患者具有通贯手,atd角约70°~80°(正常人atd角平均为41°)。

拇趾与第二趾之间相距较大。

男性患者常有隐睾,无生育能力;女性患者少数有生育能力,但将此病传给后代的风险较高。

核型:患者的核型可分为三种类型。

(1)21三体型:核型为47,XX(XY),+21,患者全身所有体细胞均多1条21号染色体。

这种类型的患者临床症状典型,约占全部病例的95%。

(2)嵌合型:核型为46,XX(XY)/47,XX(XY),十21,约占全部病例的1%~2%。

嵌合型患者按异常细胞系所占的比例大小,其临床症状有轻有重,差异较大。

(3)易位型:详见本节易位型先天愚型。

发生原因:21三体型一般是由于在形成卵子的减数分裂过程中,21号染色体发生了不分离,产生了含有两条21号染色体的异常卵子,其与正常精子结合所至。