美国默片时期的喜剧叙事ppt课件

- 格式:ppt

- 大小:3.66 MB

- 文档页数:20

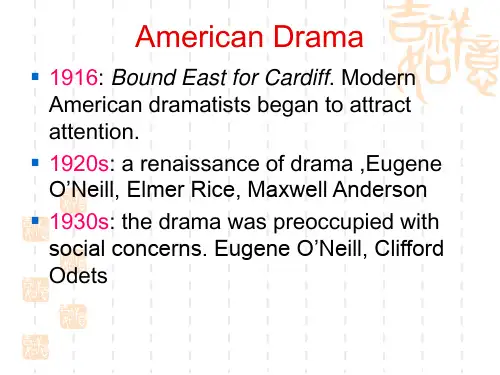

专题:好莱坞默片——之美国喜剧电影的伟大时代迈克•塞纳特:“启斯东”喜剧:夸张的表情和动作,疯狂的追逐、打斗、扔蛋糕的经典噱头。

警察是被作弄的对象。

运动的特色。

卓别林:悲喜剧,鲜明的银幕形象、深刻的社会批判价值和独特的喜剧观念。

把喜剧提升到一个前所未有的高度。

巴斯特•基顿:被称为“冷面笑匠”,善于在动作中展示喜剧情境。

代表作:《将军号》(1926)哈罗德•劳埃德:常扮演戴着小眼镜的大学生,他的《大学新生》是最卖座的四部默片之一。

在格里菲斯开创电影叙事形式的同时,美国电影的喜剧叙事形式取得了历史意义的进步。

美国“喜剧片”的杰出艺术家们真正赋予了电影以喜剧片叙事观念,并使喜剧片占据了默片时期的统治地位。

从某种意义上讲,默片时代是喜剧片的时代,20 年代更是美国喜剧片的黄金时代。

即使是现在,我们来看这些喜剧片的时候,都会为其卓越的艺术高度目瞪口呆,它们是难以超越的。

时间:1912 年——1930 年人物:塞纳特、查理•卓别林、巴斯特•基顿、哈罗德•劳埃德、哈莱•朗东、麦克斯•林戴意义:在整个无声电影时期,美国的喜剧电影学派始终是世界上首屈一指的。

起因1、美国电影的巨大发展。

格里菲斯之后,投资者看好电影业的巨大潜力。

一战结束后,美国的电影征服了全世界,年产量800 多部影片,在世界各国,美国电影占据60 ——90 %的市场份额。

2、大制片厂制度在好莱坞的建立。

爱迪生在美国东部的技术垄断迫使电影制片业向西部迁移,最终形成了西部的电影中心——好莱坞。

(通常认为派拉蒙公司在西海岸建立第一个摄影棚的1913 年为好莱坞的诞辰。

)经过激烈的竞争,在20年代出现了八大电影公司垄断的局面,大制片厂制度的特点A、大而全,制片—放映—技术—各种人才B、分工细,效率高C、制片人专权D、突出明星。

大制片厂制度为一些具有表演天赋的演员提供了巨大的机会。

3、法国的喜剧对美国的影响,法国明星林戴的喜剧虽不轻视夸张的效果,但他首先利用的则是处境的离奇、细致的心理观察和流行的风俗特点。

默片时代的喜剧电影对喜剧元素的运用作者:李芬兰来源:《电影评介》2016年第17期默片时期的好莱坞电影对电影发展有着重要的影响,而作为默片时代的重头戏——喜剧,一直吸引着评论者的注视。

美国评论家詹姆斯·艾基将1912-1930年称为“美国喜剧电影最伟大的时代”,这一时期的喜剧电影在艺术手法和创作理念都有了跨越式的发展。

电影技术和理念的发展离不开默片喜剧黄金时代的创作群体,尤其是导演群体,巴斯特·基顿在这其中,是与卓别林齐名的佼佼者。

《七次机会》拍摄于1925年,正处于“喜剧电影伟大时代”的中间阶段,这一阶段的影片已经形成了较为稳定的技术水平和风格,是具有一定代表性的作品,这也是笔者将这部影片作为分析对象的原因。

基顿在《七次机会》中饰演一位小公司的合伙人,遭遇了财务危机,有可能面临牢狱之灾。

正在这时,一笔来自祖父的巨额遗产给了这个陷入困境的年轻人以曙光,但继承遗产的条件则是“在27岁生日当天晚上7点前结婚”。

之后的影片情节和表演围绕“完成结婚”这一目标而进行,展开了妙趣横生同时又不乏温情的故事。

一、严肃与真实:演员的表演默片喜剧不同于有声喜剧,可以通过妙语连珠的台词或隐蔽的文字游戏增加电影的喜剧性,“无声”的限制使得默片喜剧更多地将能否成功引起观众发笑之宝押在演员的表演和情节的设置上。

其中,演员的表演主要体现在面部表情和肢体动作上。

与面部表情富于变化的卓别林相比,基顿电影主角的面部表情以“单一”为标志。

在基顿的电影中,喜剧主角的面部表情可以用“严肃”来概括,这也是他根据自身对喜剧电影的理解所作出的特别设计。

“一个喜剧演员要是在屏幕上笑起来,那就好像是对观众说不要对他那么认真,一切都是‘瞎闹’。

其实,观众如果不认真对待他的话,那么即使他处于最可笑的情况中,也不能引人发笑了。

喜剧片的演员毕竟是要‘装傻’的。

他越是当真,就越会使人觉得可笑。

”[1]《七次机会》的主角香农便是从影片开头到影片结尾始终保持一张“扑克脸”,无论是表达陷入困境之时的焦虑,还是得知自己有可能继承巨额遗产时的欣喜,亦或在逃跑中的慌张,甚至向心爱之人求婚之时的激动,他都用那张面无表情却又严肃认真的脸,使人物的反应与置身其中的情境发生一种不合常理的背离,这种背离就是喜剧效果产生的技巧之一。

第二章电影叙事形式的发展电影,是美国文化处于上升时期的产物。

作为缺乏传统文化积淀的美国人,恰恰在电影默片时期的视觉形式的表现中,作出了具有独特的、创造性的贡献。

他们紧紧抓住了这一新的艺术表现形式,在发展他们的本土文化的同时丰富了电影的视觉语言,确立了电影的叙事形式。

然而,美国电影在爱迪生发明了“电影视镜”之后的10年中,艺术和商业的发展进程都较为缓慢。

这是因为美国电影的先驱者们大都埋头于抄袭欧洲影片的构思,相互间或盗窃机器或为争夺“专利权”而进行争斗。

在世纪初,唯有爱迪生公司的一位摄影师、制作者埃德温·鲍特在进行着富有想象力的、有价值的影片创作。

从而,为美国叙事性电影开辟了道路。

第一节鲍特及影片《火车大劫案》埃德温·鲍特在爱迪生公司曾拍摄过一些类似卢米埃尔作品的短片和新闻报道片,又曾在实验室中仔细地研究过梅里爱影片的处理手段和技巧。

他确信自己可以拍摄出与前者所不同的、具有故事情节的影片。

1902年,他拍摄了《一个美国消防队员的生活》。

在这部影片中,他以一个消防队员的梦境,以一个从失火的楼房中救出妇女和儿童的虚构故事,同大量的纪录消防队员扑灭火灾的真实场面的新闻片组接在一起,形成了一部以时空转换的运动关系进行叙事的电影作品。

尽管影片在叙事时空的处理上还很幼稚,还不能以时空交错的方式进行叙事。

但是,鲍特将卢米埃尔式的富有生机的户外实景和梅里爱式的“人工布景”的室内场景结合起来。

这一方式体现出他与他的前人在风格和手法上、在电影的结构观念上的明显不同。

虽然,也曾有人怀疑《一个美国消防队员的生活》是否受到英国“布赖顿学派”的影响,是否抄袭了威廉逊的《火警》(1902年),但因实据不足而未敢断言。

1903年,鲍特以更为独特的电影叙事方式,拍摄出他最著名的影片《火车大劫案》。

进一步发展了他在《一个美国消防队员的生活》一片中对于电影叙事风格和结构观念的尝试。

从而确立了他在美国电影中,以及世界电影中的重要地位。