部编历史七下第6课《北宋的政治》知识点

- 格式:docx

- 大小:189.15 KB

- 文档页数:3

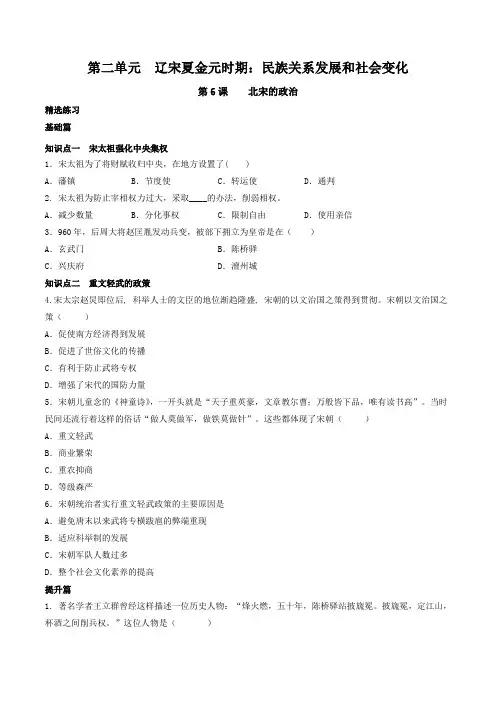

第二单元辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化第6课北宋的政治精选练习基础篇知识点一宋太祖强化中央集权1.宋太祖为了将财赋收归中央,在地方设置了( )A.藩镇B.节度使C.转运使D.通判2. 宋太祖为防止宰相权力过大,采取____的办法,削弱相权。

A.减少数量B.分化事权C.限制自由D.使用亲信3.960年,后周大将赵匡胤发动兵变,被部下拥立为皇帝是在()A.玄武门B.陈桥驿C.兴庆府D.澶州城知识点二重文轻武的政策4.宋太宗赵炅即位后, 科举人士的文臣的地位渐趋隆盛, 宋朝的以文治国之策得到贯彻。

宋朝以文治国之策()A.促使南方经济得到发展B.促进了世俗文化的传播C.有利于防止武将专权D.增强了宋代的国防力量5.宋朝儿童念的《神童诗》,一开头就是“天子重英豪,文章教尔曹;万般皆下品,唯有读书高”。

当时民间还流行着这样的俗话“做人莫做军,做铁莫做针”。

这些都体现了宋朝()A.重文轻武B.商业繁荣C.重农抑商D.等级森严6.宋朝统治者实行重文轻武政策的主要原因是A.避免唐末以来武将专横跋扈的弊端重现B.适应科举制的发展C.宋朝军队人数过多D.整个社会文化素养的提高提升篇1. 著名学者王立群曾经这样描述一位历史人物:“烽火燃,五十年,陈桥驿站披旒冕。

披旒冕,定江山,杯酒之间削兵权。

”这位人物是()A.刘邦B.李世民C.朱温D.赵匡胤2. 北宋宰相赵普曾推出“惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵。

则天下自安矣”。

下列体现北宋在政治上“夺其权”措施的有()①将调兵权与统兵权分离②分解相权③设通判监督知州④设置转运使A.①②B.③④C.②③D.①④3.唐朝末年,战乱不止,形成五代十国,人民生活困苦不堪。

结束中原和南方的分裂割据局面的是( ) A.辽B.北宋C.南宋D.金4. 为了解决唐朝后期五代十国以来国家的割据分裂问题,北宋初期采取了一系列加强中央集权的措施,这些措施的积极作用或影响有()①铲除了藩镇割据的基础②维护了国家的统一③有利于社会经济的发展④有利于各级政府部门工作效率的提高A.①②③④B.②③④C.①②③D.①②④5. 阅读下列材料,回答问题。

第6课北宋的政治知识点一宋太祖强化中央集权1.北宋建立(1)时间:960年。

(2)建立者:赵匡胤。

(3)过程:960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,他的部下拥立他当皇帝。

赵匡胤随即回师夺取后周政权,改国号为宋。

(4)都城:开封。

2.统一南北(1)条件:宋朝建立时,五代十国的分裂局面已出现统一的趋势。

(2)过程:宋太祖和他的后继者依照先南后北的统一方针,陆续消灭了南方割据政权,结束了中原和南方的分裂割据局面。

3.认识陈桥兵变,又称“黄袍加身”,没有喋血宫门,伏尸遍野,更没有烽烟四起,兵连祸结,几乎是“兵不血刃,市不易肆”,就取得了改朝换代的成功,创造了“不流血而建立一个大王朝的奇迹”。

相关链接“杯酒释兵权”是指发生在宋朝初期,宋太祖赵匡胤为了加强中央集权,同时避免别的将领也“黄袍加身”,篡夺自己的政权,所以赵匡胤通过一次酒宴,以威胁利诱的方式,要求高级军官们交出兵权。

赵匡胤与汉高祖大杀功臣的行为相较,被视为宽和的典范。

“杯酒释兵权”只是宋太祖为加强皇权,巩固统治所采取的一系列政治军事改革措施的开始,其后还在军事制度方面进行了多项改革。

“杯酒释兵权”作为一个成语,逐步引申为泛指轻而易举地解除将领的兵权。

妙招巧记可编写顺口溜,来记忆赵匡胤建立北宋和统一全国的过程。

960年,陈桥驿馆前,一场闹剧演,眨眼变皇颜。

主角赵匡胤,部下拥夺权。

回京建北宋,五代政权完。

4.加强中央集权(1)军事上:宋太祖在进行统一大业的同时,加强中央集权。

他深知唐末以来武将专权的积弊,首先解除禁军将领的兵权,牢牢地控制了军队。

宋太祖还控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权。

他还经常调换军队将领,定期换防,割断将领与士兵和地方的联系,使兵不识将,将不专兵。

(2)政治、经济上:①在中央:宋太祖为防止宰相权力过大,采取分化事权的办法,削弱相权。

宋朝的宰相往往不止一人,在宰相之下又设相当于副宰相的若干人,与宰相共同议政;还设立多重机构,分割宰相的军政、财政大权。

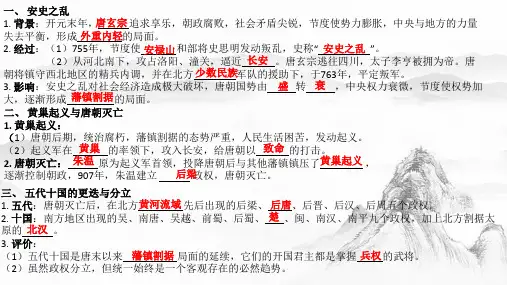

部编人教版七年级历史下册知识点归纳部编版中国历史七年级下册知识点整理第一单元隋唐时期:繁荣与开放的时代第1课隋朝的统一与灭亡一、隋朝的建立1、581年,XXX(XXX)建立隋朝,定都长安。

589年,隋朝灭XXX,统一南北。

隋能统一全国的原因:①长期的分裂和战乱,人民渴望统一②北方民族大融合,江南经济的发展。

③隋朝励精图治,国力强盛;④XXX统治腐败,力量衰弱。

隋统一全国的意义:结束了长期的分裂,实现了统一,为隋唐时期经济文化的繁荣发展奠定了基础。

2、隋统一后采取的措施:发展经济,编订户籍,统一南北币制和度量衡制度;加强中央集权,提高行政效率二、开通大运河1、目的:为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治。

2、时间、人物:XXX从605年起,开通了一条纵贯南北的大运河。

3、中心、起始点:以洛阳为中心,北达涿郡,南至余杭。

4、长度及位置:全长2700多千米,是现代世界上最长的运河。

5、四个组成局部(自北向南):永济渠、通济渠、邗沟、江南河。

6、毗连五条河道(自北向南):海河、黄河、淮河、长江、钱塘江。

7、开通的作用:加强了南北地区政治、经济和文化交流。

8、评价:⑴积极:①经济上:促进了南北经济交流;②政治上:有利于维护国家的统一和中央集权(加强了对北方的掌握)⑵消极:但也给人民带来了繁重的徭役负担,加速了隋朝的沦亡。

三、开创科举取士制度(科举制)1、XXX初步建立起通过考试选拔人才的制度。

XXX时,进士科的创立,标志着科举制的正式确立。

2.意义:科举制的创立,是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,同时也推动了教育的发展。

四、隋朝的灭亡:公元618年,XXX在江都被部将杀死,隋朝灭亡。

沦亡的主要缘故原由:XXX的残暴统治。

2、手工业方面:越窑青瓷、邢窑白瓷、唐三彩。

3、商业繁荣:长安城:是各民族交往的中心,也是一座国际性的大都市。

![初中历史人教七年级下册-第6课 [预习导学]北宋的政治](https://uimg.taocdn.com/0a6f159e370cba1aa8114431b90d6c85ec3a883b.webp)

第6课北宋的政治

班级_________ 姓名_________

学习目标

1.知道北宋的建立,列举北宋加强中央集权的措施,了解宋朝重文轻武的特点,分析政治上的重文轻武给北宋带来的影响。

了解王安石变法的背景、主要措施及作用。

2.识读《五代十国形势图(后周时期)》《北宋时期形势图(1111年)》与相关文献,了解北宋统一南方和中原的历程。

通过阅读教材及有关史料,列举北宋加强中央集权的措施,认识北宋政治重文轻武特点的形成及其影响。

3.通过分析北宋加强中央集权的措施所带来的利与弊,客观认识历史问题,反思历史,吸取历史经验教训。

课前学习任务

阅读教材,梳理科举制度从隋朝创建到唐朝、宋朝不断改革和发展的过程。

课堂学习任务

【学习任务一】梳理北宋建立的相关知识。

建立者

时间

经过

国号

都城

【学习任务二】分析材料,赵普认为五代时期政权更替频繁的主要原因是什么?他提出了怎样的解决方案?

【学习任务三】梳理宋太祖加强中央集权的措施。

项目目的措施影响军事方面

在中央

在地方

【学习任务四】宋朝重文轻武政策产生了什么影响?

【学习任务五】王安石变法的时间、人物、领域、目的分别是什么?

【学习任务六】归纳宋朝政治的特点。

本课小结

根据本课所学内容,列出关键词或画出思维导图。

课后任务

观看纪录片《中国通史》第53集《宋太祖》。

部编七年历史下册第6课《北宋的》说课稿一. 教材分析《北宋的》这一课,主要介绍了北宋的制度、状况以及特点。

教材从赵匡胤建立宋朝、加强中央集权、实行重文轻武政策等方面,详细阐述了北宋的历史背景、发展过程和主要特点。

通过本节课的学习,使学生了解北宋的历史地位,认识北宋的特点,从而提高学生对北宋历史的认识和理解。

二. 学情分析学生在学习本节课之前,已经了解了五代十国的分裂局面,对宋朝的建立有一定的认识。

但在具体的制度、状况等方面,学生可能还存在着一定的模糊认识。

因此,在教学过程中,需要针对学生的实际情况,进行详细的讲解和分析,帮助学生建立起对北宋的全面认识。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解北宋的制度、状况和特点,认识北宋的历史地位。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,提高学生对北宋历史的认识和理解。

3.情感态度与价值观:培养学生热爱祖国历史,弘扬民族精神的品质。

四. 说教学重难点1.教学重点:北宋的制度、状况和特点。

2.教学难点:北宋制度的具体内容和实施情况,以及北宋特点的形成原因。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用自主学习、合作探讨、讲解分析等方法,引导学生主动参与课堂,提高学生对北宋的认识和理解。

2.教学手段:利用多媒体课件、历史图片、地图等辅助教学,使抽象的历史知识具体化、形象化,提高学生的学习兴趣。

六. 说教学过程1.导入新课:通过回顾五代十国的分裂局面,引导学生思考宋朝的建立,从而引出本节课的主题《北宋的》。

2.自主学习:让学生阅读教材,了解北宋的制度、状况和特点。

3.合作探讨:分组讨论,分析北宋制度的具体内容和实施情况,探讨北宋特点的形成原因。

4.讲解分析:教师针对学生的讨论结果,进行详细的讲解和分析,帮助学生建立起对北宋的全面认识。

5.课堂小结:总结本节课的主要内容,强调北宋的历史地位和特点。

6.课后作业:布置相关课后作业,让学生进一步巩固本节课所学内容。

七. 说板书设计板书设计如下:1.制度:中央集权、重文轻武2.状况:清明、经济繁荣3.特点:加强中央集权、实行重文轻武政策、清明、经济繁荣八. 说教学评价本节课的教学评价主要从学生的学习兴趣、课堂参与度、知识掌握程度等方面进行。

部编版:七下历史第6课《北宋的政治》【课标要求】知道北宋的建立,了解宋朝重文轻武的特点。

【学习目标】①了解赵匡胤建立北宋、赵匡胤加强中央集权、重文轻武等基本史实,了解赵匡胤实施集权措施的背景条件,具体的措施,这些措施导致重文轻武的历史结果。

②通过对赵匡胤为什么要实施集权的原因,和具体的措施的分析,培养学生总结归纳、抓住重点的学习能力。

③认识到赵匡胤的举措带来的问题——他的集权措施有失偏颇,导致宋朝的积贫积弱,从而我们做的任何事情,要辩证地、长远的看问题的结论。

认识到在封建时代,君主的权利是在不断加强的,任何封建统治者都跳不出这个历史的铁律。

【学习重点】赵匡胤改革的措施,导致重文轻武的后果左右滑动查看教材图片【教材学习】一、新课导入—武林高手赵匡胤武林高手赵匡胤太祖长拳源于赵匡胤祖训练士卒的遗法真传,综合士卒在战场上真拼实杀的格斗经验编制成三十二势长拳。

赵匡胤对中国武术的另一大贡献就是以他命名,其首创的,伴随他打遍天下,开山立国的“太祖盘龙棍”。

知识点一宋太祖强化中央集权1、北宋的建立北宋建立概况960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,他的部下拥立他当皇帝。

赵匡胤夺取后周政权,改国号为宋,以开封为都城,史称北宋。

赵匡胤就是宋太祖。

2、分裂割据局面的结束北宋形势图(1)背景:宋朝建立时,五代十国的分裂局面已出现统一的局势。

(2)方针:依照先南后北的统一方针。

(3)结果:陆续消灭了南方割据政权,结束了中原和南方的分裂割据局面。

注意:北宋没有实现全国的统一,主要是结束中中原和南方的分裂割据局面。

3、北宋强化中央集权(1)措施:①加强兵权:解除禁军将领的兵权,牢牢地控制了军队;控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权;经常调换军队将领,定期换防,隔断将领与士兵和地方的联系,使兵不识将,将不专兵。

北宋军队•北宋的军队分为禁军、厢军和乡兵。

•禁军是北宋的正规军,又称上军,由各地军队的精壮者抽调而成。

第6课北宋的政治一、选择题1.陈桥兵变、黄袍加身是用一种不流血的方式,结束了50多年的混战,开启了一个新的年代。

和此事有关的皇帝是()A. 秦始皇B. 汉武帝C. 唐太宗D. 宋太祖2.在宗法观念盛行的社会, 姓氏是有贵贱之分的, 《百家姓》中的姓氏排序是“赵钱孙李……”, 将“赵”姓排在第一, 由此可推断《百家姓》最早可能出现在()A. 西周B. 唐朝C. 宋朝D. 明朝3.北宋的都城是()A. 中京B. 兴庆C. 开封D. 长安4.下列属于宋太祖赵匡胤强化中央集权措施的是()①陈桥兵变②杯酒释兵权③削弱相权④重文轻武A. ①②③④B. ①②④C. ②③④D. ①③④5.北宋宰相赵普认为“方镇太重,君弱臣强”,提出“惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣”的建议。

北宋为了“收其精兵”所采取的措施是()A. 陈桥兵变B. 实行重文轻武政策C. 杯酒释兵权D. 领兵权与调兵权相分离6.元代马端临《文献通考》中“宋朝设官之制……,宰相不专用三省长官。

中书、门下并列于外。

又别置中书于禁中,是谓政事堂,与枢密院对掌大政。

”史料中反映的史实是()A. 削弱相权B. 夺其兵权C. 收其财权D. 文臣统兵7.“削弱相权”是中国古代加强皇权的重要手段。

宋太祖削弱相权的措施包括()A. 减少宰相人数B. 派文臣担任各地州县的长官C. 采取分化事权的办法,削弱相权D. 集中宰相的军政、财政大权8.“既非副贰,又非属官,故常与知州争权。

每云:‘我是郡监,朝廷使我监汝!’举动为其所制。

”材料描述的官职是()A. 北宋通判B. 北宋转运使C. 秦朝御史大夫D. 唐朝节度使9.史载:“始置通判,……故常与知州争权”。

北宋在地方设置通判,这一职务()A. 管理地方财政收入B. 分割知州行政权C. 监管地方司法事务D. 分割地方军事权10.公元964年,赵匡胤下令,将各地每年所收的民租和专卖收入,除地方支用外,一律运往京师,地方不得占留。

部编版七年级下册历史第6课《北宋的政治》课堂笔记北宋的政治第一部分:北宋的政治基础1.北宋的统治者北宋是一位强大的政治统治者,其统治时间为960年至1279年。

在这个时期,北宋的统治者通过实施有效的行政、经济和军事政策,使其成为中国历史上重要的时期。

2.官僚体系和科举制度北宋的统治者采用了官僚体系和科举制度,使其成为一个高度集中的国家。

他们通过制定一系列有组织的法律和规定来保持社会秩序,并建立了规模庞大而有效的官僚体系,以管理政府和国家机构。

3.科举制度的重要性科举制度是北宋的政治基础之一。

在此制度下,每个年龄在20至30岁之间、且没有不正当行为的男子都有资格参加科举考试。

在这个制度下,贫穷和平民出身的人也有机会通过自己的努力进入国家高层。

第二部分:北宋的行政管理1.政治中心政治中心是北宋行政管理体系的核心。

它由皇帝和他的行政机构组成,其负责各个行政部门的协调和统一。

皇帝是北京的唯一统治者,他通过各种方案和战略决定治理中国的方式。

2.中央和地方政府北宋的政府行政管理机构被分成中央和地方政府。

中央政府由尚书省、中书省、门下省和机密院组成。

地方政府被分为府、州、县和镇,由由地方行政官员管理。

3.税收和财政北宋在税收和财政管理方面非常繁荣。

国家设立专门的财政部门,颁布各种税收政策和措施,以确保财政收入和稳定。

在此期间,中国的经济繁荣状况强烈地影响到国家税收和财政稳定。

第三部分:北宋的军事战略1.边境防御北宋的统治者非常重视边境地区的长治久安,他们采取了相应措施来加强与周边国家的防卫关系。

首先,他们设立了与外国接壤的边境战略区域,组织和管理了一个强大和有能力抵御入侵者的军队。

2.军事基础北宋的军队是国家安全和经济繁荣的基础。

这个时期的北宋统治者很重视军事力量的提高,他们使用最先进的军事技术和武器,构建了一支强大的军队。

3.使用武力并与其他国家进行外交谈判北宋的统治者也在国外采取了一系列行动来维护其国家利益。

6、北宋的政治

宋太祖强化中央集权

※宋朝建立:960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,建立宋朝,定都开封,史称北宋。

赵匡胤就是宋太祖。

赵匡胤像

※宋太祖加强中央集权的做法:

杯酒释兵权

1、解决武将专权的积弊:

●解除禁军将领的兵权,控制军队;

●控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权;

●经常调换军队领导,割断兵将的联系。

2、在中央:

●才用分化事权的办法,削弱相权。

●还设立多重机构,分割宰相的军政、财政大权。

3、在地方:

●派文臣担任地方州县的长官,陆续取代原来藩镇的爪牙。

●防止知州权力过大,实行三年一换的制度,频繁调动州县长官。

●在各州府设置通判,以分知州的权力。

●下令取消节度使收税的权利。

●陆续在地方设置转运使,把地方的财赋收归中央。

重文轻武的政策

※重文轻武目的:

为了防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,宋太祖重用文臣掌握武将大权。

后继的宋太宗继续采用抑制武将、提升文臣的地位使文臣统兵格局形。