分子生物学第一章绪 论

- 格式:ppt

- 大小:6.71 MB

- 文档页数:60

现代分子生物学资料第一章绪论编辑:杜华伟一、三大发现:列文·虎克的细胞学说、焦耳用实验确立的能量守恒定律、达尔文的进化论。

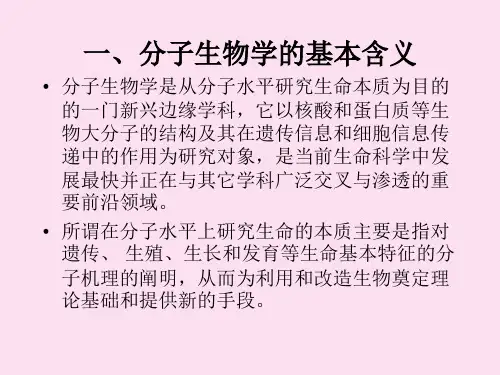

二、分子生物学定义:从分子水平研究生物大分子的结构与功能从而阐明生命现象本质的科学,主要指遗传信息的传递(复制)、保持(损伤与修复)、基因的表达(转录与翻译)与调控。

三、分子生物学研究内容:1、DNA重组技术(基因工程) 2、基因的表达调控3、生物大分子的结构与功能研究(结构分子生物学) 4、基因组、功能基因组与生物信息学研究四、DNA发现的几个实验:美国科学家A VERY用S型与R型致病菌侵染小鼠的实验、美国科学家HERSHEY在1952年从事的同位素分子标记法噬菌体侵染细菌的试验。

第二章染色体与DNA一、染色体的结构与组成原核生物:DNA形成一系列的环状附着在非组蛋白上形成类核。

真核生物染色体有蛋白质与DNA组成,蛋白质包括组蛋白(H1,H2A、H2B、H3、H4)与非组蛋白。

2、C值就是一种生物的单倍体基因组DNA的总量。

C值往往与种系的进化的复杂程度不一致,某些低等生物却有较大的C 值,这就就是著名的“C值反常现象”。

3、DNA的一级结构:指4种脱氧核苷酸的连接及其排列顺序, DNA序列就是这一概念的简称。

4、双螺旋的基本特点:双链反向平行配对而成;脱氧核糖与磷酸交替连接,构成DNA骨架,碱基排在内侧;内侧碱基通过氢键互补形成碱基对(A:T,C:G)。

5、DNA 的二级结构指两条多核苷酸链反向平行盘绕所产生的双螺旋结构。

就是有Watson与Crick在1953年共同发现的。

分类:右手螺旋(就是其通常存在形式):A-DNA,B-DNA。

左手螺旋:Z-DNA。

6、超螺旋:DNA双螺旋结构中,一般每转一圈有十个核苷酸对,双螺旋总处于能量最低状态。

正常DNA双螺旋额外的多转或少转几圈,就会出现双螺旋空间结构改变,在DNA分子中形成额外张力,若此时DNA分子的末端就是固定的或就是环状分子,双联不能自由转动,额外的张力就不能释放而导致DNA分子内部院子空间位置的重排,造成扭曲,即出现超螺旋结构。

分子生物学考点整理符广勇朱兰第一章.绪论一、分子生物学概念分子生物学是从分子水平研究生命本质为目的的一门新兴边缘学科,是研究核酸、蛋白质等所有生物大分子结构与功能相互关系的科学,是人类从分子水平上真正揭开生物世界奥秘、由被动地适应自然界转向主动地改造和重组自然界的基础学科。

二、重组DNA技术又称基因技术,是20世纪70年代初兴起的技术科学,目的是将不同的DNA片段按照人们的设计定向连接起来,在特定的受体细胞中与载体同时复制并得到表达,产生影响受体细胞的新的遗传性状。

三、基因表达的调控基因表达的调控主要表现在信号传导研究、转录因子研究及RNA剪辑三个方面。

四、转录因子转录因子是能与基因5`端上游特定序列专一结合,从而保证目的基因以特定的强度在特定的时间与空间表达的蛋白质分子。

第二章.染色体与DNA一、染色体上的蛋白质染色体上的蛋白质主要包括组蛋白和非组蛋白。

根据凝胶电泳性质可以把组蛋白分为H1、H2A、H2B、H3、H4。

这些组蛋白都含有大量的赖氨酸和精氨酸。

二、组蛋白的特性1.进化上的极端保守性不同种生物组蛋白的氨基酸组成是十分相似的,特别是H3、H4。

2.无组织特异性到目前为止,仅发现鸟类、鱼类及两栖类红细胞不含H1而带有H5,精细胞染色体的组蛋白是鱼精蛋白这两个例外。

3.肽链上氨基酸分布的不对称性碱性氨基酸集中分布在N端的半条链上。

4.组蛋白的修饰作用包括甲基化、乙酰化、磷酸化、泛素化及ADP核糖基化。

5.富含赖氨酸的组蛋白H5三、HMG蛋白叫高迁移率蛋白四、真核细胞DNA序列的分类1.不重复序列2.中度重复序列3.高度重复序列重复序列的意义:若某一重复序列出现错误,对基因的影响不大,稳定性较高;在短时间内可同时产生大量的基因产物。

重复序列的应用:应用于分子标记的作用:卫星DNA(便于分子标记)和微卫星DNA五、真核生物基因组与原核生物基因组的区别1.真核基因组庞大,原核生物基因组小2.真核基因组存在大量的重复序列,原核基因组没有重复序列3.真核基因组大部分是非编码序列,原核基因组大多是编码序列4.真核基因组的转录产物为单顺反子,原核基因组转录产物多为多顺反子5.真核基因是断裂基因,有内含子结构,原核基因为连续基因,几乎没有内含子结构6.真核基因组存在大量的顺式作用原元件,包括启动子、增强子和沉默子等,原核基因组基本没有增强子和沉默子7.真核基因组存在大量的DNA多态性,原核基因组很少有8.真核基因组具有端粒结构,原核基因组没有端粒结构六、重叠基因(Overlapping gene)指两个或两个以上的基因共有一段DNA序列,或是指一段DNA序列成为两个或两个以上的基因的组成部分。

分子生物学总结知识点(总9页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--分子生物学总结知识点分子生物学总结知识点篇一:分子生物学总结第一章绪论1、细胞学说1847年由德国科学家施莱登和施旺提出。

细胞学说的主要内容有:①细胞是有机体,一切动植物都是由单细胞发育而来,即生物是由细胞和细胞的产物所组成;②所有细胞在结构和组成上基本相似;③新细胞是由已存在的细胞分裂而来;④生物的疾病是因为其细胞机能失常。

2、分子生物学的概念:分子生物学是研究核酸、蛋白质等生物大分子的结构与功能,并从分子水平上阐明蛋白质与核酸、蛋白质与蛋白质之间的相互作用的关系及其基因表达调控机理的学科。

3、中心法则1958年由克里克提出4、分子生物学的研究内容:a:DNA重组技术(基因工程)b:基因的表达调控c:生物大分子的结构和功能研究(结构分子生物学)d:基因组、功能基因组与生物信息学研究RNA复制逆转录蛋白质【名词解释】:1、同功tRNA:多个tRNA携带一种氨基酸,这些tRNA称为同功tRNA。

2、iRNA:即起始RNA,DNA合成的引物3、核酶:即具有催化作用的一类RNA分子。

4、端粒酶:是一种自身携带模板RNA的逆转录酶,催化端粒DNA的合成,能够在缺少DNA模板的情况下延伸端粒内3’端的寡聚核苷酸片段,包含两个活性位点,即逆转录酶活性和核酸内切酶活性。

5、反义核酸:是根据碱基互补原理,用人工合成或生物体自身合成的特定互补的DNA或RN段(或其化学修饰的衍生物),能够与目的序列结合,通过空间位阻效应或诱导RNase活性,在复制、转录、剪接、mRNA转运及翻译等水平,抑制或封闭目的基因的表达。

第二章核酸的结构与功能1、染色质的类型分为两种类型:常染色质和异染色质。

常染色质处于伸展状态,碱性染料着色浅而均匀;异染色质处于凝集状态,碱性染料着色较深。

2、染色质蛋白质分为两类:组蛋白和非组蛋白。

名词解释第一章绪论1 分子生物学是研究核酸、蛋白质等生物大分子的结构与功能,并从分子水平上阐明蛋白质与蛋白质、蛋白质与核酸之间的互作及其基因表达调控机理的学科。

2 DNA重组技术是将不同DNA片段(如某个基因或基因的一部分)按照人们的设计定向连接起来,在特定的受体细胞中与载体同时复制并得到表达,产生影响受体细胞的新的遗传性状。

3 功能基因组学又往往被称为后基因组学,它利用结构基因组所提供的信息和产物,发展和应用新的实验手段,通过在基因组或系统水平上全面分析基因的功能,使得生物学研究从对单一基因或蛋白质得研究转向多个基因或蛋白质同时进行系统的研究。

第二章染色体与DNA1组蛋白是染色体的结构蛋白,其与DNA组成核小体。

2 C值:一种生物单倍体基因组DNA的总量。

3 DNA的一级结构即是指四种核苷酸的连接及排列顺序,表示该DNA分子的化学构成。

4DNA二级结构是指两条多核苷酸链反相平行盘绕所生成的双螺旋盘绕结构。

5DNA的高级结构指DNA双螺旋进一步扭曲盘旋所形成的特定空间结构。

6核小体是由H2A、H2B、H3、H4各两个分子生成的八聚体和由大约200bpDNA组成的。

八聚体在中间,DNA分子盘绕在外,而H1则在核小体的外面。

每个核小体只有一个H1。

7DNA的半保留复制是DNA在复制时首先两条链之间的氢键断裂两条链分开,然后以每一条链分别做模板各自合成一条新的DNA链,这样新合成的子代DNA分子中一条链来自亲代DNA,另一条链是新合成的。

8复制时,双链DNA要解开成两股链进行,使复制起点呈叉状,被称为复制叉。

9复制子为生物体DNA的复制单位。

10错配 (mismatch):DNA分子上的碱基错配称点突变(point mutation)11缺失:一个碱基或一段核苷酸链从DNA大分子上消失。

12插入:原来没有的一个碱基或一段核苷酸链插入到DNA大分子中间。

13框移突变是指三联体密码的阅读方式改变,造成蛋白质氨基酸排列顺序发生改变。

分子生物学习题答案篇一:分子生物学课后答案第一章绪论1.简述孟德尔、摩尔根和沃森等人对分子生物学发展的主要贡献。

答:孟德尔的对分子生物学的发展的主要贡献在于他通过豌豆实验,发现了遗传规律、分离规律及自由组合规律;摩尔根的主要贡献在于发现染色体的遗传机制,创立染色体遗传理论,成为现代实验生物学奠基人;沃森和克里克在1953年提出DAN反向双平行双螺旋模型。

2.写出DNA和RNA的英文全称。

答:脱氧核糖核酸(DNA, Deo_yribonucleic acid),核糖核酸(RNA, Ribonucleic acid)3.试述“有其父必有其子”的生物学本质。

答:其生物学本质是基因遗传。

子代的性质由遗传所得的基因决定,而基因由于遗传的作用,其基因的一半来自于父方,一般来自于母方。

4.早期主要有哪些实验证实DNA是遗传物质?写出这些实验的主要步骤。

答:一,肺炎双球菌感染实验,1,R型菌落粗糙,菌体无多糖荚膜,无毒,注入小鼠体内后,小鼠不死亡。

2,S型菌落光滑,菌体有多糖荚膜,有毒,注入到小鼠体内可以使小鼠患病死亡。

3,用加热的方法杀死S型细菌后注入到小鼠体内,小鼠不死亡;二,噬菌体侵染细菌的实验:1,噬菌体侵染细菌的实验过程:吸附→侵入→复制→组装→释放。

2,DNA中P的含量多,蛋白质中P的含量少;蛋白质中有S而DNA中没有S,所以用放射性同位素35S标记一部分噬菌体的蛋白质,用放射性同位素32P标记另一部分噬菌体的DNA。

用35P标记蛋白质的噬菌体侵染后,细菌体内无放射性,即表明噬菌体的蛋白质没有进入细菌内部;而用32P标记DNA的噬菌体侵染细菌后,细菌体内有放射性,即表明噬菌体的DNA进入了细菌体内。

三,烟草TMV的重建实验:1957年,Fraenkel-Coat等人,将两个不同的TMV株系(S株系和HR株系)的蛋白质和RNA分别提取出来,然后相互对换,将S株系的蛋白质和HR 株系的RNA,或反过来将HR株系的蛋白质和S株系的RNA放在一起,重建形成两种杂种病毒,去感染烟草叶片。

分子生物学(杨建雄)第一章绪论分子生物学1.概念广义:在分子水平上研究生命现象,或用分子的术语描述生物现象的学科侠义:在核酸与蛋白质水平上研究基因的复制,基因的表达和调控,及基因的突变与交换的分子机制2.研究内容:①以某物种全套基因表达产物的结构和功能②基因传递和表达的途径③基因表达的调控3.三大原则①构成生物大分子的单体是相同的——共同的核酸语言(Nt)、共同的蛋白质语言②生物遗传信息的表达的中心法则相同③生物大分子里面,单体(核苷酸、氨基酸)的排列是不同的4.分子生物学的兴起①Mendel 豌豆杂交实验总结了基因的分离定律和自由组合定律表明生物的遗传性状是由独立的遗传因子决定,这些遗传因子后来被称作基因②遗传的染色体学说,染色体是基因的载体证实:1910年Morgan 利用果蝇进行遗传学实验发现了基因的连锁规律③“一个基因一个酶”假说1941年George Beadle和Edward Tatum 以红色面包霉为研究对象④核素1869年瑞士Miescher他的学生Altmann提出了核酸的概念⑤1910年德国Kossel 首次分离得到单核苷酸,并阐明核酸的主要成分是核糖、磷酸和碱基⑥1924年德国Feulgen 发现核酸中的糖有核糖和脱氧核糖两种,并根据核酸所含核糖的不同,将核酸分为核糖核酸和脱氧核糖核酸⑦1929年Kossel学生Levine发现核酸中的碱基主要是腺嘌呤、鸟嘌呤、胸腺嘧啶和胞嘧啶。

还证明核酸是由核苷酸组成的,而核苷酸是由碱基、核糖、磷酸组成的⑧1944年Avery通过肺炎链球菌转化实验证明基因是由DNA构成的1952年Hershey和Chase 利用噬菌体感染细菌实验,证实了DNA是遗传物质⑨1950年Chargaff指出DNA中四种碱基的比例关系:A/T=G/C=1⑩1953年Watson和Crick提出DNA双螺旋结构模型(分子生物学兴起的标志)5.分子生物学的发展①关于基因的复制1958年Meselson和Stahl 同位素实验证实DNA复制的半保留机制1956年Arthur Kornberg 等首先在大肠杆菌中发现了DNA聚合酶Ⅰ1989年Greider等发现端粒酶是以内源性RNA为模板的逆转录酶②关于基因的转录1955年Brachet 洋葱根尖和变形虫实验、Hall和Spiegelman T2噬菌体DNA-RNA杂交实验证实蛋白质合成模板是RNA;1958年Crick提出著名的中心法则1960年Weiss和Hurwitz 发现RNA聚合酶③关于基因的翻译1954年Gamow 推测遗传密码是三联体1961年Crick,Barrett和Brenner等用插入和缺失突变证实了遗传密码是三联体Nirenberg和Khorana破译遗传密码④关于基因表达的调控1961年Jacob和Monod提出基因表达的操纵子学说1976年Tonegawa 发现免疫球蛋白的体细胞重组机制......⑤基因过程的兴起1964年Holliday 提出了DNA重组模型DNA连接酶、逆转录酶、限制性内切核酸酶等加速分子生物学发展进程的一项“简单而晚熟”技术聚合酶链反应(PCR)技术1985年Mullis第二章核酸的结构和功能DNA是主要的遗传物质1869年瑞士Miescher 从细胞核中分离出含磷很高的酸性化合物,称为核酸1889年他的学生Altmann提出了核酸的概念1910年德国Kossel 首次分离得到单核苷酸,并阐明核酸的主要成分是核糖、磷酸和碱基1924年 德国 Feulgen 发现核酸中的糖有核糖和脱氧核糖两种,并根据核酸所含核糖的不同,将核酸分为核糖核酸和脱氧核糖核酸1929年 Kossel 学生 Levine 发现核酸中的碱基主要是腺嘌呤、鸟嘌呤、胸腺嘧啶和胞嘧啶。

分子生物学习题答案第一章绪论Chapter 1 Introduction一名词解释1.人类基因组计划:与曼哈顿原子弹计划和阿波罗登月计划相媲美的美国人类基因组计划(human genome project, HGP),解读人基因组上的所有基因、24个染色体DNA分子中的碱基序列。

在―人类基因组计划‖中,分为两个阶段:DNA序列图以前的计划和DNA序列图计划。

序列图前计划包括遗传图、物理图、转录图。

2. RFLP (restrict fragment length polymorphism ):A variation from one individual to the next in the number of cutting sites for a given restriction endonuclease in a given genetic locus.3. DNA指纹:基因组中存在着多种重复序列,拷贝数从几个到数十万个,可分为串联重复序列和分散重复序列。

根据个体重复序列拷贝的位置和数目的差异,使用限制性内切酶,获得具有个体特异性的DNA片段。

可以作为亲缘关系或个人身份的鉴定。

4. SNP(single nucleotide polymorphism, 单核苷酸多态性):在一个群体中,基因组内某一特定核苷酸位置上出现2种或2种以上不同核苷酸的现象,在群体中相应频率为1-2%。

如果低于这个频率,可视为点突变。

二简答1. What is molecular biology?Molecular biology is the subject of gene structure and function at the molecular level.To explain the principle of development, metabolism, heredity and variation, aging at the molecular level. It grew out of the disciplines of genetics and biochemistry.2. Major events in the genetics century第二章核酸、蛋白质结构一选择题:B, E, D, A, A二名词解释1.Transfection:describes the introduction of foreign material into eukaryotic cells using a virus vector or other means of transfer. The term transfection for non-viral methods is most often used in reference to mammalian cells, while the term transformation is preferred to describe non-viral DNA transfer in bacteria and non-animal eukaryotic cells such as fungi, algae and plants.2.Configuration:The configuration of a molecule is the permanent geometry that results from the spatial arrangement of its bonds. The ability of the same set of atoms to form two or more molecules with different configurations is stereoisomerism.Configuration is distinct from chemical conformation, a shape attainable by bond rotations.3.构象:(Conformation, generally means structural arrangement),指一个分子中不改变共价键结构,仅是单键周围的原子旋转所产生的原子空间排列。

现在分子生物学作业及答案第一章:分子生物学绪论1、分子生物学的定义。

从分子水平阐明生命现象和生物学规律。

研究蛋白质及核酸等生物大分子特定的空间结构及结构的运动变化与其生物学功能关系。

2、简述分子生物学的主要研究内容。

分子生物学研究内容(1)DNA重组技术(基因工程)(2)基因的表达调控(3)生物大分子的结构和功能研究(结构分子生物学)(4)基因组、功能基因组与生物信息学研究3、谈谈你对分子生物学未来发展的看法?第二章:DNA结构(1)1、DNA双螺旋模型是哪年、由谁提出的?简述其基本内容?1953年由美国科学家Watson和英国科学家Crick。

1、主链是由两条反向平行的多核苷酸链围绕同一中心轴构成的右手螺旋结构,脱氧核糖和磷酸交替连接,排在外侧,构成基本骨架2、两条链上的碱基以氢键相连,G与C配对,A与T配对。

嘌呤和嘧啶碱基对层叠于双螺旋的内侧2、DNA的双螺旋结构有哪几种不同形式,各有何特点?右手螺旋:A-DNA,B-DNA、左手螺旋:Z-DNAB-DNA构象:相对湿度为92%时,DNA钠盐纤维为B-DNA构象。

在天然情况下,绝大多数DNA以B构象存在。

A-DNA构象:当相对湿度改变(75%以下)或由钠盐变为钾盐、铯盐,DNA的结构可成为A构象。

它是B-DNA螺旋拧得更紧的状态。

DNA-RNA杂交分子、RNA-RNA双链分子均采取A构象。

Z-DNA构象:在一定的条件下(如高盐浓度),DNA可能出现Z构象。

Z-DNA是左手双螺旋,磷酸核糖骨架呈Z字性走向。

不存在大沟,小沟窄而深,并具有更多的负电荷密度。

Z-DNA的存在与基因的表达调控有关。

3、简述DNA的C-值以及C-值矛盾(C Value paradox)。

形态学的复杂程度(物种的生物复杂性)与C-值大小的不一致,称为C值矛盾(C-值悖理)(C-值是一种生物的单倍体基因组DNA的总量。

)4、简述真核生物染色体上组蛋白的种类,组蛋白修饰的种类及其生物学意义。