《竹林七贤与荣启期》

- 格式:doc

- 大小:26.50 KB

- 文档页数:4

1.简要分析赵孟頫《秋郊饮马图》。

【参考答案】《秋郊饮马图》绢本重着色,画秋郊平原溪涧,林木萧疏,一红衣奚官骑马持竿驱策群马,群岛形态生动多样。

笔法凝练浑厚,设色典雅,土坡晕染无皴,树干提笔勾勒,树叶用双勾,作品工整严谨,不同于宋画精密不苟的画风,极富"古意"2.赏析委拉斯贵之的《纺织女工》。

【参考答案】《纺织女工》是一曲劳动人民的赞歌,画家以希腊神话故事中的典故作为背景。

画的中景和前景运用了对比的手法,描绘了两个不同阶层的人们。

前景是辛苦的纺织女,中景描绘的一群贵妇,如此对比的手法加重了这幅画的社会意义。

画面技艺高超,色彩丰富,光色结合恰到好处画面前后多处光源,从左右射入房间,形成层层光波的变化,使画面虚实恰到好处,给人以真实感。

《纺织女工》是17世纪不可多得的杰作。

3.简要分析米开朗基罗的《大卫》。

【参考答案】《大卫》是米开朗基罗雕塑生涯中具有里程碑意义的作品。

这具雕像奠定了他充满意志与力量的雕塑风格。

作品以一个体魄健壮、结实,情绪昂扬而又洋溢着力量感的青年形象,表现一种顽强、坚定和正义的精神气质与勇敢、无畏和自信的人格意志。

《大卫》是对人的本质力量的肯定,是对人的英雄品格的赞颂,是对人的坚定意志和伟大精神的写照。

4.赏析李唐的《清溪渔隐图》。

【参考答案】《清溪渔隐图》,台北故宫博物院藏,以巧妙的章法和淋漓粗放的阔笔水墨长皴,表现了雨后溪畔绿树覆荫,溪水潺潺,山石明净,渔翁垂钓于江苇浅滩间的幽静境界,具有鲜明的形象和诗一般的意境,充分体现了李唐晚年对山水画技法的创造。

5.试分析黄公望的《富春山居图》。

【参考答案】《富春山居图》是元朝画家黄公望的作品,是黄公望为无用师和尚所绘,以浙江富春江为背景,全图用墨淡雅、山和水的布置疏密得当、墨浓淡干湿并用、极富于变化,被称为中国十大名世名画之一。

具有以下几个特点(1)取法荆浩、董源等人的山水画法,以水墨或浅绛色作画,淡墨干皴,苍润浑厚。

《竹林七贤与荣启期》砖印模画作者:当归来源:《环球人文地理》2016年第12期1960年4月,位于南京西善桥宫山北麓的西善桥钢铁厂,在取土施工过程中发现了一座古墓,随即报告给了江苏省南京考古队。

经考古队勘查,发现这是一座南朝时期中等规模的单室墓,早年曾被严重盗掘过,因此并没抱太大希望。

但令人欣喜的是,在墓室的南北两壁,分布着青砖拼嵌而成的砖画,画面上是“竹林七贤”和“荣启期”的欢宴图,这幅人物砖画便被命名为《竹林七贤与荣启期》。

这幅砖印模画长244厘米,宽88厘米,由超过300块墓砖组成。

南墓壁描绘的是嵇康、阮籍、山涛、王戎的画像,北墓壁描绘的则是向秀、刘伶、阮咸、荣启期的画像。

这幅砖画纯熟地发挥了线条的表现力,人物造型简练而传神,八人席地而坐,或抚琴啸歌,或颔首倾听,性格特征鲜明,每人身旁均有榜题标示姓名。

人物之间以松槐、垂柳等树木相隔,极富山林野趣,与人物相谐相融,完美地体现了对称美学。

然而,“竹林七贤”与“荣启期”并非同一时代背景下的人。

“七贤”谈吐不俗,洒脱倜傥,反映出在社会动荡、政治黑暗下,士大夫阶层精神的颓废和清高。

他们所代表的“魏晋风度”受到南朝人的极力推崇。

“荣启期”则是早于“七贤”很多年的春秋时期的高士,以遗弃世俗名利,知足常乐而著称,是历代文人名士推崇的楷模。

创作者把荣启期穿越时空与七贤并列,一方面是因为他们志趣相同,另一方面也是墓室两壁对称的需要,也有一说认为,这是南朝时期长生、升仙思想的反映。

虽说这幅砖画的历史故事被世人熟知,但砖画的制作工艺却一直是未解之谜。

直到南京考古队将画像砖运回南京博物院后,才揭开了一直以来砖画成型的神秘面纱。

据科考人员推测,创作者先将白描粉本制成模子,再用模子将画面压印在有编号的砖坯上,烧制后按编号顺序嵌砌在墓壁上,组成一幅宏大而完整的画面。

而画中采用的散点透视法,继承了我国古代绘画的传统,对称式的构图方式,则匀称和谐,情调统一。

随着考古工作的推进,考古人员又相继在江苏丹阳的3座南齐帝陵内发现了同样题材的墓室砖画。

I~II_,十z t R5ffI I_RESEFIRLZH 南京、丹阳墓葬壁画“竹林七贤与荣启期"再思考南京艺术学院美术学院/黄忠宝摘要:魏晋南北朝时期,王侯的墓室壁画引入了逸士高人的题材,尤以西善桥宫山墓葬砖画“竹林七贤与荣启期”(图一)为最,这是对当时墓葬题材的一种全新突破,将“竹林七贤”引入到帝陵的墓室壁画中,是对当时社会潮流的一种反映,同时也是出身不高的帝王为获得世族文化认同的需要,具有一定的政治意义。

同时还有满足帝王自身精神皈依的需要。

关键词:南朝砖画竹林七贤从1960年以来,在江苏的南京和丹阳地区,先后发现四座含有“竹林七贤和荣启期”砖画的墓葬,而且从其墓室形制来讲,这些墓室均被考证是帝王级的墓葬,为什么在当时的上层社会中会形成这样一股风气?甚至有学者提出这是否是一种帝王葬制譹值得思考。

一、“竹林七贤与荣启期”砖画的背景1.关于壁画产生年代的确定要探讨墓室壁画就不得不落足到那个时代中去,西善桥宫山墓葬发现最早,争议也是最大的,在1960年4月发现该墓葬,并于6月份发掘完成,它的产生时代从东晋到宋齐梁陈均有学者论证,从发掘以来一直争论不休。

参与发掘的罗宗真先生在发掘报告中从墓葬精构、遗物形制、壁画作风来看,最先推测这座墓葬应该是是南朝晋一宋时期的。

訛在1965年,承名世先生提出这是东晋时期的墓葬,这也成为这一时期的主要观点。

譻1974年,南京博物院认为西善桥宫山墓葬应为陈宣帝项顼显宁陵。

訛1977年,林树中先生进一步证实了丹阳两座墓为南齐的帝陵,同时认为西善桥墓葬时间应早于丹阳帝陵。

訛韦正先生结合前人的观点,再加上对于墓葬形制与陪葬器物的综合考量,指出这是刘宋中晚期的墓葬。

譾林树中先生推测西善桥宫山墓葬为刘宋前废帝刘子业墓,或后废帝苍梧王刘昱墓。

訛张长东先生认为西善桥宫山墓主为刘宋的刘骏。

訛所以,目前学界一般认为西善桥宫山墓是刘宋的墓葬,且为帝陵。

而丹阳的三座墓葬—般被认为是南齐的墓葬,也就是说,从现有的研究及材料来看,是西善桥的墓葬最早开始引入“竹林七贤”的主题,而后为南齐所借鉴,成为一种定制。

046文艺评论李华栋在中国绘画发展史上,六朝处在一个十分重要的发展阶段。

六朝绘画在承继两汉艺术传统的基础上,在主题思想、形象塑造、布局章法上都有创新和突破,对此后更加成熟的隋唐绘画艺术产生了深远影响。

六朝时期见于记载的画家和作品数量很多,但由于历经沧桑,传世的作品已寥若晨星。

即使流传今世的也大都是唐宋时期的卷轴摹本,虽然这些摹本保留了原作的风格和技巧,但面对后人期待目睹六朝真迹的渴望,无疑还是心存遗憾。

好在黄土藏金,在逝去一千多年的六朝古人的墓室内以画像砖、砖拼壁画等非卷轴画的形式向我们展现了不同风格的绘画作品。

1960年南京西善桥宫山大型南朝砖室墓内发现的“竹林七贤与荣启期”砖拼壁画,就是这个时期最具代表性的艺术作品之一。

该壁画以四人一组分布在墓室的南北两壁,相向而对,它们各长2.4米、高0.8米,南壁壁画自外而内依次为:嵇康、阮籍、山涛、王戎四人。

北壁自外而内为向秀、刘伶、阮咸、荣启期四人。

八人中除荣启期为春秋时期的隐士外,其余七人均为三国、两晋人物。

八位人物形象均采取席地而坐的姿势。

彼此以银杏、垂柳、松、槐、阔叶竹间隔,人物旁均有榜题人物姓名。

南壁壁画始为嵇康,嵇康右边绘银杏一株,与画上其他树木均作同根双枝树形,嵇康头梳双髻,无巾饰,双手弹琴,赤足坐于褥上,那怡然弹琴的神态充分体现了史料上对其生平的介绍,把这位具有傲视汤武周孔气概,但内心充满难言痛苦和矛盾的士人神态刻画得极为神似。

阮籍与嵇康隔松树一株。

其头戴帻,身着长袍,赤足一手支于皮褥之上,一手置膝上,吹指作啸状,极为生动。

其旁置带把酒器一具,器下有盘,器内浮小鸭一只。

阮籍旁为一株槐树,山涛隔树与之相邻,山涛头裹巾,赤足屈膝坐于皮褥之上,一手挽袖,一手执耳杯,前置一瓢尊,其“饮酒至八斗方醉”的海量被刻画得淋漓尽显。

山涛之旁,垂柳一株,然后为王戎。

王戎头露髻,一手靠几,一手持如意。

仰首、屈膝,赤足坐于皮褥上,其前置瓢尊一只、耳杯一只,瓢尊中亦浮一只小鸭,《庾信乐府·对酒歌》有“山简竹篱倒,王戎如意舞”之句。

再论南朝“竹林七贤”与荣启期砖画的内涵

丁红旗

【期刊名称】《嘉兴学院学报》

【年(卷),期】2024(36)1

【摘要】在至今考古发掘所能见到的“竹林七贤”与荣启期的五幅砖画中,宫山大墓的砖画称得上是最准确、最生动的一幅。

从构图布局上看,除了所反映的神仙道教思想外,就是在七贤画中展示对俗世生活的一种向往或精神理想。

这有其时代背景,主要有三个方面:南朝士族制度下对儒雅、文化的无限倾赏,儒学的衰落、玄谈的兴盛以及隐逸之风的泛滥等。

宋、齐、梁三朝,也是对七贤已排除杂音、高度认可的时期。

无疑,帝陵的绘图迎合了这些时代风尚。

也正是这种社会土壤,一直在推动着这种砖画的出现,甚且因其制作繁复、技术要求高,又能以一种宏大、结构纷繁的场面来彰显帝王显赫、张扬的气势,而一度作为帝陵的标配,在逝后的世界中一再传衍,也由此开启了一个新的墓葬壁画传统。

【总页数】10页(P55-64)

【作者】丁红旗

【作者单位】华东师范大学中文系

【正文语种】中文

【中图分类】K825.6

【相关文献】

1.《竹林七贤与荣启期》砖印模画

2.是否为南朝葬制及其起止年代--关于"竹林七贤与荣启期"画像砖的两个问题

3.(南朝)画像砖《竹林七贤与荣启期》何以无竹?

4.南京西善桥竹林七贤与荣启期砖画“竹”图考

5.从潘诺夫斯基图像学角度解读——《竹林七贤与荣启期》砖画

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

砖画墓在江苏地区已发现多座,包括南京西善桥南朝墓、丹阳胡桥鹤仙坳南朝墓、丹阳建山金家村南朝墓、丹阳胡桥吴家村南朝墓、南京雨花台石子冈M5、南京雨花台铁心桥小村M1、南京栖霞狮子冲M1和M2等墓葬,其中图像保存最完整的是南京西善桥南朝墓。

这些砖画是研究六朝绘画史最为直接和可靠的实物资料,自发现以来就引起考古学者和美术史学者广泛的兴趣。

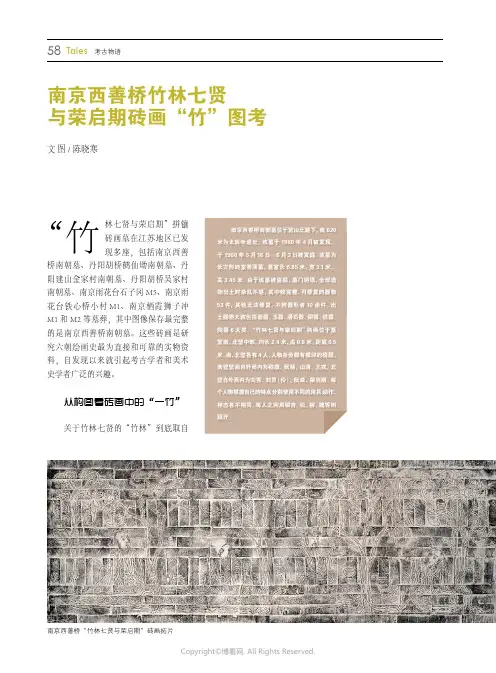

从构图看砖画中的“一竹”关于竹林七贤的“竹林”到底取自葡萄藤南京西善桥“竹林七贤与荣启期”砖画拓片该墓于1960年4月被发现,1960年5月16日—6月3日被发掘。

该墓为墓室长6.85米,宽3.1米,3.45米。

由于该墓被盗掘,墓门坍塌,全部遗其中较完整、可修复的器物件,其他无法修复、不辨器形者10余件。

出玉器、滑石器、铜器、6大类。

“竹林七贤与荣启期”砖画位于墓北壁中部,均长2.4米,高0.8米,距底0.5南、北壁各有4人,阮籍、山涛、王戎,北刘灵(伶)、阮咸、荣启期。

每人物根据自己的特点分别使用不同的用具,每人之间用银杏、松、柳、槐等树未可知也。

”可见就算《世说新语》一书是刘义庆独立完成,也很难不参考众门客之意见。

刘义庆在著录《世说新语》时,尽量做到客观,例如其收录的所有人物,都是历史上确实可考的,然而其中难免也会收录一些街谈巷语、道听途说的内容。

刘孝标为之作注时,曾有意识地矫正此类弊端,专门取各家史料来补充矫正,常常有不同意刘义庆的地方。

刘义庆及其门客和刘孝标,代表了南朝人对于七贤的一般看法。

可以说,至迟到东晋末期,南朝人已经普遍把“竹林”看做是竹子林。

然而南京西善桥南朝墓的竹林七贤图里共有10株植物,却只有1棵竹子,甚至还有学者认为这株植物也“非竹”。

海兽葡萄纹铜镜葡萄干标本关于拼镶画像砖的制作方法,并无确切的文字记载,据南京西善桥南朝墓发掘者推测,要想用许多的砖组成一幅完整的壁画,“估计是先在整幅绢上画好,分段刻成木模,印在砖坯上,再在每块砖的侧面刻就行次号码,待砖烧就,依次拼对而成的”。

魏晋南北朝美术——⾼频考点2021年年9⽉月7⽇日二、简述题1.简述四大石窟的艺术特征 *****2.简述吴道子的绘画特点***二、论述题1.论述魏晋南北朝时期美术的发展状况 **2.谈谈你对顾恺之“传神写照”论的认识*****一、名词解释1.谢赫“六法论”*****2.曹衣出水,吴带当风 *****3. 以形写神 **4.迁想妙得**5.“二王” **6.竹林七贤与荣启期砖画(魏晋风度)**7.顾恺之 *****8.《女史箴图》**9.《洛神赋图》***10.《列女仁智图》**“曹⾐出⽔”风格造像《⼋⼗七神仙卷》“吴带当风”风格3.以形写神 **东晋画家顾恺之提出的形神关系论。

他认为神应以形为依据,如果仅仅形似,而不能反映出绘画对象的特有神气都不算成功。

“以形写神”强调人物画表现人物的精神气质,但“传神”必须要通过一定的形象表现出来,以达到形神兼备。

4.迁想妙得**东晋画家顾恺之提出的艺术创作思想。

所谓“迁想妙得”即在艺术创作中,作者必须通过联想、移情、想象等心理活动获得主客体之间的情感体验,神思交融,由此而达到传神的境界。

“迁想”比“联想”更为广泛更有目的性,画家的想象力出于“迁想”也是画家“神思”的基础。

一、名词解释1.谢赫“六法论”*****①南齐画家谢赫在其《画品》一书中提出的品评绘画的六条标准,即气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、转移模写。

②六法论:“气韵生动”:是把生动地反映人物精神状态和性格特征作为艺术表现的最高准则;“骨法用笔”:是通过对人物外表的描绘而反映人物特征的笔法要求;“应物象形”、“随类赋彩”“经营位置”:是指绘画艺术的造型基础,形、色及构图;“转移模写”:指绘画的临摹和复制。

③“六法”的提出是对古代长期绘画实践和理论探讨的具有总结意义的完整认识。

④“六法”后来被作为整个中国画创作和批评的纲领,在中国绘画史上具有重要意义,对传统绘画产生了极为深远的影响。

16、名词解释:楚国画长沙楚墓先后出土两幅旌幡性质的帛画,代表作有《人物龙凤帛画》和《人物御龙帛画》。

它代表了先秦绘画的水平和特征。

人物皆作正立和侧立,通过衣冠服饰表现其身份;比例匀称,仪态肃穆;勾线流利挺拔,设色采用平涂与渲染兼用的方法,格调庄重典雅。

表现了引魂升天的主题。

25、名词解释:马王堆1号的汉墓帛画该为西汉前期湖南长沙的一座墓。

代表作是棺盖上覆盖的《引魂升天图》,T字型帛画,描绘了阴府、人间、昆仑、天庭的景象,展现了墓主人死后成仙的过程。

表现了引魂升天的主题和永生的丧葬信仰。

帛画保存完好,构图饱满,布局对称,线条刚劲,布局对称,线条刚劲,设色沉着。

人物造型秉承战国样式,表现为侧面或者正侧面,装饰气息明显减弱。

32、名词解释:威武雄壮的秦代陶塑兵马俑1974年陕西临潼秦始皇陵封土东侧1.5公里处发现3座兵马俑坑,被誉为“世界第八奇迹”。

考古推断3个陪葬坑共有兵俑和陶马8000余个,目前出土2000余个。

俑坑军阵布局排列整齐有序。

俑群规模宏大、场面壮观、气势撼人、主体鲜明,展现了秦军威武健壮、所向披靡的气概,洋溢着积极进取、蓬勃向上的时代气息,是造型艺术取得划时代成就的标志。

陶俑以模塑和手塑相结合的方法制成,在模制成型的基础上,采用了捏、贴、塑、画等多种表现方法,一件作品往往集圆雕、浮雕、线刻、彩绘于一身。

其艺术特点崇尚写实,手法严谨,性格鲜明,形象生动。

40、名词解释:《女史箴图》,大英博物馆藏《女史箴图》作者传为东晋顾恺之,依西晋张华文学作品《女史箴》画。

现藏大英博物馆的被认为是唐摹本,藏于北京故宫博物院的是宋摹本。

画作依西晋张华的文学作品《女史箴》而画,共九段,内容是讲解劝解宫中妇女的一些封建道德规范。

画家注重用线造型,线条紧劲,富有节奏感,恰似“春蚕吐丝”,宛若“春雨浮空,流水行地”,发展了“高古游丝描”。

41、名词解释:秀骨清像陆探微,活跃于南朝刘宋时期,擅长人物画和佛教绘画等,其画作迄今已为真迹传世。

南京博物院藏⽵林七贤与荣启期砖画 南京博物院历史馆六朝展区有⼀幅六朝陵墓中的砖画,内容是⽵林七贤与荣启期。

据南京艺术学院教授林树中考证,该砖画之墓可能是南京西善桥壁画墓为南朝宋前废帝刘⼦业墓(成于景和元年,465 年)或后废帝苍梧王刘昱墓(成于元徽五年,477年),画的母版极有可能是六朝著名的宫廷画家陆探微,画中极具陆探微画作的“秀⾻清像”的风格。

南京和丹阳地区⽬前⼀共出⼟并对外公布的“⽵林七贤与荣启期”砖画有四座,包括南京西善桥宫⼭南朝⼤墓、丹阳胡桥南朝⼤墓、丹阳⾦家村南朝⼤墓、丹阳吴家村南朝⼤墓四座。

其中以南京西善桥宫⼭南朝⼤墓中的⽵林七贤砖画保存最为完好。

南京西善桥宫⼭南朝⼤墓于1960年4⽉发现,其壁画各长2.4⽶、⾼0.8⽶、距底0.5⽶。

南壁画⾃外⽽内为:嵇康、阮籍、⼭涛、王戎四⼈;北壁⾃外⽽内为向秀、刘灵、阮咸、荣启期四⼈。

南壁画为嵇康等⼈画像北壁画为荣启期等⼈画像嵇康像 嵇康(公元224年-263年,⼀作公元223—262年),字叔夜,三国曹魏时著名思想家、⾳乐家、⽂学家,谯郡铚县(今安徽省濉溪县临涣镇)⼈。

正始末年与阮籍等⽵林名⼠共倡⽞学新风,主张“越名教⽽任⾃然”、“审贵贱⽽通物情”,为“⽵林七贤”的精神领袖。

阮籍像 阮籍(公元210年—263年)字嗣宗,三国时期魏诗⼈。

陈留(今属河南)尉⽒⼈。

建安七⼦之⼀阮瑀的⼉⼦。

曾任步兵校尉,世称阮步兵。

崇奉⽼庄之学,政治上则采取谨慎避祸的态度。

⼭涛像 ⼭涛(公元205年—283年),字巨源,三国曹魏及西晋时期名⼠、政治家。

河内郡怀县(今河南武陟西)⼈。

王戎像 王戎(公元234年-305年),字濬冲,西晋名⼠、官员,惠帝朝司徒。

琅玡临沂(今⼭东临沂⽩沙埠镇诸葛村)⼈。

向秀像 向秀(约公元227-272),字⼦期,三国曹魏及西晋时期名⼠。

河内怀(今河南武陟)⼈。

向秀喜谈⽼庄之学,曾注《庄⼦》,注未成便过世。

刘灵像 刘灵,(约公元221年-300年),字伯伦,魏晋时期沛国(今安徽淮北市濉溪县)⼈。

竹林七贤都是哪个朝代的及生平简介

在文学上我们常常听到“唐宋八大家”、“建安七子”、“竹林七贤”的称

号,这“竹林七贤”都有谁呢?又都是哪个朝代的呢?小编整理了竹林七贤都是

哪个朝代的及生平简介。

诗歌鉴赏的15种题型及答法高中语文阅读答题公式及模板高考语文文言文断句方法及技巧高考易错成语及解释

1竹林七贤名号的由来竹林七贤指的是魏晋时期正始年间(240-250),嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、王戎及阮咸七人,先有七贤之称。

因常在

当时的山阳县(今修武一带)竹林之下,喝酒、纵歌,肆意酣畅,世谓七贤,

后与地名竹林合称。

1竹林七贤之嵇康嵇康(223-262)三国魏着名文学家、思想家、音乐家。

字叔夜。

谯国至(今安徽宿州市西南)人。

嵇康是魏宗室的女婿,任过中散大夫,世称嵇中散。

崇尚老庄,讲求养生服食之道,着有《养生论》。

与阮籍齐名,为“竹林七贤”之一。

《魏氏春秋》:“(嵇康)与陈留阮籍、河内山涛、河南向秀、籍兄子咸、琅邪王戎、沛人刘伶相与友善,游于竹林,号为七贤。

”他的朋友山涛(巨源),后来投靠司马氏当了吏部尚书,曾劝他出去做官,他遂

写了一封《与山巨源绝交书》,加以拒绝。

因“非汤武而薄周孔”,且不满当时掌握政权的司马集团,遭钟会诬陷,为司马昭所杀。

嵇康在政治思想上“托好老庄”,排斥“六经”,强调名教与自然的对立,主张决破礼法束缚。

他的哲学

思想基础是唯物主义自然观,坚持朴素的唯物主义的认识论。

他认为“元气陶铄,众生禀焉”(《明胆论》),肯定万物都是禀受元气而产生的。

提出“越名教。

《⽵林七贤与荣启期》“⽵林七贤”在历史上⼴为表现,成为中国传统艺术中⼀个常⽤的题材,但对其表现最早,并且与后世的七贤画像⼤为不同的,就是魏晋时期的画像砖《⽵林七贤与荣启期》系列。

魏晋时期的画像砖《⽵林七贤与荣启期》系列共发现了四处墓葬,分别是1960年5⽉在南京西善桥出⼟的南朝⼤墓,1965年11⽉在江苏丹阳鹤仙坳发掘的南齐⼤墓,和1968年8⽉和10⽉在江苏丹阳吴家村及江苏丹阳⾦家村出⼟的两座南齐墓。

可惜丹阳三墓中的“七贤”壁画多有残缺,尤其是鹤仙坳墓中“七贤”画残缺严重(仅剩半幅)。

吴家村墓和⾦家村墓“七贤”画较完整,但仍有少部分残破,且⼈物形象及题榜姓名还有互相错乱或重复、缺少等误差。

南京西善桥墓出⼟的“⽵林七贤及荣启期”⼤型画像砖保存最为完整,对称排列于墓室的南北两壁,各长2.4,⾼0.8⽶,共计⽤324块砖拼嵌组成。

⼈物形象及题榜姓名也与史书记载⼀致,具有很⾼的历史价值和艺术价值,现珍藏于南京博物院,历来被国内外史学和美术界所重视。

如杨泓、郑岩在其《中国美术考古学概论》中,就有这样的论述:“西善桥宫⼭墓南北两壁装饰的⽵林七贤与荣启期拼镶砖画,长204、⾼80厘⽶,由上百块砖拼合⽽成。

南壁由外⽽内依次为嵇康、阮籍、⼭涛、王戎。

北壁⾃外⽽内依次为向秀、刘灵(刘伶)、阮咸、荣启期,所画⼈物或奏乐,或饮酒,或长啸,情态各异,均题有姓名,画⾯两端和每个⼈物之间各有⼀树。

这些模印砖上原有彩绘,今多已不存。

这组画像是⽬前所见南朝绘画艺术最为精彩的作品。

其他三座墓葬在同样位置也装饰⽵林七贤与荣启期画像砖,⾦家村墓与宫⼭墓画像的许多部分甚⾄出于同⼀印模,只是补加了当时已经失去的部分。

吴家村墓则依据⾦家村的画像重新制模,线条较粗疏。

此外鹤仙坳墓还发现⽵林七贤与荣启期画像的部分残迹这些后期制作的壁画均不及宫⼭墓所见精彩,且题记多有错乱,但增加了其他内容的画像。

”([2]P 218)这⼏套画像砖内容、形式⼤体相同,所以本⽂就以南京西善桥宫⼭墓的《⽵林七贤与荣启期》画像砖为例,分析对“⽵林七贤”的性格表现。

《竹林七贤与荣启期砖画》,南京西善桥宫山北麓南朝帝王陵墓出土(镇院之宝)画像之宝—竹林七贤与荣启期砖画现象级“博物馆综艺”《国家宝藏》中南京博物院选出的三件国宝其中之一,正是《竹林七贤与荣启期砖画》。

这是迄今已发现的最早的晋魏人物画实物,也是现存最早的竹林七贤人物组图,2002年国家文物局公布首批禁止出国(境)的一级文物中,这组印模拼嵌画像砖名列其中。

竹林七贤砖画,长244厘米。

宽88厘米。

由300多块古墓砖组成,出土时分东西两块,一块为嵇康、阮籍、山涛、王戎四人,另一块为向秀、刘伶、阮咸、荣启期四人。

人物之间以瘾行为、槐树、青松、垂柳、阔叶竹相隔。

8人均席地而坐,但各呈现出一种最能体现个性的姿态,士族知识分子自由清高的理想人格在这块画像砖上得到了充分地表现。

砖画中安排荣启期和“七贤”在一起,除绘画构图上对称的需要外,荣启期更有为“七贤”之楷模的寓意。

这幅砖画纯熟地发挥了线条的表现能力,人物造型简练而传神,八人席地而坐,或抚琴啸歌,或颔首倾听,性格特征鲜明,艺术价值极高。

此7人为魏晋间风流名士,因不满时政,乃逍遥山林,谈玄醉酒,长歌当哭,自暴自弃,世称“竹林七贤”。

由于“七贤”在当时热衷于清谈和玄学,崇尚空灵之道,而玄学中又掺杂了许多“怡悦情性”“自我陶冶”“洗心养身”“自喻适志”的道教因素,颇受知识分子的喜好,“七贤”谈吐不俗,洒脱倜傥的人生观亦博得了知识分子的赞赏,久之,便形成了所谓的“魏晋风度”,“七贤”成了魏晋风度的代表人物。

原画自左至右,向横展开,依次为手执如意的王戎、喝酒的山涛、啸歌的阮籍、弹琴的嵇康、静思德向秀、恋杯的刘伶、拨阮的阮咸、殿后这位[鹿裘带索、鼓琴而歌]的荣启期。

人物之间则以垂柳、乔松、梧桐、银杏及不知名的树木相隔,各占一席之地。

奇怪的是,画中不见竹林!有说法是在当时的山阳县的竹林之下,喝酒、纵歌,肆意酣畅,世谓七贤,后与地名竹林合称。

五个大墓《七贤》砖画中,七贤聚首之处,却非竹林,或为柳树,或为阔叶树。

历代名家作品《竹林七贤图》竹林七贤与荣启期《竹林七贤与荣启期》模印砖画由200 多块古墓砖组成,分为两幅,嵇康、阮籍、山涛、王戎4 人占一幅,向秀、刘伶、阮咸、荣启期4 人占一幅。

人物之间以银杏、松槐、垂柳相隔。

8 人均席地而坐,但各呈现出一种最能体现个性的姿态,士族知识分子自由清高的理想人格在这块画像砖上得到了充分地表现。

我们来结合“竹林七贤”和荣启期的个性特征来看砖画中的人物。

嵇康为“七贤”之首,是一个豁达而有文采的人物。

据文献记载,稽康“博综伎艺,于丝竹特妙”,且常“弹琴咏诗,自足于怀”。

砖画中的稽康正在抚琴,微微扬头举眉,有“手挥五弦,目送归鸿”的神情,给人一种旁若无人之感。

阮籍是一个不拘小节的人,喜好饮酒,且“嗜酒能啸”,就像我们今天所说的把手指放在嘴里吹口哨一样。

在“七贤”中,有“嵇琴阮啸”之说。

这块砖画中的阮籍侧身用口作长啸之状,很显然一幅嗫嚅忘形的样子。

《山涛传》中对山涛有“饮酒至八斗方醉”的记录,可见山涛也是一个酒鬼。

在这幅砖画中,山涛手执一酒碗,典型一个嗜酒如命的文士。

王戎为人直率,不修威仪。

此砖画中的王戎手舞如意,并配以钱箱、赤腿,姿态懒散悠闲,自得其乐。

据文献记载,向秀“雅好老庄之学,庄周著内外数十篇……秀乃为之隐解,读之者超然心悟,莫不自足一时也”,可见他是一个十足的道学家。

砖画中的向秀闭目倚树,似乎在对玄理深思。

刘伶嗜酒如命,“止则操卮执觚,动则契盍提壶”,大杯小盅,来者不辞。

砖画中的他手持耳杯斟酒,一副醉意朦胧之态。

阮咸通音律,擅弹琵琶,当然,这里的“琵琶”与现在的琵琶不同,它是一种被称为“阮”的弹拨乐器,相传这种乐器就是由阮咸发明的,有人把这种乐器叫做月琴。

画中阮咸挽袖拨阮,完全沉浸在音乐之中。

荣启期是春秋时代人,其思想与以嵇康为首的阮籍、山涛、王戎、向秀、刘伶、阮咸等“竹林七贤”有相同之处,所以也被一起加以推崇。

除了绘画构图上对称的需要外,更有以荣启期为“七贤”之楷模的寓意。

“竹林七贤”在历史上广为表现,成为中国传统艺术中一个常用的题材,但对其表现最早,并且与后世的七贤画像大为不同的,就是魏晋时期的画像砖《竹林七贤与荣启期》系列。

魏晋时期的画像砖《竹林七贤与荣启期》系列共发现了四处墓葬,分别是1960年5月在南京西善桥出土的南朝大墓,1965年11月在江苏丹阳鹤仙坳发掘的南齐大墓,和1968年8月和10月在江苏丹阳吴家村及江苏丹阳金家村出土的两座南齐墓。

可惜丹阳三墓中的“七贤”壁画多有残缺,尤其是鹤仙坳墓中“七贤”画残缺严重(仅剩半幅)。

吴家村墓和金家村墓“七贤”画较完整,但仍有少部分残破,且人物形象及题榜姓名还有互相错乱或重复、缺少等误差。

南京西善桥墓出土的“竹林七贤及荣启期”大型画像砖保存最为完整,对称排列于墓室的南北两壁,各长2.4,高0.8米,共计用324块砖拼嵌组成。

人物形象及题榜姓名也与史书记载一致,具有很高的历史价值和艺术价值,现珍藏于南京博物院,历来被国内外史学和美术界所重视。

如杨泓、郑岩在其《中国美术考古学概论》中,就有这样的论述:“西善桥宫山墓南北两壁装饰的竹林七贤与荣启期拼镶砖画,长204、高80厘米,由上百块砖拼合而成。

南壁由外而内依次为嵇康、阮籍、山涛、王戎。

北壁自外而内依次为向秀、刘灵(刘伶)、阮咸、荣启期,所画人物或奏乐,或饮酒,或长啸,情态各异,均题有姓名,画面两端和每个人物之间各有一树。

这些模印砖上原有彩绘,今多已不存。

这组画像是目前所见南朝绘画艺术最为精彩的作品。

其他三座墓葬在同样位置也装饰竹林七贤与荣启期画像砖,金家村墓与宫山墓画像的许多部分甚至出于同一印模,只是补加了当时已经失去的部分。

吴家村墓则依据金家村的画像重新制模,线条较粗疏。

此外鹤仙坳墓还发现竹林七贤与荣启期画像的部分残迹这些后期制作的壁画均不及宫山墓所见精彩,且题记多有错乱,但增加了其他内容的画像。

”([2]P 218)

这几套画像砖内容、形式大体相同,所以本文就以南京西善桥宫山墓的《竹林七贤与荣启期》画像砖为例,分析对“竹林七贤”的性格表现。

八个人物之间的十株树木不全是竹子,而是五株杏树、两株垂柳、一株松树、一株槐树,仅仅在向秀与荣启期之间有一株阔叶竹。

画像砖中的荣启期,是两晋的士人甚为推崇的春秋时期道家人物,其人精通音律,博学多才,传说孔子游于

泰山,就曾见其鹿裘带素,鼓琴而歌,交谈后甚为赞服。

魏晋时期,对荣启期也推崇备至,砖画中安排荣启期和“七贤”在一起,有为“七贤”之楷模的寓意。

画面中,八人均席地而坐,但各以一种最能体现自己个性的姿态来表现。

人物有的上身袒露、披襟抱膝,有的赤足打坐、两眼凝视、若有所思,有的抚琴啸歌,有的颔首倾听,有的高谈玄理,有的把玩如意,人人宽衣博带,生动地表现了他们傲世、享乐的神态。

嵇康头梳双髻,目送秋鸿,手弹五弦,做怡然弹琴状。

阮籍头戴巾幢,一手支皮褥,一手置膝上,口作长啸状。

山涛头裹布巾,身前置一瓢尊,一手挽袖,一手执杯欲饮,作豪饮状。

王戎斜身靠几,手弄一玉如意。

向秀头戴帧,一肩袒露,闭目沉思。

刘伶双目凝视手中酒杯,另一手蘸酒品尝,尽展其嗜酒如命。

阮咸垂带飘于脑后,挽袖持拨,正弹琵琶,表现其妙解音律。

荣启期披发、长须,腰系绳索,凝思而弹五弦琴。

整个画像砖用最典型的手法,形象地刻画了“七贤”的个性和特点,与史书记载的七贤的性格和特点描绘可谓惟妙惟肖。

孤傲高雅、崇尚老庄之情,追求个性之心,溢于画面。

士族知识分子自由清高的理想人格,在画像砖上作到充分地表现。

整幅画像砖以突出人物为主,以挺劲、秀丽的线条,形象地刻画了每一个人物的性格和动态。

他们轻裘、缓带、宽衣、赤足,衣裙和飘袖尤如春蚕吐丝,线条极为优美流畅。

并以阔叶竹、青松、银杏、垂柳等不同树木作间隔,既分段表现了人物的特性,又构成了一个完整的画面。

婀娜多姿的古树作为衬景,使人树结合,相互辉映,也滋育和推进了此后的山水画。

每个人物身旁均有题榜标明身份,是一组既各自独立又和谐统一的大型画像砖组画,其精心处理是颇见匠心的。

四、画像砖《竹林七贤与荣启期》艺术特色及价值

画像砖一般是一个砖面上是一个画面,即一个砖面上表现一幅完整的画面或主题。

而南朝发展出了一中新的画像砖手法,即:拼镶砖画。

“所谓拼镶砖画,即是由多块画像砖拼镶起来表现一完整主题。

可以说,南朝的拼镶砖画是在画像砖的基础上发展起来的。

”([3]P421)可以看出,而南朝的拼镶砖画与一般画像砖又有着不同,其区别就是,拼镶砖画的画面在每一块砖面上表现的都是画面的一部分,都组合起来才能形成一幅完整的画面。

“所谓的拼镶砖画与东晋南朝的画像砖有着明显的不同。

拼镶砖画是由多块砖拼镶在一起来表现一幅完整的画

面,其构图一般是布满整个墓室;拼镶砖画的题材内容一般是表现在砖侧,而东晋南朝的画像砖题材一般表现在砖面。

”([3]P422)

魏晋南北朝时期,是我国绘画发展史上的一个重要事情,但可惜这个事情遗留下来的绘画作品极少,所以南朝的拼镶砖画为研究分析南朝的绘画艺术提供了可贵的实物资料。

南京西善桥宫山墓的《竹林七贤与荣启期》画像砖就是这种拼镶砖画中的杰作。

同时其在工艺上亦有创新,它与西汉洛阳等一砖多模的空心画像砖以及东汉成都等地的一砖一模实心画像砖相比,制作过程也更为复杂。

据专家考证,模印拼嵌画像砖的做法是:先将白描画面的粉本制成木模,再用木模将画面以线条的形式压印在统一编号的砖坯上,经烧制定型,再按编号的顺序嵌砌在墓壁上,组成一幅完整的画面。

这样的做法,突破了以往一砖多模画像砖的重复单调,以及一砖一模幅面小,气魄不大的局限,反映了制陶工艺的进步和南朝时多种艺术形式的借鉴和融合。

在这幅《竹林七贤与荣启期》的画面上,创作者又独具匠心的将荣启期与七贤并列,一方面反映了魏晋南朝时期“贵在肆志”、“仰慕同趣”的社会风尚,另一方面也是墓室两壁画对称的需要。

将不同历史时期的人物因志趣相同而展现在同一幅画面上,是这件作品的特色和创新,反映了南朝时期江南地区活跃的艺术创作氛围。

《竹林七贤与荣启期》画像砖母本作者究竟是谁,至今仍有争议。

但从《竹林七贤与荣启期》的人物及树木的刻画手法、风格、线条、人物神态、衣褶飘袖等都与顾恺之的摹本《女史箴图》、《洛神赋图》等极为相似。

而且顾恺之本人也是东晋名士,生活的年代与“七贤”较接近,所以目前学术界比较集中的意见认为是顾恺之。

所以,这幅作品也是研究顾恺之及魏晋时期绘画的重要素材。

五、在艺术中永存的七贤

“竹林七贤”独具的个人魅力,使他们在我国文人中的产生了巨大的影响,同时也是当时的士人情趣及社会风尚的反映。

在“竹林七贤”身后,有着众多的艺术家都以其为题材,创作了许多的杰作,都寄托了对他们笑傲山林的向往和憧憬,并都注重对其精神面貌和个性特征的描绘。

但随着《竹林七贤与荣启期》画像砖的出土问世,人们对“竹林七贤”的研究又被推向了新的高潮,所以当代的

理论家、史学家又展开了对他们的探讨,并大胆的根据他们在因政权压迫下的不同表现,深入的分析其“贤”与“不贤”。

但不论这些研究的结论是什么,都不能抹杀其独特的历史价值和特定的人格精神。

现代人离“竹林七贤”的年代已经非常久远,但他们的博学多能、鲜明的个性、富有传奇色彩的经历以及坚忍不拔地追求自由和理想的人格魅力,不仅是那个时代的产物,在今天的生活中,仍然是我们也在不断追求的境界。

而且随着对人性的解放和对人性的关注,必将愈来愈受到当代人的推崇。

所以在艺术作品中存在发现的“竹林七贤”精神也必将随着艺术永存。

本文对南京西善桥宫山墓的《竹林七贤与荣启期》画像砖的研究分析,一方面是为了画像砖艺术的发掘,另一方面也是为了对“竹林七贤”的人格魅力发扬。

通过上述的分析,从画像砖的艺术发展和独特风格出发,进而研究“竹林七贤”的产生时代、人物性格等。

通过《竹林七贤与荣启期》画像砖中的艺术表现分析,发现其在人物性格的表现上的独特之处,从而让这个古老的艺术形式携“竹林七贤”再次走向人们的视野,在感受画像砖的特有艺术语言带来的魅力同时,也感受到“竹林七贤”的人性魅力。

所以,南京西善桥宫山墓出土的这件《竹林七贤与荣启期》画像砖,不仅在历史价值上,在艺术价值上也是不可替代的一件珍品,不愧为南朝时期最杰出的艺术作品和国宝级的艺术文化宝藏。