原子物理学的发展史

- 格式:ppt

- 大小:560.00 KB

- 文档页数:26

原子物理学的发展科学原子论诞生的背景化学以物质为研究对象,以阐明物质的结构及其变化规律为己任。

那么,“物质的组成是什么?”是化学的基本问题和核心问题。

但从古代的德谟克利特(公元前460~370年)到17世纪的波义耳(1627~1691年),两千多年来,一直没有完全正确的答案。

尽管德谟克里特斯早就提出物质是由看不见的粒子组成的。

这种粒子叫做“原子”(希腊语中是不可分的意思),但这只是一种猜想,一种推理,没有实验依据。

所以对物质结构的认识是朦胧的,幼稚的,处于初级阶段。

直到17世纪的1661年,波义耳才第一次明确了化学的研究对象和方法及其物质观,将化学定义为科学。

基于他的化学实验,他建立了科学的元素理论。

他认为只有那些不能被化学方法分解的简单物质才是元素。

这种物质观接近原子论,但还不是科学的原子论。

因为,他当时所说的元素,在今天看来,只是一种简单的物质,而不是原子。

错误还很多:受限于实验条件和思想局限,把火、气、水误认为元素;把物理性质“火”和化合物“水”当作元素,造成元素概念的混乱。

在波义耳之后的100年里,人们在科学实验和化学分析中不断发现新元素,并逐渐将这些化合物从元素列表中拉了下来。

1789年,拉瓦锡对元素的概念进行了总结和思考,提出元素是“化学分析所能达到的终点”。

丰富了波义耳的元素观,发表了33种元素的列表,但未能确定和证实元素的质量。

因此,波义耳的“元素说”还没有成为一个准确、清晰、科学的概念,需要进一步发展。

400年前,希腊哲学家留基伯提议原子的概念。

1803年,英国物理学家约翰道尔顿提出了原子理论。

1833年,英国物理学家法拉第提出法拉第。

电解定律,说明原子是带电的,电可能是不连续的颗粒存在。

1874年,Stoney提出电解过程中交换的粒子应称为电子。

在1879年,克鲁克斯从放电管(高电压松懈关于电子管阴极射线发现于)。

1886年,戈德斯坦从放电管中发现了阳极雷。

1897年,一位英国物理学家汤姆森验证;证明;确认负极即从阴极材料中释放出来。

原子物理学简史原子物理学就是研究原子得结构、运动规律及相互作用得物理学分支。

它主要研究:原子得电子结构;原子光谱;原子之间或与其她物质得碰撞过程与相互作用。

经过相当长时期得探索,直到20世纪初,人们对原子本身得结构与内部运动规律才有了比较清楚得认识,之后才逐步建立起近代得原子物理学。

1897年前后,科学家们逐渐确定了电子得各种基本特性,并确立了电子就是各种原子得共同组成部分。

通常,原子就是电中性得,而既然一切原子中都有带负电得电子,那么原子中就必然有带正电得物质。

20世纪初,对这一问题曾提出过两种不同得假设。

1904年,汤姆逊提出原子中正电荷以均匀得体密度分布在一个大小等于整个原子得球体内,而带负电得电子则一粒粒地分布在球内得不同位置上,分别以某种频率振动着,从而发出电磁辐射。

这个模型被形象得比喻为“果仁面包”模型,不过这个模型理论与实验结果相矛盾,很快就被放弃了。

1911年卢瑟福在她所做得粒子散射实验基础上,提出原子得中心就是一个重得带正电得核,与整个原子得大小相比,核很小。

电子围绕核转动,类似大行星绕太阳转动。

这种模型叫做原子得核模型,又称行星模型。

从这个模型导出得结论同实验结果符合得很好,很快就被公认了。

绕核作旋转运动得电子有加速度,根据经典得电磁理论,电子应当自动地辐射能量,使原子得能量逐渐减少、辐射得频率逐渐改变,因而发射光谱应就是连续光谱。

电子因能量得减少而循螺线逐渐接近原子核,最后落到原子核上,所以原子应就是一个不稳定得系统。

但事实上原子就是稳定得,原子所发射得光谱就是线状得,而不就是连续得。

这些事实表明:从研究宏观现象中确立得经典电动力学,不适用于原子中得微观过程。

这就需要进一步分析原子现象,探索原子内部运动得规律性,并建立适合于微观过程得原子理论。

1913年,丹麦物理学家玻尔在卢瑟福所提出得核模型得基础上,结合原子光谱得经验规律,应用普朗克于1900年提出得量子假说,与爱因斯坦于1905年提出得光子假说,提出了原子所具有得能量形成不连续得能级,当能级发生跃迁时,原子就发射出一定频率得光得假说。

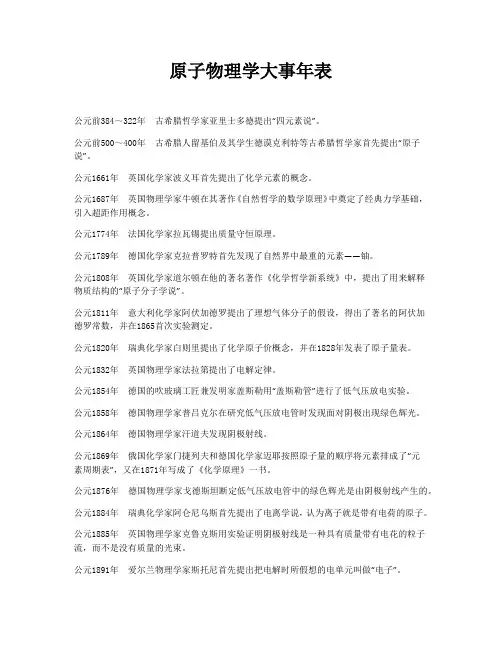

原子物理学大事年表公元前384~322年古希腊哲学家亚里士多德提出“四元素说”。

公元前500~400年古希腊人留基伯及其学生德谟克利特等古希腊哲学家首先提出“原子说”。

公元1661年英国化学家波义耳首先提出了化学元素的概念。

公元1687年英国物理学家牛顿在其著作《自然哲学的数学原理》中奠定了经典力学基础,引入超距作用概念。

公元1774年法国化学家拉瓦锡提出质量守恒原理。

公元1789年德国化学家克拉普罗特首先发现了自然界中最重的元素——铀。

公元1808年英国化学家道尔顿在他的著名著作《化学哲学新系统》中,提出了用来解释物质结构的“原子分子学说”。

公元1811年意大利化学家阿伏加德罗提出了理想气体分子的假设,得出了著名的阿伏加德罗常数,并在1865首次实验测定。

公元1820年瑞典化学家白则里提出了化学原子价概念,并在1828年发表了原子量表。

公元1832年英国物理学家法拉第提出了电解定律。

公元1854年德国的吹玻璃工匠兼发明家盖斯勒用“盖斯勒管”进行了低气压放电实验。

公元1858年德国物理学家普吕克尔在研究低气压放电管时发现面对阴极出现绿色辉光。

公元1864年德国物理学家汗道夫发现阴极射线。

公元1869年俄国化学家门捷列夫和德国化学家迈耶按照原子量的顺序将元素排成了“元素周期表”,又在1871年写成了《化学原理》一书。

公元1876年德国物理学家戈德斯坦断定低气压放电管中的绿色辉光是由阴极射线产生的。

公元1884年瑞典化学家阿仑尼乌斯首先提出了电离学说,认为离子就是带有电荷的原子。

公元1885年英国物理学家克鲁克斯用实验证明阴极射线是一种具有质量带有电花的粒子流,而不是没有质量的光束。

公元1891年爱尔兰物理学家斯托尼首先提出把电解时所假想的电单元叫做“电子”。

公元1895年德国物理学家伦琴在12月28日宣布发现了x射线(又称伦琴射线)。

为此他获得了1901年度首届诺贝尔物理学奖。

法国物理学家佩兰断定阴极射线确是带负电荷的微粒流,他曾因研究物质的间断结构和测量原子体积而获得了1926年度诺贝尔物理学奖。

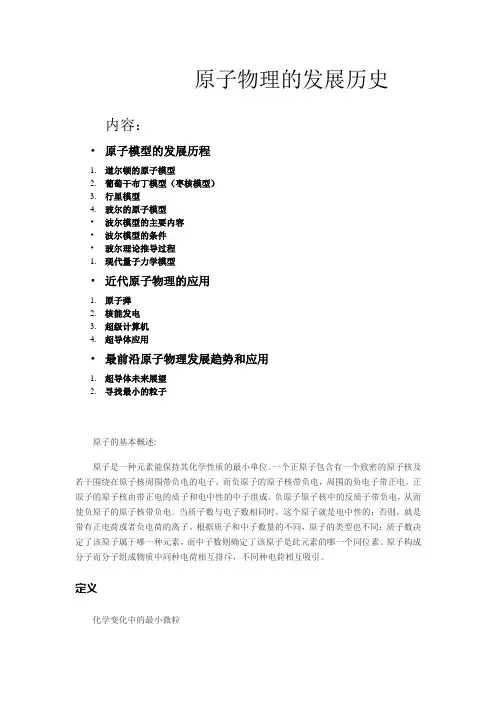

原子物理的发展历史内容:•原子模型的发展历程1.道尔顿的原子模型2.葡萄干布丁模型(枣核模型)3.行星模型4.玻尔的原子模型•波尔模型的主要内容•波尔模型的条件•玻尔理论推导过程1.现代量子力学模型•近代原子物理的应用1.原子弹2.核能发电3.超级计算机4.超导体应用•最前沿原子物理发展趋势和应用1.超导体未来展望2.寻找最小的粒子原子的基本概述:原子是一种元素能保持其化学性质的最小单位。

一个正原子包含有一个致密的原子核及若干围绕在原子核周围带负电的电子。

而负原子的原子核带负电,周围的负电子带正电。

正原子的原子核由带正电的质子和电中性的中子组成。

负原子原子核中的反质子带负电,从而使负原子的原子核带负电。

当质子数与电子数相同时,这个原子就是电中性的;否则,就是带有正电荷或者负电荷的离子。

根据质子和中子数量的不同,原子的类型也不同:质子数决定了该原子属于哪一种元素,而中子数则确定了该原子是此元素的哪一个同位素。

原子构成分子而分子组成物质中同种电荷相互排斥,不同种电荷相互吸引。

定义化学变化中的最小微粒物理中物质构成的最基本粒子性质①原子的质量非常小②不停地作无规则运动③原子间有间隔④同种原子性质相同,不同种原子性质不相同1.道尔顿的原子模型英国自然科学家约翰·道尔顿将古希腊思辨的原子论改造成定量的化学理论,提出了世界上第一个原子的理论模型。

2.葡萄干布丁模型(枣核模型)葡萄干布丁模型(枣核模型)由汤姆生提出,是第一个存在着亚原子结构的原子模型。

3.行星模型行星模型由卢瑟福在提出,以经典电磁学为理论基础。

4.玻尔的原子模型为了解释氢原子线状光谱这一事实,卢瑟福的学生玻尔接受了普朗克的量子论和爱因斯坦的光子概念在行星模型的基础上提出了核外电子分层排布的原子结构模型。

5.现代量子力学模型物理学家德布罗意、薛定谔和海森堡等人,经过13年的艰苦论证,在现代量子力学模型在玻尔原子模型的基础上很好地解释了许多复杂的光谱现象,其核心是波动力学。

高中物理总复习-物理学发展简史及著名物理学家汇总高中物理学发展简史必修部分:一、力学:1、1638年,意大利物理学家伽利略在《两种新科学的对话》中用科学推理论证重物体和轻物体下落一样快;并在比萨斜塔做了两个不同质量的小球下落的实验,证明了他的观点是正确的,推翻了古希腊学者亚里士多德的观点(即:质量大的小球下落快是错误的);2、1654年,德国的马德堡市做了一个轰动一时的实验——马德堡半球实验;3、1687年,英国科学家牛顿在《自然哲学的数学原理》著作中提出了三条运动定律(即牛顿三大运动定律)。

4、17世纪,伽利略通过构思的理想实验指出:在水平面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去;得出结论:力是改变物体运动的原因,推翻了亚里士多德的观点:力是维持物体运动的原因。

同时代的法国物理学家笛卡儿进一步指出:如果没有其它原因,运动物体将继续以同速度沿着一条直线运动,既不会停下来,也不会偏离原来的方向。

5、20世纪初建立的量子力学和爱因斯坦提出的狭义相对论表明经典力学不适用于微观粒子和高速运动物体。

6、1638年,伽利略在《两种新科学的对话》一书中,运用观察-假设-数学推理的方法,详细研究了抛体运动。

7、人们根据日常的观察和经验,提出“地心说”,古希腊科学家托勒密是代表;而波兰天文学家哥白尼提出了“日心说”,大胆反驳地心说。

8、17世纪,德国天文学家开普勒提出开普勒三大定律;9、牛顿于1687年正式发表万有引力定律;1798年英国物理学家卡文迪许利用扭秤实验装置比较准确地测出了引力常量;10、1846年,英国剑桥大学学生亚当斯和法国天文学家勒维烈应用万有引力定律,计算并观测到海王星,1930年,美国天文学家汤苞用同样的计算方法发现冥王星。

9、我国宋朝发明的火箭是现代火箭的鼻祖,与现代火箭原理相同;俄国科学家齐奥尔科夫斯基被称为近代火箭之父,他首先提出了多级火箭和惯性导航的概念。

10、1957年10月,苏联发射第一颗人造地球卫星;1961年4月,世界第一艘载人宇宙飞船“东方1号”带着尤里加加林第一次踏入太空。

物理学中的原子理论发展随着时间的推移,物理学中的原子理论在不断发展和演变。

原子理论首先由古希腊哲学家提出,经过数个世纪的探索和实验,逐渐形成了现代物理学中对原子结构和性质的深入理解。

本文将介绍原子理论的发展历程,从古希腊哲学开始,到量子力学的诞生,再到现代原子物理的新进展。

古希腊哲学家德谟克利特是原子理论的先驱之一。

公元前5世纪,他认为世界是由原子组成的,这些原子是不可分割的、永恒存在的基本单位。

然而,古希腊时期的原子理论并没有得到广泛接受和研究,直到19世纪初期,约翰·道尔顿的实验证实了物质是由原子组成的。

道尔顿的原子理论被广泛接受并奠定了化学的基础。

他认为原子是质量恒定、具有不同质量的微小粒子,化学反应是由原子之间的排列和组合引起的。

道尔顿的理论对原子结构的理解提供了重要的线索,但并没有解释原子内部的结构和行为。

随着科技的发展和实验的进展,原子理论得到了进一步的深入研究。

19世纪末至20世纪初,物理学家汤姆生、朗缪尔等人通过阴极射线实验证实了原子的构成。

他们发现了电子,这是一种带负电的基本粒子,存在于原子的外部。

这一发现推动了原子理论的大规模发展。

根据通过实验证据得到的原始模型,物理学家约翰·卢瑟福提出了著名的卢瑟福模型。

他认为原子由一个紧密集中的带正电的核心和围绕核心运动的电子组成。

这一模型解释了为什么原子稳定,同时也揭示了原子内部结构的一些基本特征。

然而,卢瑟福模型并不能解释原子光谱的复杂特征。

为了解决这个问题,物理学家尼尔斯·玻尔提出了玻尔模型。

他基于量子力学的原理,将电子视为具有能量量子的粒子。

玻尔模型成功地解释了氢原子光谱的规律,并且成为了后来量子力学发展的重要基础。

量子力学的诞生标志着原子理论的一个重大进展。

20世纪20年代,物理学家们通过实验和理论计算发现了具有微观粒子性质的电子运动行为。

他们发现,电子的运动不是连续的,而是通过一系列离散的能级来描述的。

原子物理学发展原子物理学是研究原子及其组成部分的性质和行为的科学领域。

它是现代物理学的重要组成部分,对于我们理解物质的基本结构和性质至关重要。

本文将探讨原子物理学的发展历程及其在科学研究和应用中的重要意义。

一、早期原子理论的发展1. 德鲁德模型早在19世纪末,物理学家德鲁德提出了原子的经典理论模型。

他认为原子是一个带正电的核心,周围有一层负电子云,通过描述电子在原子内部的运动来解释物质的性质。

虽然该模型在一些物理现象的解释上取得了成功,但却无法解释一些实验结果,如波尔茨曼分布和光谱线的发射。

2. 波尔模型1900年代初,丹麦物理学家尼尔斯·波尔提出了一个更先进的原子理论模型,称为波尔模型。

该模型基于能级理论,认为电子只能在特定的能级上运动,并且在跃迁过程中会吸收或发射能量。

波尔模型成功地解释了光谱线的发射和吸收现象,并奠定了原子物理学的基础。

二、量子力学的诞生与发展1. 波动力学20世纪初,物理学界开始对原子的微观行为提出更深入的疑问。

在这个时期,波动力学理论得到了巨大的发展。

物理学家德布罗意提出了物质波动的概念,即波粒二象性。

同时,薛定谔方程的提出奠定了现代量子力学的基础。

2. 矩阵力学与此同时,物理学家海森堡提出了矩阵力学的理论框架,用于描述原子和分子的行为。

矩阵力学提供了一种计算物理量的方法,以矩阵代数为基础,为后来的量子力学的发展做出了重要贡献。

3. 量子力学的统一20世纪20年代,通过对波动力学和矩阵力学的研究,物理学家发现它们实际上是同一种理论的两种表述方式。

这就是现代量子力学的统一理论,也被称为量子力学波函数理论。

这一理论体系完善了对原子行为的描述,形成了原子物理学的核心内容。

三、原子物理学的应用与发展1. 原子核物理原子核物理是研究原子核结构和核反应的学科,是原子物理学的延伸和发展。

在这一领域中,科学家们通过实验和理论研究,揭示了原子核的组成、稳定性和衰变规律。

同时,核能的开发与应用也得以实现,如核能发电和核医学等。

原子物理学简史原子物理学是研究原子的结构、运动规律及相互作用的物理学分支。

它主要研究:原子的电子结构;原子光谱;原子之间或与其他物质的碰撞过程和相互作用。

经过相当长时期的探索,直到20世纪初,人们对原子本身的结构和内部运动规律才有了比较清楚的认识,之后才逐步建立起近代的原子物理学。

1897年前后,科学家们逐渐确定了电子的各种基本特性,并确立了电子是各种原子的共同组成部分。

通常,原子是电中性的,而既然一切原子中都有带负电的电子,那么原子中就必然有带正电的物质。

20世纪初,对这一问题曾提出过两种不同的假设。

1904年,汤姆逊提出原子中正电荷以均匀的体密度分布在一个大小等于整个原子的球体内,而带负电的电子则一粒粒地分布在球内的不同位置上,分别以某种频率振动着,从而发出电磁辐射。

这个模型被形象的比喻为“果仁面包”模型,不过这个模型理论和实验结果相矛盾,很快就被放弃了。

1911年卢瑟福在他所做的粒子散射实验基础上,提出原子的中心是一个重的带正电的核,与整个原子的大小相比,核很小。

电子围绕核转动,类似大行星绕太阳转动。

这种模型叫做原子的核模型,又称行星模型。

从这个模型导出的结论同实验结果符合的很好,很快就被公认了。

绕核作旋转运动的电子有加速度,根据经典的电磁理论,电子应当自动地辐射能量,使原子的能量逐渐减少、辐射的频率逐渐改变,因而发射光谱应是连续光谱。

电子因能量的减少而循螺线逐渐接近原子核,最后落到原子核上,所以原子应是一个不稳定的系统。

但事实上原子是稳定的,原子所发射的光谱是线状的,而不是连续的。

这些事实表明:从研究宏观现象中确立的经典电动力学,不适用于原子中的微观过程。

这就需要进一步分析原子现象,探索原子内部运动的规律性,并建立适合于微观过程的原子理论。

1913年,丹麦物理学家玻尔在卢瑟福所提出的核模型的基础上,结合原子光谱的经验规律,应用普朗克于1900年提出的量子假说,和爱因斯坦于1905年提出的光子假说,提出了原子所具有的能量形成不连续的能级,当能级发生跃迁时,原子就发射出一定频率的光的假说。

原子物理发展史范文1897年,英国科学家汤姆逊使用阴极射线管进行实验,发现了阴极射线中的粒子具有负电荷并带有一定的质量。

他将这些粒子称为“电子”,并提出了“李普曼尔汤姆逊模型”,即电子是原子中基本粒子的一部分。

汤姆逊的发现对原子结构的理解产生了深远影响。

在约瑟夫·约瑟夫逊发现电子后不久,成为物理学家的欧内斯特·卢瑟福开始进行了一些实验,以进一步探查原子的内部结构。

在1909年的一系列经典阿尔法粒子散射实验中,他发现了原子中一个极小但非常重的核心,并将其称为“原子核”。

卢瑟福的发现引发了原子物理领域的一场革命,也为之后的科学家提供了强有力的理论基础。

1913年,丹麦物理学家尼尔斯·玻尔提出了经典的玻尔模型,该模型描述了电子在原子周围绕核运动的行为。

根据他的理论,电子只能处于特定的能级上,并且能级之间的跃迁会伴随着能量的辐射或吸收。

玻尔模型为原子光谱以及原子的能级结构提供了重要的解释。

随着原子物理研究的深入,人们对于电子云的性质和原子结构有了更深入的理解。

1926年,奥地利物理学家埃尔温·薛定谔提出了著名的薛定谔方程,该方程用于描述电子在原子中的运动。

这个方程为原子物理提供了一套数学框架,可以更准确地描述微观粒子的行为。

接下来的几十年里,原子物理得到了长足的发展。

英国物理学家詹姆斯·查德威克在1932年发现了中子,从而确认了原子核中存在中子这一概念。

随后,阿尔伯特·爱因斯坦提出了著名的E=mc²公式,揭示了质能等价原理,推动了原子能和核能的研究与应用。

在20世纪中叶,原子爆弹的爆炸引发了对核能利用和核武器扩散的广泛关注。

同时,科学家们也开始研究放射性元素的衰变和核子之间的相互作用。

在20世纪60年代,美国物理学家穆雷·盖尔曼提出了量子色动力学理论,解释了原子核内部粒子之间的相互作用,为高能物理学奠定了基础。

现在,原子物理学已经成为一个庞大而多样的研究领域。

原子物理学的发展杨君岗(XX师X学院物理与信息科学学院 XX XX 741000)摘要:本文较详实地介绍了原子物理学的发展历程。

从最早的“原子”概念出发,“不可分割”与“可分割”的争论,到19世纪后开始的黄金发展阶段,最后确定了原子的基本组成和运动规律。

引出了原子核物理的具体发展历程,每个时段都有独特的、有进步意义的新理论提出或对旧理论的完善,体现着人类探索物质内部结构的艰难。

关键词:原子;原子核;分割;发展The Development of Atomic PhysicsYang Jungang(School of Physics and Information science, Tianshui Normal University,741000China)Abstract:This paper gave a detailed and accurate account of the development course of atomic physics. From the earliestconcept of "atomic". the controversyof "indivisible" and "divisibility" ,to the golden development stage beganof the 19th century, and finally to determine the atomic position and movement of the basic. Nuclear physics led to the specific course of development, each has a unique time, a progressive or a new theory put forward to improve on the old theory, which embodies the internal structure of the human exploration of difficult material.Key words:atom, atomic nucleus, partition,development引言原子物理学是研究原子的结构、运动规律及相互作用的物理学分支。

原子物理学的发展历程原子物理学是研究原子及其内部结构、性质和相互作用的科学领域。

它的发展历程可以追溯到古代的哲学思考,再到现代量子力学的建立和应用。

以下将介绍原子物理学的发展历程。

1. 古代哲学思考古代哲学家们对物质构成进行了一些思考。

根据亚里士多德的观点,物质是由四种元素(地、水、火、气)组成的。

这种观点一直延续到17世纪。

2. 基础实验:电和光18世纪初,本杰明·富兰克林通过实验发现了正电和负电,并提出了静电学说。

1800年,亨利·卡文迪什发现了电磁感应现象。

这些实验为后来的原子物理学奠定了基础。

同时,光学也对原子物理学的发展起到了重要作用。

1850年代,光的干涉和衍射现象被揭示,奠定了光的波动性质的理论基础。

3. 原子假说的建立19世纪初,约翰·道尔顿提出了原子假说,认为物质是由不可分割的小颗粒(原子)组成的。

随后,阿沃加德罗的电解现象和费曼的震荡理论进一步巩固了原子假说。

4. 物质的电磁性质19世纪中叶,迈克尔·法拉第发现了电磁感应现象,并建立了电磁场理论。

詹姆斯·克拉克·麦克斯韦在此基础上发展出了麦克斯韦方程组,描述了电磁波的传播。

这些理论为后来原子的电子结构揭示提供了重要线索。

5. 原子结构的探索:量子力学的诞生19世纪末,瑞士物理学家安立奎·昂斯塔特提出了能量量子化概念,开创了量子力学的先驱。

他的理论被进一步发展和完善,形成了量子力学的基础。

20世纪初,卢瑟福进行了著名的金箔散射实验,发现原子具有一个非常小而带正电的核心。

根据这一发现,尼尔斯·玻尔提出了玻尔模型,描述了电子轨道结构并解释了光谱现象。

随后,量子力学的主要贡献者如沃纳·海森堡、维尔纳·海森堡等通过研究原子的行为和性质,发展和完善了量子力学的数学和理论框架。

这些理论为原子物理学的深入研究奠定了基础。

6. 原子的细节结构:云模型和量子力学随着科技的进步,人们通过精密的实验和先进的仪器探测到了原子内部更细节的结构。

原子物理的发展历史内容:•原子模型的发展历程1.道尔顿的原子模型2.葡萄干布丁模型(枣核模型)3.行星模型4.玻尔的原子模型•波尔模型的主要内容•波尔模型的条件•玻尔理论推导过程1.现代量子力学模型•近代原子物理的应用1.原子弹2.核能发电3.超级计算机4.超导体应用•最前沿原子物理发展趋势和应用1.超导体未来展望2.寻找最小的粒子原子的基本概述:原子是一种元素能保持其化学性质的最小单位。

一个正原子包含有一个致密的原子核及若干围绕在原子核周围带负电的电子。

而负原子的原子核带负电,周围的负电子带正电。

正原子的原子核由带正电的质子和电中性的中子组成。

负原子原子核中的反质子带负电,从而使负原子的原子核带负电。

当质子数与电子数相同时,这个原子就是电中性的;否则,就是带有正电荷或者负电荷的离子。

根据质子和中子数量的不同,原子的类型也不同:质子数决定了该原子属于哪一种元素,而中子数则确定了该原子是此元素的哪一个同位素。

原子构成分子而分子组成物质中同种电荷相互排斥,不同种电荷相互吸引。

定义化学变化中的最小微粒物理中物质构成的最基本粒子性质①原子的质量非常小②不停地作无规则运动③原子间有间隔④同种原子性质相同,不同种原子性质不相同1.道尔顿的原子模型英国自然科学家约翰·道尔顿将古希腊思辨的原子论改造成定量的化学理论,提出了世界上第一个原子的理论模型。

2.葡萄干布丁模型(枣核模型)葡萄干布丁模型(枣核模型)由汤姆生提出,是第一个存在着亚原子结构的原子模型。

3.行星模型行星模型由卢瑟福在提出,以经典电磁学为理论基础。

4.玻尔的原子模型为了解释氢原子线状光谱这一事实,卢瑟福的学生玻尔接受了普朗克的量子论和爱因斯坦的光子概念在行星模型的基础上提出了核外电子分层排布的原子结构模型。

5.现代量子力学模型物理学家德布罗意、薛定谔和海森堡等人,经过13年的艰苦论证,在现代量子力学模型在玻尔原子模型的基础上很好地解释了许多复杂的光谱现象,其核心是波动力学。