玻意耳定律资料

- 格式:doc

- 大小:60.50 KB

- 文档页数:6

波义耳定律的公式波义耳定律是关于声音传播的定律,它描述了声音在介质中传播时的规律。

波义耳定律的公式为:声速 = 频率 × 波长。

声速是指声音在介质中传播的速度,通常用符号v表示,单位为米每秒(m/s)。

频率是指声音的振动次数,通常用符号f表示,单位为赫兹(Hz)。

波长是指声音的波动周期,在介质中传播的距离,通常用符号λ表示,单位为米(m)。

波义耳定律告诉我们,声速等于频率乘以波长。

这意味着在相同的介质中,声速和频率成正比,而与波长成反比。

也就是说,如果频率增加,声速也会增加;如果频率减小,声速也会减小。

而如果波长增加,声速会减小;如果波长减小,声速会增加。

波义耳定律的公式可以帮助我们计算声音在介质中的传播速度。

例如,如果我们知道声音的频率和波长,我们可以使用公式来计算声速。

同样地,如果我们知道声速和波长,我们也可以使用公式来计算声音的频率。

波义耳定律的公式不仅适用于空气中的声音传播,也适用于其他介质中的声音传播。

例如,在水中传播的声音也遵循波义耳定律。

在不同的介质中,声速的数值会有所不同,这是因为不同介质的密度和弹性模量不同。

波义耳定律的公式还可以帮助我们理解声音的特性。

例如,当频率增加时,声音会变得更高音调;当频率减小时,声音会变得更低音调。

当波长增加时,声音会变得更低音调;当波长减小时,声音会变得更高音调。

波义耳定律的公式也可以应用于其他领域。

例如,在无线通信中,波义耳定律可以用于计算无线信号的传播速度。

在天文学中,波义耳定律可以用于计算星体发出的声音的频率和波长。

波义耳定律是关于声音传播的基本定律,它描述了声音在介质中传播的规律。

波义耳定律的公式声速= 频率× 波长,可以帮助我们计算声音的传播速度,理解声音的特性,并应用于其他领域。

通过理解和应用波义耳定律,我们可以更好地了解声音的本质,拓展我们对声音的认识和应用。

波意尔定律

一、引言

波意尔定律(Boyle's law)是描述气体压强和体积之间关系的基本定

律之一。

该定律由英国科学家罗伯特·波意尔于1662年发现,是气体

状态方程的基础之一。

二、波意尔定律的表述

波意尔定律指出,在恒温下,气体的压强与其体积成反比。

即:PV=k,其中P为气体的压强,V为气体的体积,k为常数。

三、实验验证

为了验证波意尔定律,我们可以进行以下实验:

1. 将一定质量的气体装入一个可变容器中,并保持温度不变。

2. 测量不同容器大小下气体的压强。

3. 计算P×V得到常数k,并绘制P-V图像。

4. 根据图像可以看出,P和V成反比例关系。

四、应用

波意尔定律在工业生产和科学研究中有着广泛应用。

例如,在石油开

采中,使用高压空气将油从地下挤出;在化学实验室中,使用高压空

气将液态化合物转化为固态;在天文学中,使用低温高压气体来模拟

太阳和其他星体的内部条件。

五、与其他定律的关系

波意尔定律是气体状态方程中的一部分,与其他两个基本定律——查

理定律和盖-吕萨克定律一起构成了完整的气体状态方程。

这三个定律都描述了气体在不同条件下的行为,是研究气体物理学和化学反应的

基础。

六、结论

波意尔定律是描述气体压强和体积之间关系的基本定律之一。

该定律

在工业生产和科学研究中有着广泛应用,并与查理定律和盖-吕萨克定律一起构成了完整的气体状态方程。

通过实验验证,我们可以看出P

和V成反比例关系,这也为我们更深入地研究气体物理学提供了基础。

波义耳定律范德瓦耳斯定律1、玻意耳定律:温度T不变,压强P是体积V的反比例函数,表示等温过程的P-V图象称为等温线.2、范德瓦耳斯方程:“对应态定律”,用临界参数π=p/pc,φ=V/Vc,θ=T/Tc 表示物质的状态,建立了一个适用于任何流体的普遍方程:π+ 3/φ2(3φ+1)=8θ.理论通过对物质聚集态的全面描述,给予了气体实验以极大的帮助.荷兰物理学家[范德瓦耳斯]把经验数据、分子模型、热力学和分子运动论结合起来,提出一个状态方程,它十分简单,有适度的准确性,而且从分子角度考虑十分容易理解. 范德瓦耳斯家庭出身较为贫寒,直到1862年才有机会上大学,当时他已二十五岁.他靠当中学教师维持生计,到1873年才最后完成莱顿大学的学位论文.荷兰的学位论文通常内容很充实,但范德瓦耳斯的论文总共只有一个主要工作.他改进了气体的状态方程,把分子间的作用力和分子的有限体积放进方程中去.他论证了,分子间距离较远时,它们间必定存在吸引力,这一作用附加到容器壁施加的压强上去.他进一步提供论据,假设附加产生的压强反比于气体比容的平方.还有,由于分子占有体积,它们可利用的空间必须减少,或者说得更明白些,减少的总体积就正比于分子在相互接触时所占有的体积.于是一摩尔真实气体的状态方程变成|>[tex](p + frac{a}{{V^2 }})(V - b) = RT[/tex]. 这简单方程包含两个常数,即a和b,对于每一种物质它们可由实验确定.R是普适气体数学. 特定情况下T恒定时的曲线,称做等温线(示意图略).它们分为两种类型:在高温时,等温线与p=常数的线只有一个相交点;在低温时有三个交点.把两族曲线分开的那条等温线有一个切线为水平线的拐点.这条等温线称为临界等温线,而拐点称为临界点.在高温限度内等温线与理想气体的线重合起来.低温时,等温线在一确定的体积间隔内,实际上为一条直线所取代,它相应于液体和蒸气同时存在.事实上,温度或压力固定时,一真实物质可以全部是液体或者全部是蒸气,也可部分液体部分蒸气.等温线的水平部分就表征了这一情况.水平线应位于何处?麦克斯韦用热力学证明了判据应是:由水平线和范德瓦耳斯等温线所确定的两个回线应有的相同面积. 仅仅只有两个经验常数的范德瓦耳斯方程就能够以很好的近似提供大量的数据,这是十分令人惊讶的. |>在临界点上,[tex]V_c = 3b[/tex],[tex]p_c = a/27b^2[/tex],[tex]T_c = 8a/27bR[/tex].于是把[tex]p/p_c = pi[/tex],[tex]V/V_c = phi[/tex]和[tex]T/T_c = theta[/tex]作为变量,方程中的常数就可以消去.这时范德瓦耳斯方程变成|>[tex](pi + frac{3}{{phi ^2 }})(3phi - 1) = 8theta[/tex]. 上式表达了对应态的规律.它曾推广应用于系统探究工作,特别是在有名望的莱顿实验室里更是如此. 在今天,人们已不大欣赏范德瓦耳斯工作的重要性了.现在,我们对[分子]了解得很多,因而他的结果就显得原始,甚至有点幼稚,但是当时[麦克斯韦]和[玻耳兹曼]却对它们产生极深的印象.玻耳兹曼在有关分子运动论的论著中,用很大一部分篇幅专门叙述范德瓦耳斯的工作,并称他为“在气体违背波义耳定律方面做出成绩的牛顿”,恰如麦克斯韦把[安培]称为“电学中的[牛顿]”一样.范德瓦耳斯将有生之年用于改进他的论文,这里我并非在嘲讽他,因为他的论文确实包含了极为丰富而重要的新思想.分子运动论逐步形成了一门有严密体系的精确科学.与此同时实验也越做越精,人们发现绝大多数气体的行为与理想气体的性质不符.1847年勒尼奥(Henri Victor Regnault,1810—1878)做了大量实验,证明除了氢以外,没有一种气体严格遵守波意耳定律,这些气体的膨胀系数都会随压强增大而变大.1852 年焦耳和W.汤姆生合作做了多孔塞实验.发现实际气体在膨胀过程中内能会发生变化,证明分子之间有作用力存在.1863 年安德纽斯的CO2 等温线(图2—6)说明CO2 气体存在一个临界温度31.3℃,高于这个温度无论如何也无法使气体液化.1871 年J.汤姆生(James Thomson,1822—1892)对气液两态问题提出了新的见解,他对安德纽斯的实验结果做了补充,认为在临界温度以下气液两态应有连续性的过渡,并且提出一个“~”形的等温线.不过他既没作定量计算也没有用分子理论加以解释.荷兰物理学家范德瓦耳斯(Johannes Diderik Van der Waals,1837—1923)1873 年在博士论文《论气态和液态的连续性》中考虑了分子体积和分子间吸力的影响,推出了著名的物态方程:(p+a/V2)(V-b)=RT后来人们称之为范德瓦耳斯方程.他还导出了b 是分子体积的4 倍.这个方程不仅能解释安德纽斯的实验结果及J.汤姆生的见解,而且能从常数a、b 值计算出临界参数,这对“永久气体”液化的理论起了指导作用.这篇论文是用荷兰文发表的,起初影响不大,后由于麦克斯韦注意到了他的论文,并于次年(1874 年)在有国际影响的《自然》杂志上对该文作了热情的述评,于是迅速为世人注意.1910 年范德瓦耳斯由于气体和液体状态方程的工作而获诺贝尔物理奖.1881 年范德瓦耳斯进一步提出“对应态定律”,用临界参数π=p/pc,φ=V/Vc,θ=T/Tc 表示物质的状态,建立了一个适用于任何流体的普遍方程:π+ 3/φ2(3φ+1)=8θ.尽管这个方程并不十分精确,但对实际工作例如对于早期尝试进行氢、氦的液化仍有一定的指导意义.范德瓦耳斯之所以能取得如此突出的成就,并在这一领域产生巨大影响,主要是由于他对分子运动比前人有更明确的概念,他继承并发展了波意耳、伯努利、克劳修斯等人的研究成果,并注意到安德鲁斯等人已经从实验发现了气液连续的物态变化,这些实验结果为他的工作提供了实践基础.。

玻意耳——马略特定律玻意耳??马略特定律知识要点:温度不变时,一定质量的气体的压强随着它的体积变化而变化,叫做等温度化。

英国科学家玻意耳和法国科学家马略特各自独立地用实验研究了气体的压强和体积的关系,得到下面的结论:温度不变时,一定质量的气体的压强跟它的体积成反比(或一定质量的气体的压强跟它的体积的乘积是不变的)。

公式:或p1V1p2V2或pV恒量,图线:pV恒量中的恒量跟温度有关系。

一定质量的气体在不同的温度下分别发生等温度化,用图线表示如图。

实验表明,t2t1.玻意耳??马略特定律是在压强不太大(和大气压比较)、温度不太低(和室温比较)的条件下总结出来的,在这种条件下,不论什么气体都近似地符合这个定律。

二、例题分析:例1.一根内径均匀、一端封闭、长为100cm的玻璃管中,用一段水银柱封入一部分空气,水平放置时,有关数据如图所示。

求:(1)当玻璃管缓慢地转到开口向上的竖直位置时,被封闭的空气柱长为多少?(2)当玻璃管缓慢地转到开口向下的竖直位置时,被封闭的空气柱长又为多少?已知在玻璃管转动的过程中气体的温度不变,外界大气压强为75cmHg.分析:取管内密闭气体为研究对象,在本题中涉及到了气体的三个状态:状态1(管平放):p175cmHg, L180cm.状态2(管开口向上):p275+10cmHg85cmHg L2?状态3(管开口向下):p375-10cmHg65cmHg L3?由玻一马定律,有p1L1p2L2L2L180cm70.6cm.p1L1p3L3L3L180cm92.3cm.显然,L392.3cm这个结果不正确。

因为:92.3+10cm102.3cm 100cm.这说明管在向开口向下转动的过程中,水银已流出了一部分。

我们可以设管开口向下时管内水银柱剩余长度为h'cm, 则状态3的参量应为:p375-h'cmHg L3100-h'cm由p1L1p3L37580(75-h') 100-h'.整理可得:h'2-175h'+15000.h'cm.舍“+”取“-”,则h'9cm, L391cm.例 2.如图所示,可沿气缸壁自由活动的活塞将密闭的圆筒形气缸分隔成A、B两部分,活塞与气缸顶部有一弹簧相连,当活塞位于气缸底部时弹簧恰好无形变。

玻意耳-马略特定律

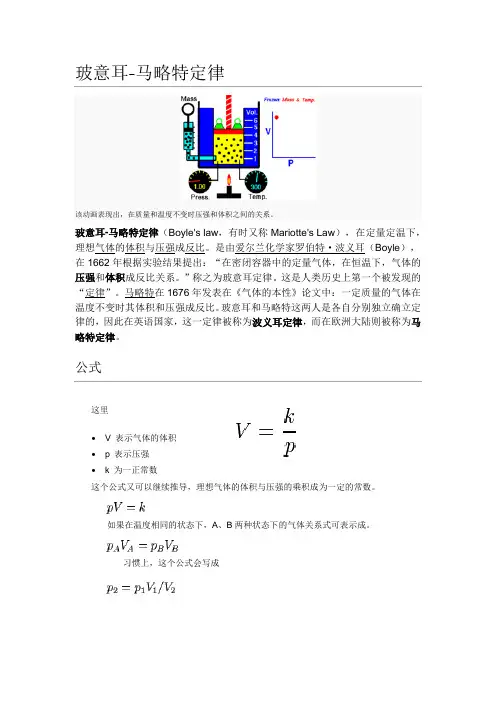

该动画表现出,在质量和温度不变时压强和体积之间的关系。

玻意耳-马略特定律(Boyle's law,有时又称Mariotte's Law),在定量定温下,理想气体的体积与压强成反比。

是由爱尔兰化学家罗伯特·波义耳(Boyle),在1662年根据实验结果提出:“在密闭容器中的定量气体,在恒温下,气体的压强和体积成反比关系。

”称之为玻意耳定律。

这是人类历史上第一个被发现的“定律”。

马略特在1676年发表在《气体的本性》论文中:一定质量的气体在温度不变时其体积和压强成反比。

玻意耳和马略特这两人是各自分别独立确立定律的,因此在英语国家,这一定律被称为波义耳定律,而在欧洲大陆则被称为马略特定律。

公式

这里

•V 表示气体的体积

•p 表示压强

•k 为一正常数

这个公式又可以继续推导,理想气体的体积与压强的乘积成为一定的常数。

如果在温度相同的状态下,A、B两种状态下的气体关系式可表示成。

习惯上,这个公式会写成。

玻意耳定律

玻意耳定律是在定量定温下,理想气体的体积与气体的压力成反比。

是由英国化学家波义耳Boyle,在1662年根据实验结果提出,在密闭容

器中的定量气体,在恒温下,气体的压力和体积成反比关系。

称之为波义

耳定律。

这是人类历史上第一个被发现的定律。

微观解释是,一定质量的其中一种理想气体,温度保持不变时,分子

的平均动能是一定的.在这种情况下,体积减小时,分子的密集程度增大,气体的压强就增大,故答案为,PV=C。

一定质量的其中一种理想气体,温度保持不变时,分子的平均动能是

一定的,在这种情况下,体积减小时,分子的密集程度增大,气体的压强

就增大。

气体的等温变化主讲人:金连珍山东临沂一中2006年11月气体的等温变化教学目标:知识和技能:1.知道什么是等温变化,掌握玻意耳定律的内容,公式和适用条件;2.掌握等温变化的实验研究方法,培养观察分析和实验设计的能力;3.理解等温变化p-V图象的意义;4.能使用玻意耳解释现象,运用公式进行计算.过程和方法:1.培养学生通过实验分析,概括物理规律的能力.2.渗透物理研究的一般方法:提出问题――猜想与假设――实验探究――分析论证――得出结论――总结规律――实践验证.情感态度价值观:1.鼓励合作探究,发扬团队精神.2.体验科学发现的乐趣,参与科学制作,增强学生学以致用的意识和信心.教材分析:重点:1.通过实验研究让学生掌握一定质量的气体,在温度不变时,压强与体积的关系;2.掌握p-V图象的意义.难点:分清“状态”与“过程”,用玻意耳定律解决问题.课题引入:展示与气体热现象相关的图片,激发学生学习兴趣.轮胎充气太足,被太阳曝晒容易爆胎.热气球的燃烧器点燃,加热气体,把美丽的气球带上蓝天.笨重的潜水艇在浩瀚的海洋中自由沉浮.这些实例都和气体的热现象有关.从这节课开始学习第八章气体以上实例的科学原理都可以用本章知识加以解释.我们学习最简单的一种情况.看小实验,大家注意观察现象.为什么会产生这种现象.引入本节课题.课程内容:一.学生阅读课本,回答何谓等温变化?等温变化:一定质量的气体,温度不变,体积和压强的关系.根据启普发生器原理,大家猜想气体体积和压强有什么定量关系呢?基于生活经验的结论是否正确呢?我们就通过实验研究一下.二.实验:仪器: 气体定律演示仪大家观察仪器,思考下列问题:1. 你是如何保证气体质量不变的?2.为了保证气体温度不变,在操作中应注意那些问题?附:实验探究卡.由学生独立完成实验.(ml )-1AB1p 2p 1V 2V =投影展示学生设计的表格、记录的数据.l )由学生评价结果、进行误差分析. 人物简单介绍:玻意耳和马略特。

玻义耳定律玻义耳定律是描述理想气体压强与温度之间关系的一个基本定律。

它由法国物理学家约瑟夫·路易·盖-吕萨克和法国化学家安托万·洛朗·玻义耳分别在18世纪后期和19世纪初期提出,也被称为盖-吕萨克定律或玻义耳-马里特定律。

一、定义玻义耳定律指出,在恒容条件下,理想气体的压强与其绝对温度成正比,即PV/T=常数,其中P为气体的压强,V为气体的体积,T为气体的绝对温度。

二、推导过程1. 假设有一个恒容器中装有一定量的理想气体。

2. 当温度增加时,由于分子热运动加剧,分子撞击容器壁的频率增加,从而容器壁受到的压力也增加。

3. 由于容器是恒容器,因此气体的体积不变。

根据理想气体状态方程PV=nRT(n为摩尔数,R为气体常数),可以得到P/T=常数。

4. 因此,在恒容条件下,理想气体的压强与其绝对温度成正比,即PV/T=常数。

三、应用1. 玻义耳定律可以用来解释大气压力的变化。

当气温升高时,空气分子热运动加剧,从而撞击地面的频率增加,导致大气压力增加。

2. 玻义耳定律也可以用来计算理想气体在不同温度下的压强。

例如,在恒容条件下,当气体温度从273K(0℃)升高到373K(100℃)时,其压强将增加1/273倍。

3. 玻义耳定律还可以用来计算理想气体的摩尔质量。

根据玻义耳定律和理想气体状态方程PV=nRT可得n/V=P/RT,其中P、V、T均为已知量。

如果已知气体的化学式和密度,则可以通过计算出摩尔质量来确定其分子式。

四、限制条件1. 理想气体状态方程只适用于低密度、高温度和低压力下的理想气体。

2. 玻义耳定律只适用于恒容条件下的理想气体,而在实际情况下,恒容条件很难实现。

3. 玻义耳定律只适用于单一气体的情况,而在混合气体中,不同气体分子之间的相互作用可能会影响气体的压强和温度关系。

五、结论玻义耳定律是描述理想气体压强与温度之间关系的基本定律之一,它可以用来解释大气压力变化、计算理想气体在不同温度下的压强和摩尔质量等。

玻义耳定律简介玻义耳定律(Boyle’s Law)是描述理想气体压力与体积之间关系的基本定律之一。

该定律由爱尔兰物理学家罗伯特·玻义耳在1662年提出,是现代气体力学的基石之一。

玻义耳定律指出,在温度不变的条件下,理想气体的压力与体积成反比。

原理玻义耳定律可以用数学公式表示为:P1 * V1 = P2 * V2其中,P1和V1分别表示气体的初始压力和体积,P2和V2分别表示气体的最终压力和体积。

根据该定律,当气体的体积增大时,其压力会减小;当气体的体积减小时,其压力会增大。

这种反比关系是由于气体分子在容器中的碰撞导致的。

实验验证为了验证玻义耳定律,我们可以进行以下实验:实验材料•气压计•气缸•活塞•实验台实验步骤1.将气压计插入气缸中,并将活塞完全压缩。

2.记录气压计的读数为P1,气缸内的体积为V1。

3.将活塞慢慢向外拉,使气缸内的体积增大。

4.记录气压计的读数为P2,气缸内的体积为V2。

5.按照实验步骤3和4的方法,多次改变气缸内的体积,并记录相应的气压计读数和体积值。

实验结果根据实验记录得到的数据,我们可以计算出P1 * V1和P2 * V2的值,并观察它们是否相等。

如果实验数据符合玻义耳定律的预期结果,即P1 * V1 ≈ P2 * V2,那么可以得出结论实验证实了玻义耳定律。

应用玻义耳定律在工程和科学研究中有着广泛的应用。

以下是一些常见的应用领域:气体容器设计在设计气体容器时,需要考虑气体的压力和体积之间的关系。

根据玻义耳定律,可以通过调整容器的体积来控制气体的压力。

这对于工业流程中需要精确控制气体压力的情况十分重要。

气体溶解度研究玻义耳定律也可以用来研究气体在液体中的溶解度。

根据定律,当气体的压力增加时,其在液体中的溶解度也会增加。

这对于化学工艺中需要溶解气体的过程有着重要的指导意义。

呼吸系统研究玻义耳定律对于呼吸系统的研究也十分重要。

人体的肺部可以看作是一个气体容器,根据玻义耳定律,当呼吸肌肉向外拉伸肺部时,肺内的气体体积增大,压力减小,导致空气进入肺部。

玻意耳定律的微观解释全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:玻意耳定律是物理学中的一个重要定律,它描述了气体分子在容器中的运动规律。

这条定律是以18世纪意大利物理学家路易吉·玻意耳的名字命名的,他首次提出了这一观点,并通过实验证实了这一规律。

在玻意耳定律中,我们考虑一个理想气体,即气体分子之间无相互作用,体积可以忽略不计,温度足够高使得分子具有足够大的运动能量。

根据这一定律,气体分子在一个容器中的平均动能与体积、压强和温度之间存在着简单的关系。

对于一个理想气体,它的压强P与体积V、温度T之间的关系可以用数学公式表示为:P V = nRT,其中n是气体的摩尔数,R是气体常数。

这个公式说明了在一定的条件下,气体分子的数量越多,压强越大;温度越高,压强也越高;而体积越大,压强越小。

这个公式背后的微观解释其实是非常有趣的。

在一个理想气体中,气体分子是不断地在容器中自由运动的。

它们之间存在着碰撞,这种碰撞会导致气体分子对容器施加压强。

根据动能定理,气体分子的平均动能与气体的温度成正比,可以用1/2 mv^2 = 3/2 kT 公式表示,其中m是分子质量,v是分子速率,k是玻尔兹曼常数。

当气体温度升高时,气体分子的速率会增加,碰撞力度也会增强,导致对容器施加的压强增加。

而在相同温度下,气体分子的数量越多,碰撞的频率也就越高,从而压强也会增加。

当气体的体积减小时,气体分子之间的碰撞也会增加,同样导致了压强的增加。

玻意耳定律的微观解释是基于气体分子的微观运动规律,通过分子之间的碰撞来解释气体的压强与体积、温度之间的关系。

这一定律为我们理解气体的性质和行为提供了重要的指导,也为工程技术和科学研究提供了重要的理论基础。

第二篇示例:玻意耳定律是一条描述气体运动规律的基本定律,它揭示了气体分子在热运动过程中的平均动能与温度之间的关系。

这条定律在热力学和物理学领域有着广泛的应用,被认为是理想气体行为的基础。

根据玻意耳定律,气体中分子的平均动能与温度成正比,即:KE = 3/2 kT其中KE表示气体分子的平均动能,k是玻尔兹曼常数,T是气体的绝对温度。

波意耳定律

波意耳定律是美国物理学家罗伯特·波意耳(Robert Boyle)在17世纪提出的有关气体压强和体积之间关系的定律。

该定律也被称为“波意耳-马斯特里定律”,或者只简称为“波意耳定律”。

这一定律表明,当温度保持不变时,气体的压强与体积之比成正比。

它表示,当温度保持一定时,气体的压强与它的体积之间存在以下关系:PV = k,即压强P乘以体积V等于某一常数k,其中k为特定气体在特定温度下的一个常数。

例如,当气体的温度保持不变时,2升气体的压强乘以4升气体的体积等于8升气体的压强乘以2升气体的体积。

由于波意耳定律是由温度保持不变的前提下推导出来的,因此,它不能用于描述温度和压强之间的关系。

这种情况下,我们必须使用热力学第二定律来描述温度和压强之间的关系。

热力学第二定律指出,当温度保持不变时,在给定的体积内,气体的压强与它的温度之比成反比。

波意耳定律可以用来计算气体的体积和压强,从而计算出它们之间的比例。

在分子状态下,可以使用该定律来计算分子的数量。

它也可以用于计算混合物的体积及其中各组分的比例。

此外,波意耳定律还可以用于计算温度和压强之间的关系。

当温度变化时,气体的体积会发生变化,而压强则会随着体积的变化而变化。

由于波意耳定律可以用来计算温度和压强之间的关系,因此它也可以用于研究气体的传递过程。

波意耳定律是研究气体性质的根本原理,它是一种基本定律,可以用来描述气体的性质以及气体之间的相互作用。

它可以用来计算气体的体积、压强和温度之间的关系,并用于研究气体的传递过程。

同时,它也是研究物理学和化学的重要基础。

玻意儿定律

玻意儿定律(Boyle's Law)是描述气体在恒定温度下体积与压力之间的关系的物理学定律。

根据玻意儿定律,当气体的温度保持不变时,气体的体积与气体压力成反比。

这意味着,如果压力增加,气体的体积将减少,而如果压力减少,则气体的体积将增加。

这个定律可以通过下面的数学公式表示:

P1V1 = P2V2

其中,P1和V1是气体的初始压力和体积,而P2和V2是气体经历变化后的压力和体积。

这个定律对各种应用都有着重要的指导意义。

例如,在机械工程方面,玻意儿定律可以用来计算压缩空气的体积和压力,以及液压系统的压力。

在化学方面,玻意儿定律可以用来描述气体的反应条件,以及通过调整压力和温度来改变气体反应速率的方法。

在生物学方面,玻意儿定律可以用来研究肺部的功能,理解人体呼吸系统如何根据外部压力的变化来控制气体流动。

总之,玻意儿定律是物理学中一个非常重要的定律。

了解和应用这个定律可以帮助我们更好地理解各种气体的行为和特性,并在各种应用中提高我们的工作效率和质量。

通过这项实验,法国科学家声称空气根本不存在弹性,经过压缩,空气会保持轻微的压缩状态。

波义耳宣称法国科学家的实验不能说明任何问题。

他指出,活塞之所以不能全部弹回来,是因为他们使用的活塞太紧。

有人反驳道,如果活塞稍松,四周就会漏气,影响实验。

罗伯特·波义耳许诺要制造一个松紧适中的绝好活塞,证明上述实验是错误的。

两周后,罗伯特·波义耳手持“U〞形大玻璃管站在众会员面前。

这个“U〞波义耳把水银倒进玻璃管中,水银盖住了“U〞形玻璃管的底部,两边稍有上升。

在封闭的短管中,水银堵住一小股空气。

波义耳解释,活塞就是任何压缩空气的装置,水银也可以看作“活塞〞。

向法国实验所期望的那样,波义耳的做法不会因为摩擦而影响实验结果。

波义耳记录下水银重量,在水银和空气交界处刻了一条线。

他向长玻璃管中滴水银,一直把它滴满。

这时,水银在短玻璃管中上升到一半的高度。

在水银的挤压下,堵住空气的体积变成不到原来的一半。

在短玻璃管上,波义耳刻下了第二条线,标示出里面水银的新高度和堵住空气的压缩体积。

然后,通过“U〞形玻璃管底部的阀门,他把水银排出,直到玻璃活塞和水银的重量与实验开始时的重量完全相等。

水银柱又回到它实验开始的高度,堵住的空气又回到它当初的位置。

空气果真有弹性,法国科学家的实验是错误的,波义耳是正确的。

罗伯特·波义耳用玻璃活塞继续实验,发现了很多值得注意的事情。

当他向堵住的空气施加双倍的压力时,空气的体积就会减半;施加3倍的压力时,体积就会变成原来的1/3。

当受到挤压时,空气体积的变化与压强的变化总是成比例。

他创立了一个简单的数学等式来表示这一比例关系,现在我们称之为“波义耳定律〞。

就认识大气、利用大气为人类效劳而言,这一定律是极为重要的。

玻意尔定律

《玻意尔定律》是一个重要的物理学定律,它描述了系统在外力作用下如何发生变化。

它最初是由德国物理学家莱布尼茨玻意尔(Ludwig Boltzmann)于1877年发现的,因此又称莱布尼茨玻意尔

定律。

它是统计力学中最重要的定律之一,在物理和化学学科中仍然有着重要的作用。

玻意尔定律表明,一个复杂的系统的熵值朝着它的最大值(即其自由能的最小值的方向)增长。

在物理上,这是指一个系统的自由能会朝着其最小值而变化,也就是说,系统会吸收外部能量,并将能量转化成增加的熵,以降低其自由能。

该定律解释了热力学第二定律:在一个封闭系统里,熵总是增加,而系统的自由能却朝着它的最低值而变化。

玻意尔定律对我们的日常生活也有着重要的意义。

它解释了电池在放电时发生的过程。

电池的熵值会随着它放出电流而增加,然而电池的电能在此过程中也会逐渐减少。

此外,玻意尔定律也能解释生物学中的熵值概念,它表明了生物体能量的消耗会导致有机体寿命减少,这和我们对生命力衰减的理解是一致的。

玻意尔定律通过以熵和自由能为主要参数来表征系统能量的变化,揭示出复杂系统中能量转换的重要机制。

它不仅局限于物理和化学,而且还可以推广到生物学和社会学等其他学科。

玻意尔定律的发现也为后人提供了思考与对抗复杂问题的重要思路,在科学发展史上占据着重要的地位。

简而言之,玻意尔定律是一个重要的物理学定律,它描述了受外力作用下,复杂系统中能量的变化,在物理学、化学学科以及其他领域中均获得了广泛的应用,玻意尔定律为现代的科学技术研究赋予了新的启示。

波意耳定律公式波意耳定律公式是描述光的折射现象的一种数学表达式,它是由法国物理学家波意耳在17世纪提出的。

这个定律的表达式是n1*sin(θ1) = n2*sin(θ2),其中n1和n2分别表示两种介质的折射率,θ1和θ2分别表示光线在两种介质中的入射角和折射角。

折射现象是光线从一种介质传播到另一种介质时发生的现象,它是光的传播过程中非常重要的一环。

根据波意耳定律公式,我们可以计算出光线在介质之间的传播角度,从而更好地理解和控制光的传播路径。

波意耳定律公式的实际应用非常广泛。

在光学领域,它被用于设计和制造各种光学仪器,例如透镜、棱镜和光纤等。

通过准确地计算光线的折射角度,我们可以实现对光的聚焦、分光和传输等功能,为科学研究和工程应用提供了强大的工具。

在生活中,波意耳定律公式也有一些实际应用。

例如,当我们把一根铅笔放入水中时,会观察到铅笔看起来弯曲了。

这是因为光线从空气中进入水中时发生了折射,根据波意耳定律公式,入射角和折射角之间的关系导致了这种视觉上的弯曲效果。

波意耳定律公式还被应用于光纤通信领域。

光纤是一种能够将光信号传输的细长光导纤维,它利用了光的折射现象。

通过控制光线的入射角度和折射率,可以使光信号在光纤中传输的距离更远,速度更快,并减少信号的损耗和干扰,从而实现高速、稳定的光纤通信。

除了上述应用,波意耳定律公式还在其他领域发挥着重要作用。

例如,在大气物理学中,它被用于解释大气中光线的传播和散射现象;在天文学中,它被用于研究星体的光度和亮度等。

总结一下,波意耳定律公式是描述光的折射现象的重要数学表达式。

它在光学、光纤通信、大气物理学和天文学等领域具有广泛的应用。

通过准确计算光线的入射角度和折射角度,我们可以更好地理解和控制光的传播行为,为科学研究和工程应用提供有力支持。

《气体的压强与体积的关系》教学改进

华东师范大学附属东昌中学物理组蔡钢

一、案例背景

本节课是上海市教委教研室举办的“数字化信息系统(DIS)应用交流会”中一节面向全国开设的市级公开课。

执教内容为上海科学技术出版社高中一年级第二学期物理(试验本)第九章B节《气体的压强与体积的关系》,属于基础型课程部分。

华东师范大学附属东昌中学是一所上海市区重点中学,二期课程改革研究基地,学生的相对素质较好。

学生在课前能主动完成老师布置的预习思考题,课堂上能较好地适应多媒体教学,师生间能进行讨论、交流和互动,有一定的探索研究问题的能力。

本节内容分两课时完成。

第一课时从日常所见的“充气用品”引入情景,用“压缩空气点燃硝化棉实验”引出描述气体的三个状态参量,分别介绍了气体的体积、温度与气体压强的概念和国际单位,讨论了测量和计算气体压强的多种方法。

第二课时通过吹气球活动、泥娃娃趣味实验、注射器内气体压强与体积关系的自主体验等活动,先定性研究压强和体积的关系,接着猜想假设,再利用DIS 验证猜想得出玻意耳定律,然后利用这一规律解决实际生活中的简单问题。

本节课为第二课时。

二、改进过程

现将四次教学改进过程,记录如下

三、反思讨论

本节课我先通过泥娃娃放水趣味实验和男女生比吹气球的自主活动,创设了物理情景,设置了思维冲突,激发了学生的学习兴趣,顺势引出了控制变量法和等温变化的定义;然后通过学生自主体验活动,让学生定性研究压强和体积的关系,引导学生大胆猜想压强与体积之间可能的函数关系式;再以定量实验为核心,师生一起做实验,记录数据,分析数据,并对猜想进行验证,从而得出玻意耳定律,培养了学生发现问题、提出问题、探究问题、解决问题的能力;在得到规律后,再次通过学生自主活动引导学生探究前面的吹气球实验中男生气球吹不过女

生的原因,做到前后呼应;最后,通过师生对实验误差产生原因的简单讨论分析,引导学生拓展联想设计测一粒花生米实验方案,使学生切身感受“从生活走向物理,从物理走向社会”的课程理念。

本节课由于引入了DIS,使得教师和学生可以从数据读取、记录、公式运算和图线描绘等繁琐的简单劳动中解脱出来,为实现学生学习方式的多样化,培养学生的自主探索研究,进行广泛的“体验-猜想-验证”,“分析-讨论-交流”提供了时间和空间,既提高了学生学习过程的质量,也为教师实现“用实验检验设想,从探究中获得知识、从知识中学会应用”的教学意图提供了有力的支持。

四、专家点评

蔡钢老师的这节课是市级展示课,具有非常明确的研究方向:如何在普通的教室内,以物理规律——玻意耳定律的教学为载体,通过DIS演示实验,实现信息技术与物理课堂教学的整合。

由于研究方向明确,正堂课的教学结构清晰有序,情景——体验——问题——猜想——实验探究——归纳——拓展应用等教学要素环环相扣,衔接自然。

例如,一定质量气体的压强与体积有什么关系的实验,在实验探究前先要学生用注射器定性体验,然后再展开定量实验探究;情景中男女生比吹气球的问题,在得出结论后要求学生解释等。

这节课充分运用了先进的数字技术平台,发挥了DIS和电子白板适时测量、瞬间显示、自动绘图、拟合对比的功能,大胆的改革了传统的物理教学过程。

在体验的基础上,教师进行DIS演示实验时,鼓励学生大胆猜想。

有的学生猜P与V成正比,有的猜P与V成反比,有的猜P与V n成反比,还有的猜P与V成三角函数关系。

对于比较有代表性的猜想,蔡老师当堂在屏幕上由DIS描绘曲线进行拟合对比,不仅令人信服地得出了科学结论,还实现了有效的探究学习,使学生懂得知识的由来,充分体现了新课改的教学理念。

在得出P—V图中的曲线后,蔡老师还进一步在P—1/V图中拟合出直线关系,自然而然地渗透了“以曲代直”的物理思想,比较好的落实了三维目标。

在充分运用信息技术的同时,这节课还非常重视传统的实验和简易器材的作用,情景中使用的泥娃娃、塑料瓶以及学生动手体验用的气球、针筒都是身边的东西,真正体现了从“生活走向物理”的思想,正确处理了继承与发展、传统与创新的关系。

最后,在学习了基本规律的基础上,蔡老师还拓展了直线不过原点的实验误差问题,提出了测一粒花生米体积的课外探究任务,贯彻了“使每个学生学习必要的、有区别的物理”的课

程意图。

当然,这节课还存在需要改进之处,例如对于吹气球问题,教师在原理上的分析还不够清晰;对于实验误差的分析也过于仓促,不少学生理解困难;教师的激情和感染力尚可提高。

2006-7-24。