2019部编版六年级语文上册 第5课 《七律长征》完美版

- 格式:ppt

- 大小:1.75 MB

- 文档页数:31

部编版六年级语文上册第5课《七律·长征》原文及教案【原文】七律·长征红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

注释①[五岭]越城岭、都庞岭、萌渚岭、骑田岭、大庾岭的总称。

位于湖南、江西、广东、广西四省区交界处。

②[乌蒙]即乌蒙山,位于贵州、云南两省交界处。

③[金沙]即金沙江,指长江上游从青海省玉树县到四川省宜宾市这一段。

④[云崖]高耸入云的山崖。

⑤[大渡]即大渡河,位于四川省中西部。

⑥[岷山]位于四川、甘肃两省交界处。

⑦[三军]这里指红军队伍。

________本诗作者毛泽东。

【教案】教学目标:1.认识“逶”、“迤”等6个生字,会写“崖”、“渡”2个生字。

会理解“逶迤、磅礴、泥丸”等词语的意思。

2.理解诗句的意思,在朗读课文中读出磅礴的气势,并背诵课文。

3.体会中国工农红军战胜种种艰难险阻,完成二万五千里长征的英雄主义和革命乐观主义精神。

教学重点难点:重点:理解长征中红军遇到的艰难险阻和战士们对待困难的态度,领会全诗的思想感情。

难点:(1)体会红军的革命英雄主义和乐观精神,并读出磅礴的气势。

(2)了解文章点面结合写场面的方法。

教学准备:1.巧渡金沙江,飞夺泸定桥的情景录象。

2.播放《长征组歌》。

第一课时一、导入新课,激发兴趣。

1.播放歌曲《长征组歌》,将学生带入红军长征的艰苦岁月。

板书:5.七律长征2.解题。

(1)七律是中国传统诗歌的一种体裁,属于近体诗范畴,要求诗句字数整齐划一,由八句组成,每句七个字,每两句为一联,共四联,分首联、颔联、颈联和尾联,中间两联要求对仗。

(2)国民党*对红军发动了五次“围剿”。

从1931年到1934年,在毛泽东同志正确路线指引下,红军取得了四次反“围剿”的伟大胜利。

以后,由于王明的错误路线排斥了毛泽东同志的正确领导,造成了第五次反“围剿”的失败。

第五次反“围剿”失败后,为了保存革命力量,红军不得不离开中央苏区根据地,开始长征,北上抗日。

3.关于长征,大家课前都做了预习,谁来说说。

(生交流)若让大家用一个字形容长征历程会用?(难)(板书:难)长征途中红军历经了许多磨难,这是一条漫漫长征路。

现在再来读一读课题,你会怎么读?(深情):七律·长征(缓慢):七律·长征新课教学()分钟二、朗读感知,了解诗歌内容1.指名读古诗三遍,纠正字音。

正音:谁愿意把这首诗读给大家听听?(指名读)其他同学注意听这首诗当中的3个生字,看看读得是不是正确。

2.谁来给他一些建议。

请你举个例子读给他听听,好吗?你能再综合同学们的建议,更好地把这首诗再读一遍吗?3.齐读:让我们一起把这首诗读出来。

【课件4】红军/不怕/远征/难,万水/千山/只/等闲。

五岭/逶迤/腾/细浪,乌蒙/磅礴/走/泥丸。

金沙/水拍/云崖/暖,大渡/桥横/铁索/寒。

更喜/岷山/千里/雪,三军/过后/尽/开颜。

三、自主探究,明确诗歌大意1.默读,静思大意。

联系书上的注释、插图以及查阅过的各种资料,再次默读《长征》,想一想,这首诗大概什么意思。

思考完后再在小组内讨论交流,说说读懂的,提出疑惑的并尝试解决。

(师巡视,了解学生的读书情况。

)2.你读懂了什么那句诗?(生试着说说意思)哪些地方还不理解呢?预设:从有目的地自读三遍,再指名读、指导再读、齐读,让全体学生都能把诗读通读顺;从诗题的味道,再到学生读诗的味道,教师范读的味道,学生再齐读的味道,让全体学生都在初读全诗的基础上得到了充分读诗的机会。

充分利用多种途径来明确诗意,锻炼学生自己读懂古诗的能力,知道学习古诗要利备课素材【教材分析】《七律·长征》是部编教材第二单元的第一篇这一单元的主题是“重温革命岁月”。

教材选编这首诗的目的有二,一是让学生通过对诗句的理解,感受中国工农红军在毛泽东和中国共产党的领导下战胜艰难险阻的大无畏精神、英勇豪迈的气概,二是领略毛泽东作为诗人的豪情和作为一代伟人的博大胸怀、高昂气质。

课标中对五、六年级古诗阅读提出明确要求“阅读古诗,大体把握诗意,想象古诗描述的情境,体会诗人的情感。

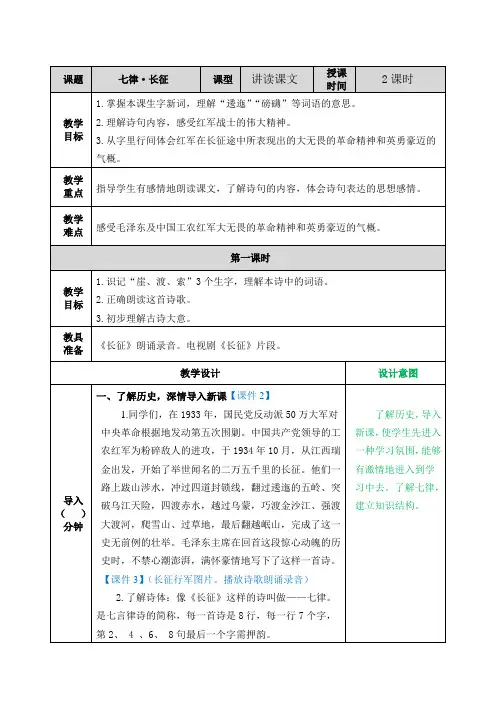

课题七律·长征课型讲读课文授课时间2课时教学目标1.掌握本课生字新词,理解“逶迤”“磅礴”等词语的意思。

2.理解诗句内容,感受红军战士的伟大精神。

3.从字里行间体会红军在长征途中所表现出的大无畏的革命精神和英勇豪迈的气概。

教学重点指导学生有感情地朗读课文,了解诗句的内容,体会诗句表达的思想感情。

教学难点感受毛泽东及中国工农红军大无畏的革命精神和英勇豪迈的气概。

第一课时教学目标1.识记“崖、渡、索”3个生字,理解本诗中的词语。

2.正确朗读这首诗歌。

3.初步理解古诗大意。

教具准备《长征》朗诵录音。

电视剧《长征》片段。

教学设计设计意图导入()分钟一、了解历史,深情导入新课【课件2】1.同学们,在1933年,国民党反动派50万大军对中央革命根据地发动第五次围剿。

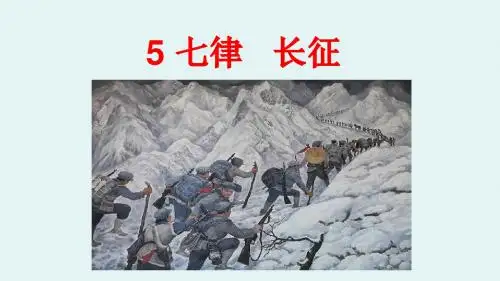

中国共产党领导的工农红军为粉碎敌人的进攻,于1934年10月,从江西瑞金出发,开始了举世闻名的二万五千里的长征。

他们一路上跋山涉水,冲过四道封锁线,翻过逶迤的五岭、突破乌江天险,四渡赤水,越过乌蒙,巧渡金沙江、强渡大渡河,爬雪山、过草地,最后翻越岷山,完成了这一史无前例的壮举。

毛泽东主席在回首这段惊心动魄的历史时,不禁心潮澎湃,满怀豪情地写下了这样一首诗。

【课件3】(长征行军图片。

播放诗歌朗诵录音)2.了解诗体:像《长征》这样的诗叫做——七律。

是七言律诗的简称,每一首诗是8行,每一行7个字,第2、 4 、6、 8句最后一个字需押韵。

了解历史,导入新课,使学生先进入一种学习氛围,能够有激情地进入到学习中去。

了解七律,建立知识结构。

3.关于长征,大家课前都做了预习,谁来说说。

(生交流)若让大家用一个字形容长征历程会用?(难)(板书:难)长征途中红军历经了许多磨难,这是一条漫漫长征路。

现在再来读一读课题,你会怎么读?(深情):七律·长征(缓慢):七律·长征新课教学()分钟二、朗读感知,了解诗歌内容1.指名读古诗三遍,纠正字音。

【导语】《七律●长征》通过对红军⼆万五千⾥长征艰难历程的⽣动描述,热情地歌颂了中国⼯农红军不怕艰难困苦的英雄⽓概和⾰命乐观主义精神。

以下是⽆忧考为⼤家精⼼整理的内容,欢迎⼤家阅读。

【篇⼀】部编版六年级上册语⽂第五课《七律●长征》课⽂原⽂ 七律●长征 红军不怕远征难, 万⽔千⼭只等闲。

五岭逶迤腾细浪, 乌蒙磅礴⾛泥丸。

⾦沙⽔拍云崖暖, ⼤渡桥横铁索寒。

更喜岷⼭千⾥雪, 三军过后尽开颜。

注释 ①[五岭]越城岭、都庞岭、萌渚岭、骑⽥岭、⼤庾岭的总称。

位于湖南、江西、⼴东、⼴西四省区交界处。

②[乌蒙]即乌蒙⼭,位于贵州、云南两省交界处。

③[⾦沙]即⾦沙江,指长江上游从青海省⽟树县到四川省宜宾市这⼀段。

④[云崖]⾼耸⼊云的⼭崖。

⑤[⼤渡]即⼤渡河,位于四川省中西部。

⑥[岷⼭]位于四川、⽢肃两省交界处。

⑦[三军]这⾥指红军队伍。

________ 本诗作者⽑泽东。

【篇⼆】部编版六年级上册语⽂第五课《七律●长征》知识点 ⼀、我会写 崖yá(悬崖、⼭崖、断崖) 渡dù(渡⼝、渡江、渡船) 索suǒ(索取、搜索、铁索) ⼆、多⾳字 难nán(困难) nàn(灾难) 磅bàng(磅秤) páng(磅礴) 蒙méng(蒙蒙细⾬) mēng(蒙骗) měng(蒙古包) 三、近义词 等闲——平常 磅礴——雄伟 逶迤——蜿蜒 四、反义词 逶迤——笔直 开颜——愁眉 五、理解词义 三军:这⾥指的是红⼀⽅⾯军,“三”在此处是虚指,泛指红⼀⽅⾯军的多个军团。

尽开颜:全都喜笑颜开,露出笑⾯。

乌蒙:乌蒙⼭,在贵州、云南两省之间。

五岭:⼤庾、骑⽥、萌渚、都庞、越城等五岭。

等闲:平常,不放在眼⾥。

六、朗读节奏 红军/不怕/远征/难, 万⽔/千⼭/只/等闲。

五岭/逶迤/腾/细浪, 乌蒙/磅礴/⾛/泥丸。

⾦沙/⽔拍/云崖/暖, ⼤渡/桥横/铁索/寒。