浙江改革开放以来发展的路径演进和深刻变革

- 格式:pdf

- 大小:1.10 MB

- 文档页数:4

高端视点IZHEJIANG ECONOMY腕工70年錄的历史魏(之二)□郭占恒在这70年的伟大变革中,历史悠久、文化昌荣、人杰地灵、富饶之地的浙江,以 敢想敢干敢为人先的弄潮儿精神,抓住了历史性的机遇,取得了历史性的成 就,实现了历史性的变革1949到2019,在人类历史长河中,只是短暂的瞬 间。

然而,对有幸生活在这70年的中国人来说,则 是前所未有地经历了一场伟大的历史变革:经历了 从贫穷落后到解决温饱再到实现全面小康社会的伟 大变革,经历了从计划经济到改革开放再到创建社 会主义市场经济体制的伟大变革,经历了从站起来 到富起来再到强起来的伟大变革,经历了从社会主 义到中国特色社会主义再到新时代中国特色社会主 义的伟大变革。

在这70年的伟大变革中,历史悠久、文化昌荣、 人杰地灵、富饶之地的浙江,以敢想敢干敢为人先的 弄潮儿精神,抓住了历史性的机遇,取得了历史性的 成就,实现了历史性的变革,在建基立业起步、改革开放创新、经济社会发展、生产生活生态等多个历史 节点和多个领域,闯出一条具有浙江特色的发展路 子,为中国特色社会主义建设提供了丰富的实践基 础、理论基础、群众基础和社会基础。

工业化进程历经艰难起步,快速成长,全面提 升,走块状特色产业集聚的农村工业化道路, 实现由工业小省到工业大省和建设工业强省 的历史变革x ik 化指:m 在一国或地区经济中的比重不断提高并改造装备其它产业的过程,是传统农业社会 向现代化工业社会演变的过程,是现代化的基础和 前提。

高度发达的工业社会是现代化的重要标志,32/2019年第巧期•浙江经济没有工业化就没有现代化。

新中国成立70年来,浙 江之所以实现追赶型、跨越式的发展,一个重要原因 就是得益于:m 化的快速发展,得益于走出一条符合 浙江省情、有浙江特色的工mi 路。

开启工业化艰难起步(1952年到1978年)。

判 断浙汀工业化艰难起步于上凿己50年代初而不是70 年代末,主要有两个依据:(1)1954年召开的第一届全 国人民代表大会,第一次明确提出要实现工ik 、农业、 交通运输业和国防四顿代化的任务(后来把交通运 输业改为科学技术),把工业作为现代化的首要任 务。

浙江改革发展历程概括浙江改革发展历程概述作为中国改革开放的重要窗口,浙江省在过去的几十年里取得了令人瞩目的经济发展成就。

浙江改革发展历程经历了从计划经济到市场经济的转型,从农业主导向工业服务业转型的过程,成为了中国经济转型的典范之一。

20世纪70年代末,中国国家领导人乌春联提出了浙江贯彻改革开放政策的指示,浙江开始走在全国改革的前列。

在改革的初期,浙江省专注于乡村工业发展,鼓励农民创业,建立了农业产业化经济体系。

这一举措大大提升了农民的收入水平和生活质量。

随着改革不断深化,浙江开始着力发展制造业。

特别是在上世纪90年代,省政府推动浙江发展制造业,将浙江打造成了一个制造业大省。

浙江省积极引进外资,吸引国际知名企业设立工厂,培育了一批拥有自主知识产权的本土制造企业。

浙江省的制造业以高新技术和高附加值产品为主导,为浙江经济的快速发展提供了强大的动力。

随着制造业的大力发展,浙江的服务业也得到了迅猛发展。

浙江成为全国服务业发展的重要基地,金融、物流、信息技术等服务业快速崛起。

浙江有着便利的交通和通讯网络,这为服务业的发展提供了有力的保障。

此外,浙江省还积极推进城乡一体化发展。

在改革发展的过程中,浙江省实行了一系列推进农村发展的政策,鼓励城镇居民到农村进行创业,大力发展农村经济。

浙江省深化农村土地制度改革,实行承包地经营权流转,激发了农民的生产积极性。

这一系列举措大大改善了农村的发展环境和农民的生活质量。

浙江改革发展历程的一个重要特点是积极开放。

浙江实行积极的外向型发展战略,加强与国内外的经贸合作。

浙江积极参与国际合作组织和平台,扩大进出口贸易,引进外资。

同时,浙江省还积极参与全球经济合作,加强与其他国家和地区的交流与合作。

这一系列举措使得浙江能够快速融入全球经济体系,提升了浙江的国际影响力。

总而言之,浙江改革发展历程的成功经验在于积极探索、勇于创新。

浙江省在改革开放的浪潮中,始终坚持以市场为导向,以创新为动力,不断推进经济结构调整,推动产业升级。

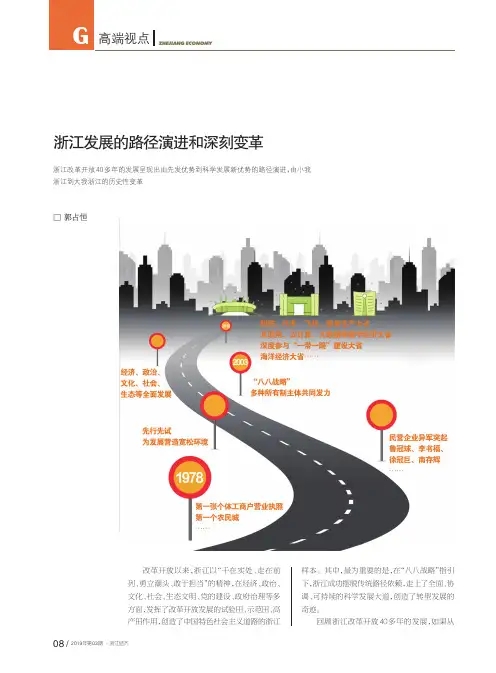

2019年第03期·浙江经济/浙江改革开放40多年的发展呈现出由先发优势到科学发展新优势的路径演进,由小我浙江到大我浙江的历史性变革浙江发展的路径演进和深刻变革□郭占恒高端视点G改革开放以来,浙江以“干在实处、走在前列、勇立潮头、敢于担当”的精神,在经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设、政府治理等多方面,发挥了改革开放发展的试验田、示范田、高产田作用,创造了中国特色社会主义道路的浙江样本。

其中,最为重要的是,在“八八战略”指引下,浙江成功摆脱传统路径依赖,走上了全面、协调、可持续的科学发展大道,创造了转型发展的奇迹。

回顾浙江改革开放40多年的发展,如果从08浙江经济·2019年第03期/大的历史观和宏观层面看,可划分两大阶段,呈现出由先发优势到科学发展新优势的路径演进,由小我浙江到大我浙江的历史性变革。

第一大阶段,即1978年至2002年,主要特点体现在自发、民营、经济、允许这四个关键词上,形成浙江发展的先发优势改革开放初期,浙江发展的起点并不高,存在“三缺少”:一是缺少陆域自然资源,人均耕地只有0.5亩,缺铁少煤无油,人均资源拥有量综合指数居全国倒数第三位。

二是缺少国家资金投入,1952年到1978年的26年间,国家对浙江的投资总计77亿元,人均410元,只占全国的1.5%,还不到当时全国各省区平均水平的一半。

“一五”时期国家兴建的156个重点建设项目,浙江一个没有,后来国家对浙江的投资也很少。

三是缺少优惠政策,没有享受到国家区域指向性的政策,如创办经济特区、浦东开放开发、西部大开发、振兴东北等老工业基地等区域政策,浙江都不沾边,可以说没有吃偏饭。

正是在这样的条件下,浙江抓住改革开放的大机遇,闯出一条富有生机活力的特色发展道路,实现了追赶型、跨越式的发展。

经济总量由全国第12位跃升到第四位,人均GDP 由第16位跃升到第五位,2017年浙江城镇居民人均收入连续17年位居全国各省(区)第一,农村居民人均收入连续33年位居全国各省(区)第一,创造了中国区域经济发展的浙江模式。

浙江农村改革发展的历程、绩效、经验与理论分析中国的改革发展同农业农村农民问题密不可分。

30年来中国的改革走的是一条从农村起步、农村包围城市、走向全方位改革开放的中国特色的改革道路。

下一步的改革和发展目标,是要到2020年即中国共产党建党100周年实现全面建设小康社会的目标,到2050年即建立新中国100周年实现基本现代化的目标。

显然,在这一新进程中,“三农”问题依旧是重中之重,实现农村全面小康和农业农村现代化依旧是最艰巨的攻坚之战。

尽管下一步的改革将涉及更深层次的领域,但仍然具有“农村包围城市”的中国特色,也就是说,要着眼于进一步解决好“三农”问题,来深化城乡配套的综合改革和宏观体制改革。

浙江是我国农村改革的前沿阵地,也是通过改革使广大农民率先富起来的地区。

深入地剖析浙江农村改革发展的历程、绩效、经验与制度创新,对于解决我国的“三农”问题,深化下一步的农村改革,具有十分重要的现实意义。

一、浙江农村改革历程与绩效分析改革历程回顾浙江农村改革发展历程,大致可以划分为三个阶段:第一个阶段是上世纪八十年代,这是浙江农村市场化改革的起步和快速推进阶段。

这一时期,中央连续发了五个1号文件,全面实现了家庭联产承包责任制;全省逐步废除了“一大二公”的人民公社制度,突破了“以粮为纲”和单一农业经济的格局,乡镇企业异军突起;鼓励农民进城务工经商,兴办专业市场,小城镇建设快速起步;初步形成了全民创业、全民闯市场的氛围,极大激发了农民发展生产、创业致富的积极性。

第二个阶段是上世纪九十年代,这是探索发展社会主义市场经济的阶段。

这一时期,中央确立了发展社会主义市场经济的明确方向,浙江率先推进了乡镇企业的产权制度改革,促进了多种所有制经济共同发展的新格局。

从大力发展“一优两高”农业到发展效益农业,积极推进农业结构调整、适度规模经营和产业化经营,以撤县建市和撤区并乡扩镇为载体,大力推进农村城镇化,逐步形成了社会主义市场经济的框架和运行机制。

浙江模式的演进轨迹和制度变迁浙江在发展模式、市场化改革和制度变迁等方面具有令人赞叹的浙江特色。

纪念改革开放40周年暨浙江经济新年论坛以浙江经济为主题,讨论民营经济、区域经济发展的浙江模式和浙江经验,对中国和浙江经济发展的过去进行总结,对现状进行分析,对未来进行展望,具有十分重要的理论、现实和政策意义浙江省信息化发展研究院首席专家卓勇良研究员发表了题为《浙江民营经济的突破与展望》主旨报告。

卓勇良研究员认为,改革开放之初,浙江人均耕地和农民人均纯收入都非常低,浙江农民面临“生存危机”,尤其是面临四方面制约:一是自然资源的制约。

浙江缺煤少铁无油,人均播种面积1.9亩,仅是全国平均的82.6%;二是国营工业的制约。

全省国营工业产值列全国第18位。

三是知识薄弱的制约。

1978年浙江每万人口工程技术人员34.4人,只有全国的76.3%。

四是改革滞后的制约。

浙江农业联产承包责任制迟至1982年8月后才全面放开,是全国倒数第2个省份。

同时,存在五重激励:第一重激励是农业社会传承的文明激励,浙江人勤劳、精明、务实和开拓,有坚实的精神支撑。

第二重激励是现代社会挑战环境的激励,缺乏资源和投资,未形成计划经济路径依赖,改革是置之死地而后生。

第三重激励是毗邻上海的较好区位条件的激励,血浓于水,交易成本较低。

第四重激励是省内的高密度均质化空间的激励,较小空间范围内也能具有相对较大市场需求,有利于创业初期形成最起码的规模经济。

第五重激励是具有最低限度的积累水平,1978年全省城乡人均储蓄34.2元,是全国平均的1.6倍。

浙江民间经济突破是在一个基于理想选择的制度架构内,形成最早的基于自然选择的个私经济:一是在“不得不然”的无奈背景下,在约束较强、激励更强之下,浙江城乡居民率先突破计划经济体制和“左”的束缚。

二是在多层面“自然而然”状况下,形成以民间为主体,政府顺应、支持和推动,快速渐进的市场化进程。

在浙江民间经济发展的约束激励的分析基础上可以形成一个典型的无奈之下的“不得不然”场景:第一是农民别无选择,不创业就难以较好生存,近乎赤贫状况下边际收益的效用系数趋于无限大,形成十分强烈的创业激励;第二,政府别——纪念改革开放40周年暨浙江经济新年论坛综述1月3日,香樟经济学论坛(CEC)联合浙江大学民营经济研究中心、浙江大学国际经济研究所、浙江省发展和改革研究所、《浙江经济》杂志社于1月3日在浙江财经大学下沙校区召开纪念改革开放40周年暨浙江经济新年论坛。

浙江的崛起摘要:举世瞩目、波澜壮阔的改革开放已经走过了整整30年的光辉历程。

30年来,浙江人在中国特色社会主义旗帜的指引下,积极探索、团结奋斗。

创业创新,在改革开放和社会主义现代化建设中取得了前所未有的光辉成就。

浙江省经过改革开放后,从一个经济位于全国倒数之列的省份,一跃成为了经济全国前三甲的经济强省。

这不仅仅是依靠国家的优惠政策,更是我们浙江人智慧的体现。

浙江在改革开放中真正崛起了。

关键字:改革开放光辉成就崛起改革开放前夜浙江是一个资源贫乏的地域小省。

改革开放前,经济总量最小,是经济增长相对缓慢的省份。

从1952年到1978年20多年间,国家对浙江的投资总额为77亿元,人均410元,仅为全国水平的一半。

浙江人均占有铁矿石资源只有全国水平的百分之五和世界水平的百分之二点五,人均煤炭地质储量,只有全国水平的百分之零点八和世界水平的百分之零点四。

地理位置好,自然条件好,素有鱼米之乡、丝茶之府、文物之邦之称的浙江竟然会落到了如此田地。

由于之前经历了十年文化大革命,经济不进反退,老百姓多生活在水生火热之中,人杰地灵的浙江发展绩效与全国比较竟然相形见绌,历来富饶的省份却沦为发展水平相对落后的地区。

这种令人难以满意的状况,使浙江陷入了尴尬的境地。

但是仔细想来,浙江出现这种经济发展较慢的情况也不是一个偶然的情况。

要知道,再优越的条件,如果没有一个稳定的政治环境,没有促进和鼓励经济发展的政策,也不能把优越的条件转化为经济的迅速发展。

所以,在铲除了四人帮,结束了文化大革命之后,浙江人民正在急切的期待着一个伟人出现来带领我们走出困境,迎来一个发展的春天。

改革开放的开端1978年12月18日至22日,中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议在北京举行。

全会的中心议题是讨论把全党的工作重点转移到社会主义现代化建设上来。

在中央工作会议上,党的许多老一辈革命家和领导骨干,对“文化大革命”结束后两年来党的领导工作中出现的失误提出了中肯的批评,对党的工作重点转移到经济、政治方面的重大决策,党的优良传统的恢复和发扬等,提出了积极的建议。

浙江改革发展研究报告1. 引言浙江是中国经济最发达的省份之一,作为改革开放的排头兵,浙江省在经济发展、社会进步、制度创新等方面取得了显著成就。

本文旨在探讨浙江改革发展的历程、经验和现状,并提出相关建议,以期为其他地区的改革发展提供借鉴和参考。

2. 浙江改革发展的历程2.1 早期改革开放1978年,中国启动了改革开放的历史进程。

浙江省在邓小平理论的指导下,积极响应国家政策,实施一系列早期改革措施,推动了经济的快速发展。

特别是在农村改革方面,浙江省率先实行家庭联产承包责任制,使农民的积极性得到了有效激发,农村经济蓬勃发展。

2.2 市场化改革深化随着改革的不断深入,浙江省逐渐进行了市场化改革。

1988年,浙江率先成立了乡镇企业局,放开了乡村企业的经营权,大大激发了乡村经济的活力。

此后,浙江省相继实行了城市企业股份制、国有企业改革等一系列市场化措施,进一步推动了浙江经济的发展。

2.3 创新驱动发展近年来,浙江省提出并实施了创新驱动发展战略。

充分发挥浙江的地理优势和产业基础,浙江省积极引导企业进行技术创新、产品创新和管理创新,不断提高经济的质量和效益。

同时,浙江省加大对高新技术产业的支持力度,培育壮大了一批龙头企业,推动了浙江经济的转型升级。

3. 浙江改革发展的经验总结3.1 勇于创新,不断探索浙江的改革发展之所以能够取得成功,关键在于浙江省的领导干部始终保持着勇于创新、不断探索的精神。

无论是在农村改革、市场化改革还是创新驱动发展方面,浙江省都能够敢于突破传统观念和体制机制,勇于尝试新的改革措施。

3.2 优化经济结构,实现全面发展浙江省重视优化经济结构,实现了农业、工业和服务业的协调发展。

通过发展工业,浙江省大力推动了农村产业升级,提高了农民的收入水平。

与此同时,浙江省注重发展服务业,提升了城市的软实力。

这种全面发展的战略,为浙江省的经济持续增长提供了坚实基础。

3.3 加强政府治理能力,提高服务水平浙江省注重政府治理能力的提升,大力推行“服务型政府”。

2019年第17期·浙江经济/浙江70年发展的历史变革(之四)□郭占恒浙江作为中国改革开放的先行地,以开放先行、开放包容、开放图强、开放强省的海纳百川精神,创造了创业创新闯天下、合心合力强浙江的生动实践,形成本土浙江、省外浙江、海外浙江“三个浙江”的发展特色·“新中国成立70周年”专稿·1949到2019,在人类历史长河中,只是短暂的瞬间。

然而,对有幸生活在这70年的中国人来说,则是前所未有地经历了一场伟大的历史变革:经历了从贫穷落后到解决温饱到实现全面小康社会的伟大变革,经历了从计划经济到改革开放到创建社会主义市场经济体制的伟大变革,经历了从站起来到富起来到强起来的伟大变革,经历了从社会主义到中国特色社会主义到新时代中国特色社会主义的伟大变革。

在这70年的伟大变革中,作为历史悠久、文化昌荣、人杰地灵、富饶之地的浙江,以敢想敢干敢为人先的弄潮儿精神,抓住了历史性的机遇,取得了历史性的成就,实现了历史性的变革,在建基立业起步、改革开放创新、经济社会发展、生产生活生态等多个历史节点和多个领域,闯出一条具有浙江特色的发展路子,为中国特色社会主义建设提供了丰富的实践基础、理论基础、群众基础和社会基础。

开放进程由封闭僵化到开展省际协作,推进长三角一体化,“跳出浙江发展浙江”,“引进来”与“走出去”相结合,实现由外贸大省、开放大省到建设开放强省的历史变革开放的本意是张开、敞开、释放,进而指对外开放,加强与国外经济技术交流与合作,参与和推动经济全球化。

新中国成立到上世纪70年代末,我国敞开胸怀,积极吸引海外学者和外国专家参加社会主义建设,一度与前苏联、东欧有着良好的经济政治关系,同西方国家也有一定的贸易往来和技术引进,但受制于冷战环境和“左”的思想影响,总体上处于与世隔绝的封闭状态,丧失了不少机遇,拉大了同世界的差距。

08/浙江经济·2019年第17期新中国真正的开放,始于1978年党的十一届三中全会,从创办经济特区到开放14个沿海城市、从浦东开放开发到创办各类开发区、从沿海开放到内地开放、从经济开放到全面开放等,开放的大门越开越大,成为与改革相并列的一项基本国策。

/浙江经济·2019年第19期深度观察s 新中国成立70年浙江经济结构持续优化升级□王娟浙江经济结构经历了从低层次逐渐优化升级的过程,成功实现从传统的工业化经济向现代服务型、创新型、数字经济的转变,实现从粗放型增长向高质量发展迈进新中国成立70年来,勤劳智慧的浙江人民自强不息、勇于创新,抓住机遇加快发展,坚定不移地发展中国特色社会主义市场经济,经济建设取得巨大成就,实现了从经济小省到经济大省的历史转变。

特别是改革开放以来,浙江先是凭借体制创新的先发优势,实现了从农业主导经济向工业化经济的转变,成为全国发展速度最快的地区之一。

随后在改革发展的关键时期,浙江以“八八战略”为总纲,适应经济发展新常态,率先推进经济转型升级和高质量发展,成功实现从传统的工业化经济向现代服务型、创新型、数字经济的转变,实现从粗放型增长向高质量发展迈进。

经济总量迅速增长,综合实力不断增强1949年,全省生产总值(简称GDP,下同)只有14.98亿元,人均GDP 仅为72元。

1978年GDP 总量为123.72亿元,1991年跨上千亿元台阶,2004年突破万亿元大关,到2018年全省GDP 总量达到56197亿元。

按可比价计算,比1952年增长379倍,年均增长9.4%,高于全国同期1.3个百分点。

特别是改革开放40年来,年均增长率更是达到11.9%,高于全国同期2.5个百分点,成为经济增长最快和最有活力的地区之一,GDP总量在全国的位次由改革开放初的第12位上升到1994年第四位并保持至今。

同时,反映经济发展水平和质量的人均GDP也迅速提高。

2018年全省人均GDP为98643元(14907美元),居全国第五位。

按可比价格计算,2018年人均GDP比1952年·“新中国成立70周年”专稿·332019年第19期·浙江经济/增长144倍,年均增长7.8%;比1978年增长58倍,年均增长10.8%,大大快于全国平均水平。

改革开放40年来浙江发展若干经验初探余华提要:改革开放40年来,浙江发展取得了举世瞩目的巨大成就,也积累了一些成功的经验。

浙江始终坚持以人民为中心的发展思想、坚持市场化发展的改革路线、坚持打造适应市场经济发展要求的有效市场、坚持文化强省的发展战略、坚持加强和完善党的领导,都是浙江改革开放取得成功的重要经验。

关键词:改革开放浙江发展经验作者余华,男,浙江省社会科学院政治学研究所、浙江省中国特色社会主义理论研究中心副研究员(杭州310007 )。

改革开放40年来,浙江始终坚持以人民为中心的发展思想,坚持把贯彻党中央精神与尊重浙江 实际创造性地结合起来,把尊重人民首创精神与加强和完善党的领导有机统一起来,率先推进市场化 改革,始终坚持以“发展”为第一要务,持之以恒地以“八八战略”统领浙江的全面发展,极大地解 放和发展了社会生产力,取得了举世瞩目的巨大成就,经济社会发展水平一直走在全国前列,被赞誉 为中国改革开放的“模范生”。

历经40年的艰辛探索,浙江在改革开放方面的经验有很多,此文对若 干重要经验作一探析。

一、以人为本,充分尊重人民主体地位和首创精神,始终坚持以人民为中心的发展思想人民是真正的英雄,人民是决定党和国家前途命运的根本力量。

以人为本、以民为本,是浙江经 验的最大特点。

改革开放以来,浙江各级党委政府肖觉坚持执政为民的宗旨,充分尊重人民群众的主 体地位和首创精神,视人民为发展和建设的最重要的主体力量,放手发动人民群众创业创新,紧紧依 靠广大人民群众建设社会主义,走创业富民、创新强省的发展之路。

改革开放以来,浙江各级党委政 府,顺应人民群众“摆脱贫闲”的强烈愿望,把发展生产、改善生活的经济自主权归还给劳动者,充 分保护人民群众的自主创业热情,鼓励和支持人民群众自主创业创新,放手让广大人民群众去发展,放手让一切劳动、知识、技术、管理和资本的活力竞相迸发,使一切创造社会财富的源泉充分涌流,有效激发了全社会的创造活力,从家庭作坊到股份合作制企业,从流动商贩到专业市场,浙江人民求98改革开放40年来浙江发展若干经验初探真务实,不等不靠,率先建立起市场化的经营方式、组织形式和体制机制,赢得了发展的先机,并不 断开拓进取,将市场化发展的领先优势,向政治、社会领域延伸,率先冲破陈旧观念和旧体制的束 缚,建立起适应市场经济发展要求的政府管理、社会治理制度机制,将先发优势转变为不断发展的体 制机制优势。

浙江发展模式的主要经验和未来走向浙江经济伴随着改革开放的春风一路走来,有许多经验值得总结,有许多特点值得概括,有许多原因值得探秘,有许多问题值得破解。

总结浙江经济发展经验和发展特点,分析其演进轨迹和制度变迁,研究其现存问题和发展前景,对深化改革开放的认识,对社会主义市场经济体制的完善,对社会主义政治经济学的重建,对中国区域经济的发展,对中国特色社会主义的生动实践等,都可以提供一些有益的借鉴。

一、改革开放以来浙江发生了历史性巨变党的十一届三中全会以来,浙江坚持把中央的路线方针政策与浙江实际紧密结合起来,解放思想,实事求是,锐意进取,大胆实践,逐步探索形成了有浙江特色的发展道路,一跃成为全国体制机制最活、开放程度最高、经济发展最快、人均收入最多的省份之一,经济社会发生了全面、深刻、历史性的变化:实现了由资源小省向经济大省的变化。

1978年浙江地区生产总值仅124亿元,居全国第12位。

改革开放以来,浙江经济走上快车道,2007年地区生产总值达到18638亿元,上升到全国第4位。

同期,人均生产总值由331元发展到37128元,上升到省区第1位,基本建成经济大省,并开始由经济大省向经济强省迈进。

实现了由传统农业向现代工业的变化。

改革开放以来,浙江以农民为主体,开启了前所未有的农村工业化进程。

全省工业增加值由1978年的46.9亿元发展到2007年的7028.5亿元,三次产业结构比重由1978年的38:43:19,调整到2007年的5.5:54.1:40.4,提前完成工业化初期任务,顺利进入工业化中期向后期过渡阶段,并开始由制造大省向创造强省跨越。

实现了由封闭经济向开放经济的变化。

浙江率先突破城乡分割的户籍制度和商品物资的地域封锁,1978年到2007年,外贸进出口总额由0.7亿美元发展到1768.4亿美元,实际利用外商直接投资达到103.7亿美元。

目前,在世界各地经商的浙江人有100多万人,在全国有440多万人,形成独特的“风云浙商”和“浙江人经济”现象。

改革开放以来的浙江经济发展改革开放以来,浙江的经济发展大致可分为改革探索和解决温饱(1978-1991年)、改革深化和总体实现小康(1992-2001年)、改革攻坚和全面建设小康(2002年至今)三个阶段。

那么,浙江经济发展阶段的划分的依据是什么,与全国的经济发展阶段一样吗?浙江省成为全国经济大省靠的是什么,是地缘优势还是政策优势抑或人文优势?外贸依存度超过50%的浙江经济是怎样应对金融风暴的?书中提到的多是积极的、好的一面,但浙江省经济发展是否存在什么缺陷和限制?通过查找资料,我对这些问题有了一定的了解。

经济发展阶段划分的标准并不统一,而浙江省经济发展阶段的划分大致与十三大确立的三步走战略契合。

我国对解决温饱和总体小康的定义极有可能是以人均GDP为标准。

1985年左右,浙江全省基本解决温饱问题;1999年,浙江提前实现总体小康,比全国实现这一目标早了一年。

浙江发展经济大致有以下几点优势:(1)劳动力资源优势。

浙江劳动力多,但劳动力数量优势在中国这一大环境中并不明显。

浙江的劳动力资源优势主要体现在增长率低和综合素质高两点。

浙江的人口增长一直排倒数,现在已经负增长了,这减轻了人口负担和就业压力。

浙江文化积淀深厚,浙江人拥有崇学、敢闯、互助、务实、勤奋等优秀素质,对环境有很强的适应能力并用于创新,肯动脑筋肯吃苦,更多地在实践中学习。

从而使浙江涌现出一大批精明并善于把握时机的企业家,这是浙江经济腾飞的重要因素。

(2)此外,浙江还具有海滨居中的区位优势、港口优势(可以弥补资源的不足)、海洋优势、环境优势、民间资本优势等等。

在08年美国次贷危机引起的金融风暴中,浙江受到的冲击尤为严重。

在这严峻的形势下,浙江人民同心同德,以“凤凰涅槃、浴火重生”的精神,交出了一份亮丽的答卷。

应对这次金融风暴,中央的决策时是:保增长、保民生、保稳定。

其实浙江政府见事早,行动也快,又提出了“标本兼治,保稳促调”的方针,确立了“保增长、抓转型、重民生、促稳定”的工作主线,扩大内需,推进经济发展方式转变、促进产业转型升级。

2019年第16期·浙江经济/浙江70年发展的历史变革(之三)□郭占恒在这70年的伟大变革中,浙江从没收官僚资本,改造资本主义工商业、公私合营等,建立发展国营经济,后经发展社队企业、乡镇企业和个体私营经济,实现由单一公有制到以公有制经济为主导、民营经济为主体、多种所有制经济共同发展的历史变革·“新中国成立70周年”专稿·1949到2019,在人类历史长河中,只是短暂的瞬间。

然而,对有幸生活在这70年的中国人来说,则是前所未有地经历了一场伟大的历史变革:经历了从贫穷落后到解决温饱到实现全面小康社会的伟大变革,经历了从计划经济到改革开放到创建社会主义市场经济体制的伟大变革,经历了从站起来到富起来到强起来的伟大变革,经历了从社会主义到中国特色社会主义到新时代中国特色社会主义的伟大变革。

在这70年的伟大变革中,作为历史悠久、文化昌荣、人杰地灵、富饶之地的浙江,以敢想敢干敢为人先的弄潮儿精神,抓住了历史性的机遇,取得了历史性的成就,实现了历史性的变革,在建基立业起步、改革开放创新、经济社会发展、生产生活生态等多个历史节点和多个领域,闯出一条具有浙江特色的发展路子,为中国特色社会主义建设提供了丰富的实践基础、理论基础、群众基础和社会基础。

经济制度由没收官僚资本,改造工商业,建立国营经济,到发展社队企业、乡镇企业和个体私营经济,实现由单一公有制经济到以公有制经济为主导、民营经济为主体、多种所有制经济共同发展的历史变革新中国成立以来,我国经济制度随着生产力发展、改革开放和社会主要矛盾的变化,经历了从公有制经济的建立、追求“一大二公”到现阶段以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度的演进。

在这一过程中,浙江从没收官僚资本,改造资本主义工商业、公私合营等,建立发展国营经济,后经发展社队企业、乡镇企业和个体私营经济,实现由单一公有制到以公有制经济为主导、民营经济为主体、多种所有制经济共同发展的历史变革。