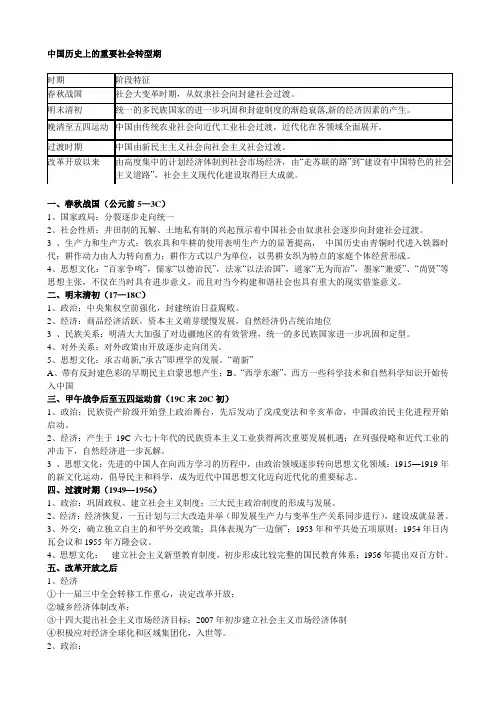

中国历史上的四次重大社会转型

- 格式:doc

- 大小:115.00 KB

- 文档页数:5

春秋战国(公元前5~前3世纪)时的社会转型一、总体特征:社会大变革,由奴隶社会向封建社会转型。

二、具体表现:(1)政治:周王室衰微,诸侯争霸,社会动荡;国家政局由分裂逐步走向统一(战国后期);宗法分封礼乐制崩溃;地主阶级兴起,各国纷纷变法图强,中央集权制度逐渐形成;(从封邦建国到诸侯割据,从战乱纷争到秦朝一统天下;从贵族政治到官僚政治,从世卿世禄到军功授爵)(2)经济(生产力和生产方式):铁犁牛耕出现和使用,井田制瓦解;封建土地私有制确立;小农经济产生,精耕细作生产模式形成。

(从青铜时代到铁器牛耕,从井田时代到土地私有)(3)文化:学术下移,私学兴起;“百家争鸣”,思想自由。

儒家的“以德治民”,法家的“以法治国”,道家的“无为而治”,墨家的“兼爱”、“尚贤”等思想主张,不仅在当时具有进步意义,而且对当今构建和谐社会也具有重大的现实借鉴意义。

礼乐制崩溃(从礼乐文化到诸子学派,从百家争鸣到秦汉时文化专制);文学艺术,百花竞艳;科学技术,世界领先。

(4)阶级:“士”阶层活跃;地主阶级和自耕农的兴起。

(5)民族关系看:诸侯争霸和兼并战争直接推动了中原华夏族与周边少数民族的交往,我国历史出现了第一次民族融合。

三、转型原因:铁农具和牛耕的使用,推动生产力迅速发展。

四、真题训练1.(2019·新课标全国Ⅱ卷高考·24)战国后期,秦国建造了一批大型水利工程,如郑国渠、都江堰等,一些至今仍在发挥作用。

这些工程能够在秦国完成,主要是因为( )A.公田制度逐渐完善 B.铁制生产工具普及C.交通运输网络通畅 D.国家组织能力强大【答案】D【解析】由材料“战国后期,秦国建造了一批大型水利工程,如郑国渠、都江堰等”可知商鞅变法后秦国建立了集权统治,推动国家组织人力、物力、财力开展大规模的经济建设,故选D项;战国后期,井田制遭破坏,封建土地私有制逐步确立,公田制度是受到破坏而非完善,排除A项;战国时期铁农具推广,秦汉时期得以普及,排除B项;秦统一六国后修筑驰道直道,加强了交通运输,排除C项。

历史上的重大社会转型社会转型就是社会经济结构、文化形态、价值观念等发生深刻变化。

东西方文明变迁中的社会转型是人类历史长河中的一个个精彩片断,是人类文明连延的新起点。

这种转型往往诱发社会、政治、经济、文化诸多方面的变革式革命,成为我们认识和把握历史发展规律的重要节点。

剧烈的社会变革,丰富的历史内容,很容易引起历史命题者的关注,成为近年高考新的命题点。

也正因为如此,在东西方文明发展演进的进程中,每一个历史转型都应该是我们学习的重点,在复习备考中应给予特别的关注。

一、中国历史的重要社会转型1.春秋战国时期(1)政治上,诸侯割据混战,分封制瓦解,郡县制逐步确立,贵族政治向官僚政治转化,国家由分裂逐步走向统一。

(2)经济上,铁犁牛耕出现,生产力显著提高。

以家庭为单位、男耕女织的个体小农经济逐步产生。

(3)思想上,出现“百家争鸣”局面,形成第一次思想解放的潮流,中国传统文化基本奠基。

2.明清时期(1)政治上,专制制度空前强化,明朝废除丞相,设立内阁,清朝军机处设立,表明专制制度空前强化。

(2)经济上,商品经济活跃,资本主义萌芽缓慢发展,自然经济仍占统治地位。

(3)对外关系上,明清政府采取“海禁”和闭关锁国政策,中国由开放走向封闭。

(4)思想上,以李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之为代表的民主启蒙思想产生,但理学仍然占统治地位。

3.鸦片战争到甲午中日战争前的中国(1)政治上,西方列强发动了两次鸦片战争,中国的主权遭到破坏,开始沦为半殖民地半封建国家。

太平天国运动兴起,沉重打击了中外反动势力。

(2)经济上,随着西方列强侵略的加剧,经济结构发生质的变化,自给自足的自然经济开始解体,被纳入资本主义世界经济体系。

洋务运动创办了大量近代企业,民族资本主义产生,中国向近代化迈进。

(3)思想上,向西方学习成为时代主流。

林则徐、魏源提出“师夷长技以制夷”、洋务派主张“中体西用”、早期维新派提出君主立宪主张。

(4)社会生活上,随着中西交往的增多,西方生活方式传入中国,中国的物质生活和礼仪习俗受到冲击,向近代社会迈进。

中国古代历史中的社会转型一、基本脉络社会转型一般是指社会的变迁,包括社会结构的变动和体制的改变。

人类社会的发展在量的积累上达到一定程度时,就会发生突破原有社会模式的全方位的革命性变化。

从世界范围看,人类脱离野蛮时代至今,经历了两次重要的社会转型:第一次大约发生在五六千年前,是从史前时代进入农耕文明时代;第二次开始于16世纪前后,是从农耕文明时代进入工业文明时代。

就中国而言,以春秋战国和明清两个时期的社会转型特别值得关注。

1. 春秋战国时期在诸侯争战、民族融合的过程中,新兴地主阶级发起了一场持续一百多年的变革,完成了中国社会的一次重要转型。

经济上,以铁器的广泛使用和牛耕的运用为标志,井田制被土地私有制所取代,“男耕女织”式的自给自足的小农经济成为主要生产方式,社会生产力有了显著提高;政治上,传统的贵族分封制逐步被君主专制的中央集权制所代替,“封邦建国”的方式被统一的帝国所取代,社会成员结构从以贵族和平民为主体转变为以地主阶级和农民阶级为主体。

这次转型的重要结果之一是我国历史上第一个统一的多民族国家——秦的建立。

2. 明清时期从全球角度看,这一时期西方国家处在从农耕文明向工业文明过渡的阶段:从自然经济向市场经济过渡,从专制体制向民主体制过渡,从封闭型一元文化形态向开放型多元文化形态过渡。

就中国而言,在承袭数千年文明成果、统一的多民族国家进一步巩固的基础上,经济、政治、文化等领域都萌生着促使农业社会向工业社会、传统社会向现代社会转型的新生力量。

但由于明、清两朝统治者未能认清时代潮流,采取了保守政策,如君主专权、文化专制、抑商、锁国等做法,加之当时的社会也存在着根本性的制度缺陷,因此社会转型难以启动。

鸦片战争爆发后,在西方坚船利炮的逼迫下,中国才开始走上探索现代化的艰难路途。

直到中共十一届三中全会以后,中国才以主动和积极的姿态全力推动向现代社会的转型。

二、基本规律人类历史的进程证明,一个国家、一个民族面对社会转型,能否顺应时代潮流,抓住历史机遇,事关兴衰之大事。

中国历史上的重要社会转型期一、春秋战国(公元前5—3C)1、国家政局:分裂逐步走向统一2、社会性质:井田制的瓦解、土地私有制的兴起预示着中国社会由奴隶社会逐步向封建社会过渡。

3 、生产力和生产方式:铁农具和牛耕的使用表明生产力的显著提高,中国历史由青铜时代进入铁器时代;耕作动力由人力转向畜力;耕作方式以户为单位,以男耕女织为特点的家庭个体经营形成。

4、思想文化:“百家争鸣”,儒家“以德治民”,法家“以法治国”,道家“无为而治”,墨家“兼爱”、“尚贤”等思想主张,不仅在当时具有进步意义,而且对当今构建和谐社会也具有重大的现实借鉴意义。

二、明末清初(17—18C)1、政治:中央集权空前强化,封建统治日益腐败。

2、经济:商品经济活跃,资本主义萌芽缓慢发展,自然经济仍占统治地位3 、民族关系:明清大大加强了对边疆地区的有效管理,统一的多民族国家进一步巩固和定型。

4、对外关系:对外政策由开放逐步走向闭关。

5、思想文化:承古萌新,“承古”即理学的发展。

“萌新”A、带有反封建色彩的早期民主启蒙思想产生;B、“西学东渐”,西方一些科学技术和自然科学知识开始传入中国三、甲午战争后至五四运动前(19C末20C初)1、政治:民族资产阶级开始登上政治舞台,先后发动了戊戌变法和辛亥革命,中国政治民主化进程开始启动。

2、经济:产生于19C六七十年代的民族资本主义工业获得两次重要发展机遇;在列强侵略和近代工业的冲击下,自然经济进一步瓦解。

3 、思想文化:先进的中国人在向西方学习的历程中,由政治领域逐步转向思想文化领域:1915—1919年的新文化运动,倡导民主和科学,成为近代中国思想文化迈向近代化的重要标志。

四、过渡时期(1949—1956)1、政治:巩固政权、建立社会主义制度;三大民主政治制度的形成与发展。

2、经济:经济恢复,一五计划与三大改造并举(即发展生产力与变革生产关系同步进行),建设成就显著。

3、外交:确立独立自主的和平外交政策;具体表现为“一边倒”;1953年和平共处五项原则;1954年日内瓦会议和1955年万隆会议。

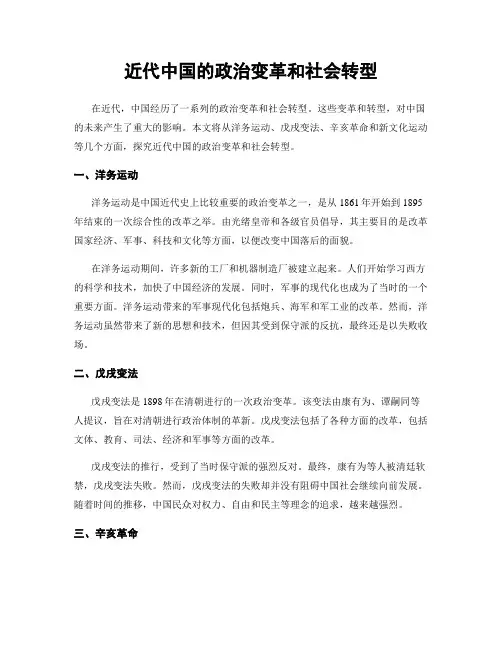

近代中国的政治变革和社会转型在近代,中国经历了一系列的政治变革和社会转型。

这些变革和转型,对中国的未来产生了重大的影响。

本文将从洋务运动、戊戌变法、辛亥革命和新文化运动等几个方面,探究近代中国的政治变革和社会转型。

一、洋务运动洋务运动是中国近代史上比较重要的政治变革之一,是从1861年开始到1895年结束的一次综合性的改革之举。

由光绪皇帝和各级官员倡导,其主要目的是改革国家经济、军事、科技和文化等方面,以便改变中国落后的面貌。

在洋务运动期间,许多新的工厂和机器制造厂被建立起来。

人们开始学习西方的科学和技术,加快了中国经济的发展。

同时,军事的现代化也成为了当时的一个重要方面。

洋务运动带来的军事现代化包括炮兵、海军和军工业的改革。

然而,洋务运动虽然带来了新的思想和技术,但因其受到保守派的反抗,最终还是以失败收场。

二、戊戌变法戊戌变法是1898年在清朝进行的一次政治变革。

该变法由康有为、谭嗣同等人提议,旨在对清朝进行政治体制的革新。

戊戌变法包括了各种方面的改革,包括文体、教育、司法、经济和军事等方面的改革。

戊戌变法的推行,受到了当时保守派的强烈反对。

最终,康有为等人被清廷软禁,戊戌变法失败。

然而,戊戌变法的失败却并没有阻碍中国社会继续向前发展。

随着时间的推移,中国民众对权力、自由和民主等理念的追求,越来越强烈。

三、辛亥革命辛亥革命是1911年发生在中国的一次政治变革。

这次革命的导火索是同盟会和光复会在各地掀起了反清爆发的浪潮。

这次革命是中国历史上第一次反封建、反专制的政治运动。

辛亥革命结束了260年的清朝封建统治,开启了中国新近代史。

辛亥革命是一次全民参与的革命。

在革命中,较发挥了不可替代的作用。

从逊留到中国,他一步一步为大革命的胜利奠定了基础,成为了中国的民族英雄。

革命胜利后,中国进入了士林民主时期。

然而,某些因素如外部的侵略、内部的军阀混战等,导致了中国民主化和现代化进程被迫停滞数十年。

四、新文化运动新文化运动是中国现代史上的一次文化运动。

中国历史上重要的社会转型期在中国历史上,存在着许多重要的社会转型期。

这些时期通常伴随着政治、经济和文化等方面的重大变革和进步。

本文将介绍其中几个具有代表性意义的时期:1、春秋战国时期(公元前770年-公元前221年):这是中国历史上一个重要的时期,也是中国文化的形成和发展时期。

在这个时期,各个诸侯国之间相互竞争,推动了政治、经济和文化的发展。

同时,各种思想流派涌现出来,形成了百家争鸣的局面,对中国文化产生了深远的影响。

2、隋唐五代时期(581年-960年):这个时期是中国历史上的一个重要转折点。

在政治上,隋朝统一了全国,建立了中央集权的制度;在经济上,农业、手工业和商业得到了很大的发展。

同时,文化上也出现了繁荣的景象,诗词、绘画等艺术形式逐渐成熟。

3、明清时期(1368年-1840年):这个时期是中国封建社会的末期,也是中国近代史的开端。

在这个时期,中国的经济和社会结构发生了巨大的变化。

同时,中外交流也日益频繁,推动了中国的文化和科技的发展。

这些时期都是中国历史上重要的社会转型期,它们不仅推动了中国社会的进步和发展,也对世界文明的发展做出了贡献。

微积分历史上的两个重要发展阶段微积分是一种数学工具,它研究的是变化率和累积量的问题。

自其诞生至今,微积分已经经历了数个重要的发展阶段。

本文将着重介绍其中的两个阶段:牛顿和莱布尼茨的发明以及无穷小方法的引入。

首先,我们要讲的是牛顿和莱布尼茨的发明。

在17世纪,两位杰出的数学家——英国的牛顿和德国的莱布尼茨,各自独立地发展出了微积分的基本概念和运算方法。

这一伟大的发现被后人称为“牛顿-莱布尼茨公式”,是微积分发展的第一个重要阶段。

这个公式提供了一个有效的方法来计算复杂函数的积分和微分,使得数学家们能够解决许多之前无法解决的问题。

其次,我们要讲的是无穷小方法的引入。

在19世纪,微积分的发展进入了一个新的阶段——极限理论的引入。

极限的概念是微积分的基础,它帮助我们理解微积分中的许多概念,如导数和积分。

社会转型(一)“社会转型”:人类历史上发生的结构性或根本性的社会变动。

量变积累到一定程度所引发的超越原有社会模式的全方位、革命性的质变。

具体来说,是指社会的经济结构、文化形态、价值观念发生深刻的变化。

人类历史上经历了几次重大的历史转型,从中国来看,有周秦之变、唐宋变革、明清之变、近代前期(鸦片战争后)、辛亥革命、新中国的成立和改革开放,从世界史的角度,我们着重于大航海时代、两次工业革命,关于这一部分,我们分多次分别予以研究。

一、周秦之变材料一由于生产技术和社会组织方式发生了重大变革,人类从渔猎采集文明向游牧、农耕文明转型,标志性的技术突破是青铜器和铁器的出现。

经过春秋战国的演变,完成了第一次文明转型,即"铁制农具+小农经济+君主官僚体制+儒道法意识形态"的中国传统文明成型。

材料二于是先从在下者(平民)起……此已开后世布衣将相之例……秦始皇尽灭六国以开一统之局……下虽无世禄之臣,而上犹是继体之主(最高统治者仍由王族世袭)也。

汉祖以匹夫起事,角群雄而定一尊。

其君既起自布衣,其臣亦自多亡命……天下变局,至是始定。

材料三有学者认为,公元前4世纪中叶的秦国在政治上出现了“革命”性变化。

该变化的影响在东亚史上占有重要地位,足可以与古希腊城邦政治的出现相比拟。

中国与古希腊一样,贵族社会危机终于导致贵族制度的“民主化”。

农民上升为“武士”,摆脱贵族大家族控制,取得了爵位,亦即将贵族的旧等级移置于中央集权国家的新环境之中。

(1)结合材料和所学,概括周秦之变的主要内容。

(2)依据材料,指出“革命”的含义;并结合所学知识说明中国与古希腊变化的相似之处。

(5分)材料一战国时期自由买卖的土地私有制已经确立,大量农民因土地兼并失去本业或不胜地主商人的剥削,自愿放弃本业,转向工商业求生计,所谓“从贫求富,农不如工,工不如商”;所谓“田之利十倍,珠玉(经商)之利百倍”……周国人风俗,不爱做官吏,专心做工商……鲁国人喜欢讲儒学,后来风俗改变,经商谋利比周人更迫切,……到战国末年,大商人(指吕不韦)终于参加了秦国的政权。

社会转型时期的历史(中国近现代史)(一)鸦片战争——中国半殖民地半封建社会的开始形成时期在19世纪四、五十年代,中国社会的转型有其必然性。

鸦片战争是中国由封建社会向半殖民地半封建社会过渡的标志,是中国历史发展的分水岭,它打断了中国社会本来发展的历史进程,是中国近现代史的开端。

鸦片战争使中国历史进入了一个“新”的历史阶段。

然而这种“新”,却夹带着屈辱和血腥,给中华民族带来了灾难和无尽的耻辱。

面对困境,中华民族并没有因此沉沦下去。

面向西方,无数先进的中华儿女为探求救国救民的真理而上下求索,进行了不屈的斗争,最终迎来了中华人民共和国的建立。

鸦片战争为什么会爆发?中国社会有发生了哪些苍桑剧变了呢?它给后人又有什么警示呢?一、西方列强的侵略使中国社会发生全方位剧变,开始沦为半殖民地半封建社会。

1、剧变的原因:19世纪前期,世界上主要的资本主义国家已接近完成工业革命,资本主义发展处于上升时期。

而这时的清政府在政治、经济、军事、外交等方面都已显示出衰落趋势。

中国的落后,最根本的是社会制度落后———腐朽的封建制度;最主要的是社会经济落后———男耕女织的自然经济;最关键的是思想意识落后———认为自己是天朝大国,外国是蛮夷;认为科技是“奇技淫巧”,重科举而轻实用;实行“闭关锁国”和重农抑商政策。

所有这些必然造成国家管理、社会发展、民族素质的全面落后,这是近代中国遭受侵略,并在反侵略中屡屡失败的深层次原因。

当时,世界上绝大多数国家和民族日益卷入资本主义的漩涡中来,工业文明取代农业文明已成为历史发展的必然趋势。

鸦片战争就是在这种背景下爆发的,中国社会的剧变是历史发展的必然结果。

剧变的表现:(1)中国社会性质发生变化,社会主要矛盾、革命任务、革命性质发生根本性变化,中国开始沦为半殖民地半封建社会,进入到旧民主主义革命时期。

(2)中国社会经济结构发生变化。

外国资本主义经济侵入,中国封建自然经济解体进程加快,为民族资本主义诞生提供了客观条件。

高三历史专题复习 2016-5-6社会转型期的含义:1、是指社会结构变动,一种整体的和全面的结构状态过渡,而不仅仅是某些单项发展指标的实现,具体包括结构转换、机制转轨、利益调整和观念转变。

在社会转型时期,人们的行为方式、生活方式、价值体系都会发生明显的变化。

2、从唯物史观角度看:指原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会五种社会形态更替的重要历史阶段。

从文明史观角度看:指人类由采集渔猎文明到农耕文明再到工业文明更替的重要历史阶段。

一、中国历史上重要的社会转型期1、春秋战国(公元前5~3世纪)总体特征:中国社会经历着大变革。

具体而言:①、从国家政局看:国家由分裂逐步走向统一。

②、从社会性质看:井田制的瓦解、土地私有制的兴起预示着中国社会由奴隶社会逐步向封建社会过渡。

③、从生产力和生产方式看:铁农具和牛耕的使用表明生产力的显著提高,中国历史由青铜时代进入铁器时代;耕作动力由人力转向畜力;耕作方式由商周时期的大规模简单协作转向以户为单位,以男耕女织为特点的家庭个体经营。

④、从民族关系看:诸侯争霸和兼并战争直接推动了中原华夏族与周边少数民族的交往,我国历史出现了第一次民族融合。

⑤、从思想文化看,呈现出繁荣景象:战国时期“百家争鸣”,其中儒家的“以德治民”,法家的“以法治国”,道家的“无为而治”,墨家的“兼爱”、“尚贤”等思想主张,不仅在当时具有进步意义,而且对当今构建和谐社会也具有重大的现实借鉴意义。

中外联系:春秋战国时期,正值西方(欧洲)古典文化(古代希腊、罗马奴隶制繁荣)时代。

古典文化倡导的“人文思想”,为14~16世纪“文艺复兴”的兴起提供了最为直接的思想武器。

2、明末清初(17~18世纪)总体特征:统一的多民族国家的进一步巩固和封建制度的渐趋衰落。

具体而言:①.政治领域:中央集权空前强化,充分暴露了封建统治的腐败。

②.经济领域:商品经济活跃,资本主义萌芽缓慢发展,但自然经济仍占统治地位。

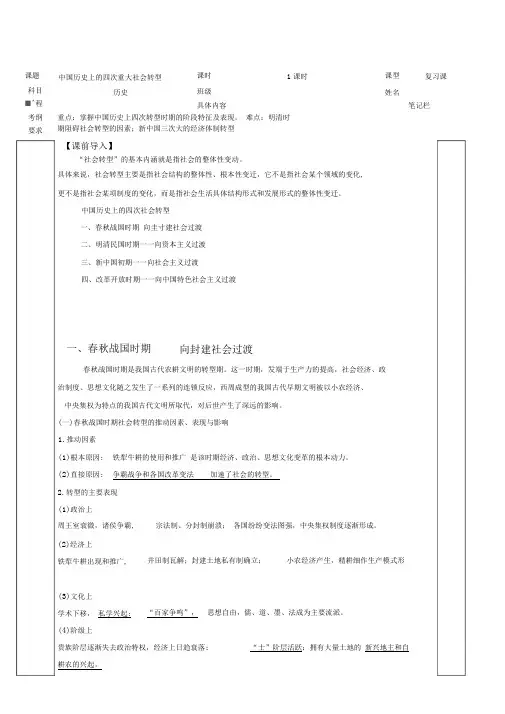

课题中国历史上的四次重大社会转型课时1课时课型复习课科目历史班级姓名

流程具体内容笔记栏

考纲要求重点:掌握中国历史上四次转型时期的阶段特征及表现。

难点:明清时期阻碍社会转型的因素;新中国三次大的经济体制转型

【课前导入】

“社会转型”的基本内涵就是指社会的整体性变动。

具体来说,社会转型主要是指社会结构的整体性、根本性变迁,它不是指社会某个领域的变化,更不是指社会某项制度的变化,而是指社会生活具体结构形式和发展形式的整体性变迁。

中国历史上的四次社会转型:

一、春秋战国时期——向封建社会过渡

二、明清民国时期——向资本主义过渡

三、新中国初期——向社会主义过渡

四、改革开放时期——向中国特色社会主义过渡

◆一、春秋战国时期——向封建社会过渡

春秋战国时期是我国古代农耕文明的转型期。

这一时期,发端于生产力的提高,社会经济、政治制度、思想文化随之发生了一系列的连锁反应,西周成型的我国古代早期文明被以小农经济、中央集权为特点的我国古代文明所取代,对后世产生了深远的影响。

(一)春秋战国时期社会转型的推动因素、表现与影响

1.推动因素

(1)根本原因:铁犁牛耕的使用和推广是该时期经济、政治、思想文化变革的根本动力。

(2)直接原因:争霸战争和各国改革变法加速了社会的转型。

2.转型的主要表现

(1)政治上

周王室衰微,诸侯争霸,宗法制、分封制崩溃;各国纷纷变法图强,中央集权制度逐渐形成。

(2)经济上

铁犁牛耕出现和推广,井田制瓦解;封建土地私有制确立;小农经济产生,精耕细作生产模式形成.

(3)文化上

学术下移,私学兴起;“百家争鸣”,思想自由,儒、道、墨、法成为主要流派。

(4)阶级上

贵族阶层逐渐失去政治特权,经济上日趋衰落;“士”阶层活跃;拥有大量土地的新兴地主和自耕农的兴起。

3.文化上:教育上重视劳动群众受教育的权利;文艺学术上提出“双百”方针。

4.外交上:实行独立自主的和平外交方针,维护了中国的民族独立;提出和平共处五项原则。

5.社会风尚上:崇尚节俭、尊重劳动的社会风气形成

◆四、改革开放时期——向中国特色社会主义过渡

中共十一届三中全会至今(1978年至今)是中国全面改革开放的时期,也是新中国社会主义建设成就最为突出的时期。

这一时期党和政府以经济建设为中心,实行改革开放,祖国统一大业取得突破性进展,同时致力于维护世界和平与周边国际环境的稳定,国际影响力大大增强。

社会转型的表现:

1.十一届三中全会转移工作重心,决定改革开放;

2.城乡经济体制改革;

3.十四大提出社会主义市场经济目标;

4.积极应对经济全球化和区域集团化,加入世贸组织和亚太经合组织等。

【思考】新中国三次大的经济体制转型

1.由新中国成立初的多种经济成分并存到1956年建立起公有制为绝对主体的计划经济体制。

新中国成立初存在着国营经济、个体小农经济、民族资本主义经济等多种经济成分。

1956年,通过对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,形成了单一的公有制经济。

在这一过程中照搬苏联模式,主要表现为高度集中的经济管理,排斥市场调节,以指令性计划和行政管理为主。

2.十一届三中全会后,从单一的公有制经济转变为以公有制经济为主体的多种所有制经济成分并存的经济。

主要表现为在农村实行家庭联产承包责任制,发展乡镇企业,在城市进行国有企业改革,从而增强了企业活力。

同时积极进行对外开放,逐步形成全方位、多层次的对外开放新格局。

经济体制的改革和对外开放解放了生产力,工业腾飞、农业发展令世人瞩目。

3.20世纪90年代以来,我国开始向社会主义市场经济体制转变。

随着邓小平南方谈话和中共十四大的召开,建立社会主义市场经济体制被提上日程。

其主要表现为企业进行产权制度改革,实施“走出去”战略等。

加入世贸组织标志着世界大市场对中国的全面开放,中国市场更加透明、规范。

其主要特点是资源配置方式的转变,即改变过去以行政配置资源的方式,而以市场作为配置资源的主要方式。

1 1.(2017·浙江高考,6)明清之际,黄宗羲提出振聋发聩的主张“天下为主,君为客”,顾炎武揭示了“私天下”的危害,王夫之则猛烈抨击“孤秦”、“陋宋”。

上述思想(A )

A.是思想文化走向近代化的先声

B.说明了儒家思想主流地位旁落

C.反映了君主专制制度不断削弱

D.在批判融合中形成新理学思想体系

解析从材料信息看,明清之际的思想家强烈反对专制制度,反对天下属于皇帝一人的思想,反对专制王朝“孤秦”“陋宋”,说明明清之际出现早期民主启蒙思想,是中国思想界走向近代化的先声,故选A项。

儒学地位没有旁落,明清时期君主专制强化,没有形成新儒学体系,其他三项错误。