希尼诗选

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:5

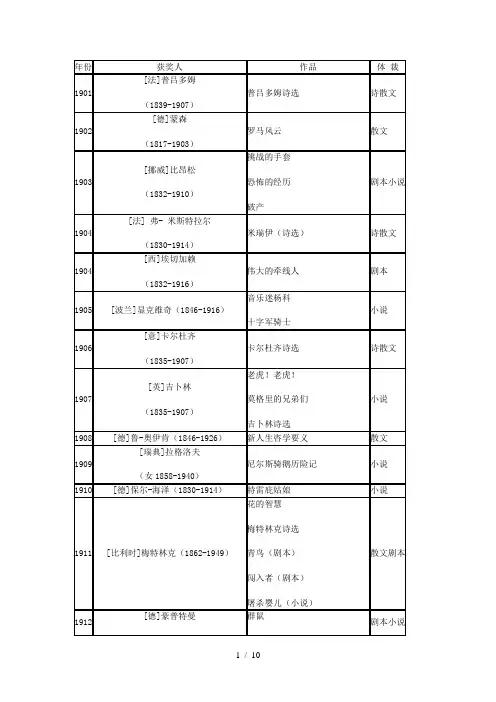

注:1914 1918 1935 1940 1941 1942 1943年因战争未授奖

1907 1917 1966 1974年各有两位作家获奖《千亩农庄》的生态女权主义思想

田纳西•威廉斯笔下的病态女性——浅析《欲望号街车》女主角布朗琪

5

从“怪异”理论看拜伦的《唐璜》

6

西方女性文学批评理论的诞生与建构

7

尤金•奥尼尔的表现主义艺术

10

浅论《洪堡的礼物》的现代主义倾向

洪堡的礼物/索尔·贝娄

11

哈代的宿命观与他的批评现实主义

13

《山中十日》修辞技巧的历史文化意蕴

14

《梅丽迪恩》中的后殖民女性主义批评Alice Walker

15

华兹华斯诗歌中自然、儿童与女性的三位一体

16

美国现代主义文学的遗产——论海明威与菲茨杰拉德之异同

17

《诚信》:美国婚姻家庭的危机与展望Jane Smiley

18

哈姆雷特身份的二项对立

20

《第二十二条军规》与荒诞派戏剧

21

概念隐喻理论视角下的《红字》解读

22

《第五号屠场》的“陌生化”

23

劳伦斯《公主》的生态女性主义探析

24

西方现代小说的反叛与继承

,L.Pragmatics: Syntax and semantics:会话含义utterance

[文档可能无法思考全面,请浏览后下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!]。

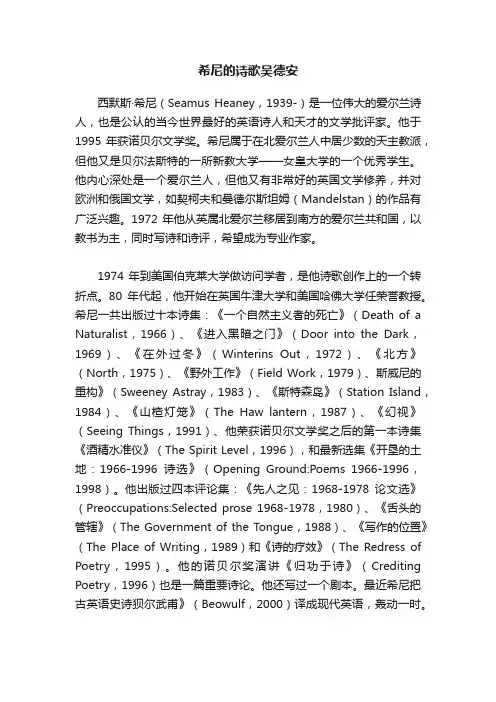

希尼的诗歌吴德安西默斯·希尼(Seamus Heaney,1939-)是一位伟大的爱尔兰诗人,也是公认的当今世界最好的英语诗人和天才的文学批评家。

他于1995年获诺贝尔文学奖。

希尼属于在北爱尔兰人中居少数的天主教派,但他又是贝尔法斯特的一所新教大学——女皇大学的一个优秀学生。

他内心深处是一个爱尔兰人,但他又有非常好的英国文学修养,并对欧洲和俄国文学,如契柯夫和曼德尔斯坦姆(Mandelstan)的作品有广泛兴趣。

1972年他从英属北爱尔兰移居到南方的爱尔兰共和国,以教书为主,同时写诗和诗评,希望成为专业作家。

1974年到美国伯克莱大学做访问学者,是他诗歌创作上的一个转折点。

80年代起,他开始在英国牛津大学和美国哈佛大学任荣誉教授。

希尼一共出版过十本诗集:《一个自然主义者的死亡》(Death of a Naturalist,1966)、《进入黑暗之门》(Door into the Dark,1969)、《在外过冬》(Winterins Out,1972)、《北方》(North,1975)、《野外工作》(Field Work,1979)、斯威尼的重构》(Sweeney Astray,1983)、《斯特森岛》(Station Island,1984)、《山楂灯笼》(The Haw lantern,1987)、《幻视》(Seeing Things,1991)、他荣获诺贝尔文学奖之后的第一本诗集《酒精水准仪》(The Spirit Level,1996),和最新选集《开垦的土地:1966-1996诗选》(Opening Ground:Poems 1966-1996,1998)。

他出版过四本评论集:《先人之见:1968-1978论文选》(Preoccupations:Selected prose 1968-1978,1980)、《舌头的管辖》(The Government of the Tongue,1988)、《写作的位置》(The Place of Writing,1989)和《诗的疗效》(The Redress of Poetry,1995)。

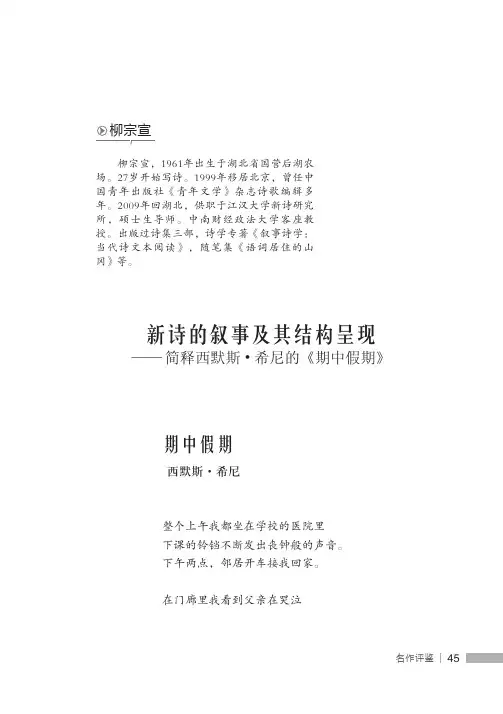

柳宗宣,1961年出生于湖北省国营后湖农场。

27岁开始写诗。

1999年移居北京,曾任中国青年出版社《青年文学》杂志诗歌编辑多年。

2009年回湖北,供职于江汉大学新诗研究所,硕士生导师。

中南财经政法大学客座教授。

出版过诗集三部,诗学专著《叙事诗学:当代诗文本阅读》,随笔集《语词居住的山冈》等。

新诗的叙事及其结构呈现——简释西默斯•希尼的《期中假期》期中假期西默斯·希尼整个上午我都坐在学校的医院里下课的铃铛不断发出丧钟般的声音。

下午两点,邻居开车接我回家。

在门廊里我看到父亲在哭泣诗歌理论在以往所有的丧礼中他都能应付自如吉米大叔说这次真是一个沉重的打击。

我进门时,婴儿在笑着呀呀学语晃动童车,让我不好意思的是大人们都站起来和我握手还对我说他们“很同情我的遭遇”。

人们耳语着告诉陌生客人我是长子,长期住校,奶妈将我的手握在她的手中,咳出哀怨无泪的叹息。

十点整救护车拉来了尸体,浑身已被护士清洗干净缠满绷带。

第二天早上我到楼上停尸的房间,鲜花和蜡烛抚慰地放在床边;这是六个星期来我第一次看到弟弟。

现在他更加苍白。

左边太阳穴上留着暗红的伤痕,躺在一个四英尺长的小盒子里就像睡在床上。

没有多彩的伤疤,汽车干净利落地将他撞飞。

四英尺的盒子,一英尺代表他一年的寿命。

(吴德安 译)西默斯·希尼是继叶芝之后爱尔兰诗歌中最好的诗人,也是公认的当今世界最好的英语诗人和天才的文学批评家。

作为一个爱尔兰人,希尼有非常好的英国文学修养,并对欧洲和俄国文学,有广泛兴趣。

1974年到美国伯克莱大学做访问学者,是他诗歌创作上的转折点。

从1980年代起,他开始在英国牛津大学和美国哈佛大学任荣誉教授。

讲授诗歌,让他的艺术视野得到了完美的拓展。

一个农家子弟,学院的背景让他的创作且有冷静客观缓慢在日常诗性发展或修炼出来的智性,又放弃诗的晦涩怪异;他的天性得到完好的平衡性的拓展,他是一个完成度甚高的诗人,与出生地保持充分交流的诗人。

爱尔兰诗人谢默斯·希尼诗歌作品[导读]希尼善于运用平凡的现实生活中某一瞬间,某一事件的细节描写来引起读者情感,甚至哲思的共鸣,但他强调:诗不是纪实的内容在起作用,而是抓住你耳朵的某种美感和惊奇的语言用法在影响诗。

2013年8月30日,爱尔兰诗人谢默斯·希尼去世,这时他74岁,获得过诺贝尔文学奖,而他本人则被誉为“公认的当今世界最好的英语诗人和天才的文学批评家。

”得到这个消息后,诗人廖伟棠在在微博上写了三个字:“太早了”。

的确,74岁对于一个诗人并不算苍老,但是四年前希尼罹患中风,身体状况一直令人堪忧。

据他本人回忆,他与妻子玛丽一同参加朋友寿宴时,“突然发现自己有条腿扭曲了”,朋友们将他搀扶下楼,他却突然流下眼泪,“是的,我哭了。

我想要我爸爸,说来真是怪怪的。

我觉得好幼稚。

”没错,这就是一个诗人所描述的病痛,而据《卫报》报道,希尼生前留下的最后的话,是发给妻子的短信,拉丁文“Noli timere”,意思是“不要害怕”。

如那首让他成名的诗:《一个自然主义者的死亡》,希尼一直用质朴写诗、写生命。

《一个自然主义者的死亡》(1966)整年来洗亚麻的蓄水池在城市中心化脓;绿色迟钝的亚麻池腐烂着,被陷下的泥土压得喘不过气。

白天它在太阳的毒刑中热得发昏。

气泡发出淡淡的咕噜声,绿头大苍蝇在臭味上编织着嘈杂的声网。

蜻蜓飞舞,蝴蝶点点最精彩的是那暖洋洋密麻麻的蛙卵像水上的淤积物在池畔的阴影中生长。

就在这儿,每年春天我都会装满几罐稠如果冻的蛙卵,排排放在家里的窗台和学校教室里的架子上,每天观察等待,直到那些胖胖的黑点突然破裂成灵活的游来游去的小蝌蚪。

沃丝小姐给我们讲过为什么青蛙爸爸叫做水牛蛙,它是怎样呱呱叫,青蛙妈妈怎样产下几百个卵这就是蝌蚪。

你还可以从青蛙看出天气的变化因为它们日晒则黄,遇雨则棕。

又到了一个炎热的夏日田野里植物茂盛牛粪在草中,有一群愤怒的青蛙侵入了亚麻池.当我迅速穿过灌木潜入水中就听到一种从未听过的粗鲁呱呱叫声这低音合唱使空气凝重就在水闸下边,肚皮臃肿的青蛙们在泥浆中准备出击。

谢默斯希尼的诗

谢默斯·希尼(PercyByssheShelley)是19世纪英国浪漫主义诗人,他的诗歌作品充满激情和对自由、人性、自然和神秘主义的探索。

以下是他的一些代表作:

1.《西风颂》(OdetotheWestWind):这首诗是谢默斯·希尼的代表作之一,充满了慷慨激昂的情感和强烈的象征意义。

它描述了自然界的力量,特别是西风的力量,以及这些力量对人类的影响。

2.《抒情小调》(OdetoaSkylark):这首诗歌讴歌了一只云雀的美丽和灵魂的自由,诗歌充满了浪漫主义的理想主义和对美好的追求。

3.《皮西·谢莉》(Epipsychidion):这首诗被认为是谢默斯·希尼写给他妻子玛丽·谢莉的一封长信。

它探索了爱情和灵魂的关系,以及人类和宇宙之间的联系。

4.《普罗米修斯释放》(PrometheusUnbound):这是一部史诗般的诗歌剧,讲述了普罗米修斯的故事,揭示了希尼对人性和自由的哲学观点。

5.《玛塔·斯图尔特》(TheMaskofAnarchy):这是一首政治诗歌,谴责当时英国政府的暴政和剥削,呼吁人民反抗和争取自由。

它被认为是希尼最具政治影响力的作品之一。

1/ 1。

希尼(SeamusHeaney)诗选希尼(1939- )主要诗集有《自然主义者之死》(1966)、《引向黑暗之门》(1969)、《外出度冬》(1972)、《北方》(1975)、《农活》(1979)和《站台》(1984)等,1995年获诺贝尔文学奖。

警察来访挖掘玩耍的方式期中休假个人的诗泉饮水阳光追随者歌鱼网奇异的果实山楂灯铁匠铺铁路儿童晚安远方雨声——纪念理查德。

埃尔曼半岛母亲结婚日一九六九年夏天鼬鼠视野非法分子--------------------------------------------------------------------------------警察来访他的摩托车立在窗下,一圈橡皮像帽斗围住了前面的挡泥板,两只粗大的手把在阳光里发着热气,摩托的拉杆闪闪有光,但已关住了,脚蹬子的链条空悬着,刚卸下法律的皮靴。

他的警帽倒放在地板上,靠着他坐的椅子,帽子压过的一道沟出现在他那微有汗水的头发上。

他解开皮带,卸下那本沉重的帐簿,我父亲在算我家的田产收入,用亩、码、英尺做单位。

算学和恐惧。

我坐着注视他那发亮的手枪皮套,盖子紧扣着,有绳子连结着枪托。

“有什么别的作物?有没有甜菜、豌豆之类?”“没有。

”可不是明明有一垄萝卜,在那边没种上土豆的地里?我料到会有小作弊,默默坐着想军营里的黑牢的样子。

他站起来,整了整他皮带上的警棍钩子,盖上了那本大帐簿,用双手戴好了警帽,一边说再见,一边瞧着我。

窗外闪过一个影子。

他把后底架的铁条压上帐簿。

他的皮靴踢了一下,摩托车就嘟克、嘟克地响起来。

(王佐良译)--------------------------------------------------------------------------------挖掘在我手指和大拇指中间一支粗壮的笔躺着,舒适自在像一支枪。

我的窗下,一个清晰而粗厉的响声铁铲切进了砾石累累的土地:我爹在挖土。

我向下望看到花坪间他正使劲的臀部弯下去,伸上来,二十年来穿过白薯垄有节奏地俯仰着,他在挖土。

希尼诗选:《半岛》

希尼诗选:

《半岛》

当你再也无话可说,那就驾车

在半岛上兜它一天。

如同在飞机跑道,天空如此高远,

岛上并无界标,你不会抵达

只是经过,尽管总是绕着初见的陆地在转。

黄昏时分,地平线饮尽了大海和山岳,

犁过的田野吞下了刷白的山墙

而你再次回到黑暗中。

回想起

上釉的海滩以及原木的倒影,

把浪花撞碎的岩石,

踩高跷的细脚鸟,

安然驶入浓雾的岛屿,

而后开车回家,仍然无话可说

此时你将设法解开所有风景的

密码:事事物物如此明快的呈形,

水与土就在万物的尽头。

《采莓子》谢默斯·希尼(SeamusHeaney)谢默斯·希尼(Seamus Heaney, 1939- ),爱尔兰诗人。

1939年生于爱尔兰北部德里郡毛斯邦县一个虔信天主教、世代务农的家庭,自小接受正规的英国教育。

1961年以第一名的优异成绩毕业于贝尔法斯特女王大学英文系。

毕业后当过一年中学教师,同时大量阅读爱尔兰和英国的现代诗歌,从中寻找将英国文学传统和德里郡乡间生活经历结合起来的途径。

1966年希尼以诗集《一位自然主义者之死》一举成名。

1966年到1972年,希尼在母校任现代文学讲师,亲历了北爱尔兰天主教徒为争取公民权举行示威而引起的暴乱。

1969年第二本诗集《通向黑暗之门》的发表,标志着诗人开始向爱尔兰民族历史黑暗的土壤深处开掘。

1972年发表的诗集《在外过冬》,则是诗人基于爱尔兰的宗教政治冲突,寻求足以表现民族苦难境遇的意象和象征的结果。

1972年,希尼迫于政治压力携妻移居都柏林。

此后发表的重要诗集有《北方》(1975)、《野外作业》(1979)、《苦路岛》(1984)、《山楂灯》(1987)、《幻觉》(1991)及《诗选》(1980)等。

希尼的诗作纯朴自然,奔流着祖辈们的血液,散发着土地的芳香。

他以一种带有现代文明的眼光,冷静地挖掘品味着爱尔兰民族精神。

他虽有学院派的背景,却绝无学院派的那种孤芳自赏的情调。

希尼不仅是诗人,还是一位诗学专家。

自1982年以来,他一直担任美国哈佛大学修辞学的客座教授,1992至1994年还担任过牛津大学的诗学教授。

先后发表诗学散文集《专心致志》(1980)、《写作的场所》(1989)、《舌头的管辖》(1988)、《诗歌的纠正》(1995)等。

1995年,由于他的诗“具有抒情诗般的美和伦理深度,使日常生活中的奇迹和活生生的往事得以升华”,希尼荣获诺贝尔文学奖。

1采莓子文/(爱尔兰)谢默斯·希尼八月底,滂沱大雨加上烈日炎炎只需一个星期,黑莓子就成熟了。

诺贝尔文学奖得主希尼:诗歌如何影响此刻▲谢默斯·希尼(Seamus Heaney,1939.4.13—2013.8.30)爱尔兰诗人、1995年诺贝尔文学奖得主01“诗是一种内在的暴力,为我们防御外在的暴力。

”诗歌教授、诗歌辩解者、诗歌作者,从菲利普·锡德尼爵士到华莱士·史蒂文斯,迟早都忍不住要展示诗歌作为一种艺术形式的存在,是如何与我们作为社会公民的存在相关的──它如何“对现在有用”。

在这类辩护和理由的背后,不管相隔多远,都站着柏拉图,他质询诗歌究竟能够在古希腊城邦中证明它自己有什么特别的优点或有用的影响。

然而柏拉图那个由各种理想形式建构的世界也提供了一个上诉法庭,诗学想象力通过这个上诉法庭寻求纠正主流环境中出现的任何错误或恶化。

此外,对上述环境作出的“有用”或“实用”的反应也同样来自想象出来的标准:诗学的虚构、对另类世界的梦想也为政权和革命提供条件。

区别在于,政权和革命会强迫社会去实现它们的想象,而诗人总的来说比较关注去激发他们自己和他们的读者的感觉,唤起可能的或渴望的甚或可想象的事物。

华莱士·史蒂文斯说,诗歌的高贵在于它“是一种内在的暴力,为我们防御外在的暴力”。

这是想象力在反抗现实的压力。

史蒂文斯在《高贵的骑手与文字的声音》一文中得出这个结论时,便焦虑地指出,他自己的文字不是要仅仅成为响亮的文字,而他这种焦虑是可以理解的。

他仿佛是在想象以及在回应那帮被托尼·哈里森称为“野蛮起哄者”之中一个不满的诘问者的高声责难,这位诘问者高声反对美学界显要人物把艺术神秘化和对艺术的侵吞。

“在我们这个时代,”这位诘问者抗议道,附和他在某处读到的某种意见,“人的命运是以政治方式体现的。

”据他的理解,以及据大部分反对把诗歌归因于任何形而上学力量的人的理解,那些方式将来自这样的政治:它颠覆、纠正,并对被否定的声音给予肯定。

换句话说,我们的诘问者希望诗歌不仅仅成为对世界状况的一种想象的回应;他或她迫切地希望知道为什么诗歌不应成为一门实用的艺术,为致力于通过直接行动来舒缓那些状况的运动服务。

希尼诗歌《采黑草莓》鉴赏一、诗歌中的意象。

1. 黑草莓。

- 在诗中,黑草莓是核心意象。

黑草莓不同于普通的红草莓,它的颜色本身就带有一种神秘和独特性。

它象征着大自然中那些珍贵、独特而又不易被发现的美好事物。

就像我们在生活中,有些美好的东西不是那么显而易见,需要我们用心去寻找。

比如说,在一片长满各种植物的田野里,黑草莓可能隐藏在草丛深处,不仔细看根本发现不了。

- 黑草莓的“黑”也可能暗示着某种成熟或者深沉的特质。

它不是那种鲜艳夺目的红,而是一种低调、内敛的色彩,就像生活中的一些人或者经历,经过时间的沉淀,变得深沉而有韵味。

2. 采摘的过程。

- 诗人描写采摘黑草莓的过程,这不仅仅是一个简单的动作。

它代表着人类与自然的一种互动。

当我们伸手去采摘黑草莓的时候,就像是在探索自然的奥秘,试图获取自然给予的馈赠。

这个过程充满了小心翼翼,因为黑草莓是那么娇嫩,一不小心就可能被弄坏。

这就好比我们在生活中追求美好的事物时,需要谨慎对待,不能过于鲁莽。

- 而且采摘黑草莓的过程也是一种享受。

手指触摸到草莓的圆润,感受到它的柔软,闻到它散发出来的淡淡的果香。

这是一种全身心投入到自然中的体验,让我们暂时忘却了生活中的烦恼和喧嚣。

二、诗歌的语言特色。

1. 生动的描写。

- 希尼在诗中对黑草莓的描写非常生动。

他可能会用细腻的笔触描绘黑草莓的样子,比如它的色泽、形状、质感等。

“黑草莓在绿叶下闪着幽光”,这样的描写让读者仿佛能看到黑草莓在草丛中的模样,那幽光就像黑暗中的一点神秘的希望。

- 他对采摘动作的描写也很细致,“手指轻轻捏住草莓的梗”,这个“轻轻捏住”就把采摘者的那种谨慎、珍视的态度表现出来了。

2. 富有节奏感的语句。

- 诗歌的语句富有节奏感,读起来就像在田野中漫步时的脚步一样,有起有伏。

可能是长短句的交错使用,长句像是在详细描述某个场景或者感受,短句则像是突然的惊叹或者强调。

例如,“黑草莓,黑草莓/在那里,在那里”,这种短句的重复使用,就像是发现黑草莓时的那种惊喜和激动的心情的直接表达。

《挖掘》谢默斯·希尼笔下的爱尔兰性作者:周静来源:《当代教育理论与实践》 2014年第5期周静(湖南科技大学外国语学院,湖南湘潭411201)摘要:谢默斯·希尼是爱尔兰最伟大的诗人之一,他的诗歌以描写恬静的田园生活而广受赞誉。

《挖掘》探讨的不仅仅是诗人的童年生活,它挖掘的是曾一度被遗忘了的爱尔兰性,反映了深刻的民族身份问题。

表达了诗人对爱尔兰民族的爱以及追寻爱尔兰文化和历史的决心,是希尼早起创作思想的浓缩。

关键词:《挖掘》;爱尔兰性;谢默斯·希尼中图分类号:I3/7文献标志码:A文章编号:1674-5884(2014)05-0153-02谢默斯·希尼是爱尔兰诗人、剧作家、翻译家和演说家,1995年诺贝尔文学奖得主。

他的作品主要围绕爱尔兰的民族风情,尤其衷情于描写他的出生地北爱尔兰。

提到他的早期生活与学习,他曾说过他所学的关于自己民族的一些传说,对于这个现代社会来说是过时的,老旧的[1]。

罗伯特·洛威尔盛赞希尼是继叶芝以来爱尔兰最伟大的诗人[2]。

希尼一生笔耕不缀,写了大量的诗歌与评论。

其中比较重要的诗集有《一位自然主义者之死》(1966),《通向黑暗之门》(1966),《在外过冬》(1972),《北方》(1975),《野外工作》(1979)等。

评论集有《先人之见》(1966)等。

《一位自然主义者之死》发表于1966年并使希尼一举成名,广受关注。

该诗集还获得了毛姆文学奖和费伯纪念奖等一些奖项。

诗集共有34首短篇诗歌,主要描写的是童年生活,家庭和乡村生活的经历。

其中《挖掘》是诗集当中的第一首诗,描写了希尼对父辈和祖辈在田间劳作的回忆。

老一辈的人用铁锹来挖掘遗失了的爱尔兰性,而希尼所做的是用自己的笔杆子挖掘出爱尔兰的文化特性。

1遗失了的爱尔兰性历史上,爱尔兰是西欧唯一一个同时经历了早期和晚期殖民的国家。

它的殖民历史就如同非洲、美洲和其它国家。

他们的土地被人霸占,本土文化被殖民者带来的文化所侵蚀。

希尼诗赏生活的真谛,归功于诗归功于诗——我归功于诗歌,它使这空中漫步成为可能。

我归功于它,直接原因在于我最近明白地写下了一行诗鼓励我自己(不管还有谁在听)“靠着你更强的判断力洋洋得意”。

但我归功于它,最终是因为诗歌能够缔造一种秩序,如同50年前那间贮藏室内从饮用水面荡入与漾开的涟漪一样,这种秩序既忠实于外部真实的冲击,又敏感于诗人存在的内部法则。

一种在那里我们能够最终成长为我们成长的贮藏物的秩序。

一种满足所有人在智力方面打开胃口并在感情方面洞开悟性的秩序。

……我归功于它,因为功劳应归于它,在我们的时代以及一切时代,因为这个词在任何意义上,都是生活的真谛。

(希尼诺贝尔文学奖受奖词《归功于诗》,摘自《希尼诗文集》)日常《附记》而有时抽时间开车出去向西进入克莱尔郡,沿着弗莱基海岸,在九月或十月,当风与光正相互消解,于是大洋在一边狂野带着泡沫和辉耀,而内陆上在石头中间一眼深蓝灰的湖水表面被一群天鹅扎进大地的闪电照亮,它们的羽毛弄乱起皱,白上白,它们那些完全成熟、看似头脑顽固的头颅掖起来或者炸着毛或者在水下忙碌。

没有用,别想着你可以停车更充分地捕捉它。

你既不在这里也不在那里,一阵疾行,认识的和陌生的事物由此经过如巨大的柔软猛击一下下斜侧着来到车上,抓住毫无防备的心并把它吹打开来。

《附记》出自希尼1995年获得“诺贝尔文学奖”之后的第一部诗集,出版于1996年的The Spirit Level。

这本诗集通常被翻译成《酒精水准仪》,但这个标题也可以理解成:精神的高度。

这首诗是这部诗集的最后一首,希尼在这里对自己的诗歌创作和精神发现做了一个小小的总结和附记。

“人与海”是波德莱尔等很多诗人的主题,海意味着无限的深渊,就像是人自己同样苦涩的心灵;“人与湖”则是浪漫派的标志性主题,从华兹华斯到拉马丁,没有哪个浪漫派诗人不爱写湖。

海与湖就这样在希尼的诗中构成了象征性的两极,同时他又加入了风与光这一对,于是一派撼人的风光(landscape)就这样跃然纸上。

谢默斯·希尼诗选(爱尔兰)谢默斯·希尼(Seamus Heaney,1939-2013),爱尔兰诗人。

1969年,第二本诗集《通向黑暗之门》的发表,标志着诗人开始向爱尔兰民族历史黑暗的土壤深处开掘。

1972年发表的诗集《在外过冬》,则是诗人基于爱尔兰的宗教政治冲突,寻求足以表现民族苦难境遇的意象和象征的结果。

迫于政治压力,1972年,希尼携妻移居都柏林。

此后发表的重要诗集有《北方》(1975)、《野外作业》、《苦路岛》、《山楂灯》、《幻觉》及《诗选》等。

希尼的诗作纯朴自然,奔流着祖辈们的血液,散发着土地的芳香。

他以一种带有现代文明的眼光,冷静地挖掘品味着爱尔兰民族精神。

他虽有学院派的背景,却绝无学院派的那种孤芳自赏的情调。

希尼不仅是诗人,还是一位诗学专家。

自1982年以来,他一直担任美国哈佛大学修辞学的客座教授,1992至1994年还担任过牛津大学的诗学教授。

先后发表诗学散文集《专心致志》、《写作的场所》、《舌头的管辖》、《诗歌的纠正》等。

1995年,由于他的诗“具有抒情诗般的美和伦理深度,使日常生活中的奇迹和活生生的往事得以升华”,希尼荣获诺贝尔文学奖。

挖掘在我手指和大拇指中间一支粗壮的笔躺着,舒适自在像一支枪。

我的窗下,一个清晰而粗厉的响声铁铲切进了砾石累累的土地:我爹在挖土。

我向下望看到花坪间他正使劲的臀部弯下去,伸上来,二十年来穿过白薯垄有节奏地俯仰着,他在挖土。

粗劣的靴子踩在铁铲上,长柄贴着膝头的内侧有力地撬动,他把表面一层厚土连根掀起,把铁铲发亮的一边深深埋下去,使新薯四散,我们捡在手中,爱它们又凉又硬的味儿。

说真的,这老头子使铁铲的巧劲就像他那老头子一样。

我爷爷的土纳的泥沼地一天挖的泥炭比谁个都多。

有一次我给他送去一瓶牛奶,用纸团松松地塞住瓶口。

他直起腰喝了,马上又干开了,利索地把泥炭截短,切开,把土.撩过肩,为找好泥炭,一直向下,向下挖掘。

白薯地的冷气,潮湿泥炭地的咯吱声、咕咕声,铁铲切进活薯根的短促声响在我头脑中回荡。

《挖掘》(digging>是希尼第一本诗集《一个自然主义者之死》中的第一首诗,也是诗人的成名作。

该诗从一个孩子的眼光描写“我”决意和父辈传统生活的决裂,在该诗中“我”坐在屋内,听见窗下父亲熟练的挖泥炭,找寻地下的土豆。

“我的窗下,一个清晰而刺耳的声音在高叫,/铲子挖进满是砾石的土地,”希尼在诗中精确地描写了自己的父亲在土地中挖掘的情景:“粗糙的长统靴稳踏在铁锨上,/长柄紧贴着膝盖内侧结实地撬动。

/他根除高高的株干,雪亮的锨边深深插入土中。

/我们捡拾他撒出的新薯,/爱它们在手中又凉又硬。

”从诗中我们也可以读到收获后的喜悦,土豆是爱尔兰人的主食,挖土豆的动作又是“结实地撬动”着铁锨,从“结实”和“撬动”这两个词读者也可以感受到诗人的父亲既擅长于挖掘又享受着挖掘这一过程,在此希尼善于运用平凡的现实生活中某一瞬间,某一事件的细节描写来引起读者情感的技巧得到了很好地体现,以至于诗人自己在接受中文译者吴德安时说,“诗不是纪实的内容在起作用,而是抓住你耳朵的某种美感和惊奇的语言用法在影响诗”[2] 。

他还举例说,上文中的“撬动”和“结实”两词在英语中属于不同性质的范畴,作为诗让人感到惊奇的就是这种语言的活力。

爱尔兰漫长的冬天没有取暖的东西是不可想象的,所以接下来诗人叙述了“我爷爷”在沼泽地挖泥炭的情景,“我爷爷一天挖的泥炭/比土纳沼泽地的任何人都多”。

泥炭是爱尔兰人冬天取暖用的主要燃料,多产于沼泽地。

在爱尔兰有一种广泛存在的地理现象---沼泽地,沼泽地是爱尔兰的基本地形构造:“我们没有大草原/可以在晚上一片一片地切除大太阳一一/我们无遮拦的国土/是一片沼泽,在太阳落下和升起之间/不断结着硬壳。

”(《沼泽》)[1]P228“沼泽地”作为爱尔兰的基本地貌多次出现在诗人的作品当中,并且诗人还于1975年结集出版了《沼泽诗歌》(Bog Poems )。

“广麦的泥炭沼泽地是北爱尔兰常见的地貌,它不仅完好地保存了层层古生物的遗迹,同时也象征着爱尔兰悠久的历史和爱尔兰人善于把一切深埋于心底的心里特征。

希尼诗三首DiggingBetween my finger and my thumbThe squat pen rests; snug as a gun.Under my window, a clean rasping soundWhen the spade sinks into gravelly ground:My father, digging. I look downTill his straining rump among the flowerbeds Bends low, comes up twenty years awayStooping in rhythm through potato drillsWhere he was digging.The coarse boot nestled on the lug, the shaft Against the inside knee was levered firmly.He rooted out tall tops, buried the bright edge deep To scatter new potatoes that we pickedLoving their cool hardness in our hands.By God, the old man could handle a spade.Just like his old man.My grandfather cut more turf in a dayThan any other man on Toner's bog.Once I carried him milk in a bottleCorked sloppily with paper. He straightened upTo drink it, then fell to right awayNicking and slicing neatly, heaving sodsOver his shoulder, going down and downFor the good turf. Digging.The cold smell of potato mould, the squelch and slap Of soggy peat, the curt cuts of an edgeThrough living roots awaken in my head.But I've no spade to follow men like them. Between my finger and my thumbThe squat pen rests.I'll dig with it.FollowerMy father worked with a horse plough, His shoulders globed like a full sail strung Between the shafts and the furrow.The horses strained at his clicking tongue. An expert. He would set the wingAnd fit the bright-pointed sock.The sod rolled over without breaking.At the headrig, with a single pluckOf reins, the sweating team turned round And back into the land. His eye Narrowed and angled at the ground, Mapping the furrow exactly.I stumbled in his hobnailed wake,Fell sometimes on the polished sod; Sometimes he rode me on his back Dipping and rising to his plod.I wanted to grow up and plough,To close one eye, stiffen my arm.All I ever did was followIn his broad shadow around the farm.I was a nuisance, tripping, falling, Yapping always. But todayIt is my father who keeps stumbling Behind me, and will not go away. Station Island (Section XII)Like a convalescent, I took the handstretched down from the jetty, sensed againan alien comfort as I stepped on groundto find the helping hand still gripping mine,fish-cold and bony, but whether to guideor to be guided I could not be certainfor the tall man in step at my sideseemed blind, though he walked straight as a rushupon his ash plant, his eyes fixed straight ahead.Then I knew him in the fleshout there on the tarmac" among the cars, blacktop surface wintered hard and sharp as a blackthorn bush.His voice eddying with the vowels of all riverscame back to me, though he did not speak yet,a voice like a prosecutor's or a singer's,cunning, narcotic, mimic, definiteas a steel nib's downstroke, quick and clean,and suddenly he hit a litter basketwith his stick, saying, "Your obligationis not discharged by any common rite.What you must do must be done on your ownso get back in harness. The main thing is to writefor the joy of it. Cultivate a work-lustthat imagines its haven like your hands at night dreaming the sun in the sunspot of a breast.You are fasted now, light-headed, dangerous.Take off from here. And don't be so earnest,let others wear the sackcloth and the ashes.Let go, let fly, forget.You've listened long enough. Now strike your note."It was as if I had stepped free into spacealone with nothing that I had not knownalready. Raindrops blew in my faceas I came to. "Old father, mother's son,there is a moment in Stephen's diaryfor April the thirteenth, a revelationset among my stars—that one entryhas been a sort of password in my ears,the collect of a new epiphany,the Feast of the Holy Tundish." "Who cares,"he jeered, "any more? The English languagebelongs to us. You are raking at dead fires,a waste of time for somebody your age.That subject people stuff is a cod's game,infantile, like your peasant pilgrimage.You lose more of yourself than you redeemdoing the decent thing. Keep at a tangent.When they make the circle wide, it's time to swimout on your own and fill the elementwith signatures on your own frequency,echo soundings, searches, probes, allurements,elver-gleams in the dark of the whole sea."The shower broke in a cloudburst, the tarmacfumed and sizzled. As he moved off quicklythe downpour loosed its screens round his straight walk昨天母亲节和爸妈聊天,想起希尼,于是又把大四时英国现代诗课上的选集和笔记拿出来读。

王敖:希尼的告别(读《人之链》)谢默斯·希尼(Seamus Heaney,1939-2013 )/ 读希尼的《人之链》/王敖爱尔兰诗人谢默斯·希尼(1939—2013)写的最后一本诗集《人之链》出版于2010年。

这本诗集的核心是一个不断扩展的形象:人与人拉起手站在一起,逐渐连成一片,跨越时空蔓延而去。

在这个形象里,有关于亲情和友爱的伦理,有劳动者之间的互助协作,有抢救病人时的奔忙,对转世重生的冥想,有抄写圣书时手掌的痉挛,有对家人亡魂的拥抱,有神秘之光幽微的闪烁,也有对新生儿好奇的凝视。

这一切汇成了千丝万绪,把这本诗集系成了一份礼物,送给了世人。

《人之链》原作书影2006年中风之后,诗人意识到自己所写的一切,都可能是向人世告别。

倒在地上的时候,他想起了过世多年的父亲,觉得自己变回了一个要找爸爸的小孩。

那是一种无法再挣扎的无助,听不到声音的哭喊。

在救护车送他去医院的路上,妻子坐在他对面,握着他失去知觉的手:前面的乘客座位给了护士,你被安排在属于她的侧座,我仰面平躺——一路上,我们的姿势保持不变,千言万语,一声不响,我们的视线交织快如激光,从没有过这样的狂迷之旅,直到那一刻…………但我无法感受你如何抬起这只手,让它全程窝在你的手里,笨重如钟绳结我们全速穿越唐格洛区格伦多安区,我们的对视迷醉了被挂起的输液点滴一分为二。

——《历险之歌》在希尼的诗里,被病魔击倒带来的不仅是恐惧和痛苦,还有危急时刻对爱的提醒。

这样的诗充满了“惊奇”。

按照爱默生的说法,诗歌中的惊奇并不是表达上的出人意料,而是让人猛然意识到自身生命力的涌动。

这种惊奇以低调、强韧而坚决的方式贯穿了这本诗集。

在一个召唤身体记忆的诗歌维度上,肢体麻木的诗人重新描摹出多年前劳动中的场景,用记忆的触须抚摩过去时光中骨骼的运动,筋腱的紧张,生命力的起伏搏动。

同时,我们看到风烛残年的诗人上楼梯时的犹疑和艰难。

这是另一个身体与诗歌融合的维度,诗人讲述自己怎样在摇晃倾斜的动作中稳住自己的脚步,感受并微调着存在的眩晕,而他对精准和稳健的追求则一如既往,在时而茫然甚至失去记忆的脑海里如劲帆驶过:恍然间,我又在犁的两个把手之间找对了步调,别人的手来帮着我的手,每次犁刃倏然推走,每块石头上的磕碰都在手柄的木纹中,握如脉搏。

希尼诗选

希尼詩選

李魁賢 *

希尼

希尼

希尼 (Seamus Heaney) , 1939 年生於北愛爾蘭德里郡,畢業於貝爾法斯特的

聖科倫巴大學,1966 年至 1972年留校執教,其間在美國貝克萊加州大學客座一

年。

1972 年遷到威克洛郡後,過著自由作家的生涯,為電台、電視、各種雜誌寫稿。

1975年起執教於都柏林的卡理斯福特學院,並擔任英文系主任,1980 年還到哈佛大學講學。

希尼得獎無數,包括毛姆獎:1968 年:、德甫林獎:1973年:、庫柏獎: 1975 年:、史密斯文學獎:1976 年:、班內特獎:1982 年:,最高峰是諾貝爾文學獎: 1995 年:。

希尼出版詩集有《自然主義者之死》:1966 年:、《進入黑暗之門》: 1969 年:、《避冬》:1972 年:、《北方》:1975 年:、《種田》:1979 年:、《史泰遜

島》:1984 年:、《山楂燈》:1987 年:、《觀察事物》: 1991 年:、《夜半裁決》:1993 年:等。

挖掘

粗短的筆靠在我的手指

和拇指之間;安適如槍。

在我窗下,清脆震耳的聲響

是鐵鍬鏟入礫石的地面:

父親,在挖掘。

我俯視

看到他奮力的臀部在花圃間

下彎、上升,歷經二十載

穿過他挖掘的馬鈴薯壟溝

有抑揚起伏的節奏。

粗靴踩著圓鍬凸緣,長柄

貼緊膝蓋內側使勁撬。

他連根挖出厚土,深鏟亮刃,

把新薯四散一地,我們撿起

喜愛那在手中涼涼的實在。

真的,老爸真會運用圓鍬。

就和他的老爸一樣。

我祖父在屠納地方的沼澤

一天挖到的泥炭比別人多。

有一次我帶給他一瓶牛奶

紙塞濺濕。

他挺起身來

喝了,立刻彎腰

俐落地又鑿又削,把草土

過肩拋出,愈挖愈深

尋找好泥炭。

挖掘。

馬鈴薯田土的冷峻,濕漉的

泥炭唏哩嘩啦,在我腦中喚起

切斷活根邊緣的短促聲響。

可是我沒有圓鍬追隨他們。

粗短的筆靠在我的手指

和拇指之間。

我要用筆挖掘。

自然主義者之死

亞麻水壩全年在鄉鎮的

中心潰爛;垂首的綠色亞麻

已在此腐朽,被大塊草土重壓。

天天在施刑的太陽下焦烤。

水泡微妙地咕嚕咕嚕響,青蠅

在臭味四周編織喧囂的濃霧。

有蜻蜓,也有班紋蝴蝶,

但最精彩的是溫溫稠稠的流涎似的蛙卵,在岸邊陰影下生長,像

濃縮的水。

此地,每年春天

我在家裡窗台上,學校書架上, 擺著裝滿果醬罐的肥肉凍,

等著觀察那些發胖起來的圓點

蹦出敏捷游動的蝌蚪。

渥爾斯小姐會告訴我們

為什麼蛙爸爸被稱呼做牛蛙,

牠如何呱呱叫,蛙媽媽如何

生下數百個小卵,而這就是

蛙卵。

你也可以利用蛙知道氣象

因為出太陽時牠們是黃色,下雨天

就變成褐色。

有一天很熱,田裡草叢中瀰漫

牛糞味道,憤怒的群蛙

侵入亞麻水壩;我鑽進樹籬

去追蹤從來沒聽過如此惡厲的

蛙鳴。

空氣中是渾厚的低音合唱。

就在水壩下方,挺著肥肚的群蛙昂首

草土上;垂著下巴像帆抖動。

有的在跳躍: 啪噠、噗通,聲聲是猥褻的威脅。

有的蹲著姿勢像泥土手榴彈,粗糙的頭部在放屁。

我噁心,轉身,跑開。

黏滑的大王們

聚在一起圖謀報復,而我知道

如果我把手浸入,蛙卵會抓住不放。

採黑莓

八月底,下大雨又出太陽

整整一星期,黑莓成熟了。

起初,只有一顆,亮晶晶的紫團

在紅紅綠綠當中,像硬結。

你先吃那一顆,肉甜得

像濃酒:裡面有夏天的血液

在舌頭留下色澤,急於要採摘。

然後,是紅的,出墨汁,餓鬼

推出我們帶著奶粉罐、豆罐、果醬罐, 野玫瑰刮傷而濕草清洗我們的長靴。

繞著草田、玉米田、馬鈴薯壟溝

我們跋涉採莓,直到罐子裝滿,

直到叮噹響的罐底已舖蓋著

綠色,而頂部的大黑斑曬成

一盤眼睛。

我們的手被荊棘刺得

火辣辣,我們的掌心黏黏像藍鬍子。

我們把新鮮草莓收藏到牛舍裡。

當浴水裝滿我們才發現一張毛皮,

一株鼠灰色的蘑菇,在我們貯藏處飽食。

流汁也正發出惡臭。

一旦離開草叢

果實就發酵,甜蜜的果肉就變酸。

我老是覺得像要哭了。

真不公平

全部可愛的滿罐發出腐爛氣味。

每年我希望能夠保藏,明知不能如願。

* 台灣著名詩人。