工程力学Ⅰ课程教学大纲-同济大学精品课程

- 格式:pdf

- 大小:71.50 KB

- 文档页数:4

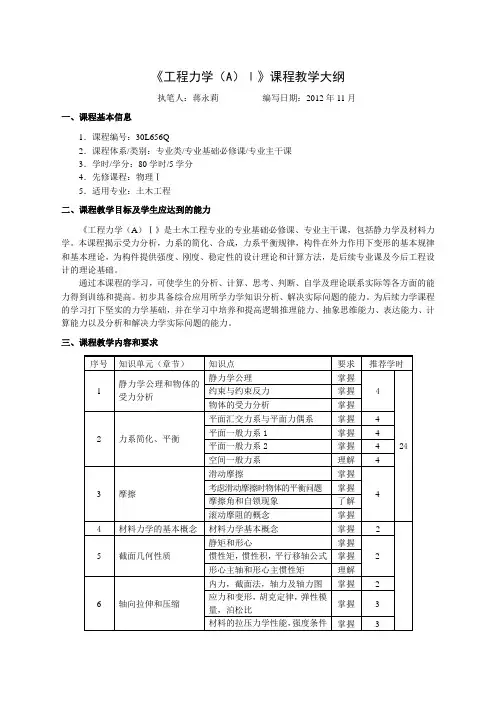

《工程力学(A)Ⅰ》课程教学大纲执笔人:蒋永莉编写日期:2012年11月一、课程基本信息1.课程编号:30L656Q2.课程体系/类别:专业类/专业基础必修课/专业主干课3.学时/学分:80学时/5学分4.先修课程:物理Ⅰ5.适用专业:土木工程二、课程教学目标及学生应达到的能力《工程力学(A)Ⅰ》是土木工程专业的专业基础必修课、专业主干课,包括静力学及材料力学。

本课程揭示受力分析,力系的简化、合成,力系平衡规律,构件在外力作用下变形的基本规律和基本理论,为构件提供强度、刚度、稳定性的设计理论和计算方法,是后续专业课及今后工程设计的理论基础。

通过本课程的学习,可使学生的分析、计算、思考、判断、自学及理论联系实际等各方面的能力得到训练和提高。

初步具备综合应用所学力学知识分析、解决实际问题的能力。

为后续力学课程的学习打下坚实的力学基础,并在学习中培养和提高逻辑推理能力、抽象思维能力、表达能力、计算能力以及分析和解决力学实际问题的能力。

三、课程教学内容和要求四、课程教学安排(一)课堂教学及要求课堂讲授是本课程的主要教学手段,因此要求主讲教师应认真备课,不断提高书写教案基本功,教案内容符合教学大纲的要求,体现教书育人的目标,教学步骤要符合大学生的认知心理,教学内容注重理论联系实际,讲求科学性、教育性和探索性。

讲授中应尽量做到:(1)脱稿讲授;(2)注重启发性,讲求逻辑性;(3) 教学用语清晰生动,有吸引力,教态自然、大方;(4)板书布局合理,能体现教学内容重点及逻辑联系,字体工整、美观。

要求:基本概念讲的透彻,内容前后融会贯通。

注意:结合典型工程实例,调动学生的学习主动性,拓宽学生的知识面。

可利用多媒体及训练型CAI课件、工程录相片(如构件承载能力,力学发展史)等辅助教学。

通过课堂讲授、作业、实验等教学环节,加深学生的感性认识,提高分析问题和解决问题的能力。

自学可培养学生获取新知识、提高独立分析和解决问题能力。

《工程力学》课程教学大纲一、课程名称工程力学二、课程性质本课程为一门基础课程,旨在为工程系学生提供力学知识,包括基本的力学定律、掌握杆件受力分析方法、了解杆件中应力分布特点、掌握平衡分析的条件、解决受力问题的方法。

三、课程目标通过对本课程的学习,学生应掌握以下知识和技能:1. 掌握力学基本定律,了解受力分析的基本方法;2. 掌握矩形截面、圆形截面等常用截面中应力分布的特点;3. 掌握平衡分析的条件,能够分析平衡条件下结构体系内部力的分布;4. 能够绘制受力分析图,分析受力问题并求解;5. 熟悉一些常见的机械结构及其原理,了解力学在机械设计中的应用。

四、主要内容1. 基本力学概念(1)物理量及其单位(2)受力分析的基本方法(3)立方体定律与平行四边形定律2. 杆件受力分析(1)支反力计算原理(2)平衡方程的推导(3)杆件内部力分布与应力分析3. 应变状态分析(1)应变分量的定义和计算(2)矩形截面和圆形截面等常见截面的应力分布和应变状态分析4. 平衡原理(1)平衡分析的条件(2)平衡方程的应用(3)刚架分析与力偶原理5. 受力分析方法(1)受力分析的基本原理(2)计算机辅助受力分析(3)部分力叠加原理6. 典型机械结构(1)平面机构的构建和分析(2)各种机械连接件的原理与应用(3)弹性元件的原理与应用五、教学方法1. 理论讲解讲解各个知识点,解析相关定理,并阐释其实际应用。

2. 课堂演示通过实例来说明概念和原理,加深师生对概念和定理的理解和认识。

3. 实验操作使用压力传感器和力传感器等仪器,进行测量和数据分析。

帮助学生通过实验学习并理解力学定律。

4. 讨论与互动通过小组讨论和学生提问,加深对知识的理解。

六、教材1. 《工程力学》,作者:紫鹏、黄大发,出版社:高等教育出版社。

2. 《工程力学习题解答与分析》,作者:张宇、冯德洲,出版社:高等教育出版社。

七、评分标准1. 平时成绩(包括课堂表现、课后作业等)占总成绩的40%;2. 期中考试占总成绩的30%;3. 期末考试占总成绩的30%。

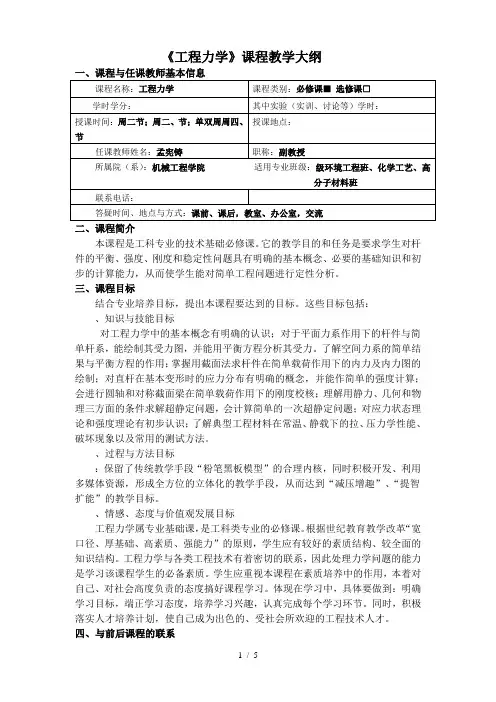

《工程力学》课程教学大纲二、课程简介本课程是工科专业的技术基础必修课。

它的教学目的和任务是要求学生对杆件的平衡、强度、刚度和稳定性问题具有明确的基本概念、必要的基础知识和初步的计算能力,从而使学生能对简单工程问题进行定性分析。

三、课程目标结合专业培养目标,提出本课程要达到的目标。

这些目标包括:、知识与技能目标对工程力学中的基本概念有明确的认识;对于平面力系作用下的杆件与简单杆系,能绘制其受力图,并能用平衡方程分析其受力。

了解空间力系的简单结果与平衡方程的作用;掌握用截面法求杆件在简单载荷作用下的内力及内力图的绘制;对直杆在基本变形时的应力分布有明确的概念,并能作简单的强度计算;会进行圆轴和对称截面梁在简单载荷作用下的刚度校核;理解用静力、几何和物理三方面的条件求解超静定问题,会计算简单的一次超静定问题;对应力状态理论和强度理论有初步认识;了解典型工程材料在常温、静载下的拉、压力学性能、破坏现象以及常用的测试方法。

、过程与方法目标:保留了传统教学手段“粉笔黑板模型”的合理内核,同时积极开发、利用多媒体资源,形成全方位的立体化的教学手段,从而达到“减压增趣”、“提智扩能”的教学目标。

、情感、态度与价值观发展目标工程力学属专业基础课,是工科类专业的必修课。

根据世纪教育教学改革“宽口径、厚基础、高素质、强能力”的原则,学生应有较好的素质结构、较全面的知识结构。

工程力学与各类工程技术有着密切的联系,因此处理力学问题的能力是学习该课程学生的必备素质。

学生应重视本课程在素质培养中的作用,本着对自己、对社会高度负责的态度搞好课程学习。

体现在学习中,具体要做到:明确学习目标,端正学习态度,培养学习兴趣,认真完成每个学习环节。

同时,积极落实人才培养计划,使自己成为出色的、受社会所欢迎的工程技术人才。

四、与前后课程的联系前导课程:。

高等数学、普通物理学;是学好本课程的基础。

后续课程:机械基础等有关学科基础课。

本课程是这些课程的基础。

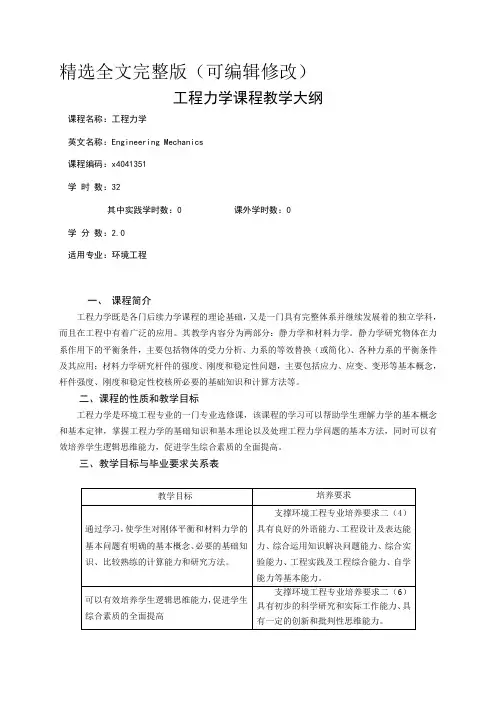

精选全文完整版(可编辑修改)工程力学课程教学大纲课程名称:工程力学英文名称:Engineering Mechanics课程编码:x4041351学时数:32其中实践学时数:0课外学时数:0学分数:2.0适用专业:环境工程一、课程简介工程力学既是各门后续力学课程的理论基础,又是一门具有完整体系并继续发展着的独立学科,而且在工程中有着广泛的应用。

其教学内容分为两部分:静力学和材料力学。

静力学研究物体在力系作用下的平衡条件,主要包括物体的受力分析、力系的等效替换(或简化)、各种力系的平衡条件及其应用;材料力学研究杆件的强度、刚度和稳定性问题,主要包括应力、应变、变形等基本概念,杆件强度、刚度和稳定性校核所必要的基础知识和计算方法等。

二、课程的性质和教学目标工程力学是环境工程专业的一门专业选修课,该课程的学习可以帮助学生理解力学的基本概念和基本定律,掌握工程力学的基础知识和基本理论以及处理工程力学问题的基本方法,同时可以有效培养学生逻辑思维能力,促进学生综合素质的全面提高。

三、教学目标与毕业要求关系表四、课程教学内容、基本要求、重点和难点静力学部分:(一)静力学的基本概念、受力图了解力和刚体的概念,掌握静力学公理;熟练进行物体的受力分析,画受力图。

重点:物体的受力分析;难点:画受力图。

(二)平面汇交力系了解工程中的平面汇交力系,掌握平面汇交力系平衡方程,平面汇交力系合成。

重点和难点:列平面汇交力系平衡方程。

(三)力矩平面力偶系理解力对点之矩、力偶对力偶矩,平面力偶的合成与平衡问题;掌握力偶的等效。

重点:平面力偶的合成与平衡问题;难点:列平衡方程。

(四)平面一般力系了解工程中的一般力系问题;理解力线平移定理,平面一般力系向一点简化,主矢和主矩,掌握利用平衡方程进行计算的方法。

重点:列平衡方程;难点:物体系平衡问题。

(五)空间力系了解工程中的空间力系问题;理解力在空间坐标轴上的投影,力对轴之矩;掌握列空间力系的平衡方程求解未知的约束反力方法。

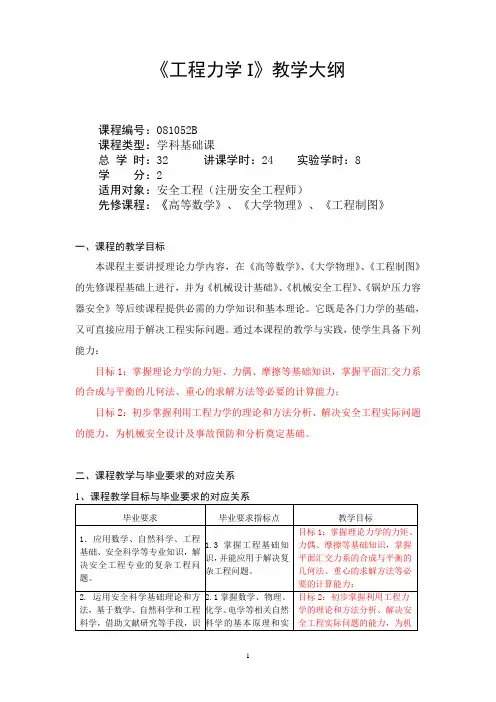

《工程力学I》教学大纲课程编号:081052B课程类型:学科基础课总学时:32 讲课学时:24实验学时:8学分:2适用对象:安全工程(注册安全工程师)先修课程:《高等数学》、《大学物理》、《工程制图》一、课程的教学目标本课程主要讲授理论力学内容,在《高等数学》、《大学物理》、《工程制图》的先修课程基础上进行,并为《机械设计基础》、《机械安全工程》、《锅炉压力容器安全》等后续课程提供必需的力学知识和基本理论。

它既是各门力学的基础,又可直接应用于解决工程实际问题。

通过本课程的教学与实践,使学生具备下列能力:目标1:掌握理论力学的力矩、力偶、摩擦等基础知识,掌握平面汇交力系的合成与平衡的几何法、重心的求解方法等必要的计算能力;目标2:初步掌握利用工程力学的理论和方法分析、解决安全工程实际问题的能力,为机械安全设计及事故预防和分析奠定基础。

二、课程教学与毕业要求的对应关系三、各教学环节学时分配四、教学内容绪论(1.3;2.1)本课程的历史发展简况,课程内容、任务和学习方法,课程的研究对象(力学模型)及其适用范围,本课程与其他力学学科的联系及其在工程技术中的应用。

重点:了解本课程的任务和学习方法难点:课程的研究对象(力学模型)及其适用范围第1章静力学基本概念理解静力学基本概念、静力学基本公理、熟练掌握约束和约束反力、正确进行物体的受力分析和受力图。

重点:力、刚体和平衡的概念,二力平衡公理、三力平衡汇交定理,约束和约束反力、物体的受力分析和受力图难点:约束和约束反力、物体的受力分析和受力图复习思考题1.典型约束形式有哪些,在解除约束时,分别以何种约束反力取代。

2.画受力图的步骤,平面物体的受力分析及受力图的绘制。

第2章平面汇交力系(1.3;2.1)熟练掌握平面汇交力系的合成与平衡的几何法,力在坐标轴上的投影,平面汇交力系的合成与平衡的解析法,平面汇交力系的平衡方程及其应用。

重点和难点:力在坐标轴上的投影,合力投影定理,平面汇交力系的平衡方程及其应用。