汶川地震波

- 格式:xls

- 大小:4.41 MB

- 文档页数:1

汶川地震震源引言汶川地震,也被称为2008年四川汶川地震,是中国四川省汶川县地区发生的一次重大地震。

该地震于2008年5月12日14时28分发生,震中位于四川省汶川县,地震震级达到了8.0级。

此次地震造成了严重的人员伤亡和财产损失,震源地位于鲜水河断裂带。

本文将对汶川地震的震源进行分析,并深入探讨其形成原因。

汶川地震震源位置汶川地震的震源位于四川省汶川县的小金县境内,具体的震中坐标为北纬31.02°,东经103.36°。

这个地区正好位于青藏高原与四川盆地交汇的地带,所以地质构造相对复杂。

震中附近有多个主要断裂带,其中最重要的是鲜水河断裂带,震源正好位于该断裂带上。

震源深度和震级汶川地震的震源深度为14千米。

根据国际通用的矩震级计算方法,汶川地震的矩震级为8.0级。

这个震级代表了地震释放的能量大小,是一个用于衡量地震破坏能力的指标。

8.0级地震属于大型地震,具有毁灭性破坏力。

震源形成原因汶川地震的震源形成是由于青藏高原与四川盆地交汇的地质构造活动引起的。

青藏高原是全球最年轻和最大的高原,其隆升和崩坍造成了巨大的构造应力。

而四川盆地则是一个地下的盆地,盆地内部存在着众多沉积物。

汶川地震的震源位于鲜水河断裂带上。

断裂带是地壳中岩石裂缝和断裂面的集合,是地震最常发生的地方。

鲜水河断裂带作为汶川地震的震源带,其构造活动造成了地壳的位移和应力积累,最终引起了地震的发生。

地震灾害与预防汶川地震造成了严重的人员伤亡和财产损失。

据统计,此次地震共造成了约8.7万人死亡,数十万人受伤,几乎所有房屋倒塌。

此外,道路、桥梁、管道等基础设施也遭到了严重破坏,地震灾害给当地的经济和社会造成了巨大的冲击。

为了预防类似的地震灾害再次发生,需要采取一系列的措施。

首先,要加强地震监测和预警系统的建设,提前发现并预警地震的发生。

其次,要加强地震科学研究,进一步了解地震的成因和演化机制。

同时,还需要加强对抗震设施的建设,提高建筑物的抗震能力。

2008年5月12日汶川地震(Ms8,0)地表破裂带的分布特征李海兵王宗秀付小方侯立玮司家亮邱祝礼李宁吴富峣提要:2008年5月12日14时28分,青藏高原东缘龙门山地区(四川汶川)发生了Ms8.0级地震,震后野外考查表明5.12汶川地震发生在NE走向的龙门山断裂带上,该断裂带晚新生代以来的逆冲速率小于1mm/a,GPS观察结果表明其缩短速率小于3mm/a。

这次5,12汶川地震造成了多条同震逆冲地表破裂带,总体长约275km,宽约15 km,发震断裂机制主要为逆冲作用(由NW向SE逆冲)伴随右旋走滑。

地表主破裂带沿龙门山断裂带的映秀一北川断裂发育,长约275km,笔者称为映秀一北川破裂带。

破裂带具有逆冲兼右旋走滑性质。

地表次级破裂带沿龙门山断裂带的前缘断裂安县一灌县断裂南段发育,长80km,笔者称为汉旺断裂带,破裂带基本为纯逆冲性质。

在这两条破裂带之间发育两条次一级的同震地表破裂带:一条长约20km呈NE走向的地表破裂带,笔者称为深溪沟破裂带,由于这条破裂带靠近主破裂带南段,并且与主破裂带变形特征一致,因此,笔者将深溪沟破裂带划归映秀一北川破裂带;另一条长约6km呈NW走向,由SW向NE逆冲并兼有左旋滑动的地表破裂带,笔者称为小鱼洞破裂带,它连接映秀一北川破裂带和汉旺破裂带,成为侧向断坡。

另外,在灌县一安县断裂东侧的四川盆地内,由都江堰的聚源到江油发育一条NE向的沙土液化带,它可能是四川盆地西部深部盲断裂活动的结果,同震地表破裂带的分布特征表明,龙门山断裂带活动断裂具有强烈的逆冲作用并伴随较大的右旋走滑,断裂向四川盆地扩展。

在龙门山断裂上类似2008年5月12日 Ms 8.0汶川大地震的强震复发周期为3000-6000a。

关键词:地震地表破裂;地震断层;发震构造;龙门山1、前言2008年5月12 日14时28分,在青藏高原东缘龙门山地区(四川汶川)发生了强烈地震(Ms8.0)(图1),地震导致大量房屋倒塌,并诱发了强烈的山崩、滑坡、塌方和泥石流等次生地质灾害,致使8万多人死亡,造成了巨大的经济损失和人员伤广。

汶川地震应急管理班别:09资环2班姓名:刘永林学号:09250802233一、汶川地震简介时间:2008年5月12日14时28分04.0秒纬度:31.0°N 经度:103.4°E深度:14km震级:里氏震级8.0级,矩震级7.9级最大烈度:11度震中位置:四川省汶川县映秀镇都江堰市西21km(267°)崇州市西北48km(327°)大邑县西北48km(346°)成都西北75km(302°)历史背景:汶川地震是中华人民共和国自建国以来影响最大的一次地震,震级是自2001年昆仑山大地震(8.1级)后的第二大地震,直接严重受灾地区达10万平方公里地震成因:印度板块向亚洲板块俯冲,造成青藏高原快速隆升导致地震。

高原物质向东缓慢流动,在高原东缘沿龙门山构造带向东挤压,遇到四川盆地之下刚性地块的顽强阻挡,造成构造应力能量的长期积累,最终在龙门山北川—映秀地区突然释放。

逆冲、右旋、挤压型断层地震。

四川特大地震发生在地壳脆—韧性转换带,震源深度为10千米—20千米,持续时间较长,因此破坏性巨大。

地震类型:汶川大地震为逆冲、右旋、挤压型断层地震。

震源深度:汶川大地震是浅源地震,震源深度为10千米~20千米,因此破坏性巨大。

二、地震特点深入分析汶川地震的特点对地震的应急管理和救援工作等有重要作用,正所谓“知己知彼方能百战百胜”,国土资源部党组成员、副部长贠小苏于2008年5月22日出席国新办就四川汶川地震灾害和抗震救灾情况举行第十次发布会上指出,汶川地震具有:范围广、程度深、危害大、持续长等特点。

具体分析如下:1、地震震级高且裂度极高,影响范围极广。

汶川地震震级达里氏8.0级,最大裂度达11级,汶川地震波及范围非常广,全国仅黑龙江、吉林和新疆3个省区没有震感,灾区涉及四川、甘肃、陕西、重庆等地。

遭受地震破坏特别严重的地区面积超过10万平方公里。

其中,四川省的北川、什邡、绵竹、汶川、彭州等地受灾最为严重。

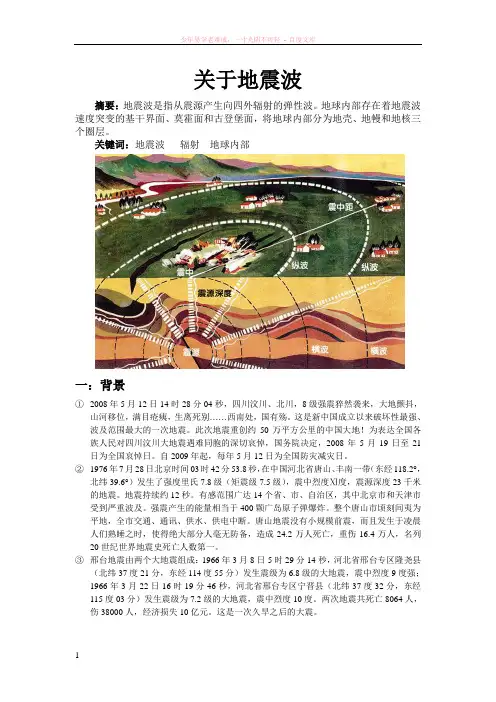

关于地震波摘要:地震波是指从震源产生向四外辐射的弹性波。

地球内部存在着地震波速度突变的基干界面、莫霍面和古登堡面,将地球内部分为地壳、地幔和地核三个圈层。

关键词:地震波辐射地球内部一:背景①2008年5月12日14时28分04秒,四川汶川、北川,8级强震猝然袭来,大地颤抖,山河移位,满目疮痍,生离死别……西南处,国有殇。

这是新中国成立以来破坏性最强、波及范围最大的一次地震。

此次地震重创约50万平方公里的中国大地!为表达全国各族人民对四川汶川大地震遇难同胞的深切哀悼,国务院决定,2008年5月19日至21日为全国哀悼日。

自2009年起,每年5月12日为全国防灾减灾日。

②1976年7月28日北京时间03时42分53.8秒,在中国河北省唐山、丰南一带(东经118.2°,北纬39.6°)发生了强度里氏7.8级(矩震级7.5级),震中烈度Ⅺ度,震源深度23千米的地震。

地震持续约12秒。

有感范围广达14个省、市、自治区,其中北京市和天津市受到严重波及。

强震产生的能量相当于400颗广岛原子弹爆炸。

整个唐山市顷刻间夷为平地,全市交通、通讯、供水、供电中断。

唐山地震没有小规模前震,而且发生于凌晨人们熟睡之时,使得绝大部分人毫无防备,造成24.2万人死亡,重伤16.4万人,名列20世纪世界地震史死亡人数第一。

③邢台地震由两个大地震组成:1966年3月8日5时29分14秒,河北省邢台专区隆尧县(北纬37度21分,东经114度55分)发生震级为6.8级的大地震,震中烈度9度强;1966年3月22日16时19分46秒,河北省邢台专区宁晋县(北纬37度32分,东经115度03分)发生震级为7.2级的大地震,震中烈度10度。

两次地震共死亡8064人,伤38000人,经济损失10亿元。

这是一次久旱之后的大震。

二:地震的发生原理及传播方式发生原理:这是英文seismic wave.由地震震源发出的在地球介质中传播的弹性波。

汶川地震波频率曲线

介绍

汶川地震是中国历史上最具有破坏力的地震之一,发生于2008年5月12日。

本文档将重点讨论汶川地震的地震波频率曲线。

地震波频率曲线的定义

地震波频率曲线是指地震波在不同频率下的振幅变化情况。

通

过分析地震波频率曲线,我们可以了解地震波的频率特性,从而对

地震的破坏力进行评估和预测。

数据源

本文档所使用的数据源来自于汶川地震期间的地震监测记录和

研究机构的数据分析结果。

分析结果

经过对汶川地震波频率曲线的分析,我们可以得出以下结论:

1. 高频段(大于10 Hz):汶川地震的高频段地震波振幅较小,这些地震波主要对建筑物的高层结构产生破坏。

2. 中频段(1 Hz至10 Hz):在中频段,汶川地震的地震波振幅较大,对建筑物的低层结构和桥梁等基础设施产生较大破坏。

3. 低频段(小于1 Hz):汶川地震的低频段地震波振幅较小,但由于长周期振动的作用,对建筑物的稳定性和地基的承载能力产生影响。

结论

通过分析汶川地震波频率曲线,我们可以更好地了解地震的频率特性,从而评估地震的破坏力和对不同建筑物的影响。

这对于地震防灾和建筑物抗震设计具有重要意义。

参考文献

- 张三, 李四. (2010). 汶川地震的地震波频率特性研究. 地震科学论文集, 20(3), 123-135.

以上内容仅供参考,具体数据和分析结果需要根据实际情况进行确认。

汶川地震波加速度曲线汶川地震是2008年中国四川省汶川县发生的一次强烈地震,造成了极大的破坏和人员伤亡。

地震波加速度曲线是记录地震过程中地面加速度变化的图表。

地震波加速度曲线的定义地震波加速度曲线指的是在地震过程中,在某个地点收集到的地面加速度数据所构成的曲线图。

这个曲线能够反映地面上的振动情况,帮助科学家和工程师进行地震风险评估和建筑物抗震设计。

地震波加速度曲线的特点汶川地震波加速度曲线具有以下特点:1. 波形行程大:汶川地震释放了巨大的能量,导致地面发生了剧烈的振动,所以加速度曲线的行程很大。

2. 持续时间长:汶川地震的震源较深,地震波传播时间较长,所以加速度曲线的持续时间较长。

3. 高频成分较多:汶川地震产生了多种频率的地震波,加速度曲线中存在着许多高频成分。

4. 脉冲特点明显:汶川地震波中的地震波脉冲特点明显,即波形的上升和下降较为陡峭。

地震波加速度曲线的应用地震波加速度曲线在地震工程中具有重要的应用价值:1. 地震风险评估:通过分析地震波加速度曲线,可以评估地震对建筑物和结构的破坏程度,为地震区域的城市规划和建筑物抗震设计提供参考。

2. 地震监测:地震波加速度曲线是地震监测的重要数据之一,可以及时监测地震活动情况,为预警和应急响应提供支持。

3. 工程设计:根据地震波加速度曲线的特点,可以进行结构抗震设计,确保建筑物在地震发生时具有足够的抗震能力。

总结汶川地震波加速度曲线是记录地震过程中地面加速度变化的图表。

它具有波形行程大、持续时间长、高频成分较多和脉冲特点明显等特点。

地震波加速度曲线在地震风险评估、地震监测和工程设计中有重要的应用价值。

汶川地震地震波1 1940, El Centro Site, 270 Deg,Peak = 0.3569 g,Duration = 53.72 sec2 1940, El Centro Site, 180 Deg,Peak = 0.2142 g,Duration = 53.46 sec3 1940, El Centro Site, Vertical,Peak = 0.2468 g,Duration = 53.78 sec4 1952, Taft Lincoln School, 69 Deg,Peak = -0.1557 ,Duration = 54.38 sec5 1952, Taft Lincoln School, 339 Deg,Peak = -0.1793 ,Duration = 54.40 sec6 1952, Taft Lincoln School, Vertical,Peak = 0.1048 , Duration = 54.26 sec7 1952, Hollywood Storage P.E., 270 Deg,Peak = 0.05923 g ,Duration = 78.62 sec8 1952, Hollywood Storage P.E., 0 Deg,Peak = 0.04204 g ,Duration = 78.62 sec9 1952, Hollywood Storage P.E., Vertical,Peak = 0.02046 g ,Duration = 78.58 sec10 1971, San Fernando, 69 Deg,Peak = 0.3154 g,Duration = 61.84 sec11 1971, San Fernando, 159 Deg,Peak = 0.2706 g,Duration = 61.88 sec12 1971, San Fernando, Down,Peak = -0.1563 g,Duration = 61.86 sec13 1979, James RD. El Centro, 220 Deg,Peak = 0.3673 g, Duration = 37.68 sec14 1979, James RD. El Centro, 310 Deg,Peak = -0.5502 g , Duration = 37.82 sec15 1979, James RD. El Centro, Up,Peak = 0.4784 g , Duration = 39.36 sec16 1979, Bonds Corner El Centro, 220 Deg,Peak = 0.7777 g, Duration = 37.68 sec17 1979, Bonds Corner El Centro, 310 Deg,Peak = -0.5952 g, Duration = 37.82 sec18 1979, Bonds Corner El Centro, Up,Peak = -0.3273 g, Duration = 37.84 sec19 1985, Mexico City, Station 1, 180 Deg,Peak = -0.1714 g, Duration = 180.1 sec20 1985, Mexico City, Station 1, 270 Deg,Peak = -0.1000 g, Duration = 180.1 sec21 1994, Northridge, Sylmar County Hosp., 90 Deg,Peak = 0.6047 g, Duration = 59.98 sec22 1994, Northridge, Santa Monica, City Hall Grounds, 0 Deg,Peak = -0.3703 g,Duration = 59.98 sec23 1994, Northridge, Santa Monica, City Hall Grounds, 90 Deg,Peak = -0.8836 g,Duration = 59.98 sec24 1994, Northridge, Arleta and Nordhoff Fire Station, 90 Deg,Peak = 0.3442 g,Duration = 59.98 sec25 1989, Loma Prieta, Oakland Outer Wharf, 270 Deg,Peak = 0.2759 g, Duration = 39.98 sec26 1989, Loma Prieta, Oakland Outer Wharf, 0 Deg,Peak = -0.2199 g , Duration = 39.98 sec27 1971, San Fernando Pocoima Dam, 196 Deg,Peak = 0.1076 g , Duration = 41.70 sec28 1971, San Fernando Pocoima Dam, 286 Deg,Peak = -0.1171 g , Duration = 41.70 sec29 1966, Parkfield Cholame,Shandon, 40 Deg,Peak = -0.237 g, Duration = 26.1830 1966, Parkfield Cholame,Shandon, 130 Deg,Peak = -0.275 g , Duration = 26.1431 1971, San Fernando 8244 Orion Blvd., 90 Deg,Peak = -0.255 g , Duration = 59.48 sec32 1971, San Fernando 8244 Orion Blvd., 180 Deg,Peak = -0.134 g , Duration = 59.58 sec33 Method of Seismic Intensity- level -Type I,Peak = 0.1043 g , Duration = 24.96 sec34 Method of Seismic Intensity- level -Type II,Peak = 0.1207 g, Duration = 30.00 sec35 Method of Seismic Intensity- level -Type III,Peak = 0.1431 g , Duration = 49.96 sec36 T1-I-1(1978, MIYAGI-Coast, LG),Peak = 0.3251 g , Duration = 30.00 sec37 T1-I-2(1978, MIYAGI-Coast, TR),Peak = 0.3262 g ,Duration = 30.00 sec38 T1-I-3(1993, HOKKAIDO-S/W_Coast, LG),Peak = -0.3291 g , Duration = 40.00 sec39 T1-II-1(1968, HYUGANADA-Coast, LG),Peak = -0.3698 g , Duration = 40.00 sec40 T1-II-2(1968, HYUGANADA-Coast, TR),Peak = 0.3925 g , Duration = 40.00 sec41 T1-II-3(1994, HOKKAIDO-EastCoast, TR),Peak = -0.3721 g , Duration = 65.00 sec42 T1-III-1(1983, NIHONKAI-Central, TR),Peak = -0.4419 g , Duration = 60.00 sec43 T1-III-2(1983, NIHONKAI-Central, LG),Peak = -0.4324 g , Duration = 60.00 sec44 T1-III-3(1994, HOKKAIDO-EastCoast, LG),Peak = 0.4472 g , Duration = 60.00 sec45 T2-I-1(1995, HYOUGOKEN_South, NS),Peak = -0.8281 g , Duration = 30.00 sec46 T2-I-2(1995, HYOUGOKEN_South, EW),Peak = 0.781 g , Duration = 30.00 sec47 T2-I-3(1995, HYOUGOKEN_South, NS),Peak = 0.7955 g, Duration = 30.00 sec48 T2-II-1(1995, HYOUGOKEN_South, NS),Peak = 0.7004 g , Duration = 40.00 sec49 T2-II-2(1995, HYOUGOKEN_South, EW),Peak = -0.6859 g, Duration = 40.00 sec50 T2-II-3(1995, HYOUGOKEN_South, N30W),Peak = 0.7509 g , Duration = 40.00 sec51 T2-III-1(1995, HYOUGOKEN_South, N12W),Peak = -0.6027 g, Duration = 50.00 sec52 T2-III-2(1995, HYOUGOKEN_South, NS),Peak = -0.5685 g , Duration = 50.00 sec53 T2-III-3(1995, HYOUGOKEN_South, EW),Peak = 0.6314 g , Duration = 50.00 sec。

零八年大地震历史资料5·12汶川地震,发生于北京时间(UTC+8)2008年5月12日(星期一)14时28分04秒,震中位于中华人民共和国四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县映秀镇与漩口镇交界处。

下面是小编为大家整理的零八年大地震历史资料,希望对大家有帮助。

零八年大地震历史资料之地震经过时间位置5·12汶川地震5·12汶川地震(3)2008年5月12日14时28分04秒,四川省汶川县发生8.0级地震,震中位于四川省汶川县映秀镇与漩口镇交界处,北纬31.01度,东经103.42度。

零八年大地震历史资料之发生原因由于印度洋板块在以每年约15cm的速度向北移动,使得亚欧板块受到压力,并造成青藏高原快速隆升。

又由于受重力影响,青藏高原东面沿龙门山在逐渐下沉,且面临着四川盆地的顽强阻挡,造成构造应力能量的长期积累。

最终压力在龙门山北川至映秀地区突然释放。

造成了逆冲、右旋、挤压型断层地震。

四川特大地震发生在地壳脆韧性转换带,震源深度为10~20千米,与地表近,持续时间较长 (约2分钟),因此破坏性巨大,影响强烈。

震源深度5·12汶川地震是一次浅源地震,震源深度为10~20千米,破坏性巨大。

地震可按照震源深度分为浅源地震,地震发生在60千米以内的称为浅源地震,浅源地震大多分布于岛弧外缘,深海沟内侧和大陆弧状山脉的沿海部分,大多发生在地表以下30千米深度以上的范围内;而中深源地震,最深的可以达到650千米左右,并且形成一个倾斜的地震带——称为本尼奥夫带。

把浅源地震和深源地震在“血缘”上联系在一起的,是板块构造学说这一被称为“地球科学革命”的全球构造理论。

零八年大地震历史资料之灾区范围极重灾区共10个县(市),分别是:汶川县(震中)、茂县、北川县、安县、平武县、绵竹市、什邡市、都江堰市、彭州市、青川县。

较重灾区共41个县(市、区),其中:四川省(29个):理县、江油市、广元市利州区、广元市朝天区、广元市旺苍县、梓潼县、绵阳市游仙区、德阳市旌阳区、小金县、绵阳市涪城区、罗江县、黑水县、崇州市、广元市剑阁县、三台县、阆中市、盐亭县、松潘县、苍溪县、芦山县、中江县、广元市元坝区、大邑县、宝兴县、南江县、广汉市、汉源县、石棉县、九寨沟县。

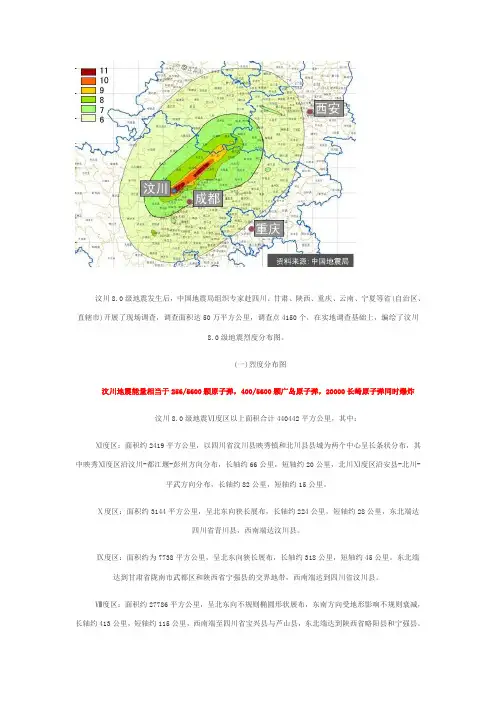

汶川8.0级地震发生后,中国地震局组织专家赴四川、甘肃、陕西、重庆、云南、宁夏等省(自治区、直辖市)开展了现场调查,调查面积达50万平方公里,调查点4150个,在实地调查基础上,编绘了汶川8.0级地震烈度分布图。

(一)烈度分布图汶川地震能量相当于256/5600颗原子弹,400/5600颗广岛原子弹,20000长崎原子弹同时爆炸汶川8.0级地震Ⅵ度区以上面积合计440442平方公里,其中:Ⅺ度区:面积约2419平方公里,以四川省汶川县映秀镇和北川县县城为两个中心呈长条状分布,其中映秀Ⅺ度区沿汶川-都江堰-彭州方向分布,长轴约66公里,短轴约20公里,北川Ⅺ度区沿安县-北川-平武方向分布,长轴约82公里,短轴约15公里。

Ⅹ度区:面积约3144平方公里,呈北东向狭长展布,长轴约224公里,短轴约28公里,东北端达四川省青川县,西南端达汶川县。

Ⅸ度区:面积约为7738平方公里,呈北东向狭长展布,长轴约318公里,短轴约45公里。

东北端达到甘肃省陇南市武都区和陕西省宁强县的交界地带,西南端达到四川省汶川县。

Ⅷ度区:面积约27786平方公里,呈北东向不规则椭圆形状展布,东南方向受地形影响不规则衰减,长轴约413公里,短轴约115公里,西南端至四川省宝兴县与芦山县,东北端达到陕西省略阳县和宁强县。

Ⅶ度区:面积约84449平方公里,呈北东向不规则椭圆形状展布,东南向受地形影响有不规则衰减,西南端较东北端紧窄,长轴约566公里,短轴约267公里,西南端至四川省天全县,东北端达到甘肃省两当县和陕西省凤县,最东部为陕西省南郑县,最西为四川省小金县,最北为甘当省天水市麦积区,最南端为四川省雅安市雨城区。

Ⅵ度区:面积约314906平方公里,呈北东向不均匀椭圆形展布,长轴约936公里,短轴约596公里,西南端为四川省九龙县、冕宁县和喜得县,东北端为甘肃省镇原县与庆阳市,最东部为陕西省镇安县、最西边为四川省道孚县、最北部达到宁夏回族自治区固原县,最南为四川省雷波县。

5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。

我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。

”6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。

”7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。

8.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。

9.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。

1.“噢,居然有土龙肉,给我一块!”关于地震波 摘要:地震波是指从震源产生向四外辐射的弹性波。

地球内部存在着地震波速度突变的基干界面、莫霍面和古登堡面,将地球内部分为地壳、地幔和地核三个圈层。

关键词:地震波 辐射 地球内部一:背景① 2008年5月12日14时28分04秒,四川汶川、北川,8级强震猝然袭来,大地颤抖,山河移位,满目疮痍,生离死别……西南处,国有殇。

这是新中国成立以来破坏性最强、波及范围最大的一次地震。

此次地震重创约50万平方公里的中国大地!为表达全国各族人民对四川汶川大地震遇难同胞的深切哀悼,国务院决定,2008年5月19日至21日为全国哀悼日。

自2009年起,每年5月12日为全国防灾减灾日。

② 1976年7月28日北京时间03时42分53.8秒,在中国河北省唐山、丰南一带(东经118.2°,北纬39.6°)发生了强度里氏7.8级(矩震级7.5级),震中烈度Ⅺ度,震源深度23千米的地震。

地震持续约12秒。

有感范围广达14个省、市、自治区,其中北京市和天津市受到严重波及。

强震产生的能量相当于400颗广岛原子弹爆炸。

整个唐山市顷刻间夷为平地,全市交通、通讯、供水、供电中断。

唐山地震没有小规模前震,而且发生于凌晨人们熟睡之时,使得绝大部分人毫无防备,造成24.2万人死亡,重伤16.4万人,名列20世纪世界地震史死亡人数第一。

汶川地震是中国自我国建国以来来最为强烈的一次地震,直接严重受灾地区达10万平方公里地震成因由于印度板块向亚洲板块俯冲,造成青藏高原快速隆升。

高原物质向东缓慢流动,在高原东缘沿龙门山构造带向东挤压,遇到四川盆地之下刚性地块的顽强阻挡,造成构造应力能量的长期积累,最终在龙门山北川——映秀地区突然释放。

地震类型汶川大地震为逆冲、右旋、挤压型断层地震。

发震构造是龙门山构造带中央断裂带,在挤压应力作用下,由南西向北东逆冲运动;这次地震属于单向破裂地震,由南西向北东迁移,致使余震向北东方向扩张;挤压型逆冲断层地震在主震之后,应力传播和释放过程比较缓慢,因此导致余震强度较大,持续时间较长。

震源深度汶川大地震是浅源地震。

汶川地震不属于深板块边界的效应,发生在地壳脆——韧性转换带,震源深度为10千米~20千米,因此破坏性巨大。

影响范围包括震中50km范围内的县城和200km范围内的大中城市。

北京、上海、天津、宁夏、甘肃、青海、陕西、山西、山东、河北、河南、安徽、湖北、湖南、重庆、贵州、云南、内蒙古、广西、西藏、江苏、浙江、辽宁、福建、台湾等地等全国多个省市有明显震感。

中国除黑龙江、吉林、新疆外均有不同程度的震感。

其中以陕甘川三省震情最为严重。

甚至泰国首都曼谷,越南首都河内,菲律宾、日本等地均有震感。

紧急通知发布的根据及考虑四川省地震局预报研究所所长、研究员程万正介绍,省地震局于5月19日发布的紧急通知是根据中国地震局《关于汶川8.0级地震近期余震趋势意见的报告》作出的。

“5.12”汶川8.0级地震发生后,中国地震局组织地震系统一批专家对地震灾区的地震活动进行24小时跟踪监测,分析判断未来余震区地震活动水平6-7级。

汶川8.0级地震序列频度高,持续时间较长,起伏有时剧烈。

专家们分析判断这两天为发生强余震的优势时段。

实际昨天下午这项紧急通知发布后,5月20日1时52分在平武县已发生5.0级地震。

强余震的发生威胁着灾区的居民和十多万抗震救灾大军的安全,出于安全考虑,提醒广大军民做好防护。

四川汶川特大地震的特征与成因强震能量传遍整个地球形成长达300公里的余震带中国地震台网测定“5·12”汶川大地震的震级为8级,震源深度约为14公里,地震主要能量的释放是在一分多钟内完成的。

这次地震释放出巨大的能量以地震弹性波的形式传遍中国大陆乃至整个地球,地震波引起强烈地面震动造成大量房屋倒塌和近7万人的死亡。

地震还引发数以万计的山崩、滑坡、塌方、泥石流等严重地质灾害,毁坏了交通、通信等生命线系统,还形成众多的堰塞湖,对下游人民群众带来极大威胁。

这次地震是新中国成立以来发生的破坏性最为严重的地震。

地震形成长300公里、深30公里的大断裂最大垂直和水平错距分别达5米和4.8米地震发生后,中国地震局迅速组织了500多人的队伍对地震灾害损失进行评估和地震地质进行考察。

考察结果显示,这次地震是龙门山断裂带内映秀—北川断裂活动的结果。

在地震发生的短短一分多钟时间内,地壳深部的岩石中形成了一条长约300公里、深达30公里的大断裂,其中的200余公里出露地表,形成沿映秀—北川断裂分布的地表破裂带。

该带从映秀镇以南开始向东北方向延伸,经北川县,过平通镇和南坝镇,终止在青川县的石坎乡附近。

另外,龙门山与成都平原交界的都江堰—江油断裂也发生了60多公里的破裂。

地震地表破裂带延伸方向是从西南到东北,断裂面向西北方向倾斜,相对于四川盆地,龙门山沿这条地表破裂带既有向上的运动,又有向东北方向的运动,其最大垂直错距和水平错距分别达到5米和4.8米,沿整个破裂带的平均错距可达2米左右。

在地表破裂带经过之处,所有的山脊水系和人类建筑均被错断毁坏,并形成大量的滑坡、山崩、泥石流等地质灾害,与之相对应的地表均是震灾最严重的地方。

由于地震的能量主要沿断裂释放,造成地震破坏在垂直于断裂的方向上衰减很快,所以这次地震对成都平原没有造成太大的破坏。

因破裂起始点在汶川地震因此命名为“汶川大地震”这次地震的破裂起始点在地面的投影对应着汶川县,所以被称为“5·12”汶川大地震。

浅谈汶川地震1引言2008年5月12日14:28分四川省汶川县发生8.0级大地震,震源深度约为14km,大地震在90s时间内完成了主要能量的释放,相当于400多颗原子弹同时爆炸所释放的能量,造成人员伤亡超过10万,近1。

9万人失踪,此次地震危害之大,历史罕见。

地震主灾区位于四川西部山区,山高谷深,地质构造复杂,断裂发育,属于滑坡和泥石流多发区。

此次地震不仅直接引发了大量崩塌、滑坡、泥石流等次生灾害,还进一步引发了堰塞湖和泥石流等链式灾害。

汶川大地震是一场巨大的人间惨剧由其诱发的各种灾害给人民群众的生命财产带来巨大损失,影响范围巨大。

此次地震,严重受灾区主要包括汶川、北川、青川、安县等市县。

从灾害面积来看,汶川县受灾面积最大为131.55km2,其次为北川县,为45。

57km2,其余地区均介于6-17km2。

2汶川地震发生的地质构造背景地形地貌:受灾区主要包括龙门山区和成都平原两个地貌单元,地形上处于我国第一梯级青藏高原向第二梯级四川盆地过渡地段,地形变化剧烈。

以龙门山大断裂为界,西部山高谷深,犹如屏障拔地而起,东部则为平坦的成都平原。

地貌反差极其强烈。

整个地形西南部高,东北部低。

其西南段南部山顶海拔高度为2500-3500m,最高为4000m左右;东北段海拔高度1500-2500m左右,最高3000m,成都平原则在800m以下。

地层岩性:受灾区自元古界至第四系均有发育,区内上三叠统广泛出露。

龙门山断裂带前缘发育的中三叠世—侏罗纪地层最全。

三叠纪以后的主要沉积地层自下而上包括三叠系、侏罗系、白垩系、古近系、新近系和第四系。

地质构造:受灾区位于我国著名的活动断裂带—龙门山断裂带上,活动构造发育,断裂总体走向NE40°左右。

本区著名的活动断裂有江油—都江堰断裂,北川—映秀断裂,雪山—青川断裂(见图1),由图可知所有的次生灾害整体分部成带性,与本区著名活动断裂分布几乎一致。

本区地震历史记载以来7级以上地震8次,最大的即为此次汶川地震。