绿色建筑给排水专业相关内容及设计要点总结-GBT50378-2019

- 格式:xlsx

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:12

国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019安全耐久章节学习笔记2019年6月27日,国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019(以下简称“标准”)全国宣贯会第一场北京站已经在万众期待中开始啦,PKPM作为会议的支持单位,以及标准配套的软件工具研发单位,也在会议现场认真学习并与专家交流。

在今后的5天时间里,小编将会在本公众号陆续报导本次会议的重点内容和相关咨询,让未能来参会的广大设计师们第一时间了解标准变化和专家观点,敬请期待哦!Chapter 1 “安全耐久”标准中“安全耐久”章节由深圳市建筑科学研究院股份有限公司叶青董事长现场解读。

2019版对绿色建筑的定义是:在全寿命期内,节约资源、保护环境、减少污染,为人们提供健康、适用、高效的使用空间,最大限度地实现人与自然和谐共生的高性能建筑。

与2014版国标定义相比,虽然依然强调节约资源,但更为强调人与自然的和谐共生,以及建筑的高性能性。

这里的高性能建筑不仅仅是指建筑能耗、风光声热等环境性能方面的表现,更是对建筑健康与安全性能的高要求,换句话说,高安全性、高质量,是绿色建筑的前提要求,这也是为什么在新国标中新增了全新的“安全耐久”章节。

(摘自《国家标准绿色建筑评价标准GB/T50378-2019宣贯培训安全耐久章节解读》-叶青)“安全耐久”章节条文总数17条,新增条文12条,占比70%。

新增条目中,控制项7条,评分项5条,现就会议上介绍的部分重点新增条文介绍如下:4.1.2(控制项)--建筑结构、围护结构安全耐久和防护:本条主要把握三点内容:1、主体结构、围护结构以及围护结构的防护等问题;2、容易忽视围护结构,如幕墙的链接和五金配件;3、建筑在运行过程中要进行检查、维护和管理。

(摘自《国家标准绿色建筑评价标准GB/T50378-2019宣贯培训安全耐久章节解读》-叶青)比如在抗风压设计中,可以通过精细的性能化分析找出高峰雅趣和风压敏感区,通过设计提高周边人员的安全性;4.1.3(控制项)--外部设施安全与耐久:本条主要要求外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外窗花池等外部设施应与建筑主体结构集成设计,设计过程中预留检修通道、吊篮固定端、设检修预埋件和空间,并且要设留空调外机安装位置、预留操作空间;4.1.4(控制项)--内部非结构构件、设备及附属设施安全:主要是要求室内超过一定高度的家具、设备设施要能与主体结构一体化设计、牢固链接(评价时要有构件连接能力的检测报告),常用的螺栓、铁丝链接将不能达到新标准的要求;4.1.5(控制项)--外门窗气密、水密、抗风压性能:本条重点关注门窗的气密性、抗风压性能、水密性能,同时,考虑到近期多期门窗坠落造成的伤亡事件,新标准中特别提出了对门窗安装的牢固和严密性的要求,在评价的时候需要提供检测报告以及门窗的维修与管理记录;4.1.7(控制项)--通行空间满足疏散,救护要求,保持通畅:本条重点在于合理设置安全疏散和避难措施,走廊、疏散通道满足国家防火规范的相关规定,更为重要的是要保证疏塞空间的畅通,通行空间不应有阳台花池、机电箱等凸向走廊。

绿色建筑评价标准GB/T 50378-2019健康舒适作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50278-2019五大章节之一,”健康舒适” 通过”室内空气品质、水质、声环境与光环境、室内热湿环境”四个方面,对人体健康及舒适程度进行衡量,旨在创建一个健康宜居的室内环境,增进建筑使用者对于绿色建筑的体验感和获得感。

其中”水质”部分由中国建筑科学研究院有限公司建筑设计院副院长/教授级高工曾捷院长讲解,其余部分由清华大学建筑学院教授林波荣教授讲解。

本章节共包含20条条款,其中控制项9条,评分项11条,评分项总分值100分,所有条文均适用预评价阶段和评价阶段。

新增条文6款;其余条文均从2014版沿用、发展而来。

“水质”部分共包含4条条文,其中控制项1条,评分项3条,均为新增条文。

5.1.3(控制项)给水排水系统的设置应符合国家现行有关标准的要求,并制定相应消毒计划、永久性标识等措施。

该条文对水质、储水设施、水封装置、设置标识等方面进行了最基本的控制。

5.2.3(评分项)水质满足国家现行有关标准的要求。

要求了直饮水、集中生活热水系统供水、游泳池循环水处理系统、采暖空调循环水系统等的水质,还要求景观水体的水源不得来自市政自来水和地下井水,可采用中水、雨水等非传统水源或地表水。

5.2.4(评分项)生活饮用水水池、水箱等储水设施满足卫生要求。

考虑到目前各类民用建筑主要采用的生活饮用水供水方式为二次供水,储水设施是建筑生活饮用水二次供水设施水质安全保障的关键环节。

要求建筑二次供水设施的卫求和水质检测方法满足现行标准相关规定;使用满足相关要求的成品水箱,避免现场加工过程中的污染问题。

采用储水设施分格、检查口(人孔)加锁、溢流管及通气管口防止生物进入等措施,避免储水变质。

5.2.5(评分项)所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。

现代化的建筑给水排水管线繁多,如果没有清晰的标识,难免在施工或日常维护、维修时发生误接的情况,造成误饮误用,给用户带来健康隐患。

New Green Building Evaluation ⑯建新标GB/T50378—2019《绿色建筑评价标准》部分技术 实施策略探讨Technologies Implementation Strategy under GB/T 50378—2019<Green Building Evaluation Standard>余远贵(广西壮族自治区建筑科学研究设计院,广西南宁530005)摘要:为更好地实施GB/T50378—2019《绿色建筑评价标准》,对部分条文的具体评价方式及实施策略进行了探讨分析。

基于绿色建筑评价 对象、建筑构件隔声性能、地下空间自然采光、健身场地和空间的设置、人均住宅用地指标、空调系统、围护结构的热工性能等方面内容,提出相应的建议。

以期为绿色建筑设计和评价提供参考和指导。

关键词:绿色建筑;评价标准;技术策略;标准评价体系;建筑设计中图分类号:TU203 文献标识码:A文章编号:2096-3815 (2020) 05-017-03为进一步适应新时代绿色建筑实践及评价工作的需要,根据绿色建筑评价在十余年应用实践中出现的问题及下一 步发展要求,2018年,住建部组织有关单位对2014版的国家标准《绿色建筑评价标准》进行了再次修编。

目前GB/ T50378—2019《绿色建筑评价标准》已经正式发布,并于2019年8月1日起实施。

但是,通过项目的实际运用,发 现部分技术措施的具体评价方式和实施策略存在一定的不全 面性。

基于GB/T50378—2019评价体系,对部分条文的评 价方式进行梳理和分析。

依据多年的绿色建筑设计及咨询工 作经验,对条文的具体评价方式及实施策略进行探讨,以期 为绿色建筑设计和评价提供参考或指导。

1评价对象的规定GB/T50378—2019第3.1.1条规定“绿色建筑评价应 以单栋建筑或建筑群为评价对象”,条文说明中阐述“建筑 群是指位置毗邻、功能相同、杈属相同、技术体系相同(相 近)的两个及以上单体建筑组成的群体”。

绿色建筑评价技术细则(试行)前言为了更好地实行《绿色建筑评价标准》,引导绿色建筑健康发展,受建设部科技司委托,建设部科技发展促进中心和依柯尔绿色建筑研究中心组织编写了《绿色建筑评价技术细则》(以下简称《技术细则》)。

编写《技术细则》的目的是,为绿色建筑的规划、设计、建设和管理提供更加规范的具体指导,为绿色建筑评价标识提供更加明确的技术原则,为绿色建筑创新奖的评审提供更加详细的评判依据,从三个层面推进绿色建筑理论和实践的探索与创新。

《技术细则》的编写比较系统地总结了国内绿色建筑的实践,特别是自2019年3月“首届国际智能与绿色建筑技术研讨会”以来的实践,还借鉴了美国、日本、英国、德国等国家发展绿色建筑的成功经验。

其内容既有符合中国国情的一面,也有与国际绿色建筑发展趋势相适应的一面,具有比较强的适应性的同时又有比较好的先进性。

这是《技术细则》的特点。

参加《技术细则》编写的人员,有的参加过《绿色建筑评价标准》的编写,有的参加过绿色建筑建设活动,有的参加过系统的研究工作。

这样一个既有理论又有实践的专家学者群体,是编写《技术细则》十分宝贵的前提条件。

随着绿色建筑实践活动的拓展,这个群体正在发展,正在壮大,正是中国绿色建筑的基石。

建设部科技发展促进中心依柯尔绿色建筑研究中心二OO七年六月1 总则1.1 基本规定1.1.1为科学引导和规范管理绿色建筑评价、评奖与标识工作提供更明确的技术依据,更好地实行《绿色建筑评价标准》GB 50378-2019(以下简称《标准》),制定本细则。

1.1.2 本细则依照《标准》的内容和要求编制,适用于指导绿色建筑的评价标识、全国绿色建筑创新奖的评审和指导绿色建筑的规划设计、建造及运行管理。

1.1.3按照控制项、一般项和优选项的评价内容判定得分情况和达标情况。

根据达标情况评定星级,进行绿色建筑评价;根据得分情况,区分同一星级绿色建筑的相对水平,用于全国绿色建筑创新奖和工程项目评审。

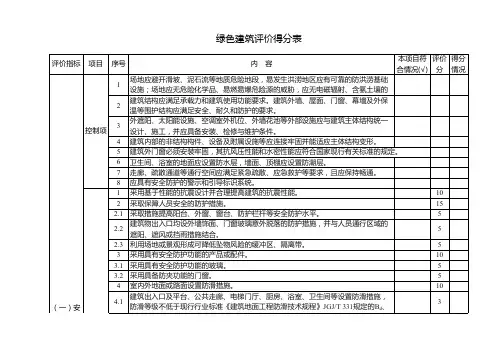

绿色建筑评价得分表w康舒适8.2.2地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与地下室首层面积的比例达到10%以上,得3分;38.2.3室内主要功能空间至少60%面积比例区域的采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d,得3分。

38.3主要功能房间有眩光控制措施。

3 9具有良好的室内热湿环境。

89.1采用自然通风或复合通风的建筑,建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例,达到30%,得2分;每再增加10%,再得1分,最高得8分。

89.2采用人工冷热源的建筑,主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价Ⅱ级的面积比例,达到60%,得5分;每再增加10%,再得1分,最高得8分。

810优化建筑空间和平面布局,改善自然通风效果。

810.1住宅建筑:通风开口面积与房间地板面积的比例在夏热冬暖地区达到12%,在夏热冬冷地区达到8%,在其他地区达到5%,得5分;每再增加2%,再得1分,最高得8810.2公共建筑:过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例达到70%,得5分;每再增加10%,再得1分,最高得8分。

811设置可调节遮阳设施,改善室内热舒适,评价总分值为9分,根据可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分的比例按下表的规则评分。

91建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。

2场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。

3停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件,并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。

4自行车停车场所应位置合理、方便出入。

5建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。

6建筑应设置信息网络系统。

1场地与公共交通站点联系便捷,并按下列规则分别评分并累计:81.1场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过500m,或到达轨道交通站的步行距离不大于800m,得2分;场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过300m,或到达轨道交通站的步行距离不大于500m,得4分;41.2场地出入口步行距离800m范围内设有不少于2条线路的公共交通站点,得4分。

GBT50378-2019绿色建筑评价标准EvaIuation standard for green building前言本标准是根据建设部建标标函E2019]63号(关于请组织开展《绿色建筑评价标准》编制工作的函)的要求,由中国建筑科学研究院、上海市建筑科学研究院会同有关单位编制而成。

本标准是为贯彻落实完善资源节约标准的要求,总结近年来我国绿色建筑方面的实践经验和研究成果,借鉴国际先进经验制定的第一部多目标、多层次的绿色建筑综合评价标准。

在编制过程中,广泛地征求了有关方面的意见,对主要问题进行了专题论证,对具体内容进行了反复讨论、协调和修改,并经审查定稿。

本标准的主要内容是:总则、术语、基本规定、住宅建筑、公共建筑。

本标准由建设部负责管理,由中国建筑科学研究院(地址:北京市北三环东路30号;邮政编码:100013)负责具体技术内容的解释。

请各单位在执行过程中,总结实践经验,提出意见和建议。

本标准主编单位:中国建筑科学研究院上海市建筑科学研究院本标准参编单位:中国城市规划设计研究院清华大学中国建筑工程总公司中国建筑材料科学研究院国家给水排水工程技术中心深圳市建筑科学研究院城市建设研究院本标准主要起草人:王有为韩继红曾捷杨建荣方天培汪维王静霞秦佑国毛志兵马眷荣陈立叶青徐文龙林海燕郎四维程志军安宇张蓓红范宏武王玮华林波荣赵平于震平郭兴芳涂英时刘景立目次1总则 (1)2术语 (2)3基本规定 (3)3.1基本要求 (3)3.2评价与等级划分 (3)4住宅建筑 (5)4.1节地与室外环境 (5)4.2节能与能源利用 (6)4.3节水与水资源利用 (7)4.4节材与材料资源利用 (8)4.5室内环境质量 (9)4.6运营管理 (11)5公共建筑 (12)5.1节地与室外环境 (12)5.2节能与能源利用 (13)5.3节水与水资源利用 (14)5.4节材与材料资源利用 (15)5.5室内环境质量 (16)5.6运营管理 (17)1总则1.0.1为贯彻执行节约资源和保护环境的国家技术经济政策,推进可持续发展,规范绿色建筑的评价,制定本标准。

国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019生活便利章节学习笔记2019年6月27日,国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019(以下简称“标准”)全国宣贯会第一场北京站已经在万众期待中开始啦,PKPM作为会议的支持单位,以及标准配套的软件工具研发单位,也在会议现场认真学习并与专家交流。

此次小编带来了标准中关于“生活便利”章节的相关内容分享,请大家拿起笔开始记重点啦!“生活便利”章节标准中的“生活便利”章节由中国城市规划设计研究院科技促进处鹿勤副处长、原住房和城乡建设部科技发展促进中心绿色建筑发展处宋凌处长共同进行条文解读。

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019中的“生活便利”章节条文共19条,其中控制项6条,评分项13条;新增条文5条,占比26.3%,其余条文在2014标准中第4章(节地与室外环境)、第5章(节能与能源利用)、第6章(节水与水资源利用)、第8章(室内环境质量)、第10章(运营管理)相应条文的基础上发展而来,总分值100分。

“生活便利”章节从出行与无障碍、服务设施、智慧运行、物业管理(预评价阶段不得分)四方面进行了要求,会议上鹿勤副处长针对前两个内容进行讲解,重点部分介绍如下:(摘自《国家标准绿色建筑评价标准GB/T50378-2019宣贯培训》生活便利章节讲义-鹿勤)6.1.1(控制项)--连贯的无障碍步行系统:原得分项变控制项,本条主要要求在满足《无障碍设计规范》GB50763的基本要求上,在室外场地设计中对场地无障碍路线系统进行合理规划,场地内各主要游憩场所、建筑出入口、服务设施及城市道路之间要形成连贯的无障碍步行路线。

6.1.2(控制项)--绿色出行:原得分项变控制项,本条主要从交通体系规划及居住区规划两方面综合考虑,强调以人步行到达公共(轨道)交通站点不超过500m,即步行时间不超过10min,另外针对无法提供公共交通服务的项目,应配备专用接驳车联系公共交通站点,并制定专用接驳车服务实施方案并向社会公示;6.1.3(控制项)--电动汽车充电设施及停车位、无障碍汽车停车位:新增条文,主要是要求在项目停车场设计阶段,对电动汽车停车及充电进行考虑深化,电动汽车停车位数量至少应达到当地相关规定要求;(摘自《国家标准绿色建筑评价标准GB/T50378-2019宣贯培训》生活便利章节讲义-鹿勤)6.2.1(评分项)--场地与公共交通站点联系便捷:《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018中强制要求了公交、轨道交通站点的服务半径(500m和800m),新国标中将居住区扩大到整个民用建筑,作为得分点;6.2.4(评分项)--开敞空间步行可达:新增条文,强化绿地服务群众日常活动的功能,使市民在居家和工作附近能够见到绿地、亲近绿地;主要要求在项目设计时对场地出入口、周边公共设施布局/规划、步行路线进行综合考虑,使人们从场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园和广场的步行距离不大于300m,到达中型多功能运动场地不大于500m。

UDC中华人民共和国国家标准PGB50378-2019 绿色建筑评价标准Evaluation standard for green building 2006-03-07 发布 2006-06-01 实施中 华 人 民 共 和 国 建 设 部中华人民共和国国家质量监督检验疫总局 建设部关于发布国家标准《绿色建筑评价标准》的公告现批准《绿色建筑评价标准》为国家标准,编号为GB/T50378-2019,自2006年6月1日起施行。

本规范由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社发行。

中华人民共和国建设部2006年3月7日《绿色建筑评价标准》编制说明一、编制背景在建筑的建造和使用过程中,需要消耗大量的自然资源,同时增加环境负荷。

据统计,人类从自然界所获得的50%以上的物质原料用来建造各类建筑及其附属设备。

这些建筑在建造和使用过程中又消耗了全球能量的50%左右;与建筑有关的空气污染、光污染、电磁污染等占环境总体污染的34%;建筑垃圾占人类活动产生垃圾总量的40%。

绿色建筑是指在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。

绿色建筑是将可持续发展理念引入建筑领域的结果,将成为未来建筑的主导趋势。

目前,世界各国普遍重视绿色建筑的研究,许多国家和组织联合发布都在绿色建筑方面制定了相关政策和评价体系,有的已着手研究编制可持续建筑标准。

由于世界各国经济发展水平、地理位置和人均资源等条件不同,对绿色建筑的研究与理解也存在差异。

我国政府从基本国情出发,从人与自然和谐发展,节约能源,有效利用资源和保护环境的角度,提出发展“节能省地型住宅和公共建筑”,主要内容是节能、节地、节水、节材与环境保护,注重以人为本,强调可持续发展。

从这个意义上讲,节能省地型住宅和公共建筑与绿色建筑、可持续建筑提法不同,内涵相通,具有某种一致性,是具有中国特色的绿色建筑和可持续建筑理念。

GBT50378-2006绿色建筑评价标准EvaIuation standard for green building前言本标准是根据建设部建标标函E2005]63号(关于请组织开展《绿色建筑评价标准》编制工作的函)的要求,由中国建筑科学研究院、上海市建筑科学研究院会同有关单位编制而成。

本标准是为贯彻落实完善资源节约标准的要求,总结近年来我国绿色建筑方面的实践经验和研究成果,借鉴国际先进经验制定的第一部多目标、多层次的绿色建筑综合评价标准。

在编制过程中,广泛地征求了有关方面的意见,对主要问题进行了专题论证,对具体内容进行了反复讨论、协调和修改,并经审查定稿。

本标准的主要内容是:总则、术语、基本规定、住宅建筑、公共建筑。

本标准由建设部负责管理,由中国建筑科学研究院(地址:北京市北三环东路30号;邮政编码:100013)负责具体技术内容的解释。

请各单位在执行过程中,总结实践经验,提出意见和建议。

本标准主编单位:中国建筑科学研究院上海市建筑科学研究院本标准参编单位:中国城市规划设计研究院清华大学中国建筑工程总公司中国建筑材料科学研究院国家给水排水工程技术中心深圳市建筑科学研究院城市建设研究院本标准主要起草人:王有为韩继红曾捷杨建荣方天培汪维王静霞秦佑国毛志兵马眷荣陈立叶青徐文龙林海燕郎四维程志军安宇张蓓红范宏武王玮华林波荣赵平于震平郭兴芳涂英时刘景立目次1总则 (1)2术语 (2)3基本规定 (3)3.1基本要求 (3)3.2评价与等级划分 (3)4住宅建筑 (5)4.1节地与室外环境 (5)4.2节能与能源利用 (6)4.3节水与水资源利用 (7)4.4节材与材料资源利用 (8)4.5室内环境质量 (9)4.6运营管理 (11)5公共建筑 (12)5.1节地与室外环境 (12)5.2节能与能源利用 (13)5.3节水与水资源利用 (14)5.4节材与材料资源利用 (15)5.5室内环境质量 (16)5.6运营管理 (17)1总则1.0.1为贯彻执行节约资源和保护环境的国家技术经济政策,推进可持续发展,规范绿色建筑的评价,制定本标准。

绿色建筑评价标准GB/T 50378-2019健康舒适作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50278-2019五大章节之一,”健康舒适” 通过”室内空气品质、水质、声环境与光环境、室内热湿环境”四个方面,对人体健康及舒适程度进行衡量,旨在创建一个健康宜居的室内环境,增进建筑使用者对于绿色建筑的体验感和获得感。

其中”水质”部分由中国建筑科学研究院有限公司建筑设计院副院长/教授级高工曾捷院长讲解,其余部分由清华大学建筑学院教授林波荣教授讲解。

本章节共包含20条条款,其中控制项9条,评分项11条,评分项总分值100分,所有条文均适用预评价阶段和评价阶段。

新增条文6款;其余条文均从2014版沿用、发展而来。

“水质”部分共包含4条条文,其中控制项1条,评分项3条,均为新增条文。

5.1.3(控制项)给水排水系统的设置应符合国家现行有关标准的要求,并制定相应消毒计划、永久性标识等措施。

该条文对水质、储水设施、水封装置、设置标识等方面进行了最基本的控制。

5.2.3(评分项)水质满足国家现行有关标准的要求。

要求了直饮水、集中生活热水系统供水、游泳池循环水处理系统、采暖空调循环水系统等的水质,还要求景观水体的水源不得来自市政自来水和地下井水,可采用中水、雨水等非传统水源或地表水。

5.2.4(评分项)生活饮用水水池、水箱等储水设施满足卫生要求。

考虑到目前各类民用建筑主要采用的生活饮用水供水方式为二次供水,储水设施是建筑生活饮用水二次供水设施水质安全保障的关键环节。

要求建筑二次供水设施的卫求和水质检测方法满足现行标准相关规定;使用满足相关要求的成品水箱,避免现场加工过程中的污染问题。

采用储水设施分格、检查口(人孔)加锁、溢流管及通气管口防止生物进入等措施,避免储水变质。

5.2.5(评分项)所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。

现代化的建筑给水排水管线繁多,如果没有清晰的标识,难免在施工或日常维护、维修时发生误接的情况,造成误饮误用,给用户带来健康隐患。

绿色建筑评价标准GB/T50378-2019目录1、总则 (1)2、术语 (2)3、基本规定 (3)3.1一般规定 (3)3.2评价与等级划分 (3)4、安全耐久 (6)4.1控制项 (6)4.2评分项 (6)Ⅰ安全 (6)Ⅱ耐久 (7)5、健康舒适 (9)5.1控制项 (9)5.2评分项 (10)Ⅰ室内空气品质 (10)Ⅱ水质 (11)Ⅲ声环境与光环境 (11)Ⅳ室内热湿环境 (12)6、生活便利 (14)6.1控制项 (14)6.2评分项 (14)Ⅰ出行与无障碍 (14)Ⅱ服务设施 (15)Ⅲ智慧运行 (16)Ⅳ物业管理 (17)7、资源节约 (19)7.1控制项 (19)7.2评分项 (20)Ⅰ节地与土地利用 (20)Ⅱ节能与能源利用 (22)Ⅲ节水与水资源利用 (24)Ⅳ节材与绿色建材 (26)8、环境宜居 (28)8.1控制项 (28)8.2评分项 (28)Ⅰ场地生态与景观 (28)Ⅱ室外物理环境 (30)9、提高与创新 (30)9.1控制项 (30)9.2加分项 (31)1总则1.0.1为贯彻落实绿色发展理念,推进绿色建筑高质量发展,节约资源,保护环境,满足人民日益增长的美好生活需要,制定本标准。

1.0.2本标准适用于民用建筑绿色性能的评价。

1.0.3绿色建筑评价应遵循因地制宜的原则,结合建筑所在地域的气候、环境、资源、经济和文化等特点,对建筑全寿命期内的安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居等性能进行综合评价。

1.0.4绿色建筑应结合地形地貌进行场地设计与建筑布局,且建筑布局应与场地的气候条件和地理环境相适应,并应对场地的风环境、光环境、热环境、声环境等加以组织和利用。

1.0.5绿色建筑的评价除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语2.0.1绿色建筑green building在全寿命期内,节约资源、保护环境、减少污染,为人们提供健康、适用、高效的使用空间,最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑。

绿色建筑评价得分表w康舒适8.2.2地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与地下室首层面积的比例达到10%以上,得3分;38.2.3室内主要功能空间至少60%面积比例区域的采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d,得3分。

38.3主要功能房间有眩光控制措施。

3 9具有良好的室内热湿环境。

89.1采用自然通风或复合通风的建筑,建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例,达到30%,得2分;每再增加10%,再得1分,最高得8分。

89.2采用人工冷热源的建筑,主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价Ⅱ级的面积比例,达到60%,得5分;每再增加10%,再得1分,最高得8分。

810优化建筑空间和平面布局,改善自然通风效果。

810.1住宅建筑:通风开口面积与房间地板面积的比例在夏热冬暖地区达到12%,在夏热冬冷地区达到8%,在其他地区达到5%,得5分;每再增加2%,再得1分,最高得8810.2公共建筑:过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例达到70%,得5分;每再增加10%,再得1分,最高得8分。

811设置可调节遮阳设施,改善室内热舒适,评价总分值为9分,根据可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分的比例按下表的规则评分。

91建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。

2场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。

3停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件,并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。

4自行车停车场所应位置合理、方便出入。

5建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。

6建筑应设置信息网络系统。

1场地与公共交通站点联系便捷,并按下列规则分别评分并累计:81.1场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过500m,或到达轨道交通站的步行距离不大于800m,得2分;场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过300m,或到达轨道交通站的步行距离不大于500m,得4分;41.2场地出入口步行距离800m范围内设有不少于2条线路的公共交通站点,得4分。