清热药

- 格式:docx

- 大小:20.98 KB

- 文档页数:1

简述清热药的分类及使用注意【实用版3篇】目录(篇1)一、清热药的定义与分类1.清热泻火药2.清热燥湿药3.清热凉血药4.清热解毒药5.清虚热药二、清热药的使用注意1.根据病情选择药物2.在医生指导下使用3.注意药物的副作用4.饮食调理与增强身体抗病能力正文(篇1)清热药是一种在日常生活中比较常见的药物,它具有药性寒凉,以清泻里热为主要作用的特点。

清热药主要适用于治疗表邪已解、内无积滞的里热证。

根据药物的功效和作用,清热药可分为以下五种类型:1.清热泻火药:这类药物主要功能是清气分热,常用于治疗高热烦渴等气分实热证。

2.清热燥湿药:这类药物主要功能是清热燥湿,常用于治疗泻痢、黄疸等湿热病证。

3.清热凉血药:这类药物主要功能是清解营分、血分热邪,常用于治疗吐衄发斑等血分实热证。

4.清热解毒药:这类药物主要功能是清解热毒,常用于治疗痈肿疮疡等热毒炽盛的病症。

5.清虚热药:这类药物主要功能是退虚热,兼能燥湿、利湿、滋阴、发表等。

在使用清热药时,需要注意以下几点:1.根据病情选择药物:患者应根据自身病情和病症,选择合适的清热药。

例如,气分实热证患者可选用清热泻火药,湿热病证患者可选用清热燥湿药等。

2.在医生指导下使用:患者应在医生的指导下使用清热药,不要自己盲目用药。

医生会根据患者的具体病情,选择合适的药物和用量。

3.注意药物的副作用:清热药大多药性寒凉,长期服用或过量使用可能导致胃肠道不适、腹泻等副作用。

因此,在使用清热药时,要注意药物的副作用,并遵医嘱合理用药。

4.饮食调理与增强身体抗病能力:在使用清热药治疗的同时,患者应加强饮食调理,多吃新鲜蔬果,保持良好的生活作息,增强身体抗病能力。

目录(篇2)一、清热药的定义与分类1.清热泻火药2.清热燥湿药3.清热凉血药4.清热解毒药5.清虚热药二、清热药的使用注意1.药物性质与适用病症2.选择合适的清热药3.服药期间的饮食与生活方式正文(篇2)清热药是一种在我国传统医学中常见的药物类型,主要用于治疗里热证。

中药学清热药性能特点功效分类概述凡以清解里热(清泄里热)为主要功效,常用以治疗里热证的药物,称为清热药。

其性属寒凉,具有清热泻火、燥湿、解毒、凉血、清虚热等功效,主要用于热病高热、热痢、痈肿疮毒以及阴虚内热等所呈现出的各种里热证候。

一、性能特点:清热药药性寒凉,以苦味为主,沉降入里,通过清热泻火、清热燥湿、清热解毒、清热凉血及清虚热等不同作用,使里热得以清解。

即《内经》“热者寒之”,《神农本草经》“疗热以寒药”的用药原则。

二、功效及分类根据清热药的药性、功效及其主治证的差异,清热药可分为清热泻火药、清热燥湿药、清热解毒药、清热凉血药、清虚热药五类。

清热泻火药:主治气分实热证。

能清气分热,对气分实热证,有泄火泄热的作用。

清热燥湿药:主治湿热证。

偏于苦燥,有清热燥湿的作用,可用于湿热病证。

清热凉血药:主治血分实热证。

主要入血分,能清血分热,对血分实热有凉血清热作用。

清热解毒药:主治热毒疮疡等证。

有清热解毒的作用,常用于瘟疫、毒痢及痈肿、疮毒等热毒病证。

清虚热药:主治阴虚发热。

能清虚热,退骨蒸,常用于午后潮热、低热不退等证。

(一)清热泻火药(热:外感六淫邪气之一;火:脏腑之火)清热泻火药性味多苦寒或甘寒,具有清热泻火作用,以清泄气分邪热为主要作用,主治温热病邪入气分,适用于急性热病具有高热、口渴、汗出、烦躁、甚则神昏谵语,发狂、小便短赤、舌苔黄燥、脉洪大等证候的气分实热证。

部分清热泻火药能清脏腑火热,故也可用治肺热、胃热、心火、肝火等脏腑火热证。

热与火均为六淫之一,以发热心烦、汗出、口渴,甚至神昏谵语、发狂等热盛的证候为特征。

热为火之渐,火为热之极,两者只是程度上的不同。

凡能清热的药物,大抵皆能泻火。

使用清热泻火药时,若里热炽盛而正气已虚,则宜选配补虚药,以扶正祛邪。

其次,应根据各药作用部位的不同(如清肺热、心热),有针对性地选择使用。

【清热泻火药包括】石膏、寒水石、知母、芦根、天花粉、竹叶、淡竹叶、鸭跖(zhi)草、栀子、夏枯草、决明子、密蒙花、青葙子。

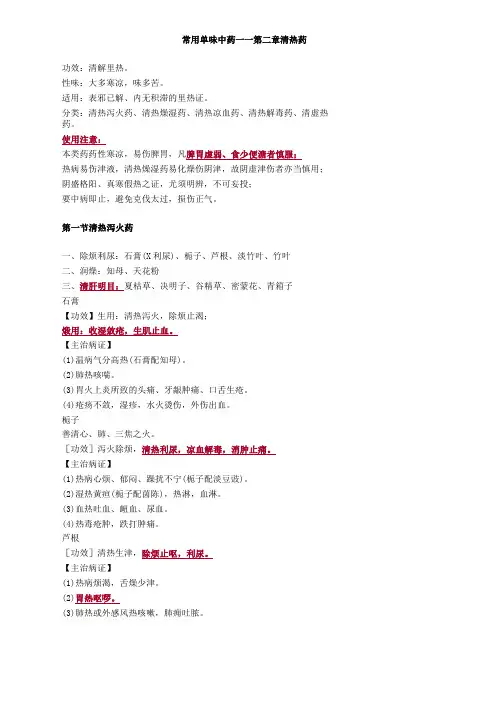

常用单味中药一一第二章清热药功效:清解里热。

性味:大多寒凉,味多苦。

适用:表邪已解、内无积滞的里热证。

分类:清热泻火药、清热燥湿药、清热凉血药、清热解毒药、清虚热药。

使用注意:本类药药性寒凉,易伤脾胃,凡脾胃虚弱、食少便溏者慎服;热病易伤津液,清热燥湿药易化燥伤阴津,故阴虚津伤者亦当慎用;阴盛格阳、真寒假热之证,尤须明辨,不可妄投;要中病即止,避免克伐太过,损伤正气。

第一节清热泻火药一、除烦利尿:石膏(X利尿)、栀子、芦根、淡竹叶、竹叶二、润燥:知母、天花粉三、清肝明目:夏枯草、决明子、谷精草、密蒙花、青箱子石膏【功效】生用:清热泻火,除烦止渴;煅用:收湿敛疮,生肌止血。

【主治病证】(1)温病气分高热(石膏配知母)。

(2)肺热咳喘。

(3)胃火上炎所致的头痛、牙龈肿痛、口舌生疮。

(4)疮疡不敛,湿疹,水火烫伤,外伤出血。

栀子善清心、肺、三焦之火。

[功效]泻火除烦,清热利尿,凉血解毒,消肿止痛。

【主治病证】(1)热病心烦、郁闷、躁扰不宁(栀子配淡豆豉)。

(2)湿热黄疸(栀子配茵陈),热淋,血淋。

(3)血热吐血、衄血、尿血。

(4)热毒疮肿,跌打肿痛。

芦根[功效]清热生津,除烦止呕,利尿。

【主治病证】(1)热病烦渴,舌燥少津。

(2)胃热呕啰。

(3)肺热或外感风热咳嗽,肺痈吐脓。

(4)小便短赤,热淋涩痛。

竹叶【功效】清热除烦,生津,利尿。

【主治病证】(1)热病烦渴,心火上炎之口舌生疮。

(2)热淋,小便不利。

(3)热入心包之神昏谵语。

淡竹叶【功效】清热除烦,利尿。

【主治病证】(1)热病烦渴。

(2)心火上炎并移热于小肠之口疮、尿赤(3)水肿,热淋,湿热黄疸。

知母善清上中下三焦之热而滋润。

【功效】清热泻火,滋阴润燥。

【主治病证】(1)热病壮热烦渴。

(2)肺热咳嗽,燥热咳嗽,阴虚劳嗽。

(3)阴虚火旺,潮热盗汗(知母配黄柏)。

(4)内热消渴,阴虚肠燥便秘。

天花粉[功效]清热生津,清肺润燥,消肿排脓【主治病证】(1)热病伤津口渴,内热消渴。

清热药是中药药物中的一类,主要具有清热解毒、凉血止血、清热泻火等药理作用。

在临床上,清热药常用于治疗发热、口舌生疮、便秘、皮肤病等症状。

这些药物的主要成分多为植物提取物或矿物物质,在合理使用的情况下能够对人体产生积极的治疗效果。

清热药的主要药理作用包括:1. 清热解毒:清热药物能够有效清除体内的热毒,具有明显的消炎作用。

对于病毒或细菌感染所引起的发热、咽喉肿痛、皮肤疮疡等症状有一定的疗效。

2. 凉血止血:清热药物中的一些成分对于出血症状有一定的止血作用,对于急性出血性疾病具有辅助治疗效果。

3. 清热泻火:清热药物中的一些成分能够降低体内的燥热症状,对于口舌生疮、便秘等症状有一定的缓解作用。

根据上述药理作用,清热药在临床上有着广泛的应用。

具体来说,它们主要用于以下疾病和症状的治疗:1. 发热:发热是很多疾病的常见症状,包括感冒、肺炎、中暑等。

清热药能够有效降低体温,缓解发热症状。

2. 口舌生疮:口腔溃疡、舌炎等症状常常伴有疼痛和不适,清热药能够缓解疼痛,促进溃疡愈合。

3. 便秘:便秘是消化系统常见的症状之一,清热药通过消除体内的燥热,有助于促进肠道蠕动,缓解便秘问题。

4. 皮肤病:像湿疹、痤疮等皮肤疾病常常伴有瘙痒、红肿等症状,清热药能够舒缓症状,有一定的治疗效果。

需要注意的是,清热药在使用过程中需要根据病情和个体差异合理选择药物种类和剂量,并且在医生的指导下使用。

特别是孕妇、哺乳期妇女、儿童等特殊人裙需要在医生的指导下使用清热药,避免出现不良反应或者药物相互作用。

清热药是中药药物中的重要类别,在临床应用中具有较为广泛的适用范围。

在医生的指导下合理使用清热药,能够为患者带来良好的治疗效果。

对于清热药的研究和开发还有待进一步加强,以提高其药效和安全性,更好地服务于临床治疗。

在我国传统医学中,清热药被广泛应用于治疗众多疾病。

清热药物多出自中药材,具有天然、温和、安全等特点,在一定程度上减少了药物不良反应对患者的伤害。

清热药清热药是以清解里热为主要作用的药物,主要用于热病高热、痢疾、痈肿疮毒、以及目赤肿痛、咽喉肿痛等呈现各种里热证候。

目录英文翻译基本介绍分类清热药应用注意事项英文翻译基本介绍分类清热药应用注意事项展开基本介绍[性能功效]清热药药性大多寒凉,少数平而偏凉,味多苦,或甘,或辛,或咸。

主能清热、泻火、凉血、解热毒、退虚热,兼能燥湿、利湿、滋阴、发表等等。

[适应范围]主要用于热病高热、痢疾、痈肿疮毒、以及目赤肿痛、咽喉肿痛等呈现各种里热证候、即是《内经》所说「热者寒之」的意义。

为了方便掌握本章各种清热药的特点,现根据各药的专长,再分为下列六小类:(一)清热泻火药:能清气分热,对气分实热症,有泻火泄热的作用。

(二)清肝明目药:能清肝火而明目,常用于肝火亢盛、目赤肿痛等症。

(三)清热凉血药:专入血分,能清血分热,对血分实热有凉血清热作用。

(四)清热解毒药:有清热解毒作用,常用于治疗各种热毒的病症。

(五)清热燥湿药:药性寒凉,偏于苦燥,有清热化湿的作用,可用于湿热病症。

(六)清虚热药:能清虚热、退骨蒸,常用于午后潮热,低热不退等症。

[其他事项]清热药性属寒凉,多服久服能损伤阳气,故对于阳气不足,或脾胃虚弱者须慎用,如遇真寒假热的证候,当忌用。

清热泻火药,能清解气分实热,清热作用较强,适用于高热烦渴、神昏、脉洪实有力、苔黄或燥等里热炽盛的症候。

对于体质虚弱的患者使用本类药物时,当考虑照顾正气,勿令伐太过,必要时可与扶正药物配伍应用。

分类主要药:石膏、知母、栀子、芦根、天花粉。

清肝明目药,有清肝火、退目翳的功效,适用于肝火亢盛、目赤肿痛、目生翳膜等症、其中有些药物尚可用于肝阳上扰的症候。

主要药:青箱子、决明子、谷精草、密蒙花、夜明砂。

清热凉血药,常用于血热妄行之吐血、衄血、血热发斑疹及温热病邪入营血、热甚心烦、舌绛神昏等症。

热邪入于营分、血分,往往伤阴耗液。

本节药物中,如鲜生地、玄参等兼有养阴滋液的作用,故在热病伤阴时,应用此类药物有标本兼顾之效。

清热药上至下的;泄由里至外的)2.分类:(相对的)(共同都有清热效果,都是苦寒药)(1)清热泻火药(有甘味):气分实热证,大热,大汗出,大烦渴,脉洪大,胃火,肺热,心火等引起的多种实热证(2)清热燥湿药:主治湿热证,如:肝胆湿热,脾胃湿热,大肠湿热,膀胱湿热,肌肤湿热,湿温病(3)清热解毒药:主治内脏热毒,外邪热毒,毒蛇咬伤(4)清热凉血药:主治温病热如营血,内伤血热证(5)清虚热药:阴虚内热,温病后期,热伤真阳使用注意:本类药为苦寒之品,脾胃期许,食少便溏慎用。

易化燥伤阴,阴虚慎用,中病即止(1.因证选药2.中病即止)不能用于虚寒证。

第一节清热泻火药:(狭义上)(对温热病的气分热症和内科杂病中的脏腑气分热症。

)基本功效就是清热泻火。

主治:1)温热病的气分热症(高热,汗出,口渴,脉洪大有力。

);2)内科杂病的脏腑热症(肺热证:咳嗽咳痰比较黄稠;胃热证:口渴,肠燥便秘等;肝热证:头晕头痛、目赤肿痛、眩晕;心烦证:心烦不安、烦躁不眠为主)。

兼有功效:生津止渴。

性味:甘(生津)苦寒归经:肺胃(气分药)脏腑(能清哪里热就归哪个经)配伍:益气生津配合适当的清热解毒药1.石膏【性能】甘、辛,大寒。

归肺、胃经。

(掌握)【用法用量】生石膏入煎剂,15-60g,先煎。

内服宜生用;煅石膏外用适量,研末撒敷患处。

一、生用,清热泻火:1、清气分热(温热病的气分热症)常与知母相须配合应用。

2、肺热咳喘:配伍麻黄治疗咳喘;清肺热,配合黄芩等3、清胃热:可以治疗胃火牙痛(治疗实证)二、除烦止渴三、煅用:敛疮生肌,收湿,止血。

(与知母不同)2.知母【性能】苦、甘,寒。

归肺、胃、肾经。

(掌握)【功效主治】清热泻火:气分实热证;在外治外感热病,高热烦渴;在内上治肺热咳嗽,中治胃热消渴,下治阴虚骨蒸滋阴润燥:用于阴虚消渴,骨蒸潮热。

上养肺阴,中益胃阴,下滋肾阴。

一、清热泻火:1、用于温热病的气分热症2、用于肺热咳嗽3、用于胃热引起的头痛,牙痛二、滋阴润燥:(与石膏相比,多了这个功效。

简述清热药的分类及使用注意(最新版3篇)目录(篇1)一、清热药的分类1.清热泻火药2.清热燥湿药3.清热凉血药4.清热解毒药5.清虚热药二、清热药的使用注意1.根据病情选择药物2.在医生指导下使用3.注意饮食和合理运动正文(篇1)一、清热药的分类清热药是一种药性寒凉,以清泻里热为主要作用的药物,适用于治疗内热证。

根据药物的功效和作用,清热药可以分为以下五种类型:1.清热泻火药:主要功能是清气分热,用于治疗高热烦渴等气分实热证。

2.清热燥湿药:主要功能是清热燥湿,用于治疗泻痢、黄疸等湿热病证。

3.清热凉血药:主要功能是清解营分、血分热邪,用于治疗吐衄发斑等血分实热证。

4.清热解毒药:主要功能是清解热毒,用于治疗痈肿疮疡等热毒炽盛的病症。

5.清虚热药:主要功能是退虚热,用于治疗虚热证。

二、清热药的使用注意1.根据病情选择药物:患者应在医生的指导下,根据自身的病情和体质选择合适的清热药。

2.在医生指导下使用:清热药虽然药性寒凉,但并非适合所有人群。

在使用清热药时,一定要在医生的指导下进行,不要自己盲目用药。

3.注意饮食和合理运动:在使用清热药期间,患者应注意加强营养,避免食用油腻、辛辣等刺激性食物。

目录(篇2)一、清热药的定义与分类1.清热药的定义2.清热药的分类1.清热泻火药2.清热燥湿药3.清热凉血药4.清热解毒药5.清虚热药二、清热药的使用注意1.根据病情选择合适的清热药2.注意药物的寒凉性质3.遵守医嘱,勿盲目使用正文(篇2)一、清热药的定义与分类清热药是一种药性寒凉,以清泄里热为主要作用的药物,主要适用于表邪已解、内无积滞的里热证。

根据药物的功效,清热药可分为以下五类:1.清热泻火药:功能清气分热,用于高热烦渴等气分实热证。

2.清热燥湿药:功能清热燥湿,用于泻痢、黄疸等湿热病证。

3.清热凉血药:功能清解营分、血分热邪,用于吐衄发斑等血分实热证。

4.清热解毒药:功能清解热毒,用于痈肿疮疡等热毒炽盛的病症。

清热药的配伍原则:

1.辨明虚实:清热药主要用于治疗实热证,如高热、口渴、便秘等症状。

但对于虚热

证,如低热、盗汗、乏力等,则需配伍养阴生津药,以扶正祛邪。

2.气血同治:对于气血两燔的病症,应气血同治,可在清热药中配伍活血、补血药,

以达气血两清之效。

3.表里同治:对于表里同病的病症,应表里同治,可在清热药中配伍解表药,以达表

里双解之效。

4.全面考虑:清热药在配伍时,应全面考虑病症的各个方面,如脾胃虚弱者应慎用苦

寒清热药,避免伤及脾胃;真寒假热证禁用清热药。

5.针对具体病症:针对具体的病症,应选择相应的配伍药物。

如气分热盛者,可配伍

清热解毒药;血分热盛者,可配伍凉血解毒药;脾胃积滞者,可配伍通里泻下药等。