线粒体的起源

- 格式:docx

- 大小:13.78 KB

- 文档页数:1

第六章线粒体与细胞的能量转换1化学组成和遗传体系。

2第一节线粒体的基本特征●一、线粒体的形态、数量和结构●二、线粒体的化学组成●三、线粒体的遗传体系●四、线粒体核编码蛋白质的转运●五、线粒体的起源●六、线粒体的分裂与融合●七、线粒体的功能 3一、线粒体的形态、数量和结构1.线粒体的形态、数量与细胞的类型和生理状态有关形态:光镜下,线状、粒状、短杆状;有的圆形、哑铃形、星形;还有分枝状、环状等●低渗情况下,膨胀如泡状;高渗情况下,伸长为线状●胚胎肝细胞线粒体:发育早期短棒状,发育晚期长棒状●酸性环境下膨胀,碱性环境下粒状4大小:细胞内较大的细胞器。

一般直径:0.5—1.0um;长度:3um。

骨骼肌细胞中可见巨大线粒体,长达7—10微米数目:不同类型的细胞中差异较大。

最少的细胞含1个线粒体,最多的达50万个。

正常细胞中:1000—2000个。

●单细胞鞭毛藻中1个线粒体●巨大变形虫中约50万个线粒体●哺乳动物肝细胞中约2000个线粒体,肾细胞中约300个5分布:因细胞形态和类型的不同而存在差异。

通常分布于细胞生理功能旺盛的区域和需要能量较多的部位。

●精细胞中,沿鞭毛紧密排列;肌细胞中,包装在邻近肌原纤维中间●细胞内线粒体分布可因细胞的生理状态改变产生移位现象●肾小管细胞内交换功能旺盛时,线粒体集中于质膜近腔面内缘;●有丝分裂过程中线粒体均匀分布在纺锤丝周围。

总之:线粒体的形态、大小、数目和分布在不同形态和类型的细胞可塑性较大。

67 2. 超微结构:线粒体是由双层单位膜套叠而成的封闭性膜囊结构☆内膜与外膜套叠形成囊中之囊☆内、外囊膜不相通☆内外膜组成线粒体的支架 8(1) 外膜(outer membrane ):包围在线粒体外表面的一层单位膜,厚5—7nm ,平整、光滑。

外膜的1/2为脂类,1/2为蛋白质。

外膜含有多种转运蛋白,形成较大的水相通道跨越脂质双层,φ:2-3nm ,允许分子量为10 K 以内的物质可以自由通过。

2023届高考生物考前每日拔高练第5练【配套新教材】1.关于真核细胞线粒体的起源,科学家提出了一种解释:约十几亿年前,有一种真核细胞吞噬了原始的需氧细菌,被吞噬的细菌不仅没有被消化分解,反而在细胞中生存下来。

在共同生存繁衍的过程中,需氧细菌进化为宿主细胞内专门进行细胞呼吸的线粒体。

下列叙述错误的是( )A.推测被吞噬的细菌可从真核细胞中获取丙酮酸B.葡萄糖可在线粒体中分解成丙酮酸和还原氢C.线粒体内存在与细菌DNA相似的环状DNAD.线粒体内也可能发生转录和翻译2.用同位素标记法追踪元素及物质的去向是生物学的重要手段之一。

下列相关结果错误的()A.小白鼠吸入18O2后呼出的二氧化碳不会含有18O,但尿液中会含有H218OB.鲁宾和卡门利用同位素标记法证明了光合作用释放的氧气来自水C.用14C标记CO2最终探明了CO2中碳元素在光合作用中的转移途径D.在豚鼠的胰腺腺泡细胞中注射3H标记的亮氨酸,研究分泌蛋白的合成和分泌3.将水稻中的籼稻和粳稻进行杂交,F1代花粉母细胞形成成熟花粉的过程如下图所示。

已知ORF2基因编码的毒蛋白对全部花粉的发育有毒害作用,ORF2-基因编码无毒蛋白。

下列相关分析合理的是( )A.推测ORF3基因可能编码解毒蛋白B.ORF2与ORF3遵循基因自由组合定律C.杂种F1代减数分裂时同源染色体未分离D.敲除F1代ORF2基因不能解决花粉败育问题4.高等植物细胞中的某种RNA聚合酶(RNA聚合酶Ⅳ)与其他类型的RNA聚合酶的作用不同,可在RDR2蛋白复合物的参与下完成如图所示的过程:结合图示信息,下列叙述错误的是( )A.ⅣⅣ过程均存在氢键、磷酸二酯键的形成和断裂B.在被某些病毒侵入的细胞中,可发生类似Ⅳ或Ⅳ过程C.该机制中基因的表达调控属于转录水平的调控D.若体外合成一段针对某基因的向导RNA导入细胞,可用以研究该基因的功能5.植物的生长发育受到环境因素的调节。

下列有关叙述错误的是( )A. 光敏色素结构的变化可能会影响基因的转录B. 幼苗中激素的合成受基因的调控,并受光照等因素的影响C. 温度参与调节植物的生长发育,且植物分布呈现出地域性由温度决定D. 平衡石细胞可以将重力信号转换成运输生长素的信号,造成生长素分布不均匀6.生态浮床利用植物的根系吸收水中的富营养化物质,对水华有很好的抑制效果,具有净化水质、创造生物的生存空间、改善景观等功能,常用于生态修复城市、农村的水体污染,也用于建设城市湿地景区等。

线粒体起源及其功能研究线粒体是一种有自己 DNA 的细胞器,是细胞内功能最为重要的器官之一,它在细胞代谢中发挥着不可替代的作用。

那么,线粒体的起源是什么?它起到了哪些作用?下面通过细胞学、生化学和分子遗传学方面的研究来探讨这个问题。

一、线粒体的起源在多细胞生物系统中,线粒体是从单细胞生物中的一种称为类原核生物(prokaryote)的细胞器中演变而来,可以说线粒体是类原核生物的后代。

据统计,线粒体的大小和细胞中的细菌相当,它们都含有一个圆形或质粒大约 5 kb 的 DNA,最显著的特点是它们的 DNA 程序中含有一系列原来属于古细菌的基因,这就让学者们确信了类原核生物的起源。

故而,我们可以得到一个结论,线粒体是由类原核生物经过一系列演化产生的。

二、线粒体的功能在细胞代谢中发挥着不可替代的作用是线粒体的最显著特点。

这个功能最能说明其重要性和特殊性。

线粒体是细胞内 ATP 的主要来源,ATP 的重要性不言而喻,维持细胞代谢的正常运作,任务重要,它是细胞内最主要的能量储存和释放形式,而线粒体参与了ATP 的合成。

线粒体是能量代谢的主要调节器,和氧气相关,能够调节细胞中的二氧化碳、ATP 反应中 H+ 浓度的变化,参与氮、氧代谢。

至此我们可以看到,线粒体不仅是细胞内最重要的能量利用器,还是原代代谢,氮代谢和脂质代谢中的重要参与者。

三、线粒体基因的遗传方式线粒体基因遗传方式与真核细胞有很大不同。

首先它遗传母系。

即所有后代线粒体,都是由母亲遗传给下一代,与父系没有关系。

其次,他可能会出现孟德尔遗传的倒霉情况,即双覆盖,呈现两种不同等位基因的结果同时在一个个体中表现。

因为线粒体有两种不同的同功酶,他们有两个酶亚基合作以及扮演ATP酶和ATP合成水的酶。

这种基因质染色体有两种形态,一种正常,另外一种有突变,即突变形态是一种突变造成的。

比如说有些是受到环境的X射线过大造成或是遗传故障所造成的。

如果母体带有突变形态,他所生的子女都会带有突变形态。

GC7890A基础知识培训今天学习的主要内容是:1、气相色谱简介;2、进样口;3、色谱柱;4、检测器。

在各个板块中,对气相色谱的基本组成部分进行了重新的学习和认识。

在第一部分“气相色谱简介”一章中,其学习的目的就是介绍气相色谱和安捷伦气相色谱仪的基本概念。

在今天的学习中,气相色谱主要由五个部分组成:载气,进样口,色谱柱,检测器,数据系统。

GC的第一个主要组成部分就是载气,我们常用的载气有氦气、氮气、氢气或者混有甲烷的氩气。

载气的主要作用就是将样品传输到整个系统,在选用载气的过程中,我们需要根据特定的要求及检测器的类型选用合适的载气,气体可以用钢瓶或者气体发生器提供。

在选用气体发生器时,我们需要对气体进行净化和干燥,通过捕集阱可以对气体进行干燥和纯化。

以除去其中的水分,烃类和氧。

这是因为如果气路中含有水分,则会损伤色谱柱,使得降低柱效,是分离效果下降,出现鬼峰等。

如果气路中含有烃类,则会提高检测器的本底输出,增大噪声,所以在做痕量分析的时候,要使用烃类捕集阱。

如果载气含有氧,那么在使用过程中,则会破坏色谱柱的固定相,在ECD中,氧气会降低检测器的性能;在TCD中,氧气会损伤钨丝,造成TCD热丝的永久性损坏,降低了其使用寿命。

所以在使用载气的时候,我们就需要对气体进行纯化和干燥。

例如我们可以用分子筛或者硅胶对水分进行捕集,可以用活性炭对烃类进行捕集,用金属络合物对样进行捕集。

在连接各个捕集阱的时候,气顺序一定要按照水分捕集阱,烃类捕集阱,氧捕集阱的顺序进行连接,千万不可将其顺序颠倒。

这主要是因为烃类捕集阱,氧捕集阱也具有捕集水分的功能,由于烃类捕集阱氧捕集阱很难再生,成本比水分捕集阱高的多,所以捕集阱一定要按顺序安装。

要值得注意的是,在更换安装氧捕集阱之前,要先吹扫管线,在安装时,一定要带气安装。

以防空气中的氧气进入捕集阱中,消耗新的氧捕集阱。

水分捕集阱,烃类捕集阱以及氧捕集阱都属于消耗品,需要定期更换。

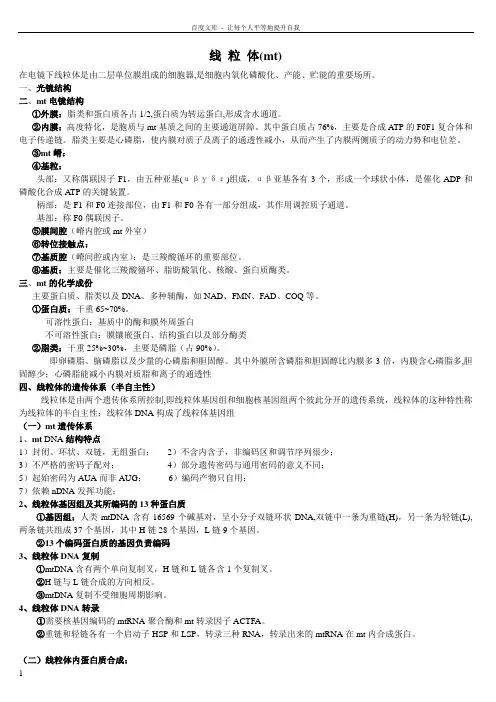

线粒体(mt)在电镜下线粒体是由二层单位膜组成的细胞器,是细胞内氧化磷酸化、产能、贮能的重要场所。

一、光镜结构二、mt电镜结构①外膜:脂类和蛋白质各占1/2,蛋白质为转运蛋白,形成含水通道。

②内膜:高度特化,是胞质与mt基质之间的主要通道屏障。

其中蛋白质占76%,主要是合成ATP的F0F1复合体和电子传递链。

脂类主要是心磷脂,使内膜对质子及离子的通透性减小,从而产生了内膜两侧质子的动力势和电位差。

③mt嵴:④基粒:头部:又称偶联因子F1,由五种亚基(αβγδε)组成,αβ亚基各有3个,形成一个球状小体,是催化ADP和磷酸化合成A TP的关键装置。

柄部:是F1和F0连接部位,由F1和F0各有一部分组成,其作用调控质子通道。

基部:称F0偶联因子。

⑤膜间腔(嵴内腔或mt外室)⑥转位接触点:⑦基质腔(嵴间腔或内室):是三羧酸循环的重要部位。

⑧基质:主要是催化三羧酸循环、脂肪酸氧化、核酸、蛋白质酶类。

三、mt的化学成份主要蛋白质、脂类以及DNA、多种辅酶,如NAD、FMN、FAD、COQ等。

①蛋白质:干重65~70%。

可溶性蛋白:基质中的酶和膜外周蛋白不可溶性蛋白:膜镶嵌蛋白、结构蛋白以及部分酶类②脂类:干重25%~30%,主要是磷脂(占90%)。

即卵磷脂、脑磷脂以及少量的心磷脂和胆固醇。

其中外膜所含磷脂和胆固醇比内膜多3倍,内膜含心磷脂多,胆固醇少;心磷脂能减小内膜对质脂和离子的通透性四、线粒体的遗传体系(半自主性)线粒体是由两个遗传体系所控制,即线粒体基因组和细胞核基因组两个彼此分开的遗传系统,线粒体的这种特性称为线粒体的半自主性;线粒体DNA构成了线粒体基因组(一)mt遗传体系1、mt DNA结构特点1)封闭、环状、双链,无组蛋白;2)不含内含子,非编码区和调节序列很少;3)不严格的密码子配对;4)部分遗传密码与通用密码的意义不同;5)起始密码为AUA而非AUG;6)编码产物只自用;7)依赖nDNA发挥功能;2、线粒体基因组及其所编码的13种蛋白质①基因组:人类mtDNA含有16569个碱基对,呈小分子双链环状DNA,双链中一条为重链(H),另一条为轻链(L),两条链共组成37个基因,其中H链28个基因,L链9个基因。

线粒体生成机制线粒体是细胞中的一个重要细胞器,它在细胞内起着能量供应的重要作用。

线粒体的生成机制是指线粒体的形成过程和相关的调控机制。

本文将从线粒体的起源、形成、复制和调控等方面介绍线粒体生成的机制。

一、线粒体的起源线粒体有着自己独特的DNA,这是因为线粒体最早起源于原核细胞的共生事件。

据共生理论,原核细胞与古细菌发生共生,形成了真核细胞的祖先,其中原核细胞提供了能量和保护,而古细菌提供了合成能力。

随着时间的推移,原核细胞与古细菌之间的共生关系逐渐演变为互利共生,古细菌成为了现代线粒体。

二、线粒体的形成线粒体的形成是通过分裂和增殖来实现的。

在细胞分裂过程中,线粒体会通过一系列的融合和分裂事件,使得每个细胞都能获得足够的线粒体数量。

线粒体的形成过程中,主要涉及到线粒体内膜和外膜的分裂、线粒体DNA的复制和分离等过程。

三、线粒体的复制线粒体的复制是通过自我复制的方式进行的。

在细胞分裂过程中,线粒体会先复制自己的DNA,然后通过一系列的蛋白质和酶的参与,将复制好的DNA分离到两个新的线粒体中。

这样,每个细胞都能获得足够的线粒体数量,从而保证细胞的正常功能。

四、线粒体的调控线粒体的生成和功能受到多种因素的调控。

其中,线粒体DNA的复制和转录是线粒体生成的关键步骤。

线粒体DNA的复制是由一系列的酶和蛋白质参与的,而线粒体DNA的转录则是由线粒体内部的RNA聚合酶完成的。

此外,线粒体的生成还受到细胞内外环境的调控。

例如,细胞内能量水平的变化、氧气供应的不足以及细胞应激等都会对线粒体的生成和功能产生影响。

线粒体的生成机制涉及到线粒体的起源、形成、复制和调控等多个方面。

线粒体的生成是通过分裂和增殖来实现的,其形成过程中涉及到线粒体内膜和外膜的分裂、线粒体DNA的复制和分离等过程。

线粒体的复制是通过自我复制的方式进行的,线粒体的调控涉及到线粒体DNA的复制和转录以及细胞内外环境的调控。

了解线粒体生成机制对于深入理解细胞能量供应和相关疾病的发生机制具有重要意义。

线粒体(mt)在电镜下线粒体是由二层单位膜组成的细胞器,是细胞内氧化磷酸化、产能、贮能的重要场所。

一、光镜结构二、mt电镜结构①外膜:脂类和蛋白质各占1/2,蛋白质为转运蛋白,形成含水通道。

②内膜:高度特化,是胞质与mt基质之间的主要通道屏障。

其中蛋白质占76%,主要是合成ATP的F0F1复合体和电子传递链。

脂类主要是心磷脂,使内膜对质子及离子的通透性减小,从而产生了内膜两侧质子的动力势和电位差。

③mt嵴:④基粒:头部:又称偶联因子F1,由五种亚基(αβγδε)组成,αβ亚基各有3个,形成一个球状小体,是催化ADP和磷酸化合成A TP的关键装置。

柄部:是F1和F0连接部位,由F1和F0各有一部分组成,其作用调控质子通道。

基部:称F0偶联因子。

⑤膜间腔(嵴内腔或mt外室)⑥转位接触点:⑦基质腔(嵴间腔或内室):是三羧酸循环的重要部位。

⑧基质:主要是催化三羧酸循环、脂肪酸氧化、核酸、蛋白质酶类。

三、mt的化学成份主要蛋白质、脂类以及DNA、多种辅酶,如NAD、FMN、FAD、COQ等。

①蛋白质:干重65~70%。

可溶性蛋白:基质中的酶和膜外周蛋白不可溶性蛋白:膜镶嵌蛋白、结构蛋白以及部分酶类②脂类:干重25%~30%,主要是磷脂(占90%)。

即卵磷脂、脑磷脂以及少量的心磷脂和胆固醇。

其中外膜所含磷脂和胆固醇比内膜多3倍,内膜含心磷脂多,胆固醇少;心磷脂能减小内膜对质脂和离子的通透性四、线粒体的遗传体系(半自主性)线粒体是由两个遗传体系所控制,即线粒体基因组和细胞核基因组两个彼此分开的遗传系统,线粒体的这种特性称为线粒体的半自主性;线粒体DNA构成了线粒体基因组(一)mt遗传体系1、mt DNA结构特点1)封闭、环状、双链,无组蛋白;2)不含内含子,非编码区和调节序列很少;3)不严格的密码子配对;4)部分遗传密码与通用密码的意义不同;5)起始密码为AUA而非AUG;6)编码产物只自用;7)依赖nDNA发挥功能;2、线粒体基因组及其所编码的13种蛋白质①基因组:人类mtDNA含有16569个碱基对,呈小分子双链环状DNA,双链中一条为重链(H),另一条为轻链(L),两条链共组成37个基因,其中H链28个基因,L链9个基因。

线粒体是怎么诞生的原理

线粒体的起源是通过一种称为内共生理论的过程解释的。

据推测,线粒体最初形成于一个原核生物(细菌)进入另一个原核生物或古代真核生物(细胞)的过程中。

内共生理论认为,早期的原核生物中的某种细菌被另一个原核生物所摄取,但没有被消化。

这种摄取后的细菌逐渐与宿主细胞建立了一种互利共生的关系。

细菌提供能量(通过产生ATP 的能力)给宿主细胞,而宿主细胞提供了相对安全的环境和其他营养物质给细菌。

随着时间的推移,这种共生关系进化得越来越紧密,细菌逐渐发展成为现代线粒体。

线粒体拥有自己的独特的双层膜结构,并包含自己的遗传物质(DNA)。

然而,现代线粒体的遗传物质相对于原始的细菌来说已经减少了很多,很多功能已经转移到宿主细胞的核内。

内共生理论的支持证据包括线粒体与细菌的形态和结构相似性,线粒体内部的DNA 具有原核生物的特征,以及实验室观察到某些细菌仍然能够在特定条件下进入其他细胞并建立起新的共生关系。

总之,内共生理论提供了关于线粒体起源的一个解释,认为线粒体最初来自一种细菌的内共生,并且逐渐进化成为现代生物中的线粒体。

这个理论在生物学领域

中得到了广泛的认可和支持,但仍然有待进一步研究和验证。

一线粒体的起源:

大部分的专家学者认为,线粒体就是真核生物细胞内一种重要细胞器。

它们由内外两层脂膜围成,基质内含有线粒体自己的基因组(mtDNA)和细胞氧化代谢中必需的的酶和蛋白。

线粒体内膜上的电子传递链的氧化磷酸化反应为机体提供ATP,是生命活动的主要能量和热量来源,因此线粒体被誉为细胞的‘动力站’。

但是很多学者也提出另一种假说,即线粒体和真核细胞是一种内共生的关系。

内共生学说。

该学说是1970年一些生物学家在前人研究的基础上提出的。

根据这个学说,大约在十几亿年前,有一种大型的有吞噬能力的原核生物,叫做前真核细胞。

前真核细胞先后吞噬了几种原核生物(如原始的需氧型细菌、蓝藻等),这些被吞噬的生物不仅没有被消化分解,反而在前真核细胞中生存下来了。

在进化的过程中,被吞噬的生物由寄生过渡到共生,最终成为宿主细胞的细胞器。

例如,前真核细胞吞噬了一种原始的需氧细菌(又称原线粒体),结果这种需氧细菌在前真核细胞的细胞质里生存下来了,并且逐步与前真核细胞形成了内共生关系:需氧细菌不断地从前真核细胞获取糖酵解产物,而前真核细胞又从需氧细菌那里得到糖酵解产物进一步氧化而释放的能量。

在共同生存的过程中,需氧细菌中的原生质缩减,出现内膜和嵴,从而成为宿主细胞内专门进行氧化磷酸化产生ATP的细胞器,这就是真核细胞中的线粒体。

又如,真核细胞中的叶绿体来自被吞噬的原始的蓝藻。

内共生学说的主要证据是:1.线粒体和叶绿体都具有自主性活动,它们所含的DNA是环状的,与细菌、蓝藻的相同;2.线粒体和叶绿体所含的核糖体与原核生物的相似,而与真核生物的不同,并且这两种细胞器也能够像原核生物一样进行无丝分裂;3.线粒体和叶绿体都有两层膜,内膜来自这些细胞器本身,外膜来自细胞的膜系统。

内共生学说的缺点是不能解释细胞核的起源,因为真核细胞的核结构与原核细胞的差别很大,不仅仅是有无核膜的问题。

二,线粒体在生命科学中的地位和意义如何?

在20世纪后半页,先后有五位科学家由于在线粒体生物能力学领域的重大发现而获得诺贝尔奖。

近十多年来,人们还发现线粒体除了能量转换功能之外, 还有其它多种极为重要的生理功能,包括生成活性氧自由基、调节细胞的氧化还原电势和信号转导、调控细胞凋亡和某些基因的表达等。

由于线粒体在细胞凋亡中的关键性作用,因此线粒体又被称为‘细胞生存和死亡之马达’。

当前,线粒体的研究已深入到生物的发育、代谢、衰老、疾病、肿瘤以及进化、遗传等众多重要领域,成为当前生命科学和分子医学中最活跃的新前沿之一。

三线粒体疾病

是指病变发生在细胞的线粒体内,是线粒体基因组(mtDNA)和/或核基因组(nDNA)编码线粒体蛋白的基因变异引起的线粒体结构和氧化磷酸化功能的损伤,而引起的疾病。

线粒体病通常表现为A TP能量减少、活性氧自由基(ROS)增多和乳酸中毒等造成细胞损伤或细胞凋亡等。

线粒体疾病可发生在身体某一部位或多个部位,形成多系统疾病,患者常有两种或更多病症的综合表现,形成综合症。

临床症状十分复杂多样和明显个体差异,这与线粒体遗传的异质性(Heteroplasmy)和在体内的特定分布有关。

线粒体疾病独特的临床表型多表现为肌无力运动不耐受、听力伤失、共济失调、症状突发(中风)、学习障碍、白内障、心衰、糖尿病和生长缓慢等,但如果一患者兼有三种以上的上述病症,或累及多器官和多系统,很可能就是线粒体病。

但由于它没有标志性诊断标准,尚需在临床上作出进一步测试和确诊水平。

根据流行病学调查,线粒体疾病的流行率和死亡率都很高。