第七讲温热药

- 格式:ppt

- 大小:229.50 KB

- 文档页数:24

第七章温理药第01讲温理药凡药性温热,以温里散寒为主要功效的药物,称为温里药。

本类药多辛热燥烈,易助火、伤津,故热证、阴虚证及孕妇忌用或慎用。

附子【功效】回阳救逆,补火助阳,散寒止痛。

【主治病证】(1)亡阳欲脱。

(2)肾阳不足、命门火衰之畏寒肢冷、阳痿、宫冷、尿频。

(3)脾肾阳虚之脘腹冷痛、泄泻、水肿。

(4)心阳虚衰之心悸、胸痹。

(5)寒湿痹痛,阳虚外感。

干姜【功效】温中,回阳,温肺化饮。

【主治病证】(1)脾胃受寒或虚寒所致腹痛、呕吐、泄泻。

(2)亡阳欲脱。

(3)寒饮咳喘。

肉桂【功效】补火助阳,引火归元,散寒止痛,温通经脉。

【主治病证】(1)肾阳不足、命门火衰之阳痿、宫冷、畏寒肢冷。

(2)下元虚冷、虚阳上浮之上热下寒证。

(3)阳虚中寒之脘腹冷痛、食少便溏。

(4)经寒血滞之痛经、闭经,寒疝腹痛,寒湿痹痛,腰痛。

(5)阴疽,痈肿脓成不溃或久溃不敛。

吴茱萸【功效】散寒止痛,疏肝下气,燥湿止泻。

【主治病证】(1)中寒肝逆之头痛、吐涎沫。

(2)寒湿脚气肿痛,或上冲入腹之腹胀、困闷欲死。

(3)寒疝腹痛,经寒痛经。

(4)呕吐吞酸。

(5)虚寒腹痛泄泻。

花椒【功效】温中止痛,杀虫止痒。

【主治病证】(1)脘腹冷痛,中寒呕吐、泄泻。

(2)虫积腹痛,蛔、蛲虫所致者尤宜。

(3)湿疹,阴痒。

丁香【功效】温中降逆,温肾助阳。

【主治病证】(1)中寒呃逆、呕吐、泄泻,脘腹冷痛。

(2)肾阳虚之阳痿、宫冷。

小茴香【功效】散寒止痛,理气和胃。

【主治病证】(1)寒疝腹痛,睾丸偏坠胀痛,经寒痛经。

(2)胃寒呕吐,寒凝气滞脘腹胀痛。

高良姜【功效】散寒止痛,温中止呕。

【主治病证】中寒腹痛、呕吐、泄泻。

荜茇【功效】温中散寒,行气止痛。

【主治病证】(1)脘腹冷痛,中寒呕吐、泄泻。

(2)胸痹冷痛,龋齿牙痛。

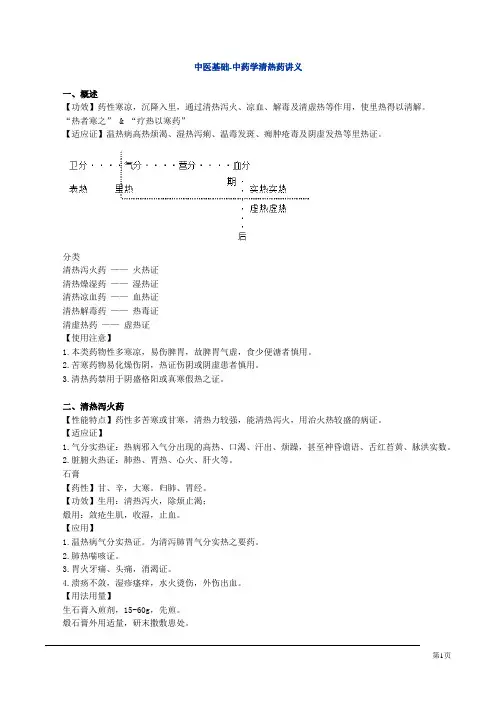

中医基础-中药学清热药讲义一、概述【功效】药性寒凉,沉降入里,通过清热泻火、凉血、解毒及清虚热等作用,使里热得以清解。

“热者寒之” & “疗热以寒药”【适应证】温热病高热烦渴、湿热泻痢、温毒发斑、痈肿疮毒及阴虚发热等里热证。

分类清热泻火药——火热证清热燥湿药——湿热证清热凉血药——血热证清热解毒药——热毒证清虚热药——虚热证【使用注意】1.本类药物性多寒凉,易伤脾胃,故脾胃气虚,食少便溏者慎用。

2.苦寒药物易化燥伤阴,热证伤阴或阴虚患者慎用。

3.清热药禁用于阴盛格阳或真寒假热之证。

二、清热泻火药【性能特点】药性多苦寒或甘寒,清热力较强,能清热泻火,用治火热较盛的病证。

【适应证】1.气分实热证:热病邪入气分出现的高热、口渴、汗出、烦躁,甚至神昏谵语、舌红苔黄、脉洪实数。

2.脏腑火热证:肺热、胃热、心火、肝火等。

石膏【药性】甘、辛,大寒。

归肺、胃经。

【功效】生用:清热泻火,除烦止渴;煅用:敛疮生肌,收湿,止血。

【应用】1.温热病气分实热证。

为清泻肺胃气分实热之要药。

2.肺热喘咳证。

3.胃火牙痛、头痛,消渴证。

4.溃疡不敛,湿疹瘙痒,水火烫伤,外伤出血。

【用法用量】生石膏入煎剂,15-60g,先煎。

煅石膏外用适量,研末撒敷患处。

【使用注意】脾胃虚寒、阴虚内热者忌用。

知母【药性】苦、甘,寒。

归肺、胃、肾经。

【功效】清热泻火,生津润燥。

【应用】 1.热病烦渴。

2.肺热燥咳。

3.骨蒸潮热。

4.内热消渴。

5.肠燥便秘。

【用法用量】煎服,6-12g。

【使用注意】本品有滑肠作用,故脾虚便溏者不宜用。

【鉴别用药】石膏、知母功用鉴别:同:二者均能清热泻火,可用治温热病气分热盛及肺热咳嗽等证。

异:石膏泻火之中长于清解,重在清泻肺胃实火,肺热喘咳、胃火头痛牙痛多用石膏;知母泻火之中长于清润,肺热燥咳、内热骨蒸、消渴多选知母。

芦根【性能】甘,寒。

归肺、胃经。

【功效】清热泻火,生津止渴,除烦,止呕,利尿。

【应用】1.热病烦渴。

温热药的作用及功能主治什么是温热药温热药是一类中药,其特点是具有温热的性质,具有温通经络、散寒、活血化瘀等功效,适用于治疗寒性疾病和血瘀症状。

温热药的作用温热药的主要作用是通过温热的性质,对人体进行调理和治疗。

以下是温热药的主要作用:1.温通经络:温热药能够温通经络,促进血液循环,缓解经络不畅引起的疼痛、麻木等症状。

2.散寒:温热药具有温煦的特性,可以祛寒驱寒,改善寒性症状,如寒疝、冷痛等。

3.活血化瘀:温热药能够活血化瘀,促进血液循环,消除瘀血,改善淤血引起的疾病,如瘰疬、血瘀等。

4.改善气血循环:温热药可以通过温热的特性改善气血循环,促进气血流通,增强机体免疫力。

5.驱逐寒湿:温热药能够驱逐寒湿,改善寒湿引起的疼痛、湿痹等症状。

温热药的功能主治温热药的功能主治广泛,适用于多种疾病和症状,以下是温热药的一些常见功能主治:1.暖胃止呕:温热药常用来治疗寒性胃痛、呕吐等症状,具有暖胃止呕的作用。

2.舒经活络:温热药能够温通经络,对于寒性痛经、寒湿痹证等疾病有良好的效果。

3.消肿止痛:温热药具有活血化瘀的功效,适用于治疗气血不畅引起的肿痛症状。

4.解表发汗:温热药可以通过发汗的方式排除寒湿邪气,适用于治疗感冒、寒性头痛等。

5.舒筋活络:温热药可以改善气血循环,舒缓筋脉,适用于治疗寒湿痹证、肌肉疼痛等。

6.发散寒邪:温热药具有发散寒邪的作用,适用于治疗寒性病邪引起的症状,如胸闷、腹胀等。

使用温热药的注意事项使用温热药需注意以下事项:1.用药不宜过量:温热药具有温燥的特性,用药过量可能导致燥热症状,如口干、口渴等。

2.配伍禁忌:温热药在配伍时需注意禁忌,如与寒性药物同时使用可能产生相互抵消的效果。

3.孕妇、哺乳期妇女慎用:温热药具有温燥的性质,对于孕妇和哺乳期妇女需要慎用,以免影响胎儿或乳汁质量。

4.请遵医嘱使用:使用温热药需在医生指导下进行,严格按照医嘱用药,避免不当使用引起不良反应。

温热药的常见药物以下是温热药的一些常见药物:1.桂枝:具有温通经络、发散寒邪的作用,适用于治疗寒湿痹证、寒性胃痛等。

热性药讲解热性药讲解无疾2008-10-12 19:11:28热性药说:人有大寒,因用热药。

冰寒禁锢之地,非熊熊烈火无以消其阴翳。

寒凝在脾,则需干姜温中以固守;寒聚于肾,必经肉桂温下以培元。

其寒气大盛于一身之内外,抑或阳气将脱之危重大症,非附子孰能力挽狂澜?助读:治热以寒,治寒以热,是中医治病的基本思路。

凡人体出现阴寒内盛的征象,寒邪盘踞,坚守不去时,即需大热之药来辅助回阳驱寒。

人体五脏六腑皆可有寒邪停留,但在脾肾两脏更为常见。

温中焦者,干姜最佳;暖下焦者,肉桂尤良。

如果遍身内外寒邪皆盛,或者阳气暴脱欲绝,就必须选用“回阳救逆第一品药”附子了。

大热之药,总量并不很多。

我们下面就以这三种最常用的热药为例,来体会热药之用。

热性药举例1 附子附子为热药之最,大寒稽留,阳气虚损,必选之药。

善于行走,一身上下内外,无所不能及。

寒在外,关节痹痛难忍;寒在上,胸痹喘息心悸;寒在中,脘腹冷痛便溏;寒在下,腰膝冷痛小便清长,皆赖附子之大热来温阳散寒。

附子如此刚猛的热性,不但表现出如此卓著的功效,也表现出了一定的伤害性,也就是毒性,严重者可以危及人的生命。

所以中医处方用附子,常常在右上角标注一个(先)字,表示此药需要先煎煮半小时左右,以减少其毒性。

不过随着今天中药材质量的大幅下降,以及火神派的兴起,让医生对附子的忌惮化解了很多。

有些医生用附子,起手就是三十五十。

无疾对此不作评论,不过对于本文的读者,爱好者朋友们,强烈不赞成学习此法。

人的生命何其宝贵,中医治病的方法有很多,何必常出险招制敌。

2 干姜生姜晒干后即为干姜。

物虽同,性却异。

生姜性温,可发散解表,民间有用姜糖水来治感冒的方法;还可温胃止呕,被誉为“呕家圣药”。

干姜性热,最善入中焦,温补脾胃,散其寒邪,是温补中焦阳气的主将。

干姜与附子相配,可以进一步加强附子的热性,用来挽救阳气将脱的患者。

3 肉桂肉桂就是我们日常炖肉时常会用到的桂皮,不过入药用的肉桂,成色更好些。

请使用IE7或IE8预览本页,个别文件很大超过5M,请等几分钟后再下载!谢谢:中药学第7讲温热药,txt第七讲温热药本讲介绍具有温性或热性,能够祛除寒邪的药物.前人有:“寒者温之〞的治疗经验,就是说用温热药以治疗寒证.寒邪在表的用辛温解表药,已在“发散药〞中谈过.寒邪在里的那么须用“温热药〞来治疗. 由于祛除寒邪的药也能扶助人体的阳气,所以从“扶正〞的角度来看,温热药又有补药〔补阳〕的性质,并且时常与补药同用,可与“补益药〞互相参看.艾叶艾叶味苦辛,性温.临床应用时分为两种:1.艾叶:有温中祛寒,温暖子宫,调经,安胎等作用.对腹中冷痛,小腹寒痛以及子宫严寒,久不受孕,虚寒性痛经等,可配合当归、干姜、炒白芍、肉桂、小茴香、吴萸、香附等同用. 2,艾炭:艾叶炒炭后那么主用于止血,对于下元虚寒而致的月经过多,崩漏〔子宫出血〕,以及孕妇受寒、腹中疼痛、胎动不安等症,可配合当归、白芍、熟地、阿胶、棕炭、益母草、桑寄生、川断炭等同用.将艾叶捣成绒状,名艾绒,功用与艾叶相同,但较优于艾叶.艾绒又是做艾卷或艾炷〔用于针灸〕的原料.用量一般2.5〜6克;用于止血时,可用艾炭15〜30克.阴虚有血热者不宜用.白附子白附子味辛,性温.有祛风化痰、逐寒湿的作用.常用于治风痰.1.中风口眼歪斜:头面部受风寒侵袭,经脉拘急,风痰阻滞经络,口眼歪邪等症,可用白附子配白僵蚕,全蜗〔牵正散〕等同用,我常以牵正散方加白芷、荆芥、防风、红花、南星、白芥子、皂刺、桃仁、苏木等同用,治疗面神经麻痹, 除汤药内服外,还同时把汤药渣装入布袋内,趁热熨敷患侧面部,每收较理想的效果.仅提供参考.2.破伤风:因破伤引起项强、四肢强直抽搐,角弓反张,牙关紧闭等,叫破伤风.可用本品配合白芷、天南星、天麻、羌活、防风、蝉衣、全蜗、蝶蚣、钩藤等同用.3.寒湿、风痰所致的头痛、偏头痛等症,本品辛热升散,性能上行,入阳明经走头面部,逐寒湿、祛风痰,常配合白芷、川茸、半夏、大麻、蔓荆子、防风等同用.川附子逐风寒湿冷,偏于入肾经,温助肾阳.白附子祛风痰寒湿,偏于入胃经, 治上部头面游风.白僵蚕偏于治风热痰结,喉痹咽月中.白附子偏于治风痰寒湿,头面诸病. 用量一般2.5〜6克,重症者有时用到9克.实热中风、炽热上犯诸症禁用.白芥子白芥子味辛,性温.主要功用为利气豁痰、消月中散结.白芥子能利肺气,化寒痰、水饮,对于寒痰水饮,结聚于胸、胁、肺失宣肃,气逆下降而气喘咳逆,胸闷胁痛等症,可配合炒莱版子、炒苏子、摹节子、半夏、除皮、扶苓等同用.再如?三因方?控涎丹〔甘遂、大戟各3克,白芥子6克,共为细末,水丸,如梧桐子大,每服十丸,根据具体情况增减用量〕可治气喘两胁作痛.白芥子能祛皮里膜外、胁旁的寒痰结聚,因寒痰结滞而起月中块、皮色不变、不热、不痛、不易移动等症,此为阴疽.可用白芥子6克、肉桂3克、熟地30克、麻黄1.5克〔与熟地同捣〕、炮姜1. 5克、鹿角胶9克、生甘草3克〔阳和汤〕, 水煎加白酒少许、服用.我曾用此方加减,治疗下肢闭塞性脉管炎,取得效果, 仅供参考.胁肋处痰浊水饮停聚而咳嗽牵引胁痛、气短、甚至不能平卧,可以白芥子配瓜篓、川椒目、半夏、陈皮、桑白皮、猪苓、茯苓、杏仁、苏子、白蓑藜、摹节子、桂枝等同用.苏子降气化痰.莱旅子行气消痰.白芥子温肺豁痰.摹防子苦寒,泻肺行水,偏治痰水在胸膈.白芥子辛温,利气豁痰,偏除痰在皮里膜外、胁旁. 芥子为末,也可作外敷用.我曾用芥子末适量,用浓茶水调为稀糊状,摊匀在予先根据患部上下大小裁好的布上,贴在患部〔约4〜8小时取下〕,同时服用应证汤药〔可参考“白附子〞项〕,治疗周围性面神经麻痹有效,请参测试用〔汤药每日一付,芥子末外敷隔一、二、三日一次.每次外敷时,同时用针在口腔内轻轻挑刺患侧颊内的粘膜约八、九处,使之微微出血,效果更好〕.用量一般3〜9克.肺虚有热的咳嗽及阴虚内热各证均忌用.据近代研究,芥子外用能刺激皮肤,扩张毛细血管,为皮肤粘膜刺激药.食用大量芥子后,可使心容量和心率下降.半夏半夏味辛,性温.有燥湿化痰,健脾胃,和中降逆,止呕吐的作用.1.燥湿化痰:脾主运化水湿,湿不运化就可生痰,前人有“脾为生痰之源〞的熟悉.如湿盛痰多而致肺失肃降出现咳嗽,胸闷,咳痰白稀易出,量多而不太粘稠,舌苔白厚腻,脉象滑等症,可用半夏配橘红、茯苓、苏子、南星、炒莱旅子、杏仁等同用.中焦虚寒,水饮不化,水饮上犯于肺而出现咳嗽、咳吐清稀水样或泡沫样痰、胸背畏冷等,可用本品配苏子、橘红、桂枝、猪苓、扶苓、白术、干姜、细辛、五味子等同用.脾恶湿,半夏能燥湿化痰,故也能健脾胃.2.和中降逆:中焦湿浊太盛而致脱腹满闷,气逆呕吐,可用半夏配姜竹茹、丁香、吴茱萸、霍香、生姜、陈皮、扶苓等同用.我曾用半夏配生赭石、旋复花、生大黄、生甘草、瓜篓、槟榔、桃仁泥等随证加减,治疗顽固的神经性呕吐,取得良好效果.请参测试用.配生姜、干姜、附子、苍术、橘红等,可治寒痰;配皂角、天麻、天南星等可治风痰;配竹沥、白芥子等,治经络四肢、皮里膜外之痰,用于中风、半身不遂.姜半夏偏用于治呕吐;清半夏、法半夏偏用于化痰燥湿健脾胃;半夏曲化痰兼能助消化.据近代研究报导,半更有抑制呕吐中枢而止呕的作用;有镇咳作用.用量一般3〜9克.一切阴虚血少,津液缺乏,舌赤无苔及孕妇后期,均禁用.不要与乌头同用.川椒川椒味辛,性热.有温中祛寒,下气,杀虫等作用.因寒所致的胃痛、腹痛、腹中冷气攻胀等症.可配干姜、党参〔人参〕、饴糖〔大建中汤〕、高良姜、香附等同用.据动物实验报导,本品所含的挥发油,小量对离体肠管呈持续性的蠕动增强,大量那么使之抑制.由于蛔虫引起的脱腹疼痛、呕吐等,常以本品配乌梅、黄连、黄柏、细辛、桂枝、附子、干姜、当归〔?伤寒论?乌梅丸〕等同用.本品煎汤外洗,可用于皮肤湿疹、四肢风湿疼痛等.附:“川椒目〞,椒目味辛苦,性寒.入肾行水,能利小便、消水月中、除水饮.常配合扶苓皮、大腹皮、槟榔、赤小豆、泽泻、木通等同用.我曾用“椒目瓜篓汤〞〔?医醇滕义?〕随证加减,治疗渗出性胸膜炎、胸腔积液数例,都取得了良好效果.我常用的处方如下川椒目9克、全瓜篓30克、桑白皮12克、摹防子9克、泽泻12克、猪苓15克、茯苓15克、车前子12克〔布包〕、杏仁9克、白蓑藜9克、枳壳9克、冬瓜皮30克、桂枝4. 5克,随证加减.仅供参考.用量一般为1.5〜4.5克.川椒目的用量可稍大些.阴虚火旺者忌用.丁香丁香味辛,性温.有强烈的芳香气味,主要作用有三:1:暖胃:对寒证胃脱痛以及寒性腹痛、腹胀、遇冷吞酸等症,可用丁香温脾胃, 理气降逆.常与木香、砂仁、陈皮、霍香、良姜、槟榔等同用.2.降逆:寒邪犯胃,胃气不降而引致呃逆,或呕吐.丁香能温胃降逆气,是治寒证呃逆或呕吐的要药.常配柿蒂、旋复花、吴萸、霍梗等同用〔治呃逆〕,如老人或久病中寒呃逆,可加人参〔党参〕桔皮、竹茹、生姜.寒证呕吐可配合吴萸、半夏、生姜、高良姜、陈皮等同用.3.温肾:肾阳缺乏而致阴部严寒,阳萎等症,可用丁香温肾助阳,常配合熟地、山萸、肉桂、附子、山药、巴戟天、茯苓、淫羊霍等同用.丁香有公丁香、母丁香之分,性味功能大致相同.但公丁香药效迅速,母丁香药力持久,二药也常合用.柿蒂、丁香都能治呃逆,但柿蒂苦温降气,丁香辛香暖胃、降逆.丁皮即丁香树皮,主治心腹冷痛,可代丁香.用量一般0.9〜3克.特殊重症,可再多些.胃津缺乏、中焦燥热者不宜用.附子附子味辛甘,性热,有毒.因四川产的效力最好,故又名“川附子〞.有回阳救逆,逐寒燥湿,温助肾阳的作用.其性走而不守,能内达、能外彻,能升能降, 凡凝寒痼冷〔“痼冷〞指寒气久伏于身体某一经络、脏腑,形成局部的寒证,经久不愈.多见于脾胃虚弱,内有寒饮或寒湿久痹的患者〕,痹结于脏腑、筋骨、经络、血脉者,皆能开、通、温、散;凡阳气将脱,四肢厥逆冰冷,凉汗淋漓或绝汗如油者,皆可回阳救逆、立挽危亡.1.回阳救逆:由心肾阳虚欲绝或大吐、大下、大汗后导致的阳虚欲脱而出现脉微欲绝、四肢厥逆、手足冰冷等虚寒险证,可急用附子〔9〜15克〕回阳逐寒,鼓舞身体阳气,增强机体生命活动力.常配合干姜〔9克〕、炙草〔6克〕〔名四逆汤〕或人参〔9〜15克甚至30克〕〔名参附汤〕等同用以回阳救逆.一般因内寒所致者用四逆汤;因气血两虚所致者用参附汤;兼有大汗淋漓者,可再加麦冬、五味子各三钱.我常用此药抢救各种休克,一般都配合人参、麦冬、五味子等同用,效果比拟理想,请参测试用,如不能内服时,可用鼻饲法给药.参看“人参〞、“干姜〞二药治休克时要注意“辨证〞.2.逐寒燥湿:因风寒湿三邪侵入身体而致气血凝滞、闭塞而出现关节、肌肉疼痛,筋骨麻木、沉重,膝肘屈伸不利,阴天下雨那么疼痛加重等症,可用附子逐寒燥湿.常配合羌活、独活、威灵仙、桑寄生、秦荒、赤芍、炙山甲、松节、苍术、当归等同用.脾受寒侵而见腹痛、腹泻,大便清稀,手足发凉,腹部不暖等症, 可用附子逐寒燥湿.常与干姜、白术、党参、扶苓、炙甘草等同用.3.温助肾阳:肾阳虚衰可表现为生殖机能低下,男子那么阳萎,女子那么宫寒不孕. 本品能补肾助阳,增强生殖机能.常配合鹿角胶、熟地、肉桂、菟丝子、枸杞子、当归、巴戟天、生艾叶、阳起石、扶苓等同用.祖国医学认为肾阳是人体的“元阳〞〔一切生命活动的原动力〕,故温助肾阳也寓有补元阳的作用.可用于肾阳虚哀所致的腰膝冷痛,阳萎精寒,脐腹疼痛,夜间多尿,足冷膝软,饮食少思, 五更泄泻,神疲伯冷,右尺脉弱等症.用于补肾阳时,常配合熟地、山萸、山药、肉桂等同用.例如八味地黄丸〔熟地、山药、山萸、丹皮、扶苓、泽泻、附子、肉桂〕、右归饮〔熟地、山萸、山药、枸杞、杜仲、附子、肉桂、甘草〕等.据近代研究报导,附子有强心作用.肉桂助肾阳,暖下焦,能引上浮之火下归于肾〔引火归元〕.附子回阳气,通行十二经,能追复散失欲绝的元阳〔肾阳〕.白附子是另一品种,白色、形似附子〔体较小〕,故名良附子.性偏上行,能祛风燥痰,偏用于头面风痰之疾,如吊线风〔颜面神经麻痹口眼歪斜〕等.川附子回阳逐寒,并能助肾阳.白附子无助肾阳的作用.附子因加工方法不同,可分炮附子、淡附片、黑〔乌〕附片、白附片等名目.治疗作用大致相同.假设细分起来,炮附子〔亦称黑附片〕最常用,药力足、效果快; 淡附片〔亦称白附片〕药力较和缓.另有川乌,与附子是同一植物,性味功用均相近,现在药房中已有的不分开.前人经验认为温肾助阳用附子,通痹祛风用川乌.参看“乌头〞项.附子配人参、山萸,治汗脱亡阳;配熟地、当归,能助生血之力;配肉桂,能补助肾阳;配桂枝、白芍、黄黄皮,治阳虚自汗.用量一般1.5〜9克.凡非虚寒证、寒湿证者忌用;热厥入咽即毙;孕妇忌服.一般不可与半夏、瓜篓、贝母、白芨、白毅同用.干姜味辛,性热.主要功能为温中散寒,回阳通脉.能引血分药入血中气分而生血,引附子入肾而祛寒回阳.并能温助心肺的阳气.常用于以下几种情况:1 .腹痛、腹泻:由于脾胃虚寒,寒邪影响脾胃运化功能而致脱腹冷痈,喜热喜按,或吐或泻,吐泻物满稀等症,可用干姜温中散寒.常与党参、白术、炙甘草、霍香、吴萸、扶苓、陈皮等同用.假设胸腹俱冷痛、大寒、呕吐不能食,腹中寒气上冲,上下疼痛者,可配川椒、人参〔党参〕、饴糖同用〔?金匮?大建中汤〕.2.亡阳虚脱:体弱阳虚者反抗力弱,如遇寒邪太盛,内侵脏腑,而出现脉微欲绝、四肢逆冷、凉汗湿衣、大便清稀完谷不化;或用发散药过多致大汗淋漓出汗太多而出现四肢厥冷,体温低下等,此为寒邪伤阳、或大汗亡阳而造成阳气欲脱的证候.可急用干姜回阳通脉,常配附子、甘草同用〔?伤寒论?四逆汤〕,虚人、老人还可再加党参〔或人参〕,冷汗不止者,还可加麦冬、五味子、山萸肉等等.3.寒痰咳喘:由于阳气虚,水湿不化,聚而为饮,水饮寒痰,上犯于肺可致咳嗽,吐白色稀水泡沫状痰,气喘,畏冷,头眩,不欲饮水,冬季易发等症,可以本品配细辛、五味子,名“姜辛味〞法,有温肺、开肺、合肺的作用,常参加应证汤药中使用,例如小青龙汤〔麻黄、桂技、白芍、甘草、半夏、干姜、细辛、五味子〕等.藏白辛苦温滑,入心经,通气滞,助胸阳而治胸痹〔心、胸及背疼痛〕.干姜辛温入脾经,兼入心肺,助阳而补心气.炮姜炭偏用于温经止血,偏治小腹、脾肾之寒.干姜偏用于治胃脱、脐腹、心肺之寒.用量一般0.9〜6克.炮姜炭用0.6〜3克.精血缺乏、内有热邪者,不宜用.高良姜味辛,性热,有温胃散寒、消食的作用.对胃脱冷痛、胃寒呕吐,中焦寒性腹痛、脾胃虚寒而致的泄泻、胃寒食滞等,均可应用.治寒性胃痛常配香附、吴萸、砂仁、霍香、神曲等同用.治寒性呕吐常配合半夏、生姜、丁香、扶苓、苏子等同用.治寒性腹痛可配合当归、炒白芍、桂枝、炮姜等同用.治寒性泄泻可配合木香、扶苓、泽泻、肉桂、炒山药、卖实等同用.治胃寒食滞可配合砂仁、焦三仙、炒槟榔、草豆蔻、炒内金等同用. 前人经验方有“良附九〞〔高良姜、香附,治胃痛〕、“高良姜汤〞〔高良姜、厚朴、当归、桂心、生姜.治胃肠绞痛〕,都是临床常用的有效方剂.干姜温中的作用偏在于脾而温脾寒, 常用于治脐腹部的寒病.高良姜温中的作用偏在于胃而散胃寒,常用于治脱腹部的寒痛.生姜辛重于温,长于外达走表,祛外寒、止呕吐.高良姜温重于辛,长于温中走里,散内寒、止疼痛.高良姜子〔又名红豆蔻〕有温肺散寒、醒脾燥湿、消食解酒的作用.我曾以红豆蔻配合干姜、甘草、冬花、紫苑、苏子、吴萸、杏仁、扶苓、香附,半夏等用于矽肺病人表现为肺胃俱寒而咳嗽、吐白痰、胃脱痛者,有一定临床效果,仅供参考.用量一般2.5〜9克.因热而致的吐泻、胃痛禁用.胡产巴胡产巴味苦,性大温.有温补肾阳,散寒除湿的作用.最常用于治疝气寒痛.对因肝肾虚严寒气而致的疝气疼痛,睾丸坠痛,小腹疝痼,睾丸月中痛、严寒等症, 可用本品配小茴香、吴茱萸、炒橘核、乌药、川楝子、肉桂、青皮等同用.我曾用上述药物,随证加减,用于睾丸结核、慢性睾丸炎、副睾丸炎等睾丸痛坠而非红月中热痛者,收到比拟好的效果,仅供参测试用.因受寒凉而引致肠胃痉挛疼痛,也可用本品配高良姜、香附、木香、干姜、吴萸等同用.小茴香治疝偏于行气散寒,胡产巴治疝偏于温肾散寒.用量一般3〜9克.阴虚阳亢者忌用.硫黄硫黄味酸,性热.有毒.大补肾阳,性虽热但不燥,且能疏利大肠,治老人虚秘〔阳虚而大便秘结〕.内服可用于肾阳虚衰而致两足严寒无力、阳萎、阴冷以及阳气暴绝、命欲垂微者, 可配合熟地、山萸、巴戟天、淫羊霍、肉质蓉、补骨脂、肉桂、附子、人参等同用.老人或久虚者下焦阳虚、二便启闭失司,大肠传导无力而致大便秘结不下者, 可用硫黄配半复、肉质蓉、当归、熟地等同用,有助阳通便的作用.前人有半硫丸〔半夏、硫黄〕专治老人虚秘.我曾用硫黄0.9〜1.5克,随汤药送服,一日两次,治疗慢性脊髓炎下肢截瘫大便不能自排者, 取得了满意的效果.现把当时用的汤药方写在下面,谨供同志们参考:熟地30〜45克、山萸9克、当归12克、肉欣蓉15〜25克、桃仁泥12克、巴戟夫12克、淫羊霍12克、肉桂6〜9克、半夏9克、生大黄9克〔过去用大黄大使也不下〕、槟榔9克,水煎服.硫黄 1.8〜3克,分两次随汤药冲服.可以随证加减.本品外用可治疥癣湿疮等皮肤病, 常作为油膏或外洗剂、搽剂等.用量一般0.6〜2.5克,常作为丸剂服用,或为末随汤药冲服.本品有毒,用量不可太大,也不可服用太久,要注意不要中毒.肉桂肉桂味辛、甘,性热.有温补肾阳、温中遂寒、宣导血脉的作用.具性浑厚凝降, 守而不走,偏暖下焦,能助肾中阳气〔旧称“命门之火〞〕,并能纳气归肾、引火归元.1.温补肾阳:肾阳缺乏那么可发生男子阳萎、精冷,妇女久不生育等症.男子常配鹿茸、熟地、菟丝子、枸杞子、潼蓑藜、山萸、附子、肉欣蓉、巴戟天、山药、扶苓、泽泻等同用.女子常配合当归、熟地、白芍、川茸、香附、生艾叶、附子、紫石英、吴萸、乌药等同用.肾阳虚也可导致小便不利,甚至发生水月中等,可用本品配合熟地、山药、牛膝、山萸、扶苓、丹皮、泽泻、附子、车前子〔济生肾气丸〕等同用.参看“附子〞“温助肾阳〞的内容.2.温中遂寒:因受严寒之气而导致的心腹疼痛、腹胀、少腹冷痛、寒疝、痛经等,可用本品配合高良姜、香附、吴萸、小茴香、乌药、丁香、沉香等同用.脾肾阳虚影响到中焦运化失调而产生虚寒性泻泄,大便清稀,甚至完谷不化等症.可以本品配合党参、白术、扶苓、炙甘草、干姜、附子、补骨脂、肉豆蔻、诃子、五味子等同用.我常以本品配附子、党参、白术、扶苓、木香、补骨脂、吴茱萸、肉豆蔻、五味子、诃子、炒山药、灶心土〔煎汤代水,用此汤煎药〕等,随证加减,用于治疗慢性痢疾,慢性肠炎等病,表现为虚寒泄泻者,可取得一定效果, 供参测试用.据近代研究,本品所含之挥发油,有缓和的刺激作用,能增强消化机能,排除消化道积气,缓和胃肠痉挛性疼痛.3.宣导血脉:血在脉中流行,寒那么凝涩,温那么流通.如气血虚弱,寒邪阻滞,气血流行不畅而生阴疽,或手指、足趾发凉疼痛,或指节黑烂,甚那么趾〔指〕节腐烂脱落〔脱骨疽,近代称闭塞性脉管炎〕.可用肉桂温通血脉,常配熟地、麻黄〔同捣〕、白芥子、鹿角胶、附片、红花、干姜、细辛、桂枝尖等同用.如气血虚弱的人,痈疽溃烂后久不收口,也可以本品配合党参、黄黄、白术、扶苓、当归、白芍、川茸、熟地、炙甘草〔十全大补汤〕等同用.据近代研究,本品有中枢性和末梢性扩张血管作用,能增强血液循环.4.引火归元:肾阳虚衰〔旧称命门真火缺乏〕而致虚阳上越,出现面赤、虚喘、汗出如油、足膝严寒、脉虚无根、尺脉微弱等症,此为真寒假热的戴阳证,须速用好肉桂引火归元,纳气归肾,常配合熟地、山萸、五味子、人参、附子、煨龙骨、煨牡蛎等同用.如肾火上浮而出现上热〔口干、喉痛、牙痛,不红不月中,夜间加重,痛连齿颊〕、下寒〔腰痛,腿足发凉,便海,尺脉弱〕之证,也可用本品引火归元,常配合元参、川断、牛膝、熟地、知母、细辛、桑寄生等同用〔这时肉桂用0.9〜2.5克即可〕.附子的作用迅速急烈,能回阴寒证中几欲散失的阳气〔回阳救逆〕,故前人称它能“救阴中之阳〞.肉桂的作用和缓浑厚,能补下焦肾中缺乏的真火〔温补肾阳〕, 更能引火归元,以息无根之火,故前人称它能“救阳中之阳〞. 救急药中多同附子,补益药中多用肉桂.干姜温中逐寒,偏入脾经气分,回阳通脉,兼通心阳.肉桂温中逐寒,偏入肾经血分,抑肝扶脾,兼交心肾.质量好药力足的肉桂称“紫油桂〞;刮去外面粗皮及里面薄皮的称“桂心〞, 性不太燥,适用于助心阳、交心肾;幼桂树皮,称“官桂〞,力弱性燥,适用于温中燥湿.一般通称肉桂.我常以六味地黄汤〔熟地60克或生熟地各30克、山药60克、山萸9克、茯苓9克、丹皮9克、泽泻6克〕中加肉桂〔最好是紫油桂〕0.9〜2克,煎水一至二暖瓶,晾温,代茶饮,用于治糖尿病口渴引饮者,渴那么饮此水,症情逐渐减轻, 饮水日渐减少,煎药汁也逐渐减少,减至与正常人差不多时,那么改为汤药服用, 每日一付,常收良效,谨供参考〔有时再加五味子6〜9克〕.用量一■股0.6〜4.5克;特殊重症可用9〜15克.阴虚火旺,热痛伤津者忌用,孕妇禁用.不宜与石脂同用.天南星天南星味苦辛,性温.主要功用为祛风痰.临床应用时根据两种不同炮制品种而治症有所不同,今分述于后:1.制南星〔用生姜制过的〕:主用于因风痰上扰而致的眩晕,中风仆倒、口眼歪斜、舌强失语、痰声漉漉以及惊风,癫痫,破伤风等.制南星能燥痰、祛经络中的风痰.常配大麻、白术、半夏、茯苓、菊花、白蓑藜〔治眩晕〕、桑枝、红花、桃仁、赤芍、炙山甲、地龙、瓜篓、钩藤、陈皮〔治中风〕、郁金、全蜗、天竺黄、远志、菖蒲、朱砂、僵蚕〔治惊风、癫痫〕、白附子、羌活、防风、娱蚣〔治破伤风〕等同用.2.胆南星〔用牛胆汁制过的〕:经过牛胆汁制造,其性变寒凉,既能豁痰又能清热,故适用于痰热引起的癫痫、小儿惊风、大人中风等症〔身热、舌苔黄、大便秘、痰黄稠、脉滑数〕.常配合瓜篓、天竺黄、郁金、菖蒲、远志、黄连、牛黄、雄黄、朱砂、生大黄、竹沥等同用.半夏化痰,辛而能守,主要是燥湿痰、健脾胃,兼能止呕.制南星化痰,辛而不守主要是化经络风痰,主用于中风、破伤风等.我常用制南星配半夏、茯苓、瓜篓、天竺黄、竹沥、桑枝、远志、桃仁、红花、钩藤、菊花、赤芍、地龙、炙山甲等随证加减,用于治疗脑血栓形成,脑栓塞等病表现为痰盛者.我也常用胆南星配郁金、白术、半夏、黄连、全蜗、天竺黄、菖蒲、远志、化橘红、茯苓、娱蚣、僵蚕、香附等随证加减,用于治疗癫痫、小儿惊风等,效果较好.以上仅供参考.用量一般3〜6克,病重者也可用至9克.胆南星用量可略小些,但也可以与上述相同.阴虚有燥痰的及孕妇均忌用.据近代研究报导,用动物实验证实有显著的祛痰作用.并有镇痛、镇痉、镇静作用.乌头乌头分两种,四川省栽培的称“川乌头〞或“川乌〞〔其侧根即附子〕.野生的和全国其他地区产的均称“草乌头〞或“草乌〞.川乌头味辛,性大热.有大毒.其治疗功用与附子根本相同,禁忌亦相同,请参阅“附子〞项下,兹不赘述.草乌头味辛,性大热.有大毒.主要功能为搜风胜湿,除寒开痹,破积散结.并有开顽痰,治顽疮及麻醉止痛的作用.以毒攻毒的作用胜过川乌和附子.本品配桑寄生、独活、续断、牛膝、威灵仙、伸筋草、千年健、制附片、骨碎补等,可用于受风寒所致的腰腿关节、肌肉疼痛,行路不便等久治不愈之症,配川乌、乳香、没药、桑枝、桂枝、防风、川茸、红花、地龙、炙山甲、大黑豆等, 可用于中风瘫痪、手足颤抖、言语不利等症.本品常配为药酒使用.例如用草乌、川乌、乌梅、银花、甘草、红花各6克,放白酒1斤中,浸泡20天〔也可再放入红、白糖各50克〕.每服5毫升,一日三次.名复方三乌酒,用于治疗风寒湿所致的关节疼痛、腰腿痛,及风湿性关节炎、类风湿性关节炎等病无热症表现者.对久治难愈的偏正头风、头痛、风痰头痛,也可用本品配川乌、赤小豆、苍术、川茸、生姜、霍香、乳香、麝香〔少许〕、佩兰等量,共为细末,用煎生葱的水为丸如绿豆大,每服1.5〜3克,用薄荷1.5克,煎汤送下,一日两次.饭后服. 同时可将丸药数粒,温水化开,涂于两太阳穴处及前额部〔注意勿使药入眼〕. 往在有效,请参考.据近代研究川、草乌均含有乌头碱,有一定的抗癌作用,因而有的用作抗癌药.我应用本品治癌症时,多用含有本品的古方成药“小金丹〞随辨证论治的汤药内服.兹介绍“小金丹〞的药方和制法如下:草乌46克〔用甘草、银花水炙〕、白胶香〔又名枫脂香〕46克、五灵脂〔醋炙〕46克、地龙肉46克、木鳖子〔去皮〕46克、乳香〔醋炙〕23克、没药〔醋炙〕23克、当归23克、香墨3.7克,共为细末,再研入麝香9. 4克,共研合极均匀.然后用白面94克打糊,俟冷,与药粉搅拌和匀,搓制成丸,阴干,每丸干后重0.63克,每服两丸,日服两次,温黄酒或温开水送下.此药丸可用于噱疡结核、乳疮、乳痈、月中块坚硬疼痛,一切阴疽初起. 我曾在辨证论治的根底上,随应证汤药送服〔或另服〕小金丹2〜3丸〔1.5克一丸者,可服1丸〕,每日两次.用于治疗颈淋巴肉芽月中、乳腺癌〔早期〕、胃癌等,均能取得一定效果,在自觉病症减轻的同时,并且可使硬结变软或兼见缩小,有的几至全消.可惜病例太少,治疗时间不长,没能作专门系统的观察,不能做出结论.仅提供参考. 用量一般为0.6〜3克,重症可稍多.禁忌及考前须知与“附子〞同,请参看该药.吴茱萸吴茱萸味辛苦,性热.有温胃散寒、疏肝燥脾、暖肾治疝的作用.常用于治疗:1.胃痛吐酸:胃寒疼痛,吞酸,呕吐,胸满等症,可用吴茱萸温胃散寒、降逆止呕.常配合生姜、半夏、高良姜、霍香、砂仁等同用.如肝气郁而化热,肝热犯胃而吐酸、胃痛者,因本品有疏肝作用,可配黄连〔黄连用量要大于吴萸五倍〕同用〔名左金丸〕.2.脾肾虚泄:脾肾虚寒引起的泄泻,主要表现为天将黎明时,腹中响鸣、疼痛, 立即上厕泻肚,或伴有腰痿腿冷、腹部喜暖等.本品辛温入肾,能散下腹部寒气, 常配合补骨脂、五味子、肉豆蔻〔四神丸方〕等同用.以这四味药为主,再适当配合一些应证药物即可,确有效果.我常用四神丸方加炒白术、扶苓、党参、木香、土炒白芍、槟榔、炒黄柏、灶心上〔煎汤代水〕等,随证加减,用于慢性肠炎,肠功能紊乱等病,确能取得一定疗效,仅供参考.3.疝痛:因肝肾寒气而致的疝气疼痛、睾丸坠痛等,可以本品配乌药、青皮、川楝子、桔核、小茴香、肉桂、荔枝核等同用.4.痛经:子宫严寒而致月经衍期,血少而黑,经行腹痛,可以本品配川茸、当归、红花、桃仁、香附、小茴香、牛膝、熟地、肉桂等同用.据近代研究,本品有收缩子宫的作用.。