缝洞型油藏提高采收率技术

- 格式:pdf

- 大小:8.17 MB

- 文档页数:66

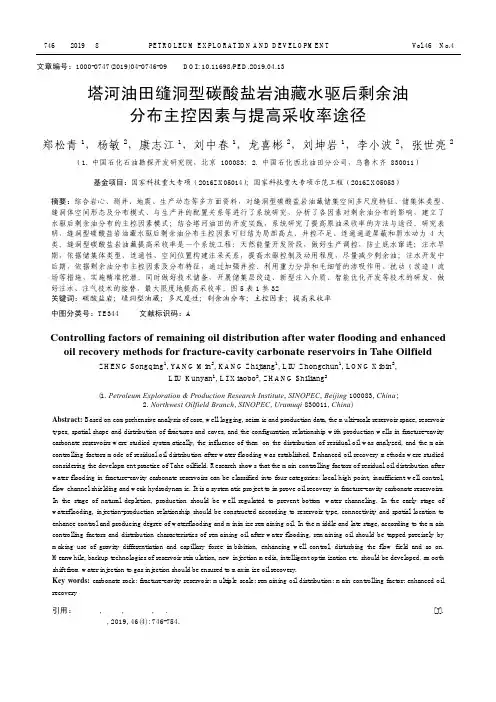

第 17卷 第 18期2017年 6 月科 学 技 术 与 工 程Science Technology and EngineeringVol. 17 © 2017No. 18Jun. 20171671 — 1815(2017)18-0055-08Sci. Tech. Engrg.塔河缝洞型碳酸盐岩油藏注气 提高采收率物理模拟赵 青 1 张建军1 丁保东1 王 洋 2( 中国石化西北油田分公司 \ 乌 鲁 木 齐 8 3 0 0 1 1 ; 中国石油大学( 华东) 石油工程学院 2 , 青 岛 266580)摘 要 鉴 于塔河缝洞油藏单井注气吞吐试验取得了较好采油效果, 为将注气技术从单井吞吐向单元区块进行推广, 有必要优化缝洞型油藏单元注气方式。

首先通过岩板刻蚀缝洞模型来研究不同气驱方式的产液特征、 产液规律, 在此基础通过具有 类似缝洞结构的玻璃刻蚀模型开展可视化物理模拟研究来定性解释上述规律产生的机制。

板状模型物理 模 拟 研究 发现 , 缝 洞模型水驱后以不同方式注气, 第一阶段皆表现为产水、 不出油; 不同注气方式产油速度、 采收率增值差别较大。

从采油速度 看, 转单纯注气效果优于气水同注、 气水交替和注泡沫;从采收率增值看, 泡沫驱 > 气 水 同 注 > 纯氮气驱 > 气 水 交 替 。

研究 表明, 水、 气体、 泡沫在缝洞介质中流动特征可概括为气往高处去, 水往低处流, 泡沫高低都能走; 上述驱替介质在缝洞模型中 特定的行进方式决定了其对水驱剩余油的作用机制和产液特征。

关键词碳酸盐岩油藏中 图 法 分 类 号 TE344;注气提高采收率文 献 标 志 码 B阁楼油塔河油田奥陶系油藏属于岩溶缝洞型块状油 藏, 储集空间以裂缝、 溶洞为主, 具有非均质性极强、 基质孔隙度低的特点。

目前, 注水替油是主要提高 采收率手段。

随着油田开发, 注水替油井轮次逐年 不断增加.失效井也越来越多, 注水替油效果逐年变 差, 很多油井注水替油失效导致高含水而停产关井。

123工程名称:碳酸盐岩缝洞型油藏开采机理及提高采收率基础研究首席科学家:李阳中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院起止年限:2018.1至2018.8依托部门:中国石油化工集团公司二、预期目标本工程的总体目标:刻画碳酸盐岩缝洞型储集体的缝洞单元外部形态、缝洞组合和填充物分布等特征,揭示深埋藏高温高压条件下缝洞单元空间发育和垮塌充填演化机制,建立缝洞单元成因模式和结构模式;发展碳酸盐岩缝洞型储层岩石物理分析方法,揭示缝洞单元的地球物理响应特征,建立缝洞单元高精度地震成像及识别描述方法;探索缝洞体充填与流体判识方法,形成碳酸盐岩缝洞型油藏描述方法和多元约束多尺度缝洞单元地质建模新方法,提高缝洞型油藏的描述水平和地质模型精度;发展缝洞单元的物理模拟和数值模拟方法,阐明缝洞型油藏开采机理,形成不同缝洞单元的开发模式;发展缝洞型油藏配套注水开发技术和剩余油预测方法,形成提高采收率的主导技术,实现油藏的高效开发。

成果应用后提高缝洞型油藏采收率4-5个百分点。

通过该工程的研究,将使我国在缝洞型油藏开发方面处于国际先进或领先水平,形成一支在国际上具有影响力的研究团队。

五年预期目标:<1)揭示高温高压条件下缝洞型碳酸盐岩储层的水岩相互作用机制、缝洞垮塌和充填机制,建立碳酸盐岩缝洞型油藏缝洞单元的结构模式和成因模式,解决塔河油田深层碳酸盐岩缝洞型油藏开发的基础地质认识问题。

<2)发展碳酸盐岩缝洞型储层岩石物理特征分析方法,揭示不同形式的缝洞单元体的地球物理响应特征;建立缝洞单元体的地震成像及识别描述方法;探索缝洞体充填与流体判识方法,最终实现缝洞单元的地球物理表征。

<3)形成碳酸盐岩缝洞型油藏描述方法,研制多元约束多尺度缝洞型油藏地质建模新方法,建立缝洞型油藏三维地质模型。

<4)发展缝洞单元的物理模拟和数值模拟方法,分析不同缝洞单元高效开发的影响因素及水驱油规律,阐明缝洞型油藏的开采机理,形成不同缝洞单元的开发模式。

牛心坨低渗裂缝性油藏中高含水期提高采收率实践摘要:牛心坨油层为一双重介质低渗裂缝性髙凝稠油砂岩油藏,目前处于中含水期。

近年来通过开展精细油藏地质特征研究,摸清剩余油分布规律。

在此基础上,实施分层系开发、注水结构调整、针对性措施挖潜及优化井下采油工艺技术等工作,开发效果明显改善,实现中高含水期高效开发,其成功经验对国内外同类油田的开发具有重要借鉴作用。

关键词:中含水;提高采收率;稳油控水;低渗;髙凝稠油;裂缝性;牛心坨油层一、油田概况牛心坨油层构造上位于辽河断陷西部凹陷西斜坡北端牛心坨断裂背斜构造带南部,构造形态为近南北向断鼻构造。

动用含油面积5.4Km2,石油地质储量1328×104t。

储层为。

油层埋深1500~2200m,含油井段130~135m,自下而上发育N1-N7砂层组,储层岩性为碎屑岩、含钙砂岩、碳酸盐岩。

油层物性差,平均孔隙度11.3%,平均渗透率26.7×10-3μ㎡。

天然裂缝发育,方向为北东向及北西向,裂缝线密度8.2条/m,开度0.05~1.0mm。

为一边水油藏,原油性质属髙凝稠油,地层原油粘度76.3mpa.s,地面脱气原油粘度一般为400~1600 mpa.s,地面脱气原油密度0.89~0.92g/cm3,凝固点35~41℃,析蜡温度51~64℃,含蜡10.8%~15.5%。

原始地层压力20.07Mpa,饱和压力4.71 Mpa,原始汽油比23m3/t。

二、开发历程总体上可划分为天然能量开采和注水开发两个阶段:(1)天然能量采油阶段(1988年5月-1991年8月)此阶段,采取先期压裂改造油层,井筒伴热深抽工艺等配套技术开采。

日产油水平最高达到735t/d,但由于天然能量不足,导致油井单井产量由初期18t/d下降到阶段末5.4t/d,地层压力由原始20.07Mpa下降到13.6Mpa。

阶段末共投产油井81口,开井65口,日产油349t/d,阶段产油44.2152×104t,采油速度0.96%,采出程度3.33%。

《缝洞型油藏提高开发效果基础研究》篇一一、引言随着全球对能源需求的日益增长,石油开采逐渐转向了更为复杂和难于开采的缝洞型油藏。

这些油藏以其特殊的地质特征,如分布不规则的缝洞,对开采效率和技术水平都提出了极高的要求。

然而,在目前石油行业面临着低油价的背景下,提高缝洞型油藏的开发效果是许多企业和研究者迫切关注的焦点。

因此,本研究针对提高缝洞型油藏的开发效果展开深入探讨。

二、缝洞型油藏特征首先,我们要了解缝洞型油藏的基本特征。

这类油藏具有以下特点:一是地质结构复杂,储层内部裂缝和溶洞发育,且分布不规则;二是储层非均质性严重,不同区域的储油能力和渗流特性差异大;三是多井之间的连通性差,增加了采油难度。

因此,开发此类油藏需解决的主要问题是提高采收率、优化采出方式、以及解决工程和技术上的难题。

三、开发技术难点及分析针对缝洞型油藏的开发,其技术难点主要表现在以下几个方面:1. 裂缝和溶洞的识别与描述:如何准确识别和描述储层内部的裂缝和溶洞分布是提高开发效果的关键。

这需要借助先进的地球物理勘探技术和地质建模技术。

2. 储层非均质性的处理:由于储层非均质性严重,需要采取有效的措施来改善储层的渗流特性,提高采收率。

这包括优化注水策略、采用化学驱油技术等。

3. 井间连通性的改善:通过优化井网布局、采用水平井等技术手段来改善多井之间的连通性,从而提高采油效率。

四、提高开发效果的基础研究针对上述技术难点,本研究从以下几个方面进行了深入研究:1. 强化地质研究:利用先进的地震、测井等地球物理勘探技术,获取更准确的地质信息,为制定开发方案提供基础数据支持。

2. 优化开发方案:根据地质特征和储层特性,制定针对性的开发方案,包括优化井网布局、选择合适的开采方式等。

3. 引入新技术:如采用水平井技术、化学驱油技术等来改善储层的渗流特性和提高采收率。

同时,利用人工智能和大数据技术对生产数据进行实时分析和优化,提高决策的科学性。

4. 强化工程管理:加强生产过程中的工程管理,确保生产安全、高效进行。

碳酸盐岩缝洞型油藏定量化注水提高采收率技术根据碳酸盐岩缝洞型油藏地质特征,依托油藏工程方法,利用油藏物质平衡原理,结合现场实验,分析了缝洞型碳酸盐岩油藏定量化注水技术。

该技术实现了缝洞型油藏注水时机的准确把控,可有效保持油藏能量及泄油半径。

对于单井缝洞单元注水替油井实现了周期注水定量化设计,对于多井缝洞单元水驱井组,通过采油井分水量计算,实现了注采井组多流线差异化定量水驱及均衡波及。

该技术的使用对碳酸盐岩缝洞型油藏高效开发,有效提高油藏采收率具有重要的意义。

标签:碳酸盐岩;缝洞型油藏;物质平衡方程;定量化注水;采收率一、地质背景塔河油田位于塔里木盆地塔北隆起區南坡阿克库勒凸起南部,是典型的奥陶系碳酸盐岩古岩溶缝洞型油藏(漆立新,2014)。

受多期构造岩溶控制,储集空间以大型溶洞、溶蚀孔洞及裂缝为主,基岩基本不具备储渗能力,储集体非均质性极强,空间分布复杂(李阳,2013;金强等,2013)。

开发过程中普遍出现含水快速上升,产量递减快,常规开发手段开发效果不理想,采收率较低。

二、定量化注水理论依据2.1单井注水替油生产实践表明,储集体发育程度越好,规模越大,其注水替油效果越好,尤其以溶洞型储集体效果最好。

2.2单元注水开发实践表明,塔河油田碳酸盐岩缝洞型油藏有相当一部分注采单元为一注多采或多注一采模式,要保证注水过程均衡波及,需要精准确定每口受效井的分水量。

同理,可根据油藏物质平衡原理,计算单元中受效井的分水量。

定量化注水技术可以实现单元注水量的定量化配注与调整,通过调整生产压差、注水参数等方式,来调整井间压差,从而分配引导分水量,使得同一注采井组中,不同受效井均达到注采平衡,均衡波及。

三、定量化注水生产实践3.1注水替油井的定量化注水实践以A井为例,该井钻完井过程中发生少量漏失(205.5m3),钻遇溶洞型储集体。

投产即带水,累计产液2442t,产油2164t后停喷转抽,生产过程中与邻井无明确动态响应,为典型的定容性单井缝洞单元。

塔河油田主力油藏属于岩溶缝洞型碳酸盐岩油藏,溶洞是塔河地区奥陶系碳酸盐岩最有效的储集体类型,裂缝是次要的储集空间,基质部分基本不具有储油能力。

奥陶系储层埋深5400~6600m,注水替油是油田增产和减少递减的主力措施。

但油井经过多轮次注水替油后,油水界面上移,替油效果逐渐变差,很多油井注水替油失效导致高含水而停产关井。

另外。

注水只能把油井地下溶洞溢出口以下的油驱替出来,但对溢出口以上顶部的“阁楼油”却难以动用,使得井周高部位大量剩余油无法采出,影响了采油效益。

因此,寻找合适恰当的技术以提高这类油藏的采收率对于油田高效开发来说至关重要。

一、为什么应用注氮气技术基于国内制氮工艺技术成熟,氮气气源量大,空气中氮气含量78%,且氮气难溶解于原油,1m3原油最多能溶解氮气28m3,混相压力为50-100MPa,油藏条件下注入的N2是非混相状态,可有效形成气顶替油效果好,确定了氮气作为注气替油气源。

并且气体注入地层后,在重力作用下向高部位上升,会形成“气顶”,排驱原油下移,同时补充地层能量,减缓由于地层能量下降造成的递减以及控制含水上升,抑制底水锥进,可有效启动单纯注水无法驱动的“阁楼油”。

因此开展注氮气动用高部位“阁楼油”无疑是碳酸盐岩缝洞型油藏长期稳产的重要技术手段。

二、注氮气技术的选井原则通过分析注水替油失效井静态及生产动态、计算剩余可采储量,制定了井筛选原则:1.地震反射特征表明储集体具有一定规模;2.井点周 围的高部位有明显反射特征;3.钻遇溶洞或主要生产层段位于岩溶风化面30m以下;4.储量丰度高,累产油量大,底水锥进造成水淹的油井;5.注水替油效果变差或失效后,动静态资料表明具有剩余油潜力。

三、注氮气工艺实现流程及优化1.注入方式优化初期在进行注氮气时,采用的是液氮作为注入气源,虽然油井现场试验效果好,但存在着液氮组织困难,且液氮成本高,投入产出比高,经济效益低的问题。

针对上述问题,提出了利用撬装膜制氮机与35MPa制氮拖车配合注水泵实行气水混注的方式,在满足注氮施工要求的同时大幅度降低了成本。

提高裂缝性油藏采收率的综合技术——以火烧山油田为例石彦;谢建勇;郑观友;陈新志;刘中军;梁成钢;余永新【摘要】火烧山油田为裂缝性特低渗透非均质砂岩油藏,高角度直劈裂缝广泛发育,油田开发过程中水窜、水淹严重,产量递减大。

通过4期综合治理,使油田开发效果得到明显提高,实现了油田持续稳产。

在治理过程中,以精细注水、精细采油、精细措施作为技术关键,开展了开采配套技术研究,如机械管柱与化学工艺结合,各化学工艺技术相结合等,形成了提高采收率的综合性开采技术,为火烧山油田的稳产奠定了技术基础,取得了良好开发效果。

%Huoshaoshan oilfield is a typical fractured sandstone reservoir with very low permeability,very serious heterogeneity and high angle fractures.And serious reservoir watered-out or water breakthrough caused obvious production decline during the oilfield development.Through four-period comprehensive controls and various field technological tests and stable production measures,the development efficiency of this oilfield has been improved significantly,realizing its continuous stable production.In the comprehensive controls,taking detailed water injection,detailed oil production,detailed well stimulation treatment as key technologies,study on the matching technology was carried out.The technological development and integration with each other such as combination of mechanical string and chemical processes and technologies formed comprehensive development technologies for EOR and gained good results,which lays a technical foundation for stable production of Huoshaoshan oilfield.【期刊名称】《新疆石油地质》【年(卷),期】2012(033)002【总页数】3页(P198-200)【关键词】准噶尔盆地;火烧山油田;裂缝性油藏;提高采收率【作者】石彦;谢建勇;郑观友;陈新志;刘中军;梁成钢;余永新【作者单位】中国石油新疆油田分公司准东采油厂,新疆阜康831511;中国石油新疆油田分公司准东采油厂,新疆阜康831511;中国石油新疆油田分公司准东采油厂,新疆阜康831511;中国石油新疆油田分公司准东采油厂,新疆阜康831511;中国石油新疆油田分公司工程技术处,新疆克拉玛依834000;中国石油新疆油田分公司准东采油厂,新疆阜康831511;中国石油新疆油田分公司准东采油厂,新疆阜康831511【正文语种】中文【中图分类】TE348火烧山油田是典型的裂缝性砂岩油藏,1988年注水开发,1989年产油71.2×104 t.由于裂缝的影响,水驱效率低,产量急剧递减,1994年产油降至33.9×104 t.针对火烧山油田裂缝和断裂是走向相同的高渗带,是水窜的主要通道,储集层基质储渗能力极差,流动孔隙少,渗吸采收率低这一特点[1,2],经过多年研究治理,目前产量恢复到40×104 t以上,并连续稳产5 a以上,取得了显著效果。

《缝洞型油藏提高开发效果基础研究》篇一一、引言随着全球能源需求的不断增长,缝洞型油藏的开发逐渐成为国内外石油工业的关注焦点。

缝洞型油藏因其独特的储层结构和复杂的流动特性,给开发工作带来了诸多挑战。

为了提高缝洞型油藏的开发效果,本文从基础研究的角度出发,对缝洞型油藏的储层特征、开发过程中的问题以及相应的技术措施进行了深入探讨。

二、缝洞型油藏储层特征及开发难点1. 储层特征缝洞型油藏是一种以裂缝和溶洞为主要储集空间的油藏类型。

其储层具有多尺度、多层次、非均质性强等特点,导致储层内流体流动复杂,难以预测。

2. 开发难点(1)储层评价难度大:由于储层非均质性强,难以准确评价储层的物性参数和流体分布情况。

(2)开采效率低:受限于复杂的储层结构和流动特性,缝洞型油藏的开采效率往往较低。

(3)开发成本高:缝洞型油藏的开发需要采用复杂的技术手段和较高的投资成本。

三、提高开发效果的基础技术研究1. 储层精细描述与评价技术(1)利用地震、测井等资料进行储层精细描述,确定裂缝和溶洞的分布范围及规模。

(2)采用地质统计学方法,结合岩石物理实验数据,评价储层的物性参数和流体分布情况。

(3)利用数值模拟技术,对储层进行三维地质建模,为开发方案的制定提供依据。

2. 优化开发方案设计(1)根据储层特征和流体分布情况,制定合理的井网部署和开采顺序。

(2)采用水平井、多分支井等钻井技术,提高井筒与储层的接触面积,提高开采效率。

(3)结合注水、注气等措施,调整储层压力,优化流体的流动路径,提高开采效果。

3. 先进开采技术应用(1)采用超声波振动、电磁波等物理场技术,增强储层内流体的流动能力。

(2)应用纳米材料等新材料技术,改善储层的渗透性能,降低开采难度。

(3)利用智能油田技术,实现缝洞型油藏的智能监控、智能决策和智能开采。

四、实例分析以某缝洞型油藏为例,通过应用上述基础技术研究,实现了以下效果:1. 通过储层精细描述与评价技术,准确掌握了储层的物性参数和流体分布情况,为开发方案的制定提供了可靠依据。

塔河油田缝洞型油藏水驱后气驱提高采收率可视化实验程晓军【摘要】塔河油田缝洞型油藏注水开发后,开展单井注气提高采收率实验,注气效果显著,但油藏开发中后期逐渐出现注水、单井注气效果变差,大量水驱后剩余油未能动用.为了提高此类油藏的注气开发效果,需要针对性地开展多井单元注气提高采收率机理研究.通过设计、制作物理可视化模型进行气驱模拟实验,探讨缝洞型油藏气驱后剩余油的分布情况及其影响因素.实验结果表明,水驱后氮气驱,能有效提高驱油效率,注气方式、注入位置和模型充填等因素对气驱效果有影响,采用连续稳定注气方式,在构造高部位注气,低部位采油,可有效提高气驱效果,为类似油藏单元水驱后剩余油的开采提供借鉴.【期刊名称】《新疆石油地质》【年(卷),期】2018(039)004【总页数】7页(P473-479)【关键词】塔河油田;缝洞型油藏;可视化模型;氮气驱;剩余油分布;提高采收率【作者】程晓军【作者单位】西南石油大学油气藏地质及开发国家重点实验室,成都610500【正文语种】中文【中图分类】TE357.7碳酸盐岩油藏资源储量大,约占全球油气资源总储量60%以上,且多数油藏具有规模大、产量高的特点,有着广阔的开发前景。

该类油藏是由古岩溶和构造运动共同作用形成的,是一种以岩溶缝洞储集体控藏为主的特殊油藏。

缝洞型碳酸盐岩油藏以溶蚀孔洞、裂缝及大型溶洞为主要储集空间,具有储集层非均质性极强、储集空间连续性差、不同储集单元的天然能量和储量差异大、油水分布关系复杂等特点,因而被称为最复杂的特殊碳酸盐岩油藏。

前人对缝洞型油藏气驱机理进行了很多研究,并取得了大量的成果。

如不同类型气体、不同倾角裂缝及不同黏度流体对提高采收率的影响[1-4];注氮气对塔河油田缝洞高部位油井的影响,以及通过注氮气开发阁楼剩余油理论[5-6];基于缝洞型油藏全直径岩心,模拟油藏温度、压力条件,考察了缝洞型油藏水驱后期注氮气、二氧化碳和天然气提高采收率的驱油效果[7-8];通过建立可视化模型,研究了不同驱替方向、注入角度以及介质填充等因素对注气提高采收率的影响[9-10];采用微观可视化实验方法,对缝洞型油藏气驱机制进行研究,进行多组驱替组合实验,认为针对开口向上与向下的洞为主的缝洞型油藏,提高采收率的最佳注入方式是气水交替驱[11-14];通过制作不同开度的单裂缝可视化有机玻璃模型,开展缝洞型碳酸盐岩油藏单裂缝注氮气驱油实验[15-16];利用制作相似性条件的二维可视化物理模型,研究了水驱后剩余油类型、分布规律及氮气驱剩余油开发[17]。

《缝洞型油藏提高开发效果基础研究》篇一一、引言随着全球对能源需求的不断增长,油田的开发工作面临着巨大的挑战。

在多种类型的油藏中,缝洞型油藏由于其特有的地质特性,开发难度尤为突出。

因此,本文将就如何提高缝洞型油藏的开发效果进行基础研究,分析其地质特征、开发难点及可能的解决方案。

二、缝洞型油藏的地质特征与开发难点缝洞型油藏是指由裂缝和溶洞组成的复杂地质结构,其特点为储层非均质性强、连通性差,使得原油开采困难,效率低下。

这类油藏的独特性给开发工作带来了极大的挑战,具体体现在以下几个方面:1. 油气藏复杂性:裂缝和溶洞的大小、形态和分布极不规则,增加了油气的运移难度和储层的不确定性。

2. 连通性差:储层内裂缝和溶洞的连通性差,使得油气的流动速度和路径无法预测,加大了开发的难度。

3. 采收率低:由于非均质性强,传统采油技术难以充分发挥作用,导致采收率低。

三、提高缝洞型油藏开发效果的基础研究为了解决上述问题,本文将从以下几个方面进行基础研究,以寻求提高缝洞型油藏开发效果的方法:1. 地质特征研究:通过地质勘探和数据分析,深入研究缝洞型油藏的裂缝和溶洞的分布、大小和形态等特征,为后续的开采工作提供依据。

2. 采收率提升研究:采用新型采收技术如注水驱动技术、钻井与增补压力法等来改变原油在地下裂缝与溶洞间的运移状况,增加连通性。

此外,还需要开展二次甚至三次的精细化开发与勘探,以期增加储量认知及油气资源有效开采的比重。

3. 采出率提升技术研究:开发更为精确的地震、测井技术,分析油田动静态特性以及利用新理论与方法等以了解并模拟缝洞型油藏的地质构造,以提高对复杂油气流的有效捕捉能力。

4. 环境友好与安全研究:由于缝洞型油藏通常处于地下深处的环境条件特殊且可能具有较高风险性,因此在开采过程中应充分考虑到环境友好及安全问题。

通过科学地实施地下储存管理以及有效的废弃物处理技术来确保环境保护及人身安全。

5. 增强合作与跨学科研究:通过跨学科的合作与研究来探讨提高缝洞型油藏的开发效果的新途径和新方法。

《缝洞型油藏提高开发效果基础研究》篇一一、引言随着全球能源需求的不断增长,油藏的开发与利用显得尤为重要。

缝洞型油藏作为一种特殊的油藏类型,其开发难度较大,开发效果也往往不尽人意。

因此,对缝洞型油藏进行基础研究,提高其开发效果,具有重要的现实意义和实际应用价值。

本文旨在探讨缝洞型油藏的特点及开发过程中存在的问题,通过理论分析、实验研究和现场应用相结合的方法,对提高缝洞型油藏开发效果的基础研究进行深入探讨。

二、缝洞型油藏特点及开发难点缝洞型油藏是指具有复杂缝洞结构的油藏,其特点是储层非均质性强、渗流规律复杂、储量分布不均等。

由于这些特点,缝洞型油藏在开发过程中存在以下难点:1. 储层非均质性强,导致注水开发效果差,油井产量不稳定。

2. 渗流规律复杂,难以准确描述油藏的流动状态。

3. 储量分布不均,导致部分区域油藏难以有效动用。

三、提高缝洞型油藏开发效果的基础研究针对缝洞型油藏的特点及开发难点,本文从以下几个方面进行基础研究,以提高其开发效果:1. 储层描述与建模储层描述与建模是提高缝洞型油藏开发效果的基础。

通过地质、地球物理、地球化学等多种手段,对储层进行精细描述,建立高精度的三维地质模型。

这有助于更准确地描述储层的非均质性和渗流规律,为后续的油藏工程设计和开发提供可靠依据。

2. 渗流规律研究针对缝洞型油藏的渗流规律,进行深入的理论分析和实验研究。

通过建立数学模型、进行物理模拟实验等方法,揭示缝洞型油藏的渗流机制和流动状态。

这有助于优化注水开发方案,提高油井产量和采收率。

3. 优化注水开发方案根据储层描述与建模、渗流规律研究的结果,制定优化注水开发方案。

通过调整注水压力、注水速度、注水时机等参数,使注水开发更加符合储层的实际情况。

同时,采用先进的监测技术,实时监测油藏的动态变化,为优化注水开发提供依据。

4. 高效采收技术的研究与应用针对缝洞型油藏的特殊性,研究并应用高效的采收技术。

例如,采用水平井、多分支井等特殊井型,提高对储层的动用程度;采用新型的采收设备和工艺技术,提高采收率和生产效率等。

缝洞型油藏泡沫辅助气驱提高采收率技术可行性刘中春;汪勇;侯吉瑞;罗旻;郑泽宇;屈鸣;朱道义【摘要】According to the characteristics of the karstic oil reservoir,the two-and three-dimensional visual physical model of karstic media were constructed to study the displacement mechanisms and the characteristics of remaining oil under water, gas and foam flooding,respectively. Then,the suitability of foam in fractured-cavity media was analyzed. Also the experi-mental implementation effect of foam-assisted gas flooding was evaluated through a high-pressure and high-temperature 3D model. The results show that the foam-assisted gas flooding can remarkably improve the gas flooding of karstic oil reservoir. It is also found that the N2foam flooding can increase the recovery of gas flooding by 7%. The viscosity increasing effect and the adjustable flow resistance would be the main mechanism for expanding swept efficiency,which are beneficial to displace the by-pass oil and the remaining oil trapped in the closed fractures. Foam assisted gas flooding as an EOR technology in karstic carbonate reservoir is preliminary feasible.%根据缝洞型油藏特征,建立二维和三维可视化缝洞介质物理模型,研究水驱、气驱、泡沫驱在缝洞介质中的剩余油形成及驱替机制,对比分析泡沫驱在缝洞型介质适应性.利用三维高温高压缝洞模型评价泡沫驱实施效果.结果表明:泡沫辅助气驱能够显著改善缝洞型油藏气驱效果,在实验条件下,水驱后N2泡沫驱能够将气驱采收率提高7%,裂缝中泡沫的增黏作用和可变流动阻力效应使得其能够进一步扩大气驱波及体积,有效启动绕流油与封闭孔洞剩余油;泡沫辅助气驱作为碳酸盐岩缝洞型油藏三次采油技术是可行的.【期刊名称】《中国石油大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2018(042)001【总页数】6页(P113-118)【关键词】缝洞型油藏;泡沫驱;波及效率;裂缝;剩余油【作者】刘中春;汪勇;侯吉瑞;罗旻;郑泽宇;屈鸣;朱道义【作者单位】中国石化石油勘探开发研究院,北京100083;中国石油化工集团公司海相油气藏开发重点实验室,北京100083;中国石油大学提高采收率研究院,北京102249;中国石油大学石油工程教育部重点实验室,北京102249;中国石油大学提高采收率研究院,北京102249;中国石油大学石油工程教育部重点实验室,北京102249;中国石油大学提高采收率研究院,北京102249;中国石油大学石油工程教育部重点实验室,北京102249;中国石油大学提高采收率研究院,北京102249;中国石油大学石油工程教育部重点实验室,北京102249;中国石油大学提高采收率研究院,北京102249;中国石油大学石油工程教育部重点实验室,北京102249;中国石油大学提高采收率研究院,北京102249;中国石油大学石油工程教育部重点实验室,北京102249【正文语种】中文【中图分类】TE347.46塔河油田奥陶系油藏是中国已经发现的储量最大的碳酸盐岩缝洞型油藏[1],因缝洞储集空间尺度差异大、离散分布,且高角度裂缝发育[2],其开采机制与砂岩油藏不同[3]。

塔河碳酸盐岩油藏如何提高采收率摘要:塔河油田缝洞型碳酸盐岩油藏以大型溶洞、溶蚀孔洞及裂缝为主要储集空间,其非均质性极强,且多种流动方式共存,勘探开发属于世界级难题。

综合分析了塔河油田缝洞型碳酸盐岩油藏的开发历程,确定油井过早出水、储量动用能力低、天然能量不足是天然能量开发阶段采收率低的主要原因;水驱效率低是注水开发阶段采收率低的主要原因,并提出了不同开发阶段不同的提高采收率的方法。

对塔河油田进一步提高采收率具有重要的意义。

关键词:缝洞型碳酸盐岩油藏提高采收率影响因素储集空间类型塔河油田前言碳酸盐岩油藏蕴含全球约60%以上的油气资源,具有广阔的开发前景.塔河油田奥陶系油藏是中国已经发现的储量最大的碳酸盐岩缝洞型油藏.不同于常规碳酸盐岩裂缝型油藏,该类油藏主要表现为溶洞和裂缝非常发育,流体主要储集于大型溶洞和裂缝;同时,裂缝也是主要的流体流通通道,碳酸盐岩基质基本不具备储渗能力,缝洞分布不均,裂缝倾角较大,溶洞大小不一,储集空间结构复杂,储集层具有极强的非均质性.由于该类油藏储层天然能量不足,在开发中稳产期短、油井见水快并伴有暴性水淹、产量自然递减迅速及采出程度较低,给开发带来技术难题。

1.开发现状塔河油田缝洞型碳酸盐岩油藏储集体受多次构造运动影响,多期次叠置、改造,岩溶缝洞交互发育,形成了控制因素复杂、非均质性极强的储集特征[7-8]。

根据岩心统计,其储层孔隙度为0.04%~10.6%,平均为0.76%,87%的样品孔隙度小于1.0%;渗透率平均为0.7087×10-3μm2,96%的样品渗透率小于1.0×10-3μm2,属于基质渗透率低的缝洞型碳酸盐岩油藏。

加上其埋藏深度大、地层温度高、地层水矿化度高,开发难度大。

塔河油田缝洞型碳酸盐岩油藏根据开发进程划分为3个阶段,即评价及试采上产阶段、滚动开发稳产阶段和规模开发阶段。

1.提高采收率面临的主要问题对于常规砂岩油藏,驱油效率与波及系数决定水驱油藏的采收率。