人教版历史与社会八下悄然转变中的社会生活

- 格式:doc

- 大小:78.00 KB

- 文档页数:5

人教部编版历史八年级下册:第19课《社会生活的变迁》说课稿一. 教材分析《社会生活的变迁》是人教部编版历史八年级下册第19课的内容。

本课主要讲述了新中国成立以来,我国社会生活的巨大变迁。

教材通过丰富的图文资料,展示了我国在、经济、文化、科技等方面的发展变化,反映了人民群众生活水平的提高和精神面貌的焕然一新。

本课是学生了解新中国成立以来社会变迁的重要窗口,对于培养学生的爱国主义情感、历史责任感具有重要意义。

二. 学情分析八年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对于新中国成立以来的历史有一定的了解。

但针对本课内容,学生可能对一些具体的社会变迁现象理解不够深入,需要通过本课的学习,进一步拓展知识面,提高历史素养。

同时,学生对于教材中涉及的历史事件和人物,可能存在认知上的模糊地带,需要教师进行有针对性的讲解和引导。

三. 说教学目标1.知识与技能:通过本课学习,学生能够掌握新中国成立以来社会生活的变迁历程,了解我国在、经济、文化、科技等方面的发展变化。

2.过程与方法:通过本课学习,学生能够运用历史知识分析问题、解决问题的能力,培养学生的历史思维能力。

3.情感态度与价值观:通过本课学习,学生能够深刻体会新中国成立以来,人民群众生活水平的提高和精神面貌的焕然一新,激发学生的爱国主义情感和历史责任感。

四. 说教学重难点1.教学重点:新中国成立以来社会生活的变迁历程,我国在、经济、文化、科技等方面的发展变化。

2.教学难点:如何引导学生深刻理解社会变迁背后的原因,以及人民群众在变迁过程中的奋斗与贡献。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用问题驱动法、案例分析法、小组合作法等,引导学生主动探究、积极参与。

2.教学手段:利用多媒体课件、历史图片、视频资料等,丰富教学手段,提高课堂教学效果。

六. 说教学过程1.导入新课:通过展示新中国成立以来的历史图片,引发学生对我国社会变迁的兴趣,导入新课。

2.讲授新课:分别从、经济、文化、科技等方面,详细讲解新中国成立以来社会生活的变迁。

《悄然转变中的社会生活》课的教学反思[案例背景]为了深化我校《网络技术条件下的学科教学研究》课题的研究,研讨信息技术如何与学科课程进行整合,我校在二00五年六月组织了该课题课堂教学的展示活动。

我选择的展示课——《悄然转变中的社会生活》是人教版《历史与社会》(八年级下册)教材中比较能够反映综合科教材特色的一课。

[教学反思]在上课前,我对网络教学并不太熟悉,虽然在这之前也曾利用网络进行过一些主题教学活动,但没有进行过历史学科课程与信息技术整合的实践,也没有任何相关的案例可以借鉴。

因此我只能以“摸着石头过河”的心态来备课。

为此我首先利用网络查询了一些其他学科网络课的案例,并结合自己的一些想法设计了这节课。

一节课上下来,既得到了一些收获,又觉得与想象中的效果有一定的差距,存在一定的问题。

针对这节课准备和具体实践过程当中所出现的问题,我进行了认真的反思和总结,对信息技术与历史学科课程的整合初步形成了自己的一些看法以供大家参考。

首先,我认为在信息技术与历史学科课程的整合过程中,应该将传统教学中优良的教学方法和现代化教学手段有机地结合起来。

历史学科博大精深,要一一查找有关信息是十分困难的,有时“皓首穷经不可得”,虚掷了许多的宝贵时间。

随着信息时代的到来,许多的史料(包括文字、图片及其他资料)通过计算机网络查询,往往“按键索骥瞬间获”。

因此通过网络教学与传统教学方式相比,可以让学生在课堂中了解到更多的知识,掌握大量的相关信息,节省课堂时间,着重培养自己的分析和创造能力,从而更有利于学生充分理解和掌握一些课文中的问题,提高学习效率和深化学习效果。

但是,在课堂中如果单纯地使用计算机网络进行授课,数字化信息就会使学生将学习知识视为“拷贝”和“粘贴”过程;习惯性使用“超链接”动作会使学生不再耐心地阅读书本和学习课本知识;多媒体演示则使学生感觉到上课就像是看电影,不需大脑思考,削弱学生的思维能力。

所以,在信息技术与历史学科课程的整合时,将传统教学中优良的教学方法和现代化教学手段有机地结合起来显得非常重要。

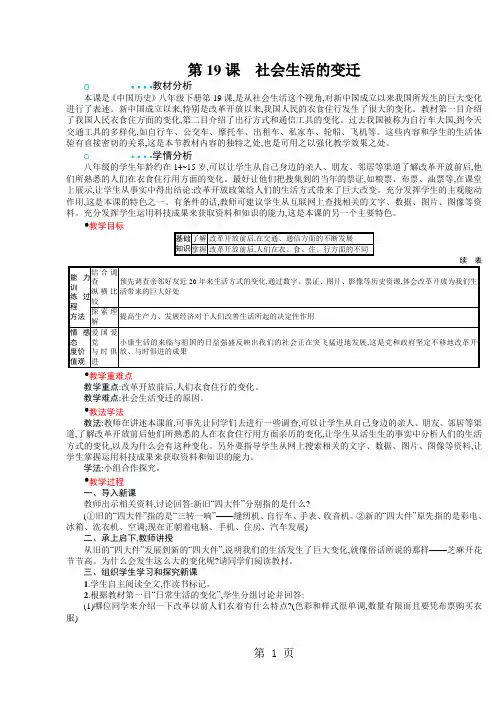

第19课社会生活的变迁教材分析本课是《中国历史》八年级下册第19课,是从社会生活这个视角,对新中国成立以来我国所发生的巨大变化进行了表述。

新中国成立以来,特别是改革开放以来,我国人民的衣食住行发生了很大的变化。

教材第一目介绍了我国人民衣食住方面的变化,第二目介绍了出行方式和通信工具的变化。

过去我国被称为自行车大国,到今天交通工具的多样化,如自行车、公交车、摩托车、出租车、私家车、轮船、飞机等。

这些内容和学生的生活体验有直接密切的关系,这是本节教材内容的独特之处,也是可用之以强化教学效果之处。

学情分析八年级的学生年龄约在14~15岁,可以让学生从自己身边的亲人、朋友、邻居等渠道了解改革开放前后,他们所熟悉的人们在衣食住行用方面的变化。

最好让他们把搜集到的当年的票证,如粮票、布票、油票等,在课堂上展示,让学生从事实中得出结论:改革开放政策给人们的生活方式带来了巨大改变。

充分发挥学生的主观能动作用,这是本课的特色之一。

有条件的话,教师可建议学生从互联网上查找相关的文字、数据、图片、图像等资料。

充分发挥学生运用科技成果来获取资料和知识的能力,这是本课的另一个主要特色。

教学目标基础知识了解改革开放前后,在交通、通信方面的不断发展掌握改革开放前后,人们在衣、食、住、行方面的不同教学重难点教学重点:改革开放前后,人们衣食住行的变化。

教学难点:社会生活变迁的原因。

教法学法教法:教师在讲述本课前,可事先让同学们去进行一些调查,可以让学生从自己身边的亲人、朋友、邻居等渠道,了解改革开放前后他们所熟悉的人在衣食住行用方面亲历的变化,让学生从活生生的事实中分析人们的生活方式的变化,以及为什么会有这种变化。

另外要指导学生从网上搜索相关的文字、数据、图片、图像等资料,让学生掌握运用科技成果来获取资料和知识的能力。

学法:小组合作探究。

教学过程一、导入新课教师出示相关资料,讨论回答:新旧“四大件”分别指的是什么?(①旧的“四大件”指的是“三转一响”——缝纫机、自行车、手表、收音机。

部编人教版历史八年级下册第19课《社会生活的变迁》教学设计一. 教材分析部编人教版历史八年级下册第19课《社会生活的变迁》主要讲述了我国从计划经济时代到改革开放以来,社会生活发生的巨大变迁。

本课内容涉及衣、食、住、行等方面的变化,旨在让学生了解和认识我国社会生活的巨大变化,培养学生热爱祖国、热爱生活的情感。

二. 学情分析八年级的学生已经具有一定的历史知识基础,但对于社会生活的变迁可能缺乏深入的了解。

通过本课的学习,学生可以更加全面地认识我国社会生活的变化,培养自己的历史责任感。

三. 教学目标1.知识与技能:了解我国社会生活的变迁,掌握不同时期的特点;2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,培养学生分析问题、解决问题的能力;3.情感态度与价值观:培养学生热爱祖国、热爱生活的情感,增强历史责任感。

四. 教学重难点1.重点:我国社会生活的变迁及其原因;2.难点:不同时期社会生活的特点及其背后的原因。

五. 教学方法1.情景教学法:通过图片、视频等资料,再现不同时期的社会生活场景,激发学生的学习兴趣;2.对比教学法:引导学生对比不同时期的社会生活,分析其差异及原因;3.小组合作学习:鼓励学生分组讨论,共同探讨社会生活的变迁,培养学生的团队协作能力。

六. 教学准备2.图片、视频等教学资源;3.教学PPT;4.课前布置学生预习。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用图片、视频等资源,展示我国社会生活的变迁,引导学生关注课题。

2.呈现(10分钟)通过PPT展示不同时期的社会生活场景,让学生直观地感受我国社会生活的变化。

3.操练(15分钟)学生分组讨论,对比不同时期的社会生活,分析其差异及原因。

教师巡回指导,解答学生疑问。

4.巩固(10分钟)教师总结学生的讨论成果,强调我国社会生活变迁的重要性和意义。

5.拓展(10分钟)引导学生思考:我国社会生活变迁的原因是什么?未来社会生活会有哪些变化?6.小结(5分钟)教师总结本课主要内容,强调学生要关注社会生活变化,培养热爱生活的情感。

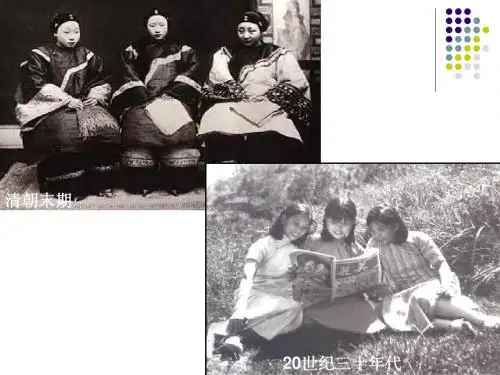

第四课悄然转变的社会生活课程标准1、选择衣食住行等方面的事例,了解人们的物质生产与生活状况及其变化。

2、从娱乐、信仰、礼俗和语言文字等方面,了解民众的精神生活状况及其变化。

3、选择具体事例,展示女性在历史上的贡献,领会妇女社会地位提高的意义。

教学要求1. 了解近代社会人们的物质生产与生活、精神生活的状况及其变化。

2. 了解近代社会妇女地位提高的史实,并领会妇女社会地位提高的意义。

3. 分析近代社会生活发生变化的原因,了解变化产生的影响。

4. 运用比较的方法,找出中国近代同古代或现代社会生活的差异,从而学会用历史的、辩证的眼光评价近代社会生活的变化。

结构分析近代社会由于受到辛亥革命及中西文化的碰撞与交汇的影响,在物质生活、精神文化生活乃至社会习俗等方面都发生了深刻变化。

本课向我们展示了近代交通和通讯工具、服饰、电影报刊等物质生活和文化生活方面的变化,剪辫子、放足等社会习俗的变化,科学、民主、自由思想渐入头脑的一系列思想变化。

本课分“生活中的变化”和“头脑中的变化”两个专题阐述了这些变化。

“生活中的变化”──首先以交通通讯工具为例,向我们介绍了西方工业文明的科技成果在近代中国的传播,以及这些科技发明给近代中国社会带来的变化;接着介绍了由于受到辛亥革命和西方文化的双重影响,社会习俗发生的变化──男子剪掉辫子,妇女缠足者减少。

“头脑中的变化”──主要介绍了科举制度的废除,现代教育制度的建立。

从结构上看,本课按照由生产力到生产关系,由经济基础到上层建筑逐层递进的顺序,展示出一幅丰富的近代社会生活画卷。

教学评价建议本课应侧重于评价学生能否举例说明近代社会生活的变化;能否从社会生活的变化中感受到人类历史文明发展变化的趋势;能否以历史的、辩证的眼光看待这些变化;能否理解妇女社会地位提高的意义。

教学建议[课时安排]建议教学2课时。

[新课导入]建议一:图片导入教师可向学生展示从古代到现代具有典型意义的交通工具的图片。

第四课悄然转变的社会生活●课程目标1、选择衣食住行等方面的事例,了解人们的物质生产与生活状况及其变化。

2、从娱乐、信仰、礼俗和语言文字等方面,了解民众的精神生活状况及其变化。

●教学目标知识与技能:了解近代社会人们的物质生产与生活、精神生活的状况,妇女地位提高的史实。

理解生产力在社会发展中的决定作用。

学会从不同角度观察问题、分析问题。

过程与方法:以交通工具的变化为例,通过学生举例说明近代社会生活发生的变化,揭示发生变化的原因,感受人类历史文明发展的变化趋势;运用比较的方法,找出中国近代同古代或现代社会生活的差异。

初步学会搜集资料分析资料的能力。

情感态度价值观:使学生认识到科学技术给中国近代社会生活带来的巨大影响,培养学生热爱学习、热爱科学的精神。

学会用历史的、辩证的眼光评价近代社会生活的变化。

在学习中领会妇女社会地位提高的意义。

教学重点:从近代中国社会生活的变化感受人类文明发展的趋势,感受科学技术给社会生活带来的影响,并能以历史的辨证的眼光来看待这些变化。

教学难点:对中国近代社会物质文化生活的变化的认识●教学方法:讨论法、读书指导法●教学过程:导入:《奇妙的活动照相》片断在近代除了照相、拍电影之外,还有许多工业革命的产物传入中国,悄然改变着古老中国的社会生活。

那么都发生了哪些变化?活动一:寻找历史、感受变化分组活动(比一比、赛一赛)物你知道我们的日常用品中带有外来音的还有哪些?(三明治、白兰地、维他命、沙发、麦克风、霓虹灯、卡通片等。

)质近代中国城市都有哪些交通工具?古人都有什么交通工具?文中国是世界上最早办报的国家之一,为什么课文把读报当成新的文化生活的一部分?(这些刊物在宣传新思想、探索新问题、介绍新知识上发挥了重大作用。

)化连一连当时人们为什么害怕拍照片?现代人呢?习为什么要剪辫子?(既有向西方社会风俗靠拢的含义,也有表示与清政府决裂的意义,并成为近代习俗改革中最具革命性的行动。

)俗什么是天足运动?活动二:探究历史、发现变化(探究火车在中国的发展史------接受、改造、创新)1.火车的“老家”在哪里?它们在中国的出现说明了什么问题?(一方面便利了交通运输,促进了人口的流动、信息的交流,并进一步促进经济文化交流和商品经济的发展;同时,它更便利了帝国主义列强对中国的进一步掠夺。

人教版部编历史八年级下册《第19课社会生活的变迁》教学设计一. 教材分析《第19课社会生活的变迁》是人教版部编历史八年级下册的一课,主要讲述了改革开放以来,我国社会生活的巨大变迁。

本课内容涵盖了人民生活水平的提高、生活方式的变化、科技的发展等方面,通过具体的事例和数据,展示了社会变迁给人们带来的实惠和便利。

教材旨在让学生了解和认识到改革开放以来我国社会发展的伟大成就,培养学生的爱国情怀和社会责任感。

二. 学情分析八年级的学生已经具有一定的历史知识基础,对于我国改革开放的背景和意义有一定的了解。

但对于社会生活的变迁,可能缺乏直观的感受和认识。

因此,在教学过程中,需要通过丰富的教学资源和生动的教学手段,激发学生的学习兴趣,引导学生主动探究和思考。

三. 教学目标1.知识与技能:了解改革开放以来我国社会生活的变迁,掌握相关的历史事实和数据。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探究等方式,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生的爱国情怀,增强对社会发展的认同感,树立积极向上的生活态度。

四. 教学重难点1.重点:改革开放以来我国社会生活的变迁。

2.难点:如何引导学生从具体的事例和数据中,认识和理解社会变迁的意义。

五. 教学方法1.情境教学法:通过展示图片、视频等教学资源,创设情境,激发学生的学习兴趣。

2.自主学习法:引导学生独立思考,自主探究,提高学生的学习能力。

3.合作学习法:学生进行小组讨论和合作,培养学生的团队精神和协作能力。

4.讨论教学法:学生针对具体问题进行讨论,引导学生从不同角度思考问题,提高学生的批判性思维能力。

六. 教学准备1.教学资源:准备与本课相关的图片、视频、数据等教学资源。

2.教学工具:准备多媒体设备、黑板、粉笔等教学工具。

3.教学材料:准备教材、教案、学案等教学材料。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过展示一张我国改革开放初期的照片和现在的照片对比,引导学生思考:改革开放以来,我们的国家发生了哪些变化?从而引出本课的主题——社会生活的变迁。

第七单元走向现代世界第四课悄然转变中的社会生活●教材分析本课是第七单元《走向现代世界》的第四课内容,主要描述的中国近代悄然变化的社会生活。

中国的近代开始于鸦片战争,随着鸦片的输入,西方的工业、科技、文化、生活、制度、思想等也输入中国,中西方文化产生了激烈的交汇和碰撞,使中国上千年相对稳定的社会生活状况开始解冻,发生悄然转变。

本课从近代社会生活和思想观念两大方面入手,展示了近代交通和通讯工具等西方工业文明在中国的传播和带给人们生活的影响;介绍了受辛亥革命和西方文化影响下,人们服饰、娱乐、文化和社会习俗发生的变化;同时通过介绍科举制度的废除,现代教育制度的建立,展示了科学、民主、自由、平等思想的传播和逐渐被接受。

课文按照由生产力到生产关系,由经济基础到上层建筑逐层递进的顺序,展示出一幅丰富的近代社会生活画卷。

(附教材结构)一、生活中的变化1、物质生活变化(新式交通工具,通讯工具的出现)2、文化生活变化(看电影、读报纸等新型文化生活出现)3、社会习俗变化(男人留辫、妇女缠足等封建陋习逐渐革除)二、头脑中的变化1、科学思想广泛传播(科举制度废除,现代教育制度建立)2、民主观念深入人心(平等称呼、婚姻自由、妇女地位)●教学目标与本课内容相关的课程标准5—1选择衣食住行等方面的事例,了解人们的物质生产与生活及其变化。

5—2从娱乐、信仰、礼俗和语言文字等方面,了解民众的精神生活状况及其变化。

5—3选择具体事例,展示女性在历史上的贡献,领会妇女社会地位提高的意义。

情感态度和价值观认识到科学技术给中国近代社会生活带来的巨大影响,培养热爱学习、热爱科学的精神;学会用历史的、辩证的眼光评价近代社会生活的变化;在学习中领会妇女社会地位提高的意义。

能力目标以交通工具的变化为例,通过举例说明近代社会生活发生的变化,揭示发生变化的原因,感受人类历史文明发展的变化趋势;运用比较的方法,找出中国近代同古代或现代社会生活的差异。

知识目标了解近代社会人们的物质生产与生活,精神生活的状况及其变化。

人教部编版历史八年级下册:第19课《社会生活的变迁》说课稿5一. 教材分析《人教部编版历史八年级下册:第19课《社会生活的变迁》》这一课,主要讲述了新中国成立以来,社会生活的变迁。

本课内容丰富,涉及到了衣食住行等方面的变化,反映了我国社会发展的巨大成就。

通过本课的学习,使学生了解新中国成立以来,特别是改革开放以来社会生活的巨大变迁,认识社会进步与经济发展的关系,增强学生热爱祖国、热爱家乡的感情,培养学生的社会责任感。

二. 学情分析八年级的学生已经具备了一定的历史知识,对于新中国成立以后的历史也有一定的了解。

但是,对于社会生活的变迁,可能还缺乏系统的认识。

因此,在教学过程中,需要结合学生的实际,引导学生从多角度、多方位去观察、分析社会生活的变迁,从而提高他们的历史思维能力。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解新中国成立以来社会生活的变迁,认识社会进步与经济发展的关系。

2.过程与方法:通过观察、分析、比较等方法,学会从多角度去研究问题,提高历史思维能力。

3.情感态度与价值观:培养热爱祖国、热爱家乡的感情,增强社会责任感。

四. 说教学重难点1.教学重点:新中国成立以来社会生活的变迁。

2.教学难点:社会进步与经济发展的关系。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用观察、分析、比较等方法,引导学生从多角度去研究问题。

2.教学手段:利用多媒体课件、图片、资料等,为学生提供丰富的学习资源。

六. 说教学过程1.导入新课:通过展示新中国成立以来的生活图片,引发学生对新中国成立以来社会生活变迁的思考。

2.自主学习:学生通过阅读教材,了解新中国成立以来社会生活的变迁。

3.合作探究:学生分组讨论,分析社会进步与经济发展的关系。

4.成果展示:各组学生代表上台展示本组讨论成果。

5.教师点评:对学生的讨论成果进行点评,总结新中国成立以来社会生活的变迁,以及社会进步与经济发展的关系。

6.课堂小结:学生总结本节课的学习内容。

7.课后作业:布置相关作业,巩固所学知识。

第七单元走向现代世界

第四课悄然转变中的社会生活

●教材分析

本课是第七单元《走向现代世界》的第四课内容,主要描述的中国近代悄然变化的社会生活。

中国的近代开始于鸦片战争,随着鸦片的输入,西方的工业、科技、文化、生活、制度、思想等也输入中国,中西方文化产生了激烈的交汇和碰撞,使中国上千年相对稳定的社会生活状况开始解冻,发生悄然转变。

本课从近代社会生活和思想观念两大方面入手,展示了近代交通和通讯工具等西方工业文明在中国的传播和带给人们生活的影响;介绍了受辛亥革命和西方文化影响下,人们服饰、娱乐、文化和社会习俗发生的变化;同时通过介绍科举制度的废除,现代教育制度的建立,展示了科学、民主、自由、平等思想的传播和逐渐被接受。

课文按照由生产力到生产关系,由经济基础到上层建筑逐层递进的顺序,展示出一幅丰富的近代社会生活画卷。

(附教材结构)

一、生活中的变化

1、物质生活变化(新式交通工具,通讯工具的出现)

2、文化生活变化(看电影、读报纸等新型文化生活出现)

3、社会习俗变化(男人留辫、妇女缠足等封建陋习逐渐革除

二、头脑中的变化

1、科学思想广泛传播(科举制度废除,现代教育制度建立)

2、民主观念深入人心(平等称呼、婚姻自由、妇女地位)

●教学目标

与本课内容相关的课程标准

5—1选择衣食住行等方面的事例,了解人们的物质生产与生活及其变化。

5—2从娱乐、信仰、礼俗和语言文字等方面,了解民众的精神生活状况及其变化。

5—3选择具体事例,展示女性在历史上的贡献,领会妇女社会地位提高的意义。

情感态度和价值观

认识到科学技术给中国近代社会生活带来的巨大影响,培养热爱学习、热爱科学的精神;学会用历史的、辩证的眼光评价近代社会生活的变化;在学习中领会妇女社会地位提高的意义。

能力目标

以交通工具的变化为例,通过举例说明近代社会生活发生的变化,揭示发生变化的原因,感受人类历史文明发展的变化趋势;运用比较的方法,找出中国近代同古代或现代社会生活的差异。

知识目标

了解近代社会人们的物质生产与生活,精神生活的状况及其变化。

●教学重难点

教学重点:了解近代中国的变化及产生的深远影响。

教学难点:近代社会生活发生的变化的原因。

●教学准备

学生准备:每个学生或小组课前收集有关中国近代的实物,图片、文字等

资料。

如服装、邮票、三寸金莲的鞋子、报刊、影片等。

教师准备:查找相关资料,并制作多媒体课件。

●教学过程

课前播放歌曲《夜上海》。

课前播放的歌曲仿佛又把我们带到了清末民初的十里洋场上海滩。

那时的中国社会生活呈现出一种错综复杂的历史局面,西方文明的因素与中国传统文化并存于中国的大街小巷,汽车、轮船、洋楼、教堂、时装模特,长袍马褂、西服、贩夫走卒相生相克,光怪陆离,既相互排斥又和谐统一。

今天我们来共同感受那个时期悄然转变中的中国社会生活。

点题:我眼中的中国——悄然转变中的社会生活

学生仔细聆听歌曲,酝酿情绪。

(导言可以起到提纲挈领的效果。

学生在聆听歌曲的同时,酝酿情绪,积累学习本课的感情基础。

)

(—)寻找变化

人物介绍:莫里森,是《泰晤士报》的驻华特派记者。

莫里森以记者特有的敏锐目光,捕捉了当时中国社会的许多变化,并把这些变化写在了他的专栏《我眼中的中国》里。

师:那我们就通过莫里森的专栏,来寻找当时中国社会的变化。

专栏:

今天我参加了上海南京路到静安寺的电车通车典礼,典礼上有中国人问我乘坐电车会不会触电。

(附图:通车典礼和有轨电车)

回家路上,我又拍下一张照片(附图)。

这张照片中有哪些交通工具?(学生读图回答)你能从这张照片中看出什么?(古代交通工具和近代交通工具并存

师:你能描述下近代中国交通工具是怎样变化的吗?

生:人力车,马车————轮船,火车,电车

师出示火车、轮船、汽车、电车照片,问:这些图片上的器物的故乡在哪儿?什么时候来到了中国?

学生根据以前知识回答。

(火车——英国人史蒂芬孙,轮船——美国人富尔顿,汽车——德国人卡尔本次、电车——德国人西门子)

教师出示反映人们对西方工业文明态度的材料。

材料:1902年,上海首次出现了两辆从德国来的汽车时,很多人前往观看.人群中传来这样的议论:“想不到我泱泱大国,竟然要用这等洋玩意儿,真是有辱国格!”(保守大臣) “完了!这东西要多起来,我就没生意罗.到时候一家人的生计可就没着没落了!”(黄包车夫)

“真是了不起的奇迹啊!要是中国人自己能制造出来就好了.”(开明人士问:(1)分析中国人对西方工业文明的态度;(2)新型交通工具的到来对中国社会、人们生活会产生哪些影响?

生回答:(1)保守派和黄包车夫反对,开明人士赞成;(2)人们生活便利了,交通发达了,促进经济发展。

专栏:

今年,上海外滩开办了中国第一家电话局。

最初电话用户极少,不用拨号码,摇几下摇柄,拿起话筒告诉接线生要谁家的电话就可以了。

我预计随着电话用户增多,自动拨打号码的电话会取代人工接线电话。

根据译音,中国人称电话为“德律风”。

(附图:老式电话机和电话接线员)

我的疑问是:(1近代中国还有哪些新的通讯方式?(2)“德律风”音相似于哪个英

语单词?为什么会有这样的叫法?你还能举出类似的外来音吗?

生:(1)邮政,电报。

(2)可乐——cola 吉普——jeep 沙发——sofa 三明治——sandwich 维他命——vitamin 麦克风——microphone 。

专栏:

今天是中国第一部电影《定军山》首映日,我好不容易搞到一张票,一定要去看看。

(附图:旧上海南京大戏院和《定军山》剧照)

看好电影,顺便买张《申报》,报纸上刊登了一张大清国圣母皇太后的照片。

看电影、

照相作为新的生活方式受到人们的喜爱,报纸也逐渐成为普通民众生活中不可缺少的必需

品。

当时中国人能从报纸中了解到什么呢?

生:报纸在传播新思想、探索新问题、介绍新知识上发挥了重大作用。

专栏:

时隔二十多年,我又踏上了中国的土地。

大清帝国已经被推翻了,我这次是以中华民

国总统政治顾问的身份来中国的。

走在街上,我发现中国男子头上的辫子没了,问他们原因,回答:“皇帝倒了,辫子

割了。

”

师:你知道中国男子为什么留辫子吗?现在为什么又剪掉了?

生:………

当天晚上,朋友为我接风洗尘。

在聚会上,许多女士都说见到过一个女孩,因为裹脚

而失去双脚。

一位中国海军军官的妻子说:“何止一两个,我认识的就有好几个。

”一双脚

从坏死到脱落,其间的痛苦简直难以想象。

此次宴会上,有47位女士加入天足会,有一位还介绍了她如何拆了裹脚布。

我的问题是:天足会是干什么的?

生:天足会反对妇女缠足,提倡解放双脚。

出示女人裹脚的照片,问:天足运动有什么作用?

生:妇女解放

通过莫里森的专栏介绍,你找到近代中国社会的变化了吗,说说看有哪些?

师生共同归纳

1、物质生活的变化新的交通工具:轮船、火车、电车等

新型通讯工具:邮政、电报、电话等

2、文化生活的变化看报纸、看电影、照相等

3、社会习俗的变化男子剪掉辫子,妇女不再缠足

(二)探索变化

近代中国社会生活发生了如此巨大的变化, 想一想, 变化的原因有哪些呢?

A、鸦片战争后,中外交往增多,西方工业文明的传入对中国的影响

B、洋务运动、维新运动和辛亥革命的推动

(三)审视变化

现在,莫里森的儿子小莫里森也为《泰晤士报》写专栏。

最近他计划一个专题《我眼中的中国(儿子篇)》,写写现代中国的社会变化,请同学们帮他谋划一下,该介绍些什么内容。

生:………

(主要考察学生会不会学以致用)

课堂总结:今天我们主要从物质生活、文化生活、社会习俗三方面了解近代中国社会生活的变迁,这些生活变迁不仅是中国社会时代发展的缩影,也是中国走向世界,与世界交往交流日益加深的结果。

因此,不管昨天、今天还是明天,文明的发展需要交流,人类的进步需要交往,世界历史的发展就是人类交往发展的结果。

作业:如果莫里森的孙子小小莫里森要写《我眼中的中国(孙子篇)》,介绍未来中国的变化,该怎么写呢?

不管未来怎么变化,我们相信明天会更好!。