关于凝血与抗凝

- 格式:ppt

- 大小:1.89 MB

- 文档页数:44

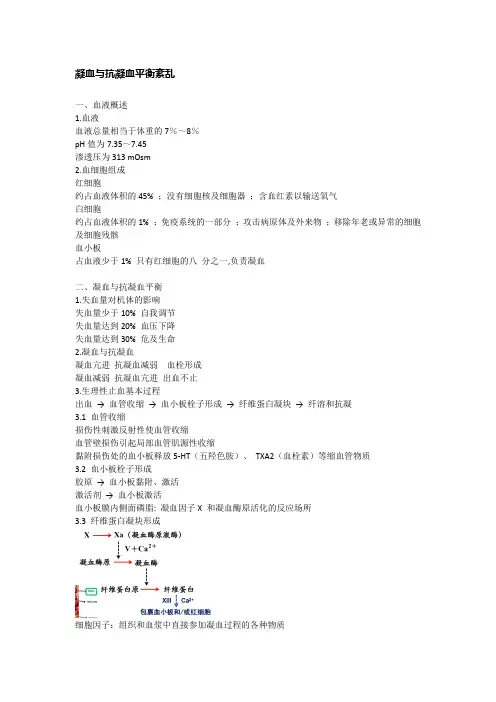

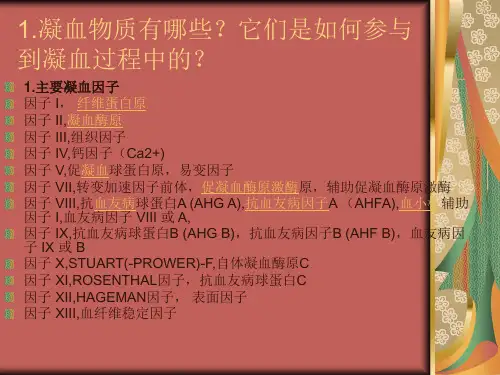

凝血与抗凝血平衡紊乱一、血液概述1.血液血液总量相当于体重的7%~8%pH值为7.35~7.45渗透压为313 mOsm2.血细胞组成红细胞约占血液体积的45% ;没有细胞核及细胞器;含血红素以输送氧气白细胞约占血液体积的1% ;免疫系统的一部分;攻击病原体及外来物;移除年老或异常的细胞及细胞残骸血小板占血液少于1% 只有红细胞的八分之一,负责凝血二、凝血与抗凝血平衡1.失血量对机体的影响失血量少于10% 自我调节失血量达到20% 血压下降失血量达到30% 危及生命2.凝血与抗凝血凝血亢进抗凝血减弱血栓形成凝血减弱抗凝血亢进出血不止3.生理性止血基本过程出血→ 血管收缩→ 血小板栓子形成→ 纤维蛋白凝块→ 纤溶和抗凝3.1 血管收缩损伤性刺激反射性使血管收缩血管壁损伤引起局部血管肌源性收缩黏附损伤处的血小板释放5-HT(五羟色胺)、TXA2(血栓素)等缩血管物质3.2 血小板栓子形成胶原→ 血小板黏附、激活激活剂→ 血小板激活血小板膜内侧面磷脂: 凝血因子X 和凝血酶原活化的反应场所3.3 纤维蛋白凝块形成细胞因子:组织和血浆中直接参加凝血过程的各种物质检测凝血功能的指标APTT:内源性凝血系统较为敏感和常用的筛选试剂PT:外源性凝血系统功能有无障碍的过筛试验3.4 抗凝(1)体液抗凝1.血浆抗凝物质组织因子途径抑制物(tissue factor pathway inhibitor, TFPI)由内皮细胞合成,与活化的VIIa-TF结合使VIIa失活;还可灭活Xa抗凝血酶(antithrombin, AT III)和肝素(heparin)AT III主要由肝细胞合成,与凝血酶、凝血因子Xa、IXa、XIIa等结合抑制其活性;heparin 作为辅因子可增强AT III 和肝素辅因子II的活性TFPI和ATIII是体内最重要的抗凝血物质2.蛋白C系统蛋白C 和S (protein C &S), 血栓调节蛋白(thrombomodulin)蛋白C在TM等作用下被激活,继而在蛋白S的作用下使活化的Va和VIIIa从膜磷脂上脱离而失活在正常血管内皮部位阻碍凝血反应的发生3.纤维蛋白溶解系统纤溶酶原纤溶酶原激活物:组织型纤溶酶原激活物、尿激酶型纤溶酶原激活物纤溶酶原激活物抑制物阶段1:纤溶系统激活纤溶酶水解纤维蛋白及纤维蛋白原生成可溶性的纤维蛋白降解产物(FDP)FDP具有抑制纤维蛋白形成,抑制凝血酶活性和血小板黏附聚集,能增强组胺和激肽提高毛细血管通透性等多种抗凝作用FDP临床意义:主要反映纤维蛋白溶解功能阶段2:纤维蛋白降解(2)细胞抗凝1.血管内皮细胞促凝分泌组织因子、凝血因子Ⅴ和Ⅷ等分泌血管性血友病因子(von Willebrand factor, vWF)分泌纤溶酶原激活物抑制物(PAI)抗凝抗血小板作用(PGI2,NO)抗凝作用(组织因子途径抑制物, 抗凝血酶Ⅲ,肝素样分子,血栓调节蛋白)纤溶作用(组织型纤溶酶原激活物t-PA)2.其他抗凝系统单核巨噬细胞和肝细胞清除内毒素、免疫复合物等促凝物质,清除激活的凝血因子血流可稀释、运走促凝物质和活化的凝血因子三、凝血与抗凝血紊乱1.凝血因子异常1.1 与出血倾向有关的凝血因子异常遗传性凝血因子缺乏——血友病血友病A:VIII缺乏(性隐) 血友病B:IX缺乏(性隐) 血友病C:XI缺乏获得性凝血因子缺乏生成障碍:VK缺乏,肝功能障碍消耗过多:DIC1.2 与血栓形成有关的凝血因子异常遗传因素:凝血因子基因改变环境因素:高血脂、肥胖、糖尿病、吸烟2.血小板异常2.1 血小板数量异常生成障碍、破坏过多、分布异常继发性:感染原发性:骨髓增生2.2 血小板功能异常遗传性:Glanzmann血小板无力症:常染色体隐性遗传病,血小板黏附和聚集功能障碍,幼儿时起即可呈现出以皮肤、黏膜出血为主的出血倾向巨大血小板综合征:常染色体隐性遗传病。

血液凝固与抗凝血液凝固是人体内维持血管完整和止血的重要生理过程,而抗凝则是维持循环血液畅通的关键。

这两个过程密切相关,共同维护着人体内稳定的血液状态。

本文将深入探讨血液凝固和抗凝的机制及其相关疾病。

一、血液凝固的机制血液凝固是一种复杂的生物化学过程,涉及多种血液成分和凝血因子的相互作用。

在正常情况下,当血管受到损伤时,凝血过程被启动,目的是迅速形成血栓来封闭损伤部位,防止进一步出血。

血液凝固过程主要分为三个阶段:血小板聚集、凝血酶形成和纤维蛋白生成。

首先,当血管受损时,血小板会迅速聚集在损伤部位,形成血小板栓。

接着,血浆中的凝血因子会序贯激活,形成凝血酶。

最后,凝血酶促使纤维蛋白原转变为纤维蛋白,从而形成结实稳定的血栓。

上述凝血过程需要多种凝血因子的参与,其中包括血小板因子、凝血酶原、纤维蛋白原等。

这些凝血因子在凝血过程中按序激活,互相促进,形成一个复杂而精确的网络调控系统。

如果凝血过程中某个环节发生异常,就可能导致血液凝块的形成异常,从而引发血栓性疾病。

二、抗凝的机制抗凝是指阻止或减缓血液凝固过程的生理或药理机制。

正常情况下,人体拥有一套精密的抗凝系统,能够平衡血液凝固的过程,防止血栓形成。

抗凝系统包括多个成分,其中最重要的是抗凝血酶和纤溶酶系统。

抗凝血酶是一种能够抑制凝血酶活性的物质,能够保持凝血系统的平衡状态。

而纤溶酶系统则能够溶解已经形成的血栓,从而防止血管堵塞和血栓再形成。

抗凝系统的功能异常或受损会导致血栓形成的风险增加。

一些疾病,如抗磷脂综合征、血液高凝状态等,会影响抗凝系统的正常功能,增加血栓形成的风险。

因此,维护抗凝系统的正常功能对于预防和治疗血栓性疾病具有重要意义。

三、血液凝固和抗凝相关疾病1. 血栓形成疾病血栓形成是血液凝固过程异常的结果,常见的疾病包括深静脉血栓形成和肺栓塞。

深静脉血栓形成通常发生在下肢深静脉,如果血栓脱落并堵塞肺动脉,可引发肺栓塞,严重时可危及生命。

2. 凝血因子缺乏病凝血因子缺乏病是指某一种或多种凝血因子缺乏或功能异常,导致血液凝固能力下降。

凝血血量和抗凝剂比例公式

凝血血量和抗凝剂比例公式为:采集的血量(mL)= 抗凝剂的体积(mL)×9×()/(1-HCT)。

这个公式是在正常情况下,使用浓度为109 mmol/L的枸橼酸钠抗凝剂,其与血液比例为1:9的情况下使用的。

当患者血细胞比容明显异常时(>55%或<35%),抗凝剂与全血的比例应进行调整。

正常情况下,血液中存在I、II、IV、V、VII、VIII、IX、X、XI、XII、XIII等凝血因子。

当样本被采集到枸橼酸钠抗凝的试管中后,IV因子(钙离子)被螯和,因此分离的血浆中只有I、II、V、VII、VIII、IX、X、XI、XII、XIII等因子。

以上信息仅供参考,如需了解具体信息,建议咨询专业医生。

凝血机制与抗凝治疗凝血是人体保持正常血管通畅和止血的重要机制。

凝血机制中涉及到多个物质和酶的相互作用,对于维持血液凝固平衡至关重要。

然而,过度凝血或凝血功能异常可能会导致血栓形成,从而引发心血管疾病等严重并发症。

为了维持血液系统的正常功能,需要对凝血机制进行精确调控,其中包括抗凝治疗手段。

在正常情况下,凝血是一个复杂的过程,包括凝血因子、血小板、红细胞和血管壁等多个组分的相互作用。

首先是血管损伤刺激,导致血小板黏附和聚集,形成血小板栓塞物。

同时,损伤刺激也会激活凝血因子,启动凝血酶瀑布反应。

凝血酶能够将纤维蛋白原转化为纤维素,从而使血栓形成。

而在正常情况下,机体会持续产生抗凝因子来维持凝血平衡,阻止过度凝血。

抗凝治疗旨在干预凝血过程,减少或延迟血栓形成,预防血栓相关疾病的发生。

抗凝药物可以分为抗血小板药物和抗凝剂两大类。

抗血小板药物主要包括阿司匹林、氯吡格雷等。

它们通过抑制血小板聚集的不同途径来发挥作用。

阿司匹林可以通过抑制花生四烯酸代谢途径来抑制血小板黏附和聚集。

而氯吡格雷则通过抑制ADP受体,阻断ADP介导的血小板黏附和聚集。

这些抗血小板药物主要用于预防心脑血管疾病的发生。

抗凝剂主要包括肝素、低分子肝素、华法林等。

它们通过不同的机制来发挥抗凝作用。

肝素通过与抗凝血酶III结合,抑制凝血酶生成,从而阻止血栓形成。

低分子肝素则通过亲和力较高地结合抗凝血酶III,起到强效的抗凝作用,且有较好的生物利用度。

华法林是一种维生素K拮抗剂,通过抑制维生素K的合成,降低凝血因子II、VII、IX和X的活性,延长凝血酶原时间,从而发挥抗凝作用。

抗凝治疗在多种临床场景下具有广泛应用。

例如,在防治心血管疾病方面,抗凝药物可以预防心肌梗死、脑卒中等危险事件发生。

同时,在手术后的抗凝治疗中,可以预防深静脉血栓形成和肺栓塞。

此外,抗凝还可用于治疗特定疾病,如免疫性血小板减少性紫癜等。

然而,抗凝治疗并非没有风险。

可能出现的并发症包括出血、血小板减少症等。

凝血与抗凝血机制凝血和抗凝血是与血液凝结作用相关的两种机制。

凝血是指血液在血管受伤后发生的自然反应,产生血栓以停止出血。

而抗凝血是指一系列机制,可以防止血液过度凝结,维持血液的流动性。

凝血机制主要包括凝血因子的激活、血小板聚集和纤维蛋白形成。

当血管受伤时,血小板会聚集在伤口处形成血小板血栓。

同时,凝血因子在出血区域被激活并形成血栓。

最后,纤维蛋白在伤口处聚集形成血凝块,加强血小板血栓的稳定性。

凝血过程中的凝血因子包括血浆中的凝血酶原、纤维蛋白原和血小板表面的凝血因子。

当血管受伤时,一系列酶的级联反应被启动。

最主要的是凝血反应级联中的两个病因物,血小板病因物和凝血酶病因物。

凝血酶病因物是通过凝血因子XIIIa的催化下,将纤维蛋白原转化为纤维蛋白,增强了血小板聚集的稳定性和坚硬性。

血小板病因物是通过凝血因子V和血小板表面磷脂的作用,将凝血酶病因物反转为凝血酶,加速了血小板聚集。

除了凝血因子的激活外,血小板也在血液凝结中扮演了重要的角色。

当血管受损时,血小板会通过启动凝血级联反应和释放凝血促进因子来聚集在伤口处。

血小板激活后,表面的凝血因子会被释放出来,形成稳定的血小板血栓。

这个过程需要由血小板间的黏附分子,血纤维连接蛋白(GPIb-IX-V)介导。

然而,尽管凝血过程是保护机体的重要反应,过度凝血可能导致血栓形成,进而引发心脑血管疾病等严重后果。

为了平衡凝血过程,人体还配备了一系列抗凝血机制。

抗凝血机制主要包括血浆抗凝血酶和抗凝血蛋白的调控。

其中,最重要的是抗凝酶的作用。

抗凝酶是一组在血液中阻止凝血过程的蛋白质。

最重要的抗凝酶之一是抗凝血酶Ⅲ(AT-Ⅲ),其能够通过和凝血因子Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ和Ⅻ结合,从而抑制凝血酶病因物的活性。

此外,还有组织因子通路抑制物(TFPI)、蛋白C和蛋白S等蛋白质,也具有抑制凝血过程的作用。

除了抗凝血酶外,还存在一些细胞表面分子和细胞因子,也参与了抗凝血过程。

例如,内皮细胞表面的血管内皮抗凝血蛋白(例如组织型纤维蛋白溶酶原激活物抑制剂1)和血液中的溶血短剑蛋白等分子,都具有抗凝血的作用。

凝血与抗凝血机制凝血机制是一种复杂的生理过程,通过一系列的反应和调节因子,将液体的血液转变为具有固态特性的凝块,形成血栓来阻止出血。

凝血过程主要由凝血酶生成的过程所驱动。

当血管受到损伤时,损伤处的血小板会粘附在血管壁上,并释放出一种叫做血小板生长因子(platelet-derived growth factor)的信号分子,使得其他血小板聚集在一起形成血小板聚集。

同时,损伤处的组织细胞会释放一种名为组织因子(tissue factor)的物质,它与血液中的凝血因子活化凝血酶。

凝血酶进一步活化其他凝血因子,形成级联反应,最终导致纤维蛋白聚合,形成纤维蛋白凝块。

抗凝血机制则是为了防止血液在血管内异常凝结和血栓形成,从而保持血液的流动性。

抗凝血机制主要有两个方面:抗凝血物质和抗凝血机制。

抗凝血物质是指一类特殊的物质,如抗凝血酶、抗血小板因子等,它们能够抑制凝血过程的一些关键环节,阻止血液过度凝结。

抗凝血物质主要有以下几种:1. 抗凝血酶类物质:例如抗凝血酶Ⅲ(antithrombin Ⅲ)是血浆中一种重要的抗凝物质,可以与凝血因子Ⅹa和Ⅱa(凝血酶)结合,阻断其活性,从而抑制凝血过程。

2. 组织因子病理抑制物质:体内正常存在组织因子病理抑制物质(tissue factor pathway inhibitor),能够调节组织因子的活性,限制组织因子引发的凝血反应。

3. 血浆蛋白裂解酶:如纤维蛋白溶解物激活物(plasminogen activator)可以将纤维蛋白原转化为纤维蛋白溶解酶(plasmin),从而溶解血栓。

抗凝血机制是指一系列的生理反应,通过调节凝血酶的生成和活性,阻止凝血过程的发生。

1. 纤维蛋白溶酶系统:纤维蛋白溶酶系统(fibrinolytic system)能够分解血栓。

可以通过激活纤维蛋白裂解物激活物来生成纤维蛋白溶解酶(plasmin),从而溶解血栓。

2.抗血小板机制:血小板在血栓形成中起着重要作用,因此抗血小板机制对维持血液正常的流动性也起到关键作用。

凝血与抗凝血平衡凝血与抗凝血平衡是人体内一种十分微妙的生理现象,它们相辅相成,确保了血液在血管内的正常流动。

在正常情况下,人体内的凝血和抗凝血机制能够保持一种平衡状态,从而有效地防止出血和血栓的发生。

一、凝血机制凝血机制是一种复杂的生理过程,它包括多种凝血因子和血小板等血液成分的参与。

当血管受到损伤时,机体会迅速启动凝血机制,以止血。

凝血过程主要分为原始凝固和稳定凝固两个阶段。

在原始凝固阶段,血小板迅速聚集于受伤血管的表面,形成血小板聚集体,同时受伤的血管释放血管收缩素,使血管迅速收缩,减少出血。

在稳定凝固阶段,凝血因子依次激活,形成凝血酶,最终将不溶性纤维蛋白原转化为不溶性纤维蛋白,形成纤维蛋白网,将血小板和红细胞捕获其中,使得伤口处形成血栓,阻止出血。

二、抗凝血机制与凝血机制相对立的是抗凝血机制,它是一种保护机制,用以避免凝血过度而导致的血栓形成。

人体内的抗凝血机制主要包括抗凝血酶、血管内皮细胞产生的抗血小板聚集素和体内溶栓酶等。

抗凝血机制的主要作用是调节凝血酶和纤维蛋白生成,保持血液的液态状态,防止血栓形成。

同时,抗凝血机制还包括抗凝血酶的活性调控和抗凝血酶等的清除,确保血管内血液流动畅通。

三、凝血与抗凝血平衡的重要性凝血和抗凝血机制的失衡会导致人体出现一系列疾病,如出血和血栓等。

凝血功能亢进易导致血栓形成,进而引发心肌梗死、脑卒中等严重疾病;而抗凝血功能过度则容易导致出血倾向,引发出血性疾病。

因此,凝血与抗凝血平衡对于人体健康至关重要。

四、凝血与抗凝血平衡的调节人体内的凝血与抗凝血平衡是通过多种因素共同调节的,其中最核心的是血管内皮细胞、凝血因子和抗凝血因子之间的相互作用。

当受伤时,血管内皮细胞会释放一系列促凝和抗凝因子,使得凝血与抗凝血平衡迅速调节到适当的状态,从而实现有效的止血。

此外,一些药物也能够通过干预凝血和抗凝血因子的活性,来调节血液凝血功能,达到治疗和预防血栓症的目的。

结语凝血与抗凝血平衡是人体内一种动态平衡状态,对于人体的健康至关重要。

凝血与抗凝血药的种类、使用及说明立止血【药理作用】立止血能增加血液中血小板数量,增强其聚集性和粘附性,促使血小板释放凝血活性物质,缩短凝血时间,加速血块收缩。

尚可增强毛细血管抵抗力,降低毛细血管通透性,减少血液渗出。

止血作用迅速,静脉注射后1小时作用达高峰,作用维持4~6小时。

口服也易吸收。

【适应证】适用于预防和治疗外科手术出血过多、血小板减少性紫癜或过敏性紫癜以及其他原因引起的出血,如脑出血、胃肠道出血、泌尿道出血、眼底出血、齿龈出血、鼻出血等。

可与其他类型止血药如氨甲苯酸、维生素K并用。

【用法与用量】①预防手术出血:术前15~30分钟静脉注射或肌内注射,每次0.25~0.5g,必要时2小时后再注射0.25g,每日0.5~1.5g。

②治疗出血:成人,口服每次0.5~1g。

儿童,每次10mg/kg,每天3次。

肌内注射或静脉注射,也可与5%葡萄糖溶液或生理盐水混合静脉滴注,每次0.25~0.75g,每日2~3次。

必要时可根据病情增加剂量。

【不良反应】不良反应发生率较低,偶见过敏样反应。

如出现此类情况,可按一般抗过敏处理方法,给予抗组胺药和(或)糖皮质激素及对症治疗。

【禁忌证】①虽无关于血栓的报道,为安全考虑,有血栓病史者禁用。

②对本品或同类药品过敏者禁用。

【注意事项】本品毒性低,但有报道静脉注射时可发生休克。

垂体后叶素【药理作用】垂体后叶素含缩宫素,小剂量可增强子宫的节律性收缩,大剂量能引起强直性收缩,使子宫肌层内血管受压迫而起止血作用。

作用较麦角快而维持时间短(约半小时),故常与麦角合用(其作用可持续1小时以上)。

所含加压素有抗利尿和升压作用。

【适应证】本品可用于产后出血、产后复旧不全、促进宫缩、引产、肺出血、食管-胃底静脉曲张破裂出血和尿崩症等,由于有升高血压作用,现产科已少用。

因能被消化液破坏,故不宜口服。

【用法与用量】①一般应用肌内注射,每次5~10U。

②肺出血:可静脉注射或静脉滴注,静脉滴注加生理盐水或5%葡萄糖500ml稀释后慢滴,静脉注射加5%葡萄糖20ml稀释慢注。