08 材料的磨损与接触疲劳

- 格式:ppt

- 大小:788.00 KB

- 文档页数:23

机械设计中的材料疲劳与磨损研究在机械设计领域,材料疲劳与磨损是一个重要的研究课题。

随着现代工业的发展和需求的提高,各种机械设备的性能要求越来越高,因此对材料疲劳和磨损的研究也变得尤为重要。

材料疲劳是指在连续循环载荷作用下,材料内部产生的微裂纹逐渐扩展并最终导致失效的现象。

疲劳失效不仅会影响机械设备的寿命,还可能引发灾难性的事故。

因此,了解和控制材料的疲劳性能对于机械设计师来说至关重要。

研究人员通过实验和理论分析来探索和解决材料疲劳问题。

实验方法主要包括疲劳试验和断口分析。

疲劳试验通常采用拉伸、压缩或弯曲等方式加载试样,记录载荷与试样寿命的关系,从而确定材料的疲劳性能。

断口分析是根据试样在疲劳失效后的断口形貌来判断失效的机制和过程。

理论分析主要基于力学和材料学的原理,通过建立数学模型和计算方法,预测材料在不同加载条件下的疲劳性能。

除了疲劳,材料的磨损问题也是机械设计师关注的焦点。

磨损是指材料表面与外界接触时摩擦和磨蚀作用导致的物质损失。

材料的磨损会降低设备的工作效率,增加维护成本,并可能导致设备的失效。

因此,理解材料的磨损过程、控制磨损速度是提高设备寿命和性能的关键。

磨损的机制可以分为磨蚀磨损和疲劳磨损两种。

磨蚀磨损是指材料表面由于与外界物体接触和摩擦所导致的物质损失。

疲劳磨损则是由于材料在循环加载下承受的应力超过其承载能力而导致的磨损。

磨损的种类包括磨粒磨损、疲劳裂纹磨损、表面疲劳磨损等。

在材料磨损的研究中,研究人员通过实验和模拟来揭示磨损机制和控制磨损速度的方法。

实验方法包括摩擦磨损试验和表面分析。

摩擦磨损试验可以模拟实际工作条件下的磨损过程,通过调整试验参数和观察试样表面的形貌变化来研究磨损机制。

表面分析是通过扫描电子显微镜等工具观察、分析试样表面的微观结构和组成,以揭示磨损的机制和过程。

除了实验方法,模拟方法也被广泛应用于材料磨损研究中。

计算机模拟可以通过建立数学模型和仿真方法,预测材料在不同工况下的磨损情况。

铝基镶嵌材料的磨损特性及耐磨机理铝基镶嵌材料的磨损特性及耐磨机理磨损是机械设备在运转过程中的一种难免的现象,因此材料的抗磨性能是重要的工程性能之一。

铝基材料因其密度小、强度高、可加工性强等特点而受到广泛应用,但对于长时间受到磨损的部件,其寿命可能会受到影响。

为了提高铝基材料的抗磨性能,研究人员开发出了铝基镶嵌材料。

本文对铝基镶嵌材料的磨损特性和耐磨机理进行了研究。

1. 铝基镶嵌材料的制备铝基镶嵌材料是通过在铝基材料表面镶嵌一定量的磨损抵抗性材料来制备的。

铝基材料通常是6061-T6铝合金,而用于镶嵌的材料通常是硬度高、抗磨性能好的材料,如碳化钨、氧化锆等。

铝基镶嵌材料的制备过程主要包括以下几个步骤:(1) 表面处理:首先要对铝基材料进行表面处理,以便于镶嵌材料与铝基材料相接合。

表面处理步骤通常包括清洗、去除氧化层和处理化学涂层等。

(2) 镶嵌:在表面处理后,将镶嵌材料分散在粘合剂中,然后涂在铝基材料表面上。

(3) 热处理:将铝基镶嵌材料进行热处理,以提高镶嵌材料与铝基材料的结合强度,同时也有利于改善铝基材料的力学性能。

2. 铝基镶嵌材料的磨损特性铝基镶嵌材料的磨损特性是指在材料受到外力作用下,材料表面被磨损的程度。

磨损可以分为三种形式:磨粒磨损、表面疲劳磨损和接触疲劳磨损。

(1) 磨粒磨损:磨粒磨损是指在外力作用下,磨粒与材料表面相互作用,导致材料表面被切削或刮削。

铝基镶嵌材料的磨损抵抗性能主要由镶嵌材料的硬度和结合强度决定。

(2) 表面疲劳磨损:表面疲劳磨损是指在外力作用下,材料表面微小成分发生了疲劳破坏。

这种磨损形式可能会在材料表面出现裂纹,进而导致材料失效。

(3) 接触疲劳磨损:接触疲劳磨损是指在外力作用下,接触表面上的高点和凹槽之间产生的往返运动,导致材料表面发生了疲劳破坏。

在铝基镶嵌材料中,磨损抵抗性能主要取决于镶嵌材料的硬度和结合强度。

3. 铝基镶嵌材料的耐磨机理铝基镶嵌材料的耐磨机理主要包括以下三个方面。

第七章金属磨损和接触疲劳机器运转时,相互接触的机器零件总要相互运动,产生滑动、滚动、滚动+滑动,都会产生摩擦,引起磨损。

如:轴与轴承、活塞环与气缸、十字头与滑块、齿轮与齿轮之间经常因磨损和接触疲劳,造成尺寸变化,表层剥落,造成失效。

有摩擦必将产生磨损,磨损是摩擦的必然结果。

磨损是降低机器和工具效率、精确度甚至使其报废的重要原因,也是造成金属材料损耗和能源消耗的重要原因。

据不完全统计,摩擦磨损消耗能源的1/3~1/2,大约80%的机件失效是磨损引起的。

汽车传动件的磨损和接触疲劳是汽车报废的最主要原因,所以,耐磨成了汽车档次的一个重要指标。

因此,研究磨损规律,提高机件耐磨性,对节约能源,减少材料消耗,延长机件寿命具有重要意义。

第一节磨损概念一、摩擦与磨损现象1、摩擦两个相互接触的物体作相对运动或有相对运动趋势时,接触表面之间就会出现一种阻碍运动或运动趋势的力,这种现象成为摩擦。

这种作用在物体上并与物体运动方向相反的阻力称为摩擦力。

最早根据干摩擦的试验,得到摩擦力F正比于两物体之间的正压力(法线方向)N的经典摩擦定律,即F=μN,式中μ称为摩擦系数。

后来发现这个定律只对低速度、低载荷的干摩擦情况是正确的,然而在许多场合下还是被广泛应用。

摩擦力来源于两个方面:①由于微观表面凸凹不平,实际接触面积极少(大致可在1/10000~1/10的范围内变化),这部分的接触应力很大,造成塑性变形而引起表面膜(润滑油膜和氧化膜等)的破裂,促使两种金属原子结合(冷焊);②由于微观表面凸凹不平,导致一部分阻止另一部分运动。

要使物体继续移动,就必须克服这两部分阻力。

用来克服摩擦力所做的功一般都是无用功,在机械运动中常以热的形式散发出去,使机械效率降低。

减小摩擦偶件的摩擦系数,可以降低摩擦力,即可以保证机械效率,又可以减少机件磨损。

而要求增加摩擦力的情况也很多,在某些情况下却要求尽可能增大摩擦力,如车辆的制动器、摩擦离合器等。

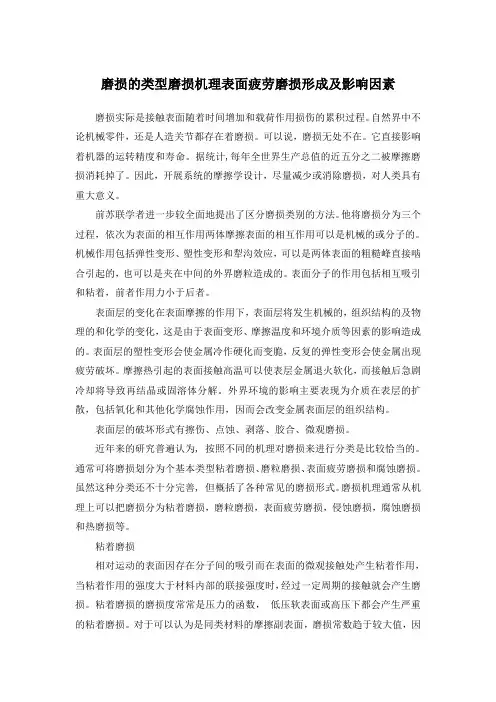

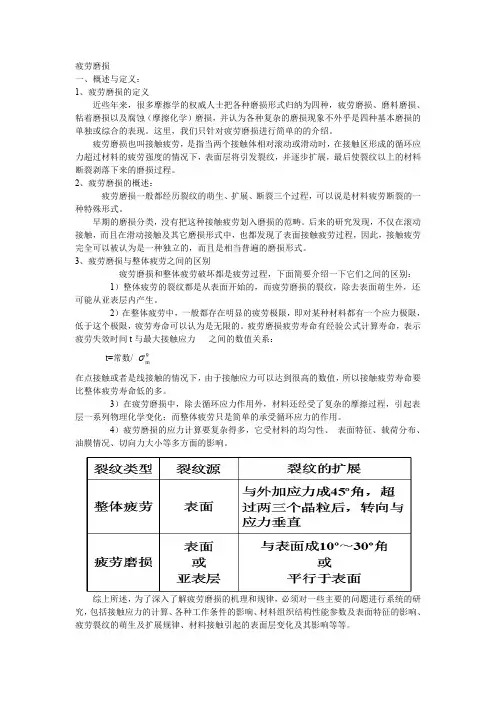

磨损的类型磨损机理表面疲劳磨损形成及影响因素磨损实际是接触表面随着时间增加和载荷作用损伤的累积过程。

自然界中不论机械零件,还是人造关节都存在着磨损。

可以说,磨损无处不在。

它直接影响着机器的运转精度和寿命。

据统计,每年全世界生产总值的近五分之二被摩擦磨损消耗掉了。

因此,开展系统的摩擦学设计,尽量减少或消除磨损,对人类具有重大意义。

前苏联学者进一步较全面地提出了区分磨损类别的方法。

他将磨损分为三个过程,依次为表面的相互作用两体摩擦表面的相互作用可以是机械的或分子的。

机械作用包括弹性变形、塑性变形和犁沟效应,可以是两体表面的粗糙峰直接啮合引起的,也可以是夹在中间的外界磨粒造成的。

表面分子的作用包括相互吸引和粘着,前者作用力小于后者。

表面层的变化在表面摩擦的作用下,表面层将发生机械的,组织结构的及物理的和化学的变化,这是由于表面变形、摩擦温度和环境介质等因素的影响造成的。

表面层的塑性变形会使金属冷作硬化而变脆,反复的弹性变形会使金属出现疲劳破坏。

摩擦热引起的表面接触高温可以使表层金属退火软化,而接触后急剧冷却将导致再结晶或固溶体分解。

外界环境的影响主要表现为介质在表层的扩散,包括氧化和其他化学腐蚀作用,因而会改变金属表面层的组织结构。

表面层的破坏形式有擦伤、点蚀、剥落、胶合、微观磨损。

近年来的研究普遍认为, 按照不同的机理对磨损来进行分类是比较恰当的。

通常可将磨损划分为个基本类型粘着磨损、磨粒磨损、表面疲劳磨损和腐蚀磨损。

虽然这种分类还不十分完善, 但概括了各种常见的磨损形式。

磨损机理通常从机理上可以把磨损分为粘着磨损,磨粒磨损,表面疲劳磨损,侵蚀磨损,腐蚀磨损和热磨损等。

粘着磨损相对运动的表面因存在分子间的吸引而在表面的微观接触处产生粘着作用,当粘着作用的强度大于材料内部的联接强度时,经过一定周期的接触就会产生磨损。

粘着磨损的磨损度常常是压力的函数,低压软表面或高压下都会产生严重的粘着磨损。

对于可以认为是同类材料的摩擦副表面,磨损常数趋于较大值,因为粘着作用的实质是原子或分子间产生了融合。

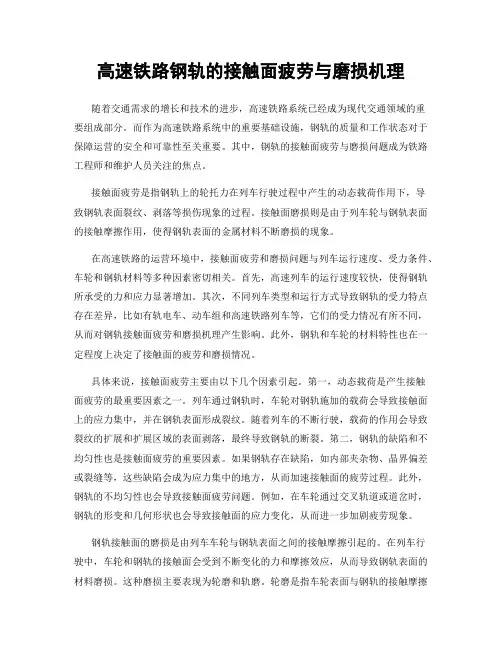

高速铁路钢轨的接触面疲劳与磨损机理随着交通需求的增长和技术的进步,高速铁路系统已经成为现代交通领域的重要组成部分。

而作为高速铁路系统中的重要基础设施,钢轨的质量和工作状态对于保障运营的安全和可靠性至关重要。

其中,钢轨的接触面疲劳与磨损问题成为铁路工程师和维护人员关注的焦点。

接触面疲劳是指钢轨上的轮托力在列车行驶过程中产生的动态载荷作用下,导致钢轨表面裂纹、剥落等损伤现象的过程。

接触面磨损则是由于列车轮与钢轨表面的接触摩擦作用,使得钢轨表面的金属材料不断磨损的现象。

在高速铁路的运营环境中,接触面疲劳和磨损问题与列车运行速度、受力条件、车轮和钢轨材料等多种因素密切相关。

首先,高速列车的运行速度较快,使得钢轨所承受的力和应力显著增加。

其次,不同列车类型和运行方式导致钢轨的受力特点存在差异,比如有轨电车、动车组和高速铁路列车等,它们的受力情况有所不同,从而对钢轨接触面疲劳和磨损机理产生影响。

此外,钢轨和车轮的材料特性也在一定程度上决定了接触面的疲劳和磨损情况。

具体来说,接触面疲劳主要由以下几个因素引起。

第一,动态载荷是产生接触面疲劳的最重要因素之一。

列车通过钢轨时,车轮对钢轨施加的载荷会导致接触面上的应力集中,并在钢轨表面形成裂纹。

随着列车的不断行驶,载荷的作用会导致裂纹的扩展和扩展区域的表面剥落,最终导致钢轨的断裂。

第二,钢轨的缺陷和不均匀性也是接触面疲劳的重要因素。

如果钢轨存在缺陷,如内部夹杂物、晶界偏差或裂缝等,这些缺陷会成为应力集中的地方,从而加速接触面的疲劳过程。

此外,钢轨的不均匀性也会导致接触面疲劳问题。

例如,在车轮通过交叉轨道或道岔时,钢轨的形变和几何形状也会导致接触面的应力变化,从而进一步加剧疲劳现象。

钢轨接触面的磨损是由列车车轮与钢轨表面之间的接触摩擦引起的。

在列车行驶中,车轮和钢轨的接触面会受到不断变化的力和摩擦效应,从而导致钢轨表面的材料磨损。

这种磨损主要表现为轮磨和轨磨。

轮磨是指车轮表面与钢轨的接触摩擦作用,使车轮表面的金属材料受到磨损和剥落。

机械结构的磨损与疲劳特性分析引言机械结构在长期使用过程中,不可避免地会出现磨损和疲劳现象。

磨损是指材料表面的慢性剥落和磨蚀,而疲劳则是由于反复应力加载而导致的材料损伤。

本文将从机械结构的磨损与疲劳特性分析的角度入手,探讨其机制和影响因素,为相关领域的研究提供一定的参考。

一、磨损的机制与分类1.1 磨损机制磨损机制是指导致机械结构磨损的基本原因和过程。

目前,磨损机制主要包括磨粒磨损机制、接触疲劳磨损机制和腐蚀磨损机制等。

磨粒磨损机制是指分散在润滑介质或杂质中的颗粒对材料表面产生剥落和磨蚀作用;接触疲劳磨损机制是由于反复应力加载引起材料断裂和剥落;腐蚀磨损机制是由于化学性质的反应导致材料表面产生腐蚀和剥落。

1.2 磨损的分类根据磨损表面形貌不同,磨损可分为磨粒磨损、疲劳磨损、划痕磨损、粘着磨损和腐蚀磨损等。

磨粒磨损是由于磨粒与材料表面相互作用引起的;疲劳磨损是由于动载荷导致材料疲劳破坏;划痕磨损是由于外界物体在材料表面上滑动引起;粘着磨损是由于材料表面粘附有其他材料引起;腐蚀磨损是由于液体、气体等环境介质腐蚀作用引起。

二、磨损对机械结构的影响磨损对机械结构的影响主要体现在以下几个方面:2.1 降低精度和寿命磨损使得机械结构的工作表面失去一定的平滑度,导致精度降低。

同时,磨损还会导致机械结构的寿命缩短,降低了机械设备的可靠性和使用效率。

2.2 增加能量损耗和噪音磨损会引起机械结构的摩擦增加,从而增加能量损耗和产生噪音。

这不仅对机械设备的运行效率和生产环境造成了不利影响,还会增加能源消耗和人们的心理负担。

2.3 引发故障和事故机械结构的磨损可能导致零部件的损坏和系统故障,甚至引发严重的事故。

例如,在交通工具中,车辆轮胎的磨损过度可能导致爆胎,引发交通事故。

三、疲劳特性分析3.1 疲劳失效疲劳失效是指机械结构在连续或循环加载下由于应力超过其承受范围而发生破坏。

其特点是在相对较小的载荷下引起的损伤,常常以裂纹扩展为主要特征,最终导致断裂。

材料接触疲劳极限材料接触疲劳极限是指材料在长期接触外界环境或受到外力作用下,逐渐失去原有性能并最终发生破坏的极限状态。

这种疲劳现象在工程领域中非常常见,对于材料的设计和使用具有重要的指导意义。

材料接触疲劳极限与材料的特性密切相关。

不同材料具有不同的疲劳极限,这取决于其化学成分、晶体结构、晶界特性等因素。

例如,金属材料通常具有较高的疲劳极限,而陶瓷材料则较低。

因此,在工程设计中,需要根据具体应用场景选择合适的材料,以确保其在长期使用过程中不会发生疲劳破坏。

材料接触疲劳极限还与外界环境的影响密切相关。

例如,金属材料在潮湿环境中容易发生腐蚀,从而降低其疲劳极限。

此外,温度的变化、氧化作用、化学物质的侵蚀等因素也会对材料的疲劳性能产生影响。

因此,在实际应用中,需要对材料进行合理的防护措施,以延长其使用寿命。

外力作用也是导致材料接触疲劳的重要原因之一。

当材料受到周期性加载时,其内部会产生应力集中现象,从而导致疲劳裂纹的形成和扩展。

这种加载可以是拉伸、压缩、弯曲等形式,例如机械零件在运行过程中的振动载荷、风力对建筑物的作用等。

因此,在工程设计中,需要合理预估材料所承受的外力,并采取相应的措施来减小应力集中,以延缓材料的疲劳破坏。

材料接触疲劳极限还与材料的表面质量和处理方式有关。

表面缺陷、裂纹、粗糙度等都会对材料的疲劳性能产生重要影响。

因此,在材料加工和处理过程中,需要采取适当的措施来提高材料的表面质量,例如抛光、喷砂、电镀等。

材料接触疲劳极限是材料工程中一个重要的概念。

了解材料的疲劳性能,选择合适的材料和加工方式,以及采取适当的防护措施,对于确保材料在长期使用过程中不发生疲劳破坏具有重要意义。

在工程实践中,需要综合考虑材料的特性、外界环境和外力作用等因素,以确保材料的安全可靠性。