教科版科学六年级下册学生活动手册

- 格式:doc

- 大小:4.46 MB

- 文档页数:17

第一单元微小世界1、放大镜【教学目标】科学概念1、放大镜是凸透镜,凸透镜具有放大物体图像的功能,用放大镜观察物体能看到更多的细节。

2、放大镜广泛应用在人们生活生产的许多方面。

3、放大镜镜片的特点是透明和中间较厚(凸起)。

过程与方法1、正确用放大镜观察物体。

2、比较用肉眼观察和用放大镜观察的不同。

情感态度价值观1、理解使用放大镜观察的意义。

2、增强用放大镜观察身边世界的兴趣。

3、认识到从肉眼观察到发明放大镜是人类的一大进步。

【教学重点】能正确使用放大镜观察物体的细微部分【教学难点】放大镜是“凸”“透”镜【教学准备】分组实验器材:放大镜(最好每个学生都能有一个放大镜,如果只能提供给学生一种放大镜,尽量放大倍数大一点)科学书或报纸上的照片、计算机或电视机屏幕。

柱形、球形的透明器皿、塑料薄膜、铁丝、普通玻璃片、平面镜片、水。

教师演示:不同放大倍数的放大镜、图片或课件(如放大镜镜片的结构等)。

【教学过程】一、为什么要用放大镜观察1、导入:师出示放大镜:“看,这是什么?”(生:放大镜)放大镜大家很熟悉,能否替放大镜来介绍一下自己——《我是放大镜》。

可以从放大镜的构造、作用、用途三个方面展开。

2、小组讨论交流放大镜的构造、作用、用途。

3、展示交流放大镜的构造——镜架、镜片(如果学生能说出凸透镜也可以)放大镜的作用——放大物体的像(可能学生会说“把物体放大”,提醒学生物体并未变大)放大镜的用途——我们用放大镜观察校园里的生物、实验中在老师指导下观察花、昆虫等。

它是视力不佳者的助视器,还适用于电子产品检验、线路板检验、集邮者欣赏鉴定邮票、珠宝商鉴定珠宝、公安人员用它观察指纹毛发纤维等、农技人员用它观察花蕊进行人工授粉等、制作微型工艺品的工匠工作时使用……4、让学生尽量充分地例举使用领域,交流后填写第2页的网状图。

5、二、放大镜下的新发现1、师:谁给大家演示一下放大镜的正确使用方法?请学生演示放大镜的使用方法。

根据学生的演示师讲解正确使用放大镜的两种方法:目、镜、物三者,目不动,镜动或物动。

放大镜下的昆虫世界教学目标:1.会使用放大镜耐心仔细地观察昆虫的特殊构造和本领,发现昆虫王国的更多秘密;知道使用工具比只用眼睛观察获得的信息更多。

2.知道蝴蝶的翅、蝇的眼、蟋蟀的耳、昆虫的触角等方面的特殊构造,了解蚜虫和草蛉之间的生活习性,从而获得对昆虫世界更多的了解。

3.在学生获得更多昆虫知识的过程中,进一步激发学生探索昆虫世界的兴趣。

教学准备:1.分组材料:昆虫或昆虫标本、放大镜、学生活动手册。

2.有关昆虫世界的图片、视频资料和制作的多媒体课件。

教学过程:一、引入1.对话:我们曾经观察过蚂蚁、蝗虫、蚕蛾,他们的身体分为几个部分,有哪些共同特征?2.讲解:像蚂蚁、蝗虫、蚕蛾这样,身体分为头、胸、腹三部分,头上有触角,胸部有三对足的动物都属于昆虫。

3.你知道蝗虫头上的触角是什么样的吗?谁能来画一画?像昆虫的触角、眼睛、耳朵这些细小的器官我们平时看得并不是很清楚,今天我们就借助放大镜来观察它们的特殊构造,也许会发现昆虫世界的许多秘密。

二、观察昆虫的部分器官1.教师提供昆虫或昆虫标本,学生分组观察蝴蝶的翅,蜻蜓或蝗虫的眼睛,昆虫的各种触角、口器等。

要求先用眼睛观察,再用放大镜观察,边观察边记录在学生活动手册里。

2.交流自己的发现。

蝴蝶的翅交流自己对蝴蝶翅的观察与发现。

教师利用多媒体课件展示蝴蝶的翅,并呈现文字“每个美丽的鳞片都有一个小柄,像鱼鳞似的镶嵌在翅上的鳞片窝里。

鳞片上有几十条到上千条脊纹,它们具有很好的折光性能。

脊纹上还有很多并列的薄片,像书页一样叠合在一起。

这些脊纹在光照下闪射出美丽的光芒”。

昆虫的复眼交流自己对昆虫复眼的观察与发现。

教师利用多媒体课件展示蜻蜓的复眼,并呈现文字“蝴蝶有 1.2 ~1.7 万个小眼,蜻蜓则有 1 ~ 28 万个小眼,家蝇有 4 千个小眼。

昆虫的复眼虽然由许多小眼组成,但它们的视力远不如人类的好,蜻蜓可以看到 1 ~ 2 米远,苍蝇只能看到 40 ~ 70 毫米。

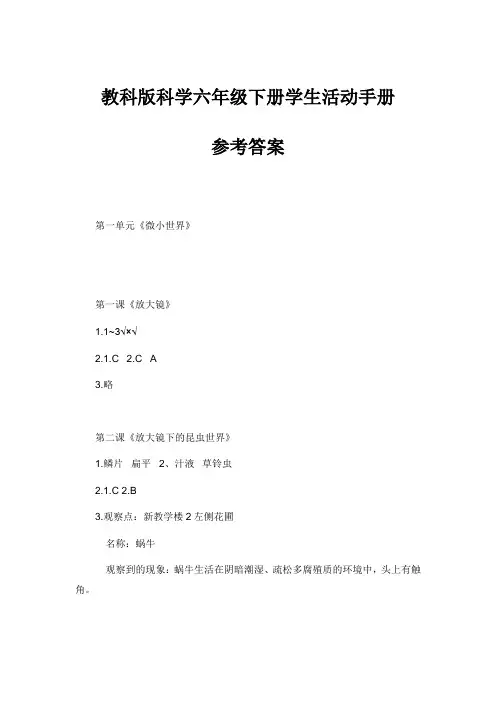

第一单元《微小世界》(曹溪中心小学蓝金燕)第一课《放大镜》~3√×√A3.略第二课《放大镜下的昆虫世界》1.鳞片扁平 2、汁液草铃虫3.观察点:新教学楼2左侧花圃名称:蜗牛观察到的现象:蜗牛生活在阴暗潮湿、疏松多腐殖质的环境中,头上有触角。

新的发现:蜗牛有许许多多放入牙齿,爬行所经过的路上留下白色胶质,有明显的痕迹。

第三课《放大镜下的晶体》~3 √×√第四课《怎样放得更大》C D A E2.猜测:放大镜彼此之间的距离会发生变化,视野也会发生变化。

实验方法:(1)先自制一个简易显微镜,调整放大镜之间的距离,观察图像直至清晰为止。

观察它们之间的距离。

(2)把放大镜换成放大倍数更高的放大镜,调整它们之间的距离,观察图像直至清晰为止。

观察它们之间的距离。

(3)比较前两者之间距离、图像范围大小。

实验现象及分析:第五课《用显微镜观察身边的生命世界一》1.(1)B C D A E G H (2) C B D A2.实验探究第六课《用显微镜观察身边的生命世界二》. × 2.√2.调查研究调查问题:红细胞能输送氧气?主要观点摘录:红细胞中的血红蛋白很容易与氧气结合,又很容易与氧气分离,在氧气浓度高的地方(例如:肺部)结合;在氧气浓度低的地方(各种组织)就会分离。

红细胞把肺里的氧气装上,运到各种组织里,把氧气卸下。

形成的认识:氧气与血红蛋白结合→到达各种组织把氧气卸下第七课《用显微镜观察身边的生命世界三》~3 ××√~3 C C D3.实验探究第八课《微小世界和我们》~4 ××××~2 B C3.实验探究第二单元《物质的变化》(龙门中心小学许志红)第一课《我们身边的物质》1.(1)×(2)√(3)√(4)√2.实验探究选择的物质:面包实验方法1:用手按压面包,观察面包实验方法2:用镊子取一些霉菌放在面包上,过几天观察面包实验现象:实验方法1中面包被压扁;实验方法2中面包上面发霉了实验记录及分析:实验方法1中面包只是形状改变,还可变回原来的样子;实验方法2中面包上生成了新物质——霉菌。

教科版科学六年级上册学生活动手册答案六年级上册《科学学生活动手册》参考答案以下答案均为课堂达标答案)第一单元工具和机械第一课:使用工具1.1,简单机械1.2,可以固定物品铁钉没有螺纹螺丝有螺纹1.3,注意安全和选择合适的工具2.1D。

2,2A。

B3选择十字螺丝刀一字螺丝刀钳子也可以第二课:杠杆的科学1,1错1.2错1.3对2.1C。

2.2B3分析原因:刀根离支点近刀尖离支点远第三课:杠杆类工具研究1.1 D。

1.2C2方案1加重秤砣的质量方案2移动提绳的位置第四课:轮轴的秘密1.1省力轮到支点的距离比轴到支点距离长(用力点到支点距离比阻力点到支点距离远)1.1长用力点到支点距离比阻力点到支点距离远2.1对2.2对3.3对3.用力点到支点距离比阻力点到支点距离远第五课:定滑轮和动滑轮1.1错1.2错2.1D。

2.2B第六课:滑轮组1.1塔式吊机内里有良多的动滑轮,它们和动滑轮组成滑轮组1.2测力计提起一个钩码时动滑轮也一起被提起(动滑轮有重量),而钩码增长了照旧一个动滑轮,所以比较明显。

2可以设计用动滑轮第七课:斜面的作用1.1A。

1.2C2斜面越平展越省力但费间隔斜面越陡越费力但省间隔:自行车上的简单机器1.1A。

1.2B2车轮链盘方向盘刹车杆脚踏板第二单位外形与结构第一课:抵抗曲折1.1增长宽度增长厚度改动资料1.2一个2.1B。

2.2D3四方形或者圆形柱子有立着有横着增长抗曲折本领第二课:外形与抗曲折本领1.1B。

1.2B2抗弯曲能力是材料本身的性质,不会变第三课:拱形的气力1.1B。

1.2 D2略第四课:找拱形1.1 B。

1.2.C2它们都很强的抗曲折本领第五课:做框架1.1少一根横拉的绳子,承受拉力2.1三角形最稳定梯形次四边形最不稳定第六课:建高塔1.1轻重小大1.2重不乱性1.3差塑料瓶没有镂空框架结构是镂空的1.4加水瓶口朝上2两个在上面一个在上面而且上面瓶子装水第七课:桥的外形和结构1.1 B,D。

3.发现变化中的新物质【教材简析】本课将引导学生在前一节课观察白醋和小苏打的变化之后,继续观察物质的变化。

通过观察白砂糖加热后的状态、颜色、气味等,以及借助烧杯和勺子底部观察蜡烛在燃烧过程中的现象,进一步认识到判断物质发生化学变化的本质是:是否产生了新物质。

通过资料阅读,了解生活中有很多产生新物质的变化,研讨产生新物质的变化与生活的关系。

【学生分析】学生在前两节课研究物质变化的过程中已经关注到物质变化的一些现象,如颜色改变、产生气体等,并且已经明确物理变化和化学变化的本质是是否产生了新物质。

但学生对于“改变颜色的物质还是原来的物质吗?”“产生的气体是不是一种新的物质”等问题存在疑问。

【教学目标】[科学概念目标]1.一些物质在变化的过程中,会既发生化学变化又发生物理变化。

2.物质发生化学变化会产生新的物质。

[科学探究目标]1.能用科学的语言描述物质变化过程中产生的现象。

2.能根据物质变化的现象判断物质变化是物理变化还是化学变化。

3.能通过观察、实验、查阅资料和调查分析等方式获取化学变化产生的新物质的特征。

[科学态度目标]1.养成细心观察、及时记录的习惯。

2.体会到细致并实事求是地汇报观察到的现象对于得出正确结论是重要的。

[科学、技术、社会与环境目标]了解化学变化对人类生活的影响,知道有些是有益的,有些是有害的。

【教学重难点】[重点]能根据物质变化判断物质变化是物理变化还是化学变化。

[难点]对物质变化产生的物质进行实验、观察与考证分析,进一步明确化学变化的本质是产生新的物质。

【教学准备】[学生]蜡烛、蜡烛台、打火机(火柴)、钢勺、白砂糖、锡箔纸(包裹钢勺)、烧杯2个、水、钥匙、塑料杯(放白砂糖)、资料。

[教师]多媒体教学课件。

【教学过程】一、聚焦1.谈话:在本单元的第1课我们讲到厨房里物质的变化。

厨房里的物质变化能给我们带来丰富多样的食物,其中我非常喜欢一种甜品,你来看看。

(出示焦糖布丁)2.提问:你知道上面的焦糖是怎么来的吗?白砂糖变成焦糖,这个变化是物理变化还是化学变化呢?预设:如学生能说出焦糖的制作过程,就顺着学生说说,我们今天用蜡烛进行加热,看能不能制作出焦糖。

1 .出示植物亲代与后代的图片或实物(凤仙花或夏菊、桑叶)仔细观察花瓣的颜色、数量、大小、形状,叶的颜色、大小、形状等方面的异同,比较植物的亲代和后代有什么相同和不同。

2 .学生小组合作交流,完成记录表。

(一)研讨:植物后代与亲代的异同1 .小组选择植物,从不同方面汇报亲代和后代的相同点和不同点。

其他小组围绕异同点进行补充和质疑。

小结:两种植物的后代和亲代之间既有许多相似的特征,也都有一些不同。

植物的后代和亲代非常相似,这种现象叫做遗传;植物后代和亲代之间也会有一些细微的不同,这种现象叫做变异。

2 .遗传和变异的广泛存在:除了这两种植物,在其他植物上你见过类似的遗传和变异现象吗?(如:玉米果实的形状大致相同这是遗传现象,但有些玉米会长出不同颜色的玉米粒,这是变异。

菊花可能会长出各种各样颜色的花朵也是变异等。

仔细观察校园中同种植物的根、茎、叶、花、果实和种子等,我们会发现它们既有相似之处,又都有细微的差别。

)3 .应用:你们能用今天所学的知识解释形形色色的植物是怎样形成的吗?4 .小结解释:遗传和变异是普遍存在的,是生物进化的基础。

正是因为存在遗传变异现象,自然界才出现了形形色色的植物。

(二)研讨:人类利用植物的遗传变异改善人类生活1 .谈话过渡:植物的遗传和变异在生活中的应用非常广泛,有很多农作物利用遗传和变异规律培育出了许多新品种,适应了时代的发展,为人类造福,取得了很大的成就。

提问:你听说过哪些人类利用植物的遗传和变异现象改善生活的事通过交流活动,总结并发现设计环节在其中的关键性,进一步完善学生对工程的认知。

三、研讨例?2 .出示新型草莓、无籽西瓜、抗倒伏小麦、杂交水稻等的图 片或视频资料等。

3 ,小结:我国科学家对植物的遗传和变异颇有研究。

例如, 袁隆平研究的杂交水稻解决了我国乃至世界的粮食问题,是一个 巨大的贡献,同学们可以课下搜集资料,进一步了解我国科学家在遗传和变异方面的研究成果。

了解遗传学家孟德尔1.学生小组交流课下搜集的有关孟德尔和他的“豌豆实验” 的资料(注意仔细阅读书本中的拓展资料)。

六年级科学学生活动手册稿子一:嘿,小伙伴们!咱们来聊聊这本六年级科学学生活动手册哈。

你知道吗?这本手册就像一个神奇的科学宝库。

翻开它,各种有趣的实验和活动就蹦出来啦!比如说,有个观察植物生长的活动。

从种下那小小的种子开始,每天盼着它发芽,看着它一点点长大,那种感觉真的超棒!就好像自己是个小园丁,能让生命在手中绽放。

还有啊,那些关于物理的小实验,像研究摩擦力的。

通过亲手操作,才发现原来生活中处处都有科学的影子。

比如说,为啥滑滑梯能滑得那么快?原来都是摩擦力在“搞鬼”。

做实验的时候,有时候也会出错,但是别怕!这正好是学习的好机会呀。

就像那次测量水温,没测准,重新来一次,反而记得更牢啦。

每次完成一个活动,在手册上写下自己的发现和感受,都觉得特别有成就感。

好像自己变成了一个小小的科学家。

这本活动手册让咱们的六年级科学课变得超级有趣,充满了惊喜和探索!稿子二:亲爱的同学们,今天咱们来好好唠唠这本六年级科学学生活动手册哟!哇塞,一拿到手就觉得它不简单。

里面的内容那叫一个丰富多彩。

记得有一次,我们做了个电路连接的活动。

一堆电线、电池、灯泡啥的,刚开始真是有点头大,不知道从哪儿下手。

但是慢慢琢磨,嘿,居然让灯泡亮起来啦!那种兴奋,简直没法形容。

还有观察星座的活动,晚上跑到空旷的地方,抬头看星星,找着手册上的星座,感觉自己离宇宙都近了好多。

手册里的小问题也特别有意思,经常会让我们想半天。

不过想出来的时候,就会觉得自己好聪明哟!而且呀,每次和小伙伴们一起做活动,大家七嘴八舌地讨论,出主意,那种热闹的氛围可好了。

有时候还会因为观点不同争得面红耳赤,但最后都能找到答案,真是太有趣啦。

这本手册就像是我们探索科学世界的小地图,带着我们到处发现新奇的东西。

相信通过它,我们都会变成科学小达人哟!。

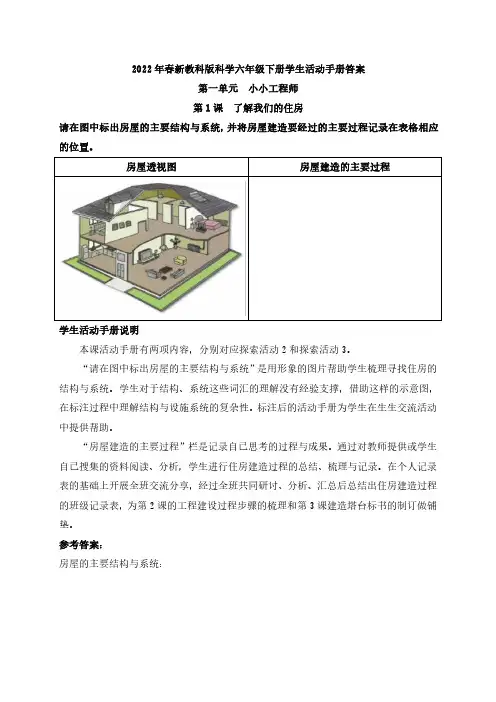

2022年春新教科版科学六年级下册学生活动手册答案第一单元小小工程师第1课了解我们的住房请在图中标出房屋的主要结构与系统,并将房屋建造要经过的主要过程记录在表格相应的位置。

房屋透视图房屋建造的主要过程学生活动手册说明本课活动手册有两项内容,分别对应探索活动2和探索活动3。

“请在图中标出房屋的主要结构与系统”是用形象的图片帮助学生梳理寻找住房的结构与系统。

学生对于结构、系统这些词汇的理解没有经验支撑,借助这样的示意图,在标注过程中理解结构与设施系统的复杂性。

标注后的活动手册为学生在生生交流活动中提供帮助。

“房屋建造的主要过程”栏是记录自己思考的过程与成果。

通过对教师提供或学生自己搜集的资料阅读、分析,学生进行住房建造过程的总结、梳理与记录。

在个人记录表的基础上开展全班交流分享,经过全班共同研讨、分析、汇总后总结出住房建造过程的班级记录表,为第2课的工程建设过程步骤的梳理和第3课建造塔台标书的制订做铺垫。

参考答案:房屋的主要结构与系统:房屋建造的主要过程:住房建造需要经历的主要过程有明确任务、选址、设计、建造、验收等。

第2课认识工程请你根据对工程的了解,归纳出工程建设的基本步骤。

学生活动手册说明本课活动手册是对课堂活动的记录,流程图配合探索活动2使用。

虽然教科书中展示与其相同结构的流程图,呈现出完整准确的内容,但是两者并不重复。

活动手册中的流程图是学生对比住房建造过程与港珠澳大桥工程建造资料后的梳理记录。

学生要将第1课的班级记录表中相关内容归纳为本课学习的工程建设步骤。

在不断分析、归纳中填写流程图,学习理解工程设计过程。

其中各项箭头有提示作用,右侧循环箭头作用突出,体现了整体设计活动的过程,也是学生填写设计过程的提示,帮助学生理解工程设计的闭环性。

最后学生利用填写的流程图开展全班交流,形成最终教科书呈现的完整、准确、概括性的班级记录表。

参考答案:第3课建造塔台我制订的标书学生活动手册说明本课的活动手册是学生制订标书内容。

教科版科学六年级下册学生活动手册参考答案第一单元《微小世界》第一课《放大镜》1.1~3√×√2.1.C 2.C A3.略第二课《放大镜下的昆虫世界》1.鳞片扁平2、汁液草铃虫2.1.C 2.B3.观察点:新教学楼2左侧花圃名称:蜗牛观察到的现象:蜗牛生活在阴暗潮湿、疏松多腐殖质的环境中,头上有触角。

新的发现:蜗牛有许许多多放入牙齿,爬行所经过的路上留下白色胶质,有明显的痕迹。

第三课《放大镜下的晶体》1.1~3 √×√第四课《怎样放得更大》1.1.A2.B C D A E2.猜测:放大镜彼此之间的距离会发生变化,视野也会发生变化。

实验方法:(1)先自制一个简易显微镜,调整放大镜之间的距离,观察图像直至清晰为止。

观察它们之间的距离。

(2)把放大镜换成放大倍数更高的放大镜,调整它们之间的距离,观察图像直至清晰为止。

观察它们之间的距离。

(3)比较前两者之间距离、图像范围大小。

实验现象及分析:第五课《用显微镜观察身边的生命世界一》1.(1)B C D A E G H (2) C B D A2.实验探究第六课《用显微镜观察身边的生命世界二》1.1. ×2.√2.调查研究调查问题:红细胞能输送氧气?主要观点摘录:红细胞中的血红蛋白很容易与氧气结合,又很容易与氧气分离,在氧气浓度高的地方(例如:肺部)结合;在氧气浓度低的地方(各种组织)就会分离。

红细胞把肺里的氧气装上,运到各种组织里,把氧气卸下。

形成的认识:氧气与血红蛋白结合→到达各种组织把氧气卸下第七课《用显微镜观察身边的生命世界三》1.1~3 ××√2.1~3 C C D3.实验探究第八课《微小世界和我们》1.1~4 ××××2.1~2 B C3.实验探究第二单元《物质的变化》(龙门中心小学许志红)第一课《我们身边的物质》1.(1)×(2)√(3)√(4)√2.实验探究选择的物质:面包实验方法1:用手按压面包,观察面包实验方法2:用镊子取一些霉菌放在面包上,过几天观察面包实验现象:实验方法1中面包被压扁;实验方法2中面包上面发霉了实验记录及分析:实验方法1中面包只是形状改变,还可变回原来的样子;实验方法2中面包上生成了新物质——霉菌。

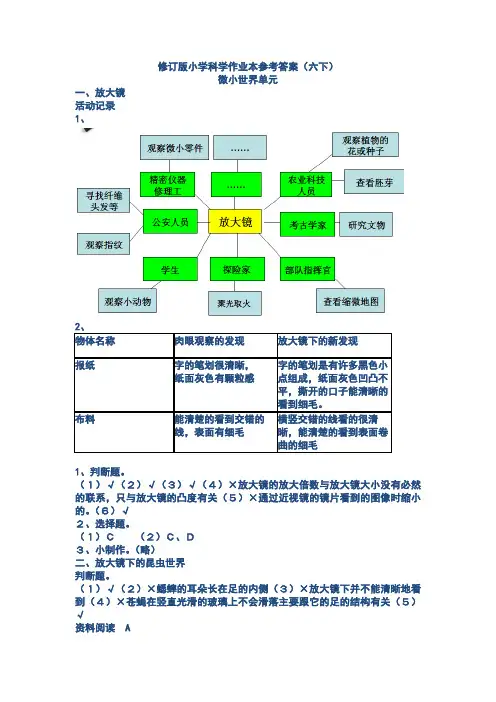

修订版小学科学作业本参考答案(六下)微小世界单元一、放大镜活动记录1、1、判断题。

(1)√(2)√(3)√(4)×放大镜的放大倍数与放大镜大小没有必然的联系,只与放大镜的凸度有关(5)×通过近视镜的镜片看到的图像时缩小的。

(6)√2、选择题。

(1)C(2)C、D3、小制作。

(略)二、放大镜下的昆虫世界判断题。

(1)√(2)×蟋蟀的耳朵长在足的内侧(3)×放大镜下并不能清晰地看到(4)×苍蝇在竖直光滑的玻璃上不会滑落主要跟它的足的结构有关(5)√资料阅读 A三、放大镜下的晶体活动记录:判断题。

(1)√(2)√(3)×不一定,有些晶体很大的(4)√(5)×玻璃不是晶体资料阅读(1)B(2)C四、怎样放得更大1、填写观察记录。

(略)2、判断题。

(1)√(2)√(3)√(4)×显微镜的放大倍数是有限的(5)√3、选择题。

(1)A(2)B(3)B五、用显微镜观察身边的生命世界(一)1、填图题。

BEDAC2、判断题。

(1)×整个洋葱放到显微镜下,反而看不到它的精细结构。

(2)√(3)×最早发现细胞的是罗伯特胡克(4)×载玻片移动的方向与从目镜里看到的物体图像移动的方向是相反的(5)√(6)√六、用显微镜观察身边的生命世界(二)1、填表。

2、填空题。

(1)细胞(2)细胞3、资料阅读(1)√(2)×人体最大的细胞是卵细胞,最小的是血小板(3)√(4)√(5)×人体内寿命最长的细胞是大脑和神经细胞。

(6)√七、用显微镜观察身边的生命世界(三)1、判断题。

(1)√(2)√(3)√(4)√2、连线题。

变形虫鼓藻3、填空题。

(1)我还知道的微生物有:(喇叭虫)、(眼虫)、(衣藻)等。

(2)这些微生物都是生物,是因为它们与其他生物一样:□能吃东西√□都有细胞组成√□都会对外界的刺激产生反应□都会制造食物√□都会繁殖√□都会排泄八、微小世界和我们1、活动记录2、小制作。

修订版小学科学活动手册参考答案(六下)微小世界单元一、放大镜活动记录1、2、物体名称肉眼观察的发现放大镜下的新发现报纸字的笔划很清晰,纸面灰色有颗粒感字的笔划是有许多黑色小点组成,纸面灰色凹凸不平,撕开的口子能清晰的看到细毛。

布料能清楚的看到交错的线,表面有细毛横竖交错的线看的很清晰,能清楚的看到表面卷曲的细毛1、判断题。

(1)√(2)√(3)√(4)×放大镜的放大倍数与放大镜大小没有必然的联系,只与放大镜的凸度有关(5)×通过近视镜的镜片看到的图像时缩小的。

(6)√2、选择题。

(1)C(2)C、D3、小制作。

(略)二、放大镜下的昆虫世界判断题。

(1)√(2)×蟋蟀的耳朵长在足的内侧(3)×放大镜下并不能清晰地看到(4)×苍蝇在竖直光滑的玻璃上不会滑落主要跟它的足的结构有关(5)√资料阅读 A三、放大镜下的晶体活动记录:判断题。

(1)√(2)√(3)×不一定,有些晶体很大的(4)√(5)×玻璃不是晶体资料阅读(1)B(2)C四、怎样放得更大1、填写观察记录。

(略)2、判断题。

(1)√(2)√(3)√(4)×显微镜的放大倍数是有限的(5)√3、选择题。

(1)A(2)B(3)B五、用显微镜观察身边的生命世界(一)1、填图题。

BEDAC2、判断题。

(1)×整个洋葱放到显微镜下,反而看不到它的精细结构。

(2)√(3)×最早发现细胞的是罗伯特胡克(4)×载玻片移动的方向与从目镜里看到的物体图像移动的方向是相反的(5)√(6)√六、用显微镜观察身边的生命世界(二)1、填表。

2、填空题。

(1)细胞(2)细胞3、资料阅读(1)√(2)×人体最大的细胞是卵细胞,最小的是血小板(3)√(4)√(5)×人体内寿命最长的细胞是大脑和神经细胞。

(6)√七、用显微镜观察身边的生命世界(三)1、判断题。

新改版教科版六年级下册科学活动手册参考答案新改版教科版六下科学活动手册参考答案第一单元小小工程师第1课了解我们的住房住房的建造过程:明确任务、选址、设计、建造、验收第2课认识工程第3课建造塔台第4课设计塔台模型Fl 期上屉曲|T血I 方奏見射1瓠酣址杠嵐融胃L 1■-■■雾窑论匸:饰載第5课制作塔台模型1.优点:上小下大、上轻下重;使用了三角形框架结构;底部加滚珠;美观缺点:塔高没有达到要求;成本较高。

2.在顶端加围栏,增加安全性。

第6课测试塔台模型 1.塔台模型记录表2.最佳表现:抗风能力强、顶端承重好需改进的地方:抗震能力原因分析:设计时未考虑到抗震亦住2:fcn__第7课评估与改进塔台模型 1.对塔台模型改进后的设计2.工程需要反复评估、不断改进,才能达成最终的工程要求第二单元生物的多样性第2课制作校园生物分布图校园生物分布圏校园生物太多可以采用编号的方法标注各区域中的生物名称,也可以用简图或其他方法呈现不同区域的生物分布情况。

改进方的狀计小组日期9細哥校园生物分布图(以蝗虫为例)2.第3课形形色色的植物(1)后代与亲代非常相似,如花瓣数量、叶的颜色等相同。

(2)后代与亲代存在着细微差异,如花的颜色、叶的经脉等不同。

第5课时相貌各异的我们 表略我的发现:我的相貌特征与父母、祖父母、外祖父母之间有相同的地方,也有不同的地方遗传家族的特征:单(双)眼皮、眼睛颜色、血型等。

第6课古代生物的多样性第三单元宇宙第2课太阳系大家庭一、 1.二、8行星水星金星地球火星木星土星天王星海王星位置折痕1 折痕2 折痕3 折痕4 折痕5 折痕6 折痕7 折痕8第3课时日食观测点月球所处的位置通过观察孔看到的现象地球上的小孔1号位置(近)O2号位置(远)画图表示日食发生时太阳、地球、月球的相对位置我的解释月球运行到太阳和地球中间,三者处在同一直线时,月球挡住了太阳射向地球的光,形成了日食。

第4课时认识星座第6课时浩瀚的宇宙问题:银河是宇宙的全部吗?第四单元物质的变化第1课厨房里的物质与变化第3课时发现变化中的新物质第4课时变化中伴随的现象1.2.煤块上的信息:①在煤块上看到植物枝、叶的痕迹,甚至发现了具有完整树干的煤化石;②煤在岩层中是一层一层分布的;③煤大多夹杂在沉积的泥沙变成的岩层中。

教科版小学科学六年级下册第四单元第2课《产生气体的变化》说课一、使用教材教科版小学科学六年级下册第四单元第2课《产生气体的变化》二、实验器材教师准备:玻璃瓶、普通气球、锥形瓶、尾巴气球、带滴速控制器的输液管、食盐、白砂糖、小苏打、白醋、水、火柴、蜡烛、澄清石灰水、药匙、塑料杯。

学生准备:学生活动手册、笔三、实验创新要点(一)实验一:观察有气体的变化教材中采用6 个瓶盖来进行实验,其中存在着一些不足:①瓶盖容量小①气球容量大改进前②反应物外溢改进后②反应物密封③气体不明显③气体可视化(二)实验二:收集产生的气体教材中采用密封袋和瓶盖来收集小苏打与白醋混合后产生的气体,其中也存在着一些不足:①瓶盖不易打翻①气球容量大改进前②气体、液体可能溢出改进后②反应物密封③检验气体不方便③滴速控制器控制气体流出速度四、实验原理物没有产生新物质质(物理变化)变小苏打化+二氧化碳白醋(新物质)五、实验教学目标(一)科学观念知道小苏打与白醋混合后会发生化学变化,产生新的物质二氧化碳。

(二)科学思维能以观察到的变化现象如产生气体作为依据,判断物质发生了什么变化。

(三)探究实践通过观察、实验,发现有些物质变化会伴随着一些特殊现象。

(四)态度责任初步感受物质变化对生活的影响。

六、实验教学内容实验一:观察有气体的变化(小苏打与白醋混合)实验二:收集产生的气体(小苏打与白醋混合后生成的气体)实验三:观察收集的气体(检验小苏打与白醋混合后生成的气体,并确定出这种气体是二氧化碳)七、实验教学过程(一)激趣导入利用鼓起来的气球提问:气球中的气体怎么来的?(引出课题)(二)实验探究实验一:观察有气体的变化(小苏打与白醋混合)实验二:收集产生的气体(小苏打与白醋混合后生成的气体)实验三:观察收集的气体(检验小苏打与白醋混合后生成的气体,并确定出这种气体是二氧化碳)(三)拓展检验小苏打与白醋混合后产生的气体:①点燃的蜡烛熄灭;②澄清石灰水变浑浊。

教科版科学六年级下册学生活动手册教科版科学六年级下册学生活动手册《课堂达标》参考答案2014-03-11 15:11:02| 分类:教学研讨|举报|字号订阅第一单元《微小世界》(曹溪中心小学蓝金燕)第一课《放大镜》1.1~3√×√2.1.C 2.C A3.略第二课《放大镜下的昆虫世界》1.鳞片扁平2、汁液草铃虫2.1.C 2.B3.观察点:新教学楼2左侧花圃名称:蜗牛第二课《物质发生了什么变化》1.(1)C(2)B(3)B(4)B(5)B2.实验探究实验材料:一片落叶、一片绿叶、干燥的定性滤纸、研钵、漏斗、试管实验方法:(1)取一片落叶和一片绿叶,分别放入不同的研钵中进行研磨;(2)研磨后,分别将研磨液经过漏斗过滤后盛于试管中;(3)取2个干燥的定性滤纸,分别放入2个试管中,观察滤纸上的色素颜色。

实验现象:绿叶中的滤纸呈现四条色素带,从上到下分别是橙黄色、黄色、蓝绿色和黄绿色落叶中的滤纸呈现两条色素带,从上到下分别是橙黄色和黄色、分析和结论:绿叶中有4种色素,分别是胡萝卜素、叶黄素、叶绿素a和叶绿素b;而落叶中只有2种色素,分别是胡萝卜素和叶黄素,所以落叶和绿叶中的成分不一样,是两种不同的物质第三课《米饭、淀粉和碘酒的变化》1.(1)蓝紫色化学(2)化学甜味2.实验探究我的猜测:马铃薯种含有大量淀粉实验方法:(1)把马铃薯切开,取一小切片;(2)往切片上滴碘酒,观察现象实验现象:滴碘酒的马铃薯颜色变成蓝紫色结论及解释:淀粉遇碘酒会变成蓝紫色,而马铃薯加碘酒也变成蓝紫色,说明马铃薯中含有大量的淀粉淀粉类食物的特点是:会与碘酒发生化学反应,生成蓝紫色的新物质第四课《小苏打和白醋的变化》1.(1)C(2)A2.实验探究研究的问题:铁丝与稀盐酸混合会产生新物质吗?观察记录:混合前铁丝为白色,稀盐酸为无色透明液体实验现象:铁丝表面变黑,产生少量气体,溶液由无色变为浅绿色结论及解释:铁丝和稀盐酸混合后发生化学反应,不仅生成了气体,还使溶液颜色发生了改变第五课《铁生锈了》1. 铁生锈的原因与水和空气有关2.实验探究研究的问题:铁生锈的快慢与水、空气的共同作用有关吗?我们的假设:铁生锈的快慢与水、空气的共同作用有关实验方法:取3根铁钉,第一根放于空气中,第2根完全浸入水中,第3根一半浸入水里,一半暴露在空气中,过一段时间后观察观察到的现象:第1根铁钉有点儿生锈;第2根铁钉生更多的锈;第3根铁钉上生的锈最多实验结果:铁生锈的快慢与水、空气的共同作用有关第六课《化学变化伴随的现象》1.(1)BC(2)C(3)BD2. 答:节日的焰火是化学变化,因为它燃烧后生成了新物质;霓虹灯不是化学变化,因为它只是里面的稀有气体通电发光,没有产生新的物质。

第七课《控制铁生锈的速度》1.(1)D(2)B2. 调查研究防止钢铁生锈的方法:1、喷漆;2、涂油;3、电镀和烤蓝;4、制成不锈钢;5、抹沥青防锈效果排序:4、3、5、1、2我们的发现:防止生锈的方法是隔绝水和空气第八课《物质变化和我们》1.(1)没有产生新物质产生了新物质改变颜色发光发热产生气体(2)化学化学化学2.(1)√(2)×(3)√3.物理变化:①、②、⑥、⑧化学变化:③、④、⑤、⑦第三单元《宇宙》(铁山中心小学郭小莲)第一课《地球的卫星——月球》1.(1)、B (2)、ABD2. 摘录的重要资料:2004年,中国正式开展月球探测工程,并命名为“嫦娥工程”。

嫦娥工程分为“无人月球探测”“载人登月”和“建立月球基地”三个阶段。

2007年10月24日18时05分,“嫦娥一号”成功发射升空,在圆满完成各项使命后,于2009年按预定计划受控撞月。

2010年10月1日18时57分59秒“嫦娥二号”顺利发射,也已圆满并超额完成各项既定任务。

2012年9月19日,月球探测工程首席科学家欧阳自远表示,探月工程正在进行嫦娥三号卫星和玉兔号月球车的月面勘测任务。

嫦娥四号是嫦娥三号的备份星。

嫦娥五号主要科学目标包括对着陆区的现场调查和分析,以及月球样品返回地球以后的分析与研究……资料来源:网上、图书馆、报纸等。

(本题答案仅供参考,开放性题目,答案不唯一。

)第二课《月相变化》1.(1)十五初一(2)朔望(3)一个月2.(1)B(2)B3. 不是世界各地时间不一样。

第三课《我们来造环形山》1.(1)B(2)C2. 准备材料:盘子、淀粉、注射器、胶管、小石头,一杯水实验方法:喷水法:将注射器连接胶管并把胶管插到沙堆底部,用力将注射器中的水推出,观察现象。

(用来证明火山爆发,形成环形山)实验效果及分析:月球表面的确是一些类似淀粉的粉尘物质。

淀粉相对比沙子要轻,效果上会好很多。

第四课《日食和月食》1. (1) B (2) A (3) A B2. (1) 日、地、月三个天体运动(2)太阳地球太阳月球(3)处于月球本影处于月球半影3.我的推测:通过调节太阳、月球、地球三者在同一直线上的距离可以模拟不同的日食类型。

实验现象及解释:由于月球远远小于地球,因此,任何时候,月球本影只能笼罩地球表面一个很小的范围,在这个范围内整个太阳被遮掩了,这就是日全食。

如果当月球距太阳较近,本影不够长,以致同地面接触的不是月球的本影,而是月球的伪本影。

在伪本影笼罩的范围内看到的太阳只有中部被遮掩,四周依然光明,这叫做日环食。

在日全食或日环食地带的四周,还有一个被月球的半影笼罩的环形地带,在那里看到的太阳,只有一部分被遮掩,呈现残缺的样子,这叫做日偏食。

(参考科学教学参考书P137—138)第五课《太阳系》1.(1)A (2) B D2.不可以完成。

人员分工:9位同学分别扮演太阳和八大行星(根据具体人具体安排)缩短的周期:分别为:0.58米、1. 08米、1. 50米、2.28米、7.78米、14.29米、28.71米、45.04米。

(仅供参考,根据不同比例缩短的周期不同)参与游戏的感受:对太阳系的空间认识更深刻。

(根据具体实验情况,说感受。

)第六课《在星空中(一)》1.(1) 星座(2)北极2. 观察星座时间:1月到3月31这段期间观察到图像:观察星座的感受:观察星座需要很长时间,要有耐心等。

第七课《在星空中(二)》1(1)×(2) √(3) √2.第八课《探索宇宙》1.(1)D (2)A2.(1) A B C(2)(3)当月球运动到太阳和地球中间。

如果三者正好处在同一条直线上时,月球就会挡住太阳射向地球的光,在地球上处于影子中的人,只能看到太阳的一部分或全部看不见。

第四单元《环境和我们》(第二实验小学郑艳红)第一课《一天的垃圾》1(1)A B1(2)ABD2、调查场所:家庭种类和数量:厨余垃圾、有害垃圾、可回收垃圾、其他垃圾。

数量(略)我们的发现:人们在生活中要产生大量成分复杂的垃圾。

第二课《垃圾的处理》1(1)×(2)×(3)×2. 模拟实验材料:用于食品包装的泡沫箱2个,各类垃圾、土壤、过滤网、过滤液收集池、气体排放管、几种常见植物。

种植观察记录(略)实验结论:垃圾填埋场的土壤可能有毒,会影响植物的生长。

第三课《减少丢弃及重新使用》1 (1)垃圾问题废物利用(2)环保过度(3)塑料2 收集的方法:垃圾分类回收;减少丢弃、重新使用;少用一次性制品;自备购物袋,少用塑料袋等。

资料来源及分析(略)第四课《分类和回收利用》1(1)×(2)√ (3)√ (4)×2 具体方案:(1)进行垃圾分类:厨余垃圾、可回收垃圾、有害垃圾、其他垃圾(2)垃圾重新使用(如箱子、绳子、盒子等)(3)做堆肥箱。

第五课《一天的生活用水》1(1)淡水(2)人口迅速增长、环境污染、全球变暖(3)百分之六十2. 节水方法:淋浴时抓紧时间;把洗脸水存起来,用于冲厕所、拖地、浇花等。

用流水洗手、及时关紧水龙头。

用小容量抽水马桶。

第六课《污水和污水处理》1.(1)√ (2)×(3)√ (4)√ (5)√2. 实验方法:废水在滴流过滤系统中,经过沙砾得到过滤。

再通过细菌分解水中的污物,最后向水中加氯,有效杀灭水中的病源微生物。

第七课《考察家乡的自然水域》1.(1)×(2)×(3)×(4)√2 .活动主题:保护水域,从我做起活动形式:(1)考察家乡自然水域(观察周围环境、水的颜色、动植物、取水样等)(2)分析水体成份及受污染程度,寻找污染原因,撰写调查报告。

(3)成立环保小分队,向环保部门、污染企业、周围群众反映情况,写倡议书,让全社会都来保护水。

第八课《环境问题和我们的行动》1.(1)ACD (2)ABC2. 突出的三个问题和建议(1)大气污染建议:减少废气排放;实行“无车日”;提倡使用环保车辆(如自行车等)(2)白色污染建议:优化选择塑料原料;优化选择生产工艺;生产降解性塑料制品;(3)物种灭绝速度加快建议:建立自然保护区;保护珍稀生物。