一、道教和道教的南传(一)道教的形成与传播方式1、道教

- 格式:ppt

- 大小:161.50 KB

- 文档页数:25

三、道教的产生于发展1、道教的产生道教形成于中国东汉的中、后期。

它是在战国以来的道家学说基础上,并且吸收了中国传统的鬼神观念、神仙思想,掺杂了古代的阴阳五行、谶纬神学和修炼方术等,最终形成一种中国特有的宗教。

道教把道家创始人老子尊奉为教主。

道教的产生来自两个支派,一是五斗米道,另一是太平道。

五斗米道是东汉顺帝(125-144年在位)时,张陵(即张道陵)在蜀郡鹄鸣山(今四川省大邑县)所创立,后至附近青城山进一步发展。

因信奉者须交纳五斗米而得名。

张陵自称受太上老君之命充任“天师”,故又称“天师道”。

五斗米道奉老子为教主,视《道德经》为基本经典。

张陵死后,由其子张衡主持传道。

东汉末年,张衡之子张鲁在汉中建立政教合一的政权,利用道教信仰指导行政管理。

据《后汉书•刘焉传》及注记载,该道平时强调以诚信待人。

如有人生病,便让病人独处净室,反省过错;首领则代病人祈祷。

官府还在路边设置义舍,为往来行人免费提供食宿。

同时告诫行人不可贪得无厌,如果所取食物超过自己饭量,就会遭致鬼神作祟。

对于犯法的人,可以从宽三次,如不悔改,再处以刑罚。

张鲁利用道教统治汉中达三十年,至东汉末年才被曹操所灭,五斗米道也遭到沉重打击。

从此五斗米道处于涣散状态,一些头目在民间各自活动,没有了统一领导。

太平道创立时间与五斗米道大体同时。

据《后汉书•襄楷传》及注中记载,东汉顺帝时有干吉(或说于吉),号称得神书《太平清领书》(《太平经》),以为经典,在今山东地区开始传播太平道。

又说他“烧香读道书,制作符水以疗病”、“其咒有可使神为除灾疾”等等。

《太平经》仅存残本,从中得知其内容庞杂,言及天地、阴阳、五行、灾异、鬼神等事,主要宣扬封建伦理观念,也有些是反映了劳动民众反对压榨、提倡自食其力、周济贫穷的思想。

书中也尊奉老子为天神。

又据《后汉书•皇甫嵩传》记载,至东汉灵帝时,张角利用太平道发动了大规模的农民起义。

他自称“大贤良师”,以符水咒语疗病,并且派遣弟子到四处宣传,争取了众多百姓。

.目前,中国最流行的五大宗教有佛教、道教、天主教、伊斯兰教、基督教。

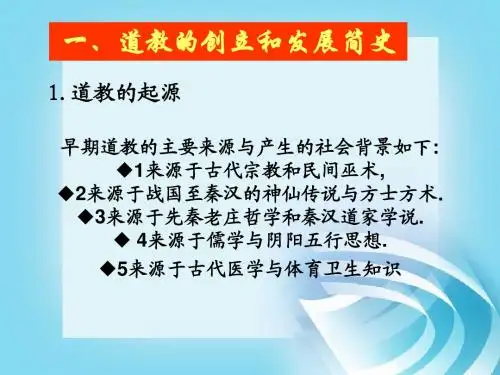

其中只有道教是我国土生土长的宗教,本文将简单向你介绍一下道教的起源、发展及一些基本知识。

一千八百多年前,道教在四川创立,后来逐渐流行到全国各地。

那么它是怎么形成的那?其实道教并不像国外一些宗教一样短期内由某个人创立的,而是有一个水到渠成、瓜熟蒂落的过程。

道教最早的组织出现在东汉,三国演义里的张角便是太平道的创始人之一。

历史上确有其人,传说张角是钜鹿人,他又两个弟弟,一个叫张宝,一个叫张梁。

他的手下还有八大弟子。

他们常以治病的方式传道,以河北为中心,经过十余年的时间,信徒总数竟达到了十万之众。

张角觉得时机已经成熟,便自称“天公将军”,其弟张宝为“地公将军”,张梁称“人公将军”。

于公元184年发动起义,起义军皆身着黄巾。

这就是历史上赫赫有名的“黄巾起义”。

最后黄巾起义虽然被各地武装镇压了下来,太平道也随着起义的失败销声匿迹,但可以肯定的是他影响并没有泯灭,直至宋宣宋徽二年的方腊起义还公然尊张角为教主。

顺帝时,张道陵用符水咒语给人治病,借此传教。

因其治病的方法奇特,而且每有奇效,虽有投奔者络绎不绝。

它规定:“凡信徒入教者,必须教五斗米。

”也许这就是为什么叫五斗米教的原因吧。

张天师显然不像张角那么有野心,而是专心发扬道教,他在世时,五斗米教就已经有了道书、教义、组织和戒律,还崇奉老子为教主。

不过在那个天下大乱、自立为王的年代,英雄岂有不出手之理。

果然,张天师死后,其孙张鲁便建立了一个政教合一的地方政府,虽然最后还是投降了曹操,不过五斗米教正借此取得了合法的地位,影响日大。

但是太平道和五斗米教的基本信徒都是平民百姓,其传播手段不依赖于官方,其交易简单、组织单纯,被后世称为原始道教。

而晋魏南北朝时期才是道教的成长期。

这一时期涌现了葛洪、寇谦之、陆修静、陶弘景等一批著名的道教领袖,他们从神学理论、组织制度等方面对道进行了改造。

使他与中国古代文化的各个方面都发生了关系。

道教的发展与演变道教是中国一种特有的宗教、哲学、文化体系。

其源流可以追溯到先秦时期,随着时间的推移,道教经历了漫长的发展与演变,形成了独创的理论体系和多元化的修行方式。

1. 道教的源流与形成道教的源流可以追溯到先秦时期的“道家”思想,此时的道教还没有完全形成。

到汉代,道教开始形成气功、丹道、神仙等多种修行方式,逐渐发展壮大。

而宗教方面的道教,始于晋代道教大师庄子,对道教进行了细致的系统化阐述。

庄子主张“道化万物”,认为人应该放弃功名、利禄等俗事,返璞归真,回归大自然。

2. 道教的发展魏晋南北朝时期,道教的修炼体系逐渐完善,逐渐出现道中分派。

其中气功和丹道成为两种重要的修行方式。

气功注重气的调和和运用,丹道则强调通过炼丹进而达到长生不老、超凡入圣的最高目的。

唐代是道教的重要时期,当时的道教经验丰富、学派众多,代表人物有吕洞宾、张三丰等。

同时,民间信仰方面的道教也愈趋兴盛。

唐代的“山水田园之乐”、“道教神仙信仰”以及二者的融合,共同构成了当时独特的文化现象。

明代至清代,道教进一步发展,尤其是清朝时期,陈著等人在“正一派”和“全真派”基础上建立了与“天师道”并列的官方道教──“道教教派”。

3. 道教的演变随着现代以来理性思维的兴起,传统的宗教信仰面临着挑战。

道教也开始发生演变,相继出现了“新道教”、“道教学”等新潮流,以适应时代的需要。

其中,新道教注重遵循自然法则,强调人与自然和谐相处,反对人类对大自然的掠夺和破坏。

而道教学从学术角度对道教进行研究和理解,将其重新弘扬起来。

4. 道教对中华文化的贡献道教是中国文化历史上的重要组成部分,对中华文化的发展产生了深刻的影响。

它的信仰体系、哲学思想、文化积淀等都与中国传统文化产生了紧密的联系,成为中华文化重要的内涵元素。

道教主张天人合一、自然至道,注重自然界与人类的和谐相处,这种生态观念贯穿了中华文化的方方面面,对中华文明的形成产生了深刻的影响。

总而言之,道教是中国宗教文化的一颗璀璨明珠,历史悠久、内涵丰富、影响深远。

道教在中国的演化与传播道教是中国本土的宗教,其源头可以追溯到距今两千多年前的春秋战国时期,后来随着时代变迁和社会发展,道教不断演化和传播,成为中国传统文化中的重要组成部分。

一、道教的诞生和演化道教的形成可以追溯到那个时代的“百家争鸣”中的一位思想家——老子。

据传,老子在晚年时离开了国家,游历各地并在途中撰写了《道德经》。

该经以“道”为核心概念,宣扬不争、不扰、无为而治的思想。

此后,一批奉行道教思想的修行者逐渐形成,崇拜老子为创始人而称其为“老子真人”。

随着时间的推移和修行者的增多,道教发展出各种流派。

其中最有代表性的有五斗米派。

五斗米教的创始人张道陵自称是太上老君的下凡之身,传授炼丹术、神仙方术等各种修真技术。

这一派别强调发挥人的自身能力,追求长生不死,希望成为神仙。

道教的演化也与中国历史的变迁密切相关。

道教在东汉时期才有所发展,到了隋唐时期,尤其是唐朝,道教受到朝野的推崇。

唐朝时期,有着“道教之盛”的称号,众多道教拥趸涌现,许多著名的道观和寺庙得以建立。

二、道教的传播道教的传播具有一定的特殊性。

道教的创始人和信徒们普遍不强调传播和宣传,而更注重个人的修行。

因此,传统上没有明确的传教渠道或机构。

道教寺庙的建设更是以自然、山水等为依托,旨在将其嵌入到当地的自然景观中,发挥自然力量的作用,让信徒远离尘世纷扰,全心全意地践行修道之路。

另外,道教的传播也与文化的交流和贸易活动密不可分。

随着中国与邻国的交往,道教的思想和实践逐渐传播到周边国家和地区,比如韩国、日本、越南等。

三、道教在当代道教对于当代中国的文化和精神生活仍然具有深远的影响,同时也受到了现代生活和社会变迁的冲击和影响。

道教在中国当前的表现形式多样、千姿百态,从道观、修真社团到在线问答平台等都有着它的传承和延续。

一些重要的道教传统和仪式也在当代重现和发扬,比如道教正一派的“玄妙观音”仪式等。

值得注意的是,如今的道教界也面临着一些难题,比如教义的传承和保持、人才的培养和选拔、信仰内容的改变和外界的质疑等。

什么是道教,道教的起源、道术、典籍、教派详解什么是道教,道教的起源、道术、典籍、教派详解编辑/ 中国道家研究院道教,又称道家、黄老、老氏与玄门等,是中国土生土长的本土宗教,是中国人的根蒂,是东方科学智慧之源,深深扎根于中华传统文化的沃土之中。

据道经记载,道教起于盘古开天辟地,元始立教说法。

传至世间则创始于黄帝崆峒问道、铸鼎炼丹,阐扬于老子柱下传经、西出函谷。

故以黄帝为纪元计,道历至今已有4700多年。

道教以“道”为最高信仰,以神仙信仰为核心内容,以丹道法术为修炼途径,以得道成仙与道合真为终极目标,追求自然和谐、国家太平、社会安定、家庭和睦,相信修道积德者能够幸福快乐长生久视,充分反映了中国人的精神生活、宗教意识和信仰心理,是中华民族的精神家园。

道教对中国的学术思想、政治经济、军事谋略、文学艺术、科学技术、国民性格、伦理道德、思维方式、民风民俗、民间信仰等方面都产生了深远的影响,鲁迅先生曾深刻指出“中国根柢全在道教”。

当代要论古人语汇中的黄老、道家即是道教。

道教是以“道”为最高信仰的具有中华民族文化特色的本土宗教。

它是中国人的根蒂,是东方科学智慧之源。

据道书记载,始于龙汉祖劫,玉清教主元始天尊说法度人,传至世间,开宗演教于轩辕黄帝(前2717—前2599)祭祀天帝与崆峒问道,阐扬理论于道祖老子(约前570—前400)函关授经和西行传教,活跃民间于汉末建立太平道的张角(活动于约168—184年)和组织五斗米道的张修(活动于约178—191年)。

故奉元始天尊为鼻祖、轩辕黄帝为始祖、太上老君为教祖。

一起源与称呼道教是中国土生土长的宗教和结合本土儒教,如道教的音乐是模仿儒教祭祀的音乐并经过长期的历史发展而形成的。

但是道教与道家是不同的,因为道家是学问,道教是宗教。

道教的科仪与祭祀最早可追朔于原始时期的崇拜自然与鬼神,从最早的人神沟通的占卜等多种方式,原始宗教逐渐演变成商周时期的祭祀上天和祖先。

道教的形成与演化中国传统文化中,有一种非常特别的信仰体系,那就是道教。

道教源远流长,历经沧桑千年,早在春秋战国时期,道家思想就已经成为各种哲学学派思想的重要组成部分。

而道教宗教信仰则是继承并发展了道家思想而来。

那么,道教是怎么形成与演化的呢?一、道教的形成道家思想是道教宗教信仰产生的根源,现代学者将道家思想的形成时间约定为西周初期。

在那个时期,随着天帝信仰的逐渐式微,万物归元、天人合一的思想逐渐形成。

同时,随着各种学派思想的盛行和变革,道家思想日趋成熟。

道教宗教信仰诞生的时间则出现在汉代,公元三世纪,道教宗教信仰已经形成,而《道德经》、《鬼谷子》等专门的道家经典也陆续问世。

二、道教的演化道教的演化历程,大约分为三个阶段:1、兴起阶段道教的兴起发生于东汉末年,具体而言,张道陵所创立的五斗米派,是道教最古老、最有影响的组织之一。

五斗米派的教义强调“大道无形”,诸法自然,提出了许多抉择生死之法术,更因集中展开医术和咒术而成为许多张家世族宗教信仰的中心。

2、繁荣阶段封建时代,道教开始进入繁荣时期。

而道教神仙、道教仙术、飞升成仙这些思想,又进一步扩充道教的宗教内容,从而在民间信仰中广泛传播。

这时期,太上老君、元始天尊、南斗星君等神灵开辟出来了自己的道场。

并开创了许多神仙教派,比如著名的全真教、天师道等,这些道派在历史上的影响力和地位都非同一般。

3、发展阶段清代,道教的中兴期,道教神秘体验、道德修养和人生哲学的思想成为时代人们急需的的精神支柱和精神滋养,道教中的金丹、神变、飞升等花样,都康士各种修炼方法所区别。

在此期间,道教有了新的内涵,道教文化也非常丰富和多元化。

综上所述,道教信仰凝聚着中国古代文化的精髓。

道家思想为道教信仰奠定了基础,道教信仰在历史的演化逐渐成为了一个为人类提供灵性支撑的完整信仰体系。

道教最基本的是自我修行,意志和道德的信条,亲和自然又高岛敬耶。

不同于佛教、基督教等其他传统宗教,道教注重个人的内在修养和境界的开阔,不注重信仰和救赎的聂和,它所讲的道与天人合一的境界,则令人叹为观止。

道教的起源与发展1. 导论道教作为中国传统宗教之一,其起源可以追溯到公元前4世纪。

本文将探讨道教的起源、发展以及对中国文化的影响。

2. 道教的起源道教起源于古代中国的思想家老子。

老子主张“道可道,非常道”,认为万物皆由无形的道构成,鼓励人们追求无为而治的生活。

老子的思想被写成《道德经》,成为道教的经典之一。

3. 道教的演变随着时间的推移,道教逐渐演变成为一种宗教信仰体系。

在汉朝时期,道教与儒家思想相互融合,形成了道家儒家的正式体系。

众多道士组成的道教组织开始建立庙宇,信徒逐渐增多。

4. 道教的发展道教在隋唐时期达到了鼎盛时期。

这一时期,道教被皇室和贵族广泛接受,成为帝王和权贵们追求长寿和永生的信仰。

此时期出现了许多重要的道教经典和仪式。

5. 道教的影响道教对中国文化产生了深远的影响。

首先,道教对中国文人的思维方式产生了巨大影响。

道教鼓励追求自然与宇宙的和谐,提倡无为而治的生活方式,影响了许多中国文人的创作和思考。

其次,道教对中国社会的伦理观念和行为规范产生了重要影响。

道教的价值观强调谦逊、无私和和谐,对整个社会形成了积极的影响。

6. 道教的传播道教在传播过程中也受到其他宗教的影响。

例如,佛教的传入对道教产生了一定的冲击和影响,两者形成了许多共同的信仰和仪式。

道教在东亚各国也得到了广泛传播,对日本和韩国的宗教和文化产生了深远影响。

7. 道教的当代发展随着现代社会的快速发展,道教在当代中国的地位有些下降。

然而,道教在文化传承和精神信仰方面仍然扮演着重要角色。

越来越多的人开始重新关注道教的哲学思想和生活方式,追求内心的宁静和平衡。

结尾:道教的起源与发展充分展示了中国古代思想的深度和独特性。

道教的哲学思想和价值观对中国文化乃至世界文化都产生了重要影响。

我们应该珍惜和传承道教的智慧,以期在现代社会中找到和谐与平衡的生活方式。

道教的起源与形成导语道教是我国土生土长规模宏大的宗教,内容十分丰富。

它对古代中国及亚洲有深远的影响。

道教有大量的经籍文献,是我国古代文化遗产的一个重要组成部分。

具有我国的历史与民族文化的特点。

史学界与道教界一般都认为它形成于东汉顺帝(公元126--144)年间,至今已有一千八百多年的历史。

但若追溯到战国时传播神仙方术的“方仙道”与西汉时托黄帝而言神仙之术、托老子而言修道养寿的“黄老道”,则这种宗教信仰在我国流传已有两千多年的历史。

长期以来已成为民间习惯的宗教观念,所以至今在部份群众中仍有一定的影响。

道教是在我国传统的宗教和传统的哲学的土壤中产生的。

其思想渊源主要源于先秦的鬼神崇拜、神仙信仰和两汉的黄老学说。

宗仰黄帝、老子及其学说是它最本质的特征。

我国的鬼神崇拜可以上溯到远古时期,在原始社会就已存在。

先民们将日月星辰、风雨雷电、山川河岳,皆视为有神主宰,因而产生敬畏感,乃对之顶礼膜拜。

殷周以来,人们认为天帝(或称帝、上帝)是自然界和人类社会的最高主宰。

此外,人们还相信,人死后灵魂不灭,或成神,或变鬼,鬼神在冥冥之中可以加害于人,也可以庇护于人。

与天帝、鬼神观念相联系,我国古代巫术盛行,遇事便由巫祝通过卜筮向上帝请求答案。

原始的鬼魂崇拜已发展到以血缘为基础,与宗法关系相结合的祖先崇拜,其祭祖活动定期举行。

巫觋被看成能与天帝、鬼神相交通的人,可以决断吉凶、预卜未来。

到周代,已形成天神、人鬼、地祗的一整套鬼神系统。

这些,后来都为道教所沿袭继承,这是道教多神崇拜的来源。

战国时期出现了神仙家。

秦汉时期的神仙家称为方士。

秦始皇时的徐市、韩当、侯公、石生、卢生、汉武帝时的李少君、栾大等,都宣称在渤海湾中有蓬莱、方丈、瀛洲三座神山,上面住着羡门、高誓、安期生等众多神仙。

神仙离人不远,曾有人到过那里。

神山上的禽兽全是白色的,宫殿楼阁全用黄金白银砌成。

没有到达时,望之如云。

等到达时,三神山却在水下面。

并且风会将船吹走,使人始终不能踏上神山。

道教的起源和发展中国古代宗教之一道教是中国古代的一种宗教信仰,起源于公元前2世纪的汉朝。

它以道家思想为基础,强调与自然和谐相处,追求长生不老和超脱尘世的境界。

本文将探讨道教的起源和发展,以及其在中国古代宗教中的地位。

一、道教的起源道教的起源可以追溯到中国古代的春秋战国时期。

在这个时期,中国社会出现了许多思想家和哲学家,其中最有代表性的就是老子和庄子。

老子是道教的创始人,他在《道德经》中阐述了道家思想的核心理念。

庄子则进一步发展了道家思想,提出了“无为而治”的观念。

道教的发展得益于汉朝时期的皇帝和贵族的支持。

汉武帝时期,道教开始受到官方的认可和推崇。

汉武帝曾派遣使者前往西域寻找长生不老之药,并将道教的经典《道德经》收入国家经典之中。

此后,道教逐渐成为中国古代的主要宗教之一。

二、道教的发展道教在汉朝时期经历了一个重要的发展阶段。

在这个时期,道教的教义逐渐完善,组织结构逐渐健全。

道教的教义主要包括追求长生不老、修炼内丹、尊崇自然等内容。

道教的组织结构主要由道士和道观组成,道士负责传授教义和进行仪式,道观则是道教信徒进行礼拜和修行的场所。

道教在隋唐时期达到了鼎盛时期。

隋唐时期,道教得到了皇帝和贵族的大力支持,成为了国家宗教。

许多道教寺庙和道观在这个时期得到了兴建和扩建。

道教的教义也进一步发展,出现了许多重要的道教经典和教派。

然而,随着宋代以后,道教逐渐衰落。

这主要是由于佛教的兴起和儒家思想的影响。

佛教在中国的传播和发展对道教造成了一定的冲击,许多人转而信仰佛教。

儒家思想则强调社会伦理和道德,与道教的追求超脱尘世的理念相悖。

因此,道教在宋代以后逐渐式微,成为了中国古代宗教中的一个小众信仰。

三、道教在中国古代宗教中的地位道教在中国古代宗教中占据着重要的地位。

它不仅是中国古代的一种宗教信仰,也是中国文化的重要组成部分。

道教的思想对中国古代的哲学、文学、艺术等领域产生了深远的影响。

道教的核心理念是与自然和谐相处,追求长生不老和超脱尘世的境界。