中国现代文学史教案(朱栋霖)

- 格式:pdf

- 大小:67.05 MB

- 文档页数:229

《中国现当代文学》教案“现代文学”部分绪论一、中国历史的分期与中国文学的分期(一)中国的历史分期古代:1840年鸦片战争前,分远古、中古、近古近代:1840年—1919年现代:1919年-1949年当代:1949年后(二)中国文学分期的几个概念中国文学:包含古代、近代、现代、当代文学。

古代(古典)文学:先秦——清朝末期的文学(1840年前)。

近代文学:1840年-1917年的文学,是古典文学向现代文学的过渡时期。

是文学现代性的累积时期。

现代文学:1917年——1949年创作的文学(40年代前称“新文学”)。

也有的将1917年后的文学统称为现代文学,如朱栋霖编教材。

当代文学:1949年7月全国第一次文代会以后创作的文学(5O年代后期提出这一概念,70年代前与新中国文学、“建国以来的文学”、“建国后文学”等名称可互指)。

近现代文学:一般指的是1840年后的文学。

现当代文学:是现代、当代文学的合称。

晚清以来中国文学:一般指1840年后的中国文学近百年来中国文学:一般泛指的是近现代、当代文学。

二十世纪中国文学:黄子平、陈平原、钱理群在80年代后期提出20世纪中国文学的概念,将近代、现代、当代文学整合成一个整体看待,以揭示中国文学发展的内在规律性。

关于现代文学课程:1932年周作人在清华大学讲新文学的源流,是现代文学作为学科研究的开始;1940年代,朱自清把现代文学作为中文系课程开设,一直延续至今。

现为中文及相关专业专业基础课和专业必修课。

二、中国现代文学释义(一)中国:民族性、传统性。

历史的传统文化和文学的承传(越是民族的越是世界的)。

具有中国的民族性。

丹纳在《艺术哲学》中影响艺术的三因素:种族、时代、环境。

(二)现代:现代性,时间上的不可逆性;文学中精神和思想的现代性;文学价值上的原创性;语言上使用白话文;文体形式具有多样性和开放性。

(现代性是一种社会现象,标志着一种断裂或一个时期的当前性或现在性,它既是一个量的范畴,一个可以界划的时间断,同时又是一个质的概念,即根据某种变化的特质来标识这一时段。

中国现代文学教学大纲第一学期,每周4课时上编(1917-1949)引言:中国文学现代化的发生1、中国文学现代化起点的大致时间(1898年)2、民族生存危机引起传统思想根基的动摇和瓦解,严复、梁启超的反思。

3、回顾思想变化的背景原因:先是寻求社会组织的变化,继而影响到文化,从而影响到文学的变化过程。

4、“小说界革命”及梁启超的《论小说与群治之关系》,点出此口号是小说这一文类在近现代取得显赫地位的理论开端。

5、现代化发生阶段梁启超的功绩,“诗界革命”、“文界革命”口号的提出及身体力行。

6、略述戏剧观念的更新。

“言文合一”观念下最初的“白话文运动”及具有现代意义上文学观的王国维及周氏兄弟。

7、中国文学现代化发生期的20年(1898-1917)各类文体中成就最大的是政论、散文和小说8、小说的成绩,谴责小说的盛行(四大代表作品)。

四大杂志《新小说》《绣像小说》《月月小说》《小说林》。

吴趼人与“鸳鸯蝴蝶派”的关系。

民初初徐枕亚的《玉梨魂》,鸳蝴派的“五虎将”。

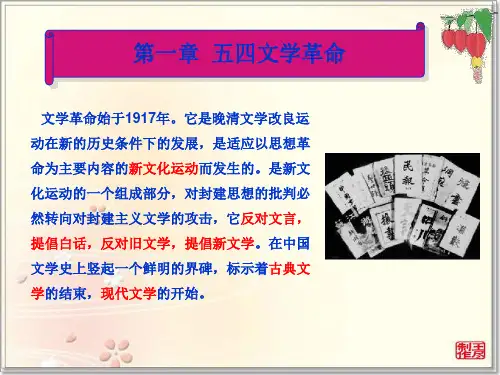

第一章五四文学革命1、中国文学进入现代化的标志性事件:五四文学革命。

2、新文化运动与五四文学革命的关系。

新文化运动产生的社会背景及国内外的形势。

3、创作实绩:小说,鲁迅、叶圣陶。

诗歌,胡适、郭沫若、沈尹默、刘半农4、陈独秀与《新青年》及“德先生”、“赛先生”。

《新青年》在五四文学革命中的作用和地位。

5、理论建设:胡适的《文学改良刍议》及“八事”。

陈独秀的《文学革命论》及“三大主义”。

周作人《人的文学》《平民文学》中的观点及对新文学健康发展的意义。

6、外来文艺思潮对中国文学现代化的重要意义,简述五四时期外国文艺的类别及对当时创作的影响。

7、新文学社团与流派概述。

文学研究会与创造社、新月社。

其他流派的蜂起:语丝社、未名社、湖畔诗社等。

8、二十年代文学论争概述。

新文学阵营对林纾的批判。

新文学阵营与复古派《学衡》《甲寅》的对立。

9、略述文学革命的历史意义。

第二章20年代小说(一)1、20 年代小说概况。

曲靖师范学院人文学院课程教案中国现当代文学2)(孔莲莲2015年11月修订中国现当代文学(2)课程基本信息(一)课程名称中国现当代文学(2)(二)学时学分周2学时,2学分(三)预修课程中国现当代文学作品选中国现当代文学(1)(2)(四)使用教材朱栋霖主编:《中国现代文学史(1949-1997)下》(第1版),高等教育出版社,1999年8月版。

(五)主要教学参考书洪子诚主编《中国当代文学史》,北京大学出版社,1999年版。

陈思和主编《中国当代文学史教程》,复旦大学出版社,1999年版。

洪子诚、孟繁华主编《当代文学关键词》,广西师范大学出版社,2002年版。

王庆生主编《中国当代文学史》,高等教育出版社,1999年版。

吴炫主编《中国当代文学批判》,学林出版社2001年版。

谢冕主编《百年中国文学总系》,山东教育出版社,1998年版。

吴秀明主编《中国当代文学史写真》(简明读本),浙江大学出版社,2003年版。

田中阳、赵树勤主编《中国当代文学史》,湖南师范大学出版社,1998年版。

朱寨《中国当代文学思潮史》,人民文学出版社,1987年版。

(六)教学方法本课程采用史论结合的课堂讲授、启发式教学、课堂讨论方式。

教学中注意文学史三种模式的结合:1.作为资料的文学史。

从研究的角度着眼,我们要注意搜集一些文学史资料,如文学作品、有关某部作品的评论,文学思潮的资料,以及其他的一些背景资料。

这些资料必须是原始资料,文学研究的成果往往建立在扎实的资料搜集整理的基础上。

2.作为鉴赏的文学史。

这既是培养文学鉴赏能力的需要,也是文学史的一个重要的组成部分。

一部作品从不同的角度去解读,会得从不同的感受和体验;用不同的文学批评方法、理念去解读,也会有不同的观点。

3.作为思维方式的文学史。

文学课最终的落脚点还是在于建立一种全新的、属于自己的思维方式,找到适合自己的文学研究方法、理念。

不论是文学史的构建、还是文学作品的解读,文学思潮、文学现象的考察等,都要体现从自己有特色的思维方式。

《中国现代文学史》(朱栋霖等主编)学习参考资料(“20年代文学”部分)一、基本知识与基本概念[填空类知识]1、自19世纪末到20世纪1917年的大张旗鼓的文学革命兴起前的近20年,是中国文学现代化的发生期。

2、1898年前后,严复翻译的几部西书将西方19世纪主要思潮的一部分介绍到中国来。

其中,《天演论》(赫胥黎原著《进化论与伦理学》)把进化论思想带进中国。

3、发生于1917年的文学革命,既是清末民初20年来中国文学现代化的历史准备的必然,也是外来文学思潮影响的结果。

4、1915年9月,陈独秀主编的《青年杂志》(后改名为《新青年》)在上海创刊,标示着“五四”新文化运动的起点。

5、陈独秀在《青年杂志》发刊辞《敬告青年》中提出“民主”与“科学”的口号,又于1919年1月声言《新青年》同人“拥护德谟克拉西(democracy,民主)和赛恩斯(science,科学)两位先生”。

6、1917年1月,《新青年》(2卷5号)刊出胡适的《文学改良刍议》;2月的《新青年》(2卷5号)上发表了陈独秀的《文学革命论》。

7、1919年1月,北京大学学生傅斯年、罗家伦等办了《新潮》月刊,一起提倡白话文,一批知识分子形成了新文学的统一战线。

8、1918年4月,胡适发表了《建设的文学革命论》一文,提出要以“国语的文学,文学的国语”十个字作为文学革命的宗旨,稍后,周作人发表了《人的文学》、《平民文学》两篇重要文章阐述了新文学应当具有的思想内容。

9、鲁迅原名周樟寿,后改名树人。

鲁迅是1918年5月在《新青年》上发表《狂人日记》时始用的笔名。

10、1911年辛亥革命爆发,鲁迅在故乡绍兴积极参加宣传活动,并根据生活实感创作了以辛亥革命为背景的短篇文言小说《怀旧》。

11、鲁迅的散文诗集《野草》记录了他对先驱者命运的深刻思考;他的历史小说集《故事新编》是“神话、传说及史实”点染而成的。

12、鲁迅前期的杂文收入《坟》、《热风》、《华盖集》、《华盖集续编》和《而已集》这五本杂文集中。

中国现代文学教学大纲(朱栋霖版)配合扬州大学中文系2013-2014年第二学期教学上编(1917-1949)第八章30 年代小说(一)1、30年代小说繁荣的原因。

2、30 年代中、长篇小说的代表作品。

30 年代小说的基本流派概况。

3、萧红、沙汀、艾芜、吴组缃、李佶人小说创作简况。

4、丁玲小说创作概况。

以《莎菲女士的日记》为代表的20年代丁玲小说创作。

丁玲在延安时期的小说创作及代表作品《我在霞村的时候》《在医院中》。

5、新感觉派的代表作家刘呐欧、穆时英、叶灵凤的创作概况。

施蛰存的代表小说《将军底头》《梅雨之夕》《石秀》中表现出的精神分析特色。

新感觉派小说的总体特色。

第九章30年代小说(二)1、茅盾在五四时期的理论倡导及文学主张。

茅盾与《小说月报》。

茅盾的中、短篇小说创作概况及代表作品农村三部曲和《林家铺子》。

2、《子夜》在中国现代文学史长篇小说创作上的地位。

《子夜》写作的背景及“主题先行”的问题。

茅盾长篇小说创作的意义。

3、吴荪甫、赵伯韬等人物形象分析。

4、《子夜》的“网状结构”及艺术特色。

第十章30 年代小说(三)1、老舍小说创作的分期及长、中及短篇小说代表作品。

老舍小说中“幽默”风格的演化。

老舍小说表现的国民性思考主题。

2、《骆驼祥子》在老舍小说创作中的地位。

祥子与虎妞的人物形象分析及悲剧原因。

《骆驼祥子》地域风格的表现及开创意义。

第十一章30年代小说(四)1、五四运动对巴金的影响。

巴金小说创作概况及代表作品简述。

2、巴金小说对“家”的主题的关注。

3、《激流三部曲》的内容及表现出的反封建思想。

《激流三部曲》众多人物塑造的成功。

《家》中觉慧人物形象分析,觉新身上表现的复杂性。

4、《激流三部曲》的艺术成就及对中国现代长篇小说发展的贡献。

第十二章30年代小说(五)1、“京派”“海派”概念及相互间的论争。

2、沈从文湘西背景对其小说创作的意义。

3、沈从文小说的两类题材:城市与知识阶级,乡村与抹布阶级,两类题材中的代表作品。

《中国现代文学史》(朱栋霖等主编)学习参考资料(“20年代文学”部分)一、基本知识与基本概念[填空类知识]1、自19世纪末到20世纪1917年的大张旗鼓的文学革命兴起前的近20年,是中国文学现代化的发生期。

2、1898年前后,严复翻译的几部西书将西方19世纪主要思潮的一部分介绍到中国来。

其中,《天演论》(赫胥黎原著《进化论与伦理学》)把进化论思想带进中国。

3、发生于1917年的文学革命,既是清末民初20年来中国文学现代化的历史准备的必然,也是外来文学思潮影响的结果。

4、1915年9月,陈独秀主编的《青年杂志》(后改名为《新青年》)在上海创刊,标示着“五四”新文化运动的起点。

5、陈独秀在《青年杂志》发刊辞《敬告青年》中提出“民主”与“科学”的口号,又于1919年1月声言《新青年》同人“拥护德谟克拉西(democracy,民主)和赛恩斯(science,科学)两位先生”。

6、1917年1月,《新青年》(2卷5号)刊出胡适的《文学改良刍议》;2月的《新青年》(2卷5号)上发表了陈独秀的《文学革命论》。

7、1919年1月,北京大学学生傅斯年、罗家伦等办了《新潮》月刊,一起提倡白话文,一批知识分子形成了新文学的统一战线。

8、1918年4月,胡适发表了《建设的文学革命论》一文,提出要以“国语的文学,文学的国语”十个字作为文学革命的宗旨,稍后,周作人发表了《人的文学》、《平民文学》两篇重要文章阐述了新文学应当具有的思想内容。

9、鲁迅原名周樟寿,后改名树人。

鲁迅是1918年5月在《新青年》上发表《狂人日记》时始用的笔名。

10、1911年辛亥革命爆发,鲁迅在故乡绍兴积极参加宣传活动,并根据生活实感创作了以辛亥革命为背景的短篇文言小说《怀旧》。

11、鲁迅的散文诗集《野草》记录了他对先驱者命运的深刻思考;他的历史小说集《故事新编》是“神话、传说及史实”点染而成的。

12、鲁迅前期的杂文收入《坟》、《热风》、《华盖集》、《华盖集续编》和《而已集》这五本杂文集中。

《中国现代文学史》主讲人方维保.说明.1.教学安排一.教学目的1、通过中国现代文学史的学习,使学生初步认识现代文学的特征、成就和风格,了解中国现代文学的概貌。

2、通过本课程的讲授,对学生进行审美教育。

二.基本教材和教学参考书《中国现代文学史》朱栋霖等著(高等教育出版社)《20世纪中国文学通史》唐金海等主编(东方出版社中心)三.教学时间安排2个学期,约36周,每周2学时,计72课时。

现代部分教学时间大体分配如下.目录.绪论:(2课时)现代文学史的起止点:1917—1949现代文学史的特点。

第一编:20年代文学(10)第一章五四文学革命的兴起(2课时)第一节中国近代文学对新文学出现的准备第二节从清末到民初的新文化运动和文学革命第三节 20年代的报刊制度与文人集团第四节 20年代的文学论争第五节 20年代文学的总体特征第二章 20年代的小说创作(3课时)第一节鲁迅的小说创作第二节叶绍钧、冰心等早期人生派小说第三节郭沫若、郁达夫等早期浪漫派小说第四节鸳鸯蝴蝶派及张恨水的通俗小说创作第三章 20年代的诗歌创作(2课时)第一节郭沫若的诗歌创作第二节徐志摩和新月派诗人群第四章 20年代的散文创作(2课时)第一节鲁迅的散文创作第二节周作人、朱自清的散文创作第五章 20年代的戏剧创作(1课时)第一节田汉、丁西林的话剧创作第二编:30年代文学(13)第六章 30年代的文学思潮(2课时)第一节 30年代革命文学运动第二节 30年代的文学论争第三节 30年代文学创作概况和总体特征第七章 30年代的小说创作(4课时)第一节茅盾的小说创作第二节巴金的小说创作第三节老舍的小说创作第四节乡土小说派的小说创作第五节新感觉派的小说创作第八章 30年代的诗歌创作(3课时)第一节戴望舒的诗歌创作第二节徐志摩的诗歌创作第九章 30年代的戏剧创作(3课时)第一节曹禺的话剧创作第二节夏衍的话剧创作第十章 30年代的散文创作(1课时)第一节林语堂等的散文创作第三编:40年代文学(11)第十一章抗战文学运动(2课时)第一节抗战形势与文学的三个区域第二节抗战文艺的组织活动第三节抗战时期的文学论争第四节抗战时期文学的总体特征第十二章国统区文学创作(3课时)第一节陈白尘及世情讽刺喜剧第二节郭沫若及历史讽喻剧第三节张天翼、沙汀和钱钟书的小说创作第四节九叶诗人的诗歌创作第十三章解放区文学创作(3课时)第一节丁玲、赵树理的小说创作第二节艾青与七月派诗人的诗歌创作第三节艾青及延安民歌体叙事诗第四节民族新歌剧《白毛女》第十四章沦陷区文学创作(2课时)第一节张爱玲的小说创作第一章五四文学革命的兴起第一节中国近代文学对新文学出现的准备中国现代文学史与中国古代文学史在语言和基本精神上具有巨大的区别,但是中国现代文学也不是从天上掉下来的,它的出现是经历了中国近代历史和文学的积累而成的。

《中国现代文学史》教学大纲一、课程名称:《中国现代文学史》二、课程目的:一、引导学生系统地掌握中国现代文学的基础知识,了解“五四”文学革命以来的文学运动、思潮、社团流派和文学创作发展的基本情况,精读重点作家的重点作品,廓清中国现代文学史的基本线索,掌握中国现代文学史的基本发展规律,熟悉本学科的最新学术动态。

二、提高学生查找、阅读中国现代文学文献的能力,建立起科学、求实的学术精神。

三、通过精细分析中国现代文学经典名著,培养学生的分析能力和高层次的审美鉴赏力;引导学生初步掌握写作文学研究论文的技能和方法,培养学生的创新精神。

三、课程主要内容《中国现代文学史》课程采用教育部组织编写的“面向21世纪课程教材”《中国现代文学史》(朱栋霖、丁帆等主编,高等教育出版社1999年版);每周2学时,共36学时。

课时分配如下:导言:中国文学现代化的发生(2课时)第一节“人”的观念与文学史构成(0.5课时)第二节中国文学的现代化开端(0.5课时)第三节文学观念的变革(0.5课时)第四节问题叙述的创新(0.5课时)第一章五四时期:中国新文学的确立(12课时)第一节“人的文学”与白话文学(2课时)第二节启蒙精神与现代小说确立:鲁迅(2课时)第三节人生写实与浪漫抒情:郁达夫(2课时)第四节诗体解放与诗美探寻:郭沫若、徐志摩(2课时)第五节性灵发现与散文勃兴:周作人(2课时)第六节话剧的舶来与初创:田汉(2课时)第二章 20世纪30年代:新文学重要收获(14课时)第一节人文主义的深化与左翼的兴起(1课时)第二节小说流派与群落的竞起:沈从文(2课时)第三节风格多样的长篇体式:老舍、巴金、茅盾(3课时)第四节雅俗交融的现代通俗小说:张恨水(2课时)第五节现代话剧的成熟:曹禺(2课时)第六节现代诗学的标志:戴望舒、卞之琳(2课时)第七节犀利、幽默与独语:林语堂(2课时)第三章 20世纪40年代:战时背景下的文学嬗变(10课时)第一节战争状态与文学的区域分化(2课时)第二节解放区的文学方向与实践:赵树理(2课时)第三节都市、消费与文学的现代性:张爱玲、钱锺书(2课时)第四节凝目现实与诗学的综合:艾青、穆旦(2课时)第五节感应时代的历史剧(2课时)导言中国文学现代化的发生中国现代文学,是中国文学在20世纪持续获得现代性的长期、复杂的过程中形成的。