科学悖论低等生物基因数比高等生物的多

- 格式:pptx

- 大小:758.22 KB

- 文档页数:17

变异的法则:重复的、残留的低级构造容易变异正如小圣提雷尔所说,在物种和变种中,如果将同一个体的任何构造或器官(如蛇的脊椎骨、多雄蕊花中的雄蕊等)重复多次,它重复的次数就容易变异;相反的,同样的构造或器官,如果重复器官较少,就更具有稳定性,这似乎已经成为一种规律了。

小圣提雷尔和一些植物学家进一步指出,重复的器官,在构造上也非常容易发生变异。

这正是欧文教授所说的“生长的重复”,并且他认为这是低等生物的标志。

上述观点似乎与博物学家的普遍看法是一致的,即在自然界中,低等生物比高等生物更容易发生变异。

我认为这种情况下,所谓的低级是指生物的一些构造很少专门用于某种特殊功能。

只要同一构造必须实现多种功能,我们也许可以发现为什么它容易发生变异,因为自然选择对这种器官比对专营一特殊功能的器官宽松。

就好比一把有各种用途的刀,可以是各种形状;但是有特殊用途的刀,通常形状都是特定的。

永远不要忘记,自然选择只在对生物有利的情况下才会发挥作用。

一般学者认为,退化的构造容易产生高度变异,以后我们会对这个论题进行讨论。

我在这里仅做一点补充,它们的变异似乎是由于其无用性引起的,因此自然选择无法对这些变异发挥作用。

费米悖论1950年的一天,诺贝尔奖获得者、物理学家费米在和别人讨论飞碟及外星人问题时,突然冒出一句:“他们都在哪儿呢?”这句看似简单的问话,就是著名的“费米悖论”。

“费米悖论”隐含之意是,理论上讲,人类能用100万年的时间飞往银河系各个星球,那么,外星人只要比人类早进化100万年,现在就应该来到地球了。

换言之,“费米悖论”表明了这样的悖论:A.外星人是存在的——科学推论可以证明,外星人的进化要远早于人类,他们应该已经来到地球并存在于某处了;B.外星人是不存在的——迄今为止,人类并未发现任何有关外星人存在的蛛丝马迹。

1悖论基础阐述的是对地外文明存在性的过高估计和缺少相关证据之间的矛盾。

2产生背景在1950年的一次非正式讨论中,诺贝尔奖获得者、物理学家费米在和别人讨论飞碟及外星人的问题时,突然冒出一句:“他们都在哪儿呢?”,如果银河系存在大量先进的地外文明,那么为什么连飞船或者探测器之类的证据都看不到。

对这个话题更加具体的探讨最早出现在1975年麦克·哈特的文章中,有时也被叫做麦克·哈特悖论。

另一个紧密相关的问题是大沉默——即使难以星际旅行,如果生命是普遍存在的话,为什么我们探测不到电磁信号?有人尝试通过寻找地外文明的证据来解决费米悖论,也提出这些生命可能不具备人类的智慧。

也有学者认为高等地外文明根本不存在,或者非常稀少以至于人类不可能联系得上。

地球殊异假说有时被认为为费米悖论提供了一种解释的答案。

从哈特开始,很多人开始发展关于地外文明的科学理论或模型。

大部分工作都引用费米悖论作为参考。

很多相关的问题已经得到重视,内容包括天文学、生物学、生态学和哲学。

新兴的天体生物学给问题的解决引入了跨学科的研究手段。

3悖论发展费米悖论亦称费米佯谬,在费米提出之后,该佯谬得到了不断的发展,如今被称为“齐奥尔科夫斯基(K. Tsiolkovsky)·费米·维尤因(D. Viewing)·哈特(M. Hart)·蒂普勒(F. Tipler)佯谬”,这些人都曾参与了费米佯谬的讨论并提出了重要观点。

生命进化历程中的基因多样性和变异性生命的进化,是一个从简单到复杂、从低级到高级、从单一到多样的过程。

在长时间的进化演化中,生物种群中的基因组不断地发生变化和演化,导致基因多样性和变异性。

这种变异性不仅是自然选择的物质基础,也在很大程度上决定了生物的适应性和生存能力。

基因是生物遗传信息的基本单位,每个生物都有自己独特的基因组,其中包含许多不同的基因,它们决定了生物的性状和功能。

基因多样性指的是生物种群中存在多种不同基因型的现象。

这样的多样性反映了生物种群的基因组的多样性和复杂性,有助于增加种群的遗传变异,这对于适应环境和进化演化非常重要。

基因多样性和变异性是生命的重要进化特征,它们对生物的适应性和生存能力有着至关重要的影响。

在自然选择的过程中,具有更好适应环境的个体更容易生存下来,有更多机会繁殖后代,自然选择本质上就是一种选择基因的过程。

在这个过程中,基因多样性和变异性起到了至关重要的作用。

基因多样性和变异性的来源很多,主要包括突变、重组和基因流。

突变是基因发生改变的一种方式,它是由于生物体内部或者外部环境的因素所引起的。

突变可以是单个碱基的变异,也可以是染色体部分或者整个的缺失,重复插入等造成的基因改变。

通过突变的方式,随机变异率增加,也为后续进化过程中的适应性突变提供了可能性。

除了突变外,重组也是基因多样性和变异性的来源之一。

重组是由交叉互换和分离结合这两个过程构成的。

交叉互换是指在染色体的同源染色体互相配对后,发生基因的交换;分离结合是指在染色体的各个位点上,基因的组合是随机分离的。

这样的情况会导致后代的基因编码产生变异,这种变异性对于生物的进化具有积极的推动作用。

除了以上两种方式外,基因流也是基因多样性和变异性的来源之一。

基因流是指生物个体间或不同种群之间基因型的交流,它是影响生物遗传结构的重要因素。

基因流可以改变一个种群的基因型频率,并且从而影响生物个体的适应性和生存能力,从而影响具有基因多样性和变异性的生物种群的进化速度和方向。

分⼦⽣物学⼀、名词解释1.基因组:细胞或⽣物体的⼀套完整单倍体的遗传物质的总和2.C值悖论:⽣物基因组的⼤⼩同⽣物进化的复杂程度不⼀致,这种现象称为C值悖论(“C值反常现象”,“C值谬误”)3.启动⼦:与基因表达启动相关的顺式作⽤元件,是结构基因的重要成分。

4.GU-AG法则:GU表⽰供体衔接点的5′端,AG表⽰接纳体衔接点的3′端。

把这种保守序列模式称为GU-AG 法则。

5.ORF:开放读码框,⼀组连续三联密码⼦组成的DNA序列,由起始密码⼦开始到终⽌密码⼦结束,能翻译指导合成⼀段肽链。

6.SD序列:存在于原核⽣物起始密码⼦AUG上游7~12个核苷酸处的保守⽚段,它与16SrRNA3'端反向互补,可将mRNA的AUG起始密码⼦置于核糖体的适当位置以便起始翻译作⽤。

7.操纵⼦:指原核⽣物中由⼀个或多个相关基因以及转录翻译调控元件组成的基因表达单元。

8.定时定量PCR技术:利⽤带荧光检测的PCR仪对整个PCR过程中扩增DNA的累积速率绘制动态变化图,从⽽消除了在测定终端产物丰度时较⼤变异系数的问题。

1、中⼼法则:由克连克⾸次提出的遗传信息传递规律,该法则阐明了DNA复制、RNA转录以及翻译产⽣蛋⽩质在⽣命过程的核⼼地位。

2、C值:通常是指⼀种⽣物单倍体基因组DNA的总量,以每细胞内的⽪克数表⽰。

3、操纵⼦:是指原核⽣物中由⼀个或多个相关基因以及转录翻译调控元件组成的基因表达单元。

4、冈崎⽚段:是在DNA半不连续复制中产⽣的长度为1000~2000个碱基短的DNA⽚段,能被连接形成⼀条完整的DNA链。

5、顺式作⽤元件:存在与基因旁侧序列中能影响基因表达的序列,包括启动⼦、增强⼦、调控序列和可诱导元件等,本⾝不编码任何蛋⽩质,仅仅提供⼀个作⽤位点,与反式作⽤因⼦相互作⽤参与基因表达调控。

6、SD序列:存在与原核⽣物起始密码⼦AUG上游7~12核苷酸处的⼀种4~7个核苷酸的保守⽚段,它与16S rRNA 3’端反向互补。

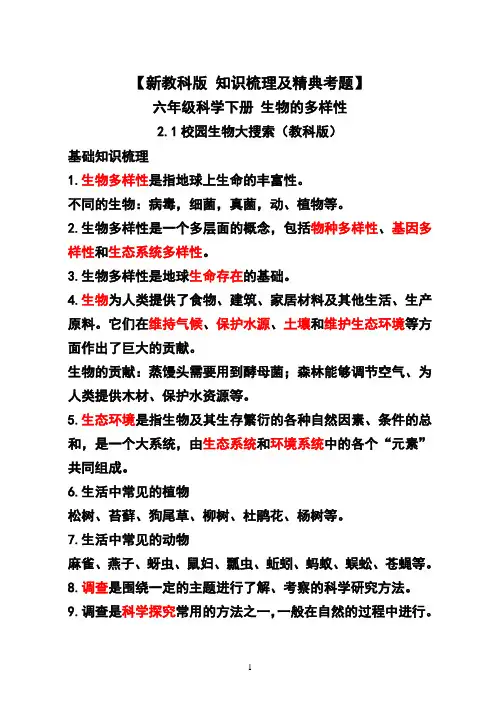

【新教科版知识梳理及精典考题】六年级科学下册生物的多样性2.1校园生物大搜索(教科版)基础知识梳理1.生物多样性是指地球上生命的丰富性。

不同的生物:病毒,细菌,真菌,动、植物等。

2.生物多样性是一个多层面的概念,包括物种多样性、基因多样性和生态系统多样性。

3.生物多样性是地球生命存在的基础。

4.生物为人类提供了食物、建筑、家居材料及其他生活、生产原料。

它们在维持气候、保护水源、土壤和维护生态环境等方面作出了巨大的贡献。

生物的贡献:蒸馒头需要用到酵母菌;森林能够调节空气、为人类提供木材、保护水资源等。

5.生态环境是指生物及其生存繁衍的各种自然因素、条件的总和,是一个大系统,由生态系统和环境系统中的各个“元素”共同组成。

6.生活中常见的植物松树、苔藓、狗尾草、柳树、杜鹃花、杨树等。

7.生活中常见的动物麻雀、燕子、蚜虫、鼠妇、瓢虫、蚯蚓、蚂蚁、蜈蚣、苍蝇等。

8.调查是围绕一定的主题进行了解、考察的科学研究方法。

9.调查是科学探究常用的方法之一,一般在自然的过程中进行。

通过实地考察、访问、座谈、问卷、测验和查阅书面材料等方式搜集反映研究对象的材料。

10.调查的基本过程:明确调查任务、制订调查方案和进行实地调查。

11.科学家研究一个区域的生物多样性,通常要对这个区域的生物种类进行调查:一是统计一个区域内生物的种类数目,二是统计单位面积内生物的种类数目。

★常考题型★判断题1.保护生物多样性就是在保护我们的地球。

( √ )2.生态环境由生态系统和环境系统中的各个“元素”共同组成。

( √ )3.病毒对生物只有害处,没有益处。

( × )解析:利用灭活的病毒研制疫苗可以预防疾病。

4.在校园生物调查活动中,可以从脚印粪便、毛发等踪迹推测藏起来的动物。

( √ )5.在校园生物调查活动中,可随意采摘植物和任意捕捉小动物。

( × )6.如果校园中的生物较少,可以到周围公园或田间开展调查活动。

( √ )7.现在环境好了,自然界里的小鸟太多了,我们捕捉几只没关系。

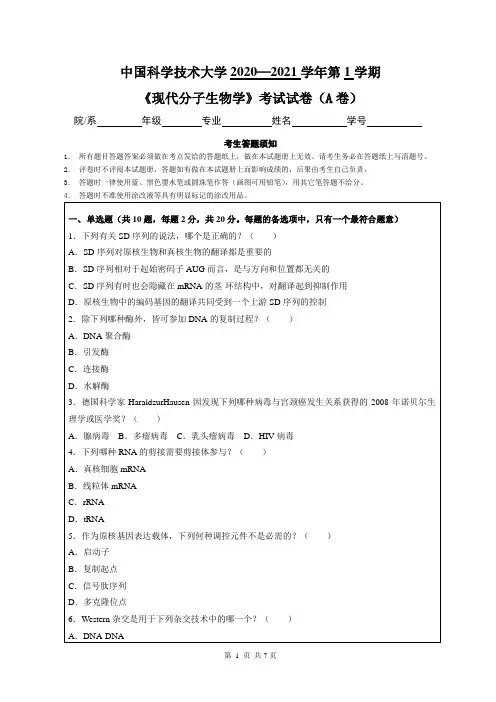

中国科学技术大学2020—2021学年第1学期

《现代分子生物学》考试试卷(A卷)

院/系年级专业姓名学号

考生答题须知

1.所有题目答题答案必须做在考点发给的答题纸上,做在本试题册上无效。

请考生务必在答题纸上写清题号。

2.评卷时不评阅本试题册,答题如有做在本试题册上而影响成绩的,后果由考生自己负责。

3.答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答(画图可用铅笔),用其它笔答题不给分。

4.答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

中国科学技术大学2020—2021学年第1学期《现代分子生物学》考试试卷(A卷)

标准答案。

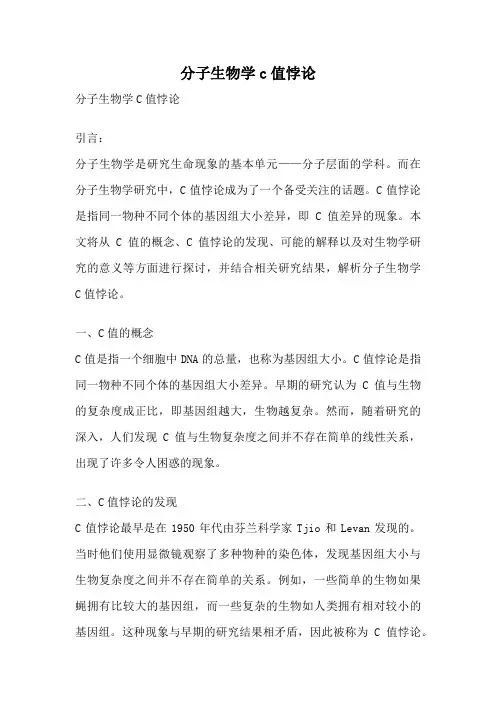

分子生物学c值悖论分子生物学C值悖论引言:分子生物学是研究生命现象的基本单元——分子层面的学科。

而在分子生物学研究中,C值悖论成为了一个备受关注的话题。

C值悖论是指同一物种不同个体的基因组大小差异,即C值差异的现象。

本文将从C值的概念、C值悖论的发现、可能的解释以及对生物学研究的意义等方面进行探讨,并结合相关研究结果,解析分子生物学C值悖论。

一、C值的概念C值是指一个细胞中DNA的总量,也称为基因组大小。

C值悖论是指同一物种不同个体的基因组大小差异。

早期的研究认为C值与生物的复杂度成正比,即基因组越大,生物越复杂。

然而,随着研究的深入,人们发现C值与生物复杂度之间并不存在简单的线性关系,出现了许多令人困惑的现象。

二、C值悖论的发现C值悖论最早是在1950年代由芬兰科学家Tjio和Levan发现的。

当时他们使用显微镜观察了多种物种的染色体,发现基因组大小与生物复杂度之间并不存在简单的关系。

例如,一些简单的生物如果蝇拥有比较大的基因组,而一些复杂的生物如人类拥有相对较小的基因组。

这种现象与早期的研究结果相矛盾,因此被称为C值悖论。

三、C值悖论的可能解释1. 基因重复:一种可能的解释是基因重复。

基因重复是指基因组中存在大量相似或重复的DNA序列。

这些重复序列可能会导致基因组的膨胀,从而使C值增加。

一些研究表明,基因重复在物种演化和生物多样性的形成中起到了重要的作用。

2. 基因功能:另一种可能的解释是基因功能的差异。

不同物种的基因组大小差异可能与基因功能的差异有关。

一些研究发现,基因组较大的物种可能拥有更多的基因以适应复杂的环境和生存条件。

而基因组较小的物种可能通过基因重排、基因剪接等方式实现了基因功能的多样性。

四、C值悖论对生物学研究的意义C值悖论的发现引发了对基因组的进一步研究。

通过对不同物种基因组的比较,科学家们可以揭示基因组演化的规律和机制,从而深入理解生物的多样性和适应性。

此外,C值悖论还为疾病的研究提供了新的思路。

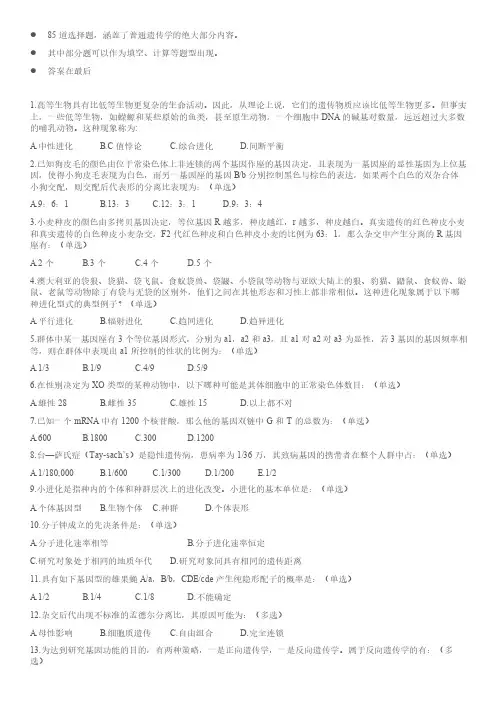

●85道选择题,涵盖了普通遗传学的绝大部分内容。

●其中部分题可以作为填空、计算等题型出现。

●答案在最后1.高等生物具有比低等生物更复杂的生命活动。

因此,从理论上说,它们的遗传物质应该比低等生物更多。

但事实上,一些低等生物,如蝾螈和某些原始的鱼类,甚至原生动物,一个细胞中DNA的碱基对数量,远远超过大多数的哺乳动物。

这种现象称为:A.中性进化B.C值悖论C.综合进化D.间断平衡2.已知狗皮毛的颜色由位于常染色体上非连锁的两个基因作座的基因决定,且表现为一基因座的显性基因为上位基因,使得小狗皮毛表现为白色,而另一基因座的基因B/b分别控制黑色与棕色的表达,如果两个白色的双杂合体小狗交配,则交配后代表形的分离比表现为:(单选)A.9:6:1B.13:3C.12:3:1D.9:3:43.小麦种皮的颜色由多拷贝基因决定,等位基因R越多,种皮越红,r越多,种皮越白。

真实遗传的红色种皮小麦和真实遗传的白色种皮小麦杂交,F2代红色种皮和白色种皮小麦的比例为63:1,那么杂交中产生分离的R基因座有:(单选)A.2个B.3个C.4个D.5个4.澳大利亚的袋狼、袋猫、袋飞鼠、食蚁袋兽、袋鼹、小袋鼠等动物与亚欧大陆上的狼、豹猫、鼯鼠、食蚁兽、鼢鼠、老鼠等动物除了有袋与无袋的区别外,他们之间在其他形态和习性上都非常相似。

这种进化现象属于以下哪种进化型式的典型例子?(单选)A.平行进化B.辐射进化C.趋同进化D.趋异进化5.群体中某一基因座有3个等位基因形式,分别为a1,a2和a3,且a1对a2对a3为显性,若3基因的基因频率相等,则在群体中表现出a1所控制的性状的比例为:(单选)A.1/3B.1/9C.4/9D.5/96.在性别决定为XO类型的某种动物中,以下哪种可能是其体细胞中的正常染色体数目:(单选)A.雄性28B.雌性35C.雄性15D.以上都不对7.已知一个mRNA中有1200个核苷酸,那么他的基因双链中G和T的总数为:(单选)A.600B.1800C.300D.12008.台—萨氏症(Tay-sach’s)是隐性遗传病,患病率为1/36万,其致病基因的携带者在整个人群中占:(单选)A.1/180,000B.1/600C.1/300D.1/200E.1/29.小进化是指种内的个体和种群层次上的进化改变。

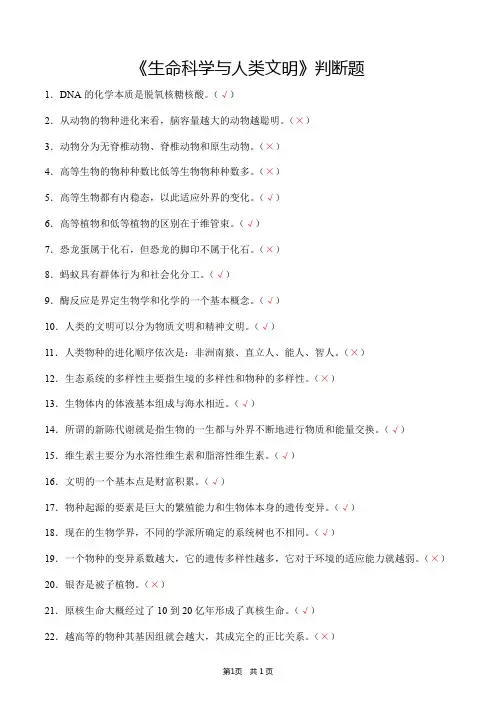

《生命科学与人类文明》判断题1.DNA的化学本质是脱氧核糖核酸。

(√)2.从动物的物种进化来看,脑容量越大的动物越聪明。

(×)3.动物分为无脊椎动物、脊椎动物和原生动物。

(×)4.高等生物的物种种数比低等生物物种种数多。

(×)5.高等生物都有内稳态,以此适应外界的变化。

(√)6.高等植物和低等植物的区别在于维管束。

(√)7.恐龙蛋属于化石,但恐龙的脚印不属于化石。

(×)8.蚂蚁具有群体行为和社会化分工。

(√)9.酶反应是界定生物学和化学的一个基本概念。

(√)10.人类的文明可以分为物质文明和精神文明。

(√)11.人类物种的进化顺序依次是:非洲南猿、直立人、能人、智人。

(×)12.生态系统的多样性主要指生境的多样性和物种的多样性。

(×)13.生物体内的体液基本组成与海水相近。

(√)14.所谓的新陈代谢就是指生物的一生都与外界不断地进行物质和能量交换。

(√)15.维生素主要分为水溶性维生素和脂溶性维生素。

(√)16.文明的一个基本点是财富积累。

(√)17.物种起源的要素是巨大的繁殖能力和生物体本身的遗传变异。

(√)18.现在的生物学界,不同的学派所确定的系统树也不相同。

(√)19.一个物种的变异系数越大,它的遗传多样性越多,它对于环境的适应能力就越弱。

(×)20.银杏是被子植物。

(×)21.原核生命大概经过了10到20亿年形成了真核生命。

(√)22.越高等的物种其基因组就会越大,其成完全的正比关系。

(×)第1页共1页。

智慧树知到《遗传学》章节测试答案第一章1、1900年,()规律的重新发现标志着遗传学的诞生。

A:达尔文B:拉马克C:魏斯曼D:孟德尔答案:孟德尔2、公认遗传学的奠基人是()A:拉马克B:摩尔根C:达尔文D:孟德尔答案:孟德尔3、生物进化和新品种形成的因素是()A:变异B:选择C:遗传D:突变答案:变异,选择,遗传4、Mendel提出遗传学最基本的两大定律是_和___A:分离定律B:连锁定律C:自然选择规律D:自由组合定律答案:分离定律,自由组合定律5、标明基因在染色体上的线性排列者是A:H.J.MullerB:T.H.MorganC:C.B.BridgesD:A.H.Sturtevant答案:A.H.Sturtevant6、后天获得的性状可以遗传()A:对B:错答案:错7、具有变异、可以遗传、通过自然选择将形成物种A:对B:错答案:对8、“基因”一词是1909年英国科学家W.Bateson提出来的。

A:对B:错答案:错9、生存竞争与适者生存概念提出者是A:达尔文B:拉马克C:魏斯曼D:孟德尔答案:达尔文10、在遗传学发展中,1940~1960年为细胞遗传学发展时期。

A:对B:错答案:错第二章1、如果基因A.B.C分别对a.b.c均为显性,且3对基因是自由组合的,AAbbcc´aaBBcc得到的F1再相互交配,预期F2中纯合个体的比为:A:1/8B:7/8C:1/32D:31/32答案:1/82、AaBbCc×AaBbCc,假定A对a,B对b,C对c为显性,3对基因自由组合,则后代中与亲本表型相同个体所占比为:A:1/64B:3/64C:9/64D:27/64答案:27/643、基因型AaBbCcDdEe和基因型aaBbCCDdee的植物杂交,假定不同对的基因自由组合,则后代中基因型为AaBBCcddEe的个体比例为A:1/128B:1/64C:1/32D:1/256答案:1/1284、在一个3对杂合基因自由组合试验中,F2中基因型类别数有A:9B:18C:27D:36答案:275、黑色短毛豚鼠与白色长毛豚鼠杂交,F1为黑色长毛,F1互相交配,F2为9黑长∶3黑短∶3白长∶1白短。

【第 11 季-言语】细节判断题(黑、晋、云、皖、赣、闽、川、鄂、蒙、陕、贵、冀、吉、桂、渝、宁、青、琼、新、豫、辽、新)(讲义)4.生命起源与演化是世界十大科学之谜,也是《科学》杂志列出的 125 个重大科学问题之一。

了解地球上生命的演化历程,是人类了解自身由来,以及未来演化的重要手段。

地球上曾经生活过的生物中 99%以上已经灭绝,但只有很少一部分能保存为化石,如何通过不完整的化石记录重建地球历史生物多样性的变化规律是一个重大科学难题。

此外,在地球历史中,曾经发生过重大的生态系统和环境的突变,导致了多次生物大灭绝事件。

利用古生物数据库重建地质历史全球生物多样性模式,揭示地球生命的演化历史,以及与环境变化之间的关系,可以为了解当前的地球生物多样性危机提供重要启示。

根据这段文字,以下说法正确的是:A.了解地球生命演化历程是推动人类演化的重要手段B.地球上 99%以上的灭绝生物可以保存为化石C.生态系统和环境的变化是生物大灭绝事件的主因D.利用古生物数据库有助于了解当前生物多样性危机5.珊瑚礁主要分布在南北半球海水平均温度20℃的等温线内,这是由于形成珊瑚礁的造礁石珊瑚对海水水温有着严格要求,多数造礁石珊瑚生活的适宜水温是 18-29℃。

过低和过高的水温都会造成造礁石珊瑚的白化和死亡。

由于造礁石珊瑚依赖于体内共生的虫黄藻的光合作用为其提供能量,所以多数的造礁石珊瑚是生活在 50 米深度以浅的海水中,但有些无虫黄藻共生的非造礁珊瑚生活的深度可达数百甚至上千米。

正是由于虫黄藻和珊瑚虫的共生系统维持了珊瑚的生存和生长。

但这个系统又是脆弱的,当海水温度上升超过正常温度 3-4℃时,珊瑚与虫黄藻这一对好伙伴就会翻脸,虫黄藻会离开珊瑚虫,而珊瑚则因为缺少虫黄藻提供能量而饿死。

根据这段文字,以下说法正确的是:A.海温上升是威胁造礁石珊瑚生存的主要因素B.虫黄藻和珊瑚虫和谐共生维持海洋生态系统C.海温变化会导致造礁石珊瑚的白化甚至死亡D.虫黄藻和珊瑚虫的共生关系被海温下降打破6.病毒入侵人体可能源于打喷嚏或身体接触,必须寄生在活的宿主细胞内,依赖宿主细胞提供病毒复制所需的原料、能量和场所。

c值悖论概念

C值悖论是一个生物遗传学概念,是指物种的C 值和它进化的复杂性之间没有严格对应关系的现象。

C值是指生物体的单倍体基因组所含DNA总量,通常被用来衡量生物基因组的大小。

然而,在实际研究中发现,生物体的C值与其在进化上的地位并不存在明显的关联。

C值悖论最初是由英国生物学家John Macnamara在20世纪60年代提出的。

他发现,一些进化地位较高的动物,如人类和鸡,相比一些较低的动物,如海胆和涡虫,具有相对较小的基因组。

这个发现违反了传统的观念,即认为生物在进化上所处地位越高,其基因组应该越大,因为基因组的大小与生物体的复杂性和功能有关。

C值悖论不仅挑战了人们对基因组大小和进化关系的基本认识,也引发了人们对基因组大小和进化之间的更深层次关系的探索。

基因组的压缩是指基因组中被删除或压缩的DNA较多,使得基因组看起来较小。

而基因的重复则是指一些基因在染色体上被重复多次,从而增加了基因组的复杂性。

总之,C值悖论是生物遗传学中一个重要的概念,它挑战了我们对基因组大小和进化关系的基本认识。

通过对C值悖论的研究,我们可以更深入地了解基因组大小和进化之间的复杂关系,为生物进化研究提供新的思路和视角。

分子生物学考点绪论名词解释基因组:生物有机体的单倍体细胞中的所有DNA,包括核中的染色体DNA和线粒体、叶绿体等亚细胞器中的DNA。

基因组学:依赖于对DNA序列的认识,应用基因组学的知识和工具去了解和认识影响整个生命过程的特定序列表达谱。

蛋白质组:—个基因组所表达的全部蛋白质蛋白质组学:是以蛋白质组为研究对象,研究细胞内所有蛋白质及其动态变化规律的科学。

第二章⏹C值:一种生物单倍体基因组的DNA含量称为该物种的C值。

随着生物的进化,生物体的结构和功能越来越复杂,其C值就越大。

所需要的基因产物的种类也越多,即需要的基因越多,因而C值越大。

⏹C值悖论:在结构、功能很相似的同一类生物中,甚至在亲缘关系十分接近的物种之间,C值可以相差数十倍乃至上百倍。

这种C值与生物进化复杂性不相对应的现象称为C值悖理(C value paradox)1、什么是核小体,简述其形成过程核小体:是染色质的基本结构单位,由大约200bp的DNA和组蛋白八聚体及外围H1蛋白组成。

形成过程:核小体的形成是染色体中DNA压缩的第一个阶段,八聚体在中间,DNA分子盘绕在外,而H1则在核小体的外面。

每个核小体含有约200bp的DNA,核心组蛋白H2A、H2B、H3和H4各2份拷贝,1份拷贝的H1组蛋白位于核小体外侧。

2、简述真核生物染色体的组成及组装过程真核生物染色体有两个染色单体组成,每个染色单体含有是个螺旋圈,每个螺旋圈由30个玫瑰花结组成,每个玫瑰花结上有6个突环,突环由纤丝组成,每圈纤丝有6个核小体。

DNA(2nm)→核小体链(10nm,每个核小体200bp)→纤丝(30nm,每圈6个核小体)→突环(150nm,每个突环大约75000bp)→玫瑰花结(300nm ,6个突环)→螺旋圈(700nm,每圈30个玫瑰花结)→染色体(1400nm,2个染色单体,每个染色体单体含10个螺旋圈)3、简述DNA的一、二、三级结构特征,三螺旋DNADNA一级结构:四种核苷酸(dAMP、dCMP、dGMP、dTMP)按照一定的排列顺序,通过磷酸二酯键连接形成的多核苷酸。