细菌毒力岛的研究进展

- 格式:doc

- 大小:69.50 KB

- 文档页数:13

大肠埃希菌毒力基因研究进展张金宝;李晓娜;王桂琴【摘要】大肠埃希菌是寄生于人或动物肠道内的一种肠杆菌科的革兰阴性菌,常引起幼畜严重腹泻和败血症、猪水肿病、人的出血性结肠炎-溶血性尿毒综合征、新生儿脑膜炎及肾炎等多种疾病,其毒力基因主要有escs、eaeA、Stx1、Stx2、Stx2e、sep、esp、astA、aggA、hlyE、ST (STa、STb)、LT 等。

论文主要介绍eaeA、Stx2e、ST(STa、STb)、astA 4个毒力基因的来源、结构、所致疾病及其与大肠埃希菌耐药性之间的相关性,旨在为动物疾病的传染源及疾病的流行病学调查和防控提供相关证据。

%Escherichia coli is a Gram-negative bacteria of Enterobacteriaceae in the intestine of human or animals .It often causes severe diarrhea and sepsis in young animals ,pig edema disease ,human hemor-rhagic colitis-hemolytic uremic syndrome ,neonatal meningitis and nephritis and other diseases .Its viru-lence genes mainly includeescs ,eaeA ,Stx1 ,Stx2 ,Stx2e ,Sep ,esp ,astA ,aggA ,hlyE ,ST (STa ,STb) ,LT ,etc .This article briefly described the source ,structure ,the illness caused of the eaeA ,Stx2e , ST (STa ,STb) and astA ,and the correlation between virulence genes and E .coli resistance .The aim is to provide relevant evidence for the infectious source of animal diseases and epidemiology investigations and control .【期刊名称】《动物医学进展》【年(卷),期】2014(000)008【总页数】5页(P70-73,74)【关键词】大肠埃希菌;毒力基因;耐药性【作者】张金宝;李晓娜;王桂琴【作者单位】宁夏大学农学院,宁夏银川750021;宁夏大学农学院,宁夏银川750021;宁夏大学农学院,宁夏银川750021【正文语种】中文【中图分类】S852.612大肠埃希菌是澳大利亚医学家Escherich在1885年借助显微镜首次发现的。

李氏杆菌的研究进展李氏杆菌病是由产单核细胞增多性李氏杆菌(Listeria monocytogenes)引起的一种人兽共患病[1]能引起人和动物特别是有免疫功能障碍的人和动物发生脑膜炎、败血症、流产等症状,一般呈散发性,其致死率较高,是一种危害较大的急性传染病[2-3]。

患病畜禽和带菌畜禽为传染源,患病畜禽可通过各种排泄物、分泌物排出病菌.污染环境、饲草、饲料及水源。

可通过消化道、呼吸道、眼结膜、皮肤创伤等感染。

饲料和饮水是主要传播媒介.另外鼠类也可传播。

当冬春季节缺乏青饲料、气侯骤变、内寄生虫或沙门氏菌感染等,均可成为发生本病的诱因。

近年来,李氏杆菌病在我国部分毛皮动物养殖地区时有发生,对畜牧业发展和人类健康造成严重威胁[4]。

1、李氏杆菌的生物学特性1.1 培养特性该菌均为微需氧菌,在普通琼脂培养基上虽可生长,但较贫瘠,培养24 h后,可形成直径为0.5~1.0 mm的圆形、灰色透明、边缘整齐的菌落;而在鲜血琼脂培养基生长较好,菌落可形成狭窄的β溶血环,常常不超过菌落的边缘,仅在移动菌落后才可检出;在1%葡萄糖琼脂培养基上生长更佳,菌体比在普通琼脂培养基上的个体明显增大;在普通肉汤中培养4 h后,呈均匀浑浊,管底有少量絮状沉淀,不形成菌膜与壁环;在麦康凯琼脂培养基上不生长。

该菌在4℃有缓慢发育的特性。

该菌在各种培养基上,发育初期的菌落透光检查呈淡蓝色,在暗的斜射光线下观察时,有特殊的乳青白色荧光,这是李氏杆菌种的特征[5]。

1.2 生化试验及药敏试验该分离菌能迅速发酵葡萄糖、麦芽糖产酸不产气,可缓慢发酵蔗糖、乳糖产酸不产气。

MR和VP反应阳性,过氧化氢酶试验阳性,不还原硝酸盐,不形成吲哚,不能利用枸橼酸盐[9]。

该菌对头孢唑啉、氨苄西林、链霉素药物高度敏感,对左氧氟沙星、庆大霉素药物中度敏感、对多粘菌素药物低度敏感,而对头孢他啶、头孢呋辛钠耐药(药敏片的直径为6.0mm)。

2、临床特征及病理变化2.1 临床症状小白鼠接种李氏杆菌12 h后表现食欲不振,精神倦怠,结膜炎。

猪链球菌毒力因子研究进展马建华;魏建忠【摘要】猪链球菌病是由猪链球菌引起的一种人畜共患病,不仅给养猪业的健康发展造成极大的危害,还严重威胁着人类的公共卫生安全,已经引起人们的高度重视。

目前,发现和鉴定新的毒力因子成为国内外猪链球菌研究的重点。

论文主要对猪链球菌相关毒力因子荚膜多糖、溶菌酶释放蛋白、胞外因子、溶血素及近几年新发现的相关毒力因子荚膜唾液酸、Cbp40、VirA、pgdA、T rag、溶血素相关基因、CiaRH、CcpA、T ro A进行综述。

通过总结毒力因子对猪链球菌致病机理的影响,以期为猪链球菌病的治疗及疫苗的研制提供理论基础。

%Porcine streptococcosis ,a zoonotic disease caused by Streptococcus suis ,not only does great harm to the development of pig industry ,but also is an important threat to public health security .Now this disease has caught public attention .In recent years ,the detectioin and identification of new virulence factors has become the focus of research at home andabroad .This paper focused on the relevant virulence factors of Streptococcus suis , such as capsular polysaccharide (CPS ) , muramidase-released protein (MRP) ,extracellular protein factor(EF) ,suilysin(SLY) and new virulence-associated gene sequences and proteins foundlately ,containing capsular sialic acid ,Cbp40 ,VirA ,pgd A ,Trag ,hemolsis-related gene , CiaRH ,CcpA ,TroA .This paper summarized the effects of these virulence factors on the mechanisms in pathogenesis of Streptococcus suis ,providing a theoretical basis for the treatments and development of vac-cine .【期刊名称】《动物医学进展》【年(卷),期】2014(000)008【总页数】5页(P95-98,99)【关键词】猪链球菌;毒力因子;致病机制【作者】马建华;魏建忠【作者单位】安徽农业大学动物科技学院,安徽合肥230000;安徽农业大学动物科技学院,安徽合肥230000【正文语种】中文【中图分类】S852.611猪链球菌(Streptococcus suis,SS)呈世界范围流行,是一种重要的人兽共患病原菌[1],根据猪链球菌表面荚膜多糖(capsular polysaccharide,CPS)的抗原性,可以将其分为35个血清型(1~34型和1/2型),其中毒力最强、临床检出率最高的血清型是猪链球菌2 型(Streptococcus suis serotype 2,SS2)[2-3]。

3 沙门氏菌的致病性研究^p沙门氏菌广泛分布于自然界,是对人类和动物健康有极大危害的一类致病菌, 由它引起的疾病重要分为两大类;一类是伤寒和副伤寒,另一类是急性肠胃炎。

据世界卫生组织报道1985年以来, 在世界范围内由沙门氏菌引起的已确诊的患病人数显著增长, 在一些欧洲国家已增长5倍。

据资料记录, 在我国内陆地区细菌性食物中毒中, 有70%~80%是由沙门氏菌引起的。

因此, 开展食品中沙门氏菌的风险评估对有效管理食品的安全问题, 保护消费者健康具有重要的意义。

3.1 沙门氏菌感染途径的研究进展3.1.1 侵袭性沙门氏菌的侵入在肠道黏膜表面派伊尔氏结(PP)上的滤泡上皮细胞,被认为是沙门氏菌入侵的最佳起始部位。

滤泡上皮中稀疏分布着捕获抗原的微皱褶细胞(m icrofold cell, M细胞),M细胞被肠上皮细胞所包围。

M细胞的基顶面有短而不规则的微绒毛及微褶,是其胞饮的部位沙门氏菌具有2个侵袭途径:一个是通过PP上M细胞进入上皮下组织;另一个是直接侵袭M细胞进入上皮下组织,并且侵袭是通过细胞的基顶面来进行的。

当沙门氏菌黏附到M细胞或上皮细胞顶部后,运用Ⅲ型分泌系统将效应蛋白分泌到胞外并易位于宿主细胞,从而诱导宿主细胞肌动蛋白细胞骨架的重排。

这时细胞质形成一个向外突起将细菌包裹在细胞膜内,以细胞摄粒的作用进入细胞。

3.1.2 非侵袭性沙门氏菌的摄入过去一直认为,沙门氏菌是通过侵袭M细胞或肠上皮细胞进入宿主体内的,但已有研究结果表白,给小鼠口服侵袭力缺陷的鼠伤寒沙门氏菌后,在脾脏中发现有沙门氏菌的存在。

这意味着除了侵袭途径外,还存在另一种途径,就是肠黏膜组织中的树突状细胞(DC)对沙门氏菌的摄入。

在PP中,DC与M细胞接触较紧密。

DC可打开上皮细胞间的紧密联接,从上皮细胞间伸出树突,直接将肠腔中的细菌摄入。

在这一过程中,肠上皮屏障仍然保持完整,其中的分子机制是DC对紧密联接蛋白的表达和调控,如闭合素、闭合带Ⅰ、联接黏附分子等.3.2沙门氏菌致病机制的研究进展3.2.1 沙门氏菌感染途径和机制沙门氏菌可经口感染、粪—口途径传播,可通过被感染畜禽和啮齿类动物携带、排泄,污染环境、水源、饲料、食品,导致流行和传播。

沙门菌毒力岛的研究进展薛颖;郭荣显;钱珊珊;安树敏;焦新安;耿士忠【摘要】Salmonella is one of the main food‐borne pathogens which can bring disease to human beings and animals ,and Salmonella pathogenicity islands (SPIs) are the key element for pathogenesis .The current research progress on SPIs’ structure and function are reviewed in this paper .%沙门菌是导致人和动物疾病的主要食源性病原菌,沙门菌毒力岛(SPI )的存在与其致病作用密切相关。

近年来,有关沙门菌毒力岛的结构特征及致病机制的研究颇受重视。

本文主要对沙门菌毒力岛的结构组成与功能等研究进展作一综述。

【期刊名称】《微生物与感染》【年(卷),期】2015(000)006【总页数】9页(P381-389)【关键词】沙门菌;毒力岛;毒力基因【作者】薛颖;郭荣显;钱珊珊;安树敏;焦新安;耿士忠【作者单位】扬州大学江苏省人兽共患病学重点实验室,江苏省动物重要疫病与人兽共患病防控协同创新中心,扬州225009;扬州大学江苏省人兽共患病学重点实验室,江苏省动物重要疫病与人兽共患病防控协同创新中心,扬州225009;扬州大学江苏省人兽共患病学重点实验室,江苏省动物重要疫病与人兽共患病防控协同创新中心,扬州225009;扬州大学江苏省人兽共患病学重点实验室,江苏省动物重要疫病与人兽共患病防控协同创新中心,扬州225009;扬州大学江苏省人兽共患病学重点实验室,江苏省动物重要疫病与人兽共患病防控协同创新中心,扬州225009;扬州大学江苏省人兽共患病学重点实验室,江苏省动物重要疫病与人兽共患病防控协同创新中心,扬州225009【正文语种】中文沙门菌是肠杆菌科中人兽共患的革兰阴性病原菌,主要寄生于人和动物肠道内,易导致从轻度腹泻至严重全身性感染等不同程度的症状,制约了畜牧业的发展,并威胁人类的公共卫生安全。

通过改进Red重组方法快速构建肠炎沙门菌毒力岛SPI-1缺失株吕雪莲;于申业;倪宏波;衣菲;田秋丰;刘思国【摘要】沙门茵依赖毒力岛SPI-1编码的Ⅲ型分泌系统在侵染宿主肠道上皮细胞中起重要作用.为制备沙门茵毒力岛SPI-1缺失株,本研究利用PCR扩增毒力岛SPI-1上下游同源臂和含有氯霉素抗性基因片段,连接pET-28a构建打靶质粒,采用电击法将其转入含有pKD46a质粒的肠炎沙门菌中.经L-阿拉伯糖诱导同源重组后,鉴定阳性重组子,转化诱导产生重组酶FLp的pCP20质粒,从而删除氯霉素抗性基因,通过PCR方法鉴定缺失株,命名为SM6ASPI-1.连续培养鉴定表明缺失株具有良好的遗传稳定性.生长特性研究显示缺失株生长速率高于野生菌株.本研究利用改进的Red重组系统通过一步法构建了肠炎沙门茵毒力岛SPI-1缺失株,为沙门茵毒力岛的功能研究与基因工程减毒疫苗研制奠定了基础.【期刊名称】《中国预防兽医学报》【年(卷),期】2014(036)011【总页数】4页(P852-855)【关键词】毒力岛SPI-1;Red同源重组;缺失株【作者】吕雪莲;于申业;倪宏波;衣菲;田秋丰;刘思国【作者单位】黑龙江八一农垦大学动物科技学院,黑龙江大庆163319;中国农业科学院哈尔滨兽医研究所兽医生物技术国家重点实验室/动物细菌病研究室,黑龙江哈尔滨150001;中国农业科学院哈尔滨兽医研究所兽医生物技术国家重点实验室/动物细菌病研究室,黑龙江哈尔滨150001;黑龙江八一农垦大学动物科技学院,黑龙江大庆163319;黑龙江八一农垦大学动物科技学院,黑龙江大庆163319;中国农业科学院哈尔滨兽医研究所兽医生物技术国家重点实验室/动物细菌病研究室,黑龙江哈尔滨150001;黑龙江八一农垦大学动物科技学院,黑龙江大庆163319;中国农业科学院哈尔滨兽医研究所兽医生物技术国家重点实验室/动物细菌病研究室,黑龙江哈尔滨150001;中国农业科学院哈尔滨兽医研究所兽医生物技术国家重点实验室/动物细菌病研究室,黑龙江哈尔滨150001【正文语种】中文【中图分类】S852.61肠炎沙门菌(Salmonella enterica)是引起人类食源性疾病的主要革兰阴性菌之一,并可以导致禽类、家畜等哺乳动物产生不同的疾病。

研究细菌毒力因素及其应用细菌是一类微生物,它们广泛存在于自然环境中,也是许多疾病的罪魁祸首。

然而,细菌并非都是致病菌,有些细菌反而可以帮助我们保持健康。

对于致病菌而言,其毒力因素是研究的重点。

从细菌毒力因素入手,可以更好地了解细菌的生物学特性,研发新的抗菌药物和疫苗等防控措施。

接下来,本文将就细菌毒力因素及其应用展开阐述。

一、细菌毒力因素的种类细菌毒力因素主要分为两类:表面因子和代谢产物。

表面因子包括菌体外膜、菌胞壁和菌毛等,它们可以帮助细菌黏附在宿主的表面上,穿过宿主的防御屏障并感染宿主。

而代谢产物则包括胞外酶、毒素和抗生素等,它们可以破坏宿主的组织和细胞,导致疾病的发生。

不同种类的细菌毒力因子会影响细菌的致病性和传播性,因此研究细菌毒力因子对于预防和治疗疾病具有重要意义。

二、细菌毒力因素的研究进展随着分子生物学和基因工程技术的发展,人们对细菌毒力因子的研究不断深入。

利用遗传工程技术可以构建细菌的毒力因子敲除菌株,从而研究毒力因子对于菌株致病性的影响。

同时,研究人员还可以通过转录组学和蛋白质组学等手段对细菌毒力因子进行全面分析,从而深入了解它们的作用机制。

这些研究不仅对于解决疾病问题具有实际意义,还可以为探索细菌生物学基础提供新的思路和途径。

三、利用细菌毒力因子进行疫苗和抗菌药物研发针对细菌毒力因子,研究人员可以设计和研发相应的疫苗和抗菌药物。

疫苗可以通过刺激机体的免疫系统产生抗体,从而防止细菌感染;而抗菌药物则可以直接破坏细菌毒力因子,从而抑制细菌的生长和繁殖。

其中,疫苗的研发难度较大,需要根据细菌毒力因子的特点开发出相应的疫苗配方。

而抗菌药物的研发则需要充分了解细菌毒力因子作用的机制,并设计出具有针对性的药物。

这些研究成果对于细菌性感染的防治具有重要意义。

四、结语细菌毒力因子是细菌致病性的关键因素,其研究对于预防和治疗疾病具有重要意义。

随着生物技术的不断推进,细菌毒力因子的研究进展也日益加快。

大肠埃希菌强毒力岛致病机制研究进展卢琴;严玉霖;高洪;高利波;赵汝;李祥峰;邵志勇;臧雅婷;崔艳艳【摘要】大肠埃希菌(Escherichia coli)常引起婴儿和幼畜(禽)严重腹泻和败血症.近年来对于大肠埃希菌强毒力岛(HPI)致病机制的研究已有大量文献记载,但大肠埃希菌具体的致病机制目前尚不明确.研究表明耶尔森菌强毒力岛与一些肠道致病菌的致病性密切相关,如大肠埃希菌、沙门菌、克雷伯菌等.引起大肠埃希菌致病的因素多种多样,如气候变化,应激,机体本身状况等.论文就大肠埃希菌HPI的结构基因及其分子致病机制的研究现状进行综述.【期刊名称】《动物医学进展》【年(卷),期】2013(034)004【总页数】3页(P94-96)【关键词】强毒力岛;致病因素;分子致病机制【作者】卢琴;严玉霖;高洪;高利波;赵汝;李祥峰;邵志勇;臧雅婷;崔艳艳【作者单位】云南农业大学动物科学技术学院,云南昆明650201;云南农业大学动物科学技术学院,云南昆明650201;云南农业大学动物科学技术学院,云南昆明650201;云南农业大学动物科学技术学院,云南昆明650201;云南农业大学动物科学技术学院,云南昆明650201;云南农业大学动物科学技术学院,云南昆明650201;云南农业大学动物科学技术学院,云南昆明650201;云南农业大学动物科学技术学院,云南昆明650201;云南农业大学动物科学技术学院,云南昆明650201【正文语种】中文【中图分类】S852.614大肠杆菌病是由致病性大肠埃希菌(E.coli)引起的急性肠道传染病的总称。

大肠埃希菌是动物肠道共生菌的正常组分。

通过其他的致病菌和基因重组发生水平转移,特别是己获得毒力基因的大肠埃希菌菌株能在人和动物间引起大范围的肠道或肠道外感染[1]。

在猪和牛,肠道外大肠埃希菌能引起新生幼畜败血症死亡[2]。

一般来说,大肠埃希菌通常不致病,但当宿主免疫力下降或细菌移位侵入肠道外组织器官时,可引起宿主感染,严重的甚至可导致败血症、新生儿脑膜炎。

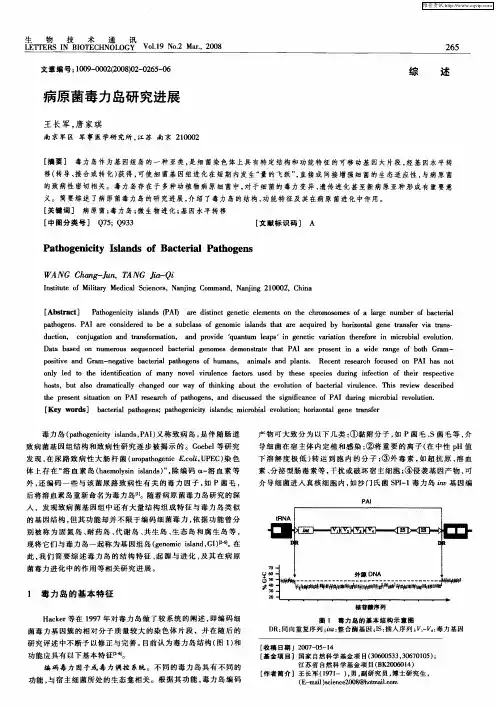

细菌毒力岛的研究进展1 毒力岛基本特征及分类1.1基本特征毒力岛(virulenceisland)又称致病性岛(pathogenicity island),是近年来在细菌分子学研究领域出现的新概念。

1997年Hacker等对毒力岛下了较为精确的定义:即毒力岛是编码细菌毒力基因簇的一分子量相对较大的染色体DNA片段。

毒力岛具有下列基本特征[1~4]:(1)编码细菌毒力基因簇的一个相对分子质量较大的(20~100k左右)染色体DNA片段。

(2)一些毒力岛的两侧具有重复序列和插入元件,但是也可以没有。

(3)毒力岛往往位于细菌染色体的tRNA基因位点内或附近,或者位于与噬菌体整合有关的位点,肠致病性大肠杆菌(EPEC)的LEE毒力岛就位于转运RNAselC位点[2,3]。

(4)毒力岛DNA片段的G+Cmol%、密码使用和宿主细菌染色体有明显差异,有的比宿主细胞的G+Cmol%明显高,有的明显低。

(5)毒力岛编码的基因产物许多是分泌性蛋白和细胞表面蛋白,如溶血素、菌毛和血红素结合因子,一些毒力岛编码细菌的分泌系统(如Ⅲ型分泌系统)、信息传导系统和调节系统。

(6)一种病原菌可以有一个或几个毒力岛。

(7)一部分学者认为,细菌的毒力岛应该包括位于噬菌体和质粒上的、与细菌的毒力有关的、其G+C 百分比和密码使用与宿主细胞明显不同的DNA片段。

(8)毒力岛可能与新发现的病原性细菌有关。

1.2 分类目前发现的毒力岛根据其G+C百分比与宿主菌的差异,可分成两类:即高G+C 毒力岛,如小肠结肠炎耶尔森菌的毒力岛;低G+C毒力岛,如大肠杆菌、沙门氏菌以及幽门螺杆菌中的毒力岛。

根据毒力岛编码的产物性质可分为致病性岛和共生岛两大类。

2 结构与功能2.1 结构毒力岛是由独特的DNA片段构成,其不同来源的毒力岛的分子量、密码使用、G+C百分比各异。

毒力岛主要含有与细菌毒力有关的基因,此外,RS和IR在毒力岛上也比较常见,而且,IR的类型也多种多样。

大多数毒力岛在染色体上的位置与tRNA位点相邻或位于其中,tRNA位点的序列保守,其二价对称的结构又为插入酶提供了适宜的结合部位,常常作为质粒、噬菌体和毒力岛DNA片段插入染色体的位置。

因此,细菌毒力岛可能也是外源性基因借助于可移动性的载体成分进入细菌胞浆内并插入到染色体上的特殊位置,从而赋予宿主菌某些新的毒力特征。

尽管从结构特征上认为毒力岛是外源性的DNA,但目前尚未发现其染色体外的存在形式,细菌的毒力岛究竟来源于何处,以什么为载体、在不同细菌之间如何进行水平转移及其机制尚需深入研究。

2.2 功能毒力岛虽然都是编码毒力相关基因的DNA大片段,但其产物却因不同的细菌而有差异。

有的毒力岛具有编码Ⅲ型分泌系统的基因,对致病菌侵袭宿主上皮细胞以及在巨噬细胞内的存活具有重要意义。

除了编码Ⅲ型分泌系统外,细菌的毒力岛还编码一些表面蛋白(如菌毛、环境感受器等)和外毒素。

毒力岛除了某些结构基因外,还含有调控成分,使其在赋予宿主细菌一些新的毒力特征的同时,还调控着其他毒力因子的功能,有时同一病原菌上的两个毒力岛之间也存在着基因的互相调控。

3 致病性细菌的毒力岛过去,人们往往认为细菌毒力是单因素的,或者说其中的某一个毒力因子发挥着决定性的作用。

例如,过去认为霍乱弧菌的毒力主要是产生毒素的能力,不产生毒素的细菌就是无毒的。

毒力岛的发现使我们认识到细菌的毒力比我们想象的要复杂的多[5]。

目前已经发现的毒力岛有10多个。

3.1 大肠杆菌肠致病性大肠杆菌(EPEC)是幼畜和婴儿腹泻的一类重要病原菌,其主要特征是能在感染家畜和婴儿的肠上皮细胞或在组织培养细胞表面形成特征性的组织病理学损伤,这种损伤叫做粘附与脱落损伤(A/E),形成A/E损伤所必需的基因位于EPEC的LEE毒力岛上,这种损伤的病理学变化是细菌与肠上皮细胞紧密粘附,肠微绒毛消失,并使细菌粘附部位的肠上皮细胞骨架发生改变,丝状肌动蛋白聚集等。

后来发现肠出血性大肠杆菌(EHEC)在肠道也引起相同的A/E损伤,因而将这几类大肠杆菌称为A/E大肠杆菌(A/E E.coli,AEEC)。

随着研究的深入, 发现引起A/ E损伤所必需的所有基因都位于大肠杆菌染色体上一个35kb的致病岛区域内,称为肠细胞脱落位点(LEE),或LEE毒力岛。

此外,目前大量的研究表明,大肠杆菌还具有耶尔森氏菌强毒力岛(HPI)。

3.1.1 LEE致病岛的结构特点LEE致病岛中最初被发现的基因是eae基因,Jerse等首先构建了EPEC E2348/69的TnphoA突变子,从而使突变菌株丧失了A/E表型。

随之Donnenherg 等构建了另外一种突变菌株,他们使eae基因下游5kb位点处的基因突变,也使之丧失了A/E表型,最初把这个基因叫做eaeB,后来被命名为espB。

McDaniel 等构建了另外一些突变子,也可以使A/E表型丧失,他们研究发现,利用转座子突变破坏的基因都位于35kb区域内,EPEC,EHEC以及其它A/E病原菌都有这个基因区,而大肠杆菌K-12菌株,正常菌群的大肠杆菌以及ETEC菌株则没有。

LEE是位于染色体上的编码毒力因子的基因群,它含有编码A/ E损伤的所有基因以及其它一些毒力基因。

LEE含有的基因主要包括以下几种类型:编码Ⅲ型分泌系统(esc或sep基因),分泌型蛋白质( esp基因)及其分子伴侣,外膜蛋白紧密素(eaeA基因)和紧密素易位受体(tir)等基因。

除从人体分离的EPEC菌株外,从其它家畜体内分离出的EPEC也含有LEE 致病岛。

Joffaux等从狗和猫体内分离出了EPEC菌株,用分布在LEE致病岛上不同位置的四个探针进行杂交,结果表明这些菌株染色体上都含有LEE致病岛,并用PCR的方法克隆到了eae,esp,sep和tir的同源基因。

Fairbrother等还从猪体内分离出了EPEC,DNA探针杂交表明所有导致A/E损伤的猪EPEC菌株都有LEE致病岛。

Karaolis等还从引起兔腹泻的RDEC-1中克隆到LEE,并进行了分析,结果表明RDEC-1 LEE与E2348/ 69 LEE无论是大小还是结构都非常相似。

最近,Elliott等测出了EPEC E2348/ 69菌株LEE致病岛的全序列,并进行了初步分析。

详细的资料可以在GenBank(进入号AF022236)上查到。

E2348/69菌株的LEE全长有35,624bp, G+C含量为38. 36%,这比大肠杆菌全基因组G+C含量50.8%低得多。

LEE共含有41个开放性阅读框(open reading frames, ORFs),至少有4个多顺反子(polycistronic operon)控制这些ORF。

从遗传学的角度来看,LEE致病岛表现出的一些特征说明LEE是一个外源性片段,它是细菌在进化过程中获得的,这些特征包括:(1)LEE的G+C含量(38. 36%)远远低于大肠杆菌染色体DNA的G+C含量(51%);(2)致A/E损伤的病原菌中的LEE致病岛都具有高度的保守性;(3)LEE序列可以在大肠杆菌K-12菌株染色体上大约82min处插入,这也是硒代半胱氨酸(selenocysteine, Se1C)tRNA 的位点,同时也是尿道致病性大肠杆菌的溶血素(hemolysin,hly)基因和P相关菌毛的插入位点,这说明这个位置是外源基因插入的热点位置;(4)在LEE序列最右端还残留有转座酶基因的遗迹。

Sperandio等最近从大肠杆菌Olllac: H-血清型LEE两端克隆并鉴定了有插入序列的存在,这也支持了上面的观点。

最近,Pernas等还报道了EHEC O157:H7 EDL933血清型LEE致病岛的全序列有43359bp( GenBank进入号AF071034),G+C含量为40.91%,共含有54个开放性阅读框。

对这两个菌株的LEE进行比较分析,发现EHEC中有13个命名为933L 的ORF属于P4前噬菌体家族,EPEC则不含这些ORF。

其余的41个ORF也与这两个菌株相同。

二者LEE致病岛上的基因有95%的同源性。

EPEC E2348/ 69菌株的LEE在其两端缺少直接重复序列,也没有明显的噬菌体序列。

EHEC0157: H7的LEE在一端含有一个溶原性噬菌体,但后者很可能是在LEE插入到细菌染色体之后才整合到LEE中。

3.1.2 LEE致病岛上的主要致病基因3.1.2.1 eae基因引起A/E损伤最主要的一个基因就是eae (E. coli attaching and effacing)基因,EPEC的eae基因位于LEE致病岛上的第22个开放性阅读框,即orf22。

eae基因最先是由Jerse等用TnphoA突变体的方法鉴定并报道的。

eae基因是引起A/E损伤所必需的,在所有能引起A/ E损伤的EPEC, EHEC,弗氏柠檬酸菌和蜂房哈夫尼菌等中都检测到eae基因或其同源序列,而在不引起A/E损伤的正常肠道大肠杆菌、ETEC等菌中则没有这种序列。

eae基因的突变菌株虽然也能粘附组织培养细胞的刷状缘,但不能引起A/E表型的超微结构变化。

eae基因编码一个94kDa的外膜蛋白即紧密素(intimin),紧密素属于细菌细胞粘附分子家族,它可介导细菌与肠上皮细胞进一步紧密粘附。

不同菌株产生的紧密素之问具有显著的同源性,尤其是在紧密素的N-端区域。

核苷酸序列分析表明EPEC E2348/69菌株的eae基因是一个含有2817bp的开放性阅读框,编码一个含939个氨基酸残基的蛋白质分子,从氨基酸残基计算出的分子量为102.4kDa。

Jerse等对实验室感染的志愿者进行免疫实验证明EPEC eae基因编码的是一个94kDa的外膜蛋白(紧密素),这与从核苷酸水平计算得出的102.4kDa不符,究其原因可能是由于对信号肽进行翻译后加工所引起的。

EHEC 0157: H7 EDL933菌株的eae基因是一个2802bp的开放性阅读框,编码一个含934个氨基酸残基的蛋白质,其计算出的分了量为102.0kDa。

EPEC和EHEC eae结构基因在核苷酸水平和氨基酸水平上分别有86%和83%相同,这两个基因的5’端同源性非常高。

在N一端的704个氨基酸残基(占整个蛋白质氨基酸残基的75%)中无论在核苷酸水平还是氨基酸水平上都有94%相同,剩下的25%序列中在核苷酸水平有60%相同,在氨基酸水平有49%相同。

位于EPEC与EHEC的eae基因起始密码了上游的序列也有很高的同源性,它们含有相同的启动子和核糖体结合位点。

在它们eae基因3’端有一个对称区域,这可能是rho依赖的转录终止了信号。

实验表明针对EHEC紧密素的抗血清能够阻止EHEC对HEp-2细胞的粘附,但此血清对EPEC E2348/ 69菌株感染不具有作用。