董仲舒新儒学思想的评价

- 格式:doc

- 大小:31.50 KB

- 文档页数:1

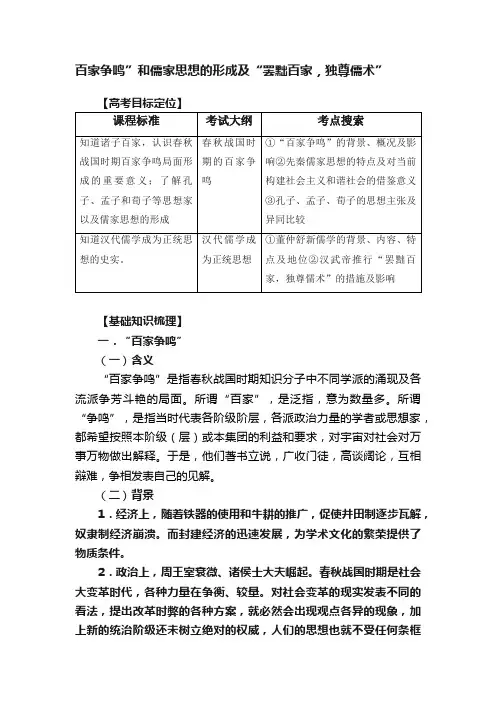

百家争鸣”和儒家思想的形成及“罢黜百家,独尊儒术”【高考目标定位】【基础知识梳理】一.“百家争鸣”(一)含义“百家争鸣”是指春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面。

所谓“百家”,是泛指,意为数量多。

所谓“争鸣”,是指当时代表各阶级阶层,各派政治力量的学者或思想家,都希望按照本阶级(层)或本集团的利益和要求,对宇宙对社会对万事万物做出解释。

于是,他们著书立说,广收门徒,高谈阔论,互相辩难,争相发表自己的见解。

(二)背景1.经济上,随着铁器的使用和牛耕的推广,促使井田制逐步瓦解,奴隶制经济崩溃。

而封建经济的迅速发展,为学术文化的繁荣提供了物质条件。

2.政治上,周王室衰微、诸侯士大夫崛起。

春秋战国时期是社会大变革时代,各种力量在争衡、较量。

对社会变革的现实发表不同的看法,提出改革时弊的各种方案,就必然会出现观点各异的现象,加上新的统治阶级还未树立绝对的权威,人们的思想也就不受任何条框的束缚和制约,尽可以畅所欲言。

3.阶级关系上,“士”在社会生活中活跃起来,受到各诸侯国统治者的重用;4.思想文化上,从“学在官府”到“学在民间”。

私学的兴起,造就了一大批知识渊博和阅历丰富的文士,同时也为学术繁荣提供了舆论阵地。

在社会上,一批以传播文化、发展学术为宗旨的社会力量被称为“诸子百家”(三)诸子百家1.概念:指在社会上形成的以传播文化、发展学术为宗旨的学者和思想流派。

2.主要流派和代表:(四)历史地位和意义1.春秋战国时期的“百家争鸣”是中国学术文化、思想道德发展的重要阶段,奠定了中国传统文化体系的基础;2.在“百家争鸣”的过程中,各家学派相互取长补短,形成了中国思想文化兼容并包和宽容开放的特点;3.儒家思想就是在“百家争鸣”中吸收、融合各家之长形成和发展起来的,并在日后成为中国传统文化的主流思想;4.“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,对当时和之后中国社会历史的发展起了巨大的推动作用。

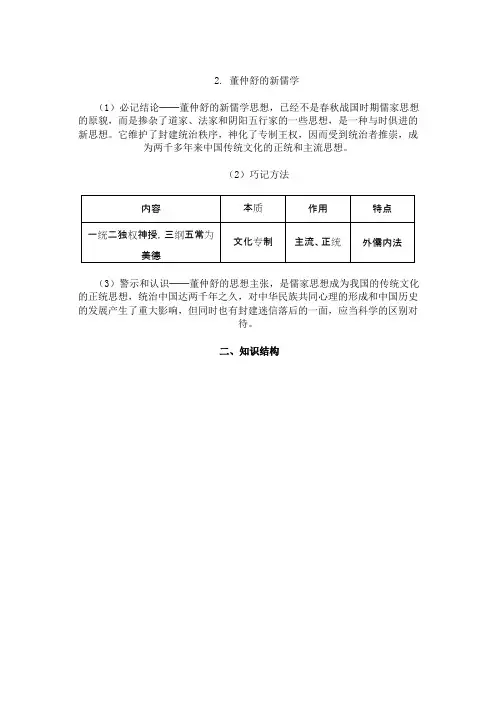

2. 董仲舒的新儒学(1)必记结论──董仲舒的新儒学思想,已经不是春秋战国时期儒家思想的原貌,而是掺杂了道家、法家和阴阳五行家的一些思想,是一种与时俱进的新思想。

它维护了封建统治秩序,神化了专制王权,因而受到统治者推崇,成为两千多年来中国传统文化的正统和主流思想。

(2)巧记方法内容本质作用特点一统二独权神授,三纲五常为文化专制主流、正统外儒内法美德(3)警示和认识──董仲舒的思想主张,是儒家思想成为我国的传统文化的正统思想,统治中国达两千年之久,对中华民族共同心理的形成和中国历史的发展产生了重大影响,但同时也有封建迷信落后的一面,应当科学的区别对待。

二、知识结构三、重难点分析1.从“无为”到“有为”(1)汉初的“无为而治”原因:秦末战火频繁,社会经济破坏严重。

汉初为了恢复生产和安定人心,统治者吸取道家“无为而治”的思想表现:与民休养生息措施:①减轻田租;②免自卖为奴婢者为庶人;③让大量士兵回家,授予田宅;④免除一定的赋税和徭役。

(2)汉武帝的“有为而治”原因:①汉朝经济实力的恢复和增强;②社会潜伏着危机:王国问题、土地兼并、匈奴为患等目的:加强中央集权,适应国家统一的发展趋势2. 董仲舒的新儒学(1)含义:董仲舒把诸子百家中的道家、阴阳五行家的思想糅合到儒家思想中,加以改造形成具有时代特色的新儒学体系。

(2)目的:给统治者披上神圣的外衣,政治上主张实现大一统,以加强君权,维护君主专制;思想上“罢黜百家,独尊儒术”,以维护思想上的封建专制。

总之是为了适应统治者的需要,维护统治(3)思想主张针对中央集权需要,提出“春秋大一统”和“罢黜百家,独尊儒术”主张。

针对加强君权需要,宣扬“君权神授” 提出“天人合一”和“天人感应”学说。

针对为人处世标准,提出“三纲五常”。

(4)特点:新儒学以儒学为基础,阴阳五行为框架,兼采诸子百家,具有神学色彩,其哲学思想的主流是唯心主义的(5)评价和认识主张评价认识大一统,罢黜百家,大一统虽然充满唯心色彩,却加强了中央集权,巩固了大一统的国家,有利于稳定社会秩序,是中国历史发展的主流,尤其是今天祖①董仲舒适应时代要求,采众家之长,对儒家独尊儒术国统一的需要;扼杀其他不同学术流派的做法不可取。

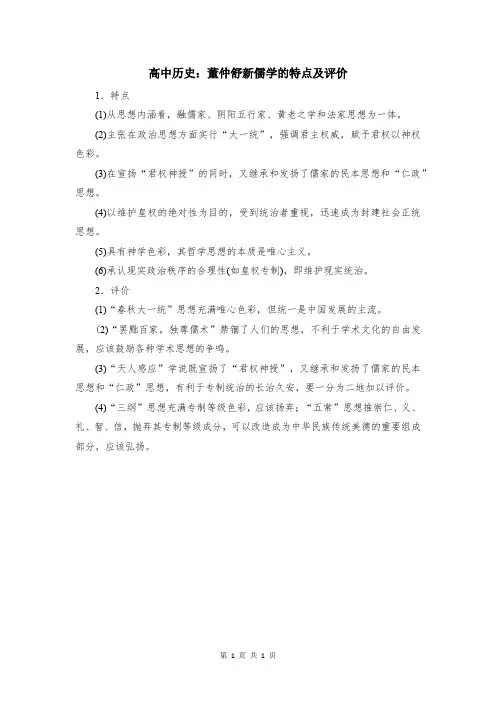

高中历史:董仲舒新儒学的特点及评价

1.特点

(1)从思想内涵看,融儒家、阴阳五行家、黄老之学和法家思想为一体。

(2)主张在政治思想方面实行“大一统”,强调君主权威,赋予君权以神权色彩。

(3)在宣扬“君权神授”的同时,又继承和发扬了儒家的民本思想和“仁政”思想。

(4)以维护皇权的绝对性为目的,受到统治者重视,迅速成为封建社会正统思想。

(5)具有神学色彩,其哲学思想的本质是唯心主义。

(6)承认现实政治秩序的合理性(如皇权专制),即维护现实统治。

2.评价

(1)“春秋大一统”思想充满唯心色彩,但统一是中国发展的主流。

(2)“罢黜百家,独尊儒术”禁锢了人们的思想,不利于学术文化的自由发展,应该鼓励各种学术思想的争鸣。

(3)“天人感应”学说既宣扬了“君权神授”,又继承和发扬了儒家的民本思想和“仁政”思想,有利于专制统治的长治久安,要一分为二地加以评价。

(4)“三纲”思想充满专制等级色彩,应该扬弃;“五常”思想推崇仁、义、礼、智、信,抛弃其专制等级成分,可以改造成为中华民族传统美德的重要组成部分,应该弘扬。

第1 页共1 页。

论述董仲舒的新儒学

董仲舒的新儒学主要是强调天人合一,即人类与自然的和谐共处,其思想有助于维护中国古代的社会秩序和政治稳定。

董仲舒认为,天地万物都有其规律性和秩序性,这种规律性和秩

序性是天命之所在。

人必须基于天命来治理自己的身世,使之与大自

然的规律相符合。

董仲舒强调天人合一的思想是一种积极向上的态度,它能够带来人与自然之间的平衡,巩固社会秩序和政治稳定。

新儒学将个人与社会,以及人类与大自然之间的关系联系在一起。

董仲舒认为,伦理道德的实践是人们在社会上生存和发展的基础。

他

认为,积极有效地践行伦理道德可以维护社会秩序和政治稳定,这绝

不是一个人或家庭可以单独完成的,而是需要整个社会和全体群众来

共同建设。

总的来说,董仲舒的新儒学主张天人合一,即人类与自然的和谐

共处。

这种思想对于中国古代社会的维稳和政治稳定有着重要的作用,同时也体现了中国文化中的一些核心价值观以及伦理道德观念。

【史料及解析】董仲舒对儒学的重大贡献

董仲舒在新的历史条件下复兴了被扼杀达百余年之久的儒家文化,而且在一个新的历史时期融会贯通了中国古典文化中各家各派的思想,把它们整合为一个崭新的思想体系。

他的著作后来大都搜集在《春秋繁露》一书中,尽管历史的车轮在前进,但是任何人也无法忘记无法忽略董仲舒对儒学的重大贡献。

(1)形成背景:经过了六七十年的修养生息,到汉武帝时期,西汉国力增强,汉初的“无为”思想已不再适应新形势的需要了。

土地兼并、王国问题、边境不宁困扰着西汉统治者,强盛的西汉需要有一种新的统治思想来维护封建统治。

于是董仲舒对儒学进行了针对性的改造。

“罢黜百家,独尊儒术”的主张适应了汉武帝加强中央集权的需要,实质上是思想文化专制。

(2)思想核心:“天人感应”“君权神授”是新儒学的思想核心。

“天人感应”即天是有意志、有感情的最高主宰者,而皇帝是“天子”,他代表天意君临天下,同时也必须顺从天意。

“君权神授”即“天子受命于天,天下人受命于天子”。

(3)特点:新儒学以儒学为基础,阴阳五行为框架,兼采诸子百家,具有神学色彩,其哲学思想的主流是唯心主义的。

(4)目的:给统治者披上神圣的外衣,以思想上的统一来维护政治上的大一统。

(5)影响:①对当时:对维护西汉中央集权,防止分裂具有进步意义。

②对后世:提出的封建伦理纲常,被后人奉为道德规范。

把儒家思想神学化,使儒学成为中国传统文化的主体,不仅为封建统治者提供了意识形态上的支持,而且对中国人的伦理观念、文化发展具有深远的影响。

董仲舒新儒学的内容董仲舒新儒学。

董仲舒(约前179年—前104年),字子鲁,汉代著名儒学家,被誉为新儒学的奠基人之一。

他在儒家学说的传承和发展上做出了重要贡献,对后世儒学的影响深远。

董仲舒的新儒学主要包括天人合一、性命论、政治哲学等内容,对儒家学说的发展产生了深远的影响。

首先,董仲舒提出了天人合一的思想。

他认为天地万物和人类之间存在着密切的联系和相互影响,人应当顺应天地之道,顺应自然规律,与自然和谐共生。

这一思想强调了人与自然的和谐关系,提出了“天人合一”的伦理观念,对后世的儒学和道家思想产生了深远的影响。

其次,董仲舒的性命论对儒家学说产生了重大影响。

他认为人的性命是天地之气凝聚而成的,具有天赋的道德和智慧。

他强调人的性命是与天地相通的,因而人应当尊重天地,顺应天地之道,追求道德和智慧的完美。

这一思想为后世儒学的道德伦理和人性论提供了重要的理论基础。

此外,董仲舒的政治哲学也是新儒学的重要内容之一。

他提出了“贵贱有序,上下相亲”的政治理念,主张君臣之间应当相亲相爱,上下之间应当和谐相处,以实现国家的长治久安。

他还强调了君主应当以德治国,以仁爱之心待民,以求得国家的安定和人民的幸福。

这一政治理念对后世中国政治思想产生了深远的影响,成为了儒家政治哲学的重要代表之一。

总的来说,董仲舒的新儒学思想涉及了天人合一、性命论、政治哲学等多个方面,对后世的儒学发展产生了深远的影响。

他的思想强调了人与自然的和谐关系,提出了道德伦理和政治理念,为后世中国哲学思想的发展做出了重要贡献。

董仲舒的新儒学思想不仅在当时产生了重大影响,而且对后世儒学的发展和中国传统文化的传承也具有重要的意义。

评述董仲舒思想董仲舒是西汉时期著名的思想家、教育家,是中国儒学发展史和中国思想史上继孔子之后又一个里程碑似的人物。

董仲舒经过周密的思考与组织,以儒学为本,综合各家,最终形成一种以公羊学为骨干,以天人感应为基础,整合阴阳、黄老、法、诸家的思想体系,从而完成了汉代新儒学。

从董仲舒所处时代入手,以当时社会矛盾和任务、自然科学状况、秦汉...相关答案董仲舒在新的历史条件下复兴了被扼杀达百余年之久的儒家文化,而且一个新的历史时期融会贯通了中国古典文化中各家各派的思想,把它们整合为一个崭新的思想体系。

他的著作后来大都汇集在《春秋繁露》一书中。

董仲舒的哲学基础是“天人感应”学说。

他认为天是至高无上的人格神,不仅创造了万物,也创造了人。

因此,他认为天是有意志的,和人一样“有喜怒之气,哀乐之心”。

人与天是相合的。

这种“天人合一”的思想,继承了思孟学派和阴阳家邹衍的学说,而且将它发展得十分精致。

董仲舒认为,天生万物是有目的的。

天意要大一统的,汉皇朝的皇帝是受命于天来进行统治的。

各封国的王侯又受命于皇帝,大臣受命于国君。

家庭关系上,儿子受命于父亲,妻子受命于丈夫,这一层层的统治关系,都是按照天的意志办的,董仲舒精心构筑的“天人感应”的神学目的论,正是把一切都秩序化、合理化,正是为汉皇朝统治者巩固其中央集权专制制度服务的。

董仲舒利用阴阳五行学说来体现天的意志,用阴阳的流转,与四时相配合,推论出东南西北中的方位和金木水火土五行的关系。

而且突出土居中央,为五行之主的地位,认为五行是天道的表现,并进而把这种阳尊阴卑的理论用于社会,从此而推论出“三纲五常”的道德哲学。

这里所说的三纲是“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”。

三纲五常为董仲舒提倡之后,成为我国古代维护历代封建皇朝统治的工具。

他认为“道”是源出于天的,“天不变,道亦不变”。

即是说“三纲五常”、“大一统”等维护统治秩序的“道”是永远不变的。

那么,如何解释皇位的更换和改朝换代呢?为此,他提出了“谴告”与“改制”之说。

董仲舒的主张:董仲舒的主要思想及其影响董仲舒的主张本文话题:董仲舒的主张传统文化中国传统文化科学知识中华民族传统文化董仲舒思想在中国五千年的历史长河之中曾出现了许多耀眼的思想家,他们适应时代的需要,提出了许多具有开创性或者具有预见性的主张,而这些主张对当时和以后的中国历史进程都产生了深远的影响。

董仲舒主要活动于汉景帝和汉武帝时期,他是汉初杰出的大儒,他治学严谨,学识丰富,为适应汉初政治上加强封建大一统和发展封建经济的需要,他提出了许多对当时的政治经济以及思想上都产生重大影响的主张,而且其中一些思想主张对中国后来的历史都产生了深远的影响。

汉初的社会形势董仲舒生活在西汉前中期,战国后期以风靡之势统一中国的秦王朝经过二世而亡,西汉在农民浪潮以后得以建立,汉代建立以后农民阶级和封建地主阶级的矛盾作为基本矛盾仍然存在,在汉代封建剥削制度有了进一步的巩固和发展。

汉代的封建剥削主要有:其一是领户制即所谓的封建领主制;其二是豪强地主实行的租佃制。

汉承秦制,继续实行奖励军功的食邑制度,这一方面是刘邦为自己夺取天下招揽人才,另一方面是解放奴隶,实行封建制,更好的适应历史的发展要求。

此外汉初尤其注重对暴秦短命而亡的总结,对农民起义尤为重视,因此汉初轻徭薄赋,于民生产。

除了地主阶级和农民阶级的矛盾外,封建统治阶级内部也存在着尖锐的矛盾:中央集权和地方割据势力之间的矛盾,封建富商和封建政府之间的矛盾,豪强宗族地主和封建官僚地主之间的矛盾,而这三个矛盾整体上还是中央集权政府一方与富商、宗族地主以及地方割据势力一方的矛盾。

他们之间的矛盾在汉初社会中超过了封建统治阶级和农民阶级这两个敌对阶级的矛盾,成为了汉初的主要矛盾。

汉初时,由于刚刚结束秦末战争,汉初几位统治者都实行休养生息,轻租薄赋的政策,人民生活得以安定,然而到汉武帝使土地兼并迅速膨胀,对封建政权和封建经济构成了极大的威胁。

同时关系国家生活的盐铁,铸钱很多都未集中在中央,商业经济发展严重影响了封建中央政权的根基。

“罢黜百家,独尊儒术”选择题一、单项选择题1.儒家学派遭到政府的沉重打击是在A.春秋B.战国C.秦朝D.西汉2.使儒家思想成为中国传统文化主流思想的关键人物是A.孟子B.荀子C.董仲舒D.朱熹3.汉武帝采纳董仲舒“罢黜百家、独尊儒术”的建议,主要是为了A.强调“君权神授”B.宣扬“天人合一”C.实现“大一统”D.缓和社会矛盾4.汉武帝推动儒学教育所采取的措施有①罢黜百家②表彰六经③兴办太学④天下郡国皆设学校A.①②③B.②③④C.①③④D.①②③④5.我国封建社会国家最高学府—太学最早设立于A.汉高祖时期B.汉文帝时期C.汉景帝时期D.汉武帝时期6.汉武帝时期太学的兴办①是儒家教育官方化和制度化的标志②带动了民间积极向学的风气③打破了由贵族官僚世代为官的规矩④教育逐渐为儒家所垄断A.①②③B.②③④C.①③④D.①②③④7.西汉中期,有一位书生欲长安投考太学,他作考试准备时所必学的内容不包括A.《诗经》B.《春秋》C.《韩非子》D.《礼记》8.汉武帝“举贤良对策”的背景不包括A、边境不宁B、王国势力威胁中央C、土地兼并剧烈D、国家财政困难9.汉朝儒家的代表人物是A、孔子B、孟子C、董仲舒D、朱熹10.“天生民性,有善质而未能善,于是为之立王以善之,此天意也。

”(董仲舒《深察名号》)从董仲舒的这句话中可以发现,他A.主张“罢黜百家,独尊儒术” B.认为民性本善,君权天授C.建议以礼入法,以礼入俗 D.感叹人性本恶,呼唤王道11.汉武帝“独尊儒术”的措施不包括:A、举贤良对策B、全面肯定儒学C、起用儒考数百人D、兴办太学,建立地方教育系统12.新儒学适应加强中央集权需要的思想是( )①春秋大一统②罢黜百家,独尊儒术③君权神授④仁政 A.①② B.①②③C.①②④ D.②③④13.秦汉以来,儒家学派遭到沉重打击的是A汉武帝的“贤良对策”B秦始皇的“焚书坑儒”C董仲舒的新儒学思想 D“三纲五常”14.汉武帝时期“罢黜百家,独尊儒术”的目的是A彻底抛弃法家思想B加强君主专制中央集权C向西域传播儒家思想 D使儒生成为官僚队伍主体15.下列选项内容和汉朝著名思想家董仲舒的新儒学有直接关系的是A“举贤良对策”B“君权神授”C“性善论”D“克己复礼”16.后人概括的“三纲五常”是由谁最早明确提出的A孔子 B孟子 C荀子D董仲舒17.西汉时期儒家思想之所以成为统治思想,主要是因为A法家思想导致秦朝短命而亡 B儒家提出了君权神授的理论C汉武帝重用信奉儒家思想的人D儒家思想适应了时代的需要18.汉武帝时期兴办___,打破以往由贵族官僚世代为官的规矩,使非贵族官僚子弟也可凭此资格入仕。

董仲舒的新儒学2. 董仲舒的新儒学(1)必记结论──董仲舒的新儒学思想,已经不是春秋战国时期儒家思想的原貌,⽽是掺杂了道家、法家和阴阳五⾏家的⼀些思想,是⼀种与时俱进的新思想。

它维护了封建统治秩序,神化了专制王权,因⽽受到统治者推崇,成为两千多年来中国传统⽂化的正统和主流思想。

(2)巧记⽅法(3)警⽰和认识──董仲舒的思想主张,是儒家思想成为我国的传统⽂化的正统思想,统治中国达两千年之久,对中华民族共同⼼理的形成和中国历史的发展产⽣了重⼤影响,但同时也有封建迷信落后的⼀⾯,应当科学的区别对待。

⼆、知识结构三、重难点分析1.从“⽆为”到“有为”(1)汉初的“⽆为⽽治”原因:秦末战⽕频繁,社会经济破坏严重。

汉初为了恢复⽣产和安定⼈⼼,统治者吸取道家“⽆为⽽治”的思想表现:与民休养⽣息措施:①减轻⽥租;②免⾃卖为奴婢者为庶⼈;③让⼤量⼠兵回家,授予⽥宅;④免除⼀定的赋税和徭役。

(2)汉武帝的“有为⽽治”原因:①汉朝经济实⼒的恢复和增强;②社会潜伏着危机:王国问题、⼟地兼并、匈奴为患等⽬的:加强中央集权,适应国家统⼀的发展趋势2. 董仲舒的新儒学(1)含义:董仲舒把诸⼦百家中的道家、阴阳五⾏家的思想糅合到儒家思想中,加以改造形成具有时代特⾊的新儒学体系。

(2)⽬的:给统治者披上神圣的外⾐,政治上主张实现⼤⼀统,以加强君权,维护君主专制;思想上“罢黜百家,独尊儒术”,以维护思想上的封建专制。

总之是为了适应统治者的需要,维护统治(3)思想主张针对中央集权需要,提出“春秋⼤⼀统”和“罢黜百家,独尊儒术”主张。

针对加强君权需要,宣扬“君权神授”提出“天⼈合⼀”和“天⼈感应”学说。

针对为⼈处世标准,提出“三纲五常”。

(4)特点:新儒学以儒学为基础,阴阳五⾏为框架,兼采诸⼦百家,具有神学⾊彩,其哲学思想的主流是唯⼼主义的(5)评价和认识3. 汉武帝尊儒的原因、措施和影响(1)原因汉武帝时期,北⽅和南⽅边境不宁、王国势⼒威胁中央、⼟地兼并、阶级⽭盾激化,这些要求加强中央集权儒学的⾃我调节符合中央集权的要求──吸收⼤⼀统的思想 (根本原因)(2)措施思想⽅⾯:全⾯肯定董仲舒的新儒学思想。

全面解析董仲舒的新儒家思想山东成武二中历史组盛昌华 274200春秋末期,自孔子创立儒家学说之后,儒家学说一直到西汉初年,都没有受到统治者的重视。

战国时期各国的变法都是以法家为指导思想;从秦朝“焚书坑儒”事件中可以看出,秦朝统治者崇法抑儒;而西汉初年,是以黄老之学为治国之道。

直到了汉武帝时期,汉武帝才接受董仲舒的建议,实行“罢黜百家,独尊儒术”,儒家学说才开始成为封建的统治学说。

下面我们就对董仲舒的儒家思想做一全面的分析。

首先、我们来分析一下儒家学说为什么能够代替黄老学说而成为封建统治者的统治思想。

第一、黄老之学使命的完成。

西汉初年,经济残破,百废待兴。

西汉初期的统治者接受秦朝灭亡的教训,需要实行休养生息政策。

黄老思想中的“无为而治”适应了西汉初年休养生息的需要。

它的实施,使西汉社会迅速得以恢复和发展。

到了汉武帝时期,经济发展,政权巩固,国力强盛,黄老之学做为统治思想,其恢复经济的历史使命已经完成,统治者需要一种新的指导思想做为其统治的依据。

第二、黄老之学本身的局限性。

黄老之学虽能对恢复与发展经济、巩固新生政权起了很大的作用,但由于西汉统治者实行的是“君无为而臣有为”的政策,中央的丞相、地方的郡守及诸侯王的权力都很大,使臣下与君主、中央与地方的矛盾日益尖锐,造成“尾大不掉”之势,不同程度地影响了中央集权和至高无上的皇权,构成对最高统治者的严重威胁,在政治上造成声威震主之势。

文帝时的淮南王刘长的骄淫逾制,景帝时的吴楚七国之乱,武帝时的淮南王刘安和衡山王刘赐图谋与中央政权分庭抗礼,从某种意义上就产实行黄老无为政治的消极后果。

另外,西汉初年奉行“无为而治”的另一个表现,就是对北方的匈奴实行“和亲”政策。

“和亲”政策虽能维护双方边境暂时的稳定,有利于双方经济的发展,但它毕竟是一种屈辱的外交,最终致使匈奴的势力越来越猖獗,对中原地区构成严重的威胁。

这也暴露了黄老思想的弊端。

第三、从当时的社会背景上来看,汉武帝时期,虽然社会稳定,经济发展,但仍存在以下问题:1、边患问题严重。

董仲舒的新儒学内容董仲舒(?前179—前104),汉代思想家,儒家学派新儒家的代表人物。

其主要思想是“海纳百川,有容乃大”,开创了综合性的伦理思想。

董仲舒的新儒学内容主要有三个方面:①主张兼容并蓄,变通以求化解矛盾;②强调自然和人性,以自然之美为政令;③以知行合一作为基本原则。

首先,董仲舒主张兼容并蓄、变通以求化解矛盾。

他认为,若按照传统道德绝对守正不阿,坚决拒绝任何变通,就会引起各种矛盾和冲突,加剧社会的混乱与分裂。

因此,董仲舒倡导将实际情况、社会规律和传统道德统一起来,以变通的方式去对待有关问题,寻求最好的解决方案。

此外,他注重研究普世道德,认为所有人都应该在做人处事中遵守一些基本原则,包括仁义礼智信、包容理解等。

其次,董仲舒强调自然和人性,以自然之美为政令。

他相信社会秩序可以从实践而言,而不是以提议或命令为基础。

他还相信自然会提供人类行为的典范,从而带来和谐与平衡,因此要着力学习和奉行“诚实守信,节制节行”的自然之美。

最后,董仲舒以知行合一作为基本原则。

他强调要将思想念头转化为实际行动,以达到行动力,使人脱胎换骨,达到自我完善的目的。

他强调,只有当知与行有机结合时,才能形成之后的意志。

此外,他还说,情感需要从实际中表达出来以及用内心的深度感受到美和和谐,以蓄成内容纯正、人称师慈的资质作为人生实践的基础和根基。

总之,董仲舒的新儒学思想探索了伦理道德的矛盾及其化解,以及自然对人性的影响,提出了自然之美的伦理政令,强调了知行合一,着重了以内心蓄资质作为行为实践的基础。

他的思想指明了一条推动实践经验和传统古代思想因素结合、促进伦理道德发展的基本路径,对于中国和谐文明的发展具有重要意义。

评述董仲舒思想

姓名:郭艺璇

学号:1005030112

班级:10设计侧重

董仲舒是西汉时期著名的思想家、教育家,是中国儒学发展史和中国思想史上继孔子之后又一个里程碑似的人物。

董仲舒向武帝提出了“独尊儒术,罢黜百家”的主张,提出了“三纲五常”的思想观点,是儒家的“王道政治”和“仁政思想”。

董仲舒的思想,是西汉皇朝总结历史经验,经历了几十年的选择而定下来的官方哲学,对巩固其统治秩序与维护大一统的局面起了积极的作用。

董仲舒不仅是正宗神学的奠基者,又是著名的经学家。

他是一位承前启后、继往开来的思想家,为以后的封建统治者提供了如何进行统治的理论基础。

董仲舒思想的特色,是以儒家学说为基础,引入阴阳五行理论,建成新的思想体系。

董仲舒从天人关系出发,又根据“阳尊阴卑”的思想,建立一套“三纲”“五常”的伦理学。

“董学”是为适应汉代一统国家的政治需要,从揉合“六艺之科”和“孔子之术”入手,而精心炮制的一种专门为政治统一作理论解释的学说。

它适应加强一统的中央集权的需要,编造了适应大一统的“天人感应”和“三统”(黑统、白统、赤统)循环的政治理论;它适应加强君权的需要,敷衍了“君权神授”的神学目的论;它既非以往之“儒术”,也非其它以往某一学派之“术”。

因为从其融合阴阳五行和儒、道、墨、法、名、杂,乃至术数、方技诸家的思想观点来看,它与以孔孟为代表的“儒学”差别实在太大。

以孔孟为代表的“儒学”,是以“仁”即人道主义为其理论基础,以民本主义为其施政纲领的学说,而“董学”则是以神学目的论即神秘主义为其理论基础,以“君本主义”为其施政纲领的学说。

按照习惯硬把董学说成是“儒术”的话,那么这种“儒术”也绝非以孔孟为代表的原有“儒学”。

而是吸纳了包括阴阳五行、儒、道、墨、法、名、杂,乃至术数和方技等家在内的等家思想在内的宗天神学。

“董学”所带有的鲜明的神学目的论、循环论和宗教的色彩,无疑播下了迷信和宗教化的种子,更是以往任何某个单一的学派所没有的。

“新儒学”“新”就新在,不仅与以孔孟为代表的儒学根本不同,而且与以荀子等为代表的儒学也大相径庭;“新”就新在完全失去了先秦儒学先立论,然后游说统治者实行的探疑求真的学术指向,而蜕变成为迎合统治者的政治需要,绞尽脑汁地编造理论的所谓“君学”。

董仲舒不愧为“杰出的理论家”,不过他的理论只是为专制君王服务而已。

而中国的专制统治在他之后之所以得以一直延续两千多年,正是得益于董仲舒这样的“杰出的理论家”地不断涌现。