上肢深静脉血栓形成

- 格式:doc

- 大小:12.00 KB

- 文档页数:1

深静脉血栓的形成名词解释深静脉血栓,也被称为DVT(Deep Vein Thrombosis),是指血液中过多的血小板和凝血因子在深静脉中聚集并形成血栓的疾病。

它主要发生在下肢深静脉血管中,但也可能影响其他部位的深静脉,如髋部、腹部或上肢。

血液正常情况下可以在血管内自由流动,但当血流发生变化时,可能会导致深静脉血栓的形成。

其中最常见的情况是血流速度减慢,这可以由许多原因引起,例如长时间不活动、长时间坐飞机、长时间卧床或麻醉状态下的手术。

此外,血管壁损伤也可能导致深静脉血栓的形成,例如骨折、手术创伤或化学药物刺激。

深静脉血栓的形成是一个复杂的过程,涉及到多种凝血因子和调节因子的相互作用。

通常情况下,凝血因子处于平衡状态,即血液在流动和不流动状态下都不会凝结。

然而,在某些条件下,凝血系统可能会被激活,导致过多的血小板和凝血因子聚集在一起,形成血栓。

当血流减慢或血管壁受损时,血液中的血小板会黏附在血管壁上。

随后,凝血因子会被激活,形成血栓的主要成分纤维蛋白。

纤维蛋白会和黏附在血管壁上的血小板聚集在一起,形成血栓的核心。

随着时间的推移,血栓会不断增大,并可能堵塞深静脉的通道。

深静脉血栓虽然可发生于任何年龄段,但一些因素可能增加发生深静脉血栓的风险。

例如,年龄增长、肥胖、长时间坐姿、吸烟、患有心脏病或癌症等情况都可能增加患深静脉血栓的风险。

此外,某些遗传因素也可能导致易患深静脉血栓的情况。

深静脉血栓是一种严重的疾病,如果不及时治疗,可能会引发严重的并发症。

最常见的并发症是肺栓塞,即血栓从深静脉脱落并阻塞肺动脉。

肺栓塞可能导致呼吸困难、胸痛、心悸和晕厥等症状,严重者甚至可能导致生命威胁。

因此,对于疑似深静脉血栓的患者,及早确诊和治疗是至关重要的。

深静脉血栓的确诊通常需要进行一系列的检查,包括超声检查、CT扫描和血液检查。

治疗的方法主要包括抗凝药物的使用、物理疗法和手术治疗。

抗凝药物可以抑制凝血过程,防止血栓继续扩大,并促进血栓的溶解。

上肢深静脉血栓健康教育

上肢深静脉血栓是一种常见但常被忽视的病症。

它通常发生在上肢深静脉系统中的血栓形成。

以下是一些有关上肢深静脉血栓的健康教育内容,旨在提高人们对该病症的认识和预防措施。

什么是上肢深静脉血栓

上肢深静脉血栓是指在上肢深静脉中形成的血栓。

它可能导致血液循环受阻,引发疼痛、肿胀和其他不适症状。

与下肢深静脉血栓相比,上肢深静脉血栓较为罕见,但仍然需要引起足够的重视。

上肢深静脉血栓的危险因素

以下是一些可能增加上肢深静脉血栓风险的因素:

- 静脉穿刺、导管或置管等医疗操作

- 骨折或手臂受伤

- 长时间保持同一姿势,如长时间使用电脑

- 出现血液凝块倾向的系统性疾病

- 高龄或存在其他健康问题

如何预防上肢深静脉血栓

为了预防上肢深静脉血栓的发生,我们可以采取以下措施:

- 在静脉穿刺、导管等医疗操作时,遵循正确的操作步骤,减少损伤静脉的风险。

- 在手臂受伤或骨折后,及时就医,遵循医生的治疗建议。

- 长时间使用电脑时,可以适时休息并进行肢体活动,避免长时间保持同一姿势。

- 保持良好的血液循环和健康生活方式,如适量运动、均衡饮食等。

- 对于存在高龄或其他健康问题的人群,建议定期进行健康检查,并咨询专业医生的意见。

总结

上肢深静脉血栓是一种需要重视的病症,但通过采取适当的预防措施,我们可以降低发生上肢深静脉血栓的风险。

希望这份健康

教育内容能帮助大家增加对上肢深静脉血栓的认识,并采取相应的预防措施,保护自己的健康。

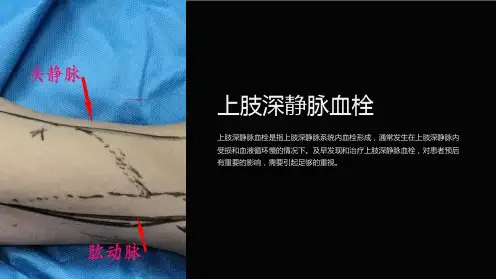

上肢深静脉血栓形成一概述上肢深静脉血栓形成是指上肢深静脉系统、颈内静脉、头臂干和上腔静脉血栓形成,肢深静脉血栓形成通常分为原发性和继发性两大类。

上肢肿胀、疼痛、皮肤青紫和浅静脉曲张是本病四大主症。

二病因1.原发性病因因上肢的体位改变或强力活动,造成血管受压,可伴有或无解剖异常所致的胸廓出口压迫征,如锁骨下静脉在穿过肋锁三角时,受到肋锁韧带、锁骨下肌、前斜角肌和突出的斜角肌结节等压迫,当上肢做强有力的活动(如游泳、攀登等),均可使锁骨下静脉遭受反复损伤而内膜增厚,最终导致血栓形成,这就是传统所称的Paget-Schroetter综合征,又称受挫性静脉血栓形成。

2.继发性病因继发性原因较多,如静脉置管,静脉造影或治疗,静脉输入刺激性药物等。

此外,还有心力衰竭、妊娠、凝血和纤溶功能障碍等疾病时。

另一些致病原因,如癌肿、第1肋或锁骨骨折等。

三临床表现上肢肿胀、疼痛、皮肤青紫和浅静脉曲张是四大主症。

上肢肿胀是最早出现的症状,疼痛可与肿胀同时出现,或者仅表现为酸胀,活动上肢时加剧,有时可扪及条索状、有触痛的血栓静脉。

约有2/3的患者的患肢呈紫红色或青紫色改变。

浅静脉曲张多在1~2天后形成,以肩部和上臂最明显。

多数患者肿胀和疼痛等症状可自行缓解,部分患者残留后遗病变,表现为不同程度的上肢肿胀和酸痛、伴感觉异常和功能受限。

少数因血栓移位出现肺栓塞。

四检查1.彩色多普勒超声为首选方式,能够观察腋静脉、锁骨下静脉、无名静脉、颈内静脉的横切面和纵切面直接征象,明确静脉狭窄或闭塞的部位和范围。

2.CT和MRI血管重建技术可清楚显示血栓形成的范围及周围压迫的情况。

3.深静脉造影为诊断的金标准,可清楚显示血栓形成的范围,同时了解瓣膜的功能及侧支循环建立情况,对制定治疗方案较有价值。

五诊断依据上肢突然出现肿胀、疼痛可做出初步诊断,结合影像学检查可明确血栓的范围及静脉瓣膜功能情况。

六治疗上肢深静脉血栓形成的治疗包括三个方面:急性血栓治疗、血管外压迫治疗和血栓后遗的静脉管腔狭窄的治疗。

上肢静脉血栓诊疗指南一、概述上肢静脉血栓(Upper Extremity Deep Vein Thrombosis, UEDVT)是指血液在四肢静脉中形成血栓,常见于上肢。

上肢静脉血栓可能会导致疼痛、肿胀、功能障碍,严重时可能引发肺栓塞等并发症。

本指南旨在为上肢静脉血栓的诊断和治疗提供参考。

二、诊断病史询问详细询问患者病史,包括症状发生的时间、性质、程度,以及既往病史、家族史、手术史、长期卧床史等。

体格检查1. 观察患肢的色泽、温度、湿度,检查患肢的肿胀程度。

2. 触诊患肢的浅静脉,观察其怒张、触痛、硬度等情况。

3. 评估患肢的活动度和功能。

辅助检查1. 超声检查:彩色多普勒超声检查是诊断上肢静脉血栓的首选方法,可显示静脉内血栓的部位、范围、性质等。

超声检查:彩色多普勒超声检查是诊断上肢静脉血栓的首选方法,可显示静脉内血栓的部位、范围、性质等。

2. 放射性核素静脉显像:可显示静脉内的血栓。

放射性核素静脉显像:可显示静脉内的血栓。

3. 磁共振静脉成像(MRV):显示静脉及其内血栓的情况。

磁共振静脉成像(MRV):显示静脉及其内血栓的情况。

4. 静脉造影:在必要时进行,可显示静脉病变的详细情况。

静脉造影:在必要时进行,可显示静脉病变的详细情况。

三、治疗上肢静脉血栓的治疗原则为抗凝、溶栓、取栓、抗血小板聚集等。

治疗方案应根据患者的具体情况制定。

抗凝治疗抗凝治疗是上肢静脉血栓的基础治疗,可防止血栓增大,降低肺栓塞的风险。

常用的抗凝药物包括华法林、肝素、低分子肝素等。

溶栓治疗溶栓治疗适用于大面积血栓、症状严重患者。

通过溶栓药物(如尿激酶、链激酶等)溶解血栓,改善静脉通畅。

取栓治疗对于大面积血栓、药物溶栓无效的患者,可考虑行取栓手术。

手术过程中,将血栓取出,恢复静脉通畅。

抗血小板聚集治疗抗血小板药物(如阿司匹林、氯吡格雷等)可降低血小板聚集,预防血栓形成。

四、预防上肢静脉血栓的预防措施包括:1. 避免长时间久坐、久站,定期活动四肢,促进血液循环。

上肢深静脉血栓形成怎样治疗?*导读:本文向您详细介绍上肢深静脉血栓形成的治疗方法,治疗上肢深静脉血栓形成常用的西医疗法和中医疗法。

上肢深静脉血栓形成应该吃什么药。

*上肢深静脉血栓形成怎么治疗?*一、西医*1、治疗腋-锁骨下静脉血栓形成的治疗包括3个方面:急性血栓治疗、血管外压迫治疗和血栓后遗的静脉管腔狭窄的治疗。

急性血栓形成而无明显临床表现者,可不予治疗,血栓多在短期内消散。

有明显症状和体征者,则需做抗凝和纤溶治疗;溶栓成功后症状不改善,仍有患肢疼痛、肿胀和青紫者,应考虑做手术治疗。

病因为受第1肋压迫者,应做压迫段肋骨切除和受压静脉段松解术。

若静脉有短段狭窄或闭塞,应加做静脉补片成形。

如果锁骨下静脉病变段十分靠近心端,术中不能有效地控制出血,可在后期做静脉内球囊扩张成形术。

完全闭塞或严重狭窄而不能施行各种静脉成形术者,可做颈内静脉移位术。

各种静脉外压迫所致的血栓形成,采用保守治疗后,有患肢功能显著障碍者占40%。

因此应采取积极的治疗措施。

1.抗凝和纤溶腋-锁骨下静脉血栓形成确诊后,则应采用抗凝和纤溶治疗。

虽然全身给药效果良好,但大多数学者主张,将溶栓导管置于血栓内注入溶栓药物,以取得更好的效果。

可经臂静脉或股静脉插入导管,做诊断性静脉造影,然后输入溶栓药物。

临床广泛应用的溶栓药物首推尿激酶,首次剂量为3000U/h,然后再以3000U/(kg·h)做持续灌注,同时给肝素500U/h,直至血栓消融为止。

一般需要12~24h,但有些患者的血栓在数小时内即溶解。

血栓消散后即停用尿激酶,将肝素增加为1000U/h,使用3~5天后改用华法林5~10mg/d;如做各种静脉修复术,术中肝素剂量为100U/kg,并同时使用低分子右旋糖酐50ml,以后以每小时15~20ml持续灌注48h。

术后给双嘧达莫(75mg/d)和华法林(5~10mg/d),使凝血酶原时间维持在15~20s或国际正常比值1.7~2.0,出院后维持2~3个月。

上肢深静脉血栓的治与防

上肢深静脉血栓形成(upper extremity deep venous thrombosis,UEDVT)指包括上肢深静脉系统以及颈内静脉、头臂干和上肢静脉的血栓形成。

临床上较少见,只占深静脉血栓的4%左右。

病因:原发因素1,上肢体位改变或者强力活动,造成血管受压;2、静脉解剖异常;

继发因素1、血管内置入导丝、导管、刺激性药物;2、妊娠、口服避孕药、凝血和纤溶功能障碍;3、肿瘤、放射治疗、第1肋骨或者锁骨骨折等。

临床表现:上肢、头颈部及颜面部肿胀,浅静脉明显扩张,上肢皮肤颜色发绀,可见不同程度的侧支静脉曲张,颈静脉怒张。

严重者可出现呼吸困难、头胀痛、视物模糊等颅内压增高表现。

治疗:急性上肢深静脉血栓治疗:无明显临床表现者,可不予治疗,血栓多在短期内消散。

有明显症状和体征者则需做抗凝、溶栓治疗,溶栓治疗后症状不改善,仍有患肢疼痛、肿胀、青紫者,应考虑手术治疗。

预防:1、饮食上应选择清淡、易消化、富含维生素及低脂肪方食物。

禁忌油腻、肥甘、辛辣之品,严格戒烟。

2、急性期患者卧床休息。

3、竟可能采用患肢远端浅静脉给药,使药物直接达到血栓部位,增加局部药物浓度(溶栓药物)

4、严禁按摩、推拿患肢,保持大便通畅,避免用力大便,以免造成腹内压突然增高致血栓脱落。

5、定时翻身、更换体位,防止褥疮发生。

6、严密观察患者有无胸闷、胸痛及呼吸困难、窒息感、咳嗽、咯血,一旦出现上述症状,应立即通知医生。