自然辩证法假说讲义与理论

- 格式:ppt

- 大小:1.13 MB

- 文档页数:19

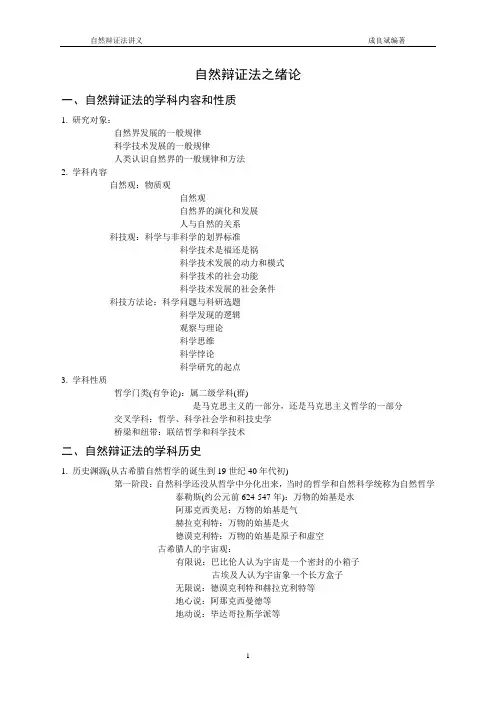

自然辩证法之绪论一、自然辩证法的学科内容和性质1. 研究对象:自然界发展的一般规律科学技术发展的一般规律人类认识自然界的一般规律和方法2. 学科内容自然观:物质观自然观自然界的演化和发展人与自然的关系科技观:科学与非科学的划界标准科学技术是福还是祸科学技术发展的动力和模式科学技术的社会功能科学技术发展的社会条件科技方法论:科学问题与科研选题科学发现的逻辑观察与理论科学思维科学悖论科学研究的起点3. 学科性质哲学门类(有争论):属二级学科(群)是马克思主义的一部分,还是马克思主义哲学的一部分交叉学科:哲学、科学社会学和科技史学桥梁和纽带:联结哲学和科学技术二、自然辩证法的学科历史1. 历史渊源(从古希腊自然哲学的诞生到19世纪40年代初)第一阶段:自然科学还没从哲学中分化出来,当时的哲学和自然科学统称为自然哲学泰勒斯(约公元前624-547年):万物的始基是水阿那克西美尼:万物的始基是气赫拉克利特:万物的始基是火德谟克利特:万物的始基是原子和虚空古希腊人的宇宙观:有限说:巴比伦人认为宇宙是一个密封的小箱子古埃及人认为宇宙象一个长方盒子无限说:德谟克利特和赫拉克利特等地心说:阿那克西曼德等地动说:毕达哥拉斯学派等混沌说:认为宇宙是从一种最原始的混沌中产生出来的古希腊人的自然观:自然界是客观存在的、物质的自然界是统一的(统一于若干具体的物质形态)自然界是运动、变化的一切自然物都是“矛盾物”自然界是普遍联系的、有机的整体第二阶段:自然科学与哲学分道扬镳,与神学分庭抗礼。

观察、实验方法的运用(始于15世纪下半叶)分门别类牛顿力学的发展机械自然观和方法论的形成(哲学与自然科学重新结盟)第三阶段:机械自然观向辩证唯物主义自然观的转变1755年,康德《自然通史和天体理论》1796年,拉普拉斯《宇宙体系论》附录黑格尔(1770-1831)客观唯心主义自然观费尔巴哈(1804-1872)唯物主义自然观19世纪自然科学的重大发现:1830年赖尔的地质学、1831年法拉第的电磁感应定律、巴斯德的微生物学、施莱登(1838)和施旺(1839)的细胞学说、能量守恒与转化定律、1859年达尔文的进化论等。

前言一、学科来源自然辩证法主要是由马克思、恩格斯独创的,是马克思主义哲学的重要组成部分。

20世纪20年代就传到中国。

自然辩证法是马克思主义人与自然关系的学说。

恩格斯曾道出核心内容:“马克思和我,可以说从德国唯心主义中拯救了自觉的辩证法并且把它转为唯物主义自然观和历史观的唯一的人。

可是要确立辨证的同时又是唯物主义的自然观,需要具备数学和自然科学的知识。

”怎样理解辩证法?辩证法:用联系的发展的全面的观点看问题。

客观辩证法:自然界本身联系、运动和发展的状况。

主观辩证法与客观辩证法的关系:主观辩证法是对客观辩证法的反映。

辩证法发展的几种历史形态:1)古代朴素辩证法;2)近代唯心辩证法;3)唯物辩证法;思考题:唯物辩证法与唯心辩证法有何区别?参考答案:自然的界的辩证法是自然界本身的联系、发展的状况,马克思主义“自然辩证法”却是一种辩证的思维方法,它属于思想体系,在属于思想体系这一点上,它与黑格尔的唯心辩证法没有区别。

但是,黑格尔的辩证法最终落脚点是指客观精神的联系、发展;而马克思唯物辩证法是指客观世界的联系、发展。

二、课程内容。

本课程讲义的核心是科学技术哲学,包括它的方法论、思想内容、科学技术与文化、宗教、社会各个方面的联系等。

三、教学目标是。

通过本课程的学习,学生能够提高对科学与哲学、文化、艺术、社会等方面关系的认识,对于从事科学技术研究和管理打下方法论的基础。

第一,对科学技术的哲学思想,有比较准确的把握;第二,对科学与技术思想史有一个比较系统的了解;第三,对科学技术与社会之间的关系有一个清晰而正确的认识;第四,对科学与技术本身的社会运行机制有一个较为清晰的认识。

第一章科学技术与文明现代文明被认为是科学技术推动的,而文明又滋生科学技术,应该从科学、技术,文明之间的关系来透视相互作用的机制。

一、科学和技术的认知1、科学。

“科学”的“学”指得是知识体系,学说、观点、学识;“科学”的“科”指的是区别于文化、感觉、习惯、本能而可以形成逻辑体系的科目、类别,原初含义指的是涉及自然界的分门别类的科目。

1、什么叫自然辩证法?其性质和研究对象是什么?答:自然辩证法是研究自然界和科学技术发展一般规律、人类认识自然和改造自然一般方法、以及科学技术在社会发展中的作用的科学,它是马克思主义哲学的重要组成部分,是对于人类认识自然和改造自然的成果与活动进行哲学概括与总结的产物。

对象:自然界发展和科学技术发展的一般规律、人类认识和改造自然的一般方法以及科学技术在社会发展中的作用。

性质:是一门自然科学、社会科学与思维科学相交叉的哲学性质的学科。

它从自然观、认识论、方法论与价值论方面,研究科学技术及其与社会的关系,是科学技术研究的思想理论基础。

内容:主要以科学技术及其与社会的关系为研究内容,唯物辩证的自然观与方法论是自然辩证法的基石,自然辩证法仍是马克思主义的重要组织部分。

范围:它的研究对象与研究范围涉及如下广泛的领域:自然界—科学—技术—社会。

体系:自然辩证法的体系和主要内容是:自然观—科学观—技术观—科学技术与社会。

2、自然界物质系统演化的周期性(可能出辨析题)答:系统是由若干相互联系、相互作用的要素组成的具有特定结构与功能的有机整体。

自然界是物质的,物质结构的层次是无限的,物质处于永恒的运动中,运动无论在量上还是在质上都是不灭的,时间和空间是物质运动的基本形式,自然界的运动是有规律的。

非平衡态自组织理论证明,一个远离平衡态的开放系统,通过与外界环境交换物质、能量和信息,从环境中获取负熵流来抵消系统内部的熵产生,就可能在一定条件下使系统从一种混乱无序的状态演化为一种稳定有序的结构。

同样,混沌理论也揭示了通向混沌的道路,说明了系统从有序向无序的转化过程。

在自然界的演化过程中,正是由于以上两个演化才使得自然界经历了“混沌——有序——新的混沌——新的有序”的循环发展过程。

自然界的系统演化,既不是单调地走向有序和进化,也不是单调地走向无序和退化。

有序和无序的不断转化,进化与退化的不断交替,使自然界处于永恒的物质循环之中。

恩格斯《自然辩证法》(1873-1886)一、教学要求自然辩证法是马克思主义的自然观和自然科学观。

体现马克思主义哲学的世界观、认识论、方法论的统一,构成马克思主义哲学的一个组成部分。

F.恩格斯的《自然辩证法》(Dialectics of Nature)所开创的研究领域;研究自然界和人们认识自然改造自然的最一般的规律,对自然科学内容和自然科学的产生、发展历史作出哲学概括。

二、讲授要点1、写作出版情况恩格斯的主要著作之一。

写于1873-1886年。

包括十篇论文、一百六十九段札记和片断、两个计划草案,共一百八十一个部分1848年革命失败以后,马克思和恩格斯及时地分别写出总结法国和德国革命经验教训的历史著作。

为迎接未来无产阶级革命进行必要的理论准备,马克思专心致志于政治经济学的研究。

为了负担马克思一家的生活费用,恩格期以崇高的自我牺牲精神,把很多时间用于经营商业,并经常代替马克思为《纽约每日论坛报》撰稿。

但恩格斯智力活动的范围非常广阔,除了坚持军事科学和语言学的研究以外,又开展了自然科学方面的研究。

“完全由于偶然的机会”,根据1858年1月14日马克思给恩格斯信中的记载,马克思“把黑格尔的《逻辑学》重新浏览了一遍”,使他在政治经济学材料加工的方法上得到了很大的帮助。

半个月后,马克思又在信中同恩格斯讨论拉萨尔的一部论述赫拉克利特的著作,说这“给我们完整地复制了我们几乎已逐渐淡忘的辩证事物”。

这两件事引起了恩格斯决心重读黑格尔的著作。

在1858年7月14日给马克思的信中,他要求马克思给他寄黑格尔的《自然哲学》,并说他正在进行关于生理学和比较解剖学的研究,发现三十年代以来自然科学所取得的成就,处处显示出自然界的辩证性质。

信中提到了细胞理论的建立【原文是“细胞的发现”,似不确切。

据记载,早在1665年英国物理学家胡克(R.Hooke,1635一1703)就已经通过显微镜观察软木片发现了细胞。

1838—1839年间德国生物学家施莱登和施旺的贡献则是建立细胞理论,认为一切植物和动物都是由细胞所组成的。

自然辩证法讲义邓周平序言本课程讲义的核心是科学技术哲学,包括它的方法论、思想内容、科学技术与文化、宗教、社会各个方面的联系等,尤其是科学的运行制度。

本讲义的教学目标是:第一,对科学技术的哲学思想,特别是马克思主义的视角,有比较准确的把握;第二,对科学与技术思想史有一个比较系统的了解;第三,对科学和技术与社会其他部分之间的关系有一个清晰而正确的认识;第四,对科学与技术本身的社会运行制度有一个较为清晰而正确的认识;第五,通过本课程的学习,学生能够认识到哲学、文化、艺术等方面的思想,对于从事科学与技术工作是非常重要的并且具有一定的启发作用。

故而,本课程最根本的教学目标是提高学生的心智能力,包括人文与科学两个方面的智慧水平,以便为他们走向社会打下一个坚实的基础。

关于本课程的学习方法,希望学生以一个比较宽广的中西方文化乃至世界文明的视野来看待和理解科学技术是如何内生于人类文明和文化的土壤之中。

学习本课程的最好方法是从人类文明和文化的角度去理解当代科学与技术的发展历程。

本讲义分三个部分:本体论、认识方法论和科学技术的社会关系。

本体论主要探讨物质论、实在论及本体论在科学理论研究中的地位和作用。

马克思主义哲学的物质论在今天遭遇哪些困难?在西方科学理论中,本体论处于何种地位。

认识论主要探讨在科学中的认识方法。

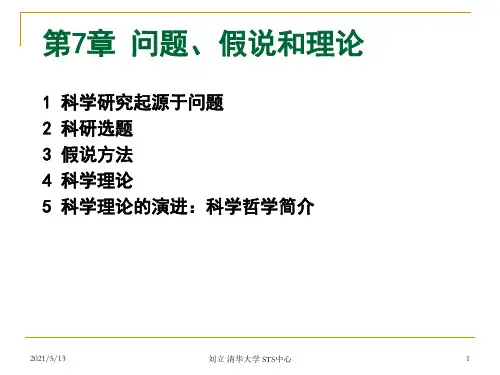

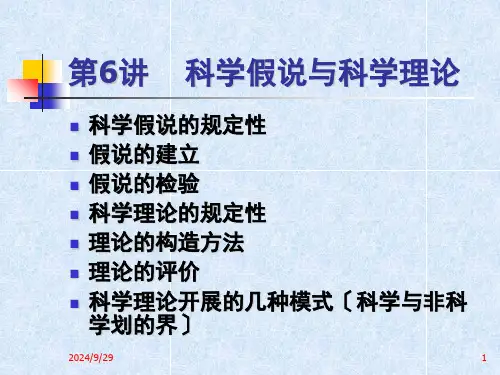

休谟的归纳问题,康德对休谟归纳问题的处理,波普尔的处理方式,科学假设、科学推理、直觉、科学理论与科学中的价值冲突等等。

科学的社会功能主要探讨科学技术对社会的作用、科学技术的伦理问题、科学与人文的关系和科学内部共同体的相关问题——主要谈科学的运行机制方面的问题。

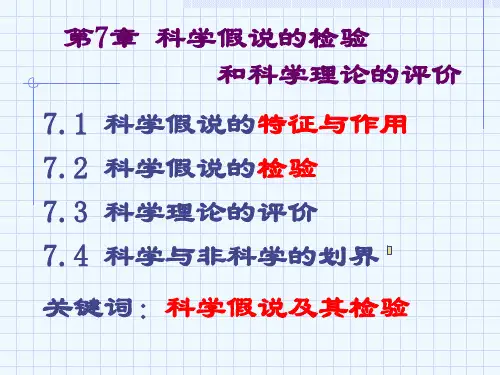

内容简介绪论:第一节、自然辩证法的研究对象、研究内容和基本性质第二节,自然辩证法的创立与发展第一章:物质与实在第一节、物质第二节、实在与世界第二章物质世界的演化第一节、星系演化第二节,自然界演化的不可逆性、自组织与复杂性第三章,人与自然的关系第一节,人类中心主义的谬误第二节,生态自然观第三节、走可持续发展道路第四章.科学认识与科学理论第一节.科学问题与科学事实第二节.科学假说与科学理论第五章系统认识方法第一节系统方法第二节系统认识论第六章科学理论的评价与检验第一节科学理论的逻辑评价第二节科学理论的实践检验第七章科学发展的模式第一节累积式发展观第二节否证式发展观第三节社会历史发展观第八章科学技术的社会组织第一节科学的社会组织制度第二节科学的社会机制第三节技术的社会组织形态第四节技术运行的社会机制第九章科学伦理与技术伦理第一节科学规范与科学伦理第二节技术规范与技术伦理第十章科学与人文宗教的关系第一节科学与人文的关系第二节科学与宗教的关系第十一章科学技术和中国现代化第一节科学技术现代化是中国现代化的关键第二节现代科学技术革命与中国发展道路第三节中国发展科学技术的战略选择第十二章船舶科学理论与船舶技术思想第一节船舶科学理论史第二节世界船舶技术思想第三节中国船舶技术理论与实践绪论自然辩证法主要是由恩格斯创立的,是马克思主义哲学的重要组成部分。

《自然辩证法》第一章自然辩证法导论一、自然辩证法的研究对象1、自然辩证法的研究对象自然辩证法是关于自然界和科学技术发展的一般规律以及人类认识和改造自然的一般方法的理论。

自然辩证法的研究对象包括:(1)自然界存在和发展的一般规律,即自然界的辩证法;(2)科学技术的性质、特点及其发展的一般规律,即科学技术发展的辩证法;(3)人类通过科学技术实践活动认识自然和改造自然的一般规律,即科学技术研究的辩证法。

2、自然辩证法学科的内容(1)辩证唯物主义的自然观。

是人们对自然界总的最根本的看法,主要研究自然界的本质及其发展规律,研究人和自然的关系等。

(2)科学技术方法论。

研究的是科学技术方法的本质及其发展的一般规律,对各门科学技术研究的特殊方法加以总结,概括出适用于各门自然科学和技术的普遍的原则。

(3)科学技术观。

研究的是科学技术的本质及其发展的一般规律,阐明各种社会因素对科学技术发展的影响,以及科学、技术、经济、社会协调发展的辩证关系。

3、具体自然科学、自然辩证法、辩证唯物主义哲学的关系相互区别。

具体自然科学以自然界各个领域的特殊规律为研究对象;辩证唯物主义哲学以整个客观世界的普遍规律为研究对象;自然辩证法的研究范围大于各门具体自然科学而小于辩证唯物主义哲学。

其理论的抽象性和普适度也大于各门具体自然科学而小于辩证唯物主义哲学。

相互联系。

自然辩证法必须以自然科学为基础,又必须以辩证唯物主义原理为指导。

从认识过程看,自然辩证法是从具体科学的科学认识上升到马克思主义哲学的普遍原理的必经环节。

二、自然辩证法的历史发展1、自然辩证法的创立自然辩证法的产生是19世纪自然科学全面发展的结果。

马克思和恩格斯总结了当时自然科学以及技术发展的最新成果,批判地继承了哲学史上的宝贵遗产,创立了自然辩证法。

马克思和恩格斯从劳动是社会发展的动力的观点出发,提出了以下极为重要的思想内容:劳动工具是区分人与动物的根本标志;劳动工具的不同划分了不同的历史时代;先进的劳动工具代表先进的生产力;科学技术是生产力,是市场竞争力、经济发展动力之所在。

自然辩证法当代科技的发展,提出许多囿于专业无法回答的问题:人与自然的关系,科技研究和思维方法的关系,科技发展规律,科技与社会的互动,等等。

―自然辩证法‖(又称―科学技术哲学‖)以科学技术的历史发展及其社会运行为基础,运用马克思主义的基本观点,借鉴当代人文社科学术新成果,力图做出自己的回答。

因此,自然辩证法作为马克思主义关于人类认识和改造自然的已有成果的概括和总结,是关于自然界和科学技术发展的一般规律以及人类认识和改造自然的一般方法的科学,将随着科学技术的发展演化而不断丰富和发展。

自然辩证法从哲学高度,结合人文社科关于科学技术的研究(Science and Technology Studies),来深化对于人和自然、科学技术研究及其发展规律、科学技术与社会的互动关系的认识。

第一篇辩证唯物主义自然观(自然哲学)第二篇科学观与科学方法论(科学学与科学方法论)第三篇技术观与技术方法论(技术学与技术方法论)第四篇科学技术与社会(科学社会学)自然篇辩证唯物主义的自然观:辩证自然观、系统自然观(包括演化自然观)、生态自然观(包括工程师的环境伦理责任)导入工程的自然属性:1、工程的物质性:―自然界提供什么,人类就利用什么,自然界有什么,人类就需要什么,人类的需要只是对自然物的反映。

‖2、工程的合乎规律性:工程只有以天然自然的自然属性为基础,遵循自然规律,它才能被创造或建造出来培根:要改造自然,首先必须认识自然。

恩格斯:―我们必须时时记住:我们统治自然界,决不像征服者统治异民族一样,决不像站在自然界以外的人一样,——相反地,我们连同我们的肉、血和头脑都是属于自然界,存在于自然界的;我们对自然界的整个统治,是在于我们比其他一切动物强,能够认识和正确运用自然规律。

‖3、工程的回归自然特性:―一切产生出来的东西,都一定要灭亡。

‖―在一个技术社会里,商品废弃早已成为了进步的一个组成部分。

‖——阿诺德·盖伦(德国社会学家)自然环境其实是一个封闭系统,在物质-能量和同化-再生能力方面基本上是固定的。

⾃然辩证法讲义恩格斯:《⾃然辩证法》(⾃然界和社会)——《劳动在从猿到⼈的转变中的作⽤》(节选⾃《马克思恩格斯⽂集》第9卷,⼈民出版社2009年版)政治经济学家说:劳动是⼀切财富的源泉。

其实,劳动和⾃然界在⼀起才是⼀切财富的源泉,⾃然界为劳动提供材料,劳动把材料转变为财富。

但是劳动的作⽤还远不⽌此。

劳动是整个⼈类⽣活的第⼀个基本条件,⽽且达到这样的程度,以致我们在某种意义上不得不说:劳动创造了⼈本⾝。

在⼏⼗万年以前,地质学,第三纪的地质时代,热带,类⼈猿的种属,⼈的祖先直⽴⾏⾛,迈出了从猿到⼈的具有决定意义的⼀步。

由于随着完全形成的⼈的出现⼜增添了新的因素——社会,这种发展⼀⽅⾯便获得了强有⼒的推动⼒,另⼀⽅⾯⼜获得了更加确定的⽅向。

⾷物多样化在⼈的形成中起了重要作⽤。

(这也是⼈的⽣存能⼒的表现,智⼒和适应能⼒远远⾼于其他⼀切猿种。

)正如⼈学会吃⼀切可以吃的东西⼀样,⼈也学会了在任何⽓候下⽣活。

动物、打猎、畜牧、农业、原始宗教…⼈离开动物越远,他们对⾃然界的影响就越带有经过事先思考的、有计划的、以事先知道的⼀定⽬标为取向的⾏为特征。

(第558页)⼀句话,动物仅仅利⽤外部⾃然界,简单地通过⾃⾝的存在在⾃然界中引起变化;⽽⼈则通过他所作出的改变来使⾃然界为⾃⼰的⽬的服务,来⽀配⾃然界。

这便是⼈同其他动物的最终的本质的差别,⽽造成这⼀差别的⼜是劳动。

(第559页)但是,我们不要过分陶醉于我们⼈类对⾃然界的胜利。

对于每⼀次这样的胜利,⾃然界都对我们进⾏报复。

每⼀次胜利,起初确实取得了我们预期的结果,但是往后和再往后却发⽣完全不同的、出乎预料的影响,常常把最初的结果⼜消除了。

…因此我们每⾛⼀步都要记住:我们决不像征服者统治异族⼈那样⽀配⾃然界,决不像站在⾃然界之外的⼈似的去⽀配⾃然界——相反,我们连同我们的⾁、⾎和头脑都是属于⾃然界和存在于⾃然界之中的;…我们对⾃然界的整个⽀配作⽤,就在于我们⽐其他⼀切⽣物强,能够认识和正确运⽤⾃然规律。