三大文化圈:

- 格式:ppt

- 大小:191.50 KB

- 文档页数:1

第2章中古亚非文学2.1 复习笔记一、概述(一)中古亚非文学概论中古亚非文学是指亚非封建社会时期的文学。

1.产生发展的原因(1)中古东方文化的自我演进①中古前期,约公元1~9世纪,东方文化处于上升阶段。

这一时期表现出巨大的创造力,是东方文化的黄金时代。

②中古中期,约10~14世纪,东方文化进入繁荣和鼎盛阶段,涌现了众多的哲学派别、学术中心,产生了大量经典著作,出现了思想文化集大成者,形成了博大精深的文化体系。

③中古后期,约15~18世纪,东方文化发生不同的演变,分为以下几种:a.东方文化出现模式化和定型化,标志着文化的成熟和发达,但容易形成定势。

b.文化遭到其他民族的破坏,出现衰落和停滞。

c.一些相对稳定的地区开始出现文化转型,这是东方文化的自然演进现象。

d.西方文化的影响。

东西方文化交流给东方带来西方的思想文化和科学技术。

欧洲列强对东方的殖民入侵,使东方文化也逐渐殖民化。

(2)东方三大文化圈的形成亚非封建社会初期,经过地区内各民族文化的交融互动,形成了三大文化圈。

如表2-1:表2-1 三大文化圈(3)亚非各种文化交流与融合①中古亚非文学的文化交流东方三大文化圈是在广泛的文化交流中不断发展的,中古亚非有过数次大规模的地区间文化交流:a.佛教的东传贯通了南亚和东亚两大文化圈。

b.阿拉伯文化圈的形成融会了巴比伦、希伯来、古埃及、古希腊、古罗马、波斯和印度诸种文明。

c.伊斯兰教的南传和东传,使西亚和南亚两大文化圈相贯通。

②中古亚非文化的统一性a.在人的外部社会关系方面主要表现为政治关系和伦理关系的紧密结合,以阶级为基础的政治关系蒙上了一层伦理面纱,建立在血缘基础上的伦理道德与国家法律融为一体。

b.在世界观方面主要表现为个体小宇宙与本体大宇宙的统一观。

在东亚文化中表现为“天人合一”,这是宗教修行和人生实践的最高目标。

c.在人生目的方面追求心灵的宁静与和谐,在生活方式上讲求个人的自我修养,提倡个人内省以明心见性,要求克己节欲以顺乎天理。

安徽地域文化复习题:简答题“安徽地域文化”复习题“简答题”部分三、简答题1、何谓文化和地域文化?最普遍的文化定义就是人类创造的一切物质财富和精神财富的总和,这就是人们常说的广义文化的概念,如《辞海》中对“文化”的解释就是“文化,从广义来说,指人类社会历史实践过程中所创造的物质财富和精神财富的总和”。

狭义的文化则指精神文化,包括社会的意识形态以及与之相适应的制度和组织机构。

地域文化就是一定地域内历史形成并被人们所感知和认同的各种文化现象。

地域文化具有历史性、地域性和独特性的特点。

2、安徽的三大文化圈是什么?各有哪些特点?1、安徽的三大文化圈是什么?各有哪些特点?安徽文化在其长期的发展中,由于地理环境和人文环境的不同,在安徽大地上形成了三个各具特点的区域文化,即淮河文化、皖江文化、徽州文化,它们共同构成了安徽文化。

淮河文化圈一般指由淮河沿岸及淮北地区构成的区域文化带。

淮河文化作为融合中原文化、吴楚文化基础上形成的一种区域文化,具有兼容性和过渡性的特点。

皖江文化圈其范围大体接近于现在的皖江经济区域,即安庆、芜湖、马鞍山、铜陵、池州、巢湖、宣城市(除绩溪县)和滁州市东部。

皖江文化圈基本特点(1)古皖文化源远流长(2)皖江文化内容丰富,底蕴深厚,异彩纷呈(3)皖江文化具有水文化的特点(4)开放创新意识浓。

徽州文化是指原徽州府属下歙县、黟县、休宁、祁门、绩溪和婺源(今属江西省)等六县所出现的既有独特性又有典型性的各种文化现象。

徽州文化主要特点是(1)徽州文化内涵丰富,具有丰富性、辉煌性、典型性(2)徽州文化是一种典型的儒学文化。

3、安徽文化具有哪些基本特点?安徽文化在其长期历史发展过程中,形成了如下一些主要特点。

(一)安徽文化具有延续性(二)安徽文化具有兼容性(三)安徽文化发展具有多样性(四)安徽文化发展具有不平衡性(五)安徽文化具有开拓创新性4、老子哲学中“道”的内涵包括哪些方面?作为老子哲学体系核心的“道”的内涵主要体现在以下几个方面:第一,道是真实存在的,道是物,却是浑然一体之物。

一.东方&东方文化(一)东方的概念&东方的共性&东西方文化交集东方的概念:“东方”这个历史上约定俗成的人文地理概念,有着多方面的意义。

地理东方分为三个部分:①东半球指的是西经20°至东经160°之间的区域(欧洲位于该区域),②西方之东:古希腊/古罗马/欧洲之东(非洲不属于该区域),③非西方:亚非拉(语言属印欧语系的拉美属于该区域)地理学家把亚洲及北非洲称作东方(East),并依次划分为近东、中东和远东三个部分,其范围西至塞浦路斯、土耳其和埃及、东到中国、朝鲜、日本,南达恒河、印度河流域各国以及印度尼西亚诸岛、北抵太平洋西北部沿岸地区。

除地理学概念的东方外,还有历史概念的东方(Orient),它是伴随16、17世纪欧洲人发现东西洋航路、并适应其向东进行经济扩张的需要而产生的。

一批西方学者在考古发掘的科学实证活动中,开始系统地对亚洲和北非洲一些文明古国的语言、文字、历史、宗教、艺术、风俗及其他物质文化和精神文化进行研究,逐渐形成了“东方学”。

1822年法国学者商博良对埃及象形文字成功地进行了破译,此后英国学者H·C·罗林森等对两河流域楔形文字的解读告捷,使东方学得到突破性的发展,从而奠定了埃及学、亚述学等东方学学科的基础。

东方三大历史文化圈:以中国文化为中心的包括朝鲜、日本、越南等国在内的东亚文化圈,以印度文化为中心的南亚、东南亚文化圈和由波斯文化、犹太文化、阿拉伯文化构成的中东文化圈。

东方文化共性:东方专制主义:皇权至上,缺乏「公民反骨」传统亚细亚生产方式农耕文明,缺乏「资本主义精神」东方意识形态:由前两者催生的思维模式:皇权崇拜、官本位、权威崇拜、家长/祖先崇拜——人是「伦理」动物而非「政治」动物*东西方文化交集:埃及与希腊(影响&反哺)印度与印欧语系人群(系出同源与灵感渊薮)阿拉伯的世界与文艺复兴(保存文明火种)犹太文化与欧洲文化(两希文明源头之一)纪伯伦《先知》讲述清晨,带着一颗雀跃的心醒来,感谢又一个充满爱的日子;午休,沉思爱的心旷神怡;黄昏,带着感激之情回家;睡前,为你心中的挚爱祈祷,唇间吟诵着赞美诗。

地理文化圈整理1.西欧文化圈包括西欧,(北美)和(澳大利亚);信奉(天主)教和(基督新)教;文化深受西欧尤其是(英)国的影响,温带海洋性气候造就了(乳畜)生产文化,居民普遍使用刀叉,不同风格的(西方古典)建筑,展示了浓郁的西方文化风情。

2.东欧文化圈,以(斯拉夫)民族为主的东欧地区,信奉(东正)教,文化深受(俄罗斯)的影响。

东正教堂、俄罗斯精湛的(芭蕾舞)艺术,构成了靓丽的文化风景。

3.东亚文化圈,是世界上人口最多的文化圈,深受(中)国古代文化,特别是(儒家)思想和(汉字)的影响。

(季风)气候造就了本地区的(稻米)生产文化,居民普遍使用筷子;中国的(旗袍),日本的(和服),朝鲜的(高腰长裙)和(蒙古袍)组成了东亚特有的服饰文化。

4.南亚文化圈,包括印度、巴基斯坦、尼泊尔、孟加拉国、斯里兰卡等国,是古文明中心之一,受(古印度)文明影响,语言数据印欧语系,民族、语言、宗教都比较复杂;(印度)教、锡克教、(佛)教、(伊斯兰)教等多种宗教混杂;印度(泰姬陵)等各式宗教建筑,(纱丽)服饰等,展现了独特的南亚风情。

5.东南亚文化圈,包括(中南半岛)和(马来群岛);文化受(中国)、(印度)、及(欧美)影响,丰富多样。

主要信奉(佛)教和(伊斯兰)教,而(菲律宾)是亚洲唯一以天主教为国教的国家。

(吴哥窟)、(婆罗浮屠)等各种宗教建筑以及多姿多彩的宗教节庆,体现了多元文化的特色。

6.伊斯兰文化圈:分布在(中亚)、(西亚)和(北非)地区,气候炎热干燥,(阿拉伯)民族占主导,传统服饰是宽松的(阿拉伯)长袍,可预防日晒和风沙。

(清真寺)(建筑)和朝(麦加)方向虔诚祈祷的穆斯林,是这里随处可见的风景。

7.非洲文化圈,指(撒哈拉)以南的非洲地区,种族以(黑)色人种为主,民族、宗教复杂。

多信奉(原始)宗教,原始的(图腾)崇拜。

8.拉丁美洲文化圈,包括(墨西哥)及其以南的美洲地区,主要使用(西班牙)语和(葡萄牙)语,信奉(天主)教。

文明源头:安徽省是中国史前文明的重要发祥地.在繁昌县人字洞发现距今约250万年前人类活动遗址.在和县龙潭洞发掘的三、四十万年前旧石器时代的“和县猿人”遗址,表明远古时期已有人类生息繁衍在安徽这块土地上。

安徽历史悠久,境内有国家级重点文物保护单位36处,省级重点文物保护单位451处,国家级历史文化城4座,省级历史文化名城10座。

毫州在商代曾为成汤之部。

古寿春(今寿县)在春秋战国时曾为楚都。

中国封建社会第一次农民大起义发生在宿州大泽乡。

三国时期,江淮之间为魏吴必争之地。

东晋时期,在淮南八公山一带发生了著名的淝水之战。

唐宋时期,李白、杜牧、刘禹锡、欧阳修等各领风骚的文坛泰斗都在江淮大地上留下著名的诗篇和墨迹。

元末郭子兴、朱元璋起兵濠州(今凤阳、定远一带),最终推翻了元州统治,建立明朝。

辛亥革命前夕,发生过徐锡麟刺杀恩铭(安徽巡抚)、熊成基领导马炮营起义等较有影响的事。

1941年1月,在泾县(新四军军部)一带发生了震惊中外的皖南事变。

“文化大革命”结束不久。

安徽农民创造并逐步完善的家庭联产承包责任制,为中国的改革开放事业作出了重要贡献。

三大文化圈:安徽由于历史原因和地形、地貌的特点,形成三大文化圈,属于区域文化,各具特色,影响深远,因基本上均在皖境,作为区域文化,故可综合和总称皖文化,是炎黄子文化的重要组成部分。

第一个文化圈:淮河文化。

跨河南,安徽、江苏三省,和齐鲁文化、楚荆文化、吴越文化并立而互相渗透。

新石器时代文化遗址遍布淮河流域,河南新郑裴李岗遗址器物距今8000多年,比黄河流域韶文化早1000多年。

在蚌埠怀远,则有禹文化的产生。

涡河流域是道家发源地,而道家在先秦哲学史上居“主干地位”(历史学家、北大教授陈鼓应语)。

从春秋后至秦汉的诸子百家,很多产于怀河流域。

仅在原安徽境内者即有老子、庄周、管仲、刘安及其宾客所形成的怀河学派;东汉哲学家、经学学家桓谭、桓彬父子,皆文学家,麟曾入宫讲学,彬之文与蔡邕齐名;东晋,有桓温、桓冲、桓玄三代政治家、文学家。

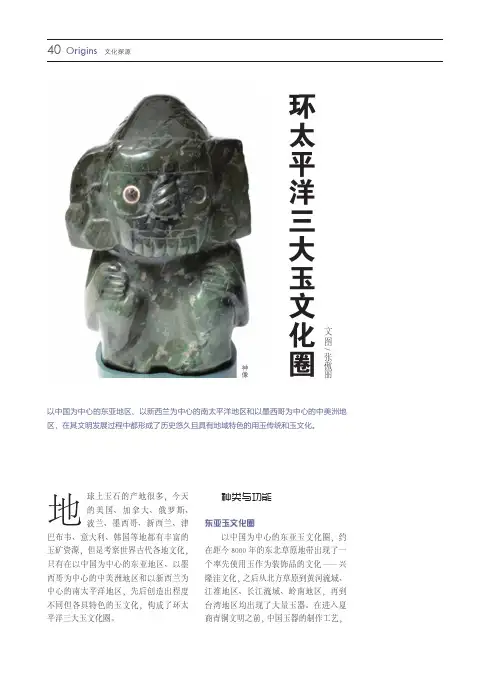

地球上玉石的产地很多,今天的美国、加拿大、俄罗斯、波兰、墨西哥、新西兰、津巴布韦、意大利、韩国等地都有丰富的玉矿资源,但是考察世界古代各地文化,只有在以中国为中心的东亚地区、以墨西哥为中心的中美洲地区和以新西兰为中心的南太平洋地区,先后创造出程度不同但各具特色的玉文化,构成了环太平洋三大玉文化圈。

种类与功能东亚玉文化圈以中国为中心的东亚玉文化圈,约在距今8000年的东北草原地带出现了一个率先使用玉作为装饰品的文化—兴隆洼文化,之后从北方草原到黄河流域、江淮地区、长江流域、岭南地区,再到台湾地区均出现了大量玉器。

在进入夏商青铜文明之前,中国玉器的制作工艺,环太平洋三大玉文化圈文图/张傲丽神像以中国为中心的东亚地区、以新西兰为中心的南太平洋地区和以墨西哥为中心的中美洲地区,在其文明发展过程中都形成了历史悠久且具有地域特色的用玉传统和玉文化。

用于工具、装饰、礼仪的器类已渐趋成熟齐备。

明清之际,中国古代玉器工艺发展至顶峰。

通过对新石器时代晚期具有典型用玉传统的考古学文化的分析,可以看出中国先民在新石器时代晚期已经形成较中国新石器时代考古学文化用玉概览为完善的用玉制度。

玉器用于丧葬、祭祀、陈设、装饰等场合,具有明显的礼仪功能和象征意义。

南太平洋玉文化圈1000—1200年,毛利人来到新西兰北岛和南岛定居。

其中新西兰南岛丰富的玉石资源为毛利人玉文化的产生提供了物质基础。

毛利玉文化自产生之后未曾断绝,延续至今。

毛利人认为玉是先祖之灵,通过世代继承能够与祖先相通,所以多制作成装饰品、有象征性意义的工具,彰显拥有者的社会地位和无上殊荣。

毛利玉器可分为实用工具、装饰品和武器三大类,有玉锛、鸟腿环、人形项饰、垂直形坠饰、神鸟坠饰、海怪玉毛利玉器:图① 玉锛图③ 神鸟坠饰图② 海怪玉坠饰图④ 人形项饰坠饰、玉扁棍等。

中美洲玉文化圈公元前1200年,中美洲最早的文明—奥尔梅克文明出现在墨西哥高原上,而后玛雅人、特奥蒂瓦坎人、阿兹特克人在欧洲人来到美洲之前先后创造了高度发达的中美洲文明,其中包括玉器的制作和使用。

地理文化圈整理【世界文化圈】1.西欧文化圈包括西欧,(北美)和(澳大利亚);信奉(天主)教和(基督新)教;文化深受西欧尤其是(英)国的影响,温带海洋性气候造就了(乳畜)生产文化,居民普遍使用刀叉,不同风格的(西方古典)建筑,展示了浓郁的西方文化风情。

2.东欧文化圈,以(斯拉夫)民族为主的东欧地区,信奉(东正)教,文化深受(俄罗斯)的影响。

东正教堂、俄罗斯精湛的(芭蕾舞)艺术,构成了靓丽的文化风景。

3.东亚文化圈,是世界上人口最多的文化圈,深受(中)国古代文化,特别是(儒家)思想和(汉字)的影响。

(季风)气候造就了本地区的(稻米)生产文化,居民普遍使用筷子;中国的(旗袍),日本的(和服),朝鲜的(高腰长裙)和(蒙古袍)组成了东亚特有的服饰文化。

4.南亚文化圈,包括印度、巴基斯坦、尼泊尔、孟加拉国、斯里兰卡等国,是古文明中心之一,受(古印度)文明影响,语言数据印欧语系,民族、语言、宗教都比较复杂;(印度)教、锡克教、(佛)教、(伊斯兰)教等多种宗教混杂;印度(泰姬陵)等各式宗教建筑,(纱丽)服饰等,展现了独特的南亚风情。

5.东南亚文化圈,包括(中南半岛)和(马来群岛);文化受(中国)、(印度)、及(欧美)影响,丰富多样。

主要信奉(佛)教和(伊斯兰)教,而(菲律宾)是亚洲唯一以天主教为国教的国家。

(吴哥窟)、(婆罗浮屠)等各种宗教建筑以及多姿多彩的宗教节庆,体现了多元文化的特色。

6.伊斯兰文化圈:分布在(中亚)、(西亚)和(北非)地区,气候炎热干燥,(阿拉伯)民族占主导,传统服饰是宽松的(阿拉伯)长袍,可预防日晒和风沙。

(清真寺)(建筑)和朝(麦加)方向虔诚祈祷的穆斯林,是这里随处可见的风景。

7.非洲文化圈,指(撒哈拉)以南的非洲地区,种族以(黑)色人种为主,民族、宗教复杂。

多信奉(原始)宗教,原始的(图腾)崇拜。

8.拉丁美洲文化圈,包括(墨西哥)及其以南的美洲地区,主要使用(西班牙)语和(葡萄牙)语,信奉(天主)教。

导论1.东方文学的特质。

答:东方文学的特质主要有:(1)悠久古老的文学历史与文学传统①东方文学是世界上最悠久、最古老的文学在世界上人口最多、面积最大的这两块大陆上,结出了世界文学中第一批璀璨的果实。

如许多世界“第一”,世界“之最”。

其中,有世界上最早和最优美的神话传说,有世界上最早和最为庞大的诗歌总集——印度的《吠陀》;极其宏伟而浩瀚的印度大史诗《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》;有世界上最早的历史散文总集——中国的《国语》和《左传》;有世界上最庞大、最神奇的民间故事集——阿拉伯的《一千零一夜》等等。

②东方文学有源远流长的文学传统东方文学中除了古埃及和古巴比伦文学遭湮没外,印度、中国、波斯-阿拉伯伊斯兰文学传统、日本文学传统都绵延至今,体现出各自鲜明的民族特色。

古希伯来文学总集《旧约》和《新约》一道对欧洲文学产生了深远影响,构成欧洲文学的两大书面源头之一。

在东方文学数千年的发展过程中,许多国家和民族的文学巨匠、大师不断涌现,优秀作品浩如烟海,大量的古今名家名著已成为全人类文学艺术的典范。

(2)形成与发展的多源性东方文学的形成与发展与西方殊异,具有“多源性”和个性突出的特点。

东方三大文化体系各自具有相对的封闭性,又都比较成熟、发达,在形成与发展中几乎并驾齐驱。

从历史演化的角度看,东方文学发端于古代埃及、巴比伦、希伯来、印度和中国五大文化源头,到中古基本形成了三大历史文化圈:东亚文化圈,南亚、东南亚文化圈和西亚、北非的文化圈。

多源性的古代东方文学呈现出多元化的发展格局,各文化圈的文学所独有的特质,直到现当代还可以从这些地区的文化差异中看出。

(3)浓郁的宗教与伦理道德色彩东方以群体协调均衡意识为主导的心理机制,使得东方文化表现出鲜明的泛道德色彩和浓厚的宗教意味。

以伦理为本位、以道德为重心的东方文化特质,决定了东方社会在处理人与人、人与社会的关系上,呈现出个体与宗族乃至整个社会不可分离的等级秩序和伦理规范。

中古东方三大文化圈的形成除了地理环境因素外,更得力于佛教、伊斯兰教和儒家思想的传播。

安徽地域文化的特点安徽地域文化的特点翁飞摘要:安徽在其漫长的历史进程中,逐步演化并形成涡淮文化、皖江文化、新安文化(或徽州文化)三大亚文化板块,并随之呈现五大特点:一,三大亚文化板块之间差异和趋同共存。

差异性使安徽文化显示出丰富性和多样性;而文趋同性则表现为儒道佛思想的相互交融。

二,在发展中呈现文化重心由北向南的迁移。

这与安徽地域经济重心的变迁和行政建置演进脉络相吻合。

三,“通变”精神成为安徽文化长期延续的重要内在因素。

四,讲经世致用、求“天下和洽”的学术取向。

五,超越地域的文化现象广泛存在,成为中华文化的重要组成部分。

安徽,简称皖,位于东经114°53′~119°30′、北纬29°22′~34°40′,东西宽约450公里,南北长约570公里,总面积约13.96万平方公里,现有常住人口5950.1万人,地处华东腹地,属于中部省份。

安徽建省,较为公认的说法是清康熙六年(公元1667年)析江南省分置江苏、安徽两省而成;至于省名的得来,乃是取所辖府州中安庆、徽州两府的首字而成。

安庆和徽州,在当时分别是省域内江北和江南的两大首府,一为桐城文派发祥地,一为“贾而好儒”的徽商故里,人文蔚盛,科举取士在全国均名列前茅。

康熙建省,采取的是跨江(淮)而治的办法,既反映出在政治上防范因划江(淮)而治、易滋生分裂割据弊端的雄才大略,也含有经济上调剂南北、贫富相济的意图。

但这样一来,势必在文化上形成省内不同地区间较大的差异性和较为复杂的多样性。

从总体上看,安徽虽然建省较迟,但在这块古老而又神奇的土地上所形成的历史文化底蕴,则十分厚重,而又丰韵灵秀。

一、安徽文化产生的地理环境和人文背景安徽省域,正处在横贯全球四大文明古国的北纬30°线上下,分属暖温带向亚热带过渡的两个气候带,四季分明,季风明显,雨量适中,气候宜人。

省域内地貌多样,多山多水,山河壮丽,物产丰饶。

在远古时期,长江以北的绝大多数省域,属于淮阳古陆地质板块,江南的省域,则属于江南古陆地质板块,这两大古陆板块,都是在前震旦纪的造山运动中形成的。

全球七大文化区域的划分和特征分析今天我们聊的内容属于文化地理学的范畴,文化区是指具有某种共同文化属性的人群所占据的地区,在政治、社会或经济方面具有独特的统一体功能的空间单位。

以此标准我们可以把全球按文化区域划分为七个文化区。

全球文化区划分图每一个文化区都在其长期的自然地理环境的影响下和社会发展过程中,逐渐形成了具有自身鲜明的文化特色。

全球的文化区主要可以分为:1、西方文化区西方文化区的核心是欧洲文化区域,包括西欧、北欧、南欧、中欧及东欧文化。

同时西方文化区也包括欧洲各国其在向外殖民扩张过程中带来的文化传播,因此也包括南北美洲、南非、澳大利亚等地区。

古罗马斗兽场西方文化区的特征包括,在意识形态中所包含的一种昂扬精神、进取精神、开拓精神;奔放袒露的民族性格;对“力”的崇拜;推崇阳刚和崇高之美。

欧洲教堂2、东亚文化区东亚文化区的核心区域包括中国、韩国和日本。

东亚文化区指历史上受中国及中华文化(或汉文化)影响、过去或现在使用汉字、并曾共同使用文言文(日韩越称之为“汉文”)作为书面语、受中华法系影响的东亚及东南亚部分地区的文化、地域相近区域。

东亚文化区文字对比东亚文化区的基本要素为汉字、中国式律令制度与农工技艺、道教、中国化佛教。

东亚文化区的思想基础和核心是中国哲学。

筷子3、黑人非洲文化区黑人非洲文化区主要是指撒哈拉以南非洲地区,也就是俗称的“黑非洲”地区。

非洲文化不仅以其鲜明的个性著称于世,非洲和非洲人在人类历史和世界文明进程中的贡献也是不容置疑的。

黑人文化生机勃勃的非洲文化既保留了传统的质朴、热烈、清新和本真,同时在吸纳东西方文化的基础上以富有时代气息的崭新面貌呈现于世人面前。

4、印度文化区印度文化区主要就是指印度、斯里兰卡、孟加拉国等南亚地区,在东南亚也有一定的影响力。

印度文化区又称梵文文化圈,梵语是印欧语系印度-伊朗语族印度语支的一种语言,是印欧语系最古老的语言之一。

和拉丁语一样,梵语已成为了一种属于学术和宗教性质的专门语言。

17春安徽地域文化课程教学一体化设计方案张秋婵2017年3月1日一、课程说明安徽地域文化是安徽电大在开放教育本、专科各专业开设的一门选修课程,是旨在加强素质教育、提高学生人文素养的一门通识教育课程。

本课程的教学目的是:通过本课程的学习,使学生了解和掌握悠久而丰富、具有地域特色的安徽历史文化基本概况,认识安徽历史文化在辉煌灿烂的中国历史文化中的独特魅力和自己的风采,增强学生了解安徽、热爱安徽、建设安徽的热情,激发学生学习、研究、发展安徽文化的兴趣,提高学生的综合文化素质和人文素养。

本课程的主要教学内容:第一章“安徽文化概说”,介绍安徽建置沿革情况,包括安徽建省前的建置情况、安徽建省经过、安徽建省后的建置、安徽文化的形成和发展、安徽文化的基本特点。

第二章“安徽的学术文化”,介绍老子及其思想、庄子及其思想、宋明理学、朱熹与新安理学、戴震及其皖派经学、新文化运动等。

第三章“安徽的科技、教育文化”,介绍安徽科学技术方面的成就,包括农田水利与农学成就、矿冶制瓷与纺织技术成就、天文学与数学成就、医学与物理学成就。

介绍皖地的教育活动,包括两汉皖地尊儒兴学活动、魏晋安徽私学的兴起、宋元明清安徽书院的兴起和发展、近代安徽教育的变革以及皖籍教育家嵇康的教育思想、朱熹的教育思想、戴震的教育思想、胡适的教育活动及思想、陶行知的教育思想和实践。

第四章“安徽的文学”,介绍各个时期的安徽文学概况。

第五章“安徽的艺术”,介绍安徽的戏曲艺术、舞蹈艺术、绘画艺术、建筑艺术以及安徽文房四宝。

第六章“安徽的宗教文化”,介绍安徽的道教文化和安徽的佛教文化。

第七章“安徽的民俗文化”,介绍安徽民俗文化的区域划分、安徽民俗文化的基本特点。

各地岁时节庆、庆生祝寿、婚嫁、丧葬等习俗。

第八章“独特的徽商文化”,介绍徽商兴起的自然条件与历史背景、徽商经营的主要行业盐业、典当业、茶叶业、木材业的基本情况、徽商的主要特点和徽商精神。

第九章“安徽的山水旅游文化”,介绍安徽的名山秀水、安徽历史文化名城。