第三章 土壤分类

- 格式:ppt

- 大小:1.63 MB

- 文档页数:44

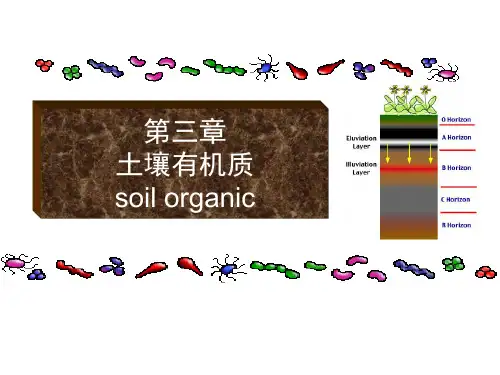

土壤农化分析(教案)第一章:土壤的组成与结构1.1 土壤的组成1.2 土壤的质地1.3 土壤的剖面结构1.4 土壤的分类与分布第二章:土壤肥力与养分2.1 土壤肥力的概念与评价2.2 土壤养分的来源与转化2.3 土壤养分的测定与调控2.4 土壤改良与施肥技术第三章:土壤水分与土壤侵蚀3.1 土壤水分的来源与分布3.2 土壤水分的测定与调控3.3 土壤侵蚀的类型与过程3.4 土壤侵蚀的防治措施第四章:土壤污染与土壤环境质量4.1 土壤污染的类型与来源4.2 土壤污染的测定与评价4.3 土壤污染的防治措施4.4 土壤环境质量的监测与保护第五章:土壤农化分析方法与技术5.1 土壤样品的采集与处理5.2 土壤养分的测定方法5.3 土壤水分的测定方法5.4 土壤污染物的测定方法第六章:土壤生物学与土壤生态学6.1 土壤生物学的概述6.2 土壤生物的分类与作用6.3 土壤生态系统的结构与功能6.4 土壤生物多样性与保护第七章:土壤农化实验设备与操作7.1 土壤农化实验设备介绍7.2 土壤样品处理设备与操作7.3 土壤养分测定设备与操作7.4 土壤污染物测定设备与操作第八章:土壤农化数据处理与分析8.1 土壤农化数据的基本处理方法8.2 土壤养分数据的统计分析8.3 土壤污染数据的的风险评估8.4 土壤农化数据的信息化管理第九章:土壤农化研究方法与进展9.1 土壤农化研究的基本方法9.2 土壤肥力评价方法与进展9.3 土壤污染研究方法与进展9.4 土壤环境质量研究方法与进展第十章:土壤农化分析案例研究10.1 土壤养分状况调查与评价案例10.2 土壤污染调查与修复案例10.3 土壤肥力改良与提升案例10.4 土壤水资源利用与保护案例第十一章:土壤与植物营养的关系11.1 土壤养分的植物吸收与利用11.2 植物营养诊断与土壤测试11.3 土壤-植物系统中营养物质的循环11.4 植物营养的平衡与调控第十二章:土壤改良与农业可持续发展12.1 土壤侵蚀的控制与土壤保持12.2 土壤盐碱化的改良技术与方法12.3 有机农业与土壤有机质管理12.4 农业可持续发展与土壤资源保护第十三章:土壤环境监测与污染防控13.1 土壤环境监测的方法与技术13.2 土壤污染的生物标志物与生物监测13.3 土壤污染的风险评估与管理13.4 土壤环境保护的政策与实践第十四章:土壤农化技术的应用与管理14.1 土壤肥力提升技术及其应用14.2 土壤污染物去除与修复技术14.3 土壤水资源管理技术及其应用14.4 土壤生物多样性保护与应用第十五章:土壤农化分析的未来趋势15.1 土壤组学与土壤生物标志物的研究15.2 土壤与数字土壤地图15.3 土壤纳米技术在土壤农化分析中的应用15.4 土壤农化分析的挑战与创新方向重点和难点解析重点:1. 土壤的组成与结构,包括不同质地的土壤及其剖面结构。

土的分类及基础知识目录一、土壤分类概述 (2)1.1 土壤分类的目的和意义 (2)1.2 土壤分类的依据和原则 (3)二、土壤基本性质 (5)2.1 土壤物理性质 (6)2.1.1 土壤质地 (7)2.1.2 土壤结构 (8)2.1.3 土壤孔隙度 (9)2.2 土壤化学性质 (10)2.2.1 土壤酸碱度 (11)2.2.2 土壤氧化还原性 (13)2.2.3 土壤营养元素 (14)三、土壤分类系统 (15)3.1 中国土壤分类系统 (16)3.2 国际土壤分类系统 (18)3.3 土壤改良分类系统 (19)四、主要土壤类型及特征 (20)五、土壤资源与管理 (21)5.1 土壤资源的分布特点 (23)5.2 土壤资源的合理利用和保护 (24)5.3 土壤污染与修复 (25)六、土壤学基础知识 (27)6.1 土壤形成因素 (28)6.2 土壤生态学 (29)6.3 土壤肥力原理 (31)七、土壤测量与试验 (32)7.1 土壤样品的采集与制备 (34)7.2 土壤物理性质测定 (35)7.3 土壤化学性质测定 (36)八、土壤改良与施肥 (37)8.1 土壤改良方法 (39)8.2 土壤施肥技术 (41)九、土壤环境质量评价 (41)9.1 土壤环境质量标准 (42)9.2 土壤环境质量监测与评价方法 (43)一、土壤分类概述土壤是地球表面的一层疏松的物质,它包含了植物生长所需的水分和养分,并且为植物提供支撑和养分。

土壤的分类主要是基于其物理性质、化学性质以及生物活性等因素。

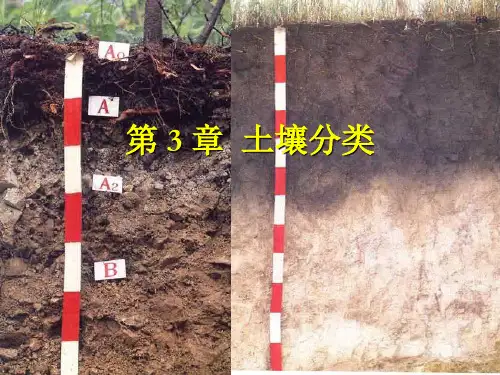

土壤剖面观察:通过观察土壤的剖面,可以了解土壤的结构、颜色、质地、湿度和侵蚀情况等信息。

土壤化学分析:通过化学分析,可以了解土壤中元素的含量和比例,以及土壤的酸碱度、氧化还原状态等。

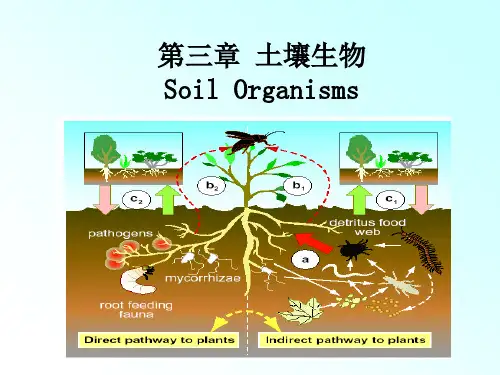

土壤微生物分析:通过显微镜观察和培养实验,可以了解土壤中微生物的种类和数量,以及它们对土壤生态系统的贡献。

土壤物理学测试:通过测试土壤的物理性质,如土壤的紧实度、容重、孔隙度等,可以了解土壤的保水能力、通气性能和渗透性等。

第一章土壤矿物质土壤三相组成:固相(矿物质95%、有机质5%)、液相(土壤液体)、气相(土壤气体)矿物:是经各种地质作用,自然产生于地壳中的化合物或化学元素,是具有一定化学成分和物理性质的自然均质体,是组成岩石的基本单位。

原生矿物:是指那些经过不同程度的物理风化,为改变化学组成和结晶结构的原始成岩矿物。

土壤原生矿物以硅酸盐、铝硅酸盐占绝对优势。

次生矿物:原生矿物在风化和成土作用下,新形成的矿物,如各种盐类CO32-、SO42- 、SiO42- 、Cl-等。

次生粘土(粒)矿物:层状硅酸盐类和含水氧化物类,是土壤粘粒的主要组成。

粘粒(土)矿物:组成粘粒的次生矿物,主要包括:层状的硅酸盐矿物和氧化物类。

前者是晶型矿物,后者有晶型的,也有非晶型的。

粘土矿物分类:(一)层状硅酸盐a。

硅氧四面体b。

铝氧八面体单位晶层:(1:1型单位晶层铝氧片和硅氧片特点:晶层与晶层间距离稳定,连接紧密内部空隙小,电荷量少,单位个体小,分散度低。

多出现与酸性土壤,如高岭石类。

2:1型单位晶层两层硅氧片夹一层铝氧片,特点:胀缩性大,吸湿性强,易在两边硅氧片中以Al3+代Si4+,有时可在硅铝片中,一般以Mg2+代Al3+→带负电→吸附阳离子。

如蒙脱石,这类矿物多出现于北方土壤。

2:1:1型单位晶层)同晶替代:是指组成矿物的中心离子被电性相同、大小相近的离子所替代而晶格结构保持不变的现象。

同晶替代的结果使土壤产生永久电荷,能吸附土壤溶液中带相反电荷的离子,使土壤具有保肥能力。

(可变电荷)同晶替代的规律:1、高价阳离子被低价阳离子取代的多;因此,土壤胶体一般其净电荷为阴性。

2、四面体中的Si4+被Al3+离子所替代,八面体中Al3+被Mg2+替代。

3、同晶替代现象在2:1和2:1:1型的粘土矿物中较普遍,而1:1型的粘土矿物中则相对较少。

硅酸盐粘土矿物的种类及一般特性:(1)高岭组1:1型矿物无膨胀性电荷数量少阳离子交换量小胶体特性较弱华北、西北、东北(2)蒙蛭组2:1型胀缩性大电荷数量大同晶替代胶体特性突出东北、华北、西北蒙脱石主要发生在铝片中,一般以Mg2+代Al3+,蛭石的同晶替代主要发生在硅片中。

4 土壤分类简介对于自然客体的分类是知识系统化的体现,其目的在于使人类能够更科学地认识自然客体的性质及各种自然客体之间的关系,并满足实践的需要。

土壤分类是将自然界的各种土壤按照其基本性质、形成条件、形成过程等的相似性与差异性加以区分和归纳,组织成一定的分类系统,并给各种土壤类型命名的方法。

土壤分类的主要目的是满足人类对土地利用的需要。

人类对于土壤分类的尝试,可以追溯到遥远的古代。

早在3000年前,中国古籍《禹贡》和《管子·地员篇》中就有根据土壤颜色和性质对土壤种类划分和命名的记载。

在近150年来,随着土壤分析资料的大量积累和人们认识水平的提高,产生了比较科学的分类方法,但目前国际上还没有统一的土壤分类方案。

我国较为习用的土壤分类以《中国土壤》第二版(1987)上的分类系统为代表,分类的基本依据是成土条件、成土过程和土壤属性三者的综合。

该分类系统由土类、亚类、土属、土种和变种五级组成,以土类和土种两级为主。

在土类以上,根据土类的共性归纳为上纲(表9-6)。

土纲是根据成土过程的共同特点及土壤性质上的某些共性划分的。

如铁铝土是以共同具有富铝化过程,富含游离铁、铝成分为其共同特点,由此构成该土纲内各土类之间的共同联系。

在全国共分为10个土纲。

土类是在一定的生物、气候、水文等自然条件下和耕作制度等社会条件下形成的,具有独特的形成过程和剖面形态,不同土类之间在性质上有质的差别。

例如红壤形成于亚热带常绿阔叶林下,具有富铝化过程和生物累积作用,土壤呈酸性反应,盐基不饱和,粘土矿物以高岭石为主。

土壤中富含氧化铁,使全剖面多呈红色。

上述特点使之与热带雨林、季雨林下发育的砖红壤和热带、亚热带山地上发育的黄壤部有质的差别。

在全国共分为46个土类。

亚类是在土类范围内土类之间的过渡类型,根据主导成土过程以外的另一个次要的或者新的成上过程划分。

它的土壤发生特征和土壤利用改良方向比土类更为一致。

例如,褐土的主导成土过程是残积粘化过程;如果淋溶过程较强,属于淋溶褐土亚类;如果淋溶过程微弱并伴有钙积过程,属于石灰性褐土亚类;如果剖面下部受潜水影响存在铁、锰物质的氧化-还原过程,属于潮褐土亚类。

土壤分类冰沼土—灰化土—棕壤—红、黄壤—砖红壤。

在灰化土和棕壤带中分布有沼泽土。

半荒漠和荒漠土壤中分布着盐渍土。

在印度德干高原上分布着变性土。

砖红壤海南岛、雷州半岛、西双版纳和台湾岛南部,大致位于北纬22°以南地区。

热带季风气候。

年平均气温为23~26℃,年平均降水量为1600~2000毫米。

植被为热带季雨林。

风化淋溶作用强烈,易溶性无机养分大量流失,铁、铝残留在土中,颜色发红。

土层深厚,质地粘重,肥力差,呈酸性至强酸性。

赤红壤滇南的大部,广西、广东的南部,福建的东南部,以及台湾省的中南部,大致在北纬22°至25°之间。

为砖红壤与红壤之间的过渡类型。

南亚热带季风气候区。

气温较砖红壤地区略低,年平均气温为21~22℃,年降水量在1200~2000毫米之间,植被为常绿阔叶林。

风化淋溶作用略弱于砖红壤,颜色红。

土层较厚,质地较粘重,肥力较差,呈酸性。

红壤和黄壤长江以南的大部分地区以及四川盆地周围的山地。

中亚热带季风气候区。

气候温暖,雨量充沛,年平均气温16~26℃,年降水量1500毫米左右。

植被为亚热带常绿阔叶林。

黄壤形成的热量条件比红壤略差,而水湿条件较好。

有机质来源丰富,但分解快,流失多,故土壤中腐殖质少,土性较粘,因淋溶作用较强,故钾、钠、钙、镁积存少,而含铁铝多,土呈均匀的红色。

因黄壤中的氧化铁水化,土层呈黄色。

黄棕壤北起秦岭、淮河,南到大巴山和长江,西自青藏高原东南边缘,东至长江下游地带。

是黄红壤与棕壤之间过渡型土类。

亚热带季风区北缘。

夏季高温,冬季较冷,年平均气温为15~18℃,年降水量为750~1000毫米。

植被是落叶阔叶林,但杂生有常绿阔叶树种。

既具有黄壤与红壤富铝化作用的特点,又具有棕壤粘化作用的特点。

呈弱酸性反应,自然肥力比较高,棕壤山东半岛和辽东半岛。

暖温带半湿润气候。

夏季暖热多雨,冬季寒冷干旱,年平均气温为5~14℃,年降水量约为500~1000厘米。

土壤分类标准一、按照土壤成分进行分类根据土壤中主要成分的不同,可以将土壤分为砂壤、粘壤和壤土三大类。

砂壤主要由砂粒构成,通透性好,但保水能力较差;粘壤中粘粒含量较高,土壤黏性大,保水能力强;壤土是砂壤和粘壤的混合体,具有透水和保水的中等特性。

二、按照土壤质地进行分类土壤质地是指土壤中各种粒子成分的比例以及其粒径的大小。

根据质地的不同,土壤可以分为砂质土壤、粉质土壤、壤土和黏质土壤四种。

其中,砂质土壤颗粒较大,透水性好,但保水能力较差;粉质土壤颗粒较细,保水能力较强;壤土是砂质土壤和粉质土壤的混合体,具有适中的透水性和保水能力;黏质土壤粘粒含量较高,黏性大,保水性强。

三、按照土壤肥力进行分类土壤肥力是指土壤中所含有的营养元素的丰富程度。

根据土壤肥力的不同,可以将土壤分为肥沃土壤、中等肥力土壤和贫瘠土壤三类。

肥沃土壤富含养分,适宜植物生长;中等肥力土壤养分适中;贫瘠土壤养分较少,植物生长困难。

四、按照土壤酸碱性进行分类土壤的酸碱性对于植物的生长有着重要的影响。

根据土壤的酸碱性,可以将土壤分为酸性土壤、中性土壤和碱性土壤三种。

酸性土壤的pH值较低,酸度较大,适合酸性植物的生长;中性土壤的pH值在7左右,适合大部分植物的生长;碱性土壤的pH值较高,碱度较大,适合碱性植物的生长。

五、按照土壤水分状况进行分类土壤的水分状况对于农业和植被的生长有着重要的影响。

根据土壤的水分状况,可以将土壤分为湿润土壤、中等湿度土壤和干旱土壤三类。

湿润土壤水分充足,适合植物的根系生长;中等湿度土壤水分适中;干旱土壤水分较少,植物难以生长。

土壤的分类标准主要包括土壤成分、土壤质地、土壤肥力、土壤酸碱性和土壤水分状况等方面。

通过对土壤的分类,可以更好地了解土壤的特点和用途,为农业生产和土地利用提供科学依据。

希望本文对读者对土壤分类有所帮助。