第二篇 复合材料增强原理

- 格式:ppt

- 大小:649.00 KB

- 文档页数:12

复合材料

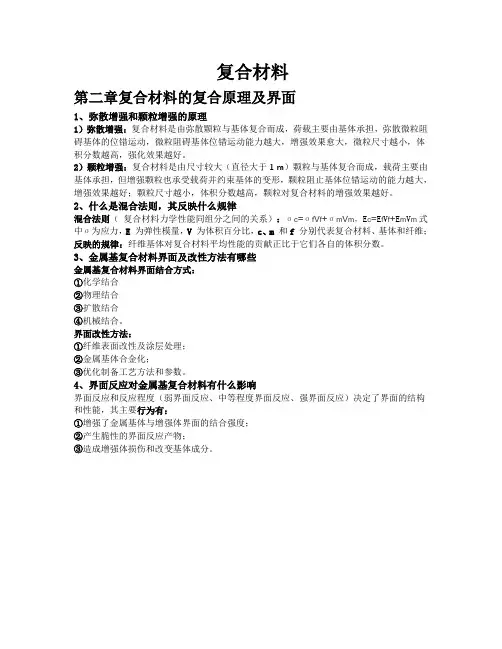

第二章复合材料的复合原理及界面

1、弥散增强和颗粒增强的原理

1)弥散增强:复合材料是由弥散颗粒与基体复合而成,荷载主要由基体承担,弥散微粒阻碍基体的位错运动,微粒阻碍基体位错运动能力越大,增强效果愈大,微粒尺寸越小,体积分数越高,强化效果越好。

2)颗粒增强:复合材料是由尺寸较大(直径大于1 m)颗粒与基体复合而成,载荷主要由基体承担,但增强颗粒也承受载荷并约束基体的变形,颗粒阻止基体位错运动的能力越大,增强效果越好;颗粒尺寸越小,体积分数越高,颗粒对复合材料的增强效果越好。

2、什么是混合法则,其反映什么规律

混合法则(复合材料力学性能同组分之间的关系):σc=σf V f+σm V m,E c=E f V f+E m V m式中σ为应力,E为弹性模量,V 为体积百分比,c、m和f 分别代表复合材料、基体和纤维;反映的规律:纤维基体对复合材料平均性能的贡献正比于它们各自的体积分数。

3、金属基复合材料界面及改性方法有哪些

金属基复合材料界面结合方式:

①化学结合

②物理结合

③扩散结合

④机械结合。

界面改性方法:

①纤维表面改性及涂层处理;

②金属基体合金化;

③优化制备工艺方法和参数。

4、界面反应对金属基复合材料有什么影响

界面反应和反应程度(弱界面反应、中等程度界面反应、强界面反应)决定了界面的结构和性能,其主要行为有:

①增强了金属基体与增强体界面的结合强度;

②产生脆性的界面反应产物;

③造成增强体损伤和改变基体成分。

复合材料的原理

复合材料是由两种或两种以上的材料组成的,以达到优化特定性能的目的。

其原理主要包括以下几个方面:

1. 分散增强原理:通过将纤维、颗粒或片材等增强材料分散在基体材料中,使增强材料能够有效地分担载荷并提高强度和刚度。

增强材料的分散能够有效地抵抗裂纹扩展,提高材料的断裂韧性。

2. 耦合增强原理:当不同材料的力学性能和热胀系数等性质相近时,通过耦合增强的原理,可以使各种组分之间紧密结合,共同发挥作用。

这种耦合增强既提高了材料的强度和刚度,又提高了材料的耐热性和耐磨性等性能。

3. 界面改性原理:在复合材料的界面处,通过改性处理,能够提高不同材料之间的结合强度和界面性能。

界面改性既可以通过化学方法,如表面处理、涂覆等手段实现,也可以通过物理方法,如填充剂、粘接剂等手段实现。

4. 各向异性设计原理:复合材料的各向异性是指在不同方向上具有不同的力学性能。

通过设计合适的纤维布局、层序和材料配比等参数,可以实现复合材料在不同方向上的性能优化,使其在特定方向上具有较高的强度和刚度,从而提高材料的应用性能。

通过以上原理的综合应用,复合材料可以具有较高的强度、刚

度、韧性、耐热性和耐腐蚀性等优良性能,广泛应用于航空航天、汽车、电子、建筑等领域。

复合材料原理

复合材料原理是通过将两种或多种不同材料进行结合,使它们的优点相互补充,从而获得一种新的材料,具有独特的性能和特点。

其主要原理包括以下几个方面:

1. 分散增强原理:利用分散的微粒或纤维增强基体材料,使其具有更好的力学性能。

分散增强的目的是通过阻止开裂和延缓裂纹延伸来提高材料的韧性和耐久性。

2. 纤维增强原理:利用纤维材料的高强度、高模量等特点来增强基体材料。

纤维增强的目的是通过增加基体材料的刚度和

强度,提高整体结构的负载能力。

3. 颗粒增强原理:将颗粒状的材料分散在基体材料中,通过颗粒与颗粒之间的相互作用来增加材料的硬度、耐磨性等性能。

颗粒增强的目的是通过增加材料的硬度和韧性,提高材料的抗压能力和耐磨性。

4. 层合结构原理:将不同性能的材料以不同的层次堆叠在一起,形成层合结构。

通过层合结构的设计和优化,可以实现材料在不同方向上的特性调控,例如提高材料的弯曲刚度和抗拉强度。

5. 界面原理:通过设计和选择合适的界面材料和结构,使增强相与基体相之间能够良好结合,并保持界面的完整性。

界面原理的目的是提高复合材料的界面粘结强度、耐久性和热稳定性。

综上所述,复合材料原理的核心是通过合理选择和组合不同的

材料,利用它们各自的优点和相互作用,实现材料性能的综合改善。

这种原理的应用使得复合材料具有了很广泛的应用前景,在航空航天、汽车、建筑等领域都有着重要的应用价值。

第二章复合材料的复合效应第一节复合效应概述复合材料的复合原理是研究复合材料的结构特性、开拓新材料领域的基础。

耦合:不同性质材料之间的相互作用。

→复合材料性能与结构的协同相长特性(即复合后的材料性能优于每个单独组分的性能)。

从力学、物理学上理解复合材料多样性的基础。

拟解决的问题:寻找材料复合的一般规律。

研究增强机理。

一、材料的复合效应线性效应:平均效应、平行效应、相补效应、相抵效应。

非线性效应:相乘效应、诱导效应、共振效应、系统效应。

复合效应是复合材料的研究对象和重要内容,也是开拓新型复合材料、特别是功能型复合材料的基础理论问题。

非线性效应尚未被充分认识和利用,有待于研究和开发。

1、平均效应:P c=P m V m+P f V f(P:材料性能;V:材料体积含量;c:复合材料;m:基体;f:增强体或功能体)应用:力学性能中的弹性模量、线膨胀率等结构不敏感特性;热传导、电导等物理常数。

例:复合材料的弹性模量:E c=E m V m+E f V f(混合定律)2、相补效应:性能互补→提高综合性能。

例:脆性高强度纤维与韧性基体复合,适宜的结合形成复合材料。

→性能显示为增强体与基体互补。

3、相乘效应:X/Y·Y/Z=X/Z(X、Y、Z:物理性能)两种具有转换效应的材料复合→发生相乘效应→设计功能复合材料。

例:磁电效应(对材料施加磁场产生电流)——传感器,电子回路元件中应用。

压电体BaTiO3与磁滞伸缩铁氧体NiFe2O4烧结而成的复合材料。

对该材料施加磁场时会在铁氧体中产生压力,此压力传递到BaTiO3,就会在复合材料中产生电场。

最大输出已达103V·A。

单一成分的Cr2O3也有磁电效应,但最大输出只有约170V·A。

4、共振效应:两个相邻的材料在一定条件下,产生机械的、电的、磁的共振。

应用:改变复合材料某一部位的结构→复合材料固有频率的改变→避免材料工作时引起的破坏。

吸波材料:调整复合材料的固有频率,吸收外来波。

复合材料的纤维增强机制复合材料是由至少两种不同类型的材料组合而成的材料,其中纤维增强材料是一种关键组成部分。

纤维增强机制是指纤维在复合材料中的作用方式和效果。

本文将探讨复合材料中的纤维增强机制,以及不同类型的纤维增强材料在复合材料中的应用。

一、纤维增强机制的基本原理纤维增强机制的基本原理是利用纤维材料的高强度和高刚度来增加复合材料的整体性能。

纤维增强机制的核心是纤维和基体之间的相互作用,这种相互作用可以通过物理和化学手段来实现。

物理相互作用主要包括纤维的拉伸、屈曲和剪切等。

纤维的高强度使得它能够承受较大的拉伸载荷,从而提高了复合材料的拉伸强度。

纤维的屈曲和剪切则可以吸收和分散应变能,阻止裂纹的扩展,提高复合材料的断裂韧性。

化学相互作用主要体现在纤维和基体之间的粘结力。

通过选择合适的纤维和基体材料,以及优化纤维表面的处理方法,可以实现纤维与基体之间的高效粘结。

良好的粘结力可以有效地将纤维和基体连接在一起,提高复合材料的整体强度和刚度。

二、不同类型的纤维增强材料1. 碳纤维增强材料碳纤维是目前应用最广泛的纤维增强材料之一。

碳纤维具有极高的强度和刚度,同时重量轻、耐腐蚀、抗疲劳等特性使其成为制造航空航天、汽车、体育器材等高性能产品的理想选择。

碳纤维增强材料的纤维增强机制主要通过纤维的拉伸和屈曲来实现。

2. 玻璃纤维增强材料玻璃纤维是一种具有良好机械性能的纤维增强材料。

与碳纤维相比,玻璃纤维具有更低的成本和更好的耐腐蚀性能。

玻璃纤维增强机制的关键在于纤维的拉伸和剪切,在高载荷下能够有效地吸收和分散应力。

3. 聚合物纤维增强材料聚合物纤维是一类可溶于溶剂的高聚物纤维,如聚酯纤维、聚酰胺纤维等。

聚合物纤维增强机制主要依靠纤维的拉伸和屈曲来增加复合材料的强度和刚度。

与其他类型的纤维相比,聚合物纤维更容易加工,并且具有较低的密度和良好的耐腐蚀性。

三、纤维增强机制的应用领域纤维增强材料在各个领域都有广泛的应用。

以下是几个典型的应用领域:1. 航空航天领域航空航天领域对材料的强度、刚度和耐温性要求非常高。