复合材料-1-增强机理

- 格式:ppt

- 大小:6.79 MB

- 文档页数:77

第二章增强材料1.增强材料的品种:1)无机纤维:(1)玻璃纤维(2)碳纤维:①聚丙烯腈碳纤维②沥青基碳纤维(3)硼纤维,(4)碳化硅纤维,(5)氧化铝纤维2)有机纤维:(1)刚性分子链——液晶(干喷湿纺):①对位芳酰胺②聚苯并噁唑③聚芳酯(2)柔性分子链:①聚乙烯②聚乙烯醇2.玻璃纤维的分类:1)按化学组成份:有碱玻璃纤维,碱金属含量>12%;中碱玻璃纤维,碱金属含量6%~12%;低碱玻璃纤维,碱金属含量2%~6%;微碱玻璃纤维,碱金属含量<2%2)按纤维使用特性分:普通玻纤(A-GF);电工玻纤(E玻纤);高强玻纤(S玻纤或R玻纤);高模玻纤(M-GF);耐化学药品玻纤(C玻纤)……3)按产品特点分:长度(定长玻纤<6-50mm>,连续玻纤);直径(粗纤维30μm,初级纤维20μm,中级纤维10-20μm,高级纤维3-9μm);外观(连续纤维,短切纤维,空心玻纤,磨细纤维和玻璃粉)3.玻璃纤维的制备:目前生产玻璃纤维最多的方法有坩埚拉丝法(玻璃球法)和池窑拉丝法(直接熔融法)4.玻璃纤维的力学特性:1)玻璃纤维的拉伸应力--应变关系:玻璃纤维直到拉断前其应力-应变关系为一条直线,无明显的屈服、塑性阶段,呈脆性材料特征2)玻璃纤维的拉伸强度较高,但模量较低;解释:(1)Griffith微裂纹理论:玻璃在制造过程中引入许多微裂纹,受力后裂纹尖端应力集中。

当应力达到一定值时,裂纹扩展,材料破坏。

所以,缺陷尺寸越大,越多,应力集中越严重,导致强度越低(2)分子取向理论:玻纤在制备过程中,受到定向牵引力作用,分子排列更规整,所以玻纤强度更大。

3)玻璃纤维强度特点:单丝直径越小,拉伸强度σb越高;试样测试段长度L越大,拉伸强度σb越低。

这两点结果被称为玻璃纤维强度的尺寸效应和体积效应,即体积或尺寸越大,测试的强度越低4)缺点:①强度分散性大,生产工艺影响②强度受湿度影响,吸水后,湿态强度下降③拉伸模量较低(70GPa),断裂伸长率约为2.6%5.玻璃纤维纱的常用术语、参数:(填空)1)原纱:指玻璃纤维制造过程中的单丝经集束后的单股纱2)表示纤维粗细的指标:①支数β:指1g原纱的长度(m),支数越大表示原纱越细②特(tex):指1000m长原纱的质量(g),tex数越大,纱越粗③旦、袋(den):指9000m长原纱的质量(g),den 数越大纱越粗3)捻度:表示纱的加捻程度,指每米长原纱的加捻数,即捻/m。

复合材料复习资料1复合材料的定义?复合材料是由两种或两种以上物理和化学性质不同的物质组合而成的一种多相固体材料。

复合后的产物为固体时才称为复合材料,若为气体或液体,就不能成为复合材料。

2复合材料的分类:1)按基体材料类型分为:聚合物基复合材料;金属基复合材料;无机非金属基复合材料。

(始终有基字)2)按增强材料分为:玻璃纤维复合材料;碳纤维复合材料;有机纤维复合材料;金属纤维复合材料;陶瓷纤维复合材料(始终有纤维二字)3)按用途分为:功能复合材料和结构复合材料。

(两种的区别)结构复合材料主要用做承载力和此承载力结构,要求它质量轻、强度和刚度高,且能承受一定温度。

功能复合材料指具有除力学性能以外其他物理性能的复合材料,即具有各种电学性能、磁学性能、光学性能、声学性能、摩擦性能、阻尼性能以及化学分离性能等的复合材料。

3复合材料的基体:金属基---对于航天与航空领域的飞机、卫星、火箭等壳体和内部结构,要求材料的质量小、比强度和比模量高、尺寸稳定性好,选用镁、铝合金等轻金属合金做基体。

对于高性能发动机,要求材料具有高比强度、高比模量、优良的耐高温性能,同时能在高温、氧化环境中正常工作,可以选择钛基镍基合金以及金属间化合物作为基体材料;对于汽车发动机,选用铝合金基体材料;对于电子集成电路,选用银铜铝等金属为基体。

轻金属基体—铝基、镁基,使用温度在450℃左右或以下使用,用于航天及汽车零部件。

连续纤维增强金属基采用纯铝或单相铝合金,颗粒、晶须增强…采用高强度铝合金。

钛基,使用温度在650℃(450-700),用作高性能航天发动机镍基、铁基钴基及金属间化合物,使用温度在1200℃(1000℃以上),耐高温4聚合物基体一)简答题(各自优缺点)聚合物基复合材料的聚合物基主要有:不饱和聚酯树脂、环氧树脂、酚醛树脂等热固性树脂。

各自优缺点:二)聚合物基体的作用选择题:a . 将纤维黏在一起;b.分配纤维间的载荷;c .保护纤维不受环境的影响5陶瓷基特点:比金属更高的熔点和硬度,化学性质非常稳定,耐热性、抗老化性好,但脆性大,韧性差。

陶瓷基复合材料增强机制、机理的研究现状及展望陶瓷基复合材料(CMC),一般是指相变增韧、颗粒增韧陶瓷和纤维及晶须增韧陶瓷材料。

这是目前备受重视的新型耐高温结构材料。

本文将介绍陶瓷基复合材料这种新型复合材料的机理和研究现状及展望。

与常规材料和非陶瓷复合材料相比,陶瓷材料具有耐高温、抗腐蚀、超硬度抗氧化和抗烧结等优异性能。

作为高温结构材料,尤其作为航空航天飞行器需要承受极高温度的特殊部位结构用材料具有很大的潜力。

因此世界各国都把结构陶瓷看作是对未来工业革命有重大作用的高技术新材料而给以重点研究和发展并相继开展了陶瓷汽车发动机、柴油机和航空发动机等大规模高温陶瓷热机研究计划,出现了陶瓷热,然而,常规结构陶瓷还存在缺陷和问题,主要是材料的脆性,可靠性不高等,应用于现在科技领域还有许多问题急需研究解决。

陶瓷基复合材料引起人们关注的重要原因就在于他可以改善陶瓷基材料的力学性能,特别是脆性,因此陶瓷基复合材料的发展和研究将成为陶瓷大规模应用计划取得成功的关键。

陶瓷基复合材料是在陶瓷基体中引入第二相材料,使之增强、增韧的多相材料,又称为多相复合陶瓷或复相陶瓷。

陶瓷基复合材料是2O世纪8O年代逐渐发展起来的新型陶瓷材料,包括纤维(或晶须)增韧(或增强)陶瓷基复合材料、异相颗粒弥散强化复相陶瓷、原位生长陶瓷复合材料、梯度功能复合陶瓷及纳米陶瓷复合材料。

其因具有耐高温、耐磨、抗高温蠕变、热导率低、热膨胀系数低、耐化学腐蚀、强度高、硬度大及介电、透波等特点,在有机材料基和金属材料基不能满足性能要求的工况下可以得到广泛应用,成为理想的高温结构材料。

连续纤维增强复合材料是以连续长纤维为增强材料,金属、陶瓷等为基体材料制备而成。

金属基复合材料是以陶瓷等为增强材料,金属、轻合金等为基体材料而制备的。

从20世纪60年代起各国都相继对金属基复合材料开展了大量的研究,因其具有高比强度、高比模量和低热膨胀系数等特点而被应用于航天航空及汽车工业。

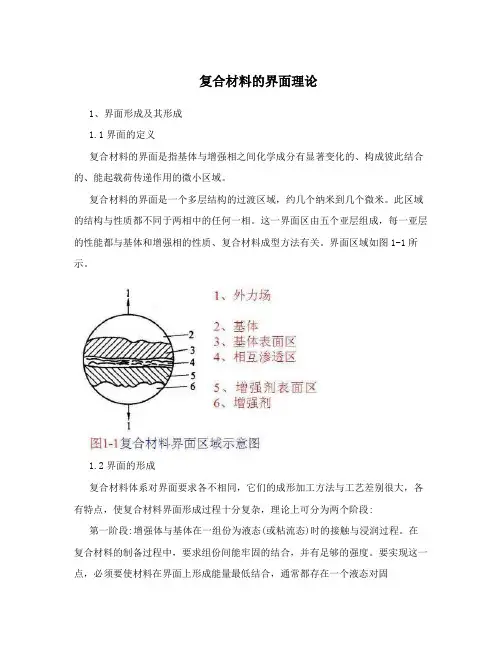

复合材料的界面理论1、界面形成及其形成1.1界面的定义复合材料的界面是指基体与增强相之间化学成分有显著变化的、构成彼此结合的、能起载荷传递作用的微小区域。

复合材料的界面是一个多层结构的过渡区域,约几个纳米到几个微米。

此区域的结构与性质都不同于两相中的任何一相。

这一界面区由五个亚层组成,每一亚层的性能都与基体和增强相的性质、复合材料成型方法有关。

界面区域如图1-1所示。

1.2界面的形成复合材料体系对界面要求各不相同,它们的成形加工方法与工艺差别很大,各有特点,使复合材料界面形成过程十分复杂,理论上可分为两个阶段: 第一阶段:增强体与基体在一组份为液态(或粘流态)时的接触与浸润过程。

在复合材料的制备过程中,要求组份间能牢固的结合,并有足够的强度。

要实现这一点,必须要使材料在界面上形成能量最低结合,通常都存在一个液态对固体的相互浸润。

所谓浸润,即把不同的液滴放到不同的液态表面上,有时液滴会立即铺展开来,遮盖固体的表面,这一现象称为“浸润”。

第二阶段:液态(或粘流态)组份的固化过程,即凝固或化学反应。

固化阶段受第一阶段的影响,同时它也直接决定着所形成的界面层的结构。

以固热性树脂的固化过程为例,固化剂所在位置是固化反应的中心,固化反应从中心以辐射状向四周扩展,最后形成中心密度大、边缘密度小的非均匀固化结构,密度大的部分称为胶束或胶粒,密度小的称胶絮。

2、界面对复合材料性能的影响及影响界面结合强度的因素 2.1界面对复合材料性能的影响复合材料内界面结合强度是影响复合效果的最主要因素。

界面的结合强度主要取决于界面的结构、物理与化学性能。

具有良好结合强度的界面,可以产生如下强化效应:(1)阻止裂纹的扩散,提高材料的韧性;(2)通过应力传递,使强化相承受较大的外载荷,提高复合材料的承载能力;(3)分散和吸收各种机械冲击和热冲击的能量,提高抗外加冲击的能力;(4)使强化相与基体产生既相互独立又相互协调的作用,弥补各自的缺点,获得新的材料使用性能。

复合材料的增强原理在复合材料中,由于增强体的形态不同,其增强原理也有很大差别,以下简要介绍几种复合材料的增强原理。

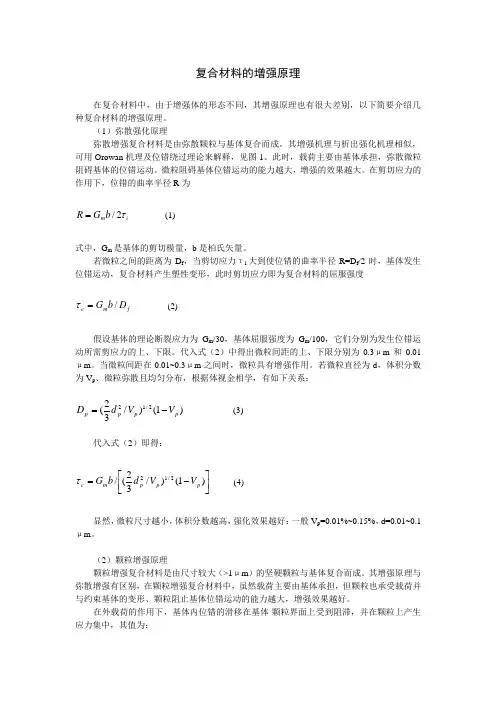

(1)弥散强化原理弥散增强复合材料是由弥散颗粒与基体复合而成。

其增强机理与析出强化机理相似,可用Orowan 机理及位错绕过理论来解释,见图1。

此时,载荷主要由基体承担,弥散微粒阻碍基体的位错运动。

微粒阻碍基体位错运动的能力越大,增强的效果越大。

在剪切应力的作用下,位错的曲率半径R 为i m b G R τ2/= (1)式中,G m 是基体的剪切模量,b 是柏氏矢量。

若微粒之间的距离为D f ,当剪切应力τi 大到使位错的曲率半径R=D f /2时,基体发生位错运动,复合材料产生塑性变形,此时剪切应力即为复合材料的屈服强度f m c D b G /=τ (2)假设基体的理论断裂应力为G m /30,基体屈服强度为G m /100,它们分别为发生位错运动所需剪应力的上、下限。

代入式(2)中得出微粒间距的上、下限分别为0.3μm 和0.01μm 。

当微粒间距在0.01~0.3μm 之间时,微粒具有增强作用。

若微粒直径为d ,体积分数为V p 、微粒弥散且均匀分布,根据体视金相学,有如下关系:)1()/32(2/12p p p p V V d D -= (3)代入式(2)即得:⎥⎦⎤⎢⎣⎡-=)1()/32(/2/12p p p m c V V d b G τ (4)显然,微粒尺寸越小,体积分数越高,强化效果越好:一般V p =0.01%~0.15%,d=0.01~0.1μm 。

(2)颗粒增强原理颗粒增强复合材料是由尺寸较大(>1μm )的坚硬颗粒与基体复合而成。

其增强原理与弥散增强有区别,在颗粒增强复合材料中,虽然载荷主要由基体承担,但颗粒也承受载荷并与约束基体的变形、颗粒阻止基体位错运动的能力越大,增强效果越好。

在外载荷的作用下,基体内位错的滑移在基体-颗粒界面上受到阻滞,并在颗粒上产生应力集中,其值为:σσn i = (5)根据位错理论,应力集中因子为:b G D n m p /σ= (6)将上式代入式(5)得:b G D m p i /2σσ= (7)如果p i σσ=时,颗粒开始破坏,产生裂纹,引起复合材料变形,并令C G p p /=σ,则有: b G D c G m p pp i /2σσσ=== (8)式中,σp 为颗粒强度,c 为常数。

Ti-Al层状金属复合材料的增强增韧机理与力学行为研究层状Ti-Al复合板由交替排列的强度较高的钛层和塑性好的铝层通过热压-轧制而成,这种材料能够结合两种材料的性能优势,弥补单一的金属材料的某些方面的不足,表现出更优良的特性。

本课题主要对Ti-Al层状金属复合材料中钛层的力学行为和复合材料的增强增韧机理进行研究。

采用塑性细观力学方法编写程序对钛弹塑性变形过程进行数值分析。

之后选取合理的韧性破坏准则分析其韧性破坏失效过程和增韧机理。

在此基础上引入铝层弹塑性变形的宏观本构关系以及缺陷层理论,分析随着各相层厚比变化,Ti-Al层状金属复合材料的增强增韧机制。

本文首先介绍了晶体学基本理论、多晶体塑性变形的基本理论以及金属材料变形的韧性破坏准则。

根据钛晶格常数等特点和钛合金塑性变形研究的相关实验得到影响金属钛塑性变形过程的主要变形机制是滑移和孪生,一般数值分析过程重点考虑滑移机制。

将林同骅模型进行改进分析推导得到适用于描述多晶体钛的弹塑性变形过程的塑性细观力学模型。

在此基础上编写程序对多晶钛的弹塑性变形进行数值分析得到能够体现多晶体钛细观变形特点的应力应变关系。

这一塑性细观力学模型可以更好的应用于数值分析密排六方晶体的弹塑性变形过程。

之后研究了描述金属材料韧性破坏的断裂准则,通过对实验结果的观察分析得到钛断裂形式为微孔聚集型断裂。

选取Rice-Tracey韧性断裂模型使用阀值控制的方法来描述材料韧性破坏行为,合理的描述了多晶钛的失效行为。

进一步改变加载过程,对不同应力状态下钛单轴拉伸进行数值分析,使用韧性断裂准则分析不同应力状态后钛单轴拉伸的结果,得到不同应力作用下断裂韧性值C随应变变化关系。

发现对应于同一应变量,有外部应力作用与无外部应力相比韧性断裂值C明显减小了,约束状态越强,韧性断裂值C减小越明显,同时韧性断裂值C随着拉伸方向应变不断增大的趋势也减小了。

这一分析结果表明在钛薄板拉伸过程中垂直于板面方向一定形式的应力作用对于其整体的拉伸有较好的增韧效果。

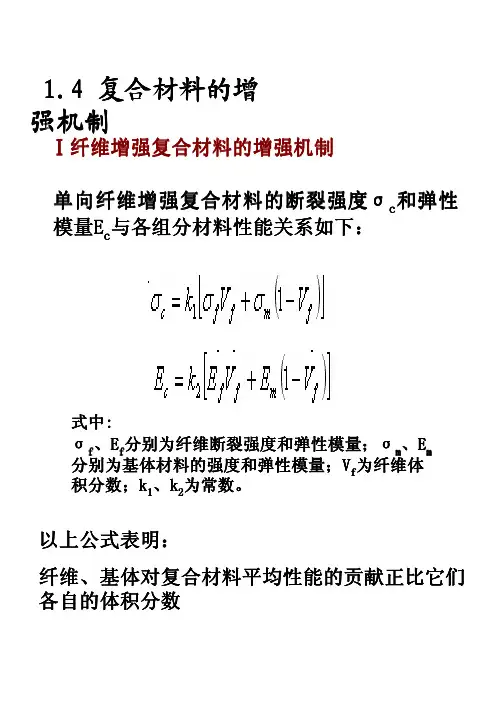

单向纤维增强复合材料的断裂强度单向纤维增强复合材料的断裂强度σσc 和弹性模量模量E E c 与各组分材料性能关系如下与各组分材料性能关系如下::式中式中::σf 、E f 分别为纤维断裂强度和弹性模量分别为纤维断裂强度和弹性模量;;σm 、E m 分别为基体材料的强度和弹性模量分别为基体材料的强度和弹性模量;;V f 为纤维体积分数积分数;;k 1、k 2为常数为常数。

1.4 1.4 复合材料的增复合材料的增强机制Ⅰ纤维增强复合材料的增强机制以上公式表明以上公式表明::纤维纤维、、基体对复合材料平均性能的贡献正比它们各自的体积分数在纤维与基体都是线弹件情况下在纤维与基体都是线弹件情况下,,纤维与总体承担应力与载荷的情况推导如下承担应力与载荷的情况推导如下::因此有因此有::可以看出可以看出,,复合材料中各组分承载的应力比等于相应弹性模量比等于相应弹性模量比,,为广有效地利用纤维的高强度的高强度,,应使纤维有比基体高得多的弹性模量模量。

复合材料中组分承载比可以表达为为达到强化目的为达到强化目的,,必须满足下列条件列条件::5)纤维和基体的热膨胀系数应匹配1)增强纤维的强度增强纤维的强度、、弹性模量应远远高于基体2)纤维和基体之间应有一定的结合强度3)纤维的排列方向要和构件的受力方向一致4)纤维和基体之间不能发生使结合强度降低的化6)纤维所占的体积分数纤维所占的体积分数,,纤维长度L 和直径d 及长径比L/d 等必修满足一定要求等必修满足一定要求。

(1)弥散强化的复合材料的增强机制Ⅱ.粒子增强型复合材料的增强机制弥散强化的复合材料,其粒子直径d一般为0.001~0.1μm,粒子体积分数φv 为1%~15%;颗粒增强的复合材料,粒子直径d为1~50μm,体积分数φv 为>20%。

增强机理可用位错绕过理论解释。

载荷主要由基体承担,弥散微粒阻碍基体的位错运动或分子链运动。

微粒阻碍基体位错运动能力越大,增强效果愈大。

碳化硅增强铝基复合材料的界面结合机理引言碳化硅增强铝基复合材料 (SiCp/Al) 以其高强度、高刚性、低密度等优良性能在航空、航天、汽车等行业得到广泛应用。

而其中,界面结合机理是该复合材料的关键因素之一。

本文将深入探讨碳化硅增强铝基复合材料的界面结合机理。

二级标题1:碳化硅增强铝基复合材料的制备方法碳化硅增强铝基复合材料的制备方法多种多样,包括粉末冶金法、熔体浸渍法、等离子体喷涂法等。

不同的制备方法对于界面结合机理的影响有所不同。

以下是几种常见的制备方法:粉末冶金法1.将铝粉末与碳化硅颗粒按一定比例混合。

2.将混合粉末放入模具中,并施加适当的压力。

3.将模具放入高温炉中进行烧结,使铝和碳化硅颗粒结合。

熔体浸渍法1.将铝熔体浸渍进预先制备好的碳化硅颗粒床中。

2.在一定的温度和压力下进行保温处理,使铝和碳化硅颗粒相互结合。

等离子体喷涂法1.利用等离子体喷涂设备将铝和碳化硅粉末同时喷涂到基底上。

2.在高温下进行退火处理,使铝和碳化硅颗粒形成结合。

二级标题2:碳化硅增强铝基复合材料的界面结构碳化硅增强铝基复合材料的界面结构是指铝基体与碳化硅颗粒之间的结合形式。

根据界面结构的不同,可以分为以下几种情况:无结合层界面在某些情况下,铝基体与碳化硅颗粒之间没有明显的结合层,仅靠机械力硬性固定。

化学结合层界面铝基体与碳化硅颗粒之间形成了化学结合层。

在熔体浸渍法和等离子体喷涂法中,由于高温、高压的作用,铝和碳化硅颗粒发生化学反应,形成化学键。

机械结合层界面铝基体与碳化硅颗粒之间形成了机械结合层。

在粉末冶金法中,通过适当的压力,使铝和碳化硅颗粒之间产生摩擦、挤压和冷焊现象。

渗透结合层界面铝基体与碳化硅颗粒之间形成了渗透结合层。

在熔体浸渍法中,铝熔体通过碳化硅颗粒的细孔结构进入其内部,形成渗透结合。

二级标题3:碳化硅增强铝基复合材料的界面结合机理碳化硅增强铝基复合材料的界面结合机理是指铝基体与碳化硅颗粒之间的结合机制。

复合材料纤维增强机理的研究复合材料是由两种或两种以上不同材料组成的材料,其中至少一个是纤维增强材料。

纤维增强材料由高强度纤维和热固性树脂或热塑性树脂组成,具有优异的力学性能和良好的抗冲击性。

因此,纤维增强复合材料被广泛应用于航空、汽车、建筑、体育器材等领域。

纤维增强复合材料的力学性能主要由纤维和树脂的性质决定。

纤维增强复合材料的冲击行为是一个复杂的过程,它涉及到纤维和树脂的力学行为、拉伸、弯曲、压缩、剪切等多种因素。

因此,了解纤维增强复合材料的力学行为和机理对于优化其性能具有重要意义。

纤维增强复合材料的机理纤维增强复合材料采用纤维作为增强性材料,通过与树脂加热并固化形成一种新型材料。

在复合材料中,纤维的作用是承受载荷和分散应力,并减少应力集中。

树脂的作用是将各个纤维连接在一起,从而形成一个整体,并可以抵御其他各种环境因素的影响。

纤维增强复合材料的机理可以分为两个部分,即界面作用和纤维作用。

界面作用界面作用是指纤维与树脂之间的作用。

首先要解决的问题是如何让纤维湿润树脂。

湿润是指纤维能够被树脂充分包裹,以便将纤维和树脂粘结在一起。

与此同时,纤维和树脂之间的黏滞力会阻碍两者之间的相对运动,从而提高了整体的强度。

界面作用的另一个作用是调整树脂环境下纤维的表面状态及其边缘状态。

这个调整涉及到界面的力学性能,比如界面的剪切应力和界面的断裂韧度等,同时还涉及到化学性能,比如界面的化学反应反应比和界面的互溶性质等。

纤维作用在纤维增强复合材料中,纤维的作用是吸收通过树脂传递来的载荷,并承受相应的应力。

纤维的作用主要涉及到纤维的力学性能,比如它们的微观结构、分子排布和化学组成等,同时还涉及到他们的形状和几何特点,如直径、疏密度和长度等。

纤维的作用也与纤维表面的表面性质密切相关。

例如,纤维表面的化学性质和特性(例如表面氧化),可以影响到纤维表面的黏附性和改善整体的力学性能。

此外,纤维表面的几何特征(比如表面形状或表面粗糙度)也可以影响纤维的力学性能。