尿路感染的最新诊治进展

- 格式:ppt

- 大小:2.56 MB

- 文档页数:85

尿路感染诊疗规范尿路感染(urinary tract infections,UTI)是由细菌、真菌等病原微生物在泌尿系统异常繁殖所致的尿路急、慢性炎症。

可见于从新生儿到老年的各个人群,尤以女性(特别是在妊娠期)、新生儿或高龄男性、免疫功能低下、肾移植、尿路功能和结构异常者多见。

尿路感染不仅常见,而且临床表现十分多样,包括急慢性肾盂肾炎、膀胱炎、尿道炎、无症状菌尿等。

急性肾盂肾炎是肾实质的感染性炎症,病变不仅限于肾盂,还可引起全身的炎症性反应,甚至并发败血症,在部分患者的肾组织内可有瘢痕形成,导致肾功能不全。

1 尿路感染的诊断1.1 急性单纯性(非复杂性)膀胱炎临床表现为尿频、尿急、排尿困难、耻骨上压痛等,可伴有肉眼血尿。

尿常规检查有脓尿和(或)血尿。

镜下检查细菌≥5/HP或清洁中段尿定量细菌培养≥103cfu/ml。

病原菌以大肠杆菌占绝对优势,约70%~95%,腐生葡萄球菌约5%~10%,偶尔可有其他肠杆菌,如变形杆菌和克雷伯菌等。

非细菌性病原微生物约占20%,如有生殖道的病变或阴道分泌物增多,应排除衣原体、淋球菌、滴虫、真菌和单纯疱疹病毒感染的可能。

1.2 急性单纯性(非复杂性)肾盂肾炎临床表现为发热、寒战、腰痛、肋脊角压痛,肾区叩击痛伴或不伴有尿路刺激症状,可有恶心、呕吐、腹泻等消化道症状。

尿常规检查有脓尿和(或)血尿。

血白细胞常升高,中性粒细胞增多,核左移。

清洁中段尿定量细菌培养≥104cfu/ml,致病菌同急性单纯性(非复杂性)膀胱炎。

无尿路解剖学及功能异常、无机体免疫功能损害。

单纯性膀胱炎经短程疗法治疗失败者应考虑肾盂肾炎的诊断。

1.3 复杂性尿路感染临床表现为有泌尿道和(或)全身症状的膀胱炎或肾盂肾炎,并具有尿路解剖学和(或)功能异常、肾脏基础病变和全身性病变导致的局部和全身免疫功能降低,使尿路感染易于发生或不易控制。

病原菌谱广、多为耐药菌株。

清洁中段尿定量细菌培养为真性菌尿标准:(1)女性≥105cfu/ml;(2)男性≥104cfu/ml;(3)导尿管尿液≥104cfu/ml;(4)耻骨上膀胱穿刺的尿液标本,获得任何数量的菌落计数。

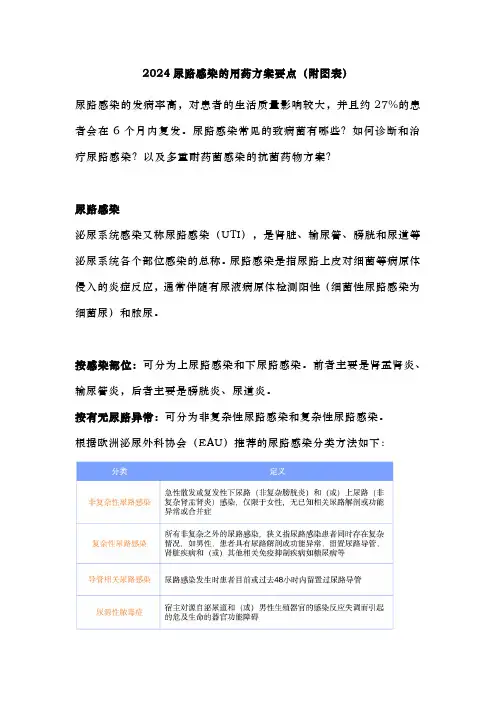

2024尿路感染的用药方案要点(附图表)尿路感染的发病率高,对患者的生活质量影响较大,并且约27%的患者会在6个月内复发。

尿路感染常见的致病菌有哪些?如何诊断和治疗尿路感染?以及多重耐药菌感染的抗菌药物方案?尿路感染泌尿系统感染又称尿路感染(UTI),是肾脏、输尿管、膀胱和尿道等泌尿系统各个部位感染的总称。

尿路感染是指尿路上皮对细菌等病原体侵入的炎症反应,通常伴随有尿液病原体检测阳性(细菌性尿路感染为细菌尿)和脓尿。

按感染部位:可分为上尿路感染和下尿路感染。

前者主要是肾盂肾炎、输尿管炎,后者主要是膀胱炎、尿道炎。

按有无尿路异常:可分为非复杂性尿路感染和复杂性尿路感染。

根据欧洲泌尿外科协会(EAU)推荐的尿路感染分类方法如下:尿路感染常见的致病菌大多数尿路感染是由来源于肠道菌群的兼性厌氧菌感染引起,也可由来源于阴道菌群和会阴部皮肤的表皮葡萄球菌和白念珠菌等所起。

其中,大肠埃希菌导致了85%的社区获得性尿路感染和50%的医院获得性尿路感染。

尿路感染的诊断1、尿路感染的症状尿路感染相关症状包括尿频、尿急、尿痛、耻骨骨上区不适和腰部疼痛,门诊尿路感染就诊患者95%为急性膀胱炎,最常见的症状依次为尿痛、尿急和尿频,可有肉眼血尿。

上尿路感染患者除了排尿症状外,多以全身症状就诊,包括寒战、发热、腰痛、恶心、呕吐等,但约1/3仅有膀胱炎症状的患者经进一步检查发现同时存在上尿路病变。

对尿路感染有诊断意义的症状和体征为尿痛、尿频、血尿、背部疼痛和肋脊角压痛,如果女性患者同时存在尿痛和尿频,则尿路感染的可能性为90%。

2、实验室检查尿路感染的治疗1、一般治疗包括对症治疗、多饮水及生活方式的调整。

2、病情观察一些特殊情况下的无症状菌尿患者不需要常规行抗菌药物治疗,需要密切观察病情。

3、抗菌药物使用基本原则泌尿及男性生殖系统感染抗菌药物的使用必须参照抗菌药物的药动学/药效学(PK/PD)特点使用。

可以对有尿路感染的患者首先施行经验性抗菌药物治疗,但治疗过程中要根据患者的反应情况和药敏结果及时调整。

尿路感染的中西医研究进展尿路感染又称泌尿系统感染,是尿路上皮对细菌侵入导致的炎症反应。

根据感染部位分为上尿路感染和下尿路感染尿路感染属于中医学“淋证”的范畴,是因肾、膀胱气化失司,水道不利而致的以小便频急、淋漓不尽、尿道涩痛、小腹拘急、痛引腰腹为主要临床表现的一类病证。

主要的病机关键为湿热蕴结下焦,膀胱气化不利所致。

尿路感染为今年来的多发病,一年四季均可发生,若经久不治,反复发作,可引起肾脏纤维化,导致终末期肾功能衰竭,因此,应寻找一个稳定、有效的治疗手段,且兼顾预防与调护。

1、尿路感染的西医研究进展尿路感染95%以上是由单一细菌引起的。

其中大部分病原菌是大肠埃希杆菌,多见于无症状菌尿或无并发症的尿感;其他细菌包括变形杆菌、产气杆菌、克雷白肺炎杆菌、铜绿假单胞菌、粪链球菌、白色念珠菌、新型隐球菌、金黄色葡萄球菌、病毒、支原体感染虽属少见,近年来有逐渐增多趋向。

急性单纯性膀胱炎发病突然,表现为尿频、尿急、尿痛,膀胱区或会阴部不适及尿道烧灼感;尿频程度不一,严重者可出现急迫性尿失禁;尿混浊、尿液中有白细胞,常见终末血尿,有时为全程血尿,甚至见血块排出。

一般无明显的全身感染症状,体温正常或有低热。

急性单纯性肾盂肾炎除上述症状外,患者患侧患侧或双侧腰痛;患侧脊肋角有明显的压痛或叩击痛等;并可出现全身的感染症状,如寒战、高热、头痛、恶心、呕吐、食欲不振等,常伴有血白细胞计数升高和血沉增快。

此外,无症状菌尿近年来也呈发病增高趋势,多见于老年女性和妊娠期妇女,患者无任何尿路感染症状,发病率随年龄增长而增加。

复杂性尿路感染临床表现差异很大,常伴有增加获得感染或治疗失败风险的其他疾病,可伴或不伴有临床症状(如尿频、尿急、尿痛,排尿困难,腰背部疼痛,脊肋角压痛,耻骨上区疼痛和发热等)。

复杂性尿路感染常伴随其他疾病,如糖尿病和肾功能衰竭;其导致的后遗症也较多,最严重和致命的情况包括尿脓毒血症和肾功能衰竭,肾衰竭可分为急性和慢性,可逆和不可逆等。

临床分析在泌系统疾病中的新进展泌尿系统是人体的一个重要组成部分,负责排泄废物、调节体液平衡和维持内环境稳定。

然而,泌尿系统疾病在全球范围内一直是一种常见且严重的健康问题。

近年来,随着临床分析技术的不断进步和创新,越来越多的新方法和应用已经在泌尿系统疾病的诊断和治疗中得到广泛应用。

本文将着重介绍临床分析在泌尿系统疾病中的新进展。

一、液体生物标志物的检测液体生物标志物是指可以通过生物体内的液体样本(如尿液、血液和体液)来诊断和监测疾病的分子或化学物质。

泌尿系统疾病的液体生物标志物分析已经成为非常重要的工具。

例如,尿液中的尿液蛋白和尿液肌酐可以用于早期诊断和监测慢性肾脏病(CKD),血液中的肌酐和尿素氮可以用于评估肾功能的健康状况。

此外,还有一些新兴的液体生物标志物,例如尿中的微生物组分析,可以用于肾结石的预测和治疗。

二、基因组学和转录组学的应用近年来,基因组学和转录组学的快速发展为泌尿系统疾病的研究提供了全新的视角。

通过对疾病相关基因的筛查和分析,可以发现一些与疾病发生和发展相关的突变和变异。

例如,在肾脏癌症中常见的VHL基因突变与疾病的发展密切相关。

此外,转录组学的研究也揭示了某些基因在泌尿系统疾病中的重要作用。

这些新进展为疾病的早期诊断和个体化治疗提供了新的思路。

三、影像学技术的创新影像学技术在泌尿系疾病的诊断和治疗中起着至关重要的作用。

随着技术的进步,越来越多的创新方法和应用已经出现。

例如,超声引导下的肾脏活检可以减少对患者的创伤,并提高成功率。

另外,磁共振波谱成像(MRSI)是一种新兴的影像学技术,可以定量评估肾脏的代谢状态,为泌尿系统疾病的诊断和治疗提供更准确的方法。

四、人工智能在泌尿系统疾病中的应用人工智能技术的发展也为泌尿系统疾病的诊断和治疗提供了新的思路。

通过机器学习算法的训练和优化,可以对大量的临床数据进行分析和解释,从而辅助医生做出准确的诊断和治疗方案。

此外,还可以利用人工智能技术开发智能化的医疗设备和系统,提高医疗效率和准确度。

中医药对慢性尿路感染的研究进展尿路感染(UTI)是一种常见病、多发病,以女性患者为多,其发病率随年龄增长而增高,中老年女性发病率可增高到20%。

近年来,国内诸多学者对尿路感染的发病机制和治疗方面的研究取得了一定进展。

现就其机理研究及治疗进展作一综述。

1 对慢性尿路感染发病机制的认识尿路感染症见尿频尿急,属祖国医学淋证范畴。

肾为先天之本,是元阴元阳之所,肾虚会导致不同程度的神经、内分泌、免疫系统功能紊乱,一般认为肾虚是淋证发病的病理基础,亦是防治上的关键。

1.1 肾虚与雌激素水平下降对慢性尿路感染的影响中老年妇女全身抵抗力下降,免疫功能低下,泌尿道退行性改变,黏膜防御机能减退,尤其是雌激素水平下降,影响尿路下段结构和功能改变。

绝经后雌激素水平下降,尿道黏膜皱褶丧失,影响尿道口的关闭,雌激素还能使阴道上皮细胞的糖原积聚,刺激阴道杆菌生长,产生乳酸,使阴道分泌物呈酸性,对尿路病原菌在阴道内的生长有抑制作用。

雌激素也可影响尿路上皮的黏附性,使细菌不能黏附于黏膜,在排尿时随尿液冲出体外,减少尿路感染和复发。

沈自伊通过长期研究发现,通过补肾法可改善下丘脑——垂体——肾上腺皮质的靶腺功能,有利于内分泌系统的协调。

1.2 肾虚与免疫功能下降时慢性尿路感染的影响有研究证实慢性尿路感染缓解斯所存在的肾气不足之证以全身和尿路局部免疫能力低下为内在病理基础,系肾气不足的本质所在。

微生物的入侵是尿路感染发生的先天条件,由于细菌强大的繁殖能力上患者可能存在的机体易感,即为中医理论上“肾虚”因素的存在,与现代医学认为泌尿系防御机能减退是造成尿路感染的主要原因相吻合。

反复发作性尿路感染患者尿中SIg较低,这与国内外文献报道一致。

有报道通过益气补肾法治疗。

在肾虚证得到明显好转的同时,全身及局部免疫的低下状态也得到了纠正,说明了肾虚证与免疫机能低下存在内在联系。

2 慢性尿路感染的中医及中西医结合治疗2.1 中医治疗2.1.1 辩证论治慢性尿路感染缓解期临床多表现为脾肾亏虚,治疗上应缓解则扶正固本,自不必拘于淋证忌补之说。

泌尿系统感染研究的现状和进展关键词:泌尿系统感染(UTI)病原菌病理诊治泌尿系统感染(urinarytractinfection,UTI)是指从尿道口到肾脏的泌尿道任何部位发生的细菌感染的总称。

UTI习惯上按解剖部位分类,包括尿道炎、膀胱炎和肾盂肾炎,以及与其密切相关的肾周感染和前列腺炎、附睾睾丸炎。

近年来,一种更有临床意义的分类方法被越来越多地接受和采用,即将UTI按其临床特点和患者泌尿、免疫、代谢等系统的解剖、病理和功能状态分为单纯性感染和复杂性感染。

单纯性UTI常发生于尿路解剖结构正常的患者,短期抗生素治疗即可治愈,很少对肾脏功能造成影响[1]。

复杂性UTI常发生于尿路存在解剖或功能异常的患者,包括泌尿系统本身的疾病如肾脏结石、前列腺增生等,也包括留置导尿管等。

这类感染的致病菌多为耐药菌株,较难治愈,对肾功能造成长时间损害的危险性也明显增加[2]。

正常情况下尿液是无菌的。

然而,这并非意味着所有出现在尿液中的细菌都是致病菌,象乳酸杆菌、甲型溶血链球菌或厌氧菌等因难以在尿液中生长,当其在尿标本中被检出时,一般认为是污染所致。

只有当尿液中检出的菌株可以在泌尿道中生长繁殖,并引起感染时才可确定为泌尿系感染的病原菌。

尿路病原菌具有侵袭力,可以侵入和定植于尿路上皮,并在尿液中繁殖。

一、流行病学尿路感染非常多见。

在不同年龄组的人群中,UTI的发生率不同[3-5]。

新生儿中男童多见,行包皮环切可显着降低感染率。

青少年和成年人群中女性的感染率远远高于男性。

在女性,年龄每增加10岁,感染率便增加1%,至65岁时达10%。

有50%的女性一生中有至少一次尿路感染。

在老年人群中,无论男性和女性,尿路感染都是一个重要问题。

老年患者泌尿道疾病发生率增加,导致复杂性UTI增加。

老年患者菌血症的最常见原发病灶是尿路感染。

除年龄之外,还有一些因素与尿路感染有关[6]。

对一组性活跃期女性的前瞻性研究表明,UTI的危险性与近期使用含杀精子药物的阴道隔膜,性生活,以及既往有UTI 病史有关。