现代沉积学的研究进展及发展方向

- 格式:docx

- 大小:17.01 KB

- 文档页数:3

沉积学的研究进展及其应用沉积学是研究沉积物的组成、特征、成因及环境演化过程的一门学科。

沉积学的研究对象是全球范围内的各种沉积物,包括海洋、湖泊、河流和沙漠等地质环境。

沉积学的繁荣与地质学、环境科学、生态学等学科密切相关。

随着科学技术的不断进步,沉积学的研究持续推进,涌现出许多新的研究成果,广泛应用于资源开发、环境保护和地质灾害预测等领域。

一、沉积学的基本概念1. 沉积物的定义沉积物是指初始状态在液体或气体中悬浮的物质,经过重力作用沉降并固结形成的固体物质。

沉积物的形成包括物质的输入、输运、沉积和固结四个过程。

沉积物的类型包括沉积岩、沉积物和表生层。

2. 沉积相的分类沉积相指沉积物在发生时所处的水或地理环境,包括海相、湖相、河相和沙漠相等。

不同沉积相的物质来源、沉积速率、沉积物质量和物质组成等特征均不相同。

3. 沉积学的研究方法沉积学是一门综合性学科,需要借助各种手段进行研究。

例如,通过样品采集和实验室分析技术来研究沉积物的颗粒组成和结构、沉积速率和时代、沉积相和成因等。

同时,地球物理学、地球化学、古生物学等学科也为沉积学提供了有力的研究方法。

二、沉积学的研究进展1. 沉积物的源和作用沉积物的源是河流、山脉、冰川、火山和陆地等多种因素共同作用的结果。

研究沉积物的来源有助于了解形成这些物质的原因和过程,并指导资源勘探和管理。

除了源的研究,土地利用、气候变化和人类活动等因素也会影响沉积物的形成、堆积和演变。

对这些因素的深入研究有助于更好地预测、评估和管理环境问题。

2. 沉积物的成因沉积物的成因主要包括物理沉积和化学沉积两种。

物理沉积指的是重力、水流、风力和冰雪等作用下物质由高处向低处沉积。

化学沉积则是指物质通过水文、气体或生物作用形成新的化合物。

了解这些沉积物成因有助于确定沉积物古气候和古环境,帮助识别矿物资源和石油天然气等。

3. 沉积物的组成和特征沉积物的组成和特征在很大程度上受到其来源、沉积环境和时间等因素的影响。

一、试述当代碳酸盐岩沉积学研究现状与发展趋势答:碳酸盐岩石学和沉积学重大的进展是Folk关于碳酸盐岩中异化颗粒和异化沉积观点以及石灰岩的重新分类方案的提出开始的。

近些年来,关于碳酸盐岩岩石学和沉积学的发展主要表现在:(1)自Folk的“异常化学颗粒”和“异常化学石灰岩”的观点和分类系统创立后,关于碳酸盐岩是单一成因的“化学岩”的传统观点被打破,碳酸盐岩的生成机理包括化学作用,同时也包括生物作用和生物化学作用,更有机械作用。

(2)能量观点的定量标志的引入,为碳酸盐岩的分类及沉积环境的分析提供了新的重要的定量的描述;(3)其分类主要依据结构组分为基础的结构—成因分类,使碳酸盐岩岩石学和岩石成因学紧密地结合;(4)全新的白云石及白云岩生成机理的观点和学说的问世;(5)对碳酸盐岩的沉积后作用有了更深入的认识;(6)对碳酸盐岩的环境模式有了深入的研究,对古代碳酸盐岩中的沉积环境分析更加深入了;(7)专门研究和鉴别碳酸盐岩中的生物化石碎片的学科—化石岩石学的出现;(8)学多新的研究方法和手段被引入到碳酸盐岩石学中;(9)深水海洋碳酸盐岩沉积研究近些年有了很大的进展;(10)冯增昭所倡导的碳酸盐岩岩相古地理因素综合作图法推进了我国岩相古地理研究的定量化;近代碳酸盐岩成岩作用的研究表明,不应仅限于识别碳酸盐矿物形态和晶形,及岩石组构特征,而应该广泛地利用炭同位素,氧同位素,有机和无机包裹体组分等划分成岩作用的阶段及演化序列,进而判断有利孔隙发育带的分布规律。

对我国来讲,应结合南北方的碳酸盐岩岩性、岩相分布特征,以及古构造古环境古气候和古地理条件,建立适合我国实际情况的碳酸盐岩沉积模式。

二、试述当代碳酸盐岩沉积学研究现状与发展趋势13(一)碳酸盐岩石学和沉积学的研究现状:碳酸盐岩石学和沉积学重大的进展是以Folk(1959,1962)关于碳酸盐岩中异化颗粒和异化沉积观点以及石灰岩的重新分类方案的提出开始,加上以后Dunham(1962)和Armstrong(1974)等人做了大量的碳酸盐古代和现代沉积的研究工作,使碳酸盐岩石学和沉积学发展到了一个全新的阶段。

沉积学的研究方法和学科特征沉积学是地质学中的一个重要分支,主要研究沉积物的生成与演化过程及其记录的沉积地质信息。

在现代经济社会中,沉积学对于资源勘探、环境保护以及灾害防范等领域具有重要意义。

沉积物是地球表层在长时间内形成的不同颗粒大小、不同化学组成的沉积颗粒,其中包括石英、长石、云母等矿物,以及石炭、天然气和石油等油气类资源。

沉积物的特征包括颗粒大小、颗粒形态、岩石类型、化学成分、沉积构造等。

沉积学的研究方法可以分为实地野外观察和室内实验室研究两大类。

1. 实地野外观察实地野外观察是沉积学研究的主要手段之一,通过对沉积物的野外观察和采样,获取沉积物的各种信息。

其中,采样是关键的一步。

由于地球表面形态复杂、地质构造复杂,采样有一定的困难。

因此,熟练掌握野外技能俨然变得至关重要。

野外观察主要考察沉积物的颗粒大小、颗粒形态、厚度、层理、含水情况等特征,并通过归纳分析这些特征,来推断沉积物的起源、沉积环境、沉积历史等信息。

例如,有些沉积物形成在湖泊中,存在特定的生物化石组合,可以通过这些化石推断当时的环境和气候特征。

2. 室内实验室研究室内实验室研究是沉积学研究另一个重要的分支,可以通过实验室模拟不同条件下的沉积环境,探究沉积物的产生和演化过程。

主要包括物理实验、化学实验和生物实验等。

物理实验主要考察沉积物的物理特征,如颗粒形态、颜色、尺寸等。

其中,沉积物成分差异大,所以物理实验的方法和手段也非常不同。

化学实验主要考察沉积物中化学成分的含量和组成。

化学成分与沉积物的成因关联很大。

如石英是沙子的主要成分,而石灰石则是由钙离子和碳酸根离子结合而成。

生物实验主要考察沉积物中生物组分的特征,确定生物化石的类型、数量和分布情况,并通过分析生物化石来揭示沉积物的成因、沉积环境和气候信息等。

沉积学的学科特征体现在多学科交叉和综合性上。

沉积学的研究范畴涉及地质、地理、生物等多学科,并且统计学、物理学、化学等分支学科都有涉及到。

细粒沉积学研究进展摘要:细粒沉积学的发展,对于盆地内富有机质页岩分布预测、页岩油气甜点段/区评价有重要的指导意义。

本文就细粒沉积学研究进展从概念、分类、内涵及国内外研究现状及关注点进行了详细阐述。

关键词:细粒沉积岩;细粒沉积学;研究进展前言随着非常规油气勘探开发的不断深入,出现了现有适用于常规油气开发的理论与非常规油气开发不相适应的矛盾,非常规油气开发亟需新的理论发展支撑。

本文在对国内外细粒沉积学研究的系统调研基础上,梳理了目前该领域的研究现状,分析了细粒沉积学研究的关键科学问题,介绍了中国细粒沉积中的有机质富集机理、非均质性分布特征、纹层类型及组合特征、沉积模式等方面取得的进展,基于目前的认识,提出了未来发展趋势及研究重点。

总体上,细粒沉积学的发展,将推动常规和非常规油气勘探不断创新前进。

1细粒沉积岩的概念及分类细粒沉积岩是由细粒物质所组成的岩石。

细粒物质是指颗粒粒级小于0.0625mm的组分,主要包括碳酸盐、粘土矿物、有机质、生物碎屑、石英等[1-2]。

对于细粒沉积岩的分类,目前没有比较公认统一的分类方案。

一般原则是从矿物成分因素和适用因素来考虑的,但由于细粒沉积岩的研究与油田的非常规油气实际生产开采关系紧密,另一类细粒沉积岩的分类方案则偏向于更具有实际生产的工业用途意义,如郝运轻根据工业用途将泥岩页岩分为室内和录井两大类。

Milliken 基于对传统的以沉积结构、颗粒大小及成分为标准的细粒沉积岩分类的改进,提出根据颗粒来源和成分,以细粒沉积岩的主要组分陆源—粘土、碳酸盐—粘土和硅质—粘土为三端元,陆源—粘土的盆外来源超过75%、碳酸盐—粘土的盆外碎屑来源少于75%,生物成因的盆内碳酸盐颗粒占优势、硅质—粘土的盆外碎屑来源少于75%且生物硅质成因颗粒比碳酸盐颗粒占优势为界分为3大类。

2细粒沉积学内涵细粒沉积学是研究细粒沉积岩的物质成分、结构构造、分类和成因、沉积过程与分布模式的基础学科。

主要研究对象是黑色页岩、泥岩、粉砂质泥岩、页岩、混积页岩等;主要研究内容包括岩石组分、结构构造、命名与分类、物源、古气候、水深、介质环境、火山灰影响、有机质富集分布模式等;主要研究方法包括薄片分析、X衍射分析、X射线荧光分析技术(XRF)、扫锚电子显微镜矿物分析技术(Quemscan)、元素地球化学分析、物理模拟技术、测井解释技术、地球物理预测技术等;研究重点包括细粒沉积层序地层分析、纹层结构类型、组合方式及沉积动力学条件、有机质富集因素、“混源沉积”模式、细粒沉积水槽实验等。

1、沉积学原理主要研究内容包括哪些方面?简述沉积学的研究热点和发展方向。

1.研究内容沉积学原理是阐述沉积物的形成、演化和分布规律的一门科学。

主要讲解了洪水沉积作用、河流沉积作用、湖泊沉积学、海洋沉积学、海底扩张与板块构造、模式和事件沉积作用等。

我国开展沉积环境与沉积体系研究的一个突出特点是紧密结合石油、煤炭、蒸发岩、磷块岩以及铝、锰、铀等矿产资源的勘探实际。

经过多年的努力,其研究成果不仅已成功地应用于预测有利相带和指导勘探开发,而且极大地丰富了沉积学的理论与实践。

2.研究热点和发展方向综观国内外尤其是国内沉积学发展的历史和现状,可以看出以下几个方面将是沉积学尤其是我国沉积学的研究热点和发展趋势:(1)应当加强现代沉积方面的研究工作。

(2)我国在白云岩、硅岩、蒸发岩等岩石学研究上与国外还存在相当大的差距,应尽快缩小这一差距。

(3)沉积后作用(主要是成岩作用)的研究是当前沉积学领域中的热点之一。

虽然我们在这一领域已取得了重要成果,但尚未发现有关这一领域的系统专著出版。

(4)沉积环境和沉积模式也是当今沉积学研究的热点。

(5)应尽快发展沉积地球化学尤其是无机地球化学的研究。

(6)我们在各种模拟试验方面的工作还相当落后,还需要花很大的气力才能赶上国外的水平。

(7)盆地分析是近年来石油地质理论新兴的研究领域。

(8)“活动论”研究学派与“传统”的或“固定论”的古地理或岩相古地理研究各有千秋,相辅相成。

(9)全球沉积学成为一股研究热潮。

(10)促进社会发展是沉积学的主要目的之一。

2、试述碳酸盐沉积学的研究内容、现状与发展趋势1.研究内容纵观国内外海相地层的沉积、成岩研究现状和发展趋势,可以以下5个方面对中国海相地层沉积—成岩过程的物理、化学机制进行如下研究。

1)古海洋沉积环境的物理、化学、生物化学特征研究:(1)古海洋各相带无机沉积物的化学标志——同位素、微量元素等特征的提取与标识;(2)古海洋各相带有机沉积物的生物化石及生物化学标志——有机化学组分特征的提取与标识;(3)海相地层沉积相带中有机物质的类型及富集规律。

现代沉积通过现代沉积的研究可以建立地质模型,实现储层表征技术由定性向定量发展。

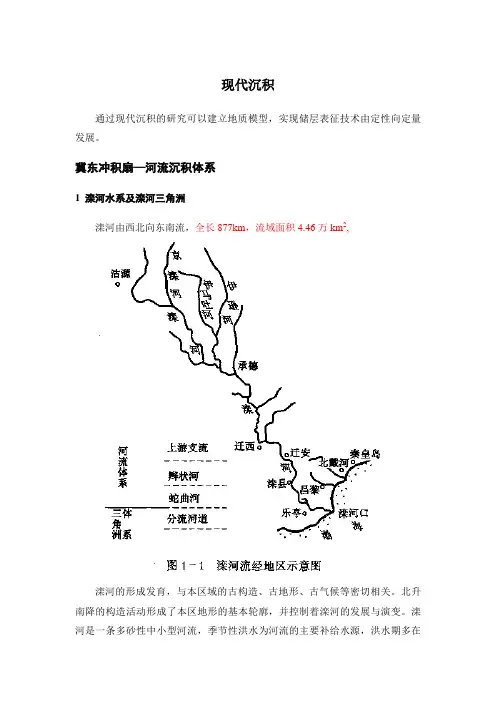

冀东冲积扇—河流沉积体系1 滦河水系及滦河三角洲滦河由西北向东南流,全长877km,流域面积4.46万km2,滦河的形成发育,与本区域的古构造、古地形、古气候等密切相关。

北升南降的构造活动形成了本区地形的基本轮廓,并控制着滦河的发展与演变。

滦河是一条多砂性中小型河流,季节性洪水为河流的主要补给水源,洪水期多在7—8月,年平均降雨量600一650mm,年平均径流量151*l08m3,年平均输砂量为2450x104t,少于黄河,但大于其它河流。

在其人海口,海洋水动力对其沉积物再搬运、改造而形成多种类型海岸。

滦河发育于山区,经支流汇注大量砂砾质沉积物,在滦县一带出燕山山脉进入平原,形成以滦县为顶点的冲积扇一三角洲沉积体系,在出山口一带形成辫状河一冲积扇沉积,在入海一带形成曲流河一三角洲沉积,二者交错过渡,构成统一的冲积扇一河流一三角洲沉积体系.1. 辫状河段(迁西、迁安、滦县一带)滦河流经迁安盆地,发育了典型的辫状河床,其长度约25km,中部迁安县城与张官营之间最宽,可达4,5km,其上、下游较窄,不足1km。

西峡口和迁安滦河大桥为辩状河的两个节点。

站在滦河大桥上对滦河的地貌类型和特点可一览无余,可见心摊、分支河道、凹岸、凸岸、边摊、天然堤等。

心滩从迁安县城西行,穿过滦河河床。

宽约80-100m。

河床中砾石成堆,心滩多呈菱形,一般长约20-30m,宽约10m左右,部分长300-400,宽30-350,最大长15千米,宽1.2千米。

砾石最大扁平面倾向上游,砾石长轴方向大部分与水流方向垂直或近于垂直。

心滩每年向前加积5米,下部以中粗砾为主,砾径7-8cm,最大20-30cm。

分支河道迁安到张官营一带,心滩将河床分为3个主要支流,河床中以砾质为主。

天然堤、边滩、凹岸、凸岸洪水期,这一带河流表现为辫状河的特点,具心滩及分支河道;而在枯水期,则主要表现为曲流河的地形地貌特点,或曲流河与辫状河过渡的类型形态。

第55卷 第6期2009年11月 地 质 论 评 GEOL O GICAL R EV IEW Vol.55 No.6Nov. 2009注:本文为教育部高校博士点基金资助项目(编号20030425008;20060425509)、国家自然科学基金资助项目(编号40503003)国家国家重点基础研究发展计划(973计划)项目(编号2006CB202401)的成果。

收稿日期:2009205202;改回日期:2009209229;责任编辑:章雨旭。

作者简介:钟建华,男,1957年生。

现为石油大学(华东)地球资源与信息学院教授。

主要从事构造与沉积学的教学和研究。

Email :zhongjh @ 。

沉积构造的研究现状及发展趋势钟建华1、2),梁刚1)1)中国石油大学(华东)资信学院油藏地质研究所,山东东营,257061;2)中国科学院广州地球化学研究所,广州,510640内容提要:本文简要的总结了近20年来沉积构造研究方面的成果,从五个方面阐述了沉积构造的研究现状及发展趋势:①继续探寻新的沉积构造;②通过各种方法,包括野外观察、物理模拟和数值模拟来探讨某些已有(老)沉积构造的成因。

③纠正人们对某些沉积构造的成因及环境意义的过时或错误认识;④重视软沉积物变形构造(soft 2sediment deformation structures )及流水逃逸构造(flow escape structures )和液化构造的研究;⑤继续发掘和拓展沉积构造在沉积学研究(环境分析、层序地层学等)中的应用功能及范围。

我国在沉积构造研究方面近年来成果不多,需要迎头赶上。

关键词:沉积构造;软沉积物变形 沉积构造是沉积学的重要基础和主要研究内容之一,历来受到重视,即使是沉积学发展到了比较成熟的今天,人们对其的热情也丝毫未减,以国际著名沉积学期刊“Sedimentology ”为例,几乎每期都有1~2篇论文是专门或半专门讨论沉积构造的。

激光定向能量沉积技术的研究现状与应用进展目录一、内容综述 (2)1.1 背景与意义 (3)1.2 国内外研究现状概述 (4)二、激光定向能量沉积技术基本原理 (5)2.1 激光器工作原理 (6)2.2 沉积材料特性 (7)2.3 激光与材料的相互作用机制 (9)三、激光定向能量沉积技术的工艺特点与优化 (10)3.1 工艺特点 (12)3.2 关键参数及其影响 (13)3.3 技术优化方法与进展 (14)四、激光定向能量沉积技术的应用领域 (15)4.1 航空航天领域 (16)4.2 生物医学领域 (17)4.3 建筑材料领域 (18)4.4 其他领域的应用与探索 (20)五、激光定向能量沉积技术的发展趋势与挑战 (21)5.1 发展趋势 (23)5.2 面临的挑战 (24)5.3 未来发展方向与创新重点 (26)六、案例分析 (27)6.1 激光定向能量沉积技术在某型号飞机发动机叶片制造中的应用28 6.2 在生物组织工程中的临床应用案例 (29)6.3 在建筑结构加固中的实际应用案例 (30)七、结论与展望 (32)7.1 研究成果总结 (34)7.2 对未来发展的展望 (35)一、内容综述激光定向能量沉积技术(Laserbased Directed Energy Deposition, LDED)是近年来快速成型和增材制造领域的重要研究方向之一。

该技术利用高能激光束将材料(如金属粉末、聚合物等)局部熔化并逐层堆积,以构建出三维实体零件或结构。

激光定向能量沉积技术凭借其独特的工艺优势,在航空航天、汽车制造、生物医疗等领域得到了广泛的应用关注。

激光定向能量沉积技术的研究现状呈现出蓬勃发展的态势,随着激光技术的不断进步,激光器的功率和光束质量得到了显著提升,使得对材料的处理能力增强,沉积效率显著提高。

与计算机辅助设计(CAD)和计算机辅助制造(CAM)系统的紧密结合,使得复杂结构的构建变得更加精确和便捷。

细粒沉积岩研究现状及发展趋势细粒沉积岩在沉积学中是一个相对较薄弱的领域,其研究程度远远低于粗碎屑岩,但随着页岩气以及致密油等非常规油气的勘探开发,细粒沉积岩受到广泛的关注和研究。

文章在结合国内外细粒沉积岩研究现状的基础上,重点阐述了国内细粒沉积岩在岩石定名、层序划分、存储特征及油气勘探现状等方面取得的成果,为今后的细粒沉积岩的研究和非常规油气的开发提供一定的理论依据。

标签:细粒沉积岩;研究现状;非常规油气Abstract:Fine-grained sedimentary rock is a relatively weak field in sedimentology,and its research degree is far lower than that of coarse clastic rock. But with the exploration and development of unconventional oil and gas such as shale gas and tight oil,fine-grained sedimentary rock has received extensive attention and research. On the basis of the present research situation of fine-grained sedimentary rocks at home and abroad,this paper focuses on the achievements of the domestic fine grain sedimentary rocks in the aspects of rock naming,sequence division,storage characteristics and present situation of oil and gas exploration,etc.,which provides some theoretical basis for future study of fine-grained sedimentary rocks and the development of unconventional oil and gas.Keywords:fine-grained sedimentary rocks;current research situation;unconventional oil and gas細粒沉积岩广义上是指粒径小于0.0625mm的长英质矿物、粘土矿物、碳酸盐矿物及其他自生矿物等细粒沉积物组成的沉积岩[1]。

1.2 国内外研究现状和发展趋势1.2.1 沉积学研究现状及发展趋势随着油气田勘探开发工作的不断深入,沉积学的研究越来越显得非常重要,油气田的发现直到油气田的开发,这门学科的研究自始自终都惯穿于全过程。

对于我国陆相复杂的储层来说,特别是表现在从部分高含水向全面进入高含水的油田,沉积学的研究更要深入,油藏的开发调整,只有把油田沉积相研究清楚了,油气田的开发才能找到有利储层相带,扩大含油面积,提高采收率,增加储量。

沉积学的概念源于 18 世纪,在18世纪下半叶,近代地质学建立的初期,发生了水成学派(德国Werner A. G.,1749~1817)与火成学派(英国Hutton J.,1726~1797)的大论战。

19 世纪初到19 世纪中叶人们利用偏光显微镜对沉积岩的岩石观察标志着沉积岩石学的诞生,19世纪后半叶,沉积岩石学作为一门独立的地质学科出现。

1850年英国地质学家索比(Sorby,1826~1908)首先使用显微镜研究沉积岩,沉积岩的研究由宏观到微观,这是一个沉积学史上的一个大发展。

1)沉积岩学初始阶段。

自 19 世纪初至 20 世纪30 年代德国人瓦德尔创造了沉积学这一术语,标志着人类对沉积岩的认识步入了从特征描述到成因研究的阶段,沉积学形成了一门独立的学科[1]40 年代,沉积学研究主要是结合地层学进行的,主要研究“沉积岩”,主要是野外研究和室内鉴定工作占主导地位。

2)沉积学阶段。

20世纪上半叶,沉积岩石学有了较全面的发展,出现了一系列沉积岩石学的专著。

1913年,Hatch的《沉积岩石学》,标志着沉积岩石学作为一门独立的地球科学分支学科的诞生, 1922年,Milner所著《沉积岩石学导论》问世 1925年,由Twenhofel主编的《沉积作用教程》问世,6年后《沉积作用教程》再版,以后又多次重版,1949年,Pettijohn编写了《沉积岩》。

3)沉积地质学阶段。

从 20 世纪到50年代,在石油工业得到飞速发展,特别是新油田的不断发现,在沉积岩石学领域里有两个重大的甚至可以说是革命性的进展。

原子层沉积技术的发展现状原子层沉积技术是一种精细化的薄膜沉积技术,利用原子层控制技术实现单原子或单分子层的沉积。

这种技术已经成为了现代微电子工业和纳米制造业中的关键技术之一,在数十年的发展历程中得到了巨大的提升和发展。

本文主要讨论原子层沉积技术的发展现状以及未来的发展方向。

1. 原子层沉积技术的历史发展概述原子层沉积技术,即ALD技术,最早出现在20世纪60年代,当时主要是应用在铬铁磁性材料领域。

1970年代,随着各种微电子和纳米领域的发展,ALD技术被广泛应用。

1986年,ALD技术首次被应用在双极型晶体管的生产中,标志着这种技术不再局限于实验室研究,而是开始进入实际应用领域。

之后,ALD技术随着微电子和纳米科技领域的快速变化和发展,在性能和应用领域都得到了明显的提升和突破。

2. 原子层沉积技术的核心原理ALD技术的核心原理是基于原子分子层的沉积方式,通过使用预先确定好的生长反应,利用气相分子与表面反应时形成的反应物等电子配置进行一系列反应过程,从而实现了精细的薄膜沉积。

由于这种技术具有高纵横向控制能力,极高的反应选择性和单分子分辨率,因此被广泛应用于微电子和纳米科技领域,例如高功率利用率的OI LED、纳米电子学、光伏电池、传感器等领域。

3. 原子层沉积技术的应用及其发展前景由于ALD技术具有完备的界面控制和强大的反射能力,使其在等离子体化学气相沉积、物理气相沉积、化学气相沉积等多种方式中得到广泛应用。

在微电子领域,随着传感器、控制设备、电源、驱动器和通讯设备等应用需求的快速增长,ALD技术不断得到更多的应用。

同时在新能源、纳米制造、生物医学、新材料等方面的应用也越来越广泛,因此ALD技术有着非常广泛的前途发展空间。

4. 原子层沉积技术的发展趋势当前,ALD技术的发展趋势主要围绕着控制薄膜厚度均匀性和纵向剖面,提高反应速度,突破反应温度范围和化学物种数量,以及研究材料寿命等方面展开。

而此外,在高精度光电显示器和OLED领域及其他光电应用中,要求更高的厚度均匀度和选通性。

沉积学的研究与应用沉积学是地球科学中一门非常重要的学科,主要研究地球表面的河流、湖泊、海洋等水体和陆地上的各种沉积物层,以及这些沉积层所包含的各种化石和其他物质。

在现代地球科学中,沉积学不仅仅是一个学科,同时也是很多其他学科的研究基础,如古生物学、古气候学、古地磁学等等。

本文将介绍沉积学的基本概念、研究方法和应用领域。

沉积学的基本概念沉积学的基本概念主要包括沉积物、沉积相、沉积环境等几个方面。

沉积物是指地球表面各种物质经过气候、地貌等自然因素的作用、生物的作用以及人类活动的影响所形成的各种新的物质,包括泥沙、岩屑、有机物等等。

沉积相是指沉积物堆积形态的总体表现,主要包括沉积物厚度、颗粒度、粒度分布等方面。

沉积环境是指沉积物形成时的生物、化学和物理环境,主要包括沉积物的水动力条件、水化学性质、溶解氧含量、温度等环境因素。

不同的沉积环境会产生不同类型的沉积物和岩石,因此研究沉积环境可以为研究岩石的形成和演化提供重要的线索。

沉积学的研究方法沉积学是一门综合性和实践性很强的学科。

它需要运用多种研究方法来对岩石、岩相和沉积物相进行识别和分析,主要包括野外观察、取岩、实验室分析等方法。

野外观察是沉积学的一种重要研究方法,通过采集和观察不同环境下的沉积物和岩石,揭示不同沉积相和沉积环境的特征。

野外观察需要综合运用地质、物理、化学和生物学等学科来进行。

取岩是沉积学研究中另一种重要方法。

它通过取样和采用相关技术来获得一些比较小的沉积岩样品,进行后续的实验室研究。

岩石的取样需合理设计取样器的样品容积大小,保证取到的样品符合实验分析所需,同时需注意取样方法对沉积物样品质量和地层测序研究的影响。

实验室分析是沉积学中一种包括物理、化学、地球物理和生物学分析等方面都必不可少的方法。

通过实验室分析,可以测定沉积物的矿物组成、有机质含量、颗粒粒度等一系列参数,从而为沉积环境的演化和沉积物相的演变提供了依据。

沉积学的应用领域沉积学的应用领域非常广泛,特别是在石油勘探和开发、矿产资源勘探、环境污染监测等方面都有很重要的应用。

一、国内外现状、发展趋势及开题意义(一)国外相关产业和技术现状、发展趋势沉积相相这一概念最早是由丹麦地质学家斯丹诺(Steno,1669)引入地质文献,并认为相是在一定地质时期内地表某一部分的全貌。

1838年瑞士地质学家格列斯利(Gressly)开始把相的概念用于沉积岩,他认为“相是沉积物变化的总和,它表现为这种或那种岩性的、地质的或古生物的差异”。

自此,相的概念逐渐为地质界所接受和引用[1]。

沉积相的研究对象是沉积物,研究不同环境有何不同的产物及表现,以及如何从产物本身反演出过程和环境,也就成为有关沉积相研究的密切相关的两个方面,前者是后者的前提和根据[2]。

自Homes(1965)提出沉积体系概念以来,沉积相研究形成了又一个新高潮。

近年来,沉积体系的概念在层序地层和沉积学研究中得到了广泛的应用,在不同类型三角洲、深水沉积体系、不同类型河流沉积体系研究与相应砂体油气勘探方面均取得了显著成果。

目前,沉积学理论日益丰富和完善,研究技术和手段日益先进,学科的交叉渗透出现了一系列与沉积学相关的学科,如沉积动力学、成岩作用和成矿理论、层序地层学、构造沉积学、生物成矿作用的学说和储层沉积学、测井沉积学等。

随着沉积学的发展,目前已从对局部沉积环境的研究扩大到了对整个盆地范围的沉积环境进行分析的阶段。

此外,随着仪器设备的日益更新和计算机的应用,对沉积学进行定量化研究己成大势所趋。

(二)国内相关产业和技术现状、发展趋势沉积相自70年代以来,我国的沉积相研究正在努力赶上国际研究的步伐,在碳酸盐岩、湖泊沉积、潮汐沉积、风暴沉积及重力流沉积等许多方面都取得了重要的研究成果[18-21],同时为我国油气资源的开发提供了理论指导。

在陆相研究方面业已形成特色[2]。

目前,沉积相分析有向纵横两方面并行发展的趋势。

纵向上研究逐渐深入,精细地质研究成为重点,随着油田开发程度提高,已开始砂层沉积微相的识别;横向上由单一分析向综合研究发展。

现代沉积学的研究进展及发展方向

摘要:随着科学技术的发展,加上对沉积学的认识与研究。

现今沉积学有许多研究新方向。

随着社会经济的发展,人口、资源、环境等全球性问题,直接威胁着人类生存和社会进步。

沉积学作为地球科学的主要基础学科之一,其重点和前沿将围绕资源、环境、灾害和全球变化四个主题展开。

关键字:沉积学研究进展发展方向

一、概述

一般认为,沉积学奠基于19世纪末,20世纪50年代初出现现代沉积学或沉积学的复兴与革命,随后的半个多世纪沉积学蓬勃发展成为地质科学的一个极富生命力的分支学科。

研究沉积物和沉积岩的科学经历了沉积岩石学、沉积学和沉积地质学3个发展阶段[1]。

沉积学在中国的兴起也始于20世纪50年代,从20世纪70年代后期起,中国沉积学的发展进入一个新时期,强劲的势头一直持续至今[2]。

二、过去沉积学的主要研究任务

(1)全面地研究沉积物的物质组分、结构、构造、分类命名、岩体产状和岩层之间的接触关系,为阐明其成因与分布规律提供依据。

(2)探讨沉积岩的形成机理,包括分化作用、搬运作用、沉积作用以及沉积期后变化的机理。

特别是要研究沉积物及其中有用矿产的形成机理及富集规律。

(3)进行沉积环境的分析,根据沉积物的原生特点以及时空分布和变化特点,用以恢复沉积物形成时的古气候条件、古地理

环境以及大地构造环境。

三、现代沉积学的研究进展

随着科学技术的发展,加上对沉积学的认识与研究。

现今沉积学有许多研究新方向。

(1)碎屑岩、碳酸盐岩及混合沉积的环境变化及其演变(2)沉积盆地分析与大地构造沉积学(3)层序地层学(4)冰川事件沉积学(5)全球变化沉积学(6)环境沉积学(7)资源沉积学(8)生物礁及白云岩成因(9)碳酸盐岩成岩作用等。

四、现代沉积学发展方向

长期以来,地球科学的作用主要是通过研究地球指导寻找矿产、能源和地下水等自然资源,以保证人类和社会发展的需求。

随着社会经济的发展,人口、资源、环境等全球性问题,直接威胁着人类生存和社会进步。

在进入21 世纪时,面对这些严峻挑战,地球科学除发挥原有作用外,尚需帮助解决社会发展中面临的诸如资源短缺、环境恶化及全球变化等重大问题。

沉积学作为地球科学的主要基础学科之一,其重点和前沿将围绕资源、环境、灾害和全球变化四个主题展开。

预期到21 世纪,除了层序地层学、储层沉积学、全球古地理、盆地分析、定量沉积学等的不断发展和完善外,更重要的、新的分支学科将年飞速发展[3]。

结束语:沉积学从19世纪末到现如今,经过100多年的发展,已经成为一门重要的学科。

不再是当初简单的研究沉积物的物质组分、结构、构造、分类命名、岩体产状和岩层之间的接触关系。

而是要研究资源、环境、灾害和全球变化等全方面的关系。

参考文献:

[1] 何起祥。

沉积地球科学的历史回顾与展望[j]。

沉积学报,2003,21(1):10-18。

[2] 孙枢,李思田,王成善。

沉积盆地研究的基本趋向和对我国今后研究的设想[A].欧阳自远.世纪之交矿物学岩石学地球化学的回顾与展望[M].北京:原子能出版社,1998:373-378。

[3] 徐强, 刘宝瑁,朱同兴,许效松。

中国沉积学研究的现状和发展方向。

西南石油学院学报,2000.。