易燃易爆气体爆炸上下限表

- 格式:doc

- 大小:232.00 KB

- 文档页数:4

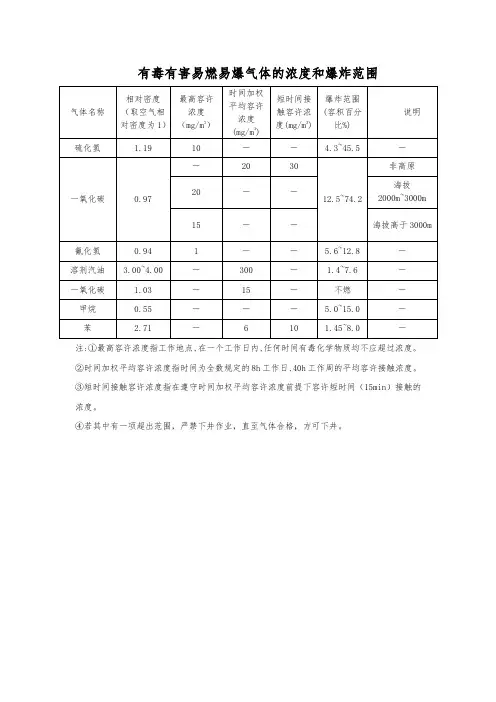

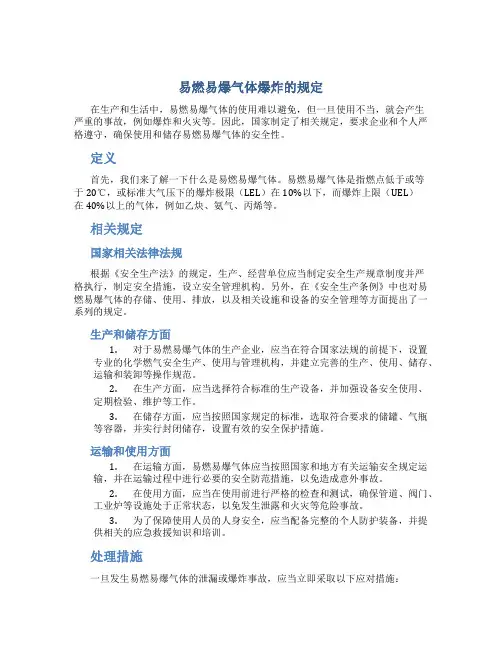

易燃易爆气体检测表格背景易燃易爆气体作为危险化学品,在工业生产、矿山、石油化工、医疗卫生等领域皆有使用。

然而,这些气体的泄漏或误用可能引发爆炸、中毒等事故,给人员和财产造成巨大的损失。

因此,对于易燃易爆气体的检测并及时采取措施是非常重要的。

而建立起易燃易爆气体检测表格,可以帮助企业对每一次检测结果进行跟踪和记录,以便于风险评估和管理。

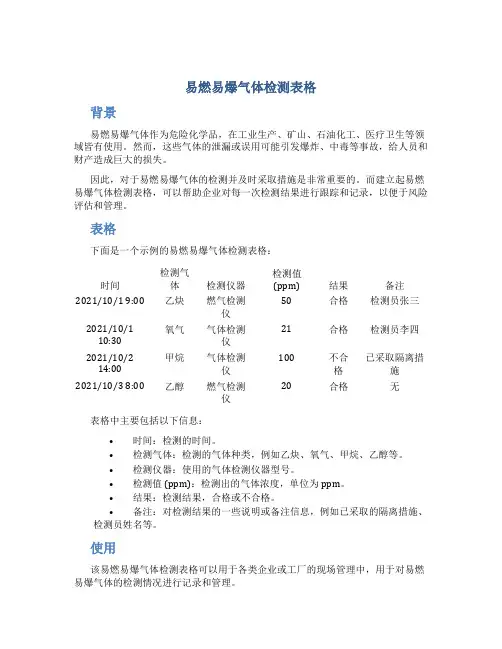

表格下面是一个示例的易燃易爆气体检测表格:时间检测气体检测仪器检测值(ppm) 结果备注2021/10/1 9:00 乙炔燃气检测仪50 合格检测员张三2021/10/1 10:30 氧气气体检测仪21 合格检测员李四2021/10/2 14:00 甲烷气体检测仪100 不合格已采取隔离措施2021/10/3 8:00 乙醇燃气检测仪20 合格无表格中主要包括以下信息:•时间:检测的时间。

•检测气体:检测的气体种类,例如乙炔、氧气、甲烷、乙醇等。

•检测仪器:使用的气体检测仪器型号。

•检测值 (ppm):检测出的气体浓度,单位为 ppm。

•结果:检测结果,合格或不合格。

•备注:对检测结果的一些说明或备注信息,例如已采取的隔离措施、检测员姓名等。

使用该易燃易爆气体检测表格可以用于各类企业或工厂的现场管理中,用于对易燃易爆气体的检测情况进行记录和管理。

在使用时,需要在每次检测完后及时记录检测结果,并及时采取相应的措施。

此外,还需要对检测设备进行维护和校准,确保检测数据的准确性和可靠性。

结论易燃易爆气体的安全管理是企业生产经营的一项重要工作。

建立易燃易爆气体检测表格,可以帮助企业对每一次检测结果进行跟踪和记录,以便于风险评估和管理。

在实际使用过程中,需要对检测设备进行维护和校准,并积极采取措施降低易燃易爆气体的风险。

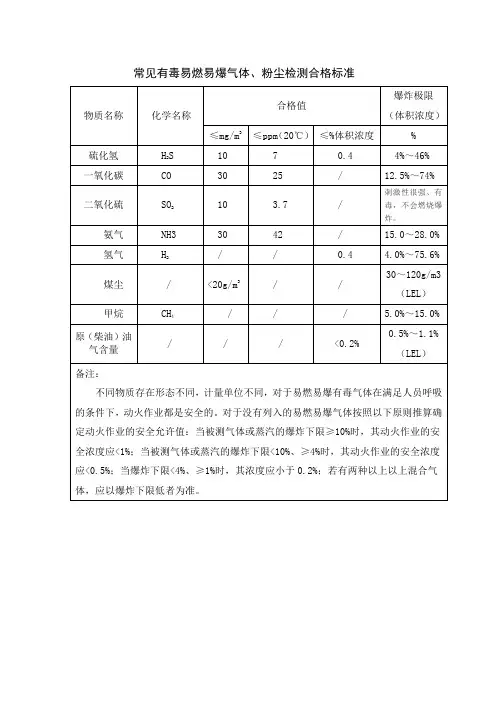

易燃易爆气体浓度表

在工业生产、建筑施工以及其他领域中,易燃易爆气体的存在是非常常见的。

这些气体在一定浓度下可能会引起爆炸、火灾等严重的安全事故,因此对于易燃易爆气体的浓度进行控制和监测是非常必要的。

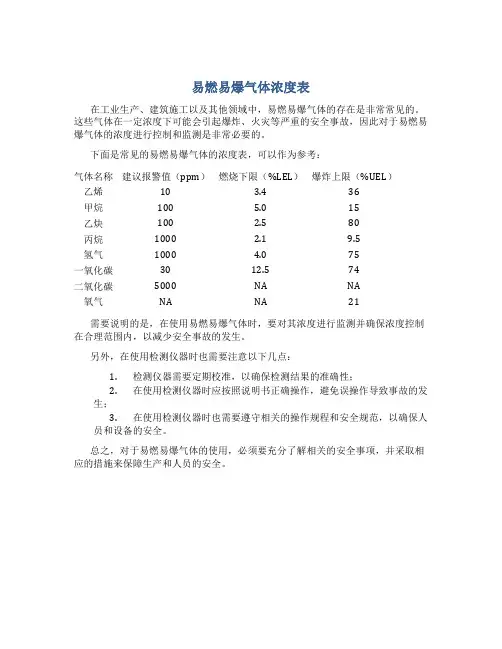

下面是常见的易燃易爆气体的浓度表,可以作为参考:

气体名称建议报警值(ppm)燃烧下限(%LEL)爆炸上限(%UEL)

乙烯10 3.4 36

甲烷100 5.0 15

乙炔100 2.5 80

丙烷1000 2.1 9.5

氢气1000 4.0 75

一氧化碳30 12.5 74

二氧化碳5000 NA NA

氧气NA NA 21

需要说明的是,在使用易燃易爆气体时,要对其浓度进行监测并确保浓度控制在合理范围内,以减少安全事故的发生。

另外,在使用检测仪器时也需要注意以下几点:

1.检测仪器需要定期校准,以确保检测结果的准确性;

2.在使用检测仪器时应按照说明书正确操作,避免误操作导致事故的发

生;

3.在使用检测仪器时也需要遵守相关的操作规程和安全规范,以确保人

员和设备的安全。

总之,对于易燃易爆气体的使用,必须要充分了解相关的安全事项,并采取相应的措施来保障生产和人员的安全。

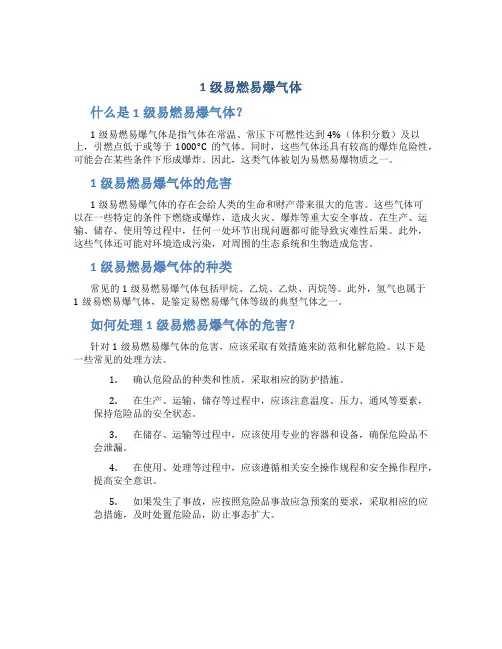

1级易燃易爆气体什么是1级易燃易爆气体?1级易燃易爆气体是指气体在常温、常压下可燃性达到4%(体积分数)及以上,引燃点低于或等于1000°C的气体。

同时,这些气体还具有较高的爆炸危险性,可能会在某些条件下形成爆炸。

因此,这类气体被划为易燃易爆物质之一。

1级易燃易爆气体的危害1级易燃易爆气体的存在会给人类的生命和财产带来很大的危害。

这些气体可以在一些特定的条件下燃烧或爆炸,造成火灾、爆炸等重大安全事故。

在生产、运输、储存、使用等过程中,任何一处环节出现问题都可能导致灾难性后果。

此外,这些气体还可能对环境造成污染,对周围的生态系统和生物造成危害。

1级易燃易爆气体的种类常见的1级易燃易爆气体包括甲烷、乙烷、乙炔、丙烷等。

此外,氢气也属于1级易燃易爆气体,是鉴定易燃易爆气体等级的典型气体之一。

如何处理1级易燃易爆气体的危害?针对1级易燃易爆气体的危害,应该采取有效措施来防范和化解危险。

以下是一些常见的处理方法。

1.确认危险品的种类和性质,采取相应的防护措施。

2.在生产、运输、储存等过程中,应该注意温度、压力、通风等要素,保持危险品的安全状态。

3.在储存、运输等过程中,应该使用专业的容器和设备,确保危险品不会泄漏。

4.在使用、处理等过程中,应该遵循相关安全操作规程和安全操作程序,提高安全意识。

5.如果发生了事故,应按照危险品事故应急预案的要求,采取相应的应急措施,及时处置危险品,防止事态扩大。

结论1级易燃易爆气体是一类极具危害性的危险品。

为了保障生命财产安全和环境保护,我们需要采取有效的措施,防范和化解危险。

只有这样,我们才能更好地控制危险品的风险,确保人民生命财产的安全。

易燃气体的分级及其火灾危险性易燃气体是指温度在20℃、标准大气压101.3kPa时,与空气混合有一定易燃范围的气体。

例如,氢气、乙炔气、一氧化碳、甲烷等碳五以下的烷烃、烯烃,无水的一甲胺、二甲胺、三甲胺,环丙烷、环丁烷、环氧乙烷,四氢化硅、液化石油气等。

一、易燃气体的分级根据《易燃易爆危险品火灾危险性分级及试验方法第1部分:火灾危险性分级》(GA/T 536.1-2013),易燃气体分为两级。

Ⅰ级:爆炸下限<10%;或者不论爆炸下限如何,爆炸极限范围≥12个百分点。

Ⅱ级:10%≤爆炸下限≤13%,且爆炸极限范围<12个百分点。

实际应用中,通常还将爆炸下限小于10%的气体归为甲类火灾危险性物质,爆炸下限不小于10%的气体归为乙类火灾危险性物质(详见第二篇第二章)。

二、易燃气体的火灾危险性(一)易燃易爆性易燃气体的主要危险性是易燃易爆性,所有处于燃烧浓度范围之内的易燃气体遇火源都可能发生着火或爆炸,有的易燃气体遇到极微小能量引火源的作用即可引爆。

易燃气体着火或爆炸的难易程度,除受引火源能量大小的影响外,主要取决于其化学组成,而其化学组成又决定着气体燃烧浓度范围的大小、自燃点的高低、燃烧速度的快慢和发热量的多少。

综合易燃气体的燃烧现象,其易燃易爆性具有以下三个特点:(1)比液体、固体易燃,且燃速快。

)】比复杂成分组成的(2)一般来说,由简单成分组成的气体【如氢气(H2气体【如甲烷(CH)、一氧化碳(CO)等】易燃,燃烧速度快,火焰温度高,着4火爆炸危险性大。

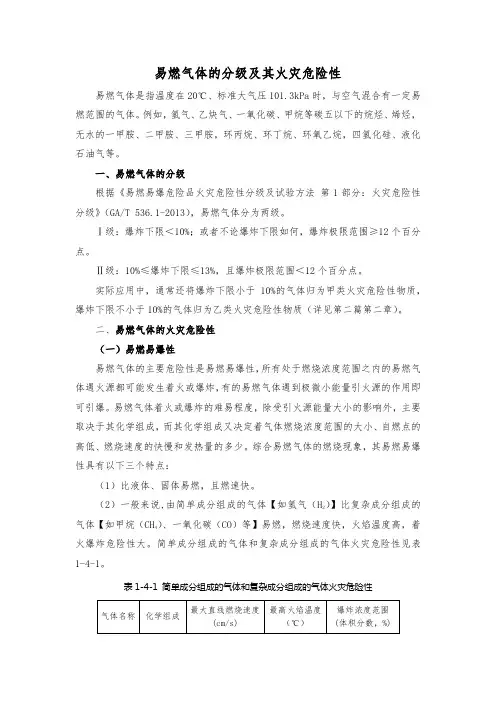

简单成分组成的气体和复杂成分组成的气体火灾危险性见表1-4-1。

表1-4-1 简单成分组成的气体和复杂成分组成的气体火灾危险性(3)价键不饱和的易燃气体比相对应价键饱和的易燃气体的火灾危险性大。

这是因为不饱和气体的分子结构中有双键或三键,化学活性强,在通常条件下即能与氯、氧等氧化性气体起反应而发生着火或爆炸,所以火灾危险性大。

(二)扩散性处于气体状态的任何物质都没有固定的形状和体积,并且能自发地充满任何容器。

常见气体的爆炸极限44常见气体的爆炸极限气体名称化学分子式/在空气中的爆炸极限(体积分数) / %下限(V/V) 上限(V/V)乙烷 C2H6乙醇 C2H50H19乙烯 C2H432氢气H275硫化氢H2S45甲烷CH415甲醇CH30H丙烷 C3H8甲苯C6H5CH3二甲苯C6H5 (CH3) 2乙烘 C2H210015氨气NH3苯C6H68丁烷C4H10一氧化碳C074丙烯C3H6丙酮CH3C0CH313苯乙烯C6H5CHCH213可燃气体(蒸气)与空气的混合物,并不是在任何浓度下,遇到火源都能爆炸,而必须是在一定的浓度范围内遇火源才能发生爆炸。

这个遇火源能发生爆炸的可燃气浓度范围,称为可燃气的爆炸极限(包括爆炸下限和爆炸上限)。

不同可燃气(蒸气)的爆炸极限是不同的,如氢气的爆炸极限是%〜%(体积浓度),意思是如果氢气在空气中的体积浓度在%〜%之间时,遇火源就会爆炸,而当氢气浓度小于%或大于%时,即使遇到火源,也不会爆炸。

甲烷的爆炸极限是%〜15%意味着甲烷在空气中体积浓度在%〜15%之间时,遇火源会爆炸,否则就不会爆炸。

可燃粉尘爆炸极限的概念与可燃气爆炸极限是一致的。

爆炸极限一般用可燃气(粉尘)在空气中的体积百分数表示(%),也可以用可燃气(粉尘)的重量百分数表示(克/米*或是毫克/升)。

爆炸极限是一个很重要的概念,在防火防爆工作中有很大的实际意义:(1)它可以用来评定可燃气体(蒸气、粉尘)燃爆危险性的大小,作为可燃气体分级和确定其火灾危险性类别的依据。

我国目前把爆炸下限小于是10%的可燃气体划为一级可燃气体,其火灾危险性列为甲类。

(2)它可以作为设计的依据,例如确定建筑物的耐火等级,设计厂房通风系统等,都需要知道该场所存在的可燃气体(蒸气、粉尘)的爆炸极限数值。

(3)它可以作为制定安全生产操作规程的依据。

在生产、使用和贮存可燃气体(蒸气、粉尘)的场所,为避免发生火灾和爆炸事故,应严格将可燃气体(蒸气、粉尘)的浓度控制在爆炸下限以下。

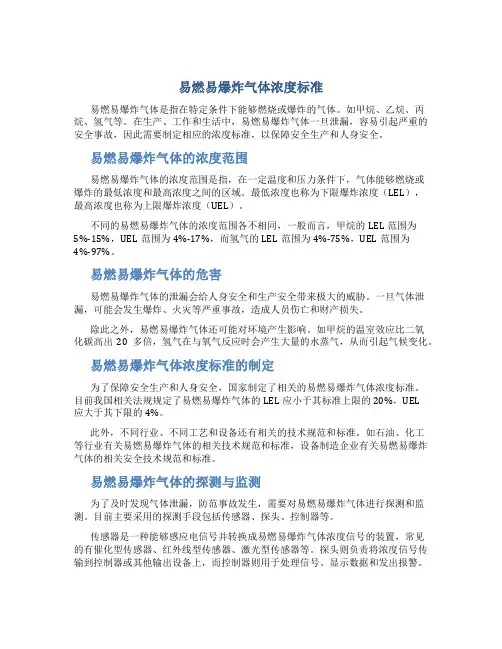

易燃易爆炸气体浓度标准易燃易爆炸气体是指在特定条件下能够燃烧或爆炸的气体。

如甲烷、乙烷、丙烷、氢气等。

在生产、工作和生活中,易燃易爆炸气体一旦泄漏,容易引起严重的安全事故,因此需要制定相应的浓度标准,以保障安全生产和人身安全。

易燃易爆炸气体的浓度范围易燃易爆炸气体的浓度范围是指,在一定温度和压力条件下,气体能够燃烧或爆炸的最低浓度和最高浓度之间的区域。

最低浓度也称为下限爆炸浓度(LEL),最高浓度也称为上限爆炸浓度(UEL)。

不同的易燃易爆炸气体的浓度范围各不相同,一般而言,甲烷的LEL范围为5%-15%,UEL范围为4%-17%,而氢气的LEL范围为4%-75%,UEL范围为4%-97%。

易燃易爆炸气体的危害易燃易爆炸气体的泄漏会给人身安全和生产安全带来极大的威胁。

一旦气体泄漏,可能会发生爆炸、火灾等严重事故,造成人员伤亡和财产损失。

除此之外,易燃易爆炸气体还可能对环境产生影响。

如甲烷的温室效应比二氧化碳高出20多倍,氢气在与氧气反应时会产生大量的水蒸气,从而引起气候变化。

易燃易爆炸气体浓度标准的制定为了保障安全生产和人身安全,国家制定了相关的易燃易爆炸气体浓度标准。

目前我国相关法规规定了易燃易爆炸气体的LEL应小于其标准上限的20%,UEL应大于其下限的4%。

此外,不同行业、不同工艺和设备还有相关的技术规范和标准。

如石油、化工等行业有关易燃易爆炸气体的相关技术规范和标准,设备制造企业有关易燃易爆炸气体的相关安全技术规范和标准。

易燃易爆炸气体的探测与监测为了及时发现气体泄漏,防范事故发生,需要对易燃易爆炸气体进行探测和监测。

目前主要采用的探测手段包括传感器、探头、控制器等。

传感器是一种能够感应电信号并转换成易燃易爆炸气体浓度信号的装置,常见的有催化型传感器、红外线型传感器、激光型传感器等。

探头则负责将浓度信号传输到控制器或其他输出设备上,而控制器则用于处理信号、显示数据和发出报警。

总结易燃易爆炸气体是一种潜在的安全威胁,为了降低安全风险,需要制定相应的浓度标准和采取合适的探测监测措施。

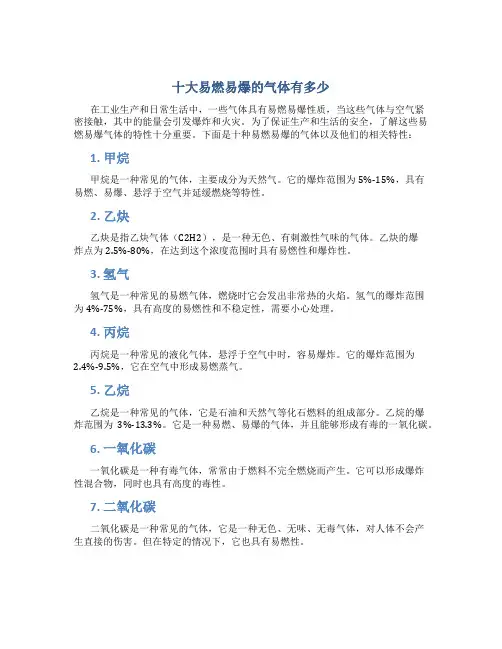

十大易燃易爆的气体有多少在工业生产和日常生活中,一些气体具有易燃易爆性质,当这些气体与空气紧密接触,其中的能量会引发爆炸和火灾。

为了保证生产和生活的安全,了解这些易燃易爆气体的特性十分重要。

下面是十种易燃易爆的气体以及他们的相关特性:1. 甲烷甲烷是一种常见的气体,主要成分为天然气。

它的爆炸范围为5%-15%,具有易燃、易爆、悬浮于空气并延缓燃烧等特性。

2. 乙炔乙炔是指乙炔气体(C2H2),是一种无色、有刺激性气味的气体。

乙炔的爆炸点为2.5%-80%,在达到这个浓度范围时具有易燃性和爆炸性。

3. 氢气氢气是一种常见的易燃气体,燃烧时它会发出非常热的火焰。

氢气的爆炸范围为4%-75%,具有高度的易燃性和不稳定性,需要小心处理。

4. 丙烷丙烷是一种常见的液化气体,悬浮于空气中时,容易爆炸。

它的爆炸范围为2.4%-9.5%,它在空气中形成易燃蒸气。

5. 乙烷乙烷是一种常见的气体,它是石油和天然气等化石燃料的组成部分。

乙烷的爆炸范围为3%-13.3%。

它是一种易燃、易爆的气体,并且能够形成有毒的一氧化碳。

6. 一氧化碳一氧化碳是一种有毒气体,常常由于燃料不完全燃烧而产生。

它可以形成爆炸性混合物,同时也具有高度的毒性。

7. 二氧化碳二氧化碳是一种常见的气体,它是一种无色、无味、无毒气体,对人体不会产生直接的伤害。

但在特定的情况下,它也具有易燃性。

8. 液化石油气液化石油气是一种广泛使用的燃气,它是一种易燃的液体。

它的爆炸范围为1.5%-9.5%。

9. 汽油汽油是一种易挥发易燃液体。

它的燃烧非常迅速,因此需要小心处理。

汽油通常适合使用在内燃机中,而不是在家庭和工业生产中。

10. 丙烯丙烯是一种无色气体,在悬空于空气中时非常易燃。

它的爆炸范围为2.3%-13.5%。

以上十种易燃易爆的气体,我们应该要小心使用,并确保安全生产和生活。

任何气体的泄漏都会对人体和环境造成威胁,请在使用和处理这些气体时要特别小心。

易燃易爆气体爆炸的规定在生产和生活中,易燃易爆气体的使用难以避免,但一旦使用不当,就会产生严重的事故,例如爆炸和火灾等。

因此,国家制定了相关规定,要求企业和个人严格遵守,确保使用和储存易燃易爆气体的安全性。

定义首先,我们来了解一下什么是易燃易爆气体。

易燃易爆气体是指燃点低于或等于20℃,或标准大气压下的爆炸极限(LEL)在10%以下,而爆炸上限(UEL)在40%以上的气体,例如乙炔、氨气、丙烯等。

相关规定国家相关法律法规根据《安全生产法》的规定,生产、经营单位应当制定安全生产规章制度并严格执行,制定安全措施,设立安全管理机构。

另外,在《安全生产条例》中也对易燃易爆气体的存储、使用、排放,以及相关设施和设备的安全管理等方面提出了一系列的规定。

生产和储存方面1.对于易燃易爆气体的生产企业,应当在符合国家法规的前提下,设置专业的化学燃气安全生产、使用与管理机构,并建立完善的生产、使用、储存、运输和装卸等操作规范。

2.在生产方面,应当选择符合标准的生产设备,并加强设备安全使用、定期检验、维护等工作。

3.在储存方面,应当按照国家规定的标准,选取符合要求的储罐、气瓶等容器,并实行封闭储存,设置有效的安全保护措施。

运输和使用方面1.在运输方面,易燃易爆气体应当按照国家和地方有关运输安全规定运输,并在运输过程中进行必要的安全防范措施,以免造成意外事故。

2.在使用方面,应当在使用前进行严格的检查和测试,确保管道、阀门、工业炉等设施处于正常状态,以免发生泄露和火灾等危险事故。

3.为了保障使用人员的人身安全,应当配备完整的个人防护装备,并提供相关的应急救援知识和培训。

处理措施一旦发生易燃易爆气体的泄漏或爆炸事故,应当立即采取以下应对措施:1.靠近火源的设施应当及时关闭,并进行紧急处理。

2.迅速疏散周边人员,防止火灾或爆炸波及人员。

3.关闭周围供电、供气等设施,防止电气引发的火灾。

4.向应急救援机构报告触犯法律法规的情况,并寻求专业的技术指导和支援。

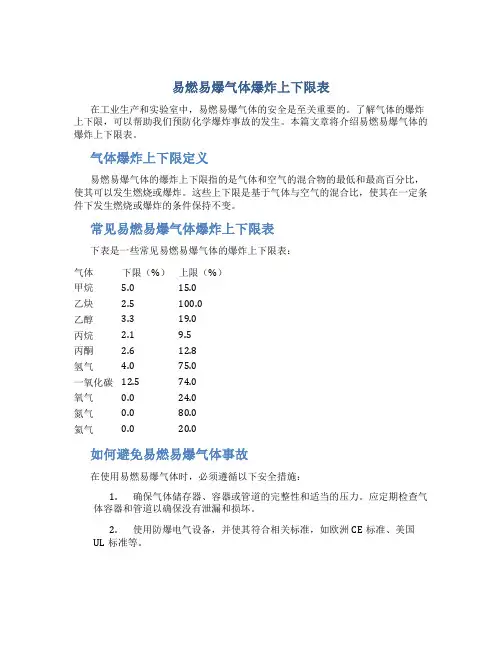

易燃易爆气体爆炸上下限表在工业生产和实验室中,易燃易爆气体的安全是至关重要的。

了解气体的爆炸上下限,可以帮助我们预防化学爆炸事故的发生。

本篇文章将介绍易燃易爆气体的爆炸上下限表。

气体爆炸上下限定义易燃易爆气体的爆炸上下限指的是气体和空气的混合物的最低和最高百分比,使其可以发生燃烧或爆炸。

这些上下限是基于气体与空气的混合比,使其在一定条件下发生燃烧或爆炸的条件保持不变。

常见易燃易爆气体爆炸上下限表下表是一些常见易燃易爆气体的爆炸上下限表:气体下限(%)上限(%)甲烷 5.0 15.0乙炔 2.5 100.0乙醇 3.3 19.0丙烷 2.1 9.5丙酮 2.6 12.8氢气 4.0 75.0一氧化碳12.5 74.0氧气0.0 24.0氮气0.0 80.0氦气0.0 20.0如何避免易燃易爆气体事故在使用易燃易爆气体时,必须遵循以下安全措施:1.确保气体储存器、容器或管道的完整性和适当的压力。

应定期检查气体容器和管道以确保没有泄漏和损坏。

2.使用防爆电气设备,并使其符合相关标准,如欧洲CE标准、美国UL标准等。

3.选择正确的使用方式和适当的场所。

为了确保气体不会泄漏到危险区域,制定易燃气体的安全操作程序,包括设立禁止吸烟和明火的区域,禁止使用电器设备等。

4.定期进行员工培训。

工作人员应受到培训,了解气体的特性、安全操作程序、防爆电气设备的正确使用等,以确保工作人员的安全和厂区的安全。

5.应急预案。

在紧急情况下,应采取适当的应急措施,比如立即停止气体使用,选择适当的灭火手段等。

综上所述,了解易燃易爆气体的爆炸上下限是一项非常重要的安全措施。

本篇文章介绍了常见易燃易爆气体的爆炸上下限表,并提供了一些避免易燃易爆气体事故发生的建议。

我们应该密切关注气体的使用、储存和运输过程中的安全问题,确保工作环境的安全。

易燃易爆气体的标准是多少

易燃易爆气体是指在标准大气压下,与空气中5%氧气形成可燃气体混合物,

并具有可燃性和爆炸性的气体。

易燃易爆气体对人类和环境都具有潜在的危害,因此早期已经有相关的标准规定。

国内相关标准

我国在易燃易爆气体标准化方面的重要标准为“易燃气体分区”标准和“易燃性气

体气体组成”标准。

其中,易燃气体分区标准按照危险程度将易燃气体区分为1-3级,级别越高代表危险越大:

•1级:易燃气体浓度在爆炸极限以下。

•2级:易燃气体浓度在爆炸极限的下限到1.25倍下限之间。

•3级:易燃气体浓度在1.25倍下限到爆炸极限的上限之间。

易燃性气体气体组成标准则规定了典型易燃性气体的组成范围和测量方法,如

甲烷、乙烷、丙烷等。

此外,我国还制定了《工业用气体分析仪校准规则》、《及氧气专用压力容器

制造规则》等相关标准。

国际相关标准

国际上,关于易燃易爆气体的标准主要包括“不同易燃性气体的爆炸极限测量

方法”、“易燃气体分类”等标准。

其中,易燃气体分类标准按照爆炸压力、爆炸极限、点火能等参数将易燃气体分类,并指出对于不同级别的易燃气体应采取的相应措施,降低事故的发生。

此外,美国石油协会API、欧洲标准化组织CEN、国际电气工程师协会IEC等

组织也在易燃易爆气体领域制定了一系列规范标准。

结论

易燃易爆气体的标准是多种因素综合考虑的结果,包括气体的成分、压力、温度、爆炸极限等因素。

在实际应用中,我们需根据具体的场景选择适当的气体检测仪器,进行精确测量和监测。

此外,在气体使用过程中,要对气体进行严格的管控,避免事故的发生,保护人类和环境的安全。

可燃气体或蒸气分子式爆炸极限(%)可燃气体或蒸气分子式爆炸极限(%)下限上限氢气 H2 4.0 74.2氨 NH3 15.5 27一氧化碳 CO 12.5 74.2甲烷 CH4 5.3 14乙烷 C2H6 3.0 12.5乙烯 C2H4 3.1 32乙炔 C2H2 2.2 81苯 C6H6 1.4 7.1甲苯 C7H8 1.4 6.70环氧乙烷 C2H4O 3.0 80.0乙醚 (C2H5)O 1.9 48.0乙醛 CH3CHO 4.1 55.0丙酮 (CH3)2CO 3.0 11.0乙醇 C2H5OH 4.3 19.0甲醇 CH3OH 5.5 36醋酸乙酯 C4H8O2 2.5 9常用可燃气体爆炸极限数据表常用可燃气体爆炸极限数据表(LEL/UEL及毒性) 物质名称分子式爆炸浓度 (V%) 毒性下限 LEL 上限 UEL甲烷 CH4 5 15 ——乙烷 C2H6 3 15.5丙烷 C3H8 2.1 9.5丁烷 C4H10 1.9 8.5戊烷(液体) C5H12 1.4 7.8己烷(液体) C6H14 1.1 7.5庚烷(液体) CH3(CH2)5CH3 1.1 6.7辛烷(液体) C8H18 1 6.5乙烯 C2H4 2.7 36丙烯 C3H6 2 11.1丁烯 C4H8 1.6 10丁二烯 C4H6 2 12 低毒乙炔 C3H4 2.5 100环丙烷 C3H6 2.4 10.4煤油(液体) C10-C16 0.6 5城市煤气 4液化石油气 1 12汽油(液体) C4-C12 1.1 5.9松节油(液体) C10H16 0.8苯(液体) C6H6 1.3 7.1 中等甲苯 C6H5CH3 1.2 7.1 低毒氯乙烷 C2H5Cl 3.8 15.4 中等氯乙烯 C2H3Cl 3.6 33氯丙烯 C3H5Cl 2.9 11.2 中等1.2 二氯乙烷 ClCH2CH2Cl 6.2 16 高毒四氯化碳 CCl4 轻微麻醉三氯甲烷 CHCl3 中等环氧乙烷 C2H4O 3 100 中等甲胺 CH3NH2 4.9 20.1 中等乙胺 CH3CH2NH2 3.5 14 中等苯胺 C6H5NH2 1.3 11 高毒二甲胺 (CH3)2NH 2.8 14.4 中等乙二胺 H2NCH2CH2NH2 低毒甲醇(液体) CH3OH 6.7 36乙醇(液体) C2H5OH 3.3 19正丁醇(液体) C4H9OH 1.4 11.2甲醛 HCHO 7 73乙醛 C2H4O 4 60丙醛(液体) C2H5CHO 2.9 17乙酸甲酯 CH3COOCH3 3.1 16乙酸 CH3COOH 5.4 16 低毒乙酸乙酯 CH3COOC2H5 2.2 11丙酮 C3H6O 2.6 12.8丁酮 C4H8O 1.8 10氰化氢 ( 氢氰酸 ) HCN 5.6 40 剧毒丙烯氰 C3H3N 2.8 28 高毒氯气 Cl2 刺激氯化氢 HCl氨气 NH3 16 25 低毒硫化氢 H2S 4.3 45.5 神经二氧化硫 SO2 中等二硫化碳 CS2 1.3 50臭氧 O3 刺激一氧化碳 CO 12.5 74.2 剧毒氢 H2 4 74.5。

易燃易爆气体等级易燃易爆气体是指在常温下,与空气或氧气一定比例混合后,受到热源、火源或电火花等可燃物质的引燃,能够在瞬间爆炸或燃烧的气体。

易燃易爆气体等级是根据其爆炸或燃烧的危险程度分为不同等级,从而进行安全管理和防护措施。

以下是易燃易爆气体等级的详细介绍。

一、G1级G1级指气体混合物的最大浓度大于等于100%LEL(下限爆炸浓度),但小于等于200%LEL。

其中,LEL是指气体混合物的下限爆炸浓度,即该气体混合物与空气混合后最低的可燃浓度。

G1级易燃易爆气体的危险性较低,但也需要严格的安全管理和防护措施。

二、G2级G2级指气体混合物的最大浓度大于200%LEL,但小于等于1000%LEL。

G2级易燃易爆气体的危险性较高,需要采取更为严格的安全管理和防护措施,以保障生产和人员安全。

三、G3级G3级指气体混合物的最大浓度大于1000%LEL。

G3级易燃易爆气体的危险性极高,容易引发严重的爆炸或燃烧事故。

因此,必须采取严格的安全管理和防护措施,避免产生潜在的安全风险。

四、防护措施易燃易爆气体等级的划分是为了进行安全管理和防护措施。

以下是一些常见的防护措施:1.严格控制易燃易爆气体的使用和存储,确保其处在安全状态;2.加强设备和设施的检修和维护,减少气体泄漏的风险;3.给易燃易爆气体使用区域定期进行检测和监控,及时发现并处理问题;4.为易燃易爆气体使用区域配备适当的防护设备,如爆炸防护门、压力释放装置等;5.培训员工如何正确使用和处理易燃易爆气体,提高他们的安全意识和防范意识。

以上是易燃易爆气体等级的介绍以及常见的防护措施。

对于企业和个人而言,安全意识和预防措施更为重要,要时刻注意安全风险,预防事故发生。

易燃易爆气体爆炸浓度表什么是易燃易爆气体?易燃易爆气体是指在特定条件下,会引起燃烧或爆炸的气体。

常见的易燃易爆气体包括氢气、甲烷、乙烯、丙烷等。

什么是爆炸浓度?爆炸浓度是指气体和空气混合物的浓度范围,当其达到一定浓度时,如果有火源或电弧等触发器,就会发生燃烧或爆炸。

其中最低爆炸限制浓度(Lower Explosive Limit,LEL)是指混合气体的最低浓度,此浓度以下混合气体不会燃烧;最高爆炸限制浓度(Upper Explosive Limit,UEL)是指混合气体的最高浓度,此浓度以上混合气体也不会燃烧。

因此,LEL和UEL之间的浓度区间是安全的燃烧范围,也是气体的爆炸浓度范围。

易燃易爆气体爆炸浓度表气体LEL% UEL%氢气 4 76甲烷 5 15乙烯 3 34丙烷 2.1 9.5乙炔 2.5 100一氧化碳12.5 74丁烷 1.5 8.4异丁烷 1.5 9.5叔丁醇 2.0 12丙二醇 2.3 17甲醛7.0 72丙酮 2.6 12.8乙醇 3.3 19注:表格中数据参考自国际公认的标准。

具体浓度范围会受到气体压力、温度和含氧量等因素的影响,仅供参考。

安全措施为了防止易燃易爆气体的爆炸事故发生,需要采取一系列安全措施。

一些常见的措施包括:•确定可能的危险源并采取措施消除或减少风险•保证气体存储和使用场所的通风系统良好,并能保持空气中氧气的含量•在存储和使用气体时,需要遵守相关法规和标准,使用专门的装置和设备•需要对使用的气体进行定期的检验、维修和更换•对于可能发生泄漏的气体,需要制定应急响应计划,及时进行排放或固定等处理在使用易燃易爆气体时必须特别注意,避免因为不合理的操作而造成不可挽回的损失和事故。

易燃易爆气体温度是多少易燃易爆气体是指在特定条件下可以发生燃烧或爆炸的气体,如甲烷、乙烯、丙烯等。

为了确保安全,了解易燃易爆气体的温度范围是十分必要的。

本文将讨论易燃易爆气体的温度。

定义首先,让我们先来了解一下易燃易爆气体。

简单来说,易燃易爆气体是指在一定范围内,当气体与空气的混合物的浓度达到一定限度时,就会在某一能量作用下(如高热、火花、电击等)发生燃烧或爆炸现象。

易燃和易爆的温度范围易燃或易爆气体的温度范围因气体种类不同而异。

下面是一些常见易燃或易爆气体的温度范围:气体种类易燃温度范围易爆温度范围丙烷-60℃ ~ 220℃ 2.15% ~ 9.5%甲烷-135℃ ~ 537℃5% ~ 15%乙炔-76℃ ~ 305℃ 2.5% ~ 93%乙烯-108℃ ~ 425℃3% ~ 34%丙烯-60℃ ~ 375℃ 2.2% ~ 11.5%以上数据仅供参考,实际温度范围与气体浓度有关,应以相关标准或实验室实验为准。

如何确保安全由于易燃易爆气体对人类和环境都有很大的伤害性和危险性,因此在工业生产和日常使用中都需要采取严格的安全措施确保安全。

以下是几种常见的方法:1.确保气体在特定温度和浓度下不会发生燃烧或爆炸。

2.防止气体与其他易燃物质相遇或混合,以免发生火灾或爆炸。

3.采用安全设备和装置(如压力表、安全阀等)确保气体运输、储存和使用的安全。

4.采用适当的防护措施(如穿戴防护服、戴防护面罩等)确保工作者的安全。

结论易燃易爆气体的温度范围因气体种类不同而异,应以相关标准或实验室实验为准。

为了确保安全,在使用、储存和运输易燃易爆气体时,必须采取严格的安全措施。

易燃易爆气体爆炸上下限表

中文名称英文名称爆炸下限(LEL)爆炸上限(UEL)异丙基苯,异丙苯,枯烯Cumene 0.9% 6.5%

氯化氰Cyanogen Chloride

环己烷Cyclohexane 1.3% 8%

环戊烷Cyclopentane 1.5%

氘气,重氢Deuterium 5% 75%

乙硼烷Diborane 0.8% 88%

二溴乙烷Dibromoethane

二丁胺Dibutylamine 1.1%

二氯丁烯Dichlorobutene

二氯乙烷Dichloroethane (EDC) 5.4% 11.4%

二氯氟甲烷Dichlorofluoroethane

二氯戊烷Dichloropentadiene

二氯甲硅烷Dichlorosilane 4.1% 99%

柴油Diesel Fuel

二乙基苯Diethyl Benzene 0.7% 6%

二乙基硫,乙硫醚Diethyl Sulfide

二氟氯乙烷Difluorochloroethane 6.2% 17.9%

二氟乙烷Difluoroethane (152A)

二甲基醚,二甲醚Dimethyl Ether 3.4% 27%

二甲胺Dimethylamine (DMA) 2.8% 14.4%

表氯醇Epichlorohydrin 3.8% 21%

乙烷Ethane 3% 12.5%

乙醇Ethanol 3.3% 19%

乙基醋酸盐,乙酸乙酯Ethyl Acetate 2% 11.5%

苯乙烷,乙苯Ethyl Benzene 0.8% 6.7%

氯乙烷,乙基氯Ethyl Chloride 3.8% 15.4%

乙基氯甲酸盐,氯甲酸乙酯Ethyl Chlorocarbonate

醚乙烷Ethyl Ether

乙烯Ethylene 2.7% 36%

氧化乙烯Ethylene Oxide 3% 100%

氟气Fluorine

甲醛Formaldehyde 7.3% 7%

氟利昂-11 Freon-11

氟利昂-12 Freon-12

氟利昂-22 Freon-22

氟利昂-113 Freon-113

氟利昂-114 Freon-114

氟利昂-123 Freon-123

煤油Fuel Oil or Kerosene 0.7% 5%

汽油Gasoline 1.3% 7.1% 锗烷Germane

庚烷Heptane 1.05% 6.7% 正己烷Hexane 1.1% 7.5% 己烯Hexene

联胺,肼Hydrazine 2.9% 9.8% 氢气Hydrogen 4% 75% 溴化氢Hydrogen Bromide

氯化氢Hydrogen Chloride

氰化氢Hydrogen Cyanide 5.6% 40% 氟化氢Hydrogen Fluoride

硫化氢Hydrogen Sulfide 4% 44% 异丁烷Isobutane 1.8% 8.4% 异丁烯Isobutylene 1.8% 9.6% 异戊烷Isopentane 1.4% 7.6% 异戊二烯Isoprene 1.5% 8.9% 异丙醇Isopropanol 2% 12.7%

JP4 1.3% 8%

JP5

甲烷Methane 5% 15% 甲醇Methanol 6% 36% 甲基醋酸盐Methyl Acetate 3.1% 16% 甲基丙烯酸盐Methyl Acrylate 2.8% 25% 甲基溴,溴甲烷Methyl Bromide 10% 16% 甲基丁醇Methyl Butanol 1.2% 9%

甲基溶纤剂Methyl Cellosolve

甲基氯,氯甲烷Methyl Chloride 8.1% 17.4% 甲乙基酮,丁酮Methyl Ethyl Ketone 1.4% 11.4% 甲基联胺,甲腙Methyl Hydrazine 2.5% 92% 甲基异丁酮Methyl Isobutyl Ketone

甲基硫醇,甲硫醇Methyl Mercaptan 3.9% 21.8% 甲基丙烯酸盐Methyl Methacrylate 1.7% 8.2% 二氯甲烷Methylene Chloride 1.3% 23% 矿物酒精Mineral Spirits 0.8%

氯苯,一氯代苯Monochlorobenzene 1.3% 9.6% 单乙烷胺Monoethylamine

吗啉Morpholine 1.4% 11.2% 石脑油Naphtha 1.1% 5.9% 天然气Natural Gas

一氧化氮Nitric Oxide

二氧化氮Nitrogen Dioxide

三氟化氮Nitrogen Trifluoride

壬烷Nonane 0.8% 2.9% 戊烷Pentane 1.5% 7.8% 全氯乙烯Perchloroethylene

苯酚Phenol 1.8% 8.6% 碳酰氯,光气Phosgene

三氢化磷,磷化氢Phosphine

氯氧化磷,磷酰氯Phosphorus Oxychloride

甲基吡啶Picoline

丙烷Propane 2.1% 9.5% 丙烯Propylene 2% 11.1% 氧化丙烯,环氧丙烷Propylene Oxide 2.3% 36% 硅烷Silane

四氯化硅Silicon Tetrachloride

四氟化硅Silicon Tetrafluoride

苯乙烯Styrene 0.9% 6.8% 二氧化硫Sulfur Dioxide

四氢呋喃Tetrahydrofuran 2% 11.8% 萘满,1,2,四氢化萘Tetraline 0.8% 5%

甲苯Toluene 1.1% 7.1% 甲苯二异氰酸盐Toluene Diisocyanate 0.9% 9.5% 三氯乙烷Trichloroethane 7.5% 12.5% 三氯乙烯Trichloroethylene 8% 10.5% 三乙胺Triethylamine (TEA) 1.2% 8%

三氟乙醇Trifluoroethanol

三甲胺Trimethylamine (TMA) 2% 11.6% 六氟化钨Tungsten Hexafluoride

松脂,松节油Turpentine 0.8%

醋酸乙烯酯Vinyl Acetate 2.6% 13.4% 氯乙烯Vinyl Chloride 3.6% 33% 亚乙烯氯Vinylidene Chloride 6.5% 15.5% 二甲苯Xylene 0.9% 6.7% 醋酸Acetic Acid 4% 19.9% 丙酮Acetone 2.5% 12.8% 氰化甲烷Acetonitrile 3% 16% 乙炔Acetylene 2.5% 100% 丙烯醛Acrolein (Acrylaldehyde) 2.8% 31% 丙烯酸Acrylic Acid 2.4% 8%

丙烯腈Acrylonitrile 3% 17% 烯丙基乙醇,丙烯醇Allyl Alcohol 2.5% 18% 烯丙基氯,氯炳烯Allyl Chloride 2.9% 11.1% 氨气Ammonia 15% 28%

苯甲醚,茴香醚Anisole

五氟化砷Arsenic Pentafluoride

三氢砷化,砷化氢Arsine

苯Benzene 1.2% 7.8% 联苯,联二苯Biphenyl 0.6% 5.8% 三氯化硼Boron Trichloride

三氟化硼Boron Trifluoride

溴气Bromine

丁二烯Butadiene 2% 12% 丁烷Butane 1.9% 8.5% 丁醇Butanol 1.4% 11.2% 丁烯Butene 1.6% 10% 丁基醋酸盐,醋酸丁酯Butyl Acetate 1.7% 7.6% 二硫化碳Carbon Disulfide 1.3% 50% 一氧化碳Carbon Monoxide 12.5% 74% 四氯化碳Carbon Tetrachloride

乙酸溶纤剂Cellosolve Acetate

氯气Chlorine

二氧化氯Chlorine Dioxide

氯丁二烯Chlorobutadiene 4% 20% 氯乙醇,乙氯醇Chloroethanol 4.9% 15.9% 氯仿Chloroform

三氟氯乙烯Chlorotrifluoroethylene 8.4% 16%。