中医治疗慢性浅表性胃炎56例疗效观察

- 格式:pdf

- 大小:184.52 KB

- 文档页数:2

中药胃炎汤治疗慢性浅表性胃炎56例研究摘要】目的:探讨在慢性浅表性胃炎治疗中使用中药胃炎汤的临床疗效。

方法:选取就诊于我院的慢性浅表性胃炎患者112例,根据使用治疗方法的不同进行随机分组,干预组56例、常规组56例,常规组应用3联药物对慢性浅表性胃炎进行治疗,干预组应用中药胃炎汤对慢性浅表性胃炎进行治疗。

治疗后,观察两组的治疗有效率及两组患者的幽门螺杆菌感染率情况。

结果:干预组患者的治疗有效率较常规组的治疗有效率显著改善,差异具有统计学意义(P<0.05)。

对两组患者进行治疗1个月、半年、1年后,两组患者的幽门螺杆菌感染率没有显著的差别,差异不存在统计学意义(P>0.05)。

结论:中药胃炎汤在慢性浅表性胃炎的治疗效果较3联西药的治疗效果好,患者的临床症状恢复较快,在慢性浅表性胃炎的治疗中起到了重要作用,应在临床上积极的应用。

【关键词】胃炎汤;治疗;慢性浅表性胃炎【中图分类号】R242 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2015)33-0179-02慢性浅表性胃炎是一种临床内科比较常见的疾病[1],导致其发病的原因比较多样,如免疫功能的失调、幽门螺旋杆菌的感染、肝胃的不调等,在临床上主要表现为上腹部间断的或者连续的疼痛,该病对患者的食欲造成了严重的影响,损害了患者的健康。

在以往的治疗中大部分是应用西药方法进行治疗,在本研究中探讨在慢性浅表性胃炎治疗中使用中药胃炎汤的临床疗效。

具体的情况介绍如下。

1.资料和方法1.1 资料选取2013.12—2014.8就诊于我院的慢性浅表性胃炎患者112例,其中有男性患者49例,女性患者63例,年龄在32~51岁之间,平均年龄为(42.63 4.15)岁。

根据对其治疗的方法不同进行随机的分组:干预组56例,常规组56例。

患者的一般指标(如年龄、体重等)经过统计学检验,差异均没有统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法常规组:应用3联药物的治疗方法对慢性胃炎进行治疗,3联药物的选择为多潘立酮,奥美拉唑,克拉霉素。

中药治疗浅表性胃炎的临床疗效观察摘要】目的探讨中药治疗慢性浅表性胃炎的临床效果。

方法选择患者46例,应用基本方药(处方:党参,藿香,茯苓,丁香,白术,陈皮,木香,大腹皮,苏梗,蒲公英,甘草)治疗慢性浅表性胃炎患者并随证加减1-4个疗程。

结果临床总有效率91.3%。

结论中药治疗慢性浅表性胃炎疗效确切,值得临床推广应用。

【关键词】中药治疗浅表性胃炎疗效观察慢性浅表性胃炎是消化系统的常见病、多发病。

此病患者常在进食后出现上腹部不适或隐隐作痛、嗳气、恶心、呕吐、胃内反酸等消化不良的症状。

传统医学认为,慢性浅表性胃炎属于胃脘痛、腹胀、嘈杂、痞满等范畴,此病患者多是由于外感寒热、内伤劳倦、饮食不节、情志不畅等因素使其脾胃的功能受损,导致其脾胃的运化失常、胃失和降、气机阻滞,从而引发此病。

总结我院2008年应用中药治疗的46例慢性浅表性胃炎患者的资料,报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料全部病例均为我院住院或门诊患者,其中男26例,女20例,年龄20-67岁,平均年龄41岁。

1.2 诊断标准全部病例均经纤维胃镜检查及胃粘膜活检诊断为慢性浅表性胃炎,主要症状表现为胃脘部都会出现不同程度的疼痛,且多为反复发作的隐痛。

这类患者在进食后其疼痛的症状可加重,部分患者可出见嗳气、恶心、呕吐、乏力、胃内反酸、上腹胀满、食欲不振等症状,多数患者可出现消瘦、贫血、舌红、舌厚、苔黄腻、脉弦细等症状。

大部分患者体征为剑突下压痛。

1.3 疗效评定标准根据临床症状、胃镜及病理检查综合评定疗效。

治愈:临床症状消失,3-6个月后复查胃镜及病理检查均正常;好转:主要症状缓解或减轻50%以上,胃镜及病理检查好转;未愈:症状无改善或改善不明显,胃镜及病理检查无变化。

1.4治疗方法全部患者均给予中药治疗,并随证加减。

基本方药组成:党参12g,藿香9g,茯苓15g,丁香9g,白术10g,陈皮10g,木香10g,大腹皮20g,苏梗10g,蒲公英20g,甘草6g。

中西医结合治疗慢性浅表性胃炎脾胃湿热型疗效观察慢性浅表性胃炎是一种常见的胃部疾病,主要症状包括胃痛、饱胀、恶心、呕吐和食欲不振等。

中医理论认为,慢性浅表性胃炎脾胃湿热型是其中一种病理类型,主要特点是脘腹胀满,食欲不振,口苦口干,大便黏滞等症状。

传统的西医治疗方法常常采用抗生素和抗酸药物,但由于抗生素的不良反应和易产生耐药性,以及长期使用抗酸药物可能导致胃酸分泌减少、细菌感染、胃肠功能紊乱等问题,因此患者常常寻求中医治疗方案来寻求更好的疗效。

中西医结合治疗慢性浅表性胃炎脾胃湿热型,不仅能够缓解症状,还可以调整身体内环境,提高免疫力,改善胃肠功能,减少复发的几率。

本文通过对慢性浅表性胃炎脾胃湿热型患者采用中西医结合治疗并观察其疗效,为该疾病的临床治疗提供参考。

一、中西医结合治疗原则中西医结合治疗慢性浅表性胃炎脾胃湿热型的原则是“清热燥湿、理气健脾、和胃止痛”。

具体包括以下几个方面:1. 清热燥湿:采用中药治疗,清热祛湿,如白术、苍术、茯苓、泽泻等药物,以净化胃肠内环境,清除湿热之邪。

2. 理气健脾:通过针灸、艾灸、推拿等中医物理疗法,促进胃肠蠕动,改善消化功能,加强脾胃的功能。

3. 和胃止痛:采用中药治疗,和胃止痛的减轻症状。

如苍术、山楂等具有和胃止痛功效的中药。

4. 调整饮食:根据患者的实际情况,合理调整饮食,避免辛辣刺激性食物,多食用清淡易消化的食物,如蔬菜、水果等。

二、疗效观察设计为了观察中西医结合治疗慢性浅表性胃炎脾胃湿热型的疗效,在临床上选择30例符合脾胃湿热型慢性浅表性胃炎诊断标准的患者,包括男性13例,女性17例,年龄在30岁至60岁之间,平均年龄45岁。

患者被随机分为两组,即观察组和对照组,每组15例。

观察组患者接受中西医结合治疗,对照组患者接受传统的西医治疗。

在治疗前、治疗后4周和治疗后8周对两组患者的临床症状进行评估,主要包括脘腹胀满、食欲不振、口苦口干、恶心呕吐等症状的缓解情况,采用自身感觉评分法进行评估。

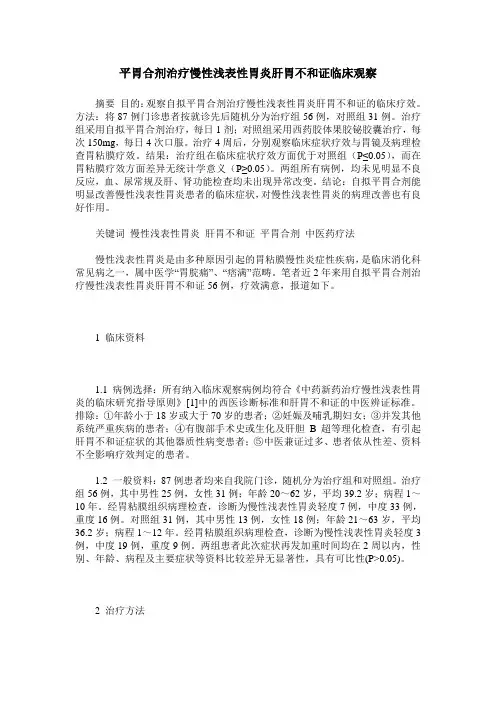

平胃合剂治疗慢性浅表性胃炎肝胃不和证临床观察摘要目的:观察自拟平胃合剂治疗慢性浅表性胃炎肝胃不和证的临床疗效。

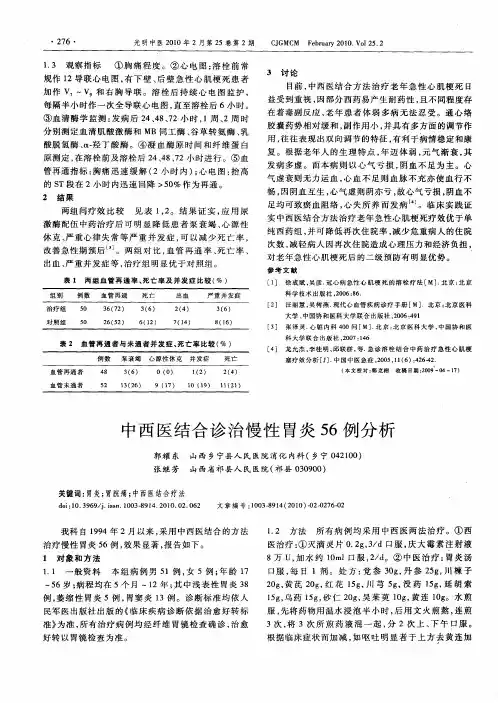

方法:将87例门诊患者按就诊先后随机分为治疗组56例,对照组31例。

治疗组采用自拟平胃合剂治疗,每日1剂;对照组采用西药胶体果胶铋胶囊治疗,每次150mg,每日4次口服。

治疗4周后,分别观察临床症状疗效与胃镜及病理检查胃粘膜疗效。

结果:治疗组在临床症状疗效方面优于对照组(P≤0.05),而在胃粘膜疗效方面差异无统计学意义(P≥0.05)。

两组所有病例,均未见明显不良反应,血、尿常规及肝、肾功能检查均未出现异常改变。

结论:自拟平胃合剂能明显改善慢性浅表性胃炎患者的临床症状,对慢性浅表性胃炎的病理改善也有良好作用。

关键词慢性浅表性胃炎肝胃不和证平胃合剂中医药疗法慢性浅表性胃炎是由多种原因引起的胃粘膜慢性炎症性疾病,是临床消化科常见病之一,属中医学“胃脘痛”、“痞满”范畴。

笔者近2年来用自拟平胃合剂治疗慢性浅表性胃炎肝胃不和证56例,疗效满意,报道如下。

1 临床资料1.1 病例选择:所有纳入临床观察病例均符合《中药新药治疗慢性浅表性胃炎的临床研究指导原则》[1]中的西医诊断标准和肝胃不和证的中医辨证标准。

排除:①年龄小于18岁或大于70岁的患者;②妊娠及哺乳期妇女;③并发其他系统严重疾病的患者;④有腹部手术史或生化及肝胆B超等理化检查,有引起肝胃不和证症状的其他器质性病变患者;⑤中医兼证过多、患者依从性差、资料不全影响疗效判定的患者。

1.2 一般资料:87例患者均来自我院门诊,随机分为治疗组和对照组。

治疗组56例,其中男性25例,女性31例;年龄20~62岁,平均39.2岁;病程1~10年。

经胃粘膜组织病理检查,诊断为慢性浅表性胃炎轻度7例,中度33例,重度16例。

对照组31例,其中男性13例,女性18例;年龄21~63岁,平均36.2岁;病程1~12年。

经胃粘膜组织病理检查,诊断为慢性浅表性胃炎轻度3例,中度19例,重度9例。

中医治疗慢性浅表性胃炎的临床分析慢性浅表性胃炎是一种常见的消化系统疾病,占慢性胃炎的一半以上,临床上可分为单纯型、出血型及糜烂型三种。

此病应在早期及时治疗,若处理不当,有癌变的可能。

西医主要以抗幽门螺旋杆菌治疗为主,但疗效不甚显著。

中医在长期实践的基础上,对疾病症状的改善积累了丰富的经验。

2005年1月~2010年1月笔者对来我院治疗的120例慢性浅表性胃炎患者进行中医辨证施治,疗效显著,现报道如下:1 资料与方法1.1 一般资料选取2005年1月~2010年1月我院慢性浅表性胃炎患者120例,将其随机分为对照组与治疗组,每组各60例。

其中,男68例,女52例;年龄19~62岁,平均47.3岁;病程3个月~20年。

根据中医对慢性浅表性胃炎患者分型:①胃阴不足型:对照组12例,治疗组11例;②脾胃虚寒型:对照组8例,治疗组9例;③脾胃湿热型:对照组22例,治疗组21例;④肝肾不和型:对照组18例,治疗组19例。

两组在性别、年龄、人数、病程及中医分型等方面比较差异无统计学意义(P0.05)。

1.2 纳入与排除标准根据中国中西医学会制订的诊断标准,患者年龄18~62岁,均经过电子胃镜检查确诊,有食欲不振、呃逆、嗳气、胃痛及胃胀等症状,并在我院治疗前接受其他治疗但效果不佳。

排除多种药物过敏及过敏体质者,妊娠及哺乳期妇女,精神病患者,合并心、脑、肝、肾及造血系统疾病患者,合并胃黏膜重度异型增生及消化性溃疡患者。

1.3 方法治疗组给予中医辨证施治。

1.3.1 胃阴不足型①临床表现:患者消瘦乏力、口燥咽干、舌红少津。

②治法:酸甘化阴、养阴益胃。

③方药:萸肉12 g、丹皮12 g、石斛12 g、玉竹12 g、知母12 g、枸杞子15 g、生地15 g、麦冬15 g、沙参15 g。

④随症加减:食欲不振者加用吴茱萸、黄连;口燥咽干者加用芦根、石膏。

1.3.2 脾胃虚寒型①临床表现:胃痛不止、空腹加重、舌淡苔白、大便溏泻。

慢性浅表性胃炎的中医治疗方法

(临床案例)

患者周某,男,66岁,胃痛10余年,进食稍多即胀痛,曾多次胃镜检查示“浅表性胃炎”,迭进中西药物不见疗效。

刻诊:舌鲜红少苔,脉微弦。

脾胃病应重舌象,患者舌鲜红少苔,据舌象常理应以滋养胃阴凉药为主,而患者反映前医处方多用凉药,且服后症状加剧,平时畏生冷之品。

考虑此病例舌象与主证不符,治以温胃健脾,行气止痛,处方:高良姜10克,制香附10克,茯苓10克,党参15克,当归10克,白术10克,怀山药30克,丹参10克,炒麦芽、炒谷芽各15克,陈皮6克,神曲10克,甘草6克。

7剂,水煎服。

同时嘱患者注意养成细嚼慢咽的良好饮食习惯。

一周后复诊,患者症状明显改善,舌鲜红,但较前有薄苔出现。

效不更方,按前方略事加减,15剂后诸症消失,随访半年病情稳定。

按:舌象是中医望诊的重要组成部分,是中医辨证论治的一个重要依据。

舌证相符,辨证论治准确性就大,但临床“证”“舌”不一致的情况也不少,多见于久病患者或疑难病例,这时医者必须全面考虑,辨析真伪,排除主观臆断,抓住主要矛盾,在“证”“舌”辨证发生矛盾时,就应因人、因病制宜,结合其他症状进行分析,不能拘泥于书本。

这是临床提高疗效的重要方法。

中西医结合治疗慢性浅表性胃炎50例临床疗效观察摘要:目的观察中西医结合治疗慢性浅表性胃炎的临床疗效。

方法选取我院收治的100例慢性浅表性胃炎患者为研究对象,随机分为对照组和观察组各50例,对照组采用西药治疗,观察组在西药治疗基础上,添加自拟中药方剂治疗,比较2组临床疗效。

结果观察组在痊愈率、总有效率2个方面都优于对照组,且差异具有统计学意义(P <0.05)。

结论采用中西药结合治疗慢性浅表性胃炎能够取得更加显著的效果,值得临床推广。

关键词:西医;中药;慢性浅表性胃炎;临床疗效慢性浅表性胃炎主要是患者的胃黏膜出现非特异性的炎症病变,它是一种发病范围较广,病情状况较为缠绵的疾病。

近年来,人们的饮食结构在不断地发生着改变,生活节奏也在不断地加快,使得这种病症的发病呈现出逐年上升的趋势[1]。

目前,临床主要采取抑酸、保护胃黏膜、促进胃肠蠕动等治疗方法。

本院自2013年2月~2014年9月应用自拟中药汤剂治疗慢性浅表性胃炎患者,取得满意疗效,1 资料与方法1.1 一般资料选择我院收治的慢性浅表性胃炎患者 100例,随机分为观察组和对照组,每组50例。

观察组中男32例,女18 例,年龄19~70岁,平均年龄(43 ±2.5)岁,病程6~48个月,平均病程(30±0.5)个月。

疾病分型均为气滞胃寒型:临床表现:胃部胀满不适15例,进食后加重9例,胸闷10 例,呃逆4 例,食欲减退3例,嗳气4例,恶心5例。

对照组中男33例,女17例,年龄18~68岁,平均年龄(45 ±2.5)岁,病程8~46个月,平均病程(32 ±0.5)个月。

临床表现:胃部胀满不适16例,进食后加重12例,胸闷8例,呃逆3例,食欲减退4例,嗳气5例,恶心2例。

两组患者在性别、年龄、病程等一般资料方面比较,,差异无统计学意义(P >0.05)。

1.2 治疗方法对照组患者单纯地采用西药对症治疗,根据患者自身的实际症状采用奥美拉唑抑制患者胃酸的过分分泌,采用吗丁啉促进患者胃的蠕动,然后再根据患者自身的需要配合其他西药进行治疗。

中医治疗慢性胃炎52例的疗效观察目的:探讨中医治疗慢性胃炎52例的临床疗效。

方法:选取近些年以来我院收治的慢性胃炎患者52例,采取益气活血养阴法进行治疗。

对患者病例资料进行分析比较研究。

结果:本组52例患者中显效者24例(46.2%),有效者23例(44.2%),无效者5例(9.6%),总体有效率达到90.4%,治疗效果显著。

大多数患者的急性炎症以及其胃部粘膜病变均在治疗之后有所好转。

结论:中医治疗慢性胃炎症状缓解较快并且治愈后不易复发,是治疗慢性胃炎的一种可行的方案。

标签:慢性胃炎:中医治疗;疗效观察;临床研究引言慢性胃炎是胃病当中极为常见的一种症状,其临床表现为上腹部疼痛并且伴随有反酸、饱胀等现象。

慢性胃炎是由于不同类型的发病原因所引发的胃部粘膜的慢性炎症或者是萎缩性的病变,其发病的实质,是胃部粘膜之上的上皮在受到了反复的损伤之后,加上其粘膜的特异再生能力,进而导致不可逆的固有胃腺体的萎缩,严重时甚至会逐步消失。

本病较为常见,在接受胃镜检查的患者当中,大约占到了80%以上,并且男性患者要多于女性。

并且此病会随着年龄的逐渐增长而导致发病率的升高。

为了进一步的探讨慢性胃炎的治疗方案,现将我院近年来收治的52例患者临床资料进行分析研究,且总结如下。

1资料与方法1.1一般资料选取我院近年来收治的慢性胃炎患者52例,年龄在25至64岁之间,平均年龄43岁。

其中男性患者34例,女性患者18例。

患者病程在2年至25年之间,平均病程为8年。

1.2治疗方法本组52例患者均采用益气活血养阴法进行治疗。

姜半夏9g、沙参9g、枳壳9g、当归10g、党参14g、麦冬9g、炒扁豆15g、白芍10g、丹参10g、川黄连5g、灸甘9g。

加水煎400ml药剂,每日早晚各服用200ml,饭前半小时服用。

同时,针对胃酸缺失患者加木瓜15g及乌梅15g;针对伴随有胃部粘膜脱落患者加炮山甲9g、柴胡9g、升麻9g、桔梗9g;针对胆汁倒流患者加柴胡9g、郁金9g、竹茹9g;针对伴随有十二指肠胃部炎症以及胃溃疡患者加白及10g、白芷10g、海螺蛸15g;针对伴随有腺体不典型增生患者加炮山甲10g、生牡蛎15g;针对伴随有肠道上皮生化患者加水蛭5g、白花蛇舌30g、浙贝6g。