三种不同类型膜性肾病的临床病理分析

- 格式:pdf

- 大小:752.73 KB

- 文档页数:3

关于特发性膜性肾病的临床诊疗分析特发性膜性肾病(idiopathic membranous nephropathy,IMN)是指肾小球滤膜中膜性免疫沉积物的形成和肾小球滤过功能受损,但原因不明的一种肾脏疾病。

其临床症状主要表现为蛋白尿和肾功能不全,临床诊疗分析如下。

一、临床症状:特发性膜性肾病的常见症状包括:蛋白尿、水肿、高血压和肾功能不全。

蛋白尿是特发性膜性肾病的主要表现,常呈“三聚三漏”型蛋白尿,即大量的白蛋白、少量的β2-微球蛋白和小量的IgG、IgM存在于尿液中。

肾功能不全在多数患者中逐渐发展,部分患者最终进展为慢性肾功能衰竭。

二、诊断:特发性膜性肾病的诊断主要依靠肾活检病理学检查。

肾活检可以显示肾小球滤膜呈现“蓝外红内”特征,即膜性免疫沉积物在肾小球滤膜的外层和内层淀粉样变性的局灶沉积。

免疫荧光染色可显示肾小球中IgG、C3及其他免疫球蛋白的沉积情况,电子显微镜可观察到细胞外的膜性免疫沉积物。

三、治疗:特发性膜性肾病的治疗目标是延缓或防止疾病的进展,减少肾小球滤过功能的损害,避免肾功能衰竭的发生,并改善患者的生活质量。

目前的治疗方法主要包括药物治疗和肾替代治疗两种。

1.药物治疗:(1)糖皮质激素(如泼尼松):对于不伴有肾功能不全的患者,糖皮质激素是首选的治疗药物。

通常采用剂量较高的激素疗法,即每日口服泼尼松1mg/kg,分2次或3次服用,疗程为6个月。

(2)免疫抑制剂:对于不适合糖皮质激素治疗或糖皮质激素治疗无效的患者,可考虑使用免疫抑制剂治疗。

常用的免疫抑制剂有环磷酰胺、硫唑嘌呤和氯化钙。

2.肾替代治疗:肾功能不全的患者,特别是伴有严重的尿毒症症状或严重的电解质紊乱的患者,应及时进行肾替代治疗。

肾替代治疗包括血液透析和肾移植两种方法,根据患者的具体情况选择适合的治疗方式。

四、预后:特发性膜性肾病的预后较为不确定,部分患者可自行缓解,但也有部分患者疾病进展迅速。

治疗能够改善预后,但并不能完全逆转疾病的进展。

不同年龄段特发性膜性肾病患者的临床病理特征及预后分析陈宇;陈若如;黄蔚霞【期刊名称】《浙江医学》【年(卷),期】2022(44)7【摘要】目的比较不同年龄段特发性膜性肾病(IMN)患者的临床病理特征,并分析其预后情况。

方法回顾性选取2006年9月至2019年11月在温州市中医院经肾活检诊断为IMN并有完整随访资料的患者345例。

其中年龄<35岁的66例患者为青年组,35~60岁的175例患者为中年组,>60岁的104例患者为老年组。

分析并比较3组患者的临床资料、肾脏病理特征及预后情况,包括发生主要终点事件和次要终点事件。

主要终点事件:血肌酐翻倍或全因死亡或进展至终末期肾病(ESRD)。

次要终点事件:完全缓解(CR)和部分缓解(PR)。

结果青年组和老年组患者中男性比例高于中年组(均P<0.05)。

老年组患者水肿、高血压比例>中年组>青年组(均P<0.05)。

青年组患者血总蛋白、血白蛋白、血IgG、血补体3等水平异常最严重,其次为老年组,中年组最佳(均P<0.05)。

与其他两组比较。

3组患者血尿素氮、血肌酐、血尿酸、TC、LDL、eGFR等水平异常及血肌酐翻倍或进展至ESRD均最严重,CR或PR比例最低(均P<0.05)。

3组患者球性硬化、间质炎性细胞浸润、间质纤维化、肾小管萎缩、小动脉壁增厚、细动脉透明变性、小动脉病变等情况比较差异均有统计学意义(均P<0.05)。

老年组患者累积肾脏存活率最低,最容易发生ESRD,其次为青年组,而中年组预后最佳(P<0.05)。

3组患者次要终点事件生存曲线比较差异无统计意义(P>0.05)。

结论老年IMN患者更多合并高血压等慢性疾病,而青年IMN患者起病时病情往往更重。

随着年龄增长,患者的基础肾功能、小管间质病变和小动脉硬化等病变均逐渐加重。

老年IMN患者预后最差,青年患者次之,而中年患者预后相对较好。

肾脏病理学分型肾脏病理学分型是指根据肾脏组织病变的特点和临床表现将肾脏疾病分为不同类型的一种分类方法。

通过病理学分型,可以更好地了解肾脏疾病的发展过程和预后,并为临床诊断和治疗提供指导。

本文将介绍几种常见的肾脏病理学分型。

一、肾小球肾炎分型肾小球肾炎是指发生在肾小球的一组疾病,其主要特点是肾小球基底膜的炎症反应和肾小球滤过功能的损害。

根据肾小球肾炎的病理学表现和临床特点,可将其分为以下几种类型:1. 膜性肾病:以肾小球基底膜增厚和免疫复合物沉积为主要特征,常见于成年人。

2. 狼疮性肾炎:是系统性红斑狼疮的一种表现形式,可导致肾小球肾炎和肾小管间质损害。

3. IgA肾病:以IgA免疫复合物在肾小球沉积为主要特征,是成年人常见的肾小球肾炎类型。

4. 膜增生性肾炎:以肾小球内增生性病变和肾小球基底膜增厚为主要特征,多见于儿童和青少年。

5. 肾小球局灶节段性肾炎:以肾小球局灶节段性病变和免疫复合物沉积为主要特征,是一种常见的原发性肾小球肾炎。

二、肾小管间质肾炎分型肾小管间质肾炎是指发生在肾小管和间质的一组疾病,其主要特点是肾小管和间质的炎症反应和损害。

根据病变的特点和临床表现,肾小管间质肾炎可分为以下几种类型:1. 急性间质性肾炎:以急性肾小管坏死和间质炎症为主要特征,常见于感染后肾炎和药物过敏性肾炎。

2. 慢性间质性肾炎:以慢性间质炎症和肾小管萎缩为主要特征,多见于慢性肾小球肾炎和间质性肾炎。

3. 药物相关性间质性肾炎:是由于长期使用某些药物(如非甾体类抗炎药物、抗生素等)导致的间质性肾炎。

三、肾小管-间质-肾小球疾病分型肾小管-间质-肾小球疾病是指累及肾小球、肾小管和间质的一组疾病,其病理学特点和临床表现较为复杂。

根据病变的特点和临床表现,肾小管-间质-肾小球疾病可分为以下几种类型:1. 急进性肾小球肾炎:以急性肾小球肾炎和急性肾衰竭为主要特征,病情进展迅速。

2. 肾小管间质性肾炎-慢性肾小球肾炎综合征:以慢性间质性肾炎和慢性肾小球肾炎为主要特征,病情进展较缓慢。

肾病综合征常见病理类型有哪些肾病综合症,有原发性以及继发性之分,而我们都知道这种病理类型各不相同,所以面对这种情况,采取的治疗以及生活当中,需要注意的问题也是有不同的,那么下面我们来分析一下,肾病综合征的病理类型,只有科学地认识这些常识,了解他的差异和区别,才可以正确有效的治疗预防。

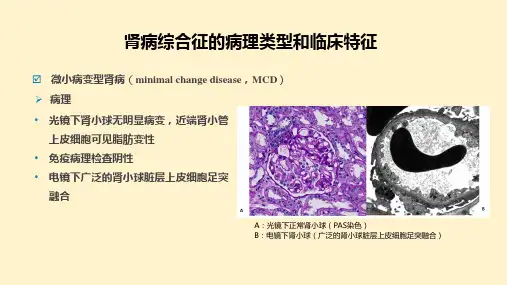

1.微小病变性肾病(MCN):光镜下肾小球基本正常,近曲小管上皮细胞脂肪变性,免疫荧光阴性是本病特征之一。

电镜下可见上皮细胞足突广泛融合,伴上皮细胞空泡变性,微绒毛形成,无电子致密物沉积。

本型多见于少年儿童,水肿常为首要临床表现,几乎所有病例均呈肾病综合征或大量蛋白尿,镜下血尿发生率低,不出现肉眼血尿。

本病对激素敏感,反复发作可转为局灶节段性肾小球硬化。

2.系膜增生性肾小球肾炎(MsPGN):光镜下早期以系膜细胞增生为主,后期系膜基质增多,肾小球所有小叶受累程度一致,依其增生程度可将其分为轻、中、重3度。

Masson染色有时于系膜区及副系膜区可见到嗜复红沉积物。

免疫荧光检查可将其分为IgA肾病及非IgA肾病。

前者以IgA沉积为主,常伴有C3沉积,后者以IgM或IgG沉积为主。

电镜于系膜区及内皮下可见到电子致密物。

本型肾病综合征多见于青少年,临床表现多样,血尿IgA肾病的发生率高于非IgA肾病。

3.局灶节段性肾小球硬化(FSGS):肾小球局灶性节段性损害,影响几个肾小球(即局灶损害)和肾小球的部分小叶(即节段损害),常从皮质深层近髓质部位肾小球开始,硬化部位通常与邻近的肾小囊壁粘连,玻璃样物质特征性地存在于受损毛细血管袢的内皮细胞下。

免疫荧光示局灶硬化处lgM和C3不规则、团块状或结节状沉积。

电镜可见大部分或全部肾小球广泛融合,内皮细胞下及系膜区有电子致密物沉积。

本病好发于青少年,男多于女,血尿发生率很高,并可见肉眼血尿,对糖皮质激素及细胞毒药物不敏感,小儿及对糖皮质激素治疗有反应者预后相对较好。

很多的疾病有不同的类型,但是有的时候它的一些症状是相似的,所以才会让人们在治疗的过程当中,产生混淆而耽误了科学的治疗时间,所以希望大家对这些常识,要有科学的认识和了解,尽量减少这种问题给自己产生的不利影响。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢肾病综合征的病理类型分析导语:肾病综合征的病理类型各不相同,所以说对于患者而言,也要根据自己的病理类型,去采取最有效的治疗方案,因为疾病当然应该做到对症下药,如肾病综合征的病理类型各不相同,所以说对于患者而言,也要根据自己的病理类型,去采取最有效的治疗方案,因为疾病当然应该做到对症下药,如果你不能够根据自己的情况,采取最科学的治疗方案,那么只会带来更加不利的影响和后果,所以下面就为大家介绍,肾病综合征的病理类型。

(1) 肾病综合征病理类型之一--微小病变性肾病肾病综合征病理类型之一微小病变性肾病的临床特点为:病理以肾小球上皮细胞足突融合为特点,起病隐匿,多见于儿童及青少年,占儿童肾病综合征的2/3,在成人中占原发性肾病综合征的20%,且多见于青年。

临床表现为原发性肾病综合征I型,镜下血尿20-25%,绝对无肉眼血尿。

本病理类型的预后总的来说良好。

10年存活率大于90%,死亡者大都为成人,尤其是老年病者,死亡的主要原因并非肾病综合征本身,而是心血管疾病和感染,而感染往往是不妥善地使用激素和细胞毒性药的副作用。

此类病理类型很少发展到慢性肾衰,因而在治疗时,及时积极控制治疗,会有很好的治疗效果的。

(2)肾病综合征病理类型之二--系膜增生性肾小球肾炎肾病综合征病理类型之二系膜增生性肾小球肾炎的临床特点为:好发于青少年,可无前驱感染,隐匿起病也可急性发作。

多伴有血尿(以镜下血尿为主)及轻、中度高血压。

本病有50%的病人用激素治疗后,可获得完全缓解,其远期预后目前仍不清楚。

对标准疗程无效的病人,其预后多数不好。

本病合并有局灶性节段性硬化,可能会发展至慢性肾衰。

(3)肾病综合症病理类型之三--局灶性节段性肾小球硬化肾病综合症病理类型之三局灶性节段性肾小球硬化的临床特点预防疾病常识分享,对您有帮助可购买打赏。

不同年龄特发性膜性肾病临床及病理分析王缨;胡贵荣;赵青【期刊名称】《南昌大学学报(医学版)》【年(卷),期】2015(000)003【摘要】目的:比较青年、中年、老年人特发性膜性肾病(IMN)的临床病理特点,探讨它们之间的异同点。

方法79例 IMN 患者,按年龄分为青年(15~29岁)组(21例)、中年(30~59岁)组(41例)、老年(60~75岁)组(17例),对其临床病理资料进行回顾性分析。

结果3组临床分型均以肾病综合征为主,各组临床分型构成比差异无统计学意义(P >0.05)。

老年组高血压发生率、血肌酐明显高于青年组和中年组,eGFR 明显低于青年组、中年组。

青年组血尿发生率明显高于中年组和老年组。

青年组病理分期以Ⅰ期膜性肾病为主(85.7%),明显高于其他两组;同时系膜细胞增生、“满堂亮”现象及电镜下电子致密物多部位沉积百分比均明显高于其他两组。

老年组肾小管间质半定量积分、小血管病变积分明显高于其他两组。

结论不同年龄组的 IMN 既有相同点,也有不同点。

熟悉它们的异同点,将有助于 IMN 诊治水平的提高。

%ABSTRACT:Objective To investigate the similarities and differences in clinicopathologic charac-teristics of idiopathic membranous nephropathy (IMN)amongyouth,middle-aged and older pa-tients.Methods Seventy-nine patientswith IMN were divided into three groups:young group (15-29 years old,n = 21),middle-aged group (30-59 years old,n = 41)and older group (60-75 years old,n= 17).The clinicopathologic data were retrospectively analyzed.Results Nephrotic syndrome was the main clinical manifestationin the three groups.There were no significant differences in the composition of clinical manifestations among the three groups(P >0.05).The incidence of hypertension,level of serum creatinine,semi-quantitative score for renal tubulointer-stitium and score for small vascular lesions in older group were significantly higher than those in young group and middle-aged group.The estimated glomerular filtration rate (eGFR)in older group was significantly lower than that in young group and middle-aged group.The incidence of anemia in young group was significantly higher than that in middle-aged group and older group. The incidences of grade I membranous nephropathy,mesangial proliferation and"full-house" and the percentage of multi-site electron dense deposits in young group were significantly higher than those in middle-aged group and older group.Conclusion There are some similarities and differ-ences in IMN among patients of different ages,which can help to improve the diagnosis and treat-ment of IMN.【总页数】4页(P58-61)【作者】王缨;胡贵荣;赵青【作者单位】南昌大学第一附属医院肾内科,南昌 330006;南昌大学第一附属医院肾内科,南昌 330006;南昌大学第一附属医院肾内科,南昌 330006【正文语种】中文【中图分类】R692【相关文献】1.不同年龄特发性膜性肾病患者临床与病理分析 [J], 蔡娟娟;顾开宏;郭玉;徐丹;段亚丽;翁昌亚;陆晨2.不同年龄特发性膜性肾病患者临床及病理特征分析 [J], 吴丽华;马亚琪;彭佳楠;俞敏;陈孟华3.不同年龄特发性膜性肾病临床及病理分析 [J], 王缨;胡贵荣;赵青;4.不同年龄段特发性膜性肾病的临床特征差异性分析 [J], 安凌春;高杨;阮秀芳5.特发性膜性肾病合并其他肾脏病理损害的临床病理特征分析 [J], 翟亚玲; 陈雅卓; 窦艳娜; 刘栋; 程根阳; 肖静; 赵占正; 刘章锁因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

IgA肾病三种病理分级的比较及与临床指标的相关性分析的开题报告一、选题背景:IgA肾病是一种比较常见的慢性肾脏疾病,其发病率在全球范围内都比较高,且在亚洲地区尤其常见。

IgA肾病的病理特征包括肾小球内有大量IgA免疫复合物沉积,并且存在不同程度的肾小球和肾小管间质损害。

临床上常见的IgA肾病症状包括肉眼血尿、蛋白尿等症状,其治疗难度较高,且救治效果也较为不理想。

在对IgA肾病进行临床研究时,通常采用不同的病理分期方法对IgA肾病进行分类。

目前开展较多的分类方法是采用三种病理分级,即MESTC(M-肾小球系膜区增宽,E-内皮细胞增生,S-肾小球硬化,T-肾小管萎缩,C-系膜肥大)病理评分系统。

采用这种病理分级系统可以更明确地观察到IgA肾病的肾组织损伤情况,且能够指导临床治疗策略的制定。

然而,目前针对不同病理分级的IgA肾病,其临床表现和预后都有很大差异,因此了解三种病理分级及其与临床指标的相关性对于IgA肾病的治疗和预后判断具有重要意义。

二、研究目的:本研究的主要目的是探讨MESTC三种病理分级与IgA肾病的临床表现之间的相关性,进一步掌握IgA肾病的病理特点和临床表现,为IgA肾病的治疗提供更为科学的依据。

三、研究内容和方法:1. 研究内容:(1)对IgA肾病病例的资料进行回顾性分析,包括病例的性别、年龄、临床表现、实验室检查数据等。

(2)根据MESTC三种病理分级对所有的病例进行分类,比较不同病理分级对IgA肾病的临床表现和预后的影响。

(3)分析不同病理分级的IgA肾病患者的肾组织病理特征,探讨MESTC病理评分系统的临床应用价值。

2. 研究方法:(1)收集一定数量的IgA肾病患者的病例资料和组织检查结果。

(2)将所有患者根据MESTC三种病理分级进行分类,分别比较不同病理分级的患者在性别、年龄、临床表现、实验室检查数据等方面的差异。

并进行统计分析和相关性分析。

(3)用组织学方法对不同病理分级的IgA肾病患者的肾组织进行病理分析,并对组织特点进行比较。

膜性肾病诊断与治疗新进展膜性肾病是一种以免疫复合物在肾小球基底膜沉积为特征的肾小球疾病。

在过去的几十年里,膜性肾病的发病率呈逐年上升趋势。

根据临床病理特征,膜性肾病可分为原发性和继发性两种类型。

原发性膜性肾病是指不明原因的肾小球基底膜肾炎,而继发性膜性肾病则是由其他病因引起的基底膜肾炎。

诊断膜性肾病的诊断主要包括临床表现、尿液分析以及肾脏生物检查等多个方面。

首先,患者在早期症状一般较轻微,主要表现为肾功能下降、蛋白尿以及水肿等症状。

其次,尿液分析是膜性肾病的另一个重要诊断手段,近年来越来越多地应用到临床实践中。

正常情况下,肾小球基底膜具有较强的电荷特性,可有效阻止负电荷分子如蛋白质进入尿液中,因此,蛋白尿是膜性肾病的常见表现之一。

此外,还可以通过血清免疫学检查、超声检查等手段来深入了解患者的病情。

治疗针对膜性肾病的治疗主要可分为非特异治疗和特异性治疗两大类。

非特异治疗:非特异治疗主要包括糖皮质激素、免疫抑制剂以及ACEI/ARB等药物的应用。

其中,糖皮质激素和免疫抑制剂是膜性肾病治疗的基础,其具体作用机制是通过抑制免疫系统的异常反应,减轻肾小球炎症反应以及肾小球基底膜沉积,从而达到治疗的目的。

此外,ACEI/ARB可通过抑制肾素-血管紧张素-醛固酮系统的激活,发挥保护肾脏功能、减轻高血压的作用。

特异性治疗:随着对膜性肾病发病机制的深入研究,越来越多的特异性治疗手段被广泛应用于临床实践中。

抗炎症治疗、细胞因子治疗以及新型免疫治疗等均可作为膜性肾病治疗的选择。

抗炎治疗主要包括山莨菪碱、丙磺舒等药物,可以通过降低炎症反应,抑制细胞因子、趋化因子等免疫介质的表达,缓解病情。

细胞因子治疗则是基于对不同细胞因子的研究得出的,如TGF-β、IL-2等,通过调节免疫过程中的细胞因子表达来达到治疗的效果。

新型免疫治疗主要包括单克隆抗体、白介素受体拮抗剂等,目前已经成为膜性肾病治疗的研究热点。

总之,随着对膜性肾病发病机制的深入研究以及治疗技术的不断进步,越来越多的治疗手段被广泛应用于临床实践中,有望为临床膜性肾病患者提供更加有效的治疗手段。

关于特发性膜性肾病的临床诊疗分析特发性膜性肾病(简称MN)是一种常见的肾小球疾病,其临床病理特征为肾小球毛细血管内膜下有局灶或弥漫性明显增厚及典型的颗粒样和/或均匀分布的免疫球蛋白G(IgG)沉积,因此也称为膜增生性肾小球肾炎。

MN是成年人的主要原发性肾小球疾病之一,尤其多见于中老年人。

MN的临床表现多样,从无症状性蛋白尿到急性肾功能不全均可见,因此在诊断和治疗过程中需要密切的临床监测和综合判断。

一、临床表现MN的患者通常会出现轻到中度的蛋白尿,部分患者可伴有镜下血尿。

研究表明,蛋白尿高度阳性(>3.5g/d)与预后不良相关。

部分患者可能会出现水肿、高血压、肾功能减退等症状。

在某些患者中,表现为肾损害的临床症状并不典型,需要我们通过临床和实验室检查来全面评估患者的病情。

还有研究表明,MN患者有心血管疾病和血栓形成的危险性增加。

对于MN患者的临床监测尤为重要。

二、诊断MN的确诊需要依赖于肾脏活检病理学检查,病理检查通常可以显示毛细血管毛细血管内膜呈弥漫性或局灶性增厚伴有IgG、C3等免疫球蛋白免疫荧光染色阳性。

还需要进一步排除继发性膜性肾病的可能性,例如系统性红斑狼疮、糖尿病、恶性肿瘤等。

对于有典型MN临床表现的患者,有时可以根据血清学检查来初步判断其类型,例如MN患者的血清抗波形蛋白(anti-PLA2R)抗体检测。

三、治疗对于MN的治疗主要包括保守治疗和药物治疗。

保守治疗包括限制蛋白摄入、控制高血压、预防水肿等。

还需要根据患者的具体情况进行相应的药物治疗。

目前认为,药物治疗包括激素治疗和免疫抑制剂治疗是主要的治疗手段。

对于那些伴有中度到重度蛋白尿的患者,激素治疗通常可以显著降低蛋白尿水平。

激素治疗也伴有明显的副作用,如感染、糖尿病等,因此患者需要在医师的指导下进行激素治疗。

对于因激素不耐受或无反应的患者,免疫抑制剂治疗是一个可行的选择,如环磷酰胺、环孢素A等。

免疫抑制剂治疗也伴有明显的毒副作用,例如骨髓抑制、感染等,因此需要密切监测。

三种实验室指标在膜性肾病中的诊断价值詹富国;吴秀风;陈惠娟;陈静【摘要】目的评估血清抗磷脂酶A2受体(phospholipase A2 receptor,PLA2R)抗体与肾小球PLA2R和肾小球IgG4沉积联合检测在特发性膜性肾病(IMN)中的诊断价值.方法应用间接免疫荧光法检测230例肾小球疾病患者血清抗PLA2R抗体.其中127例肾小球疾病患者同时应用免疫组化法检测肾小球PLA2R和IgG4亚型沉积情况,受试者工作曲线(ROC)分析三种检测指标在IMN中的诊断价值,比较三种检测指标的一致性.结果血清抗PLA2R抗体与肾小球PLA2R或肾小球IgG4表达一致性一般(Kappa值分别为0.748和0.703,P<0.01).结论血清抗PLA2R抗体在IMN诊断中的有很高的敏感性和特异性.血清抗PLA2R抗体与肾小球PLA2R或肾小球IgG4联合检测可提高检测灵敏度.【期刊名称】《中国卫生标准管理》【年(卷),期】2017(008)019【总页数】3页(P124-126)【关键词】膜性肾病;抗磷脂酶A2受体抗体;磷脂酶A2受体;IgG4【作者】詹富国;吴秀风;陈惠娟;陈静【作者单位】福建医科大学附属第一医院检验科,福建福州 350005;福建医科大学附属第三医院检验科,福建福州 350005;福建医科大学附属第一医院检验科,福建福州 350005;福建医科大学附属第一医院检验科,福建福州 350005【正文语种】中文【中图分类】R692[Keywords]membranous nephropathy; anti-phospholipase A2 receptor antibody; phospholipase A2 receptor; IgG4膜性肾病(MN)是以肾小球基底膜上皮细胞下弥漫性免疫复合物沉积伴有基底膜增厚为特征的一组疾病。

膜性肾病在肾活检及肾小球疾病中仅次于IgA 肾病,且其发病率在近11年内正以每年13%的速度增长[1]。

膜性肾病百科名片膜性肾病(membranous nephropathy,MN)病理特点是肾小球基底膜上皮细胞下弥漫的免疫复合物沉积伴基底膜弥漫增厚。

临床以肾病综合征(NS)或无症状性蛋白尿为主要表现。

目录编辑本膜性肾病病理虽然对原发性膜性肾病的发病机制了解不多,但多数学者同意免疫损伤是其发病的基本机制。

认为膜性肾病是一种针对正常肾小球上皮细胞膜上的抗原成分产生的自体抗体介导的肾小球损害,免疫复合物由上皮细胞膜上脱落到基底膜的上皮细胞形成典型的免疫复合物沉着。

沉着的免疫复合物激活补体,在此产生C5b-9。

补体膜攻击复合物引起蛋白尿,病变过程中激活的细胞因子导致基底膜细胞外基质成分改变引起基底膜增厚,使病变进一步发展其可能的发病机制有以下几点:1.潜在的致病抗原虽然一些学者报道在膜性肾病患者肾小球上皮下沉积复合物中找到包括DNA甲状球蛋白、肿瘤相关抗原、肾小管上皮抗原、乙肝病毒等在内的一系列抗原,但是仅有上述蛋白质的沉着不一定会致病目前对引起本病肾小球基底膜上皮下免疫复合物沉积的致病抗原、抗体尚未明确。

2.上皮下免疫复合物形成(1)循环免疫复合物沉着:Dioxon和Germuth应用小剂量的异性蛋白质(2.5mg/d)每天注射造成了家兔的慢性血清病,其肾脏病变类似膜性肾病,免疫复合物沉积在上皮下,循环中只发现分子较小的免疫复合物。

相反,如果家兔接受异性蛋白的剂量和方法不同,则会出现颗粒较大的免疫复合物,其沉积部位是系膜而非上皮下。

Germuth强调膜型肾病循环中的免疫复合物应具备分子量小、带大量负电荷两大特点,然而这两点真正鶒在体内不易同时具备,对循环免疫复合物学说的可靠性仍有怀疑。

(2)非肾性抗原所致的免疫复合物原位形成:该学说指出病损可由循环性抗体与一种肾小球的非固有抗原发生反应而引起,后者是由于基底膜的某些生化性能和静电亲和力而于事先“植入”到肾小球形成原位免疫复合物,从而损伤肾小球。

(3)肾性抗原所致的免疫复合物原位形成:此为肾小球局部固有抗原成分与循环抗体反应生成原位免疫复合物。