高中历史第8单元20世纪下半叶世界的新变化第20课社会主义国家的发展与变化课件新人教版必修中外历史纲要

- 格式:ppt

- 大小:2.07 MB

- 文档页数:51

第八单元20世纪下半叶世界的新变化第20课社会主义国家的发展与变化教材分析本课是部编版必修下册《中外历史纲要》第八单元第19课《社会主义国家的发展与变化》,本课通过三个子目(苏联的发展、改革与解体;东欧的社会主义建设、改革和剧变;中国社会主义的发展)讲述了第二次世界大战后社会主义国家的发展与变化的概况。

教学目标与核心素养【唯物史观】通过学习,运用唯物史观及辩证分析看待历史的有关理论,理解苏联模式及改革的利与弊,认识东欧剧变的缘由及本质,培养学生用历史唯物主义和辩证唯物主义分析历史问题的能力。

【时空观念】通过《社会主义国家的发展与变化》教科书和配套课件,认识社会主义国家的发展与变化所处的特定时空环境,抓住其特定时空背景和阶段特征。

【史料实证】通过历史图片和历史资料提出问题、设置悬念,了解第二次世界大战后苏联经济恢复和发展及赫鲁晓夫、勃列日涅夫和戈尔巴乔夫改革、东欧国家社会主义建设及改革的基本史实,提高学生探究分析历史问题的能力。

【历史解释】引导学生运用本课教材中文献资料所提供的有效信息,了解新中国成立后,中国社会主义建设的曲折历程及改革开放的巨大成就,培养有效解读材料、自主分析归纳知识的能力。

【家国情怀】通过教学让学生理解中国特色社会主义的重大历史意义,认识中国特色社会主义的优越性。

教学重难点1.重点:苏联、东欧国家和中国社会主义建设及改革2.难点:苏联模式及改革的利弊、中国特色社会主义建设课前准备1.利用网络资源进行前期课前准备,提出问题请教师有目的性地准备课程资料。

2.学生课前预习,查阅相关背景资料,搜集有关资料。

教学过程【课堂导入】中国国庆阅兵仪式【讲授新课】回顾:斯大林眼中的社会主义引出高度集中的计划经济体制的弊端并且对比东欧和中国的道路一、面对的考卷赫鲁晓夫:经济低增长,乃至负增长粮食严重短缺、脱销人民生活水平、劳动报酬低勃列日涅夫、戈尔巴乔夫:苏联国民生产总值的年平均增长率从1950年至1970年间的5%至6%下降到1971年至1975年间的3.7%,进而又下降到1976年至1980年的2.7%。

第20课社会主义国家的发展与变化……教学分析……➵➵教学目标1.借助时间轴、地图,运用唯物史观,理解苏联模式及苏联改革的利与弊,认识东欧剧变的缘由及本质。

2.通过文献资料记载,了解第二次世界大战后苏联经济的恢复和发展及赫鲁晓夫、勃列日涅夫和戈尔巴乔夫改变、东欧国家社会主义建设及改革的基本史实。

3.引导学生运用教材中的文献资料所提供的有效信息,了解中华人民共和国成立后,中国社会主义建设的曲折历程及改革开放的巨大成就,培养有效解读材料、自主分析归纳知识的能力。

4.通过学习中国改革开放以来取得的成就,引导学生理解建设中国特色社会主义的重大历史意义,认识中国特色社会主义制度的优越性。

➵➵重点难点1.重点:苏联、东欧改革存在的问题及东欧剧变、苏联解体的原因。

2.难点:东欧剧变、苏联解体的经验教训及其启示。

➵➵教法学法问题探究法、小组讨论法、情景教学法、讲授法等➵➵课时安排1课时➵➵教学准备教师依据课程标准和学情,进行教学设计,制作课件,编写学案;学生预习教材,完成学案。

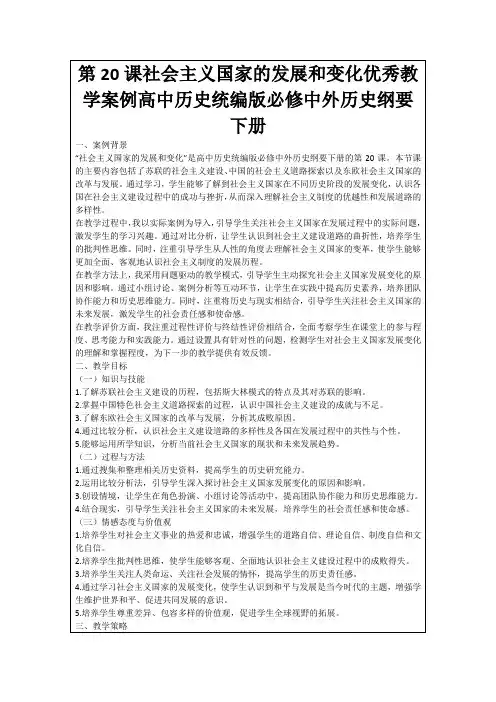

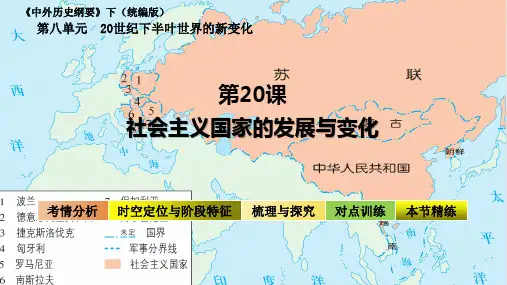

◈◈◈教学过程设计◈◈◈【导入新课】教师展示《第二次世界大战后社会主义阵营示意图》以及《当今社会主义国家示意图》。

在这两幅图片中,社会主义国家发生了重大变化。

在20世纪80年代末90年代初,社会主义力量受到沉重打击。

让我们进入历史,通过苏联、东欧、中国三个窗口,了解二战后社会主义国家的发展与变化的具体表现。

教师讲述:第二次世界大战结束前后,社会主义从一国扩展到多国,形成了包括苏联、民主德国、波兰、捷克斯洛伐克、南斯拉夫、阿尔巴尼亚、罗马尼亚、匈牙利、保加利亚等8个东欧国家和中国、蒙古、越南、朝鲜4个亚洲国家在内的社会主义阵营。

这些国家成为推动历史发展的重要力量,在改革中都得到了一定的发展,但在20世纪80年代末90年代初,社会主义力量受到沉重打击,社会主义国家发生了重大变化。

【讲授新课】一、苏联的发展、改革与解体教师过渡:介绍苏联最高领导人。

教师活动:展示斯大林逝世后各地的哀悼情况,与《国家葬礼》中的描述加以佐证,提出问题:斯大林留下了哪些遗产?【材料一】他接过的是一个扶木犁的穷国,他留下的是一个拥有核武器的强国。

教师活动:展示材料,说明斯大林在位期间,苏联的国力明显增强,引导学生阅读课本,概括苏联二战后的发展。

【材料二】当1949年苏联爆炸了第一颗原子弹,成为第二核大国之时,每年皮鞋产量仅有163百万双,全国一亿七千万人口平均每人买不到一双皮鞋。

到1953年,一个人才有0.4平方米的住房……农业徘徊不前,只提高了40%,1953年全苏人均的粮食低于1913年,而苏联人口比1913年增加了20%。

—《苏联国民经济》教师活动:展示材料,说明二战后苏联取得成就之外,社会还存在一定的问题,并梳理材料所呈现的问题背后的深层原因。

教师活动:引导学生阅读课本,概括苏联改革的历程。

【材料三】“从一定意义上说,赫鲁晓夫既是斯大林模式的掘墓人,但最终还是扮演了守墓人的角色。

”阅读材料,结合所学知识,回答教师提出的问题。

阅读课本,结合所学知识,从经济总值、国防、农业、工业等方面总结苏联二战后的成就。

阅读课本,理清苏联各个领导人改革的过程。

教师活动:展示材料,提出问题,为什么称赫鲁晓夫为掘墓人?教师活动:展示图片,说明赫鲁晓夫改革取得了一定的成效,所以称其为掘墓人。

【材料四】科学家联名要求赫鲁晓夫去领导一个癌症治疗所。

赫鲁晓夫推脱道:“谢谢同志们的支持,但我对癌症一窍不通啊。

”科学家们纷纷说道:“赫鲁晓夫同志,您只要应用一下您在农业问题上的经验就好了!您一负责,粮食就全不见了!”1957年5月,赫鲁晓夫突然提出,苏联的人均牛奶和黄油的产量将在1958年赶上美国,人均肉类产量将在1960—1961年赶上美国。

(1957)年,苏联的肉类产量只有570万吨,而美国是1600万吨;人均肉类产量,苏联是36公斤,美国是97公斤。

从1959年起,赫鲁晓夫开始推行冒进式的“七年计划” 。

第20课社会主义国家的发展与变化【课标要求】1. 通过本单元学习了解第二次世界大战后世界发生的各种新变化和面临的问题与挑战;2.了解冷战及其基本特征,理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的关系。

【学习目标】1.苏联解体的原因;2.东欧剧变的原因;3.中国在新时期社会主义发展的新变化【学习重难点】1.重点苏联及东欧的社会主义建设和改革。

掌握和理解赫鲁晓夫、勃列日涅夫和戈尔巴乔夫改革的主要内容和影响。

2.难点苏联解体的原因;东欧剧变的原因了解在新时期中国社会主义的发展。

【教学过程】导入1986年在苏联流传的一则笑话。

这则笑话把苏联比作一列因铁轨已到尽头,无法继续前进的火车。

每个领导人都以自己的方式处理这场危机:斯大林下令把司机和列车员枪决;赫鲁晓夫则为他们平反;勃列日涅夫把窗帘拉上并命令左右摇动列车,造成列车正在运行的假象;戈尔巴乔夫则拉开窗帘,把身子探出窗外大声喊到:‘前面没有铁轨了,前面没有铁轨了!还有人说“赫鲁晓夫把苏联搞乱了,勃列日涅夫把苏联搞死了,戈尔巴乔夫把苏联搞毁了”。

师:他们几位为苏联做了些什么呢?他们的所作所为给苏联带来了哪些影响呢?一、苏联的发展、改革与解体1.二战后苏联经济的恢复和发展苏联工业——陈之骅吴恩远马闪龙主编《苏联兴亡史纲》师:根据材料,分析二战后苏联经济的发展状况生:国防成就突出、重工业恢复发展迅速小结(1)成就:①经济:取得了恢复和发展国民经济的巨大成就。

②科技:爆炸了原子弹、氢弹。

③教育和生活水平:有很大提高。

材料五年计划期间(1946—1950)用于整个工业的基本建设投资额中,用于机器制造工业的占87.9%,用于轻工业的仅占12.1%。

机器制造业的指标提前超额完成了,而轻工业只完成计划规定的80%多,未达到战前水平。

1950年农业产值只相当于1940年的99%。

师:根据材料,分析二战后苏联经济的发展状况生:国民经济发展失衡2.赫鲁晓夫改革(1953年-1964年)(1)内容材料 1958年1月1日起,取消了义务交售制。

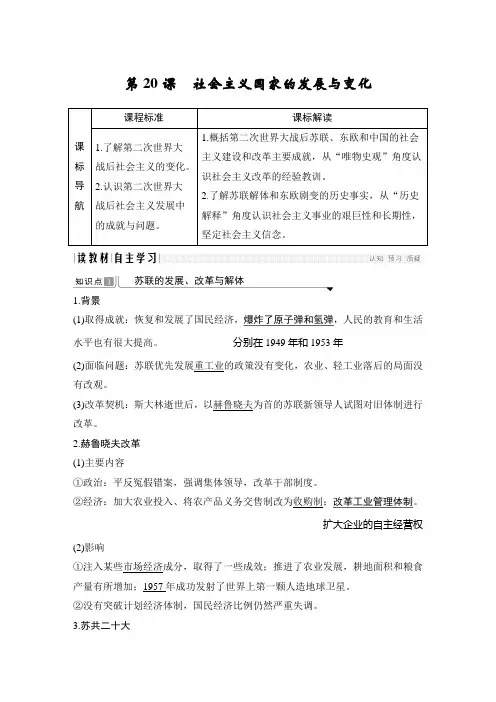

第20课社会主义国家的发展与变化课标导航课程标准课标解读1.了解第二次世界大战后社会主义的变化。

2.认识第二次世界大战后社会主义发展中的成就与问题。

1.概括第二次世界大战后苏联、东欧和中国的社会主义建设和改革主要成就,从“唯物史观”角度认识社会主义改革的经验教训。

2.了解苏联解体和东欧剧变的历史事实,从“历史解释”角度认识社会主义事业的艰巨性和长期性,坚定社会主义信念。

苏联的发展、改革与解体1.背景(1)取得成就:恢复和发展了国民经济,爆炸了原子弹和氢弹,人民的教育和生活水平也有很大提高。

分别在1949年和1953年(2)面临问题:苏联优先发展重工业的政策没有变化,农业、轻工业落后的局面没有改观。

(3)改革契机:斯大林逝世后,以赫鲁晓夫为首的苏联新领导人试图对旧体制进行改革。

2.赫鲁晓夫改革(1)主要内容①政治:平反冤假错案,强调集体领导,改革干部制度。

②经济:加大农业投入、将农产品义务交售制改为收购制;改革工业管理体制。

扩大企业的自主经营权(2)影响①注入某些市场经济成分,取得了一些成效;推进了农业发展,耕地面积和粮食产量有所增加;1957年成功发射了世界上第一颗人造地球卫星。

②没有突破计划经济体制,国民经济比例仍然严重失调。

3.苏共二十大(1)时间:1956年。

(2)概况:赫鲁晓夫在苏共二十大上作了《关于个人迷信及其后果》的秘密报告。

(3)影响:打破了对斯大林的个人崇拜,但没有对斯大林的功过作出全面科学的分析,造成严重的后遗症。

引发社会主义内部思想混乱4.勃列日涅夫改革(1)主要内容:在工业领域推行“新经济体制”改革,扩大企业自主权,利用奖金等经济杠杆促进企业改善管理、提高效益。

(2)结果:改革只是对传统体制的修修补补,效果有限。

(3)失败原因:勃列日涅夫执政后期,热衷于树立个人迷信,专断作风日趋严重;各项工作缺乏活力,社会矛盾丛生,发展缓慢。

5.戈尔巴乔夫改革(1)主要内容①经济:承认市场调节在社会主义经济中的作用。

中外历史纲要(下)第20课教学设计社会主义国家的发展与变化一、教学目标定位(一)课标分析1.课标内容:通过了解第二次世界大战后社会主义的变化,认识其发展中的成就与问题;2.课标分析:根据课标要求,本课共分为三个学习要点,第一个是苏联的发展、改革与解体,第二个是东欧的建设、改革和剧变,第三个是中国社会主义的发展。

课标所提出的是要通过了解第二次世界大战后社会主义国家的变化,认识其发展中的成就与问题,探寻建设社会主义之路。

(二)教材分析1. 本课主要内容:本课下设三个子目,分别是“苏联的发展、改革与解体”、“东欧的建设、改革和剧变”与“中国社会主义的发展”。

三个子目在时间上呈现线性关系,在逻辑上也有着清晰的关系:苏联在改革过程中始终没有摆脱僵化的斯大林模式,东欧各国依靠苏联模式发展,恢复了战时损耗的国民经济,但是也落入国民经济发展不均衡的问题,东欧发生巨变。

同样作为社会主义阵营中的中国在社会主义建设中取得了重要成就,指出中国特色社会主义在人类社会发展史上的重要意义。

2.本课地位:本节课是《中外历史纲要》必修下第八单元《20世纪下半叶世界的新变化》的第三节。

本单元共有四课,前两课介绍了冷战与国际格局的演变、资本主义国家的新变化。

本课主要讲述社会主义阵营国家发展与变化,相对于资本主义国家面对的问题,社会主义面临的问题并不一样。

本课通过对苏联、东欧和中国的社会主义问题进行探究。

3.教材处理:第一子目“苏联的发展、改革与解体”主要讲述了苏联的社会主义建设和改革的概况,以及苏联解体的过程。

第二子目“东欧的社会主义建设、改革和剧变”主要讲述了东欧各国的社会主义建设的成就、改革和剧变的概况。

第三子目“中国社会主义的发展”主要讲述了新中国成立后的社会主义政治和经济建设成就,叙述简明扼要。

其中第一子目和第二子目是本课的重点。

(三)学情分析1. 知识方面本课类型为新授课,授课对象为高一年级的学生,在经历初中阶段世界史板块的学习之后,学生对东欧剧变和苏联解体都有着基本史实层面的认知。

第20课社会主义国家的发展与变化【教学设计】一、教学内容本课程主要涉及以下几个方面:1.社会主义国家的发展和变化概述2.社会主义国家的政治与经济制度3.社会主义初级阶段理论4.社会主义国家与资本主义国家的比较研究二、教学目标1.了解社会主义国家在经济、政治、文化等方面的发展与变化;2.理解社会主义制度的基本原理和运行方式;3.熟悉社会主义国家初级阶段的理论和实践;4.了解社会主义国家与资本主义国家的比较研究。

三、教学重点和难点1.理解社会主义制度的基本原理和运行方式;2.熟悉社会主义国家初级阶段的理论和实践;3.了解社会主义国家与资本主义国家的比较研究。

四、教学方法本课程的主要教学方法为讲授、讨论、案例分析。

五、教学流程第一步:导入新课教师可通过引入社会主义国家的事例来引发学生的兴趣与思考,例如,列举几个已建成的社会主义国家并有趣地呈现他们在政治、经济、文化等方面与其他国家的不同。

第二步:讲解概念教师需介绍社会主义制度和初级阶段理论的概念,包括社会主义制度的优点和特点,以及社会主义国家初级阶段的含义和基本规律等。

第三步:讨论案例教师可以提供一些案例,比如中国改革开放和脱贫攻坚中取得的成就,让学生进行讨论和思考,帮助学生理解社会主义国家的实践。

第四步:课堂作业教师可要求学生针对社会主义国家的发展和变化,总结出其中的主要问题和挑战,并就如何解决这些问题提出自己的想法。

六、教学反思在教学过程中,教师应从理论和实践两个方面来介绍社会主义国家的发展和变化,同时要注意将理论和实践相结合,让学生充分理解社会主义制度的体系和特点。

教师还应着重介绍和讲解社会主义初级阶段理论的相关概念和实践,帮助学生对社会主义国家的发展规律有更深入的认识。

在课堂中,教师应该注重激发学生的思考和探索能力,鼓励他们独立思考和提出问题,从而不断地促进课程的深度和广度。

同时,在学生的讨论和思考过程中,教师要关注学生的情感体验和态度情况,尽可能引导学生在合理有效的基础上,向积极向上的方向发展。