也谈鲁迅作品中的用词

- 格式:docx

- 大小:10.83 KB

- 文档页数:4

鲁迅作品词语锤炼艺术刍议修辞是在言语交际活动中说写者精心地选择语言材料来传递意旨,交流思想,以提高表达效果的一种言语交际活动。

修辞的内容主要包括词语的锤炼、句式的选择和辞格的运用。

本文试图以鲁迅作品为例,运用比较的方法,从求贴切、辨色彩、善活用等方面来分析鲁迅作品的词语锤炼艺术。

进而探讨出词语锤炼的一些基本方法。

一,求贴切判断用词是否贴切,主要体现在用词是否恰当、是否最具表现力,正如法国十九世纪著名作家福楼拜所说:“我们不论描写什么事物,要表现它,唯有一个名词,要赋予它运动,唯有一个动词,要得到它的性质,唯有一个形容词。

我们必须不断地苦思冥索,非发现这个唯一的名词、动词或形容词不可。

仅仅发现与这些名词、动词或形容词相类似的词句是不行的,也不能因为思索困难,就用类似的词句敷衍了事。

”这个“唯一的名词、动词或形容词”就是最恰当、最具表现力的词语。

那么怎样才能做到用词贴切呢?我们认为讲求语言的贴切主要体现在以下几个方面:一,注意词义范围的大小;分清词义的轻重;三,辨明词义的着重点:四,结合上下文意。

如:(1)他的对于我的热心的希望,不倦的教诲,小而言之,是为(邻)中国,就是希望中国有新的医学。

(自藤野先生》,见《鲁迅手稿选集》,文物出版社,1962年)原文写作“邻国”,词义范围过大。

表意不明,因为日本的邻国有中国,也有其他国家;改文换成“中国”。

所指就明确了。

这是注意词义范围的大小来求贴切。

有些同义词虽然指的是同一事物,但是在表现该事物的某种特征或程度等方面存在着轻重的差别,因此在使用这类同义词的时候,不能随意替代,该轻的要轻,该重的要重。

从而使语言表达贴切而有分寸。

值得注意的是,有时鲁迅故意将“轻重”错位,以期收到积极的修辞效果。

如:(2)段执政有卫兵,“孤桐先生”秉政。

开枪打败了请愿的学生,胜矣。

(鲁迅《“公理”之所在》)一方是荷枪实弹的军人,一方是手无寸铁的学生,双方力量强弱之对比是非常明显的,而鲁迅用“打败”一词来形容段棋瑞政府的“武功”,这就充分揭露了段棋瑞政府把学生当敌人并对手无寸铁的学生进行残酷镇压的罪恶行径,语言犀利,具有极强的讽刺意味。

回忆鲁迅先生中的四字成语前言鲁迅先生,中国现代伟大的文学家、思想家,以其深邃的思想和犀利的笔触为人所称颂。

作为中国现代文学的奠基者之一,鲁迅先生的作品对中国文化的发展产生了深远的影响。

在他的作品中,我们可以发现许多精妙的表达和独特的观点,其中不乏运用了许多四字成语,这些成语既体现了鲁迅先生对词汇运用的娴熟掌握,同时也蕴含了深刻的哲理。

一、推敲肉文鲁迅先生的作品中满载着对社会现象的批判和呐喊,这种批判常常以极具讽刺意味的肉文形式呈现出来。

肉文既指以鲜明的肉体形象来揭示社会弊病,又以生动的语言和夸张的形容词为其赋予生命。

其中一个经典的例子是“推敲肉文”,这个四字成语的意思是说,通过对肉体的描述,借以牵连和批判社会上的问题。

鲁迅先生通过推敲肉文的方式,揭示并质疑当时社会的种种不良现象。

例如《豪华列车上的自白》一文中,鲁迅先生用生动而夸张的肉体描写描述了列车餐车上的各种绝世珍馐。

他通过对那些“美味”的描绘,实际上是在讽刺社会上那些一味追求享乐的人们。

这篇文章不仅是对社会进步的质问,更是对别人的反思和自我的审视。

通过推敲肉文这一形式,鲁迅先生在小说和散文中揭示了社会问题并提出自己的见解,影响了一代人的思考方式。

二、以伤化敌作为一位思想家,鲁迅先生对于中国传统文化的弊端非常关注。

中国传统的思维方式和观念常常以伤害别人为出发点,为了达到自己的目的,不惜用卑劣的手段甚至是伤害他人的身体和尊严。

而鲁迅先生通过以伤化敌的方式,揭示了这种恶劣现象并以自己的文学才华为武器进行了犀利的批判。

以伤化敌这四个字的含义是用敌人的办法来伤害对手,通过讽刺和揭露批判来达到目的。

鲁迅先生的《自杀日记》就是一位绝佳的例子。

这篇小说以自杀为主题,通过自杀这一极端方式揭示了当时的社会问题。

他将自杀者的想法和行为暴露在众人面前,让人们意识到社会的不公与冷漠。

通过以伤化敌的手段,鲁迅先生用自己的文学力量揭示了这个时代的晦暗一面,并呐喊着为民众争取应有的尊严和权益。

鲁迅文章的好词好句及阅读感悟摘抄鲁迅是中国现代文学的奠基人之一,他的作品具有深刻的思想和独特的文学风格。

以下是一些鲁迅文章中的好词好句及阅读感悟摘抄:《狂人日记》好词:- 青面獠牙- 与众不同- 鬼鬼祟祟好句:- 我翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每页上都写着“仁义道德”几个字。

我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是“吃人”!- 没有吃过人的孩子,或者还有?救救孩子……阅读感悟:鲁迅通过一个精神错乱的人的视角,揭露了封建社会的黑暗和残酷。

小说中的“狂人”形象地代表了那些觉醒的知识分子,他们看到了社会的弊病,但却被大多数人视为疯子。

作品中的好词好句表现了作者对封建礼教的深刻批判和对人性的关怀。

《阿 Q 正传》好词:- 自轻自贱- 妄自尊大- 恃强凌弱好句:- 阿 Q 不独是姓名籍贯有些渺茫,连他先前的“行状”也很渺茫。

- 有一回,他似乎是姓赵,但第二日便模糊了。

那是赵太爷的儿子进了秀才的时候,锣声镗镗的报到村里来,阿 Q 正喝了两碗黄酒,便手舞足蹈的说,这于他也很光采,因为他和赵太爷原来是本家,细细的排起来他还比秀才长三辈呢。

阅读感悟:这部小说以辛亥革命前后的农村为背景,塑造了阿 Q 这个既可怜又可笑的人物形象。

阿 Q 是一个贫苦农民,他的精神胜利法和自欺欺人的行为,既反映了他的愚昧和无知,也反映了当时社会的荒谬和不公。

作品中的好词好句生动地描绘了阿 Q 的形象和性格特点。

《记念刘和珍君》好词:- 出离愤怒- 惨象- 沉勇好句:- 真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。

- 这是怎样的哀痛者和幸福者?然而造化又常常为庸人设计,以时间的流驶,来洗涤旧迹,仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀。

阅读感悟:这篇文章是鲁迅为纪念在“三·一八惨案”中遇害的刘和珍等学生而写的。

他对军阀屠杀学生的暴行表示了极大的愤慨,同时也对刘和珍等革命青年表示了深切的同情和敬意。

鲁迅作品中用词的独到之处鲁迅是我国伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家,他是二十世纪中国文学的巨匠。

他深邃的思想、巨大的智慧、光辉的人格和独创的文体,不仅滋养着一代又一代的中国人,同时也成为中华文化的一面旗帜。

鲁迅的思想博大精深,其文出神入化。

他不但是伟大的文学家、思想家、革命家,而且是现代杰出的语言大师。

他博采古今中外之所长,创造出许多富有新意、具有独特个性的艺术形象。

作为伟大的文学家,他的语言准确、凝练、简洁、独特,是中国文学的精品。

在他的作品中,特别是“肯定”“否定”词的用法,更具有独到之处,使行文富有特色而魅力无穷。

他的散文《从百草园到三味书屋》一文中有这样一段话。

“我家的后面有一个很大的园,相传叫做百草园。

现在是早已并屋子一起卖给朱文公的子孙了,连那最末次的相见也已经隔了七八年,其中似乎确凿只有一些野草;但那时却是我的乐园”。

在这段话中,“似乎”、“确凿”是一对前后矛盾的词。

“似乎”,是表示因为事隔多年,作者印象不太清楚,对百草园一切是否记得清楚还不敢断定。

“确凿”一词说明回忆的结果是肯定的。

作者回忆童年在百草园玩耍,一切都那么新奇有趣。

碧绿的菜畦,光滑的石井栏,高大的皂荚树,紫红的桑葚,都给作者留下了深刻的印象。

就是看似毫无趣味的油蛉、蟋蟀、蜈蚣、斑蝥,还有何首乌,在作者眼里都充满了勃勃生机。

特别是长妈妈讲的曲折、惊险、离奇的美女蛇故事,增添了百草园的神秘色彩,丰富了百草园作为儿童乐园的情趣,更给百草园增添了几许神秘色彩。

冬天在百草园可以堆雪人、塑雪罗汉,还可以在雪地捕鸟。

百草园景色丰富、美丽诱人,给孩子们带来无限乐趣,它确是儿童的乐园。

因此作者对童年的生活还是极其留恋的。

无独有偶,在他的小说《孔乙己》中结尾有这样一句话:“我到现在终于没有见——大约..死了。

“大约”、“的确”这一对词语连用又是他这一特..孔乙己的确色的体现。

孔乙己因生活所迫偷丁举人家的东西而被打折了腿,中秋过后,孔乙己盘着两腿,下面垫一个蒲包,用草绳在肩上挂住,坐着用手走到酒店里来喝过一次酒。

鲁迅常用的词语鲁迅(1881年-1936年),原名周樟寿,字豫山,号矛盾经。

他是中国现代文学史上最杰出的作家、文化评论家和革命家之一。

鲁迅以其独特的笔触和深刻的思想,对中国社会和文化产生了深远影响。

在他的作品中,有一些词语被广泛使用,并成为他独特风格的标志之一。

1. 热血沸腾“热血沸腾”是鲁迅常用的一个词语,形容人们因为正义感或愤怒而情绪激动、兴奋不已。

这个词语常出现在他对社会不公、封建压迫以及民族屈辱等问题进行抨击时。

例如,在《狂人日记》中,鲁迅写道:“我生平第一次觉得喉咙眼睛干燥,心里象有火在燃着似的;第一次觉得每一个毛孔都分泌出异样的汗水来;第一次觉得全身筋骨像要散架似的——这都是因为我忽然觉得我是一个中国人。

”这段描写表达了主人公面对民族屈辱时的激动情绪,充满了热血沸腾的激情。

2. 悲愤交加“悲愤交加”是鲁迅用来形容他对社会不公和民族困境的强烈感受。

这个词语常出现在他对封建社会黑暗现象和旧文化束缚进行批判时。

例如,在《阿Q正传》中,鲁迅写道:“这一种耻辱、愤怒、报复的心理,曾经起过几次,都没有结果;到如今,却发生了变化。

阿Q第一次觉得胸中似乎有什么东西要决堤似的,而且实在是决堤了。

”这段描写表达了主人公阿Q内心深处悲愤交加的情感,充分展示了他对社会现实的不满和愤怒。

3. 振聋发聩“振聋发聩”是鲁迅用来形容某种言论或事件引起广泛关注并产生深远影响的词语。

它通常用来描述那些触动人们内心的事物,使人们重新思考和认识问题。

例如,在《自序》中,鲁迅写道:“我所以说这些话,并不是要说一面之词,而是希望有些人注意到这些问题,通融一点,以至振聋发聩。

”这段描写表达了鲁迅希望通过自己的言论唤起人们对社会问题的关注,并引发深刻思考的意愿。

4. 跳梁小丑“跳梁小丑”是鲁迅用来形容那些虚伪、自私、无能或无足轻重的人。

他用这个词语来讽刺那些在社会舞台上卖弄风骚、欺骗众人或无所作为的角色。

例如,在《狂人日记》中,鲁迅写道:“凡是我所恶恨者,都成了我的一部分。

鲁迅常用的词语

鲁迅是中国现代文学的重要代表人物之一,他的作品词藻华丽、

意蕴深刻,充满力量。

在他所创作的文学作品中,不乏使用大量的词语,其中有一些是他经常使用的。

鲁迅常用的词语有很多,例如:“卑劣”、“污秽”、“苦痛”、“悲哀”、“灰暗”、“凄凉”、“孤独”、“无奈”、“绝望”等。

这些词语常常贴切地描绘出他笔下人物的精神状态和生活环境,反映

出那个时代的社会现实和人们的痛苦与困境。

此外,鲁迅在他的文学作品中也经常使用一些典故和成语,比如:“鞠躬尽瘁”、“志士仁人”、“谈笑风生”等,这些语言的运用不

仅为作品增添了艺术美感,同时也反映出他对传统文化的尊重和借鉴。

总之,鲁迅的作品汇集了大量优秀的词语,这些词语既具有深刻

的思想内涵和感情表达,又具有鲜明的个性化和艺术特色,堪称中国

现代文学珍藏。

鲁迅作品词语教学札记鲁迅是中国文学史上的一位巨大的杰出人物,他的创作涉及到小说、散文、诗歌、短诗等众多形式和流派。

他的作品多次被译成多国语言,受到国内外读者的赞誉。

在他的作品中,他使用了很多新颖的词语,令人印象深刻。

作为鲁迅粉丝,我今天将与大家分享一些鲁迅作品中常用的词语,并为大家提供一些相关的教学札记。

鲁迅作品中最常见的一些词语就是“呐喊”,“呐喊”一词源于汉语,是指大声叫喊,强调对某种事物的表达。

鲁迅经常使用“呐喊”来形容某种强烈的情感,如怒火、悲伤、愤怒,或者对某种事件的激动和兴奋。

例如,在鲁迅的小说《呐喊》中,文中的主人公呐喊着:“中国的受民欺负的日子一定要结束!”,以此表达了他对国家的不满。

另一个经常出现在鲁迅作品中的词语是“泰山”,“泰山”在汉语意义上是指坚不可摧、壮观宏伟的山峰。

鲁迅经常使用“泰山”来比喻高大坚固的人或事物,他用“泰山”来描绘某一个人远超一般人的勇气和坚忍。

例如,在鲁迅的作品《骆驼祥子》中,他用“泰山”比喻骆驼祥子的坚强,他以苍鹰如泰山般的力量把自己拉出深渊,最终实现了他的梦想。

此外,鲁迅还经常使用“疯牛病”、“梦幻”、“醉酒”等词语。

“疯牛病”指的是发作期间突然变得暴躁、凶悍的一种病症,经常出现在鲁迅的小说里。

“梦幻”是指暂时性的幻想或幻梦,常常用来描绘某种美好的未来;“醉酒”则是指喝酒后的状态,常常暗指那些行为失常的人。

以上就是关于鲁迅作品中常见词语的简要介绍,以及一些相关的教学札记。

鲁迅的作品中有许多细节,可以给读者带来深刻的感受。

如果想要了解更多关于鲁迅作品中词语的教学札记,可以深入研究对相关词语的理解,丰富自己对文学史上最伟大作家鲁迅作品的阅读。

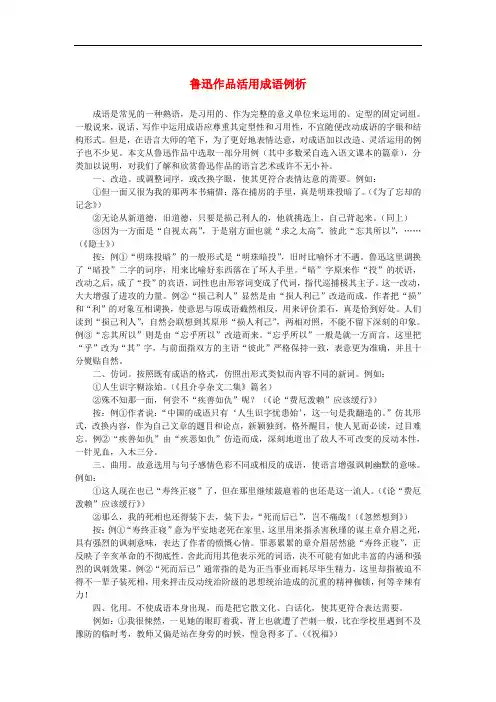

鲁迅作品活用成语例析成语是常见的一种熟语,是习用的、作为完整的意义单位来运用的、定型的固定词组。

一般说来,说话、写作中运用成语应尊重其定型性和习用性,不宜随便改动成语的字眼和结构形式。

但是,在语言大师的笔下,为了更好地表情达意,对成语加以改造、灵活运用的例子也不少见。

本文从鲁迅作品中选取一部分用例(其中多数采自选入语文课本的篇章),分类加以说明,对我们了解和欣赏鲁迅作品的语言艺术或许不无小补。

一、改造。

或调整词序,或改换字眼,使其更符合表情达意的需要。

例如:①但一面又很为我的那两本书痛惜:落在捕房的手里,真是明珠投暗了。

(《为了忘却的记念》)②无论从新道德,旧道德,只要是损己利人的,他就挑选上,自己背起来。

(同上)③因为一方面是“自视太高”,于是别方面也就“求之太高”,彼此“忘其所以”,……(《隐士》)按:例①“明珠投暗”的一般形式是“明珠暗投”,旧时比喻怀才不遇。

鲁迅这里调换了“暗投”二字的词序,用来比喻好东西落在了坏人手里。

“暗”字原来作“投”的状语,改动之后,成了“投”的宾语,词性也由形容词变成了代词,指代巡捕极其主子。

这一改动,大大增强了进攻的力量。

例②“损己利人”显然是由“损人利己”改造而成。

作者把“损”和“利”的对象互相调换,使意思与原成语截然相反,用来评价柔石,真是恰到好处。

人们读到“损己利人”,自然会联想到其原形“损人利己”,两相对照,不能不留下深刻的印象。

例③“忘其所以”则是由“忘乎所以”改造而来。

“忘乎所以”一般是就一方而言,这里把“乎”改为“其”字,与前面指双方的主语“彼此”严格保持一致,表意更为准确,并且十分熨贴自然。

二、仿词。

按照既有成语的格式,仿照出形式类似而内容不同的新词。

例如:①人生识字糊涂始。

(《且介亭杂文二集》篇名)②殊不知那一面,何尝不“疾善如仇”呢?(《论“费厄泼赖”应该缓行》)按:例①作者说:“中国的成语只有‘人生识字忧患始’,这一句是我翻造的。

”仿其形式,改换内容,作为自己文章的题目和论点,新颖独到,格外醒目,使人见而必读,过目难忘。

第三课鲁迅词语解释一、关于鲁迅作品中的词语解释嘿,宝子们!今天咱们来唠唠鲁迅作品里的那些词语。

鲁迅的文字那可老有深度了,他用的词有时候真得好好琢磨琢磨。

先说说“彷徨”这个词吧。

读音是páng huáng。

它的出处那可不少呢,在鲁迅的彷徨这部作品里就经常出现。

这词的意思就是走来走去,犹疑不决,不知道往哪儿去的那种感觉。

就像你在一个大迷宫里,不知道哪条路才是正确的,心里可迷茫了。

造句的话,“他在人生的十字路口彷徨,不知道该选择哪条道路前行。

”它的近义词可以是“徘徊”,反义词呢,大概就是“果断”啦。

再看“呐喊”这个词,读nà hǎn。

这在鲁迅的呐喊里可是个关键的词。

它表示大声呼喊,一般是那种情绪比较激动,想要表达内心强烈的愿望或者想法的时候用的。

比如说“战士们呐喊着冲向敌人”。

出处当然就是鲁迅的呐喊这部小说集咯。

近义词可以是“呼喊”“叫嚷”,反义词可以是“沉默”。

还有“孔乙己”,这虽然是个人名,但也算是鲁迅笔下一个很典型的代表人物名字变成的一个“词语”了。

他是鲁迅小说里的一个穷困潦倒却又自视清高的读书人。

他穿着长衫却站着喝酒,代表着旧时代那些被封建科举制度毒害的知识分子。

从他身上衍生出很多含义,比如迂腐、穷酸又爱面子之类的。

“阿Q”也是一个很有名的。

他是鲁迅笔下一个非常具有代表性的农民形象。

他有一种“精神胜利法”,就是被人欺负了,却在心里自我安慰,觉得自己其实是胜利了的那种。

这反映了当时国民的一种劣根性。

这个词现在也用来形容那些自欺欺人的人。

鲁迅的文字里还有“狂人”这个形象相关的词语。

“狂人”在他的作品里是一个觉醒者的形象,看到了封建礼教的吃人本质。

这词就有一种疯狂、但又清醒的矛盾感在里面。

反正就是说,鲁迅作品里的这些词语都有着深刻的内涵,通过理解这些词语,能让我们更好地走进鲁迅的文学世界,感受那个时代的风貌和他对人性、社会的深刻洞察。

鲁迅作品中的成语运用技巧浅析鲁迅先生作为现代文学的奠基人,其观点深邃,洞悉幽微,学识渊博,语言诙谐幽默,信手拈来,嘻笑怒骂皆成文章,这里仅谈谈鲁迅先生作品中的成语运用技巧。

1成语换序。

例:“无论从旧道德,从新道德,只要是损己利人的,他就挑选上,自己背起来。

”(《为了忘却的记念》)在这里,作者将“损人利己”换序,成了“损己利人”,一字之换,意思相反,把柔石的高尚品质:关心他人胜过关心自己表现得非常真切,显示出新、旧道德观的对立。

2成语换字。

如:《孔乙己》在文中,鲁迅先生把孔乙己深受封建科举制度毒害的迂腐、好喝懒做的性格特点刻画得入木三分。

作者不用“好吃懒做”这一成语,而把“吃”换成“喝”,从而既突出了孔乙己好逸恶劳、嗜酒如命的个性。

又反映了孔乙己生活清贫潦倒,根本不敢问津美味佳肴,只能以喝代吃的可悲处境。

又如:《一件小事》一文中作者将“头破血流”的“流”换成“出”,一字之易,表达的伤势及后果迥然不同。

3成语仿拟。

如:《人生识字胡涂始》这个标题,就是仿拟而来,作者在释题中说:“中国的成语只有‘人生识字忧患始’,这一句是我翻造的。

”这一“翻造”就充分表达了作者的匠心。

又如:“凡自以为识路者,总过了‘而立’之年。

灰色可掬了。

老态可掬了,圆稳而已,自己却误以为识路。

”(《且介亭杂文二集・后序》)句中的“灰色可掬”、“老态可掬”是从“笑容可掬”仿拟而来,这一仿拟体现了作者语言的诙谐生动。

、再如:党恩高厚――仿拟“天恩高厚”。

(《且介亭杂文二集・后记》)N日不见,如隔M秋――仿拟“一日不见,如隔三秋”。

(《集外集拾遗・补救世道文件四种》)寿终牢寝―一仿拟“寿终正寝”。

(《鲁迅书信集下・致沈雁冰》)谋成事遂――仿拟“功成名遂”。

(《华盖集・并外闲话三》)旁征博访―一仿拟“旁征博引”。

(《而己集・读书杂说》)自出新裁――仿拟“别出心裁”。

(《坟・看镜有感》)文床秋梦――仿拟“同床异梦”。

(《风月谈・文床秋梦》)以上仿拟例子,是先生别出心裁,运用语言的成功范例,具有鲜明的个性,这也是形成先生语言诙谐生动、辛辣尖锐、对比鲜明、言简意赅的重要原因,值得我们认真揣摩学习。

回忆鲁迅先生优美词汇鲁迅先生,中国现代文学的奠基人之一,他的作品以其犀利的笔触和独特的语言风格而闻名。

回忆起他的作品,不禁让人想起他那些令人难以忘怀的优美词汇。

一、犀利而直击人心的词藻鲁迅先生的作品中常常出现一些犀利而直击人心的词藻,这些词汇用于描述社会现象或个人遭遇,使人一触即发,深感其中的刺痛之处。

譬如在《狂人日记》中,鲁迅运用了“吃人的痞子”、“仆人”、“疯子”等词汇,生动地描绘了社会上的势利现象和个体的困境。

这些词藻在短短的几个字中,鲜明地表达了他对社会不公的愤怒和对个人命运的关切,给人以深刻的思考。

二、生动活泼的形容词和副词鲁迅先生的作品中充满了生动活泼的形容词和副词,通过这些词汇,他能够将事物的形态和特征描绘得栩栩如生。

例如,在《狂人日记》中,鲁迅用“绿毛水怪”、“疯狗”等形容词来描写人物的形象,使得读者能够直观地感受到他笔下人物的特点和性格。

这些形容词和副词的运用,不仅使作品生动有趣,更使读者对人物的形象产生深刻的印象。

三、寓意深远的比喻和象征鲁迅先生的作品中常常使用比喻和象征来表达深刻的思想和哲理。

他通过将一些具体的事物和形象与抽象的概念相联系,使作品具有了更为深远的内涵。

例如,在《药》一文中,鲁迅通过比喻将“药”与希望相联系,表达了对社会困境中追求希望的渴望。

这样的比喻和象征,不仅使作品更具诗意,更使读者在欣赏作品的同时能够思考其中的哲理和人生的意义。

四、流畅自然的文学语言鲁迅先生的文学语言流畅自然,富有韵律感。

他善于运用各种修辞手法和句式结构,使作品更富有层次感和美感。

例如,在《阿Q正传》中,鲁迅运用了排比句、对偶句等手法,使作品的语言更加优美动听。

这种流畅自然的文学语言,使读者能够更好地沉浸在作品的氛围中,感受到其中的美与哀。

五、挖掘内心深处的真实情感鲁迅先生的作品中蕴含着丰富的真实情感,他通过对人物的描写和对事件的叙述,展现了人们内心深处的感受和体验。

例如,在《孔乙己》中,鲁迅通过对一个小人物的描述,揭示了社会对弱势群体的冷漠和残酷。

浅谈鲁迅作品中日语借用词的使用19世纪末20世纪初,日本在翻译西方学术著作的过程中创制出大量的汉语新词,特别是曾有过留日经历的鲁迅,其作品中有多处使用日语词汇的痕迹。

本文以鲁迅先生的杂文、小说、散文以及私人日记和书信为主要研究对象,探究其作品中日语借用词的使用情况及表达效果。

认为这些词汇诞生之后,对中国进步思想家和知识分子产生了巨大影响。

标签:鲁迅;日语借用词;近代一、引言中日两国的文化交流源远流长,最早可以上溯到两千多年前的西汉时期。

在1868年日本明治维新之前,中国一直处于文化输出者的地位,对日本的政治、思想、文化以及社会生活等方面产生了深远的影响。

但是近代以来,随着日本在经济、军事、政治上的日益崛起和西方文明的大量涌入,持续了上千年的这种文化交流的格局发生了很大的转变。

以杉田玄白为代表的兰学家在翻译和出版西方图书杂志的同时,创制了大量的汉语新词(又被称为和制汉语词、日语借用词或日语译词),例如“经济”“干部”“元素”“溃疡”等,其中很多已经完全融入了现代汉语,成为汉语外来词的重要源泉,极大地丰富和发展了汉语词汇。

这些汉语新词诞生之后,不仅在日本得到了广泛使用,也受到了中国进步思想家和知识分子的青睐,如梁启超、陈独秀、李大钊、鲁迅等。

特别值得一提的是鲁迅先生,他不仅是中国伟大的文学家,同时也是运用汉语言的大师,在他的作品中,我们可以发现大量使用日语词汇的痕迹。

本文将以鲁迅先生的杂文、小说、散文、以及私人日记和书信为主要研究对象,探究其作品中日语借用词的使用情况。

二、鲁迅杂文中日语借用词的使用情况杂文是最能代表鲁迅的创作目的和写作风格的一种文学体裁,对于杂文写作,鲁迅怀着一种目的明确的自觉意识,其中蕴含着他的严肃、崇高而执著的思想追求和精神追求。

他说过,“我早就很希望中国的青年站出来,对于中国的社会,文明,都毫无忌惮地加以批评。

”(《华盖集·题记》)鲁迅的杂文,正是这样一种社会批评和文明批评。

管窥初中课本中鲁迅作品的矛盾性用词孙承先鲁迅作品以其深邃的思想情感而著称,而其深邃的思想情感是通过丰富多样的语言形式来表现的,其中矛盾性用词就是一大特点,值得我们去探究。

《从百草园到三味书屋》是鲁迅的一篇回忆性散文。

文章开头交待百草园时这样写道:“连那最末次相见也已经隔了七八年,其中似乎确凿只有一些野草,但那时却是我的乐园。

”这里“似乎”“确凿”是对矛盾性用词,由于最末次相见都隔了七八年了,那少年时代游乐其中的百草园距今更为久远了,记忆的模糊更是情理之中。

用“似乎”一词对百草园里的情况作出判断,更符合客观实际。

后面作者用“确凿”加以不可置辩的肯定,其实这是作者的主观臆断,用以否定前面较为客观的判断,从而达到强调主观的目的,突出百草园只有野草,他并不是个风景秀丽的园子,这样,后文“但”一转,就水到渠成的突出了它“那时是我的乐园”,表达了“我”对白草原的喜爱之情。

《阿长与〈山海经〉》是鲁迅又一篇回忆性散文,文章回忆了他少年时的保姆阿长,表达作者对下层劳动妇女的深深敬意。

文中写长妈妈给他讲述“长毛”的故事后,这样写道:“从此,对于他就有了特别的敬意,似乎实在深不可测。

”句中“似乎”是作者站在成人的角度(写作时)理性客观的表达自己对长妈妈的情感态度,语气不十分肯定。

“实在”是作者从当时孩子的角度做出的肯定性判断。

从文中看,长妈妈没读过书,嘴又多,爱唠叨,说她“深不可测”是不切合实际的,因此,“实在”一词带有浓厚的主观感情色彩,它却很好的表达出少年时作者听了“长毛”故事后,对长妈妈产生的敬意之情。

《孔乙己》是鲁迅的一篇批判封建教育的小说。

小说以“我到现在终于没有见——大约孔乙己的确死了”结束全文,带有浓郁的悲剧性。

纵观全文,孔乙己虽读过书,但没有进学,连“半个秀才有也没捞到”,更没有职业,始以给别人抄书为生,后终因好逸恶劳,走上偷窃之路,被丁举人打折了腿…在那世态炎凉,人情冷漠的社会环境中,孔乙己在穷困潦倒中走向死亡应是必然。

亮点•互动zjkl 533@163.c o m 栏目编辑曹海英教研有味51探究鲁迅作品的词语使用艺术陆敏(重庆求精中学,重庆400015)文章编号:1〇〇2 -2155(2021)02 -0051 -03中图分类号:G 632.4统编版必修(上册)第八单 元“词语积累与词语解释”设计 了三个学习活动,第三个是“词 义的辨析和词语的使用”,总体 要求是:任选一位喜欢的作家, 研读其作品,探究词语使用的艺 术,写一则语言札记。

所谓“词 语使用的艺术”就是能够根据 表达的需要,选用“最恰当、最 合适”的词语,使表达效果达到 最佳。

如何选用“最恰当、最合 适”的词语呢?①辨析近义词 的基本意义,挑选“表意”最准 确、搭配最恰当的词语。

②辨析 近义词的感情色彩,挑选“表 情”最到位、最强烈的词语。

③辨析近义词的语体色彩,挑选文献标识码:A “语体”最达意、最得体的词语。

怎么探究呢?教材要求从 喜欢的作家作品中搜集梳理典 型例子,进而探究词语使用的艺 术和规律。

鲁迅先生是语言运 用大师,他的词语使用艺术极其 精湛,我要求学生探究鲁迅的词 语选择艺术,以提髙学生理解和 运用词语的能力。

下面是我在 教学中的一些尝试,与同仁 分享。

任务一:辨析近义词的基本 含义,挑选“表意”最准确的 词语示范:我记得柔石在年底曾回故 乡,住了好些时,到上海后很受朋友的责备。

他悲愤的对我说, 他的母亲双眼已经失明了,要他 多住几天,他怎么能够就走呢? 我知道这失明的母亲的眷眷的 心,柔石的拳拳的心。

探究问题:“眷眷”和“拳 拳”都是形容深刻的情感,鲁迅 先生为何写母亲的心用“眷 眷”,写柔石的心用“拳拳”呢? 两个词可以替换吗?为什么?探究过程:“眷眷”与“拳 拳”都是用来形容情感,但两个 词在意思上有细微的差另I J 。

“眷眷”指念念不忘,依恋不舍; 而“拳拳”多形容诚恳深切、勤 勉、眷爱的样子。

在这里,失明 的母亲对儿子即将离开有深深心圆波纹的性质。

鲁迅的作品好词佳句1. 鲁迅的作品中的好词好句1、其实地上本没有路,走的人多了,也变成了路。

——鲁迅《故乡》2、横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

——鲁迅《自嘲》译文:横眉怒对那些丧尽天良、千夫所指的人,俯下身子甘愿为老百姓做孺子牛。

3、时间就是性命,无端的空耗别人的时间,其实是无异于谋财害命的。

——鲁迅《门外文谈》4、只看一个人的著作,结果是不大好的:你就得不到多方面的优点。

必须如蜜蜂一样,采过许多花,这才能酿出蜜来。

倘若叮在一处,所得就非常有限,枯燥了。

——鲁迅《致颜黎民》扩展资料人物影响鲁迅是20世纪的文化巨人,他在小说、散文、杂文、木刻、现代诗、旧体诗、名著翻译、古籍校勘和现代学术等多个领域都有巨大贡献。

作为中国现代文学的伟大奠基者,鲁迅创作的为数不多的小说建立了中国小说的新形式。

他所创作散文更是“显示了文学革命的实绩”;他的所开创的杂文文体富有现代性、自由性、批判性和战斗性,是后世作家最常使用的“批判武器”,他所创作的杂文更是中国社会、政治、历史、法律、宗教、道德、哲学、文学、艺术乃至文化心理、民性、民情、民俗……的百科全书。

几乎所有的中国作家都在鲁迅开创的基础上,发展了不同的方面的文学风格体式。

作为翻译家他大量的翻译了外国的文学作品、科学自然作品为开启民智,引入先进的科学文化思想做出了巨大的贡献。

而作为美术爱好者鲁迅大量引进了西方木刻、版画作品,并在精神、理论和精神等多方面支持青年人学习木刻、版画艺术,极大的推进了现代木刻、版画在现代中国的传播与发展,为现代中国的美术事业做出卓越的贡献。

参考资料来源:百度百科-鲁迅2. 鲁迅作品的好词好句1. 如果黑板就是浩淼的大海,那么,老师便是海上的水手。

铃声响起那刻,你用教职工鞭作浆,划动那船只般泊在港口的课本。

课桌上,那难题堆放,犹如暗礁一样布列,你手势生动如一只飞翔的鸟,在讲台上挥一条优美弧线——船只穿过……天空飘不来一片云,犹如你亮堂堂的心,一派高远。

也谈鲁迅作品中的用词

《语文教学与研究》 2007 年第 3 期,刊出了石在中同 志的文章 《鲁迅小说中的用词》 。

该文举例较多, 覆盖面广, 分析到位。

作为中学语文教师,如果能在自己的教学中,引 导学生去品味咀嚼文学作品中的用词,指导学生去推敲锤炼 语言,那么其功效是显而易见的。

但是,我们如果能在体味鲁迅先生用词精妙的同时,还

能注意到他在特定的语言环境下,有意回避用词,那么,就 更能够让我们全面地把握鲁迅作品中的用词,领略到鲁迅先 生在语言运用上的高超造诣。

而且,关于这种回避用词的语 言现象,过去的讨论往往拘泥于白描的表现手法,被人所忽 视。

在这里,我们不妨借助石在中同志的话题,从另一个方 面,谈谈鲁迅作品中回避用词的现象,以期得到抛砖引玉的 效果。

请看《论雷峰塔的倒掉》中的句子: “落山的太阳照着

这些四近的地方,就是‘雷峰夕照' ,西湖十景之一。

阳”、“落霞”、“晚照”等一大堆。

“四近的地方”用“原野” 近郊”等总该文雅一点吧,未必作者行文至此,竟拿不出

个稍带点文学色彩的词语吗?只要细读全文就不难看出, 作者由对象征镇压的塔的憎恶, 转而引起对所谓 “雷峰夕照”

的不屑与鄙夷。

愤懑之情,充塞胸臆。

诉诸于文学上,竟连

“夕阳”、“原野”这些稍带点书面色彩的词语都不肯用了。

“落山的太阳”哪天不见? “四近的地方”平常不过!这是 什么“雷峰夕照”呢?有什么景致可言?阅读时,我们如果 能透过这种回避用词的现象,去领略作者的情感,去品味作 者在语言上的精细,就一定会得”形容 落山的太阳” 的词语, 信手拈来就有 “落日”、“夕阳”、“残

到难以言喻的艺术享受。

作为文学大师的鲁迅,深谙中国传统文学的表现手法,

舍弃熟知词语不用,而改用白描式平淡的叙述语言,既是对写实的传统表现手法的继承,也是对表现人物心理活动的传统手法的创新。

件小事》中,写到“我”目送车夫“扶着那老

女人,便正向那大门走去”时,内心无限感慨,无地自容,无比激动。

这里既是事件的高潮,也是“我”情感发展的高潮,运用现代的西洋表现手法,浓墨重彩的进行渲染,不为冗赘。

而令我们意想不到的是,先生只用了一个极其平淡的陈述句:“我的活力这时大约有些凝滞了,坐着没有动,也没有想。

”这真是神来之笔。

其一,此时的“我”,内心有愧疚,有自责,有赞赏,

有激动,任何精炼的词语,在这里只能表现一个侧面。

舍词不用,理所当然。

“像打翻了五味瓶” 等比喻,虽然全面些,但又难于达到要表达的深度。

况且与全文的语言风格不谐。

其二,就全文语言风格而言,娓娓道来,如拉家常,不

要说全篇找不出一个华丽的词语,就是稍带描述性色彩的词语也不用。

很显然,运用这种少用或不用词语的语言叙事,

更能体现事件的原本性和真实性。

其三,从先秦散文到晚清小说,中国传统文学一般不单

纯直接的写人的心理活动,更多的是通过最典型的动作,语言来刻画人的内心。

鲁迅先生正是遵循这一传统,用“坐着没有动也没有想”来表现此时的复杂而快速变化的心理活动的。

值得注意的是:在古人的基础上,这个“坐着没有动也没有想”还包含了极大的创造。

这相当于绘画中的留白,音乐中的无声,一反古人的做法,用“没有动,也没有想”恰到好处地表现了“我”此时的内心活动。

所以我们有时感觉到,鲁迅作品中的一些不用词的语言,甚至更耐人咀嚼。

石在中同志详谈了鲁迅作品中的用词,以上笔者略谈了

鲁迅作品中的回避用词现象,那就是,鲁迅先生有时在同

语言环境中,将精心用词与回避用词穿插起来,对比着运用,

造成了特殊的漫画效果。

请看《论费厄泼赖》中的例子,文中写到哈巴狗时说:“它的事业,只是以伶俐的皮毛,获得

贵人的豢养,或是中外的娘儿们上街的时候,脖子上栓了细

链子跟在脚后跟。

”在这个长句里,前面两个分句,是从哈

巴狗主动献宠卖身的角度去刻画的,投靠的是“贵人”,获得的是“豢养”,把出贡“伶俐”的皮毛(暂且不讲“伶俐的皮毛搭配之妙),作为自己的事业,连用了“事业”、“贵人”、“伶俐”、“豢养”等书面性词语,这是精心用词之妙。

而后两个分句,则是从哈巴狗在别人的眼中的形象这一角度去刻画的,以“娘儿们”、“脖子上”、“栓上细链子”、“脚后

跟”这些口语化的语言来进行描写,不带半点文学性词语(甚至贬义词也懒得用)鄙夷之情,跃然而出。

这是回避用词之妙,这种用词与不用词的搭配,鲁迅先生运用得出神入化。

笔者动手写这篇拙作的时候,正好是今年高考的头一天,

据悉湖北卷作文是谈母语的。

鲁迅先生对我们的母语,在修炼上所下的功夫,在发展上所做的贡献,与精心用词和回避用词上,我们就可以窥见一斑。

陈涛,刘秋萍,教师,现居湖北英山。