自由粒子的薛定谔方程

- 格式:ppt

- 大小:1.76 MB

- 文档页数:83

自由薛定谔方程

自由薛定谔方程是描述量子力学中自由粒子运动的基本方程。

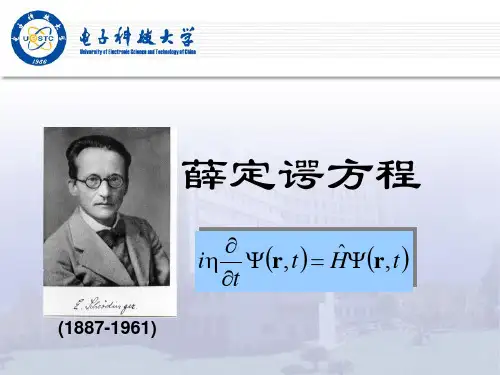

它是由

奥地利物理学家薛定谔在1925年提出的,是量子力学的重要基础之一。

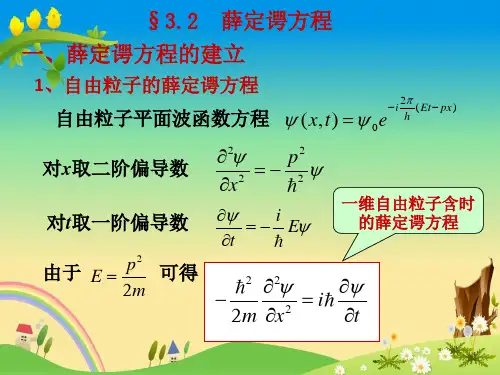

自由薛定谔方程的形式为:

iℏ∂ψ/∂t = -ℏ²/2m ∇²ψ

其中,i是虚数单位,ℏ是普朗克常数除以2π,m是粒子的质量,t是时间,∇²是拉普拉斯算子,ψ是波函数。

这个方程的意义是,波函数的时间变化率与波函数的空间二阶导数成

反比。

这个方程可以用来描述自由粒子在空间中的运动,即没有受到

任何外力的作用。

自由薛定谔方程的解可以用波函数表示,波函数是一个复数函数,它

描述了粒子在空间中的位置和运动状态。

波函数的模的平方表示粒子

在某个位置的概率密度,即在这个位置找到粒子的概率大小。

自由薛定谔方程的解可以用量子力学中的态叠加原理来表示。

即,一

个粒子的波函数可以表示为多个不同能量的波函数的叠加。

这个原理

可以用来解释量子力学中的干涉现象和波粒二象性。

自由薛定谔方程在量子力学中有着重要的应用。

它可以用来描述自由粒子在空间中的运动,也可以用来描述粒子在势场中的运动。

在量子力学中,势场可以用势能函数来描述,势能函数与波函数的关系可以用薛定谔方程来表示。

总之,自由薛定谔方程是量子力学中的基本方程之一,它描述了自由粒子在空间中的运动,是量子力学中的重要基础。

通过解自由薛定谔方程,我们可以了解粒子在空间中的运动状态,进而研究量子力学中的各种现象和应用。

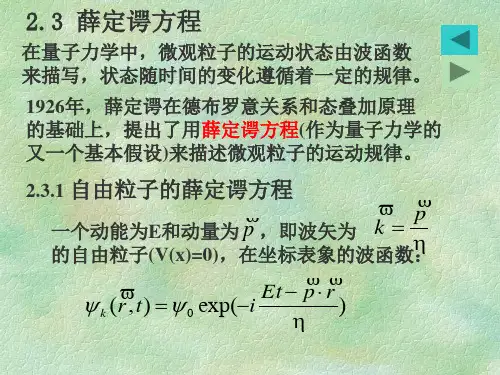

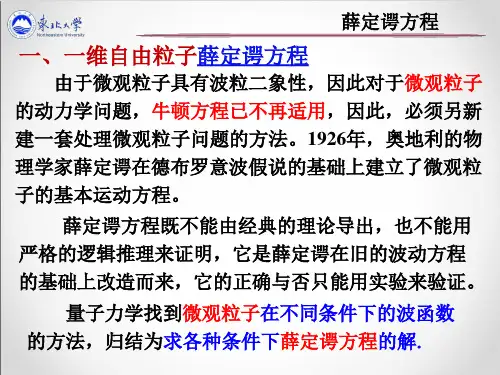

自由粒子的薛定谔方程引言自由粒子是量子力学中的一个基本概念,指的是不受外力或势场作用的粒子。

自由粒子的行为可以通过薛定谔方程来描述。

本文将介绍自由粒子的薛定谔方程及其物理意义,以及一些与自由粒子相关的重要性质和应用。

自由粒子的薛定谔方程推导自由粒子的薛定谔方程可以通过一些推导过程得到。

我们先从薛定谔方程的一般形式出发:−ℏ22m∇2ψ(r,t)+V(r)ψ(r,t)=iℏ∂∂tψ(r,t)其中,ℏ为约化普朗克常数,m为粒子质量,ψ(r,t)为波函数,V(r)为势能。

对于自由粒子而言,V(r)=0,即没有势能作用。

在这种情况下,薛定谔方程可以简化为:−ℏ22m∇2ψ(r,t)=iℏ∂∂tψ(r,t)对上式进行分离变量,可以得到:∇2ψ(r,t)ψ(r,t)=−2mℏ2∂2∂t2左边是一个关于坐标的二阶偏微分算子,右边是一个关于时间的二阶偏微分算子。

由此可得:∇2ψ(r,t)=−k2ψ(r,t)其中,k=√2mEℏ2,E为粒子的能量。

自由粒子的波函数和能级根据上面得到的薛定谔方程,可以得到自由粒子的波函数形式为:ψ(r,t)=A e i(k⋅r−ωt)其中,A为归一化常数,k为波矢量,ω为角频率。

代入薛定谔方程中,可以得到:k2=ω2 c2其中,c为光速。

从上式可以看出,自由粒子的能量和波矢量之间存在一种关系,即能量与动量成正比。

这也是著名的德布罗意关系的一个特例。

对于自由粒子而言,由于没有势能作用,其能量可以连续取值。

即存在一个连续的能级谱。

自由粒子的动量算符动量是量子力学中的一个基本物理量,可以通过动量算符来描述。

对于自由粒子而言,其动量算符可以通过偏微分形式来表示:p̂=−iℏ∇动量算符的本征态称为动量本征态,记作|p⟩。

自由粒子的波函数可以通过动量本征态展开,即:ψ(r,t)=∫c(p)e i(p⋅r−ωt)|p⟩dp其中,c(p)为展开系数,dp为动量的微元。

自由粒子的传播子自由粒子在空间中的传播可以通过传播子来描述。

薛定谔方程最简单的形式引言薛定谔方程是量子力学中最重要的方程之一,描述了量子系统的演化和行为。

它的最简单形式可以用来描述自由粒子的运动,本文将对薛定谔方程最简单的形式进行介绍。

薛定谔方程薛定谔方程是用来描述量子系统的演化的方程。

对于一个自由粒子,它的薛定谔方程可以写作:$$i \\hbar \\frac{\\partial \\psi}{\\partial t} = -\\frac{\\hbar^2}{2m}\\frac{\\partial^2 \\psi}{\\partial x^2}$$其中,i是虚数单位,$\\hbar$是约化普朗克常数,$\\psi$是波函数,m是粒子的质量,t是时间,x是粒子的位置。

波函数与概率密度波函数是薛定谔方程的解,它包含了系统的全部信息。

但是,波函数本身并不直接描述粒子的物理性质,而是通过概率密度来给出具体的可观测结果。

概率密度$|\\psi|^2$表示在空间中找到粒子的几率。

根据波函数的性质,其概率密度要满足归一化条件,即在整个空间内的积分等于1。

这意味着粒子一定存在于某个位置。

在最简单的薛定谔方程中,波函数是一个平面波,可以写为$\\psi(x,t) = Ae^{i(kx - \\omega t)}$。

其中,A是振幅,k是波数,$\\omega$是频率。

根据平面波的性质,概率密度$|\\psi|^2$是恒定不变的,并且在整个空间范围内都有非零概率。

波函数的演化薛定谔方程描述了波函数随时间的演化。

对于自由粒子,它的薛定谔方程是线性的,意味着波函数的形式在时间演化中保持不变,只是振幅发生变化。

这也说明了自由粒子的能量是守恒的。

根据薛定谔方程,波函数的时间导数与空间二阶导数之间存在简单的线性关系。

由此可得,波函数的形式在不同位置上的变化是类似的,只是相位和振幅的变化不同。

自由粒子的波函数演化可以用平面波的形式简洁地表示。

根据平面波的性质,波函数在空间中传播,形成波动。

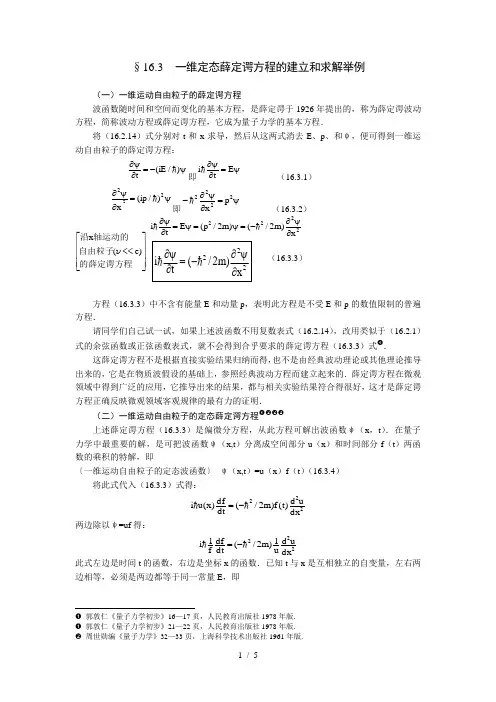

§16.3 一维定态薛定谔方程的建立和求解举例(一)一维运动自由粒子的薛定谔方程波函数随时间和空间而变化的基本方程,是薛定谔于1926年提出的,称为薛定谔波动方程,简称波动方程或薛定谔方程,它成为量子力学的基本方程.将(16.2.14)式分别对t 和x 求导,然后从这两式消去E 、p 、和ψ,便可得到一维运动自由粒子的薛定谔方程:ψ-=∂ψ∂)/iE (t 即ψ=∂ψ∂E t i (16.3.1)ψ=∂ψ∂22)/ip (x 2ψ=ψ∂-2222p⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡<<的薛定谔方程自由粒子轴运动的沿)c x (v方程(16.3.3)中不含有能量E 和动量p ,表明此方程是不受E 和p 的数值限制的普遍方程.请同学们自己试一试,如果上述波函数不用复数表式(16.2.14),改用类似于(16.2.1)式的余弦函数或正弦函数表式,就不会得到合乎要求的薛定谔方程(16.3.3)式❶.这薛定谔方程不是根据直接实验结果归纳而得,也不是由经典波动理论或其他理论推导出来的,它是在物质波假设的基础上,参照经典波动方程而建立起来的.薛定谔方程在微观领域中得到广泛的应用,它推导出来的结果,都与相关实验结果符合得很好,这才是薛定谔方程正确反映微观领域客观规律的最有力的证明.(二)一维运动自由粒子的定态薛定谔方程❶❷❷❷上述薛定谔方程(16.3.3)是偏微分方程,从此方程可解出波函数ψ(x ,t ).在量子力学中最重要的解,是可把波函数ψ(x,t )分离成空间部分u (x )和时间部分f (t )两函数的乘积的特解,即〔一维运动自由粒子的定态波函数〕 ψ(x,t )=u (x )f (t )(16.3.4)将此式代入(16.3.3)式得:222dx u d )t (f )m 2/(dt df )x (u i -=两边除以ψ=uf 得:222dx u d u 1)m 2/(dt df f 1i -=此式左边是时间t 的函数,右边是坐标x 的函数.已知t 与x 是互相独立的自变量,左右两边相等,必须是两边都等于同一常量E ,即❶ 郭敦仁《量子力学初步》16—17页,人民教育出版社1978年版.❶ 郭敦仁《量子力学初步》21—22页,人民教育出版社1978年版.❷ 周世勋编《量子力学》32—33页,上海科学技术出版社1961年版.(16.3.8) (16.3.9) E dt df f 1i = E dx u d u 1)m 2/(222=- (16.3.5)因此,一个偏微分方程(16.3.3)可分解成两个常微分方程(16.3.5)以求解.如〔附录16C 〕所示,(16.3.5)式的E 就是粒子的能量E .上述两个常微分方程的解分别为:〔时间波函数f (t )〕 /iEt Ce )t (f -= (16.3.6)〔空间波函数u (x )〕 (16.3.7)将上式的待定常量C 合并到A 和B 中,便可得到下式:⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡<<函数和几率密度的定态波子一维运动自由粒)c (v从此式可知,特解ψ=uf 使得几率密度|ψ|2与时间t 无关,这是粒子的几率分布与时间无关的恒定状态,因此称为定态.ψ=uf 称为定态波函数,其中空间部分u (x )可称空间波函数,时间部分f (t )可称时间波函数.如(16.3.9)式所示,定态的几率密度|ψ|2决定于空间波函数u ,与时间波函数f 无关.(16.3.5)式中空间波函数u 满足的方程,称为定态薛定谔方程,此方程重写如下: ⎥⎦⎤⎢⎣⎡<<的定态薛定谔方程一维运动自由粒子)c (v (16.3.10) (16.3.7)式表明,空间波函数u (x )的表式中有三个待定常量A 、B 、α,它们要由实际例子中的边界条件和归一化条件来确定.下面就要介绍确定常量A 、B 、α的一个实际例子.(三)一维矩形深势阱中,自由粒子的薛定谔方程定态解(1)金属中自由电子的运动金属中自由电子的运动,假设可简化为自由粒子的一维运动.在外界条件不变的情况下,可设想自由电子的几率分布是恒定的,不随时间而变.这就是上述定态的一维运动自由粒子的一个例子.上述(16.3.3)至(16.3.10)诸式均可应用于此例子.上述待定常量A 、B 、α,可按此例的边界条件和归一化条件确定之.(2)边界条件确定常量B 与α上述自由电子只能在金属中运动,可设定它的运动范围为0<x <b .在此范围内,设它的势能为零,即E p =0,E=E k .在此范围外,它的势能必须达到无限大,即E p →∞,E →∞.所谓E p →∞,就是用势能条件表示自由电子不能越出金属之外,也就是说,这些自由电子被限制在矩形无限深势阱中运动,如(图16.3a )所示.按几率来说,在金属表面以外没有自由电子,就是说,在x≤0和x ≥b 的范围中,这些电子的几率密度|ψ|2=0.因此,在此范围中,波函数ψ=0,u=0.这就是边界条件,或称边值条件./mE 2x cos B x sin A )x (u =+=ααα222/iEt |u |x cos B x sin A e )x cos B x sin A ()t (f )x (u )t ,x (=+=ψ+===ψ-αααα ()0Eu /m 2dx u d 222=+(16.3.16) (16.3.17) 将此边值条件代入(16.3.7)式便可确定B 与α的数值,计算如下:在x=0处:u (0)=Asin0°+Bcos0°=B=0 (16.3.11)∴u (x )=Asin αx (16.3.12)在x=b 处:u (b )=Asin αb=0,αb=n π即α=n π/b , n=1,2,3,…… (16.3.13)∴ψ(x,t )=Asin (n πx/b ) /iEt e - (16.3.14)在(16.3.13)式中,u (b )=0不选用A=0的答案.这因为A=0,则u (x )=0,|ψ|2=0.这是x 等于任何数值,都使|ψ|2=0的不合理答案.在(16.3.13)式,不选用n=0的答案.因为n=0则α=0、u (x )=0、|ψ|2=0,这也是处处都没有电子的不合理答案.在(16.3.13)式,如果选用n=-1,-2,-3,……所得ψ值,与选用n=1,2,3,……求得的ψ值,绝对值相等、正负号相反.因此,在计算|ψ|2时,不必要保留n 的负值.(3)归一化条件确定常量A将波函数表式(16.3.14)代入归一化条件式(16.2.11),按上述一维情况进行积分,并考虑到自由电子只在0<x <b 范围内运动,可得结论如下:1dx x sin A dx dx 2b 0 2b 0 2 ==ψ=ψ⎰⎰⎰∞∞-α即()()[]=-=-=⎰b 022b0 2x 2sin )4A (2b A dx x 2cos 12A 1ααα()[]2b A )b x n 2sin(n 4b A 2b A 2b 0 22=ππ-=. b /2A 2=∴, b /2A = (16.3.15)⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡<<ψ的定态波函数自由粒子中一维无限深矩形势阱)c (v ,(四)一维矩形无限深势阱中、自由粒子的几率分布从(16.3.17)式可得上述自由粒子的几率密度|ψ|2的表式:⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡<<的几率密度自由粒子中一维矩形深势阱)c (v , (16.3.18)上述空间波函数u 和几率密度|ψ|2的图线,如(图16.3b )所示.自由粒子的运动范围限制在0<x <b ,因此(16.3.18)式的角度αx=n πx/b 的变化范围为0<αx <n π.当量子数n=1时,u 1(x )=)b /x sin(b /2π;,3,2,1n ,b x 0),b /x n sin(b /2)x (u ,e )b /x n sin(b /2)t ,x (/iEt =<<π=π=ψ- b x 0 ,,3,2,1n )b /x n sin()b /2(u 222<<=π==ψ21ψ=(2/b)sin 2(πx/b).如(图16.3b )所示,曲线u 1和21ψ的最高点都在πx/b=π/2,即x=b/2处.这就是说,当n=1时,在势阱中x=b/2处,粒子的几率密度最大.这与经典理论所说自由粒子应是均匀分布的结论不同.经典理论不能说明微观粒子的情况.当n=2时, )b /x 2(sin )b /2(),b /x 2sin(b /2)x (u 2222π=ψπ=.角度的变化范围是0<αx <2π.曲线u 2的最高点在2πx/b=π/2,即x=b/4处.曲线u 2的最低点在2πx/b=3π/2,即x=3b/4处.曲线u 2还有一个零点在2πx/b=π,即x=b/2处,如图所示.当n=2时,几率密度22ψ的曲线应有两个最高点,在x=b/4和x=3b/4处,有一个零点在x=b/2处.当n=3和n=4时的曲线图,由同学们在习题中计算分析.(图16.3b )所示曲线形状,与两端固定的弦线中,形成驻波的形状相似.虽然粒子的物质波与弦线中机械波的驻波,在本质上是不同的现象.但是人们仍然喜欢引用驻波中的熟悉名词描写微观粒子的几率分布,把2ψ=0的位置叫做波节或节点,把|ψ|2的最大位置叫做波腹或腹点.(五)一维矩形无限深势阱中、自由粒子的能级从(16.3.7)与(16.3.13)式可得到能量E 的表式: ⎢⎢⎢⎣⎡<<n E )c (的能级自由粒子中一维矩形深势阱v ,E n 是能量E 的本征值.粒子的能量E 只能具有这一系列分立的数值E n ,也就是说,能量E 是量子化的.上述的n 值相当于玻尔理论中的量子数.虽然能级E n 和量子数n 都是玻尔先提出的,但他只作为一种假设提出.而在量子力学中,从薛定谔方程解出波函数ψ的过程,很自然地得出E n 和n ,不必求助于人为的假设.最低的能级E 1是为基态能级,相当于n=1的E 1值.其他各级能量E n =n 2E 1,如(图16.3b )所示.粒子的能量不能小于E 1.但经典理论原以为,粒子的最小能量为零,所以最小能量E 1也被称为零点能.〔例题16.3A 〕已知原子核的线度为b=10-14米的数量级,质子的静质量为m=1.67×10-27千克.假设质子在原子核内作线性自由运动.求:(1)此质子的能量E 和速率v .(2)它的动量p 和物质波波长λ.(3)它的总能ε和频率ν.(4)它的空间波函数u(x)和几率密度|ψ|2.〔解〕(1)把此质子看做是在线度为b 的无限深矩形势阱中,作线性自由运动.应用(16.3.20)式可求得它的能量E (即动能E k ):E=n 2(h 2/8mb 2)=n 2×6.632×10-68/8×1.67×10-27×10-28= =n 2×3.29×10-13焦. E=E k =m v 2/2, v 2=2E/m=2n 2×3.29×10-13/1.67×10-27=n 2×3.94×1014,v =n ×1.98×107米/秒.当v <<c 时,可应用上述计算和下面的计算.(2)p=m v =1.67×10-27×n ×1.98×107=n ×3.31×10-20千克·米/秒.λ=h/p=6.63×10-34/n ×3.31×10-20=(1/n)×2.00×10-14米.(3)ε=E k +mc 2=n 2×3.29×10-13+1.67×10-27×9×1016= =n 2×3.29×10-13+1.50×10-10=1.50×10-10焦.ν=ε/h=1.50×10-10/6.63×10-34=2.26×1023赫,或ν=c 2/v λ=9×1016/n ×1.98×107×(1/n)×2×10-14=2.27×1023赫. (4)按(16.3.17)式可求得此质子的空间波函数u(x)和几率密度|ψ|2的表式,其图解如(图16.3b )所示. u(x)=)b /x n sin(b /2π=1.41×107sin (n πx ×1014)米-1/2.|ψ|2=|u|2=2×1014sin 2(n πx ×1014)米-1.〔说明〕请注意德布罗意波长λ=(1/n)×2b ,即势阱宽度b=n (λ/2).还请注意,本题讨论自由粒子的一维运动,它的|ψ|2与|u|2的单位决定于b 的单位.。

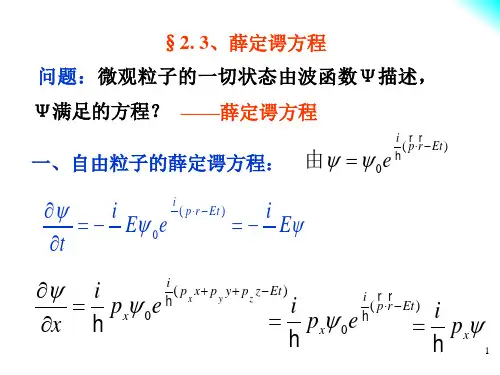

§3.4 薛定谔方程一、薛定谔方程的建立 1.自由粒子的薛定谔方程 自由粒子的波函数:)(0)(0Et zp yp xp iEt p r i z y x ee-++-⋅==ψψψ (1)对x 、y 、z 分别求二次偏导:ψψx p ix =∂∂ ψψψ2222 x xp x p i x -=∂∂=∂∂ ψψy p iy=∂∂ ψψψ2222 y yp y p i y -=∂∂=∂∂ ψψz p iz =∂∂ ψψψ2222z zp x p i z -=∂∂=∂∂ 三者相加:ψψψψψ222222222222)(1p p p p z y x z y x -=++-=∂∂+∂∂+∂∂ 拉普拉斯算符:2222222zyx∂∂+∂∂+∂∂=∇ψψ222p -=∇ (2)对t 求一次偏导:ψψE i t -=∂∂ ψψE ti =∂∂ (3)自由粒子,m p m E 22122==υ ψψm p E 22=(4) 由(3)(4)式: ψψmp t i 22=∂∂ (5) (2)式代入(5)得:ψψ222∇-=∂∂mt i ――自由粒子的薛定谔方程。

(6) 2.一般粒子的薛定谔方程一般粒子常受到力场的约束,用),(t r V表示力场,则粒子在力场中受到的力为:),(t r V F -∇=,假设处于这种力场中的微观粒子的波函数为),t r(ψ,假设),t r(ψ仍满足方程:ψψE t i =∂∂ ψψ222p -=∇ 但此时 V mp E +=22 (7)即一个质量为m 动量为p ,在势场V 中运动的非相对论粒子的能量:动能(mp 22)+势能(V ). 则有:ψψψV mt i +∇-=∂∂222 (8)――处在以势能V 表征的力场中的微观粒子所满足的运动方程,称之为薛定谔方程。

如果已知V 和微观粒子的初始条件0ψ,原则上,可以求出粒子在任何时刻t 的状态ψ。

可见,薛定谔方程在量子力学中的地位相当于经典力学中的牛顿第二定律。

第二章dinger oSchr 方程 §2.1dinger oSchr 方程dinger oSchr 方程是非相对论量子力学的基本方程、是公设,正确性只能由它导出结论和实验是否符合来检验。

下面只是去理解它。

已知无外场自由粒子波函数为()(),i p r Et r t Ceψ⋅-=由于22p E m=,这个(),r t ψ 表达式显然满足下面形式的波动方程()()2ˆ,,2r t p i r t t m ψψ∂=∂这就是自由微观粒子的dinger oSchr 方程。

用一种简明的公设性程式——“一次量子化”方法直接“得到”这个方程:将非相对论经典物理学关于自由粒子能量等式22p E m=,按以下对应关系替换为量子算符(2.1a ) 将得到的算符方程作用到系统状态波函数(),r t ψ上即可。

若有外场()V r ,系统总能量为()22p E V r m=+。

采用“一次量子化”程式:(2.1b ) 将所得算符方程作用到波函数(),r t ψ上,就得到对应的量子系统的非相对论动力学方程━dinger oSchr 方程:(2.2)这里()()()()ˆˆ,,V r r t V r r t ψψ= ,通常记()()22ˆ22p V r V r H m m+=-∆+= ,称为此量子系统的哈密顿量算符。

这里指出四点:第一,全面写开,非相对论性量子系统的dinger oSchr 方程为(2.3) 其中()(),0r f r ψ=为给定的初始条件,根据需要再配以适当边界条件,组成一个完整的非相对论量子力学问题。

第二,“一次量子化”程式只是一种理解,不能当作严肃的逻辑论证。

虽然在理解方程中用到了第一、第二公设,实质上方程仍然是个独立的公设1,共同代表着由经典力学向量子力学的逻辑飞跃。

第三,对复杂经典系统,比如势V 中还含有动量p的情况,一次量子化过程中,一个经典力学量表达式可能对应几个量子算符表达式。

它们之间差别仅在于其中ˆr和ˆp 的排列顺序不同。

自由粒子的薛定谔方程

自由粒子是指一个在不受力的作用下自由运动的粒子,其运动规

律由量子力学中的薛定谔方程描述。

在经典物理学中,自由粒子的运动是由牛顿第二定律 F=ma 描述的,其中 F 表示粒子受到的力,m 表示粒子的质量,a 表示粒子的加速度。

在量子力学中,自由粒子的运动是由薛定谔方程描述的,其与

经典物理学的区别在于,它将粒子的波动性考虑进去,并且给出了波

函数描述粒子运动的方式。

薛定谔方程可以写成如下的形式:

iℏ∂ψ/∂t = Hψ

其中,i 是虚数单位,ℏ是普朗克常数除以2π,ψ 是波函数,H 是系统的哈密顿算符。

对于自由粒子,哈密顿算符可以写成:

H = p²/2m

其中,p 表示粒子的动量, m 表示粒子的质量。

将 H 带入薛定

谔方程中,我们可以得到:

iℏ∂ψ/∂t = (p²/2m)ψ

将波函数假设为平面波的形式:

ψ = Aexp(ipx/ℏ - iEt/ℏ)

其中,A 是归一化系数,p 表示动量, E 表示能量,x 表示位置。

将平面波的形式带入薛定谔方程,我们可以得到:

E = p²/2m

这是自由粒子的能量-动量关系。

从中可以看出,自由粒子的能量

与动量成正比,并且动量越大,能量也越大。

薛定谔方程为我们揭示了自由粒子的波动性,而波函数则是描述

自由粒子运动规律的重要工具。

学习和理解薛定谔方程对于理解量子

力学和解决实际问题非常重要。