中医护理技术操作常用穴位及适应症资料讲解

- 格式:doc

- 大小:13.00 KB

- 文档页数:2

中医护理技术操作常用穴位及适应症一、腧穴的定位肺俞:在第三胸椎棘突下,督脉旁开1.5寸处取穴。

定喘:在第七颈椎棘突下缘中点(大椎穴)旁开五分处取穴。

大椎:在第七颈椎棘突下凹陷中取穴。

尺泽:肘横纹中,肱二头肌腱桡侧缘。

胃俞:在第十二胸椎棘突下,督脉旁开1.5寸处取穴。

中脘:脐上四寸。

天枢:脐旁2寸气海:脐下1.5寸。

中极:脐下4寸。

内关:腕横纹上2寸,掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。

三阴交:内踝高点上3寸,胫骨内侧面后缘。

期门:乳头直下第六肋间隙。

肾俞:在第二腰椎棘突下,命门穴(督脉)旁开1.5寸处取穴。

委中:腘横纹中央。

承山:腓肠肌两肌腱凹陷的顶端。

啊是穴:压痛点,天应穴,不定穴。

合谷:手背第一、二掌骨之间,约平第二掌骨中点处(简便取穴:以一手的拇指指骨关节横纹,放在另一手拇指、食指之间的指蹼缘上,当拇指指尖压下是穴)。

涌泉:在足底(去趾)前三分之一处。

二、灸法、贴药法、拔罐法的治疗症状咳嗽:肺俞、定喘。

大椎、尺泽、列缺。

胃痛:足三里、胃俞、中脘、内关。

泄泻:天枢、足三里、三阴交、中脘、气海。

腹胀:足三里、中脘、胃俞、期门。

月经不调:肾俞、天枢、三阴交、气海、中极腰痛:委中、肾俞、承山、啊是穴。

便秘:合谷、天枢、足三里、承山、气海、涌泉。

遗尿:中极、气海、委中、肾俞、三阴交。

三、耳穴的定位及治疗症状1、耳穴大肠:在耳轮脚上方外三分之一处。

直肠:在与大肠穴同水平的耳轮处。

交感:(下脚端)在对耳轮下脚端与耳轮内侧交界处。

小肠:耳轮脚上方中三分之一处。

胃:在耳轮脚消失处。

耳中:(膈)耳轮脚上。

神门:在三角窝的外三分之一处,对耳轮上下脚交叉之前。

胰(胆):在肝穴下方,耳甲腔的外上方。

心:在耳甲腔中心最凹陷处。

皮质下:(脑)在对耳屏的内侧面。

枕:在对耳屏外侧面后上方。

口:外耳道口的上缘和后缘颌:上颌,耳垂3区正中处;下颌,耳垂3区上郭横线之中点。

牙:齿1,耳垂1区的外下角;齿2,耳垂4区的中央。

2、耳穴压豆主要治疗症状便秘:大肠、直肠、交感腹泻:大肠、小肠、胃膈肌痉挛:耳中、胃、神门食欲不振:胃、胰胆、脾恶心呕吐:胃、神门、交感失眠:神门、心、皮质下、枕、额、脾头痛:神门、皮质下、交感牙痛:颌、口、牙。

中医护理操作:穴位注射一、病症及取穴:感冒:大椎风池列缺合谷哮喘:肺俞中府天突膻中孔最定喘丰隆胃痛:中脘内关公孙足三里失眠:神门内关三阴交百会泄泻:神阙天枢大肠俞上巨虚三阴交便秘:天枢支沟大肠俞上巨虚照海二、定位:1、大椎:在后正中线上,第七颈椎棘突下凹陷处。

2、风池:在颈部,当枕骨之下,与风府相平,胸锁乳突肌与斜方肌上端之间的凹陷处。

3、列缺:在前臂桡侧缘,桡骨茎突上方,腕横纹上1.5寸,即两手虎口交叉,食指尖下所指筋稍凹陷处。

4、合谷:在手背,第1,2 掌骨间,当第 2 掌骨桡侧的中点处。

5、肺俞:在背部,当第三胸椎棘突下,旁开1.5寸。

6、中府:(1)两手叉腰立正,锁骨外侧端下缘的三角窝中心是云门穴,由此窝正中垂直往下推一条肋骨(平第一肋间隙)处即是本穴。

(2)位于胸前壁的外上方,云门穴下1寸,前正中线旁开6寸,平第1肋间隙处。

7、天突:在胸骨上窝正中。

8、膻中:在胸部,前正中线平第四肋间,两乳头连线的中点处。

9、孔最:前臂桡侧,腕横纹上7寸处。

10、定喘:在背上部,当第7颈椎棘突下,旁开0.5寸。

11、丰隆:在小腿前外侧,当外踝尖上8寸,条口外,距胫骨前缘二横指。

12、中脘:在上腹部,前正中线脐上4寸。

13、内关:在前臂掌侧,腕横纹正中直上2寸,两筋之间。

14、公孙:在足内侧缘,当第一跖骨基底之前下方赤白肉际。

15、足三里:在小腿前外侧,当犊鼻下3寸,距胫骨前缘一横指。

16、神门:在腕部,腕掌侧横纹尺侧端,尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷处。

17、三阴交:在小腿内侧,当足内踝尖上3寸,胫骨内侧缘后方。

18、百会:在头部,当前发际正中直上5寸,或两耳尖连线的中点处。

19、神阙:在腹中部、脐中央。

20、天枢:在腹中部,脐中旁开2寸。

21、大肠俞:第4腰椎棘突下旁开1.5寸。

22、犊鼻:屈膝,髌韧带外侧凹陷中。

23、上巨虚:在犊鼻穴下6寸,足三里穴下3寸。

24、支沟:在前臂背侧,腕背横纹上3寸,尺骨与桡骨之间。

中医护理技术操作手册竹溪县中医院二〇二〇年十月目录中医护理技术操作手册 (1)一、隔物灸法 (1)二、拔罐法 (6)三、耳穴埋豆(籽)法 (10)四、敷药法(中药外敷) (14)五、刮痧法 (18)六、中药熏洗法 (22)七、湿敷法 (26)八、小儿推拿 (29)九、中药溻渍 (33)十、中药保留灌肠法 (37)十一、穴位贴敷 (41)十二、艾盒灸法 (45)十三、刺络疗法 (49)十四、中药湿热敷技术 (53)十五、中药热熨敷技术 (57)十六、经穴推拿技术 (61)一、隔物灸法隔物灸也称间接灸、间隔灸,是利用药物等材料将艾柱和穴位皮肤间隔开,借间隔物的药力和艾柱的特性发挥协同作用,达到治疗虚寒性疾病的一种操作方法,属于艾灸技术范畴。

一、适用范围1.隔姜灸:适用于缓解因寒凉所致的呕吐、腹泻、腹痛、肢体麻木酸痛、痿软无力等症状。

2.隔蒜灸:适用于缓解急性化脓性疾病所致肌肤浅表部位的红、肿、热、痛,如:疖、痈等症状。

3.隔盐灸:适用于缓解急性虚寒性腹痛、腰酸、吐泻、小便不利等症状。

4.隔附子饼灸:适用于缓解各种虚寒性疾病所致的腰膝冷痛、指端麻木、下腹疼痛及疮疡久溃不敛等症状。

二、评估1.病室环境及温度。

2.主要症状、既往史及是否妊娠。

3.有无出血病史或出血倾向、哮喘病史或艾绒过敏史。

4.对热、气味的耐受程度。

5.施灸部位皮肤情况。

三、告知1.施灸过程中出现头昏、眼花、恶心、颜面苍白、心慌出汗等不适现象,及时告知护士。

2.施灸后如出现轻微咽喉干燥、大便秘结、失眠等现象,无需特殊处理。

3.个别患者艾灸后局部皮肤可能出现小水泡,无需处理,可自行吸收。

如水泡较大,遵医嘱处理。

4.灸后注意保暖,饮食宜清淡。

五、基本操作方法1.核对医嘱,评估患者,排空二便,做好解释。

2.备齐用物,携至床旁。

3.协助患者取合理、舒适体位。

4.遵照医嘱确定施灸部位,充分暴露施灸部位,注意保护隐私及保暖。

5.在施灸部位放置间隔物点燃艾炷,进行施灸。

中医护理技术操作一艾条炙【目的】:预防或治疗某些痹症,如头痛、心悸,温通经脉,消瘀散结,升阳举陷,回阳固悦,预防保健。

【作用原理】:用艾绒制成的艾条烧灼或熏烤体表穴位或患部,通过激发经气,加强气血运行,从而使痹阻、壅滞的经络疏通,达到预防治疗疾病的目的。

【适应症】:风湿病、外伤、瘀血、痛经、颈肩腰腿痛【禁忌症】:孕妇的小腹,腰骶部等。

【注意事项】:1、室内温度要求适中,以防感冒,施灸前根据病情及部位采取适当的方法2、施灸程序一般先上部、背部、后下部、腹部、先灸头部后灸四肢3、根据施灸目的的不同,选择不同类型的艾条4、施灸处一般局部红润不处理,切忌在灸后用力摩擦,若灸处出现小水泡让其自行吸收5、施灸时防止艾火脱落烧伤皮肤及损及衣物6、对于过激、过饱、过劳、醉酒、情绪激动者不宜立即施灸【用物准备】:治疗盘、无茵纱布缸、艾条、打火机、弯盘、灭火小口瓶、酒精灯、必要时备浴巾、屏风等。

【步骤】1、着装整齐。

2、转抄医嘱并核对。

3、携治疗单到病房核对床号、床尾卡并解释如×床×××小组你好!我是今天的当班护士×××,因为最近外感风寒,引起了胃部不适现在遵医嘱给你进行一个艾条炙,这样可以祛风散寒,缓解胃部不适的效果,请问你需要解大、大小便吗?今天艾条炙的部位在内关穴,在手上,请将手伸出来(检查局部皮肤:完好无破损)你先休息一下,我去准备用物,马上过来。

4、回治疗室,六步洗手法洗手,带口罩。

5、准备用物并检查:无菌纱布缸、95%酒精灯、灭火小口瓶、弯盘、打火机、艾条(治疗单、笔)推治疗车至病房。

6、对床尾卡:例如:×床的×××小姐你好,请问你准备好了吗?“准备好了”,好的我现在给你艾条炙,请你配合,请将手伸出来(定位:腕横纹线上三指,两肌腱中点,按压穴位)×××小姐会有像麻的感觉吗?“有”。

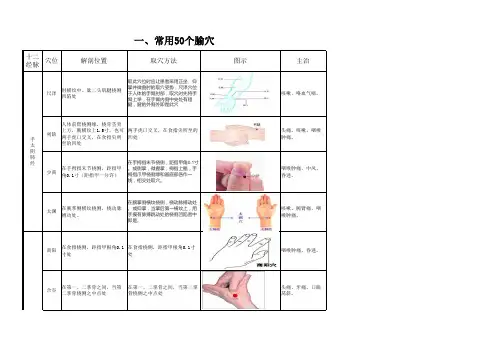

十二经脉穴位解剖位置取穴方法图示主治尺泽肘横纹中、肱二头肌腱桡侧凹陷处取此穴位时应让患者采用正坐、仰掌并微曲肘的取穴姿势,尺泽穴位于人体的手臂肘部,取穴时先将手臂上举,在手臂内侧中央处有粗腱,腱的外侧外即是此穴咳嗽、咯血气喘。

列缺人体前臂桡侧缘,桡骨茎突上方,腕横纹上1.5寸,也可两手虎口交叉,在食指尖所至的凹处两手虎口交叉,在食指尖所至的凹处头痛、咳嗽、咽喉肿痛。

少商在手拇指末节桡侧,距指甲角0.1寸(距指甲一分许)在手拇指末节桡侧,距指甲角0.1寸。

或侧掌,微握掌,拇指上翘,手拇指爪甲桡侧缘和基底部各作一线,相交处取穴。

咽喉肿痛、中风、昏迷。

太渊在腕掌侧横纹桡侧,桡动脉搏动处。

在腕掌侧横纹桡侧,桡动脉搏动处。

或仰掌,当掌后第一横纹上,用手摸有脉搏跳动处的桡侧凹陷者中即是。

咳嗽、腕臂痛、咽喉肿痛。

商阳在食指桡侧,距指甲根角0.1寸处在食指桡侧,距指甲根角0.1寸处咽喉肿痛、昏迷。

合谷在第一、二掌骨之间,当第二掌骨桡侧之中点处在第一、二掌骨之间,当第二掌骨桡侧之中点处头痛、牙痛、口眼莴斜。

一、常用50个腧穴手太阴肺经阳手三里在前臂背面桡侧,在阳溪与曲池穴连线上,肘横纹下2寸处在前臂背面桡侧,在阳溪与曲池穴连线上,肘横纹下2寸处齿痛、半身不遂、腰背痛。

曲池屈肘成直角,当肘弯横纹尽头处;屈肘,于尺泽与肱骨曲池定位曲池定位外上髁连线的中点处取穴屈肘成直角,当肘弯横纹尽头处;屈肘,于尺泽与肱骨曲池定位曲池定位外上髁连线的中点处取穴风疹、热痛、癫狂。

肩髃在锁骨肩峰下缘,当上臂向前外方平拳时呈现前面凹陷处在锁骨肩峰下缘,当上臂向前外方平拳时呈现前面凹陷处肩背痛、瘰疬、劲项拘急。

迎香在鼻翼外缘中点旁,鼻唇沟中在鼻翼外缘中点旁,鼻唇沟中鼻寒、鼻衄,口歪、头痛。

地仓口角外侧,上直瞳孔口角外侧,上直瞳孔口角歪斜、流涎、眼睑目动。

天枢腹中部、距脐中2寸腹中部、距脐中2寸腹胀、绕脐痛、泄泻、便秘。

手阳明大肠经足阳明胃经足三里在小腿前外侧,当犊鼻下3寸,距胫骨前缘一横指处在小腿外侧,犊鼻下3寸,犊鼻与解溪连线上。

中医护理技术操作一、中医穴位按摩中医穴位按摩是中医治疗的一种基本方法,借助按压或推拿等手法刺激人体特定穴位,调理气血运行,改善相关脏器功能。

常用的穴位有太阳穴、涌泉穴、内关穴等。

穴位按摩的具体操作包括以下几个步骤:1.准备工作:消毒双手,穴位所在的部位清洁干净。

2.手法选择:根据需要选择适合的按摩手法,如按压、推拿、揉捏等,可以单一手法或多种手法结合使用。

3.手法操作:用指尖或掌根轻柔地按摩穴位,以适当的力度刺激穴位,按摩时间一般为5-10分钟,可以根据需要进行调整。

4.注意事项:操作时要确保手法轻柔,力度适中,以免造成不良反应。

对于孕妇、儿童、老年人和体弱者等特殊人群,应视情况进行适当调整。

二、中药外敷中药外敷是利用中药的疗效通过外敷的方式达到治疗效果的方法。

具体操作步骤如下:1.中药选择:根据患者的病情选择适合的中药,例如薄荷、冰片、黄连等。

2.中药炮制:将选好的中药制成药物,可以是药膏、药粉或液体。

3.外敷部位准备:清洁外敷部位,保持干净。

4.外敷操作:将中药涂抹在外敷部位,用无菌纱布或药膏贴固定,保持一定时间,一般为1-2小时,可以根据需要进行调整。

5.注意事项:使用过敏试验,确保患者对中药没有过敏反应。

外敷部位应保持干燥,避免受寒。

三、中药泡脚中药泡脚是将中药煮熟后加入足浴盆中进行足浴的方法,通过足部的温热刺激和中药药物的渗透,调理全身气血运行。

具体操作步骤如下:1.中药选择:根据患者的体质和病情选择适合的中药材,如川芎、当归、红花等。

2.中药煎煮:将选好的中药放入锅中,加入适量的水,煮沸,然后慢火煮20-30分钟。

3.泡脚准备:准备一个干净的足浴盆,加入适量的温水,待中药煎煮后稍微降温后,将煎好的中药汤加入足浴盆中,使水的温度保持在适中。

4.泡脚操作:将双脚浸泡在足浴盆中,温度适宜时用手轻轻按摩足部,使中药汤渗透到足底,泡脚时间一般为20-30分钟,可以视情况进行调整。

5.注意事项:足浴盆应保持清洁,避免感染。

中医护理之常用穴位桓台县中医院王东中医护理是在中医基本理论指道下的护理工作。

自古以来,中医治病多以个体行医为主,所以医和护常不分家,没有专职的护士。

比如医生到病人家里出诊,除了诊断处方,往往还要兼任行针施炙、配药熬药、观察护理等工作。

病人上门求诊,也往往这样。

当然,病者的家属,有时遵照医嘱,在就医后也常如法迸行护理。

从这一角度看,家属有时更多地担任着护士的角色。

临床常用穴位:合谷:【标准定位】在手背,第1、2掌骨间,当第2掌骨桡侧的中点处。

【取法】拇、食两指张开,以另一手的拇指关节横纹放在虎口上,当虎口与第1、2掌骨结合部连线的中点;拇、食指合拢,在肌肉的最高处取穴。

【穴位解剖】穴下为皮肤、皮下组织、第一骨间背侧肌、拇收肌。

皮肤由桡神经支的指背侧神经分布,皮下组织内有桡神经浅支及其分支和背静脉网桡侧部。

针经上述结构以后,再入第1骨间背侧肌,在手背静脉网和掌深动脉内侧达拇收肌。

以上二肌由尺神经支配。

【特异性】大肠之原穴。

【功用】镇静止痛,通经活经,清热解表。

【主治病症】为头颈部外科手术针刺麻醉的主要穴位。

1.呼吸系统疾病:感冒,头痛,咽炎,扁桃体炎;2.五官科系统疾病:鼻炎,牙痛,耳聋,耳鸣;3.精神神经系统疾病:三叉神经痛,面肌痉挛,面神经麻痹,癔病,癫痫,精神病,中风偏瘫,小儿惊厥;4.运动系统疾病:腰扭伤,落枕,腕关节痛;5.妇产科系统疾病:痛经,闭经,催产;6.其它:呃逆。

【刺灸法】刺法:1.直刺0.5~0.8寸,局部酸胀,可扩散至肘、肩、面部;2.透劳宫或后溪时,出现手掌酸麻并向指端放散。

3.针刺时针尖不宜偏向腕侧,以免刺破手背静脉网和掌深动脉而引起出血。

本穴提插幅度不宜过大,以免伤及血管引起血肿。

孕妇禁针。

灸法:艾炷灸或温针灸5~9壮,艾条灸10~20分钟。

该穴为人体手阳明大肠经上的重要穴道之一,由此穴的主治疾病即可看出本穴的治病效果非同一般。

这里顺便提及一下该穴指压的小窍门:指压时应朝小指方向用力,而并非垂直手背的直上直下按压,这样才能更好的发挥此穴道的疗效。

中医护理技术操作常用穴位及适应症

一、腧穴的定位

肺俞:在第三胸椎棘突下,督脉旁开1.5寸处取穴。

定喘:在第七颈椎棘突下缘中点(大椎穴)旁开五分处取穴。

大椎:在第七颈椎棘突下凹陷中取穴。

尺泽:肘横纹中,肱二头肌腱桡侧缘。

胃俞:在第十二胸椎棘突下,督脉旁开1.5寸处取穴。

中脘:脐上四寸。

天枢:脐旁2寸

气海:脐下1.5寸。

中极:脐下4寸。

内关:腕横纹上2寸,掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。

三阴交:内踝高点上3寸,胫骨内侧面后缘。

期门:乳头直下第六肋间隙。

肾俞:在第二腰椎棘突下,命门穴(督脉)旁开1.5寸处取穴。

委中:腘横纹中央。

承山:腓肠肌两肌腱凹陷的顶端。

啊是穴:压痛点,天应穴,不定穴。

合谷:手背第一、二掌骨之间,约平第二掌骨中点处(简便取穴:以一手的拇指指骨关节横纹,放在另一手拇指、食指之间的指蹼缘上,当拇指指尖压下是穴)。

涌泉:在足底(去趾)前三分之一处。

二、灸法、贴药法、拔罐法的治疗症状

咳嗽:肺俞、定喘。

大椎、尺泽、列缺。

胃痛:足三里、胃俞、中脘、内关。

泄泻:天枢、足三里、三阴交、中脘、气海。

腹胀:足三里、中脘、胃俞、期门。

月经不调:肾俞、天枢、三阴交、气海、中极腰痛:委中、肾俞、承山、啊是穴。

便秘:合谷、天枢、足三里、承山、气海、涌泉。

遗尿:中极、气海、委中、肾俞、三阴交。

三、耳穴的定位及治疗症状

1、耳穴

大肠:在耳轮脚上方外三分之一处。

直肠:在与大肠穴同水平的耳轮处。

交感:(下脚端)在对耳轮下脚端与耳轮内侧交界处。

小肠:耳轮脚上方中三分之一处。

胃:在耳轮脚消失处。

耳中:(膈)耳轮脚上。

神门:在三角窝的外三分之一处,对耳轮上下脚交叉之前。

胰(胆):在肝穴下方,耳甲腔的外上方。

心:在耳甲腔中心最凹陷处。

皮质下:(脑)在对耳屏的内侧面。

枕:在对耳屏外侧面后上方。

口:外耳道口的上缘和后缘

颌:上颌,耳垂3区正中处;下颌,耳垂3区上郭横线之中点。

牙:齿1,耳垂1区的外下角;齿2,耳垂4区的中央。

2、耳穴压豆主要治疗症状

便秘:大肠、直肠、交感腹泻:大肠、小肠、胃

膈肌痉挛:耳中、胃、神门食欲不振:胃、胰胆、脾

恶心呕吐:胃、神门、交感失眠:神门、心、皮质下、枕、额、脾

头痛:神门、皮质下、交感

牙痛:颌、口、牙。